《与古为徒和娟娟发屋》 胡一峰解读

《与古为徒和娟娟发屋》| 胡一峰解读

关于作者

白谦慎是当代著名的书法家和艺术理论家。他早年毕业于北京大学,1981年获得过首届全国大学生书法竞赛的一等奖,后来取得了耶鲁大学的中国艺术史博士学位,现在是美国波士顿大学艺术史系教授。他长期在国外大学教书法,让他对当代书法的发展有更深入、独特的思考。

关于本书

这本书是艺术理论的经典。白谦慎抓住了书法领域两个矛盾的概念,“与古为徒”是一个名家写的匾额,代表书法的经典体系;“娟娟发屋”是个招牌,代表了当代普通人的书写,这两种书写可以等同吗?他从这里出发探讨了书法领域一些列重要的问题,比如书法经典是怎么形成的,书法今后发展的方向又是什么,如何看待一度被热炒的所谓“民间书法”,等等。

核心内容

清代以前,中国书法的经典主要是王羲之、颜真卿这些历代名家的作品。清代“碑学”思潮兴起,古代无名氏的书写被纳入书法经典体系之中,冲击了传统的“帖学”经典体系。但是,我们今天却认为,像“娟娟发屋”这样的理发店招牌是今天的无名氏书写,不能当成范本。这是不是自相矛盾呢?

这是因为,成为经典不仅要有审美价值,还要经历时间的检验,符合某种认为规定的标准,在书法领域,就是“与古为徒”的价值观念。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是一本关于中国书法的书,《与古为徒和娟娟发屋》。

这个标题可能会让你觉得有点奇怪,什么叫“与古为徒”呢?它来自晚清民国时期,著名书画家吴昌硕写的一块匾额,意思是“和古人作朋友”,代表了中国人崇尚古代的心理;而“娟娟发屋”,是作者白谦慎看到的一个理发店的招牌,他觉得这几个字有种独特的美。这两块匾看起来毫无关系,而白谦慎就是想通过这种反差,提出这本书核心的问题,也就是副标题说的:关于书法经典问题的思考。

清代以前,中国书法的经典主要是王羲之、颜真卿这些历代名家的作品,它们成为经典的原因,不仅是因为字写的好,更是因为后人把他们的字当作临摹的范本。在清代,有人觉得这种传统局限了书法的美,所以提议要学习古代碑刻中的文字。于是,那些无名氏刻写的碑,包括出土文物里面无名氏写的字,也都逐渐成了经典。

但是,在这种审美取向的影响下,一些稚拙不成熟的乡野文字,也就是那个时候的“娟娟发屋”,也同样被抬到了很高的地位。白谦慎在书里指出,这是一个悖论,如果古代的经典可以是民间随意书写的文字,那像“娟娟发屋”这种今天人写的字,如果我们也觉得它是美的,是不是也该成为我们临摹的对象,成为经典呢?如果真是这样,我们何必还要与古为徒,学习古代经典呢?

这本书的作者白谦慎是美国波士顿大学艺术史系的教授,也是一个非常关注现实的书法家和理论家。他写的另一本书《傅山的世界》是艺术史公认的经典,里面就讲了碑刻成为书法经典的问题。在写这本书之前,白谦慎还做了一件很有意思的事儿,他跑到全国各地拍摄像“娟娟发屋”那样的广告牌、路标,他发现这些字里面也能发现书法的美。所以,白谦慎开始思考,一种本来不属于经典体系的文字,怎么才能成为经典?

这个问题很复杂,涉及到文化的、心理的、社会的种种因素,白谦慎在书里也尝试着给了我们一个答案:一种本来不属于经典的文字书写要成为书法经典,它不仅要有不落俗套的审美价值,还要经历时间的检验,要被收藏者收藏、被书法研究者研究,最终才能获得经典的地位。

当然,作者也不认为这个答案就彻底解决了这个问题,但是白谦慎自己认为对这个问题的持续思考,就是在拓宽我们对书法、对我们文化传统的认识,所以他觉得后人对《与古为徒和娟娟发屋》这本书的评价很可能比《傅山的世界》更高。

下面我就围绕怎么看古代和今天的“娟娟发屋”这种书写,跟你分享三部分内容。

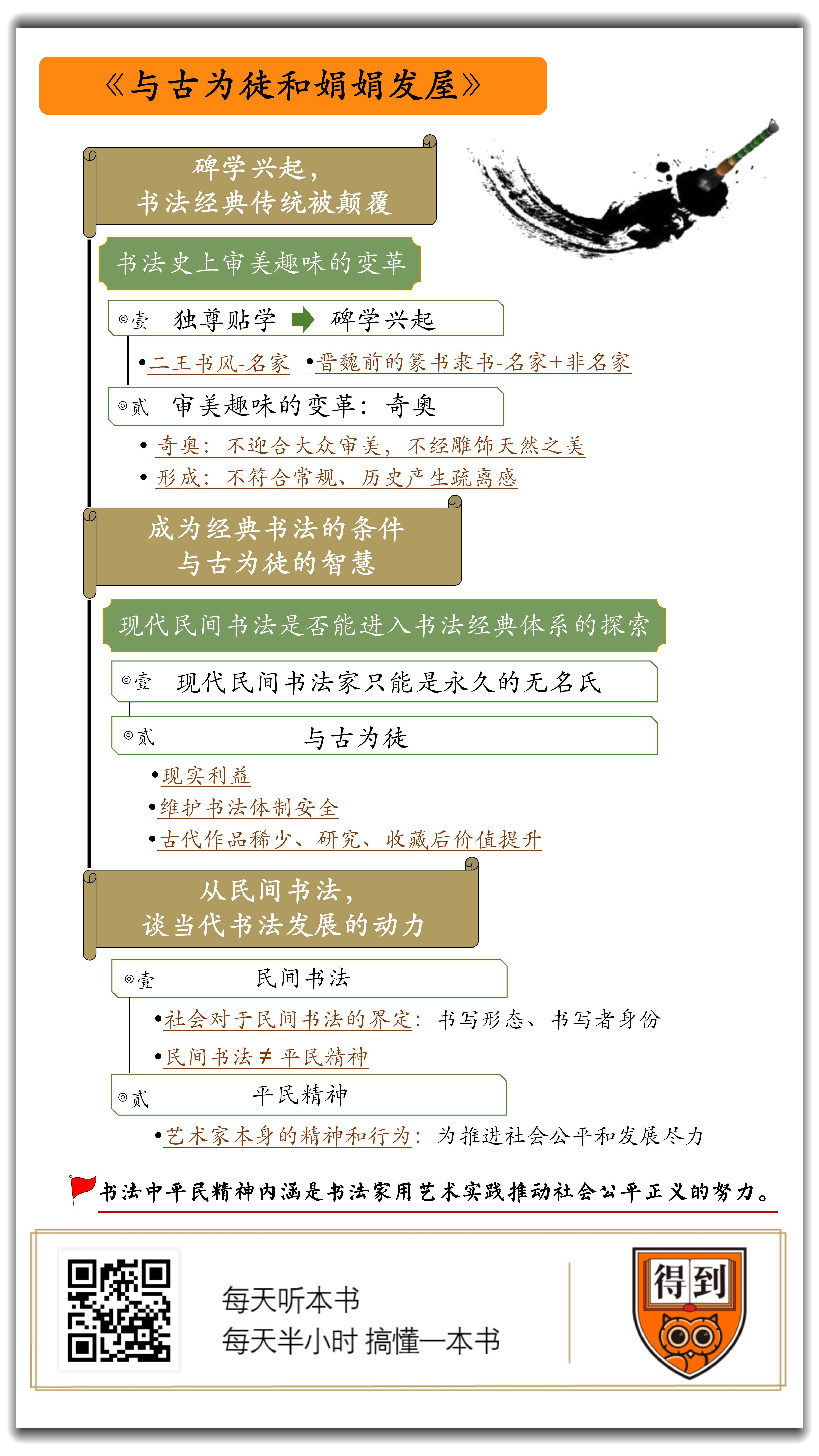

第一部分,先讲一下清代的时候,书法的经典传统怎么被颠覆了;第二部分,我们对比一下古今,同样是没受过训练的人写的字,为什么今人写的不能成为临摹的范本?这也就是在回答,成为书法经典的条件是什么;第三部分,我们再来看这些年被炒的很热的“民间书法”,作者是怎么反思这个问题的,怎么从中找到书法在当代发展的动力。

我们先来看看书法史上审美趣味最大的变革。今天我们谈论书法,经常会听到一个词叫“二王书风”,这个二王,是指王羲之和王献之父子俩。最晚从唐代开始,中国书法家学习古代作品,就是在以“二王”为中心的经典谱系里。书法史上,把这种历代名家的书法作品构成的谱系称为“帖学”。到了清朝的时候,情况发生了变化,许多书法家在学习“帖学”经典的同时,还学习魏晋以前的篆书和隶书。清初的著名书法家傅山特别强调学习篆书和隶书很重要,他甚至说过,不学篆书隶书,一辈子学书法也等于白学。而魏晋以前的篆书和隶书大都通过碑刻流传下来,这个路子也被称为“碑学”。就这样,“碑学”和前面提到的“帖学”构成了清代以来书法经典的两大系统。

碑学和帖学有一个很大的差别,帖学的作者基本上都是名家,而写碑文的人虽然可能也是一个书法名家,但刻碑的工匠一般是无名之辈。所以“碑学”的兴起,就意味着把非名家的碑刻也纳入到了书法学习的对象之中,这对千百年来书法传统来说,是一个十分重大的转变。更值得注意的是,傅山不但看重魏晋以前的碑刻,也赞赏和他自己同时代的普通人那些有趣味的书写。他曾看到过一个文化水平不高的武夫,写了“初六”两个字,他觉得这两个字写得妙趣天成;他还看到一个刚学书法的孩子,写出来的字虽然不规整,但也有一种让人觉得不可思议的艺术趣味。

白谦慎认为,傅山可能是中国书法史上最早明确表达这种审美趣味的人,这种审美趣味,可以概括为“奇奥”。奇是指奇怪、奇妙,与众不同,甚至惊世骇俗;奥是奥妙,是一种无法用言语表达的艺术感觉。傅山说“奇奥”,其实是在说不要去迎合大众的审美,而是要追求一种不经雕琢的天然的美,所以他说,宁丑不媚,媚就是迎合的意思。

奇奥的美主要来自两个方面,一方面是因为书写不合常规,比如傅山看到的那个武夫和刚学书法的小孩就是这样,因为他们还没有掌握书法经典中的那些“套路”,写出来的字当然也就不符合书法的规范。另一方面则来自于时间。文字的形成和演变是一个漫长的过程,早期的隶书、篆书,和后来人们日常使用的文字在形态上存在着巨大差别,这种差别也能给人带来生疏感。书法家欣赏古代的那些“不规整,有意趣”的文字遗迹,目的就是要在书法中借鉴不落经典窠臼的生疏感。这在文学领域叫“影响的焦虑”,用现在流行的话来说,就是不想被书法经典“套路”。正因为这种对经典的反抗,“碑学”的思潮对中国书法传统构成了颠覆性的冲击。

这种冲击,在晚清时期又进了一步。思想家康有为继承了傅山的思想,提出了更激进的主张。他对魏碑持完全肯定的态度,认为魏晋时期的碑刻统统都是好的,即便是出自穷乡僻壤的普通人之手,也充满了艺术感,应该拿来作为书法学习的范本。比如,北魏时期的《郑长猷造像记》,刊刻的很马虎,不但字迹潦草,字句重复,而且漏字漏刻,估计刻字的人都不一定识字,但康有为却认为,这是魏碑中的上乘之作。

如果说,傅山把中国书法捅了一个洞,康有为把这个洞撕得更大了。随着这股“碑学”的思潮在清代以来不断发展,一些古代的文字遗迹也被看成是书法,比如铜镜的铭文、封泥,砖瓦上刻的字,甚至明清瓷碗上的落款,都被看作书法学习的对象,有的还被纳入到书法的经典。其实,这些文字遗迹很有可能出自古代的平头百姓之手,有的人甚至连名字都没有留下来。

因为推崇古代的这些“民间书法”,书法学习的对象被不断扩大。离我们今天最近的一个典型例子,就是对“敦煌书法”的推崇。在敦煌发现的写本有五万多件,20世纪二三十年代,也就是民国时期,就已经有学者和书法家关注敦煌文书中那些古朴而精美的书写,文字学家钱玄同是当时学习敦煌书法成就最高的一个。但是,敦煌写本并非全部出自训练有素的职业抄经人之手,也有初学者的习作。到了上世纪90年代初,有人开始把敦煌文书中那些水平不高的书写,甚至古人练习写字的草稿也当作书法欣赏的对象和学习的范本。就这样,书法的范围在不断扩大,书法的边界也变得更加模糊。

好,接下来的第二部分,我们就说说书法边界模糊给书法带来的问题。前面讲到,碑学的兴起,让古代那些民间书法成了书法练习者学习和临摹的对象。你肯定也会想,那没有经过书法训练的当代人,也能写出这种“不规整,有意趣”的字啊。这本书标题里的“娟娟发屋”就是一个例子,这是白谦慎在重庆看到的一家理发店的招牌。他觉得,“娟娟发屋”这四个字写得质朴而且有趣,和傅山说的那种普通人写的字差不多。

白谦慎在全国,搜集了很多这类当代普通中国人用毛笔或软笔的书写,比如我们经常看到的商店招牌、马路边电线杆子上“出售土鸡蛋”的广告、建筑工地上“此路不通,请绕行”的告示等等,它们都属于这样的民间书法。除此之外,白谦慎一直在美国教外国人写中国书法,这些外国学生虽然正在接受高等教育,也还是不折不扣的书法初学者。但是,也正因为他们没有临摹过书法经典,在写字时反而表现出一种独特的意趣。白谦慎这样熟读经典书法作品的书法名家,就会从中获得一种意外的艺术感受。

这就要说到我们最开始提出的那个问题。既然古代的民间书法可以进入到经典体系之中让人学习,那初学书法的外国学生的作品,还有“娟娟发屋”这样的民间书法能不能进入书法经典体系呢?

为了回答这个问题,白谦慎在书中虚构了一个故事。有一个叫王小二的人,帮自己打工的面馆写了个招牌,叫“发发面馆”。离这家面馆不远,住了一位大学艺术系的资深教授,名叫杨达。杨达是这个省书法家协会的副主席,他一直在探索如何从古代的青铜器铭文,墓志砖瓦上的刻划中找到书法创新的办法。

有一天,杨达看到了王小二写的“发发面馆”这块招牌,越看越有味道,赞叹不已,于是他就和王小二攀谈起来,并鼓励王小二练习书法。作为一个初学者,王小二写出来的字当然和字帖上有很大距离,但杨达却觉得别有一番意趣。于是,杨达暗中学习王小二的字,还在北京的一个重要美术馆办了个人展览,名字就叫“平民书法研究系列”,这场展览得到了很多肯定。

有一天,王小二从报纸上看到杨达书法展的消息,发现杨达所谓的“平民书法”其实是学了他的字,就要求杨达介绍他加入省书法家协会。就这样,刚刚开始练习书法的王小二竟然成了省书法家协会的会员。不过,虽然成了会员,王小二的书法水平毕竟不高,碰到那种需要当场写书法的场合,他总是刻意躲避。这个现象被一个关注当代艺术的记者发现了。记者了解了事情的来龙去脉之后,就鼓动王小二办一个真正的平民书法展览,还成立了一个普通人书写协会,王小二担任了这个协会的主席,可谓“名利双收”。但结果却是,杨达和王小二都遭到了质疑,杨达被人讽刺是伪平民书法家,王小二因为出了名不再是普通人了,在普通人书写协会主席的一次选举中也就落选了。

通过这个故事,白谦慎生动地说明了我们在开头说的那个悖论,他也反思了为什么会出现这个悖论。这就要说的标题的前半段“与古为徒”了。“王小二”们的书写作为学习的对象,“王小二”就会从“无名氏”变成“有名氏”,书法界就必须面对怎么评价“王小二”的书法成就问题,现行的书法体制也会受到很大的冲击。

而且,艺术和利益紧密相关,杨达因为学习王小二而被肯定,王小二自然会跳出来争名夺利,甚至要求讨回著作权。相反,学习古代那些已经去世的无名氏的文字遗迹,就不会出现这样的问题。所以,书法才会有与古为徒,也就是向古代学习的传统。白谦慎在书中说,“让王小二们成为永久的无名氏,这也是书法家们的集体无意识。”

书法界之所以长期坚持“与古为徒”的传统,除了前面讲到的现实利益和维护书法体制安全的考虑之外,还有一个客观原因,这就是物以稀为贵。古老的东西一般比较稀少,稀少的东西才会被人们收藏,而收藏本身又是经济地位和文化品味的象征,所以当一件物品被人收藏,它就会变成有钱人高雅情趣的象征和社会财富的象征,因而身价百倍。历史上的书写遗迹和当代人的书写,可能都具有“不规整,有意趣”的特征,但是古人不能复活,随着时间的流逝,古代留下来的书写遗迹只会减少,不会变多,古代的“民间书法”也就显得很珍贵。而当代的“民间书法”则不同,它们正在源源不断地被制造出来,如果谁愿意收藏,要多少有多少。况且,古代那些无名氏的作品,往往经过了学者们的研究,有的还被收藏家收藏,因而具有了一种古代的光环,对它进行临摹和学习,会让人感到置身于历史的渊源之中,从而获得一种神圣感。

所以说,“与古为徒”就成了书法家的潜意识,这种潜意识告诉书法家哪些东西可学,哪些不可学,他们会自然做出选择,并不需要更多的言辞来解释。

我们说了,中国古代书法有一个不成文的规定,就是“与古为徒”这四个字,它是书法家潜意识的一部分,这种潜意识会自觉地排斥“娟娟发屋”这样的当代民间书法成为经典。你可能觉得,这也没多复杂啊,但是想想现在炒得很热的“民间书法”,你就会理解作者深入探讨这个问题的意义了。这就是我们第三部分要说的内容。

一般认为,当代艺术有平民化的趋势,应该体现平民精神,所以有人提出民间书法这个概念就体现了这种平民精神,应该把民间书法作为书法发展的动力,甚至用这个时髦的口号推广自己的作品。

白谦慎不同意这个观点,他指出,民间书法这个概念在学理上其实是站不住的。民间书法概念是受到了民间文学、民间美术等概念的启发。早在1961年,就有人提出在字体演变史上,新兴的字体往往是民间先使用,然后由学者加工发展而最终形成的,草书就是这样一种民间产生的字体。到了1977年,有学者认为书法的创造力来自民间,甚至认为颜真卿的书法就受到了民间书法的影响。这些看法,可以说都让普通人的书法具有了更高的地位。在他们那里,民间书法这个概念是由书写者的身份来界定。

到了1995年,有人从逻辑上质疑这个概念,因为古代那些文字遗迹的作者是不可考证的,没办法证明他们都是平民。所以到了21世纪初,有人提出了“民间书法”新的界定方式,就是书写形态不成熟、比较粗糙、被人遗忘了的书写。这样,“民间书法”的标准就从书写者的身份转换到作品的艺术水平。但是,按照这个看法,社会各阶层写的粗糙的、不成熟的字都是“民间书法”,那些写不好字的帝王将相写的书法,也就可以全部归入“民间书法”的范畴了,而那些出自无名氏之手的很漂亮的字却不能被算作“民间书法”,显然,这是很难说得通的。所以,不论从书写者的身份,还是书写状态本身,都很难对“民间书法”这个概念做出清晰的界定。

在白谦慎看来,这个问题很重要,因为傅山他们努力扩大书法学习的范围,是有“与古为徒”这种潜意识为前提的,但是今天如果继续这样推崇民间书法,而崇尚古代的意识却越来越淡漠了,那么书法就可能没有边界了,书法也就不存在了。你可能会想,白谦慎这个观点,是不是在反对“平民精神”呢?认为艺术还是属于古代、属于精英的呢?

白谦慎在书里也回答了这个问题,他认为“平民精神”不能和所谓的“民间书法”划等号,它应该是一种人文关怀。在古代,书法是属于精英的艺术。20世纪以来,毛笔逐渐退出了人们的日常书写领域,社会精英也从书法领域中退出,书法爱好者分散在广泛的社会阶层之中,书法也从传统社会中的精英艺术转变为现代社会中的大众艺术。这已经是客观的现实。

但是,不能说这就是“平民精神”,因为“平民精神”不应该根据写字人的社会身份或者字的风格决定,而应该是书法的精神和书写者行为。有“平民精神”的书法家,应该为推进社会公平和发展尽力,如果一个书法家对平民的生存状态毫不关心,仅仅热衷于在纸上、嘴上给自己的书写贴上“平民精神”的标签,在技法上追求所谓的“民间书法”,实际上是抽空了“平民精神”应有的人文关怀。如果有的书法家还想用“平民”这个头衔来为自己的书法作品开拓市场,那么,他心中“平民”真实的含义只是有消费能力的大众,或他的书法作品的买家而已。这种所谓“平民精神”只能沦为书法家打造自己文化品牌的营销手段,对于推动书法发展当然就没有什么实质意义了。

说到这儿,本期的内容就说得差不多了。下面,来简单总结一下为你分享的内容。

在第一部分,我们说了清代初期以来“碑学”思潮的兴起,让古代那些普通人的书写也被纳入到书法经典体系之中,对书法史上传统的“帖学”构成了冲击,也让原本就有些模糊的书法的边界变得更加模糊不清。

在第二部分,我们沿着“碑学”的思路继续往前走,发现一个悖论。这就是只有古代普通人的书写进入了书法经典体系,当代普通人的类似书写却无法成为书法学习的对象。这是因为古代书写遗迹留存很少,物以稀为贵,而且学习已经逝去的古人,不会造成名气、著作权等方面的利益纠纷。所以说,“与古为徒”是书法家潜意识中的一种法则和智慧。

在第三部分,我们在分析了古代“民间书法”和今天的“民间书法”的不同待遇的基础上,指出“民间书法”的概念在学理上站不住脚。书法中的“平民精神”最本质的内涵,应该是书法家用自己的艺术实践推动社会公平正义的努力。那些用“平民”作噱头的行为,应该受到批评和抵制。

这几年,书法越来越受到国家和社会各界的重视。而在这种文化潮流中,也有鱼龙混杂、借机炒作的现象。所以说,白谦慎这本《与古为徒和娟娟发屋》有很强的现实意义。如何看待一度被热炒的所谓“民间书法”,书法家应该有什么样的精神追求等问题,值得我们每个人反思。更重要的是,书里提出的思想也超越了书法这一艺术门类,对我们认识当代艺术同样具有启发意义。当代艺术轻视技术而强调观念,认为每个人都可能是艺术家。但是,一件作品最终是否能够成为艺术品,又是由当代艺术家的身份决定的。同时,无论一个当代艺术家如何向“平民”靠拢,最终都会变成“精英”。一些当代艺术家努力打破艺术和非艺术的界限,打破体制的束缚,但是如果真的打破了,艺术也可能就消亡了。这是一个十分复杂的问题。

白谦慎在书中说,这是一本提问题的书,有些问题尝试着作了回答;有些问题作了一些探讨,但并没有提供一个肯定的答案;有些问题可能永远也找不到能够让人满意的解答,但正是在持续的思考中,我们的认识才能不断地深入。

撰稿:胡一峰 脑图:摩西 转述:杨婧

划重点

1.清初“碑学”的兴起,导致书法的范围扩大,边界也变得模糊。

2.古代普通人的书写被纳入书法体系,现代人的书写却难以被纳入书法体系。

3.真正的平民艺术应当以艺术实践推动社会公平正义,而非以“平民”为噱头。