《阿司匹林传奇》 寒石解读

《阿司匹林传奇》| 寒石解读

关于作者

本书作者是英国作家迪尔米德·杰弗里斯,同时也是英国广播公司的记者兼制片人。出于职业习惯,杰弗里斯的作品自带“纪录片剧本”式的写作风格,擅长在枯燥的史料中挖掘闪光点,把科普读物写成有趣的故事,《阿司匹林传奇》是他最知名的著作。

关于本书

本书以百年老药阿司匹林的传奇历史为线索,反映历史遗产、科学技术和商业资本,在近代医学发展中起到的关键作用。作者从阿司匹林问世的故事入手,讲述这种不起眼的小药片如何一步一步改变人类的生活,甚至影响到历史发展的进程。通过这本书,你可以理清近代医药学的发展脉络,了解为什么阿司匹林会被冠以“神药”之名,同时对科学、社会、战争、政治和商业领域的内在关联建立感性认知。

核心内容

阿司匹林问世的故事既曲折又离奇,从一位英国牧师偶然发现柳树皮的疗效,到德国化学家霍夫曼最终研制出乙酰水杨酸,大大小小的人物和事件轮番登场,一步步造就了历史上最伟大的药品。问世之后,阿司匹林的知名度迅速飙升,除了药效奇佳,价格便宜这些原因,以拜耳公司为代表的资本集团居功至伟。他们运用专利战和广告战,激烈地争夺阿司匹林市场,无形中提高了阿司匹林的知名度,使它长久地保住了市场地位,成为一种引领文化潮流的爆红商品。在上世纪80年代,英国科学家约翰·范恩发现了阿司匹林的药物机理,因此获得了诺贝尔奖。在此基础上,医学界进一步发掘出阿司匹林在心血管疾病上的奇效,让这种百年老药焕发了新生,续写新的传奇。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《阿司匹林传奇》。你可能听说过阿司匹林,这种小药片价格便宜,治头疼脑热很有效果。为什么作者要给它树碑立传,还要冠以“传奇”的名号,是不是有点儿夸张了呢?

听完本期音频,你就会发现这个说法一点儿也不夸张。阿司匹林是神奇的药物,也是伟大的发明,更是传奇的商品。它背后藏着数不清的离奇故事,牵动着历史遗产、科学技术和商业资本,在20世纪上演了一场命运交织、风起云涌的磅礴大戏。没有其他一种药,能像阿司匹林那样,产生远远超出医药范畴的价值,甚至影响到历史的进程和走向。

本书作者迪尔米德·杰弗里斯,是一位BBC的记者。作为非医学专业人士,他在写作时访问了很多著名医生和专家,包括在阿司匹林药理研究上取得关键突破的诺贝尔奖得主约翰·范恩爵士。在详细调研考证的基础上,杰弗里斯用娴熟的纪录片式写作手法,把枯燥的医药史变成了好听的故事,即使没有任何专业背景,也不会影响你的阅读体验。

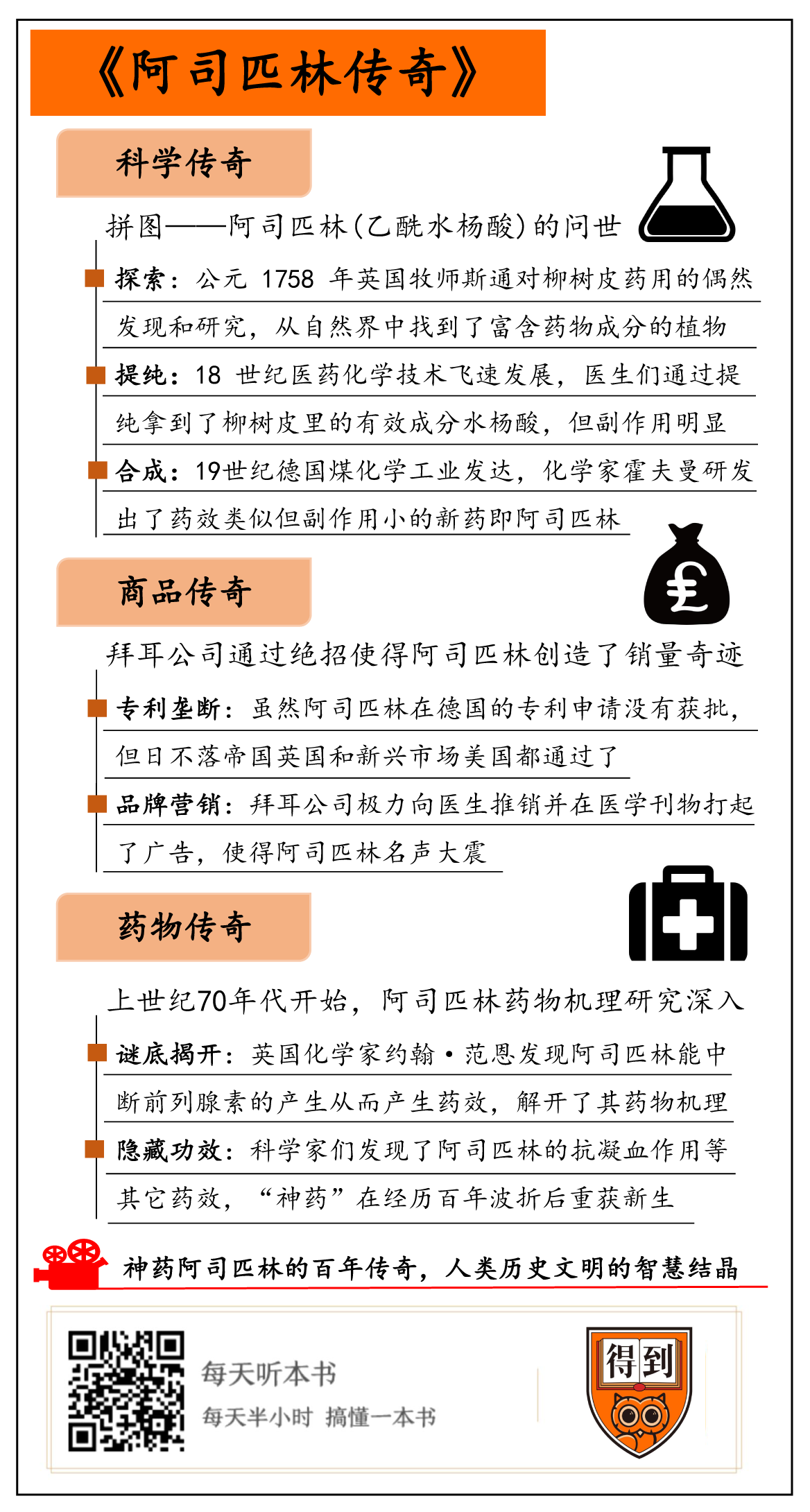

好了,下面我就来为你详细讲述书中的内容。这本书围绕阿司匹林作为科学发明、商品和药品这 3 种属性依次展开。

第一个重点,说的是“科学传奇”。人类数千年的智慧,是如何积累传承,最终开花结果的?阿司匹林曲折的问世之路,就是这个问题最典型的答案。

第二个重点,说的是“商品传奇”,告诉你为什么阿司匹林能家喻户晓,风靡全球,甚至掀起独特的文化和潮流。

第三个重点,说的是“药物传奇”,阿司匹林为什么能畅销百年,至今无可替代,它有什么特殊之处?

下面来说第一个重点,科学传奇。阿司匹林的学名叫乙酰水杨酸,作者描述它的问世过程时,用了一个特别形象的词:拼图。历史上,人类发明阿司匹林这样的药品,就像拼一幅藏宝图,要不停地打怪寻宝,把几块碎片收集在一起才能找到宝藏。

第一块拼图,叫“探索”,就是从自然界中找到富含药物成分的植物。乙酰水杨酸是用水杨酸人工合成的物质,而水杨酸在柳树的树皮里含量很丰富。别看阿司匹林是现代的药物,但在历史上,人类在史前时期就掌握了柳树皮的药效。

《自然》杂志在 2017 年发表了一项研究成果,生物学家在一个距今 4 万年前的古尼安德特人颌骨中,发现了古老的DNA和细菌。研究发现,这位远古青年患有严重的牙周脓肿。更牛的是,在他的牙结石上发现了残留的青霉素和水杨酸。我们可以脑补一个场景:一位发着高烧的原始人,抱着河边的霉菌和柳树一顿狂啃,经验告诉他这么做可以退烧止疼。尼安德特人的时代还没有文明一说,对生病和吃药恐怕也只有个模糊的概念。但这项发现表明,人类通过植物来摄入水杨酸,至少有4万年的历史了。

遗憾的是,古人对柳树的药效记载基本是零星的经验之谈,没有形成科学的结论,逐渐淹没在了历史长河里。等人类再次发现柳树皮的药用功效,已经到了公元 1758 年。一位名叫爱德华·斯通的英国牧师在散步时,鬼使神差地把一块柳树皮塞进了嘴里。斯通牧师是位有心人,他发现嘴里的味道和当时治疗疟疾的唯一特效药,金鸡纳霜的味道特别像。斯通灵光一现,展开联想:既然味道差不多,那吃柳树皮是不是也能治好疟疾呢?斯通后来做了不少实验,还把自己的发现写成论文,提交给了英国皇家学会,并于当年发表。

有时候,科学总是在突破的关口徘徊,往往只差关键的临门一脚。不管是垂直掉下的苹果、蒸汽掀起的壶盖,还是一块奇特的霉菌、道旁成荫的柳树,都是千百年来人们司空见惯的事物。但通过它们,牛顿发现了万有引力定律、瓦特改良了蒸汽机、弗莱明发现了青霉素,斯通让柳树走进临床。这些人不都是天才,但毫无疑问都是认真并且善于思考的人。假如没有斯通的偶然发现、认真研究,人类发明乙酰水杨酸的日程不知又要推迟多少年。

藏宝图第一块拼图就此现身,斯通的论文成功引起了广泛关注,开启了阿司匹林的问世之路。随着临床应用越来越广泛,医生们发现柳树皮其实治不好疟疾,但它能缓解疟疾的并发症,发热和疼痛。你可能不理解,头疼脑热也算疑难杂症吗?是的,在斯通的年代,人类还没有真正有效的退烧药和止痛药,一旦受伤生病,体验非常痛苦。医生们最常开的医嘱,一是多休息,二是多喝酒,当时民间很受欢迎的各种神秘特效药,基本是用酒精勾兑的。

但是很明显,柳树皮粉末和现代的药物可不是一回事。阿司匹林能够问世,还需要第二块拼图,那就是“提纯”。18 世纪的医生们掌握了一定的化学常识后,逐渐形成了一种观念,那就是草药之所以能对症治病,原因是其中富含某种有效的成分,只要将这些物质提取出来,用药就容易多了,成本也会大大降低。经过提纯,人们终于拿到了柳树皮里的有效成分,水杨酸。但是当时的人们都不太爱用。这是为什么呢?提纯出来的东西就能对症治疗了,怎么放着好用的东西不用呢?

问题出在副作用上。水杨酸对消化道的刺激性很强,很多病人宁愿忍受病痛,也不愿意服用。作为药物,这是个致命弱点。那该怎么改进呢?人们发现,水杨酸的刺激性强,主要是因为它的酸性太强了,人体受不了。终于,法国科学家热拉尔尝试通过化学反应,中和了水杨酸的强酸性。虽然这次实验算不上完美,但这是乙酰水杨酸,也就是咱们说的阿司匹林,第一次正式亮相。遗憾的是当时热拉尔觉得这个实验太复杂,就没有再跟进。但“神药”既然已经问世,隆重出场就只是时间问题,只不过还差最后一块拼图。

最后一块拼图的名字,叫“合成”。除了副作用大以外,水杨酸还有个问题,那就是产量太少。要想把它从实验室里的样品变成真正的药品,就必须找到人工合成的方法,并且中和副作用。不过让人有点意外的是,完成这个任务的不是药品公司,而是一家染料公司。

染料公司做药品,这能靠谱吗?其实,这是他们公司不得不做的一次转型。咱们先来说说当时这家染料公司的困境。19 世纪,德国的煤化学工业非常发达。那里煤炭生产量充足,德国大学里还聚集着欧洲最知名的化学教授,他们从煤焦油中提取到了各式各样的有机物,化工水平跟着水涨船高。在当时的化工行业里,来钱最快的行当要属合成染料,莱茵河畔大大小小的染料公司扎推成立,新合成的颜色井喷一样出现。这其中有一家很不起眼的小公司,叫弗里德利希·拜耳染料公司,咱们就叫它“拜耳公司”吧。由于竞争激烈,拜耳公司一直在生死线上苦苦挣扎。那这不行啊,想让公司长久发展,得做点什么改善这个境况。

当时有位化学家,叫卡尔·杜伊斯贝格,成了拜耳公司产品研发部门的负责人。面对染料行业的激烈竞争,这位化学家及时转换思路,把业务方向调整到药物研发上,彻底放弃了染料业务,转型成了一家制药公司。公司建起了先进的药物实验大楼,招募了一批化学家搞研发。很快,研发团队就把目光投向了水杨酸,决定研发一种药效类似,但副作用小的新药。最后,化学家霍夫曼完美地完成了任务,制备出了我们这本书的主角,乙酰水杨酸。这里还有个有趣的小插曲,当时的拜耳公司对这项成果并不感兴趣,他们的注意力被霍夫曼另一项新成果,二乙酰吗啡牢牢吸引住了。说“二乙酰吗啡”你可能不太熟悉,它还有另一个名字,叫“海洛因”。

不过还好,当时公司的一位研发组组长没有放弃乙酰水杨酸,努力向公司证明它的价值。乙酰水杨酸突破重重关卡,终于投产,正式命名为阿司匹林。

你看,斯通牧师的灵光一现、医药化学技术的发展,以及德国发达的煤化学工业,分别构成了这幅藏宝图的关键板块,不论缺少那个要素,阿司匹林都不会问世。它和那个时代许多伟大发明一样,都是时机、努力和运气共同作用的结果。

阿司匹林问世后没什么主角光环,完全是路人甲。但短短几年之间,它的销量直线起飞。这就到了我们要说的第二个重点,阿司匹林的商品传奇。它受欢迎到什么程度?在20 世纪30年代,英国劳工阶层宁可没钱买面包,也不能不吃阿司匹林;伦敦街头的女士们在包包里常备一瓶阿司匹林,没事就吃2片,和吃糖差不多。当时的西班牙作家加塞特,把阿司匹林和铁路、电报摆在同样的地位,称他所处的时代为“阿司匹林的时代”。可以说,阿司匹林创造了前无古人的销售奇迹。

而且有一点值得我们注意,在当时并不是所有的乙酰水杨酸都叫阿司匹林。药店里还有其他公司生产的乙酰水杨酸,大大小小的品牌足有上百种。但唯独拜耳公司生产的阿司匹林火得一塌糊涂。这就很奇怪了,阿司匹林为什么能火呢?如果药品卖得好是因为药效,那其他品牌的乙酰水杨酸应该也能成爆款产品才对。本书作者认为,阿司匹林能成为爆红商品,是因为资本对药品市场的激烈争夺,把阿司匹林推上了神坛,带起了全民吃药的节奏。这其中,拜耳公司功不可没。为了在阿司匹林身上榨取利润,拜耳公司使出了几个绝招。

第一个绝招,是专利垄断。对拜耳公司来说,阿司匹林是个市场无限广阔的金娃娃,想要获得巨大的垄断利润,就得尽快拿到药品专利。但阿司匹林在德国的专利申请却没有获批。因为按照德国专利法,乙酰水杨酸并不是拜耳公司的新发明,咱们刚刚说了,是法国科学家热拉尔首先完成了制备。只不过热拉尔觉得实验复杂,没有继续跟进。而后来呢,霍夫曼能制备出乙酰水杨酸,只是因为他的技术条件更好,产品纯度更高而已。这就意味着,有能力生产的药厂都有权利生产乙酰水杨酸。

这可真是开门不利。但转机很快出现了,英国和美国都通过了阿司匹林的专利申请。当时的英国号称日不落帝国,殖民地遍布全球。而美国是购买力首屈一指的新兴市场,形势一片大好。拜耳公司立刻马不停蹄地扩大生产,兴建了当时规模最大、水平最先进的制药厂,大赚特赚了一笔。

但好景不长,拜耳公司还是因为专利陷入了官司里。对手也是家德国公司,叫海登化工。他们在4 年前成功投产乙酰水杨酸。由于乙酰水杨酸在德国不受专利保护,两家相安无事。可当海登化工把产品出口到英国市场后,拜耳公司立即提起了专利诉讼。争夺专利,也就是争夺阿司匹林巨大的利润蛋糕。法庭上,律师团你来我往,庭审持续了整整8天。英国最高法院最终宣布拜耳公司败诉,阿司匹林在英国的专利权吊销。这个判决是对拜耳公司的当头一棒,这下不止海登化工,所有能生产乙酰水杨酸的公司都能在英国跑马圈地。这么一来,拜耳公司要想保住市场,就只能另辟蹊径了。

不得已,拜耳公司用上了第二个绝招,品牌营销。失去专利后,拜耳公司理所当然地丢掉了乙酰水杨酸的定价权。雪上加霜的是,阿司匹林在美国的专利时限也快要到期了。在这种情况下,尽量扩大阿司匹林这个商标的影响力,就成了保住市场的唯一武器。于是,拜耳公司用足各种商业套路,全力推销阿司匹林这个品牌。

放在现在来看,做药品广告没什么问题,咱们都觉得还挺正常的,但当时这么做是有一定风险的。因为在19世纪,医药界已经有了严苛的行业法规,给人用药必须经过标准程序,也就是医生先开处方,药剂师才能配药。这样的药品被叫作“标准药”。为什么这么做呢?是为了打压“秘方药”。“秘方药”和标准药相对,一般都是靠虚假广告宣传、药贩子私下兜售流通的。这些“秘方药”虽然大部分都是假药,但在底层中却很有市场。在这种背景下,医药界对喧嚣的药品商业广告很是反感。

但背水一战的拜耳公司还是这么做了。他们的推销员到处去敲医生的门,像推销保险一样推销阿司匹林,还在一些医学刊物上打起了广告。这些浮夸的商业套路取得了效果,阿司匹林毕竟不是假药,它疗效显著,只是需要医药界的认可而已。渐渐地,医生们给病人开乙酰水杨酸时,处方上总是习惯性写成“阿司匹林”,搞得病人以为“阿司匹林”就是药的本名。拜耳公司就这样保住了乙酰水杨酸的市场份额。

然而物极必反,拜耳公司肆无忌惮的宣传攻势惹了众怒。1905 年,美国记者亚当斯发表了一系列文章,矛头直指“秘方药”行业,引发了公众对药品安全的广泛关注。在时任总统西奥多·罗斯福的推动下,美国出台了著名的《纯正食品与药品法案》。法案规定,药物必须明文标示化学成分,如果要打广告,广告里只能说明药品和厂家的名称。这对那些经常用夸张营销策略的公司来说,真是沉重的打击。阿司匹林毫无悬念地被波及了,拜耳公司的商业炒作被美国医学会抓了典型。

这下问题就很严重了。眼看专利权马上到期,又不能搞推销,拜耳公司阿司匹林的销售前景很不乐观。更糟的是,1914 年爆发的第一次世界大战,打破了原有的商业秩序,德国商品的出口渠道被关闭。这个时候,澳大利亚的一个小公司还克服重重困难,也生产出了乙酰水杨酸,并命名为“阿斯普洛”,开始在协约国阵营大肆销售。

这时候的拜耳公司可谓绝招用尽,举步维艰。但转机意外地出现了,一战结束前后,世界范围内爆发了大规模的流感,据统计,1918至1919两年间,全球约有1亿人死于流感病毒。各大城市里尸积如山,医院却束手无策。医生们只好把服用阿司匹林当作权宜之计。乙酰水杨酸虽然对流感病毒没有效果,但在病人强烈求生欲的支配下,即便只能缓解疼痛和发热,也能为免疫系统发挥作用争取时间。作为病人们的救命稻草,阿司匹林的销量迅速恢复。

但紧接着,拜耳公司又陷入了苦战。1920年,美国法庭判决决定,阿司匹林作为乙酰水杨酸的通用商品名称,不再为拜耳公司所独有。各大药商早就对阿司匹林这个商标虎视眈眈,判决结果一出,美国药店里就出现了上百种品牌的乙酰水杨酸,它们都叫阿司匹林。想想也知道,新一轮的广告大战立刻就爆发了。

但和一战前不同,这时候的阿司匹林不再被列入处方药,医学机构对非处方药的营销行为并不干涉,广告战因此变得越来越激烈。当时汽车和无线电行业刚刚兴起,美国主要公路的两侧就立起了大大小小的阿司匹林广告牌,无线广播里充斥着阿司匹林厂商赞助的节目。这些广告的内容也很夸张,比如,把时任英国首相的肖像印在广告上,再配上文字说,“隔三差五吃片药,英雄豪杰免不掉”。在这样的广告轰炸下,人们要么怀疑自己有病,要么怀疑自己需要防病,纷纷涌向药店买阿司匹林。人们觉得,只要花一点小钱就能远离病痛,实在是太划算了。特别是那些收入不高的人,这样的小奢侈给他们带来了很强的满足感,对阿司匹林的需求远远超过了其他生活必需品。

虽然这段故事起起伏伏,但这些起伏都是针对拜耳公司而言的。阿司匹林作为爆款商品,被打出名号后一直受人追捧。它就在这样的光环里,安然度过了20世纪上半叶。但在二战之后,越来越多的人开始研发乙酰水杨酸的替代药物,退热净、扑热息痛、泰诺等新药相继出现,不断挤占阿司匹林的市场份额。1961年,美国博姿药业发布了新药布洛芬,这种药的消炎、止痛和退烧效果,分别是阿司匹林的20倍、16倍、10倍以上。阿司匹林默默地让出了王冠,那些辉煌的过去再也不能为它赢得青睐,医生们只有在开伤风感冒的添加剂时才会偶尔想起它,属于它传奇故事看来到此结束了。

然而这个时候,终于有人提出了一个看似早该知道的问题:阿司匹林为什么能治病呢?很奇怪吧,这么多年来,阿司匹林卖得这么火爆,但科学界从来没搞清楚过这个问题。殊不知这个问题的答案,再次改变了“神药”的命运。

围绕这个问题,本书展开了第三个重点,药物传奇。阿司匹林创造了巨大的商业财富,但它的药物机理研究却严重滞后。直到上世纪70年代,英国化学家约翰·范恩经过10年的研究,终于解开了阿司匹林消炎、止痛的谜底。

简单来说,当生物体受伤或者病变,被破坏的细胞会释放一种叫花生四烯酸的激素,这种激素经过催化,会转化为前列腺素。前列腺素会导致生物体红肿、发炎、发烧并且疼痛。而阿司匹林能中断前列腺素的产生,没有了前列腺素,那这些症状也就不会产生了。范恩的这篇论文在《自然》杂志一发表就引起了轰动,他也因此获得了1982年的诺贝尔生理学和医学奖。前面咱们介绍过,作者在写这本书时,就得到了他的悉心指导。

紧跟范恩的脚步,阿司匹林更厉害的隐藏功效浮出了水面。瑞典科学家萨米尔松发现,血液中的血小板之所以有凝血作用,也是因为前列腺素的催化。阿司匹林进入人体后,前列腺素的产生被阻断,血小板的凝血功能也会因此失效,这就会造成伤口持续出血。对普通人来说这不是什么好事,但这对心血管病人来说却是件大好事。

为什么这么说呢?心血管病号称“20世纪人类第一杀手”,全世界每年有1500万人死于血栓、动脉硬化和心肌梗死。阿司匹林的抗凝血作用一经发现,就迅速引起了关注,因为能有效防止血液形成血栓的药物非常少。经过科学家们十多年的临床试验,科学家们的努力终于获得了一纸批文。美国卫生和公共服务部部长在新闻发布会上举起了一瓶阿司匹林,亲自打出广告词,他说:“一天一片阿司匹林,心肌梗死患者的福音”。阿司匹林经过大起大落、一波三折,再次重获新生。

直到现在,“神药”阿司匹林的光环还在不断增加。医学家们陆续发现了阿司匹林一些其他的疗效,比如防治中风、肿瘤、老年痴呆,甚至恶性肿瘤。虽然这些功效有待严格的临床试验证实,但每年都有大量研究阿司匹林的医学论文发表。根据作者的统计,现在围绕阿司匹林进行的研究项目有两千多项,这种已经120岁高龄的传统药品,还在不断给人们带来惊喜。

这里我还要插一句,根据统计,美国人一年一共服下了800多亿片阿司匹林,而这其中1/3的产量来自拜耳公司。这家发明了阿司匹林的德国企业,目前仍然名列世界 500 强。

好了,以上就是《阿司匹林传奇》这本书的主要内容,下面总结一下这期音频分享的内容。

首先我们说了阿司匹林问世的故事。从斯通牧师发现柳树皮的疗效,再到德国化学家霍夫曼最终研制出乙酰水杨酸,这些各式各样的人物、大大小小的事件结合到一起,仿佛蝴蝶效应,一点点、一步步积累了智慧,取得了突破,造就了历史上最伟大的发明之一。

然后我们说了阿司匹林是如何变成爆红商品的。除了它药效奇佳,价格便宜,副作用小这些因素,最关键的原因在于以拜耳公司为代表的商业集团,对阿司匹林商业价值的疯狂榨取。从专利战到广告战,他们在不断争夺市场的过程中,用金钱和资本把阿司匹林推上了神坛。再加上全球范围内战争和流感的催化,让阿司匹林长久地保住了市场地位。

最后,本书回归药物的本源,探讨了阿司匹林为什么能治病。诺贝尔得主约翰·范恩在上世纪80年代发现,水杨酸类药物能够阻止人体内前列腺素的产生,而前列腺素是造成疼痛、发炎、发热的主要物质。科学家进一步发掘出阿司匹林在心血管疾病上的奇效,让这种百年老药焕发了新生,在21世纪仍然畅销不衰。

听完这本书,我们可以透过小小的阿司匹林药片,感受到人类历史的曲折,智慧的神奇。在人类的文明中,有很多同样伟大的发明创造,深刻影响了我们的过去、现在和未来。它们的问世可能源自一次巧合,比如弗莱明发现青霉素,或者是漫长的研究探索,比如屠呦呦提取青蒿素。但毫无疑问的是,每一次进步和飞跃,都建立在人类智慧的共享之上。斯通牧师在写柳树皮效用的那篇论文里,曾经说:“我希望这个重要的事实能够发表,只是为了能让更多的人看到,进行更充分的实验验证,然后让世人受益。”他的话果真实现了,人类至今还在享受这种药物的好处。

在本期音频的最后,我也和本书的作者一起提醒你,阿司匹林虽然药效灵验,被称为“神药”,但我们也不能像100年前的人们那样随意服用,而要谨遵医嘱。

撰稿:寒石 脑图:刘艳导图工作坊 转述:王家伟

划重点

1.阿司匹林的发明就像拼一幅藏宝图,斯通牧师的灵光一现、医药化学技术的发展,以及德国发达的煤化学工业,构成了这幅藏宝图的关键板块。

2.阿司匹林的发明是人类的“科学传奇”,它在拜耳公司的营销下成为“商品传奇”,它在风靡全球、流行百年后成为“药物传奇“。

3.在人类的文明中,有很多伟大的发明创造,深刻影响了我们的过去、现在和未来。这每一次的进步和飞跃,都建立在人类智慧的共享之上。