《莎士比亚、牛顿和贝多芬》 丁雨解读

《莎士比亚、牛顿和贝多芬》| 丁雨解读

关于作者

苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡,美国天体物理学家,曾先后任教于剑桥大学、芝加哥大学等世界知名大学,并于1983年获得诺贝尔物理学奖。他不仅在物理学方面造诣精深,早年还曾阅读大量文学作品。钱德拉塞卡在自然科学领域的精深造诣和对文艺作品的广泛涉猎,使他对不同领域创造模式的差异理解得更为透彻深入。

关于本书

这本书收集了钱德拉塞卡教授精心准备的7篇演讲。7篇演讲的时间跨度达40年,展示了这位杰出的科学家对科学动机等问题的深思熟虑。书中以大量的实例生动而系统地阐述了,钱德拉塞卡教授对科学研究目的和科学创造模式的理解。正因如此,本书受到了众多业内专家与年轻学子的一致好评,被誉为理解科学精神的重要参考书籍之一。

核心内容

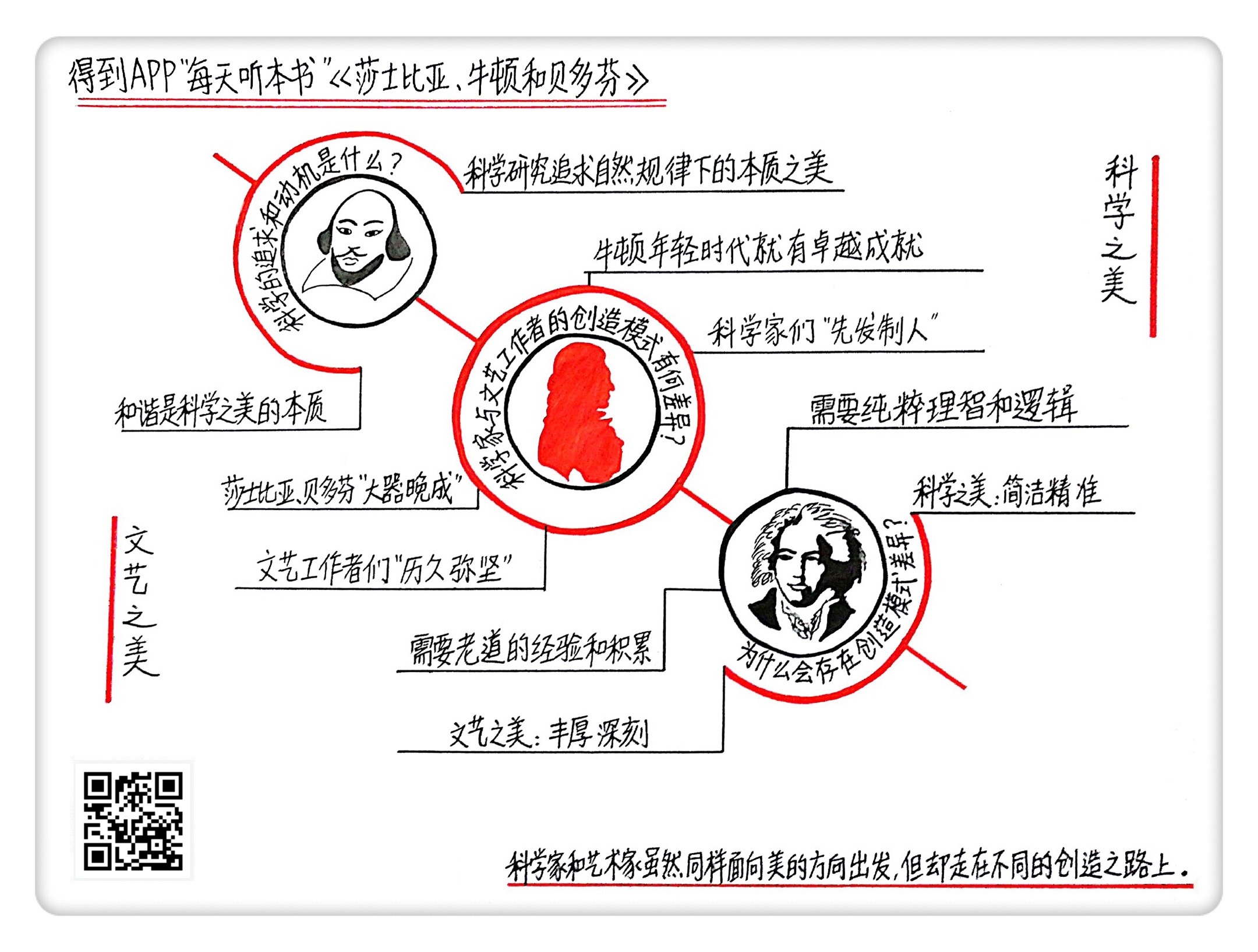

科学研究归根结底是在追求美,但它追求美的模式与文艺创作颇不相同。本文以杰出的剧作家莎士比亚、非凡的音乐家贝多芬和伟大的科学家牛顿为例,揭示了文艺创作与科学研究在创作模式上的差异,并详细解析了这种差异的根源。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《莎士比亚、牛顿和贝多芬》,副标题是“不同的创造模式”,这本书的中文版大约16.5万字,我会用约28分钟的时间,为你讲述书中精髓:科学工作者和文艺工作者一样,都是以“美”为最高追求,但他们创造美的模式完全不同。

在咱们的朋友圈里,经常会看到一些以“史上最年轻博导”“史上最年轻教授”为题目的帖子。这些帖子中的主角,一般30多岁就能当上教授、博导甚至两院院士。不知道大家是否有注意到,这些年纪轻轻就崭露头角的青年学者清一色是自然科学的研究者。那么问题来了,人文学科难道就没有青年才俊?怎么在人文学科里就几乎找不出30岁当教授、博导甚至资深教授的例子呢?难道理科生天生就比文科生更“学霸”?

其实既不是理科生太“学霸”,也不是文科生不努力,这种现象背后牵涉到人文、艺术学科工作者和自然科学工作者不同的创造模式。咱们本期音频要讲的这本《莎士比亚、牛顿和贝多芬》就会告诉你,这到底是怎么一回事儿。

这本书认为,科学工作与文艺工作异曲同工,都是在追求美,但它们追求美的模式有很大的不同。科学家们往往是在青壮年时代完成一生中最重要的发现,而文艺工作者们则要到生命的后期才能创作出自己最伟大的杰作。科学之美和文艺之美不同的内涵,造成了创作模式的差异。

这本书的作者是杰出的天体物理学家钱德拉塞卡教授。钱德拉塞卡先后在剑桥大学、芝加哥大学任教,并在1983年获得了诺贝尔物理学奖。他不仅在物理学方面造诣精深,早年还曾通读各类文学作品。正是基于对自然科学的深入了解和对文艺作品的广泛涉猎,他才会对不同领域创造模式的差异产生兴趣。这本《莎士比亚、牛顿和贝多芬》收集了钱德拉塞卡教授的7篇演讲,系统地阐述了这位杰出科学家对科学研究动机和科学创造模式的观点。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。我将为你介绍3个重点内容:首先,科学对我们来说似乎是很熟悉的字眼,但我们可能不太熟悉的是,科学研究的追求到底是什么呢?科学家的动机究竟是怎么样的呢?咱们先来看看钱德拉塞卡如何看待这个问题;其次,像莎士比亚、贝多芬这样的文艺工作者,和牛顿、爱因斯坦等科学家,都在自己的领域中取得了成功,可他们的创造模式上有什么不一样呢?最后,咱们随着作者一起来看看,为什么科学工作者和文艺工作者在创造模式上存在差异。

先来说说:科学的追求和动机究竟是什么样的。在作者看来,科学研究归根结底是在追求美。科学家进行科学研究的动机,就是想要发现自然规律的美。咱们举个科学家的例子来说明。

开普勒是非常著名的天文学家,他最重要的贡献就是发现了行星运动的三大定律,解决了当时天文学发展的基本问题,为后来牛顿的科学发现与理论创造奠定了基础。

开普勒创造的理论是完全不同于前人的理论,是完全的创新。其实完全的创新很困难,因为人们的创造性工作往往是建立在前人工作的基础之上的。实际上,开普勒的科学创新也不是灵光乍现、一蹴而就的,他为此付出了漫长的努力。为了分析出行星运行的奥秘,他进行了长达20多年的工作。在他年仅32岁的时候,就发现了开普勒第二定律,此后又经过了多年的观测和对前人观测资料的解析,他发现了另外两大定律。

开普勒的成功说明,坚持不懈的努力和思考能让那些天才的科学家们有开创性的发现。但是,“坚持”是一件说简单也简单,说难也非常难的事情。人如果能常年坚持做同一件事情,往往存在着某种强烈的动机。那么我们就要问了,这么多年来,开普勒坚持观察宇宙、进行科学研究的动机和目的究竟是什么呢?

按照咱们普通人的想法,人生在世,名利二字,能有啥动机?不是图名就是图利呗。开普勒还真不是图这个。此话怎讲呢?开普勒是一个新教徒,经常受到天主教会的迫害。同时,他的学术理论和当时宗教界特别推崇的托勒密理论格格不入,因此他的著作经常被教皇列为禁书。在这种情况下,开普勒没法儿指望着靠科研出名,出了名只怕教皇对他迫害得更厉害。

要说赚钱,开普勒一辈子都穷困潦倒。他担任德国皇帝鲁道夫二世的御用数学家,这是一个听起来很洋气,但干起来受气的职位——鲁道夫二世皇帝是个欠薪大王,不仅给开普勒开的工资低,而且还经常拖欠。1630年的时候,皇帝一连拖了他好几个月薪水,还躲到雷根斯堡开会去了。结果大科学家不得不化身讨薪工人,跑到雷根斯堡追债。就是在这次追债过程中,开普勒不幸生病,几天后就在贫病交加中去世。

从开普勒的经历我们可以看出来,他进行科学研究,孜孜不倦地探索了20多年宇宙规律,把自己的生活搞得一团糟,既不图名也没打算图利。不仅如此,在他取得研究进展的时候,真正能够理解他的人也没几个——懂他的人都还没出生,想找个夸他的人都难。那他为什么还这么执着地进行科学研究呢?根据开普勒自己的描述,当他刚发现定律和数据吻合,他画出火星轨道——那个美妙的椭圆时,他认为自己“仿佛置身于梦幻之中”。开普勒在探索宇宙定律的时候并不是没有遇到挫折,但是似乎有一种东西强烈地吸引着他,让他克服困难,继续前行。在揭示真理的那一瞬,他感觉如梦如幻。从这些描述中,我们看到开普勒一点儿也不觉得科学研究很难,他反而从中获得了极大的愉悦。那么吸引开普勒的那个东西究竟是什么呢?

作者认为,是精确科学中的美吸引了开普勒。这是什么样的美呢?用著名物理学家海森堡的话来说,这种蕴藏在科学中的美,是自然各部分之间以及各部分与整体之间的那种和谐。和谐,就是科学之美的本质。

而且并不是只有开普勒有追求美的动机。科学中蕴藏着巨大的美,这是众多杰出科学家的共识。著名数学家希尔伯特,把科学比作鲜花盛开的花园,他认为对科学的追求就像是去追寻花园中意想不到的美景。德国数学家魏尔说,我的工作是把真和美统一起来,如果二者必选其一,我会选择美。就连本书的作者,钱德拉塞卡也说,在45年的科学生涯中,当他知道新西兰数学家克尔发现了爱因斯坦方程的一个精确解,曾让他在美的面前震颤。

我们从开普勒的事例和众多科学家的阐述可以看出,科学家搞科研的动机,其实并不在于名利,而在于发现自然之美,和发现自然之美的乐趣。而他们所揭示的自然之美,扩展了整个人类对世界的认识,这就是他们创造的价值。

著名数学家哈代曾经说,科学家和莎士比亚、贝多芬等文艺工作者创造的价值,只有程度上的不同,没有性质上的不同。因为他们创造的东西,都是非常美的。那他们的创造模式有什么不一样的地方吗?作者认为,在创造模式上,多数文艺工作者们是“历久弥坚”,要到人生的后期才能创造出自己最杰出的作品;多数科学家则是“先发制人”,在自己的青壮年阶段完成一生最重要的发现。

咱们先来看看莎士比亚和贝多芬的事迹。

莎士比亚,是西方文艺界首屈一指的大家。但其实莎士比亚起点并不高,一无学历,二无背景。虽然小时候家里还有些钱,结果刚到上初中的年纪,家里就破产了,只好辍学谋生。在家乡混到20出头就来到伦敦一个剧院打杂,喂马、劈柴,周游伦敦,就这样成为了一名“伦漂”。不过莎士比亚显然不想这样过一辈子。虽然他上学时间不长,但其实很早就显现出了文学方面的天分,所以来到伦敦的第三年,也就是1588年,他就开始了剧本的改编和创作。

当时伦敦戏剧界的作家们和评论家们要么家世显赫,要么出身剑桥牛津这样的名校,大体上属于贵族圈子。因此当莎士比亚28岁写出自己早期的几个剧本,并获得一些反响时,他遭到了来自伦敦戏剧圈显赫人物的冷嘲热讽,被称之为“突然飞黄腾达的乌鸦”、“一个地道的打杂儿”。

外界的攻击还不是最闹心的事情。对于剧作家来说,真正要命的是没有安定的创作环境。当时的伦敦剧院经常因为瘟疫而关门大吉,这导致莎士比亚经常要面临漂泊无定的境遇。幸运的是,他不久就遇到了自己的庇护人南安普敦伯爵,这让他的生活稳定起来,开始了旺盛的创作。从28岁到31岁,这是莎士比亚创作的早期阶段,他写出了一系列脍炙人口的作品,比较著名的有《罗密欧与朱丽叶》《驯悍记》《仲夏夜之梦》等。这一时期,莎士比亚在庇护人的帮助下,日子过得十分滋润,所以他创作的作品主要都是喜剧和历史剧,用诙谐的语言来玩味当时的人与社会。

莎士比亚在31岁到44岁的这一段时间里,开始进入到对人生、对社会的深入思考之中,他不再像青年时代那样,对人和事情抱有幻想,因此,他开始逐渐由喜剧创作转向悲剧创作。在他36岁的时候,写出了旷世名作《哈姆雷特》,在41岁时,更是推出《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》三部著名悲剧,把他自己的创作推向了新的高度和深度。研究莎士比亚的学者认为,这些作品的创作难度和他青年时代的作品相比,确实在不断加大,四大悲剧都有不同的侧重点,而剧本中的人物变化多端各不相同。莎士比亚在这些剧作中表现出的创造性,令人叹为观止。

虽然莎士比亚四大悲剧更为我们熟悉,但著名诗人艾略特认为,莎士比亚在四大悲剧之后的创作,写作难度更大。比如在他43岁完成的《安东尼与克里奥佩特拉》,艾略特认为这部剧令人惊诧,因为它完全是在用诗的语言来写一部剧作。而莎士比亚44岁之后创作的最后几部剧作《辛白林》《冬天里的故事》和《暴风雨》,虽然对我们来说略显陌生,但是在艾略特等众多评论家眼中,这几部剧几乎是无可挑剔的,甚至没办法找出语言来称赞它。他们说,莎士比亚“为了向人们展示更加深邃的感情世界……放弃了平常的现实主义。”

莎士比亚只活到了52岁,从他的创作历程我们可以看出,他一生中最杰出的作品完成于他生命的中后期。从他开始进入文学、戏剧行当,他就在不断进步,不断积累,不断挑战自己,人生的阅历和不断的学习、历练,让他得以不断提高,直到达到创作的巅峰。

莎士比亚是个文学创作者,我们再来简单看看音乐家贝多芬的经历。贝多芬22岁才来到音乐之都维也纳,拜海顿、莫扎特等当时著名的音乐家为师,并开始了音乐创作。之所以说22岁“才”开始创作,是因为相对于很多科学家来说,22岁已经很晚了,著名的天才数学家伽罗华21岁死于决斗,这件事说明什么,说明21岁之前他已经做出了轰动学界的成就。椭圆函数的发现者阿贝尔死时只有27岁。若是从科学研究的领域来讲,贝多芬22岁才开始创作,那好像真是有点晚了。

不过还好贝多芬是玩儿音乐的。22岁的作品虽然不够完美,但也引起了音乐圈儿的注意。贝多芬很渴望在这个圈子里出人头地,然而不幸的是,28岁的时候,贝多芬第一次出现了耳聋的症状。这给他带来了极大的痛苦,但是他的意志并没有消沉,在他30岁的时候,写出了著名的“英雄”交响曲。

由于深受耳聋的折磨,贝多芬一度想要自杀,他在32岁的时候就立下了遗嘱。但是,贝多芬最终没有这样做,他自己在给友人的信中说:“我作为一个普通的人,仅仅为我的艺术和未完成的职责而活着”。因此从他31岁到40岁的这十年里,贝多芬进入到了他高强度的创作期,写了8首交响曲、5首钢琴协奏曲、1首小提琴协奏曲、25首钢琴奏鸣曲等等。著名的“命运”交响曲、“田园”交响曲、“月光”奏鸣曲、“悲怆”奏鸣曲都创作于这一时期。这些作品是贝多芬前期创作的辉煌成就。

然而从42岁开始,贝多芬有整整七年没有创作,而他的耳聋也在日益严重。49岁后,贝多芬接连创作了《第九交响曲》、《D调弥撒曲》、4首钢琴奏鸣曲、5首四重奏,这些作品与42岁之前创作的作品风格迥异,达到了一个新的高度。而这个高度甚至不能为常人所理解。就连他的学生也怀疑,在这些作品中出现的一些不和谐音是不是他耳聋造成的影响。但是,经过历史的沉淀,回过头来去看,人们不得不承认,贝多芬最后创作的这批作品是他一生创作生涯中的“珠穆朗玛”。他在音乐中所表达的思想境界经过了他多年的深思熟虑,是独一无二的。有音乐评论家认为,如果从后往前看,贝多芬每十年都比之前十年取得了更大的进步。贝多芬只活到了57岁,他是在生命的最后时刻,达到了创作的顶峰。

作者认为,莎士比亚、贝多芬和牛顿,在人类精神文明的创造史上有着同样的地位,但牛顿和莎士比亚、贝多芬的创造经历却大相径庭。

牛顿小时候看上去好像也平淡无奇,他也是跟咱们一样,19岁上大学,当然上的学校好一些,是剑桥大学的三一学院。而且上大学的时候,我们的微积分发明者当时还只懂得基本的算术。在大学里面,牛顿初露锋芒,发现了无穷级数方法。就在他23岁的时候,剑桥大学因为流行瘟疫而停课,所以牛顿回到了家乡呆了两年。过了很多年之后,人们才知道,这两年是改变科学史走向的两年。就是在这两年里,年轻的牛顿做出了科学上的三大发现:微积分、光的色散和万有引力定律。不过,虽然牛顿后来承认这两年是他思考数学和哲学的最佳年华,但他似乎并没把他的发现太当成一回事儿,也不急于发表。他发现万有定律之后便把这件事情抛在一边,至少有10年完全没有再考虑过这事儿。

等瘟疫过去,25岁的牛顿重返剑桥,到27岁时,他便被剑桥大学聘为卢卡斯数学讲座教授。想想看,27岁的时候,莎士比亚、贝多芬的创作才刚开始起步,而牛顿已经是剑桥大学的讲座教授了,而且人家还有一大堆震撼世界的成果没发表呢。这个节奏确实有点儿快。

与同时代的人比,牛顿实在是超过他们太多,以至于牛顿每次跟他们讨论都感觉对牛弹琴。比较典型的例子是,牛顿完成了光的色散实验之后,造出了消除色差的反射望远镜。结果大家都只关注望远镜,而对望远镜背后的理论充满质疑,这让牛顿感到愤怒。

可能正因如此,他对于发表自己的惊人发现非常没有热情。而且屡次在给朋友的信中显得心灰意冷。他说:“能得到公众广泛的好评和承认,我并不认为这有什么值得羡慕的。这也许会让和我相识的人增多,但我正努力设法减少相识的人。”正因如此,光学发现发表没过多久,牛顿就去玩儿别的了。之后10年他到底干了啥,这是个谜,但反正他也搞研究,但是搞出来就是不发表。

直到1684年8月份,牛顿42岁了,当时的青年科学家、哈雷彗星的发现者哈雷等人提出了一个行星轨道的问题,跑去请教牛顿。牛顿立刻回答说,轨道是个椭圆形,而且自己七八年前就已经证明过了。哈雷特别惊喜,说大神啊,证明过程给我看看呗?牛顿摸摸脑袋说,哎呀,时间太久了,不知道搁哪儿了,要不过几天我再给你证明一遍寄给你看看吧。

幸亏好学青年哈雷这一番求教,提起了科学大神牛顿的兴趣。牛顿用两个月的时间,把这个问题相关领域的重要问题全部梳理了一遍,之后又搞了个系列讲座。哈雷听了讲座也看了书,感觉牛顿的发现实在是太伟大了!于是他又一次劝说牛顿,把这些讲座的讲稿出版,甚至愿意自费帮助牛顿出版。

由此,牛顿的科学激情可能是被重新燃烧了。从1684年12月起,牛顿开始正式写作《自然哲学的数学原理》这本书。书里一共解决了193个命题,而牛顿写这本著作只花了17个月的时间。大家可能对这个书的书名并没有那么熟悉,但是牛顿之前发现的物体运动三大定律、微积分等重要发现都包含在这本书中。它被誉为第一次科学革命的集大成之作,从此之后,甚至直到今天,咱们绝大多数人从中学学到的基本物理学概念,都来自于这本书。

然而通过刚才的讲述,我们能发现,如果不是牛顿自己对世人的智商心灰意冷,把二十多岁的时候就证明过的问题拖到42岁才动笔写,这些发现会更早地为人所知。牛顿活到了84岁,所以,就算是在42岁写出了《自然哲学的数学原理》这本书,他的这些最伟大的发现也是在他的前半生完成的,而此后的40年间,虽然他自己可能仍然具备数学、物理方面的杰出能力,但他再也没有认真进行科学研究了。

作者说,实际上,大多数科学家都是在非常年轻的时候做出了非常卓越的成就。咱们之前提到的伽罗华、阿贝尔都是20多岁就夭折的著名数学家,像提出黎曼猜想的黎曼,只活了40岁,印度最著名的数学家之一拉玛努扬只活了33岁。爱因斯坦26岁发表了三篇各不相同的划时代的论文,其中就包括了狭义相对论,又在36岁提出广义相对论。在科学界甚至有这样的说法,“一个数学家到了30岁已经是比较老了”。

从莎士比亚、贝多芬和牛顿的例子,我们可以看出,尽管他们都是划时代的杰出人物,都为人类社会的进步做出了卓越贡献,但他们的创造模式差异很大。文艺工作者看上去老而弥坚,而科学家们则都是天才少年。

所以咱们就要一起来看看这本书要讲的最后一个问题,为什么文艺工作者和科学工作者的创造模式存在差异呢?

在作者看来,这是由于文艺工作与科学工作不同的内涵、不同的特质造成的。咱们前面提到了,科学家之所以研究自然,并不是因为它有用,而是因为进行科研能让他们从中得到乐趣,而之所以能够得到乐趣,是因为自然的内在规律是非常美的。而这种美具有一种特殊性,它是一种本质性的美。这种美来源于自然各个部分和谐的秩序,通过纯粹的理智是能够发现并理解它的。这种美具有一些特点,它们往往简洁而深刻。而发现这种美,只需要理性地演绎推理,并不需要太多社会与人生的经验。

科学家们之所以往往在比较年轻的时候就能够达到科技研究的前沿,创造出令人震惊的成就,一方面是因为他们在观察、实验方面本身具有某种天分,另外一方面或许是因为,人在年轻时代往往最具有反叛精神和想象力,更有可能不为外物和权威所动,而是专注于自然规律本身,也就更容易抓住科学自然简洁之美的本质。就像爱因斯坦提出的质能公式,E=mc的平方,能量等于质量乘以光速的平方,非常简洁但又非常精确地把握住了事物的本质。这个公式本身就具有美感。这种美感来自于爱因斯坦天才式的推理和演算。这种创造模式更迫切需求的是科学家对自然的观察分析,和对前人解释不完美之处的洞察。自然科学研究的这些特质或许要求人们的内心更加纯粹专注。而人在年轻的时候更容易做到心无旁骛。

而文艺工作则大不相同,任何一个文艺工作者都会承认,文学和艺术的创作需要积累,需要生命的阅历。人与人、人与自己、人与自然存在着非常复杂的关系,这些关系中既有理性的因素,也有感性的因素,既互相独立,又相互缠绕。人们需要时间去认知自己、认知他人、认知社会、认知自然。这个过程不是通过简单的逻辑推理就能够完成的,在很多时候需要经验的积累和总结,它非常漫长。而越是积累,就越是有可能发酵出深刻的思想与作品来。

即便是像贝多芬这样有天分的音乐家,也曾在他47岁的时候发出一句感慨,“现在,我知道如何创作了。”要知道,那个时候他已经创作出了《月光》《悲怆》《命运》等名作,而他长时间的反思也让他在生命的最后阶段达到了新的高度。应该说,任何有天分的文艺工作者,都不可能在毫无生活基础的情况下,创作出深刻的作品来。

对于科学与文艺的不同,文艺工作者和科学工作者都各自有一番感慨。诗人迪金森可能是被科学家鄙视过,她很委屈地说过:“科学出现的地方,文学就受到排斥。”而达尔文则非常诚恳地承认,自己年轻的时候还是喜欢文艺的,特别喜欢诗词歌赋,还喜欢莎士比亚,但不知道怎么了,科研搞久了,绘画音乐诗歌统统味同嚼蜡,实在是搞不清楚是咋回事儿。

由此我们可以看出,科学研究与文艺工作追求的美,有着不同的内涵。或许正是这种差异导致了科学家和人文、文艺工作者创造模式的差异。

这本书就讲到这里。下面,来简单回顾一下这期音频的内容。

首先,我们聊了聊科学的目的与动机。科学家们进行科学研究归根结底是在追求美,科学家进行科学研究的动机,就是想要发现自然规律的美,发现深藏在表象之下的本质之美;其次,既然科学家也是要追求美,文艺工作者也是要追求美,他们追求美的模式有啥不一样的呢?通过莎士比亚、贝多芬、牛顿的经历我们看出,文艺工作者往往是姜桂之性,老而愈辣,越老越能写出杰作来;而科学家就不是这样了,要是30岁还没震惊世界,那估计这辈子也没啥出息了;最后,咱们一起探究了一下两种创造模式不同的原因。文艺之美和科学之美具有不同的内涵和特质,科学之美更追求简洁精准,而文艺之美则更看重丰厚深刻。前者需要纯粹的理智与逻辑,而后者则需要老到的经验与厚重的积累。

读完这本书,我的体会是,人文艺术与科学都是在追求美。文学家、艺术家们用美丽的诗篇、炫目的色彩来描绘美,而科学家们则是用严谨的方程式来告诉我们这一切美好的根源。归根结底,人文艺术之美是加入了人类主观色彩而产生的美,它因人类而存在、而升华。科学之美则是一种客观的美,它不因人类而有所偏移、有所改变。这种区别,让科学家与文学家、艺术家虽然同样面向着美的方向出发,但却走在不同的创造之路上。

撰稿:丁雨脑图:摩西转述:于浩