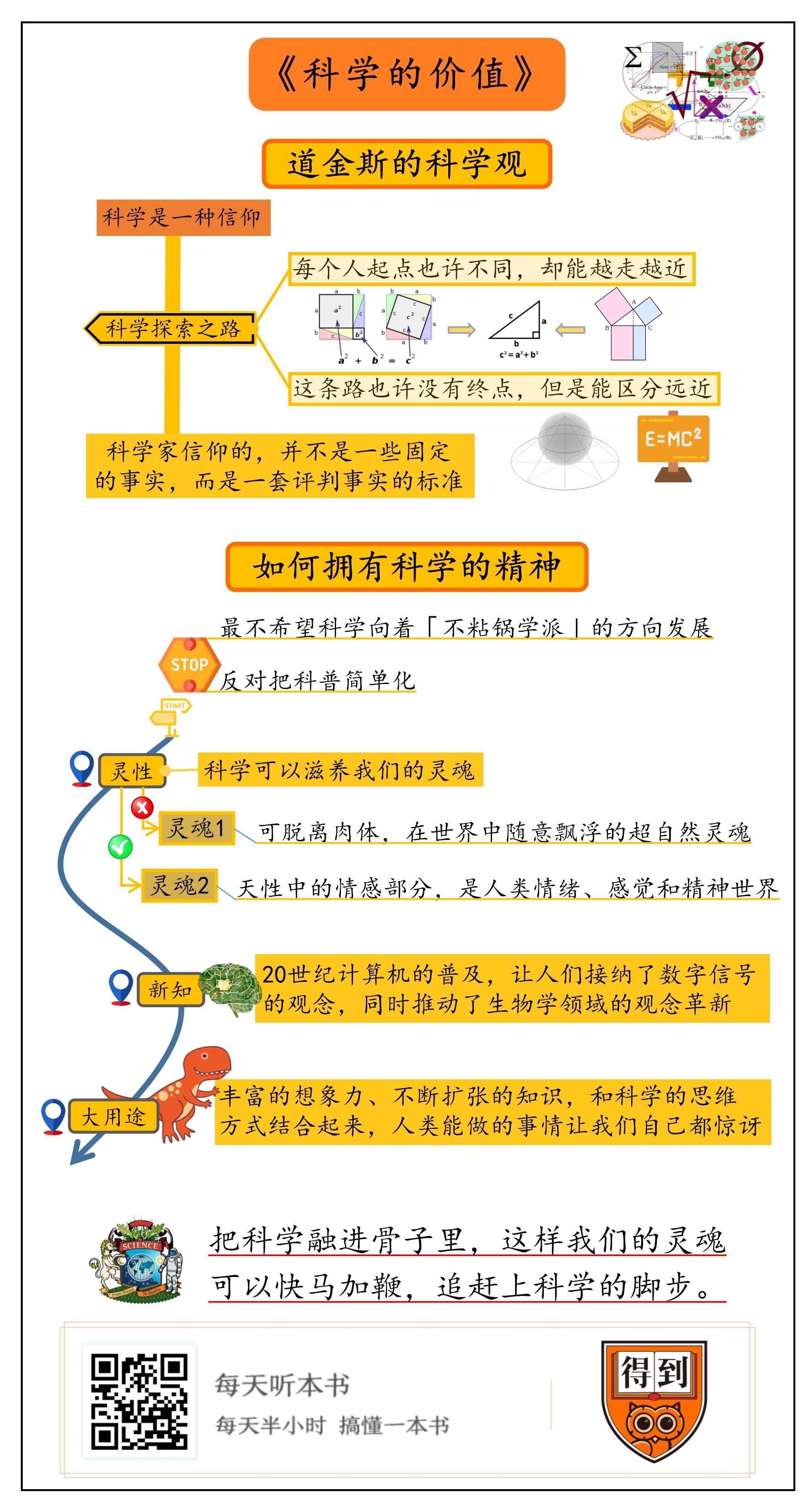

《科学的价值》 陈章鱼解读

《科学的价值》| 陈章鱼解读

关于作者

理查德·道金斯是牛津大学教授、英国皇家科学学院院士,也是世界知名的生物学家、科普作家。

「每天听本书」解读过道金斯的经典作品《自私的基因》《盲眼钟表匠》。

关于本书

本书首次精选收录理查德·道金斯科学生涯中的多篇重量级演讲稿、专栏及论文,有20多篇珍贵文章是首次译为中文。文笔犀利、思想深刻,远远超越生物学本身,从讲述科学的价值观与价值观的科学,到为坚定捍卫达尔文进化论而展开激辩;从探讨寻找外星智慧生命,到关心宠物和其他动物的感受;从谈论时间到假想统治世界,从讲述海龟的故事到深切悼念自己的亲人,道金斯用过人的文学天赋款款讲述自己对进化论、科学、友谊、物种、亲人、社会问题及整个世界的观点和看法。

核心内容

聚焦在两大重要问题:

1.在道金斯看来,什么是科学?

2.一个人要怎么做,才能拥有科学的精神?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《科学的价值》,这是一本科普文集,作者理查德·道金斯。

提起道金斯这个名字,你一定不会陌生,他是牛津大学教授、英国皇家科学学院院士,也是世界知名的生物学家、科普作家。「每天听本书」就解读过道金斯的经典作品《自私的基因》还有《盲眼钟表匠》。

曾经有一位杰出的生物学家,在仔细审读完《自私的基因》之后,惊讶地发现,这本书里边没有包含一个公式,但是却能把科学问题说得非常透彻,而且没有任何逻辑错误。最后,这位生物学家不得不赞叹,道金斯是用散文的方式来进行科学思考,这种科学思考的方式在他看来非常不可思议。

可以说,道金斯一生都致力于让复杂的科学表达变得平易近人,同时还要保证这种表达不会变得弱智化、低俗化。为此,道金斯始终强调清晰和准确,他要让语言成为一种像手术刀一样精密的工具。

不过,道金斯面对的挑战,不只是让更多的民众可以理解这些科学事实,他还遇到一个更大的挑战,那就是如何让民众接纳这些科学事实。

在西方,很多人因为宗教的影响,直到今天还无法完全接受进化论,甚至依然有不少人相信,世间的生物都是上帝创造的。道金斯积极推广无神论,用科学求证的态度反对神创论,甚至不惜多次和宗教人士展开辩论。他和哲学家丹尼尔·丹尼特、神经学家山姆·哈里斯、作家克里斯托弗·希钦斯被称为「无神论四骑士」。这本《科学的价值》就收录了道金斯多年来为了推广科学而撰写的34篇文章。这本书的中文版对于中国读者来说更有意义,因为书中的很多文章,都是第一次被翻译成中文。

说句实话,我不太喜欢这本书的中文译名。「科学的价值」,听起来像是我们在评估科学,就像评估一套房子一样,如果价值高就值得赶紧买下来,如果价值低就再考虑考虑。但是在这本书里,道金斯想讨论的,可不是科学有没有价值。这本书的英文原名叫Science in the Soul,我觉得更好的翻译,应该叫「骨子里的科学」。怎样把科学融进我们的骨子里,这才是生活在这个时代的我们,真正面临的挑战。

科学知识在不停更新换代,不要说和一百年前相比,就算是和十年前相比,今天我们掌握的科学知识都多了一大截。可是我们真的敢说,我们已经变得更科学了吗?恐怕没有那么理直气壮。在观念上,在思维上,我们未必比 100 年前的人更有智慧。

我们看过的科学知识再多,往往也只是停留在表面的科学,而我们脑中如果能构建出科学思维,用科学的眼光去分析问题,那才是 Science in the Soul,是骨子里的科学。

接下来,我会分成两个部分为你解读这本书。

第一部分,在道金斯看来,什么才是科学?

第二部分,在道金斯看来,一个人要怎么做,才能拥有科学的精神?

我们先来看第一个问题:在道金斯看来,什么是科学?

如果用一句话概括的话,在道金斯看来,科学是一种信仰。

你可能觉得奇怪。刚才还说,道金斯一生致力于推广无神论,反对神创论,甚至不惜和宗教人士进行论战。结果闹了半天,在他那里,科学也是一种信仰。那信仰科学和信仰宗教有多大区别呢?

确实,今天在互联网上,我们也能时常看到这种言论,甚至有人专门造了一个新词儿,叫「科学教」,宗教的教。他们就说,你们搞科学的,也是信仰一个你们相信的真理,也是觉得这个真理不可动摇,谁批评这个真理,你们就跟谁急,那你们这难道不是一种宗教吗?

事实上,科学家的信仰确实有些不同。你可以把科学探索想象成一次旅行,在科学家看来,他们的旅行,有两个不一样的特点。

第一点,每个人起点也许不同,却能越走越近。

道金斯把科学家的信仰总结为「存在超越文化多样性的客观真理」。什么叫超越文化多样性呢?道金斯举了个例子,地球上有两位科学家,甭管他们分别来自什么国家,什么民族,有没有宗教信仰,文化背景有什么不同,如果他们提出的是完全相同的科学问题,那么科学探索也一定会把他们引向同样的答案。

举个我们都熟悉的例子——著名的勾股定理。「勾股定理」是我们中国人的称呼,在西方叫作毕达哥拉斯定理,曾经有数学家搜集过世界各国对于勾股定理的证明,一共找到了367种证明方式。

想象一下,古今中外的数学家们,都提出过同样的问题,他们从世界各地出发,尝试了300多条不同的道路,尽管他们从不同的年代出发,从不同的国家出发,从不同的语言出发,从不同的文化出发,但是这都毫不影响他们最终汇聚到了一起。这就最能证明科学家的信仰。

第二点,这条路也许没有终点,但是却能区分远近。

科学探索的终点,也就是我们常说的真理。但是科学家们对于真理的态度格外严谨。

道金斯在这本书里甚至说,严格来讲,科学家们并不能证明真理,只能提出一些无法被驳倒的假说。

比如刚才咱们聊到的勾股定理,其实也并非是真的真理。因为勾股定理只在欧几里得的几何体系,也就是平面几何中成立。如果换一种几何体系,比如椭圆几何,勾股定理就不正确了。结果人类发现,地球就是一个球形,用椭圆几何反而更符合地球上的真实情况。

这样的情况在科学史上屡见不鲜,从牛顿力学到广义相对论也是如此,科学家们也都相信,未来一定会出现更新的科学理论,取代广义相对论。

所以有人干脆就说,你看,其实根本不存在所谓的客观真理,真理是我们人类创造的。如果某个经验看上去是真实的,那么它就是真实的。如果一个想法对你来说是正确的,那么它就是正确的。科学本身就是神秘的,也只是另一种信仰或信念体系,或者干脆科学也只是另一种神话。

道金斯说,这种观点其实大错特错,因为他们用简单的是非取代了具体的刻度。确实,如果我们只盯着终点,也就是真理来看,一千年前人类和我们今天,我们也许距离那个终极真理还都很远。但是如果我们转过头来看看起点,和人类蒙昧无知的年代比较一下,才能看出来今天的我们到底走出去了多远。

虽然勾股定理、牛顿力学只是一种近似,但是我们还是可以在生活中很好地利用它们。和一千年前相比,神话中的飞毯还是飞毯,可人类已经有了实实在在的飞机。不能因为我们还没有掌握终极真理,就说我们今天掌握的知识和一千年前毫无不同。

道金斯在这本书中还引用了著名的科普作家卡尔·萨根的一段话:

「假设你得了致命的贫血症,你可以去找巫医,请他驱走使你得这种病的魔咒,你也可以服用维生素 B12。如果你希望自己的孩子远离小儿麻痹症,你可以祈祷,你也可以为他接种疫苗。如果你想知道未出生的孩子的性别,你可以请教算命的水晶吊链,但是平均来说,它们只有 50% 的准确率。如果希望准确率达到 99%,请试试羊膜穿刺术还有超声波检查方法。是的,请试试科学吧。」

说到这,我们可以总结一下道金斯的科学观了。

在道金斯看来,科学是一种信仰,不过这种信仰与众不同。科学家信仰的,并不是一些固定的事实,而是一套评判事实的标准。

可以说,科学家们信仰的,是这条科学探索之路。

不管科学家们来自什么国家,什么民族,有没有宗教信仰,文化背景有什么不同,如果他们提出的是完全相同的科学问题,那么科学探索也一定会把他们引向相同的道路。这条道路也许没有终点,也许人类永远不能找到那个终极真理,但是我们回头看会发现,我们在这条路上向前一步,就变得更正确一些。

咱们一块了解了道金斯的科学观,那接下来的一个问题就是,我们应该怎么做,才能成为一个更有科学精神的人呢?我们应该怎么做,才能真的让科学进入到我们的骨子里呢?

在聊应该怎么做之前,我们先来看看,道金斯反对怎么做。

道金斯在这本书中说,他最不希望科学向着「不粘锅学派」的方向发展。

什么叫不粘锅学派呢?它指的是有一类人,他们倾向于拿身边的小件东西,来为科学研究做辩护。比如他们会说,不要看太空探索花了我们那么多钱,但是对我们人类是有好处的啊。什么好处呢?你看看家家户户用的不粘锅,最关键的材料,就是在研究航天技术的时候发明出来的,所以你看,探索太空对人类是有好处的。

道金斯说,这种辩护就像是说练习小提琴能锻炼手臂肌肉一样,看起来是在辩护,其实是在贬低和消解科学的意义。

另一种科普的倾向,也让道金斯很难接受。

他曾经参加过一个宣讲会,会议的主讲者呼吁,科学家们在宣讲科学时,应该始终把科学研究与普通人联系起来。这个听起来还挺正常的,但是接下来就有点不靠谱了。那位科学家说,宣讲科学时,选择的材料应该都是来自大家的厨房和卫生间,最好是选择做完实验,还能分给大家吃的实验材料。更离谱的是,这个主讲人呼吁,科学家们在进行科普的时候,最好别用「科学」这个词。为什么呢?因为在他看来,这个词带着精英主义的意味,会把普通民众给吓着。

但是在道金斯看来,精英主义并没有那么可怕,盛气凌人的所谓「精英」,和尽心尽力帮助他人提高学识、扩大视野的精英,两者之间存在着天壤之别的差距。人们不会把这两种精英搞混。相比之下,最糟糕的反而是那种精心算计好的故意弱智化的科普,它的背后才充满了优越感和傲慢。

所以你看,道金斯反对的,就是把科普简单化。不论是把科学的意义简单化,还是把科学探索的过程简单化,在道金斯看来都是错的。道金斯认为,科学家在进行科普时,既不必隐瞒科学的难度,也不必矮化科学的价值。大大方方地承认,科学很难,但是科学真的很好,这样反而能吸引更多的人爱上科学。

那道金斯会怎样介绍科学呢?咱们还用刚才那个比喻,把科学探索当作是一场旅行,就像去东京、去希腊、去马尔代夫一样,都是一条旅游路线,如果道金斯要劝你,让你觉得科学这条路线更棒,他会怎么做呢?

他应该会抬手一指,跟你说,你看,这条路上,至少有三处风景你不应该错过,如果错过就会遗憾终身。这三处风景分别在眼前、远处还有更远处。

你稍稍接触一些科普读物,就能看到眼前的这道风景,这道风景叫「灵性」。

听到这,你可能有点迷惑,道金斯是个无神论者啊,怎么拿这么一个玄幻的词语来形容科学呢?这还不是最玄幻的,道金斯还有一个让你大跌眼镜的说法:科学可以滋养我们的灵魂。

当然,这里说的灵魂和神话、传说、鬼故事里的灵魂是有区别的。道金斯将这两种灵魂称为「灵魂1」和「灵魂2」。那种精神可以脱离肉体存在,在世界中随意飘浮的超自然灵魂,道金斯称之为灵魂1。那不是科学能滋养的,反而是科学大力反对的,科学家们已经用无可辩驳的证据说明,根本就不存在那样一种灵魂。

但还有另一种灵魂,它指的是人类天性中的情感部分,是人类的情绪、感觉还有精神世界。道金斯将它称之为灵魂2。他所说的科学能滋养灵魂,滋养的就是灵魂2。

科学家们并不是思考和计算的机器,他们也有充沛的情感。很多科学家,都在科学中找到了一种美感,并且在这种美感的指引下,孜孜不倦地探索科学。

比如爱因斯坦就曾经在公开场合说,他是一个充满宗教感情的无神论者。他自己是属灵的,但是他并不相信任何人格化的神。他敬仰的,是科学揭示的这个世界的真实原理。

道金斯自己也是如此,这种属灵的气质,在他的科学作品中体现得尤其明显。

我想给你读一段文字,这是道金斯另一本著作《解析彩虹》的开头。

「我们都会死,因此都是幸运儿。绝大多数人永不会死,因他们从未出生。那些本有可能取代我的位置但事实上从未见过天日的人,数量多过阿拉伯的沙粒。那些从未出生的魂灵中,定然有超过济慈的诗人、比牛顿更卓越的科学家。DNA组合所允许的人类之数,远远超过曾活过的所有人数。你和我,尽管如此平凡,但仍从这概率低得令人眩晕的命运利齿下逃脱,来到人间。」

道金斯用这样一个开篇,其实是想说明,他作为一名科学家,一名无神论者,为什么他眼中的世界还是会充满浪漫,不像那些宗教人士攻击他时所说的,没有宗教信仰,世界会是冷冰冰的。

不仅如此,道金斯的文字也不是冷冰冰的,他既没有讲解公式,也没有列举数字,而是用一种充满情感的方式,激起你对科学的感情。或者用道金斯的说法,他是在用他的「灵魂2」去碰撞你的「灵魂2」。

这是道金斯在科学之路给你看到的第一道风景。

如果你继续研读科学,你就能接触稍远处的那道风景,这道风景叫「新知」。

前边咱们也聊到了,科学的旅程几乎是无穷无尽的,人类不断往前探索,就不断有新的知识更新我们的认知。

所以对于一个永远抱着好奇心的人来说,科学探索的道路太好玩了,只要一直走下去,就能一直看到不一样的风景。

道金斯就是一个好奇心旺盛的人,他也在努力学习其他学科的知识。那对于道金斯这样一位科学家来说,什么样的科学理论最让他感觉震撼呢?是计算机科学。

而且让道金斯感觉震撼的,不是计算机科学本身的成就,而是人类对于计算机的研究,反而让我们可以更了解自己的生物学机理。换句话说,人类对于计算机的研究,反而让道金斯和更多的生物学家在自己的研究领域里,获得了惊人的突破。

为什么这么说呢?因为计算机科学是建立在数字信号的基础上的,数字信号最大的特点是不连续。和数字信号相对的是模拟信号,模拟信号是连续的。计算机让人们的观念从模拟信号走向数字信号,而不连续的数字信号反而更接近生物学的真实情况。

这么说似乎有些抽象,道金斯做了个比喻。你可以想象一下古代的烽火台,一旦发现外敌入侵,烽火台上的士兵就点燃篝火,其他的烽火台一看,也点燃自己的篝火,这个消息就能传播开来。

可是这样的话,只能传递一个信息,那就是「敌人来了」。咱们能不能利用烽火台传递更多信息呢?比如,烽火台能不能表示出来到底来了多少敌人?

一种思路是让烽火的大小和敌军的规模成正比,来得人越多,烽火台上的篝火就越大。这种方式就是模拟信号。可是这样的方式实现起来不太现实,烽火台一个个传递下去,会一层层积累误差,等到传到京城,京城的人根本不知道来了多少敌人。

另一种思路,让士兵们找个黑屏风,挡住篝火再让开,再挡住篝火再让开。这样,隔壁烽火台看到的,就是一闪一闪的信号,这样只要事先约定好,比如闪八次代表来了八百人,这样层层传递出去,信号的准确性就会大大提升。这种就是数字信号。

其实模拟信号和数字信号的观念早就有,但是一直到计算机大范围普及,人们才开始充分认识到数字信号的优越性。生物学家发现我们的神经信号和遗传基因也是数字信号。神经传递信号是,就像是一闪一闪的烽火台,用闪光次数传递信息。而我们的DNA更像是一串串数字化的编码。

其实在 19 世纪,已经有生物学家开始有这样的猜想,但是因为当时的观念限制,主流的生物学家并没有接纳这样的猜想。20 世纪计算机的普及,让人们接纳了数字信号的观念,同时推动了生物学领域的观念革新。这就是为什么,计算机领域的新知反而能让生物学家道金斯感到如此震撼。

科学之路上更远处的那道风景,叫「大用途」。

你可能感觉疑惑,说到这么后边,才开始聊科学对人类有什么用。道金斯自己也说,把科学知识的实践作用放到最后讨论,确实有点奇怪,但是这就是他对待科学时自己的排序,先是浪漫和灵性,再是丰富知识和智力,最后才是解决实际问题。

而且,他在讲科学对人类有什么用的时候,没有讲眼前的事情,比如医疗的进步、互联网的发达。他的选择,是带领我们一起去开一个脑洞。

我们都知道,恐龙的灭绝是因为小行星撞击地球,大概 6600 万年前,一颗巨大的陨石击中了地球,今天的科学家推测,撞击的力量相当于数十亿颗原子弹一起爆炸。这次撞击使得全球气候产生了巨大的变化,引发了数十年之久的「核冬天」,最终导致恐龙的灭绝。

而道金斯开的脑洞是,如果当时的恐龙能重新来一遍,并且它们已经进化出了高度的智能,有了工程师,有了数学家,它们会做什么?

道金斯估计,智能恐龙首先做的,就是建立一台望远镜,开始侦测宇宙中飞向地球的物体。他们只要观察月球上陨石坑,它们就能知道,小行星撞向地球的频率是什么样的。

但是在地球上因为受大气层的影响,很多小行星是很难观测到的。 所以,恐龙们很有可能向太空发射红外望远镜,保证自己可以更精确地观测小行星。

那如果红外望远镜真的观测到一颗危险的小行星,恐龙科学家经过计算,发现这颗小行星最终会撞到地球,它们该怎么做呢?最好的办法是,改变小行星的运行轨道,让小行星的速度快一点或者慢一点,就能和地球擦身而过。

而且更令人惊讶的是,真的是只需要改变一点点。具体多少呢?只需要让小行星的时速加快或者减慢 40 米,就能让它撞不到地球上。

如果真的能这样,恐龙们就可以在地球上,继续幸福地生活 6600 万年了。

刚才咱们说的这些,不仅仅是脑洞,而是人类真正在做的事情。当丰富的想象力、不断扩张的知识,还有科学的思维方式结合起来的时候,人类能做的事情真的是让我们自己都惊讶。

道金斯在这本书中感慨,除了科学家之外,还有谁能准确预测10万年之后将发生的世界大灾难,并且从今天就开始制订完善计划来应对它呢?

灵性、新知、大用途,这在道金斯看来,是科学探索道路上最不能错过的风景。如果一个人能从这三个角度亲近科学并且找到乐趣,那么他就能成为更有科学精神的人。

到这里,这本《科学的价值》其中精华的部分,我就为你解读完了。

最后,我还想说一点自己的感受。

在这本书的一篇文章中,道金斯骄傲地说,20 世纪是科学的黄金世纪,我们可以用各种科学上的里程碑为 20 世纪命名:20 世纪是相对论的时代,是量子理论的时代,是分子生物学的时代,是电子计算机的时代,是哈勃望远镜的时代,是控制论的时代,是人类登上月球的时代。

这一段排比看得我既骄傲又焦虑。骄傲自不必解释,之所以焦虑,是因为 20 世纪人类的精神,其实并没有那么翻天覆地的进步。

有一位作家曾经写过这样的文字:「我们走得太快了,灵魂跟不上来,需要停下来,等一等灵魂。」这句话用在我们和科学的关系上,也十分贴切,科学走得太快,我们的灵魂却跟不上来。

不过如果让科学的发展慢下来,未必是人类之福。好在,道金斯给我们指出了另一条路,那就是把科学融进骨子里,这样我们的灵魂可以快马加鞭,追赶上科学的脚步。

撰稿、讲述:陈章鱼 脑图:刘艳导图工坊

划重点

- 在道金斯看来,科学是一种信仰。不过科学家信仰的,并不是一些固定的事实,而是一套评判事实的标准。

2.科学探索也许没有终点,也许人类永远不能找到那个终极真理,但是我们回头看会发现,我们在这条路上向前一步,就变得更正确一些。

3.灵性、新知、大用途,这在道金斯看来,是科学探索道路上最不能错过的风景。如果一个人能从这三个角度亲近科学并且找到乐趣,那么他就能成为更有科学精神的人。