《生命的法则》 田正庚解读

《生命的法则》|田正庚解读

关于作者

本书作者是美国生物学家肖恩·卡罗尔。他是当今生物学界的顶级大家,美国国家科学院和艺术与科学院的院士,威斯康星大学分子生物学和遗传学教授,同时也是世界上最著名的自然科普作家之一。

关于本书

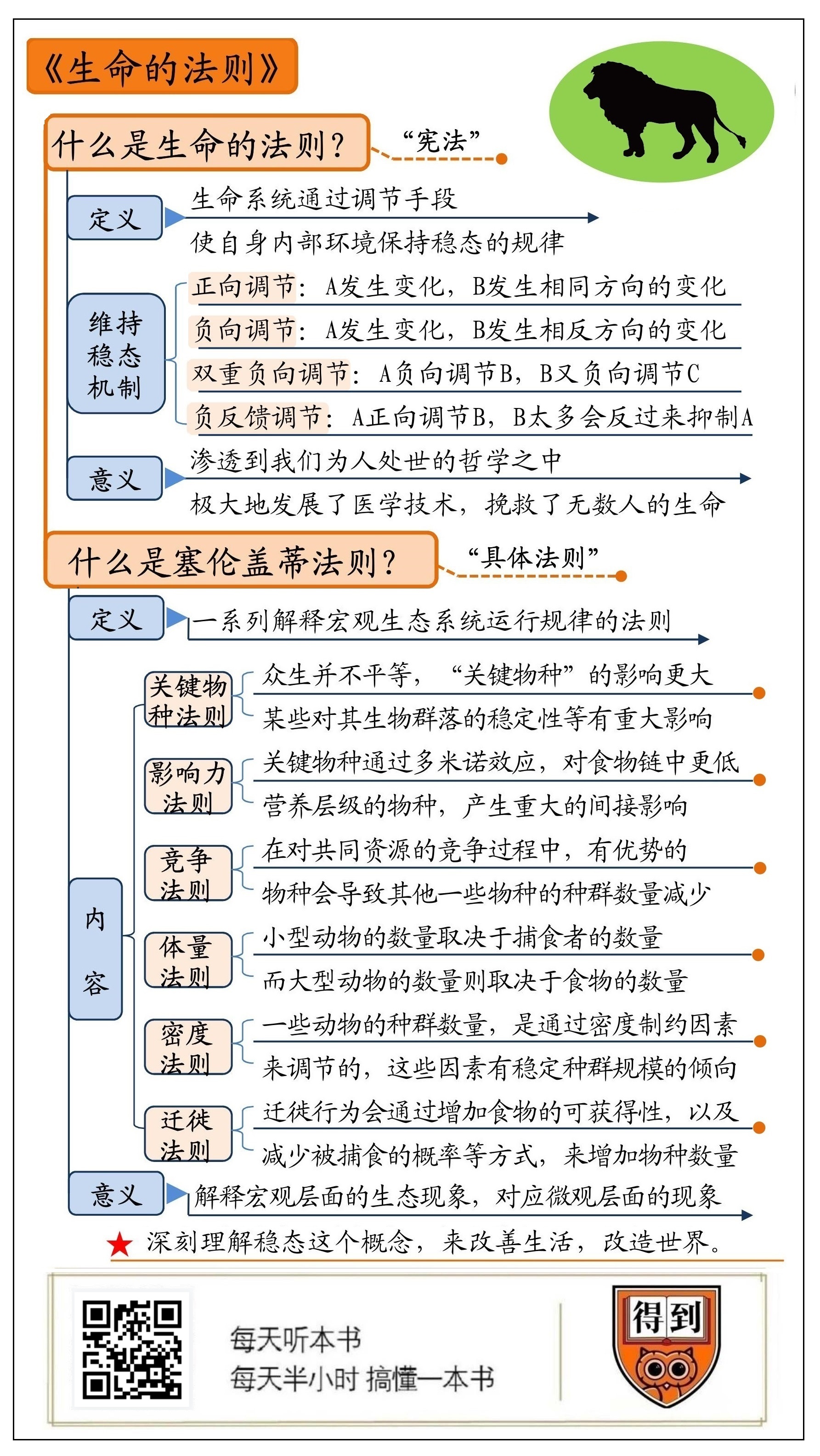

一次游历非洲草原的经历,让本书作者产生了对不同层级生命系统一般规律的深刻认识。卡罗尔发现,微观和宏观生命系统之间的区别其实只是表面上的,它们的本质规律是相同的,所以由此为灵感写下了这本书,同时总结出了适用于地球上任何生态系统的法则——“塞伦盖蒂法则”。本书告诉我们,在复杂的生命现象背后,规律其实非常简单,只有两个字——“稳态”。

核心内容

所有生命系统,都有一种让自己内部环境保持稳定的趋势,可以说,一个内部环境稳定的生命系统就是一个健康的生命系统,如果稳定被破坏,那这个生命系统就会出现各种各样的毛病,甚至走向崩溃。塞伦盖蒂法则一共有六条:关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。它们通过不同途径,各自反映出生态系统维持稳态的机制,向我们展示了自然运行普遍而又朴素的基本原理。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书名字叫做《生命的法则》。

这是一本在自然科学领域的重磅书,作者把万事万物的运转规律聚焦在一个草原上,带你重新理解生命。

我们都知道,万事万物的运行发展都要遵循一定的法则。比如,物体的运动要受到物理法则的制约,化学反应的进行要受到化学法则的制约,我们身处社会之中的一言一行,也要受到各种社会法则的制约。可以说,世间处处有法则,那在生物学领域里是不是也是如此,有一套通行的法则呢?

有,而且正是这本书的书名和讨论的主题,也就是“生命的法则”。一听到“生命的法则”这个词,你可能觉得有点儿玄学的意味在里面,毕竟“生命”这个词的名头实在是太大了。

确实,要想提炼出生命的法则很难。为什么这么说?因为生命足够复杂,物理和化学实验,科学家们可以在实验室里就能设计,通过控制某个变量来验证某种假说,原因和结果很容易建立起联系。但生命现象要复杂的多,就算是一个小小的细胞,里面的分子种类和数量就是天文数字,想通过实验和观察总结出来生命的法则难于上青天啊。

但这本书告诉我们。生命的法则也可以很简单,其实就是一个关键词——“稳态”,稳定的稳,态度的态,所有的生命活动都要建立在稳态的基础之上。了解这一点很重要,我们可以通过对稳态这个概念的理解,来改善自己的生活,改造我们的世界。

这本书的作者肖恩·卡罗尔,当今生物学界的顶级大家,他是美国国家科学院和艺术与科学院的院士,威斯康星大学分子生物学和遗传学教授,同时也是世界上最著名的自然科普作家之一,是为我们介绍生命法则的不二人选。在这本书里,卡罗尔把对生命法则的认识,上升到了整个生物学界的高度。

为什么卡罗尔能做到这一点?其实他的主要研究领域是分子生物学和遗传学,比较偏微观,但他一次在非洲大草原的经历,让他产生了对不同层级生命系统更深刻的认识。他发现,其实微观和宏观生命系统之间的区别只是表面上的,它们的本质规律是相同的,所以才写下了这本书,同时总结出了适用于地球上任何生态系统的法则——“塞伦盖蒂法则”,这个名词你可能没听过,别急,先记住它,待会我会为你解释。接下来,我就通过两个问题,来为你讲解这本书的内容:

第一,什么是生命的法则?

第二,什么是塞伦盖蒂法则,它有什么意义?

我们先来看第一个问题,什么是生命的法则?

生命系统分为不同等级,最低等级的生命系统是细胞,越往上就越复杂,依次是组织、器官、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。不同等级的生命系统给我们的印象往往完全不同,比如乍一看,非洲大草原上成群的斑马和我们人类体内的细胞没有任何关系。但作者认为,世间所有生命系统不论体型大小,都受到一条相同法则的制约,也就是“生命的法则”,具体说就是:所有这些生命系统,都有这么一种趋势,那就是让自己的内部环境保持稳定,不要变得太极端。我们可以这么理解,一个内部环境稳定的生命系统就是健康的生命系统,如果稳定被破坏,那这个生命系统就会出现各种各样的毛病,甚至走向崩溃。

这里的关键词是“稳定”或者说“稳态”。什么意思呢,给你举个例子。比如正常状态下,人血液的酸碱度是恒定的,ph值稳定在7.4左右,这个7.4的ph值就是稳态。如果降低到6.95,人就会昏迷甚至死亡,如果上升到7.7,人就会抽搐和癫痫。我们平时健健康康的,既不昏迷也不抽搐,就是因为人体依靠着神经系统和内分泌系统自动进行的各种反应,在想方设法地维持血液稳定的ph值。再比如,我们体内生活着很多大肠杆菌,这种细菌很小,一千万亿个加起来才重一公斤,它通过分裂来增殖,平均二十分钟分裂一次,你可能很难想象,如果真的放任一个大肠杆菌自由地分裂增殖,不考虑死亡的话,只需要两天时间,它的后代的总重量就会超过地球。不过显然,我们今天没有生活在一个大肠杆菌星球上,这是因为自然环境在维持着稳态,不会让任何一种生物的数量太多或太少。大肠杆菌会受到这种稳态趋势的限制,大象和鲸鱼也是如此。

你看,各个层次的生命系统,不管是生物体体内的微观层面,生物个体的中观层面还是地球生态这种宏观层面,它们的运转都要遵循生命的法则,离不开稳态的调节。这本书的一个特点就在于,它没有把眼光只放在某一个特定层面的生命系统上,而是总结出了一条适用于各个层面生态系统的法则,找到了它们共同的逻辑,这样就能让我们对生物学整个学科,有一个更全面的把握。

如果我们把眼光放得更广阔一些,会发现更深一层的普适规律。其实自然界中这种维持不多不少、不高不低稳态的趋势,和社会科学中的很多哲学思辨非常相似。比如道家经典《道德经》里所说的:“天之道,损有余而补不足”,说的意思就是,自然界的规律就是去除掉多余的,弥补不足的,这不就是对自然界稳态规律的另一种描述嘛。你看,如果我们抽象掉事物的表面现象,往往能发现不同事物背后的逻辑规律惊人地一致,不管是自然的还是人文的。从这个角度来思考,生物学领域里不同层次的生命系统都受到相同生命法则的制约,实在是一件再正常不过的事儿了。

话说回来,生命法则的核心是稳态,那生命系统平时是怎么来维持稳态的呢?作者把维持稳态的机制总结成了四种调节方式,分别是正向调节、负向调节、双重负向调节和负反馈调节,咱来一个一个说。

正向调节说的是一个参数A发生变化,会让另一个参数B发生相同方向的变化。怎么理解呢,打个比方,就好比草原上草的数量多了,就会促使羊的数量变多,在这里草对羊就是正向调节。负向调节就好理解了,就是调节的方向反过来,比如狼的数量多了会导致羊的数量减少。

双重负向调节说的是参数A负向调节B,B又负向调节C,就好比狼的数量多了,羊就减少,羊少了就会进一步促进让草变多,狼对草就是双重负向调节。

最后一种调节方式是负反馈调节,A正向调节B,B太多之后会反过来抑制A,这也好理解,就像草原上草让羊的数量变多,但羊要是变得太多了,就会反过来把草吃光,羊对草就是负反馈调节。

听起来可能有点绕啊,但其实这里主要想跟你说明的是,这四种调节方式,时时刻刻地维持着所有生命系统的稳态,不光是羊和草,小到人体内的各种细胞和分子,大到地球生物圈,也都是通过这四种调节方式来维持稳态的。在大多数情况下,这种稳态维持机制可以运转良好,但如果遇到特殊情况、稳态被破坏,那就会出现各种问题。比如人体的稳态要是被破坏了,人就可能生病甚至死亡。那该怎么办呢,解决方案也特别简单——恢复稳态就行。

其实很早就有人认识到了这一点,而且把这种认识应用到了医学领域,也因此挽救了无数人的生命。比如美国生理学家沃尔特·坎农,他在一战战场上救治伤员时发现,休克病人血液中的碳酸根离子浓度比正常人低,这就表明病人的血液比理论值偏酸性,而且血液越是偏酸性,血压就会越低,休克症状就越严重。在坎农以前,人们没法治疗严重休克,病人的血压一旦降低到五六十毫米汞柱,那基本上就没得救了。但坎农发现了一种有效方法,非常简单,休克病人血液里碳酸根浓度既然偏低,那就给病人直接注射碳酸钠,碳酸钠呈碱性,能提高血液的ph值,坎农通过这种方法,强行恢复病人体内的正常稳态,效果出奇得好。之后没多久,这种处理方法就成了医学界的标准,挽救了无数休克病人的生命。而这,只是运用稳态思想治疗人类疾病的一个小例子而已。

好,我们来总结一下这部分内容。生命法则的核心概念是“稳态”,它适用于各层次的生命系统,它告诉我们,所有生命系统都会通过四种调节方式,让其内部环境保持稳定。疾病来源于稳态被破坏,所以最根本的治疗原则就是恢复被破坏了的稳态。人们对人体稳态的深刻理解,极大地促进了现代医学的发展。

可以说,在微观层面上,人们用生命的法则作为指导,解决了一个又一个难题。但另一方面,人们在宏观层面上,常常忽视生态系统的稳态对自身的重要性。作者提示我们,应该跳出自己的狭小世界,全面了解更广阔天地中的宏观法则。

好,以上就是第一部分,我们讨论了什么是生命的法则。如果打个比方,生命的法则就像宪法,是规定所有生命活动的根本大法,但在这个根本大法之下,还有很多更加具体的法则,可以用来更精确地描述特定层面的生命现象。

目前,人们对生命法则的认识和运用主要集中在微观层面,尤其是医学领域,宏观层面的研究和应用要少得多。为了弥补这一空白,作者总结出了一系列解释宏观生态系统运行规律的法则——塞伦盖蒂法则,这也是本书最具原创性的部分。那么接下来,我就为你回答本期音频提出的第二个问题,什么是塞伦盖蒂法则,它有什么意义?

其实塞伦盖蒂这个名字,来自于非洲坦桑尼亚和肯尼亚交界处的塞伦盖蒂大草原。本书作者卡罗尔本来是一名分子生物学家,但一次在塞伦盖蒂大草原的旅游经历震撼了他,给了他发现生态系统运行规律的灵感,而这本书也正是这个灵感的最终产物。为了纪念这一点,卡罗尔把这一系列的六条法则,命名为塞伦盖蒂法则。

当然,这不是说它只适用于塞伦盖蒂草原,实际上,它适用于全球任何一个生态系统,一共有六条,分别是关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。

我们先来说前两条,关键物种法则和影响力法则。关键物种法则说的是:众生并不平等,“关键物种”的影响更大,某些物种对生物群落的稳定性和多样性具有重大影响。影响力法则说的是:关键物种通过多米诺效应,就像多米诺骨牌一样,会一层一层地对食物链中更低营养层级的物种,产生重大的间接影响。

为了帮你理解这两条法则的实际含义,我们来一起思考一个问题:一种生物的数量到底是由谁来决定的?原来的生态学家们一直认为,一种生物的数量,一般是由食物链中更低层级的生物决定的。在这里,食物链层级的高低取决于捕食关系,捕食者是高层级,被捕食者就要低一级,比如狼就是高层级,羊就是低层级。低层级生物的数量可以决定高层级生物的数量,这种观点特别符合我们的直觉,就像有多少羊就能养活多少狼一样。但仔细一想,好像也不是那回事儿,比如草原上的狼一般不会把所有的羊都吃完,羊没有被吃完,狼的数量就被稳定住了。这就表明,在这里高层级生物的数量不是由低层级生物决定的。

那到底是什么因素决定的呢?美国生物学家罗伯特·潘恩曾经做过一个实验,他找了海边一块没有人类活动痕迹的礁石。这块礁石上有个微型生态系统,上面有海星、蜗牛、蚌类、藤壶和海藻等海洋生物,其中海星和蜗牛是这片礁石上的捕食者,藤壶、蚌类等生物都是它的美食,而蚌类和藤壶又以海藻为食。

潘恩的研究方法是移除观察法,很简单,就是把礁石上的海星撬起来扔到海里,移除这种捕食者,看看接下来会发生什么。实验结果出人意料,在移除捕食者后不到一年的时间里,被捕食者们并没有过地更好,反而大量消失,这片礁石上的种群丰度从15种降到了8种;实验进行5年之后,礁石上的所有空间都被蚌类占据,其他生物全部消失。也就是说,原来在这片礁石上,海星不是大多数生物的压迫者,反而是拯救者,它通过控制蚌类的数量,维持了整个系统的平衡。这个实验证明了,捕食者在食物网中可以自上而下地调节其他物种的数量。值得注意的是,蜗牛也是捕食者,但蜗牛的存在不能抑制蚌类的扩张,只有海星才能。

这个实验引出了塞伦盖蒂法则中的关键物种法则,即:众生并不平等,“关键物种”的影响更大,某些物种对其生物群落的稳定性和多样性具有重大影响。在潘恩的实验里,海星是维持群落稳定的关键物种,蜗牛就不是,海星通过捕食蚌类,维持了礁石上物种的多样性。

同样,这个实验还能引出影响力法则,即:关键物种通过多米诺效应,对食物链中低营养层级的物种产生重大间接影响。在礁石上,原本生活着好几种海藻,存在着海星捕食蚌类,蚌类捕食海藻的食物链。但移除海星之后,蚌类过度繁衍,海藻就被蚌类吃光了。在这里,关键物种海星虽然和海藻没有直接的捕食关系,但就像一片多米诺骨牌可以影响到后面所有的牌一样,海星通过多米诺效应,间接地影响了食物链中更低一层的海藻的数量,这种影响虽然是间接的,但也很重要。

接下来,我再用一个例子,来为你介绍其余四条塞伦盖蒂法则:竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。

几个规则的具体定义,我们先按下不表,让我们把目光放到塞伦盖蒂大草原上。

这片草原面积达到了2.6万平方公里,是世界上仅有的几个能养育大量大型动物的乐土。今天的塞伦盖蒂草原上,仍然生活着我们熟悉的长颈鹿、狮子、水牛和角马等动物,其中角马值得说一下,它的名字里虽然有马,但其实不是马,它的另一个名字叫做牛羚,实际上它是牛的亲戚。我们就从角马和水牛开始说起。

科学家们一直密切关注着塞伦盖蒂草原的生物数量,在历史统计的过程中他们发现,从1961年开始,随着牛瘟病毒的逐渐消失,角马和水牛的死亡率大幅下降,随之而来的,是它们数量的突然暴增。水牛在1961年只有1.6万头,4年后就增长到了3.7万头,11年后则超过了5.8万头;角马的增长更明显,从1961年的20多万头,增长到12年后的77万头,到了16年后达到了140万头。角马和水牛数量的迅速增长,也影响到了其他很多种生物。

你看,它们吃草,所以塞伦盖蒂草原的草量大幅减少,原来的草可以长到50-70厘米,之后就只能长到10厘米了,更矮的草让阳光和养分能惠及其他种类的草本植物,这些植物催生了更多种类的蝴蝶群落;同时,以草为生的蚂蚱数量锐减,种类从40多种降到了10多种;汤氏瞪羚和角马的食性相似,所以在竞争之下数量也大幅降低,从1973年的60万只降到了1977年的30多万只。

好,这里要引出我们提到的竞争法则,竞争法则说的是什么呢?在对共同资源的竞争过程中,有优势的物种会导致其他一些物种的种群数量减少。在这个案例里面,角马就是优势物种,它的种群数量多了,就带来了更大的竞争压力,最终导致小到蚂蚱、大到汤氏瞪羚很多物种数量的减少。

这时候有的朋友可能会问了,角马和水牛的数量增加的这么快,那到底有没有个头啊?再说远点,同样生活在塞伦盖蒂草原上的其他动物,比如斑马、河马、大象的数量都受哪些因素的影响呢?这个问题的答案,其实就在体量法则和密度法则中。

我们都知道,大草原上最顶级的食肉动物就是狮子,不过面对重达好几吨的河马、犀牛和大象,就算是狮群也不敢轻举妄动。研究者们发现,在草原上成年动物的体量和它被捕食的概率之间有着强烈的相关性,其中150公斤是一条明显的分界线。体重小于150公斤的物种,数量基本被捕食者控制,而150公斤以上的大型动物就很少受捕食者的影响。比如像体重18公斤的侏羚和120公斤的转角牛羚,大多都命丧捕食者之口。但对于大型动物来说,比如水牛,它们就很难被食肉动物捕食。至于长颈鹿、犀牛、河马和大象这些巨型动物,成年后被捕食的概率基本为0。

在这里,体量法则能解释这种现象:动物的个头大小决定了它们的种群数量在食物网中被调节的机制,小型动物受捕食者自上而下的调节,大型动物受食物供应自下而上的调节。也就是说,小型动物的数量取决于捕食者的数量,而大型动物的数量则取决于食物的数量。

体量法则说的是某个物种受到其他物种的影响情况,同时,一个物种自身的密度也会对自身的数量产生影响。比如像角马这种数量特别庞大的生物,就会进行自我调节。研究者们通过分析角马的种群密度和增长率之间的关系发现,种群密度小的时候,增长率比较高,反之当种群密度大的时候,增长率会变低,最终导致负增长率。里面的原因很多,比如群众竞争变得更激烈,传染病更频发等等。也就是说,种群数量的增长率会受到自身种群密度的制约。这实际上就是密度法则,即:一些动物的种群数量,是通过密度制约因素来调节的,这些因素有稳定种群规模的倾向。

我们刚才说了角马和水牛的增长数据,其中提到在快速增长之后,角马达到了77万头,而水牛只有大约6万头,二者的数量相差了十几倍。那这里面有什么特殊原因吗?答案其实很简单,一个原因是水牛的体积更大,但更重要的原因是,水牛没有角马的那种迁徙行为。迁徙本质上是逐水草而居,可以解决食物短缺的问题,而且因为捕食者要哺育幼崽,往往无法迁徙,所以迁徙还可以给角马带来安全保障。这就是最后一条塞伦盖蒂法则——迁徙法则,即:迁徙行为会通过增加食物的可获得性,以及减少被捕食的概率等方式,来增加物种数量。

好,作者总结的六条塞伦盖蒂法则咱们就说完了。塞伦盖蒂法则没有地域局限性,在所有地方、所有生态系统中都适用。很多现象都能通过塞伦盖蒂法则得到解释,比如1976年,印尼发生了一次严重的虫灾,始作俑者是一种叫做褐飞虱的小昆虫,当年褐飞虱疯狂繁衍,总共破坏了超过40万公顷的良田,重灾区每株水稻上的褐飞虱数量平均超过500只。那到底是什么原因导致了这次虫灾呢?有了害虫,人们的一般思维是用杀虫剂,但作者说,杀虫剂反而是虫灾爆发的罪魁祸首。因为小昆虫很容易进化出耐药性,而它们的天敌却会因捕食有毒的昆虫而死去。塞伦盖蒂的体量法则指出,小型动物的数量受捕食者自上而下的调节。所以控制褐飞虱数量的因素不是别的,是它们天敌的数量,而一旦它们的天敌灭亡,褐飞虱的数量就会失控。

如果我们把塞伦盖蒂法则的基本原理,和微观层面的现象相联系,就会发现它们在逻辑上其实也是一致的。你看,褐飞虱数量的疯狂增长,其实就像是生态系统中的“癌症”,和人体内的癌症逻辑几乎一模一样,癌症的原因是人体内细胞的增殖失去控制,自然界的癌症则是生物的增殖失去控制。

不过,凡事都有两面性。自然界中潜在的“癌症因子”有时会导致生态灾难,而有时则是生命的希望。比如在受到人类的保护之后,19世纪末仅剩下20头的北美北象海豹,如今数量已超过20万头;西澳大利亚座头鲸在50年的时间里,从不到300头恢复到了2.6万多头。位于莫桑比克的戈龙戈萨国家公园,因盗猎和内战,其中几种大型哺乳动物的总数,在2000年只剩下不到1000头,而在人们科学规划和努力恢复下,2014年则超过了4万头。这些希望的数字告诉我们,大自然恢复稳态的决心有多强、能力有多大。

要想恢复自然界生态系统的健康,很多时候其实只需要人们做好一个开头,剩下的事情大自然会为我们完成,这也正是生命法则在宏观生态系统层面给我们的启示。

好,本期音频我们回答了两个问题。

第一个问题是:什么是生命的法则?

在作者眼里,就是生命系统通过调节手段,来使自身内部环境保持稳态的规律,在这里,稳态是生命系统正常运行的核心。而对稳态的理解,其实也早已渗透到我们为人处世的哲学之中,从这个角度来看,不同学科之间也是底层相通的。人们通过对稳态的理解,极大地发展了医学技术,挽救了无数人的生命,但人类对宏观层面稳态的认识和应用要少得多。

第二个问题:什么是塞伦盖蒂法则,它有什么意义?

塞伦盖蒂法则是作者总结出的,可以解释任一特定区域生物数量的普遍法则,它研究生物之间的相互作用。具体有六条:关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。这些法则不仅能解释宏观层面的生态现象,也能相应地对应微观层面的现象。塞伦盖蒂法则因一片草原而得名,但它非常深刻,可以应用到各个生态系统之中,因为不同生命系统背后的逻辑,本质上都是一样的。

得到课程《吴伯凡·认知方法论》的主理人吴伯凡老师,也曾经大力推荐过这本《生命的法则》。吴伯凡认为,这本书的书名其实也可以译成“天道”,因为这本书其实就是从自然科学的角度,来解释大自然背后一以贯之的“天道”。“天道”,对应的其实就是《道德经》里的那句“天之道,损有余而补不足”。万事万物都遵循“天道”,表现在生物学领域就是“生命的法则”,表现在其他领域也有很多体现。比如巴菲特曾说过,他的投资秘诀就是“别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪”。这其实体现的也是一种“天道”的智慧:别人贪婪往往是因为市场一片大好,而一切事物到达顶峰之后必然会下降,这叫“损有余”,所以要在别人贪婪时感到恐惧;别人恐惧往往是因为市场萧条,可是自然规律是“补不足”,所以恐惧的背后就是商机,聪明人要学会在这时候贪婪。所以你看,不管是生命的法则还是经商的智慧,背后的逻辑都是如此的相似。可谓世间大道,殊途同归。

撰稿:田牧歌 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

在作者眼里,就是生命系统通过调节手段,来使自身内部环境保持稳态的规律,在这里,稳态是生命系统正常运行的核心。

-

塞伦盖蒂法则是作者总结出的,可以解释任一特定区域生物数量的普遍法则,它研究生物之间的相互作用。具体有六条:关键物种法则、影响力法则、竞争法则、体量法则、密度法则和迁徙法则。