《生命》 傅渥成解读

《生命》| 傅渥成解读

关于作者

1981年,约翰·布罗克曼成立了一个叫“现实俱乐部”的组织,这个组织后来发展成了著名的 Edge 社区。这个社区巨星云集,成员中有许多都是最顶级的科学家和思想家。每年,创始人约翰·布罗克曼都会召集社区成员就某一个专门的问题展开深入的讨论,让这些世界顶尖的科学家们发生思想的碰撞和交锋。在这本书中,世界顶尖的科学家们对生命问题展现了他们的深邃思考,参与讨论的科学家就包括进化生物学家理查德·道金斯;大物理学家、数学家弗里曼·戴森;“人造生命之父”克雷格·文特尔;社会生物学学科的创始人爱德华·威尔逊;理论生物学家斯图亚特·考夫曼等等。

关于本书

“生命”是一个我们每个人都非常熟悉的事物,但它又是一个难以简单定义的概念。当我们思考“生命”的定义时,我们并不是为了要找到一个客观标准,而是希望找到某些能启发我们思考的新角度。来自 Edge 社区的这些著名的科学家们都奋战在科学的最前沿,也都对生命、进化和环境的诸多问题有着深邃的洞见。

我们不但可以从他们身上学到生命科学的最新突破,了解那些最先进的生物科技的进展情况以及应用前景,更重要的是,我们都可以从科学家们的讨论中发现我们自己思维中的盲点,同时吸取那些新颖的观点。

核心内容

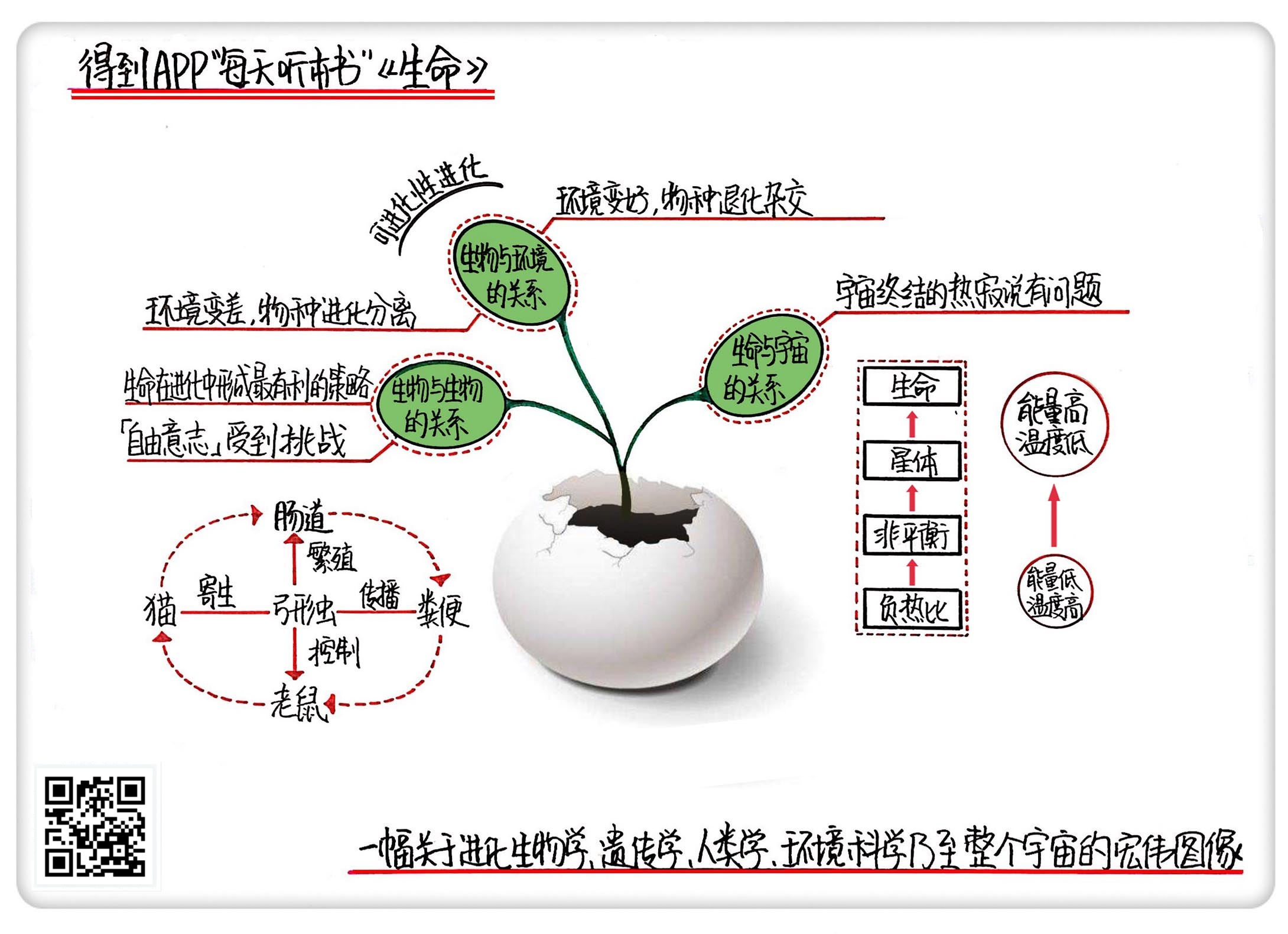

这本书中有许多新颖的观点和认识。我们把这些观点进行再整合,最后总结成三个看待问题的角度。

第一,我们将从生物个体的视角中走出来,首先通过弓形虫的例子,我们以寄生物与寄主之间的复杂关系为例,介绍了生物与生物之间的复杂关系。生命其实无所谓“高等”和“低等”,所有的生命都在进化中形成了最有利于自己的策略。

第二,接下来,通过鸟喙的例子,我们重新思考了关于生物的进化与环境之间的复杂关系。在特定的环境下,进化的确导致了物种的形成和分隔,但在不同的物种间,仍然存在着广泛的杂交繁殖。这种杂交保证了生物不但能适应一种特定的环境,而且可以适应处在变动之中的环境。

第三,最后我们走上更宏观的视角,把眼光放到整个宇宙当中,讨论一个经典的观点:“热寂说”,通过这个观点来探讨宇宙和生命之间的关系。

这三种视角就像是在不断攀登一层一层的阶梯。这些观点汇集在一起,向我们展示了一幅关于进化生物学、遗传学、人类学、环境科学乃至整个宇宙的宏伟图像。

你好,欢迎来到每天听本书,本期为你解读的这本书,书名很大,叫《生命》,副标题是“进化生物学、遗传学、人类学和环境科学的黎明”,这本书的中文版大约40万字,我会花大约20分钟左右的时间为你解读书中三个有关「生命」的科学概念,希望这些概念可以加深你对生命、进化和环境相关问题的思考和认识。

接下来,我会对这本书中的重要观点进行梳理。那么该怎么入手读这样一本有许多观点的书呢?我们可以把这些观点进行再整合,最后总结成三个看待问题的角度。

首先通过对一种寄生虫的讨论,来探讨生命与生命之间的相互影响; 接下来,我们会通过讨论鸟类的尖嘴,来看生物的进化和环境的变化,二者之间的关系; 最后我们把眼光放到整个宇宙当中,讨论一个经典的观点:“热寂说”,通过这个观点来探讨宇宙和生命之间的关系。

这三个例子就像是在不断攀登一层一层的阶梯,我们从生物个体的视角中走出来,首先思考生物与生物之间复杂的互动关系;然后讨论生物与它所处的环境之间的关系;最后我们走上更宏观的视角,我们来考虑生物与宇宙之间的关系。

好,我们首先来看第一个例子——弓形虫,“弓”是弓箭的弓。弓形虫是一种很常见的寄生虫,我们想通过这个寄生虫的例子来重新理解生物与其它生物之间的关系。

说到生物之间的关系,我们最熟悉的可能是“食物链”的概念,大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米……但是在这种“捕食关系”以外,生物之间还有许多种不同的互动关系,比如“寄生关系”就是另一种生物与生物之间常见的关系。寄生虫作为一种生命,它也需要进行繁衍。在基因延续的过程中,寄生虫同样会遵循进化的法则。

弓形虫就是一种寄生在细胞里面的寄生虫,它的携带者可以是各种恒温动物。当一个人或是其它动物吃了被弓形虫的虫卵污染的食物时,弓形虫就有可能会感染他们的身体。这个感染的过程通常是几乎没有症状的,也可能只是会感觉疲倦或者轻微的发烧。

对于普通的成人来说,弓形虫的危害可能并不大,但弓形虫可以经由怀孕的母亲进入到胎儿的体内,一旦弓形虫进入到胎儿的神经系统,就有可能对胎儿的健康造成较大的危害。我们常常听医生会劝告孕妇们不要继续养猫,这主要是因为弓形虫只有在猫科动物的肠道内才会形成有传染性的卵囊,所以感染的风险极高。

说到这儿为止,我们其实都还是站在人类的视角在看问题。但是在这本书里,斯坦福医学院的神经科学和神经外科教授罗伯特·萨波尔斯基就带领我们设身处地地从弓形虫的角度出发来思考有关的问题。因为弓形虫只有在猫的肠道内才能最有效地繁殖,所以弓形虫希望能获得从猫的肠道被排出之后,重新回到猫的肠道的机会,这样就可以提高它自己后代的存活率。当然,如果猫会互相交换着吃对方的排泄物的话那弓形虫就很简单地回到猫的肠道了,不过喵星人显然不会做这么恶心的事情。

考虑到这儿,我们马上就会意识到,老鼠等啮齿动物倒是的确常常会吃掉猫的排泄物,所以老鼠在不知不觉中成为了一种帮助弓形虫传播的中介。那么,弓形虫希望自己能够更快地找到新的繁殖场所,它们尝试的一种进化策略就是尽可能地控制动物们的行为,让猫有更大的机会去吃掉老鼠。不过,让猫更容易吃掉老鼠这可不是一件容易的事情,在实验室里,如果在笼子的一个角落里放上一些猫尿,小鼠就会自己跑到另一边去。这是因为猫尿里包含了猫的信息素,老鼠一旦闻到猫的信息素,就会感觉到恐惧。

那么弓形虫到底该怎么做呢?我们在实验中发现,实验鼠感染了弓形虫之后,就不会对猫的气味感到恐惧,反而会被吸引。这时老鼠会变得兴奋甚至“毫无畏惧”,大胆凑过去检查猫的气味,这种行为对老鼠来说是致命的,但这使得老鼠被猫吃掉的几率增加了,从而让弓形虫幸运地找到了新的宿主。

弓形虫不仅可以让老鼠变得这么“勇敢”,还能让人也产生变化。萨波尔斯基介绍到了一些神经心理学测试的结果,两个独立的研究团队都报告称,相比起健康的人,弓形虫感染者死于因超速而导致的车祸的可能性提高了三到四倍。那么,为什么弓形虫会让生物趋向于冒险呢?近年来的生命科学进展告诉我们,在弓形虫的基因组中有一种哺乳动物的基因,这种基因所编码的一种酶可以用于合成多巴胺。也就是说,弓形虫通过掌管老鼠大脑中的化学物质,最终控制了老鼠的行为。

弓形虫的例子向我们展示了进化的巨大威力。我们在这里说的“进化”可不只是生物从“低等”到“高等”的转变过程,而是指生物对环境的适应变得越来越强。弓形虫看起来是某种“低等”的原生生物,而老鼠、猫和人类各个看起来都是“高等”的哺乳动物,但生物在进化的过程中却是“八仙过海,各显神通”,为了基因的延续找到了聪明的方法。弓形虫对动物行为的支配告诉我们,生命其实无所谓“高等”和“低等”,所有的生物都在进化中形成了最有利于自己的策略,我们今天看到的所有的生命都是适应我们当下的这种环境的“成功者”。

不仅如此,弓形虫的例子还能让我们重新思考我们的“自由意志”,我们通常所说的“自由意志”指的是我们自己能主宰自己的命运,我们能在各种可能的方案中做出选择、并付诸行动。但弓形虫给了当头一棒,我们忽然发现,我们的个性有可能被一种小小的寄生虫所改变,我们崇高的“自由意志”也变得不那么靠谱了。

到这里我们可以来总结一下弓形虫的例子了。弓形虫的基因组中有一种哺乳动物的基因,这种基因所编码的一种酶可以用于合成多巴胺,而通过多巴胺的合成,弓形虫控制了动物的行为,最终增加了延续自己的基因的可能性。

从这个例子中,我们通过生物和生物之间的关系,不仅看到了进化的巨大威力,还让我们对“自由意志”产生了一丝质疑。或许我们从来就没有想象的那么独立,我们自以为属于“我们自己”的个性和生活习惯有可能是被其它的生物所控制的,这是一个让人震惊的结论。

接下来,我们来看第二个例子,这个例子可以带领我们重新思考生物与环境之间的关系。

这个例子是关于“鸟喙”的,所谓的“鸟喙”指的就是鸟的尖嘴。你可不要小看这些鸟喙,它们曾在进化论这一科学理论的发展史上产生过巨大的贡献,当年达尔文乘坐“小猎犬号”旅行到加拉帕戈斯群岛时,正是因为比较了不同岛屿上的鸟的鸟喙形状的相同点和不同点,才启发了他对“物种起源”问题的新思考。后来,美国的进化生物学家格兰特夫妇也在加拉帕戈斯群岛进行了长期的观察研究,得到了许多重要的发现。在这本书中,有好几位科学家在讨论中针对鸟喙的问题介绍了一些有意思的观察结果,这些研究对我们理解进化的机制以及生物与环境的关系有着很重要的启示。

那么鸟喙到底能给我们一些怎样的启示呢?我们不妨根据“人工生命之父”克雷格·文特尔的讨论来思考这个问题。

假如岛屿上经历了一场旱灾,那么这对于存活下来的鸟的嘴巴会产生怎样的影响呢?要分析鸟的嘴巴会发生怎样的变化,我们首先要看的是鸟的食物会发生怎样的变化。旱灾所直接影响的其实是生活在陆地上的植物,这些植物及其种子常常会是鸟的主要食物来源。经过一场旱灾,大量的植物不但会干枯,植物的种子也会受到威胁。那么对植物而言,要想在旱灾中生存下来,一种可能的方式就是让种子进化出坚硬的外壳,这些外壳可以保护种子不至于过分失水。

说完植物,让我们回到鸟类来。假如一开始在小岛上的鸟有着各种各样不同形状不同强度的鸟喙,那么在经历了旱灾的自然选择之后,只有那些有尖利的鸟喙的鸟才能撬开植物种子坚硬的外壳,吃到食物,最后生存下来。也就是说,一旦环境变得恶劣,小的种群就会开始形成。

在这本书中,“戴森球”概念的提出者大科学家弗里曼·戴森对此有个简单的总结:在环境变得不好的时候,为了保证能够成功繁殖后代,就不得不限制更多的条件。其实我们也很容易理解这一点,比如当环境变得很冷的时候,可能会进化出很耐寒的生物;而当环境变得很干燥的时候,也可能会进化出适应干燥环境的生物……随着越来越多限制条件的产生,逐渐也就产生了从外观形态到生活习性都非常不同的物种。

然而,环境不会永远一成不变,适应某种环境的生物看起来是自然选择中的赢家,可它们的胜利其实是有代价的,这个代价就是“可进化性”的降低。这听起来有些难懂,用个直观的比喻来看:一种生物在进化中适应了干旱的环境,可如果环境处在剧烈的变动之中,比如突然又连续几年发大水,那么它原先适应干旱环境的优势可能反而会转为劣势。换句话说,由于“可进化性”的降低,这种生物在大自然的选择下显得非常固化,缺乏可塑性,也就缺乏了适应性。

在这本书的第一章,“自私的基因”概念的提出者、著名的科普作家理查德·道金斯就讨论了关于“可进化性”的有关问题,他反复强调的一点就是:生物不但在进化,而且在发生“可进化性的进化”。“可进化性的进化”的意思就是说,与其花费巨大的成本,在某些特殊的环境保持超强的适应性,不如有时候退一步,学会在进化中保持对环境变动的适应性。

好了,当我们理解了“可进化性”这个概念之后,再来看鸟喙的例子。我们就会发现,在我们原来的讨论中还失掉了重要的一环。我们前面的讨论强调了“进化”,就是当环境恶劣时,生物的繁衍需要更多的约束条件,这导致会形成更小的种群。这时如果还考虑到“可进化性的进化”,我们就会看到另一种相反的过程。如果形成了很多个更小的种群,那么我们通过在中学课堂上学过的“生殖隔离”的概念,会知道它们之间是无法交配产生出具有生育能力的后代的。所以为了繁衍后代,一个物种在形成的初期还会长期存在着“杂交和融合”。

格兰特夫妇在加拉帕戈斯群岛通过对鸟喙的观察,就得到了这正反两个方面的完整图像。一方面,当环境条件变差,物种会发生分离,小的种群会产生;另一方面,如果环境条件变好,这些已经开始走向分离的物种又会开始杂交,繁衍后代。这种杂交看起来不是在进化,而是在发生某种退步,但正是这种退步却可以帮助各种小的种群适应各种变动的环境,而不仅仅适应某种特殊的极端环境。

我们来总结一下“鸟喙”的例子给我们的启示。生物与环境的关系其实非常复杂:当环境条件变差,为了适应某一种特定的环境,物种会进化出能适应这一种环境的特性,从而发生物种分离,小的种群会产生;而当环境条件变好时,各种渐渐走向分离的物种又会开始杂交,杂交看似让生物对于某些特殊环境的适应性变得更差了,但这可以有助于生物适应多种多样或是复杂多变的环境。总而言之,生物不但在“进化”,而且在发生“可进化性的进化”,生物因此也适应了环境的变动。

最后,我们讲述一下这本书中关于“热寂说”的有关讨论,一起来思考生命与宇宙的关系。“热寂说”是一种关于宇宙终结的学说,冷热的热,寂寞的寂。为什么关于宇宙的思考会跟生命联系在一起呢?这是因为不管是生命还是宇宙,总有一些很基本的物理规律必须要遵循,就是这些基本的物理规律沟通起了生命世界和非生命的物质世界。

“热寂说”是一个很经典的物理学说,这个理论的基本想法最早由物理学家克劳修斯在 1867 年的一次演讲中首次提出,这个具有挑战性的观点在当时的欧洲引起了一场旋风。克劳修斯曾经将热力学第一和第二定律概括为两句名言,第一句名言是“宇宙的能量是恒定的。”,第二句名言是“宇宙的熵是趋于最大值。”

我们先来解释一下名言中的一个陌生词:熵。所谓的“熵”指的就是系统无序的程度。比如说,我们把一滴墨水滴到一杯清水里,起初,墨水里面的碳颗粒集中在水的局部,这是相对比较有序的,但随着墨水的扩散,碳颗粒就会跑得到处都是,逐渐变得无序起来,这就是熵增加的过程。“熵增加”的原理告诉我们,一个封闭系统会自发地从有序状态逐渐演化到越来越无序的状态,直观理解起来,这就像一个房间不收拾的话就会越来越乱,耳机的线会自发地卷得很乱等等。因此这第二句名言“宇宙的熵是趋于最大值,”我们就可以理解成我们的宇宙会变得越来越无序。

但是这时候,问题就来了,生物总是需要尽可能地排斥无序。我们想一想就会明白,如果生命没有某种对抗“无序”的力量,那么我们去游泳的话,就会像墨水滴到水里那样,各种原子离子分子溶解得到处都是。但是如果最终宇宙的熵会渐渐趋向于无穷大,那么我们的宇宙就会变得越来越不适合生命生存,这岂不是产生了矛盾吗?

其实之所以产生矛盾,是因为我们还没有考虑到引力。在宇宙的大尺度结构中,起着支配作用的力显然是引力。一旦考虑引力的话,情况就会非常不同。

我们举个例子,假如有一盒铁钉,不小心洒落在地上,铁钉掉了一地,洒得很均匀,变得很无序。在这个过程中,熵的确是增加的,这样一个过程的确符合我们想象的“热寂说”。但这个图像中,我们假定了铁钉之间没有相互作用,或者说相互作用很微弱,但宇宙中存在着万有引力,因此更贴近实际情况的一个类比就是,我们不妨想象这些铁钉都是磁铁做成的。如果磁铁钉撒了一地,会发生怎样的情况呢?这些磁铁钉撒到地上之后,靠得较近的那些磁铁钉会吸在一起。在宇宙中,引力所起的作用类似于磁铁钉的磁场,正因为有了引力的存在,宇宙中的物质可以聚集在一起,而不一定是要变得越来越均匀或者越来越无序。

那么问题就又来了,如果宇宙中的物质可以通过引力的作用聚集在一起,那岂不是会越来越有序,这会不会违背了热力学第二定律呢?这就涉及到引力的一种特殊的效应了,引力系统具有负比热。

“负比热”这个概念听起来可能有点陌生,但解释起来也很简单。在我们日常的生活中,绝大多数的物质物质如果温度升高,它的能量也会升高,这是正比热。所以负比热的物质就是能量降低时,温度反而会升高。太阳就是一个典型的具有负比热的体系,太阳始终在无私的向外辐射出能量,假设我们给太阳输入更多的能量越多,它反而会变得越冷,而当太阳在辐射出能量时,它也在变得更热更亮。从太阳诞生至今,它的燃料在不断减少,但它的亮度已经增加了30%,这种违反直觉的现象就是由于宇宙中无处不在的引力所造成的。

了解到这种现象,我们就很容易理解“热寂说”的真正问题在何处了。热寂说所想象的一种未来是均匀的,无序的,毫无生机的宇宙,这种想法的根源在于我们的一种生活经验,也就是一个高温的物体跟一个低温的物体相接触,最终平衡到一个中间的温度。

按照这种想法,宇宙中存在着某种机制,最终能让宇宙变得“均匀”。但事实上由于引力的存在,更准确的说是由于负比热的作用,宇宙是不会变得“均匀”的。我们可以想象有两个能量略有差异的太阳相互靠近,能量较低的那个太阳温度更高,所以它在不断辐射放出能量,这些能量被能量较高的那个太阳吸收,吸收完了能量变得更高,进而温度变得更低……如此循环之后就形成了一个正反馈,两个太阳之间能量和温度的差距会越来越大,系统也变得越来越远离那个平衡点。也正是远离了平衡,宇宙才有可能产生物质和能量的聚集,最终让生命得以产生和存活。

好了,说到这儿,我们本期关于 Edge 俱乐部的这本《生命》的解读就结束了。这本书介绍了许多大科学家们对于生命有关的诸多问题的看法,这些观点汇集在一起,向我们展示了一幅关于进化生物学、遗传学、人类学、环境科学乃至整个宇宙的宏伟图像。总结起来,我们有了以下的一些收获:

首先,通过“弓形虫”的例子,我们以寄生物与寄主之间的复杂关系为例,介绍了生物与生物之间的复杂关系。生命其实无所谓“高等”和“低等”,所有的生命都在进化中形成了最有利于自己的策略。弓形虫可以通过复杂的分子机制影响动物的行为,这说明我们的行为其实并没有那么“独立”,我们的“自由意志”有可能是被其它的生物所控制的。

其次,通过“鸟喙”的例子,我们重新思考了关于生物的进化与环境之间的复杂关系。在特定的环境下,进化的确导致了物种的形成和分隔,但在不同的物种间,仍然存在着广泛的杂交繁殖。这种杂交保证了生物不但能适应“一种”特定的环境,而且可以适应处在变动之中的环境,让它们在环境发生突变时仍然具有适应性,这就是所谓“可进化性的进化”。

最后,通过关于“热寂说”的讨论,我们介绍了这本书中的科学家们对于生命和宇宙之间关系的思考。从这一介绍中,我们了解到,传统的关于宇宙热寂的观点是有问题的,由于引力的负比热效应保证了在宇宙中产生非平衡,这些非平衡现象导致了宇宙中各种星体的产生,也最终让生命在这个宇宙中产生。

如果你听完这本书的介绍,仍然感到意犹未尽,在我们的每天听本书里,还有来自Edge社区的《那些让你更聪明的科学新概念》和《世界因何美妙而优雅地运行》两本书的解读,里面有更多有趣的科学知识在等着你。

撰稿:傅渥成 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.生命其实无所谓“高等”和“低等”,所有的生命都在进化中形成了最有利于自己的策略。

2.在特定的环境下,进化的确导致了物种的形成和分隔,但在不同的物种间,仍然存在着广泛的杂交繁殖。这种杂交保证了生物可以适应处在变动之中的环境,在环境发生突变时仍然具有适应性,这就是“可进化性的进化”。

3.由于引力的负比热效应保证了在宇宙中产生非平衡,这些非平衡现象导致了宇宙中各种星体的产生,也最终让生命产生。