《理性》 陈章鱼解读

《理性》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《理性》。

这本书的作者是史蒂芬·平克,他是哈佛大学的心理学教授,也是一位世界知名的跨界学者,研究领域涉及心理学、认知科学和语言学。史蒂芬·平克还是一位科普作家,擅长用通俗易懂的文字,把他的研究成果和思考写给读者。

之前得到听书解读过他的著作有《语言本能》《思想本质》《心智探奇》《白板》《人性中的善良天使》《风格感觉》和《当下的启蒙》,可以说,史蒂芬·平克出一本书,我们就为你解读一本。

不过看着这张书单,你可能会感觉,史蒂芬·平克研究的领域太跳跃了吧?其实,不要看他的研究涉及多个学科,背后我们是能发现一条主线的。如果把人的心智看作是一台计算机,那么心理发展、语言学习,还有大脑的认知过程,本质上都是信息输入、加工,再输出的计算系统。史蒂芬·平克就一直在关注这套计算系统,并且试图发现更加优秀的思考方法。

从这个角度来看,他来写这本《理性》也很合适。不仅如此,史蒂芬·平克写这本书还有另一个理由。

在《当下的启蒙》这本书里,史蒂芬·平克总结,人类之所以能取得巨大的进步,得益于启蒙运动带来的四个思想:理性、科学、人文主义,还有对进步的追求。

在《人性中的善良天使》这本书中,史蒂芬·平克总结,人有四种与生俱来的美好品质,分别是同理心、自制力、道德感,还有理性。

你发现没有,两次总结中都有理性。换句话说,史蒂芬·平克相信,理性既能帮助我们的知识持续增长,也能让我们的心灵保持善良。

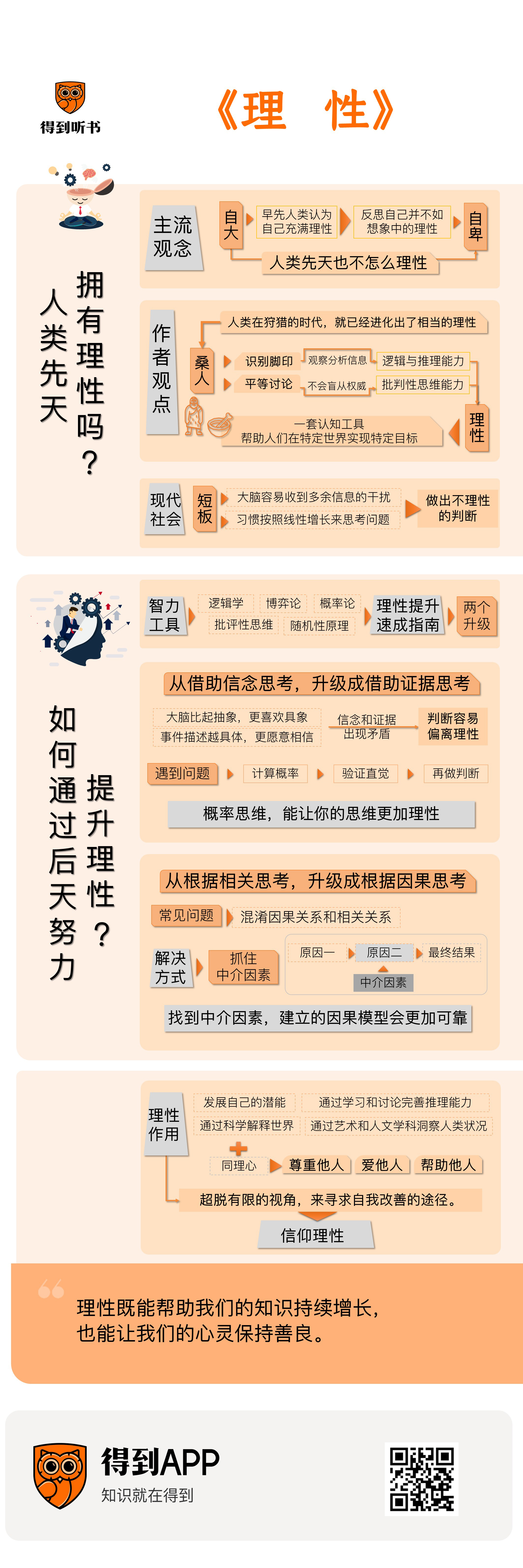

接下来,我会分成两个部分为你解读这本书,咱们跟着史蒂芬·平克从先天和后天两个角度来分析理性。在第一部分,我们来讨论一下,人类先天拥有理性吗?第二部分我们再来聊聊,后天通过哪些努力,可以提升自己的理性?

我们来讨论一下,人类先天拥有理性吗?

人类对自己理性的认识,可以说是经过了一个从自大到自卑的过程。早先的人类当然认为自己充满理性,我们是万物之灵,那得多聪明。可是随着科学研究的深入,人们渐渐开始反思,发现原来我们这个物种并不如自己想象中那样理性。比如著名的哲学家、数学家和逻辑学家罗素就说过:“人是理性的动物,至少我们是这样被告知的。在我漫长的一生中,我一直在努力寻找支持这一说法的证据。到目前为止,我还没有幸运到能碰到它。”罗素是英国人,说话带着英式的冷幽默,他的话翻译过来就是,他并不相信人是理性的动物。

这种观念渐渐成了主流,很多人还试图结合进化论来论证这一点,你看,我们的祖先当年茹毛饮血,和老虎、狮子一样天天追着猎物跑,老虎、狮子肯定是没有太多理性的,所以人类先天也不怎么理性。

史蒂芬·平克在这本书里,就驳斥了这种说法。

证据来源于一个非洲部落,这个部落里的人叫做“桑人”。桑人是世界上最古老的民族之一,生活在非洲南部的沙漠地区,他们在20世纪还保留着几千年前的狩猎习惯,所以科学家们可以通过研究桑人的生活方式,去推断当初人类的祖先是怎么生活的。有一位科学家叫路易斯·利本伯格,跟桑人一起工作了几十年。他的研究告诉我们,以打猎为生的桑人,其实已经发展出丰富的理性。

在我们的想象中,人类祖先的狩猎应该是一群人拿着木棒长矛,看到那边有个野兽,有个领头的大吼一声,大家就冲上去和野兽搏斗。总之,狩猎应该靠的是胆量和力量。但是实际上,桑人在狩猎时更依赖经验和思考,不靠蛮力去搏斗,他们会一直跟踪和追赶野兽,直到把猎物累倒再下手。

在跟踪猎物时,桑人有一项非常重要的技能,就是识别脚印。比如同样是羚羊的脚印,要是脚印比较小而且深,那就可能是跳羚,它们灵活敏捷,需要良好的抓地力;如果脚印更大,那就可能是扭角林羚,这种羚羊体型更大,需要大脚掌来支撑自己的体重。如果现在是雨季,那么接下来应该去抓跳羚,因为潮湿的沙子会磨损它们的蹄子,让它们的速度变慢。如果现在是旱季,就应该去抓更大的扭角林羚,因为松软的沙地会让它们跑得更累,更容易疲劳。

有经验的猎人通过脚印的形状和间隔,就能区分出几十种猎物。再结合粪便、唾液的新鲜程度,他们还能推断出猎物是雄是雌,刚刚过去多久,根据这些信息,再确定接下来要不要继续追赶。

你看,桑人捕猎时的观察和分析能力,完全不亚于侦探小说中的福尔摩斯。

不仅如此,桑人的捕猎小队还演化出了一种平等讨论的氛围,猎人们不会盲从权威,哪怕是一个年轻猎人,也可以对别人提出的猜测提出疑问,提出自己的想法,直到所有人达成共识,大家才会继续行动。

你看,即使是用最传统的方式狩猎的人类,其实也不是我们想象中那样,只凭胆子和力气去谋生。他们已经拥有了相当程度的逻辑能力、推理能力,还有批判性思维,可以根据零散的数据推断出关于未来的结论。这就已经是理性的体现了。

史蒂芬·平克想要借助桑人的故事提醒我们,理性并不是电影里超人的超能力,有的人与生俱来,有的人天生就没有。理性是一套认知工具,帮助人们在特定的世界实现特定的目标。

按照这个标准,人类在狩猎的时代,就已经进化出了相当的理性。不过,人类先天的这些理性,放到当下,好像有点不够用了。

咱们做个小游戏互动一下,我出两道题,你说是脑筋急转弯也好,是数学智力题也好,这个题请你在3秒之内,凭直觉回答。

第一题,一个打印店,有8台打印机,可以用8分钟打印8套宣传册。要是打印店有24台打印机,想要打印24套宣传册,要花多长时间呢?

不要去算,三秒钟之内用直觉回答。

这道题特别容易脱口而出的答案是24分钟。但是正确答案不是,我们稍微逻辑推演一下。

你看,8台打印机需要8分钟打印8套宣传册,那么1台打印机打印1套宣传册,也是需要8分钟,所以24台打印机打印24套宣传册,还是需要8分钟。

如果你答对了这道题,也不要骄傲,下面还有一道题。

田野上有一片杂草,这片杂草长得很快,每一天的面积都会增加一倍。如果这片杂草需要30天覆盖整片草原,请问,这片杂草覆盖半个草原,需要多长时间? 也是不要去算,用直觉回答。

直觉上的答案是15天。作为热爱思考和学习的得到用户,你可能会脑子再转个弯,发现正确的答案是29天。反向思考一下会更清楚。面积每天增加一倍,所以前一天就是后一天的一半,第30天覆盖整个草原,那么29天覆盖了半个草原。

如果两道题你都答对了,那么恭喜你,你已经超过了一半麻省理工的高材生和华尔街的基金经理。这是心理学家们专门做过调研的。

这两道题展现出我们大脑理性在现代社会遭遇的一些短板。前一道题之所以容易答错,问题在于我们的大脑容易收到多余信息的干扰,认为这些信息会和答案有关。后一道题容易答错是因为,我们一直习惯按照线性增长来思考问题,单凭直觉很难理解指数的发展。问题在于,现代社会中既充斥着大量多余的信息,也有很多变化并不是我们习惯的线性增长,所以我们面对现代社会的诸多问题时,大脑难免做出不理性的判断。

打个比方,如果把我们的大脑比作一台电脑,自带的操作系统其实底子不错,有很多默认的功能挺好使的。不过,版本还是有点旧了,运行一些新的软件就有点吃力。所以,要想更好地使用这台电脑,我们还得给操作系统做一些升级。

要进行哪些升级呢?这就是我们要在第二部分讨论的问题了。

在这本书里,史蒂芬·平克告诉我们,我们学习历史能明智,学习科学能变得深刻,学习诗歌能让人变得灵秀。同样的道理,如果我们能学习和掌握更多的智力工具,就能提升自己的理性,帮助我们评估可疑的主张,弄清令人困惑的悖论,避免有风险的选择,还能减少更多的担忧。

那么,都有什么智力工具能提升我们的理性呢?史蒂芬·平克在这本书里边做了一个细致的梳理,这些工具包括逻辑学、批评性思维、随机性原理、博弈论、概率论等。

听到这你可能会说,等会儿,你这也太多了吧?你要知道,《理性》这本书脱胎于史蒂芬·平克给哈佛大学的学生开的一门课,所以写得非常系统。问题是,咱们时间有限,没办法把手头的事情都放下,拿出半年甚至一年的时间来学习这些。可不可以换一种方式,排一个优先级出来,找出那些对于理性的提升见效更快的知识呢?

我把这本书当中的内容重新做了一个梳理,找到那些史蒂芬·平克在书中用最多笔墨来向我们介绍的知识,尝试给你总结一个“理性提升速成指南”。

我发现,史蒂芬·平克向我们强调最多的,是要做好两个升级:在思考时,从借助信念思考,升级成借助证据思考。从根据相关思考,升级成根据因果思考。

咱们先来说说信念思考升级成证据思考。

什么是信念,什么又是证据呢?咱们同样用一个测试题来感受一下。

你最好找一支笔一张纸,接下来我会给你念四个新闻标题,请你按照直觉分析一下这些新闻真的发生的可能性,是1%、5%、10%、25%,还是大于50%?

第一条新闻:沙特阿拉伯研制出核武器;

第二条新闻:委内瑞拉总统辞职;

第三条新闻:委内瑞拉国内爆发了大规模罢工,迫使总统辞职;

第四条新闻:伊朗研究出核武器,作为回应,沙特阿拉伯也研制出自己的核武器。

现在请你对比一下,你给这四条新闻预测的可能性。

史蒂芬·平克请了数百名测试者来回答这个问题,他发现,比起“沙特阿拉伯研制出核武器”人们更愿意相信“伊朗研制出核武器,作为回应,沙特阿拉伯也研制出自己的核武器”;比起“委内瑞拉总统辞职”人们更愿意相信“委内瑞拉国内爆发了大规模罢工,迫使总统辞职”。

如果你也是这样,那你也陷入了思维的陷阱。如果我们用理性分析一下就会发现,“罢工迫使委内瑞拉总统辞职”的可能性,一定是小于“委内瑞拉总统辞职”的。总统也有可能因为身体原因辞职。

但是,如果我们单凭直觉,反而是越细分的事件,我们越觉得可能性更高。因为我们的大脑比起抽象,更喜欢具象,一件事情的描述越具体,我们就更愿意相信是真的。

你看,这就是信念和证据之间出现了矛盾。这种矛盾就容易让我们的判断偏离理性。那怎么办呢?史蒂芬·平克建议,你要掌握概率的思维,遇到问题时,真的去计算一下概率,去验证自己的直觉,然后你就能判断,你到底是依据信念还是证据在思考。

在这本书里边,史蒂芬·平克举了一个乳腺癌检测的例子。我们得到上《行为经济学》的主讲人,清华五道口金融学院的余剑锋教授,分享过自己的一段类似的亲身经历,他的故事可能会让你更有感触。

有一年,余教授突然感觉头疼,去医院检查,做了个大脑扫描,检查出来的结果可能是多发性硬化。简单来说,这是一种脑损伤,继续发展下去能引发瘫痪,属于很严重的病。

余教授去查了一下资料,多发性硬化中国人的得病率是多少呢?根据统计大概是0.1%,1万个人里有10个有多发性硬化,医院这个检查,准确率是多少呢?90%,现在的科技做不到100%。

换句话说,如果一个人真的有多发性硬化,那么他去医院检查,90%的概率能查出来,10%的概率查不出来。另一个人没有多发性硬化,他去医院检查,有10%的概率会误诊,90%的概率他没问题。

现在问题来了,你觉得余教授真的得病的概率是多少?是90%、50%、20%,还是1%?我相信大多数人第一反应是90%,因为这个检查结果90%是正确的,余教授说,他个人当时也觉得是90%。他当时很年轻,感觉真的是天妒英才、晴天霹雳。

但是后来余教授说,如果认真算一算,会发现这个答案根本不是90%,实际这个答案是多少呢?应该是1%。

怎么可能是1%呢?咱们接下来就算一下。你放心,这个不需要高深的烧脑的数学知识,用加减乘除就能算明白。只需要你在接下来的两分钟,稍稍多拿出一点注意力,跟着我数数就行。

前边咱们说了,这个病中国人的得病率是0.1%,换句话说,平均1万个人当中,10个人得病,9990个人没有。

当然,咱们是开了上帝视角,实际上医生并不知道,所以要检查。那要是这1万个人都去检查,结果是什么呢?90%的准确率,10%的误诊率,所以那10个得病的人去检查,会有9个查出多发性硬化,1个查不出来。

那9990个没有病的人去检查,10%的误诊率,所以会有999个人会被误报,检查出多发性硬化。所以1万个人去检查,会有9+999,也就是1008个人被查出多发性硬化。

现在,一个人拿到检查报告,报告显示他可能得了多发性硬化,实际上他得病的概率是多少呢?那就是9个真得病的人,除以1008个被检查出得病的人,答案是一百一十二分之一,连1%都不到。

余教授说,这要是一道数学题,他一两分钟就能算出来。因为他教金融,专门有一门课就是概率统计,这是基础知识。但是在生活中,他也被一开始的直觉给吓坏了。

类似的问题在哈佛医学院也被问过,问的是乳腺癌。你要知道,哈佛医学院的医生和博士生都是受过严格的统计训练的,结果他们答对的概率还不到25%。

所以你看,概率思维,能让你的思维更加理性,从依据信念思考升级成依据证据思考。这是第一个升级。

我们再来说第二个升级,从根据相关性思考升级成根据因果思考。

前边我们提到非洲南部的桑人,科学家们发现,更聪明的桑人就已经能把因果关系和相关关系区分开来。那位跟桑人一起工作几十年的科学家利本伯格回忆,一位桑人跟他说,云雀唱歌时,会把土壤弄干,这时树根是可以挖出来吃的。后来,又有两个人跟利本伯格说,前边那个人说错了,不是鸟把土壤弄干了,而是太阳把土壤弄干了。这只鸟只是在告诉他们,未来几个月土壤会干透,这是一年中树根最好吃的时候。从桑人这里我们就能推断,其实早期的人类就已经有了区分相关性和因果关系的能力。

但是,当现代社会变得越来越复杂,人类在更多的信息中,就有点迷失了。著名的美国经济学家托马斯·索维尔就吐槽过:“统计学入门教材教给我们的第一件事就是,相关关系不是因果关系,这也是最先被遗忘的事情之一。”

举个例子,大多数人都会认为,父母个子高的话,生的孩子个子也一定很高。实际上,父母的身高和子女的身高就只是相关,并不构成因果。一百多年前,英国的一位学者叫高尔顿就统计了儿童身高和父母身高的关系,他发现,当父母平均身高比普通人高时,他们的孩子往往比父母矮一些。当父母平均身高比普通人矮时,他们的孩子往往比他们更高一些。

这在统计学上叫做“回归均值”。特别高的人和特别矮的人,都会出现得比较少,还是靠近平均值的人更多。如果不理解“回归均值”,就会进行很多错误归因。

比如很多人会认为,批评非常管用。学生考试没有考好,老师一批评,他成绩就上来了。员工工作没有做好,老板一批评,他态度就端正了。其实,未必是批评起作用,只不过是学生的成绩、员工的表现回归均值了而已。

那我们怎么能区分什么才是真的因果关系,不犯这种归因的错误呢?书中分享了一个好掌握的方法:抓住中介因素。

什么叫中介因素呢?简单来说,就是原因一导致原因二,原因二导致了最终结果,那么这个原因二就是中介因素。

这么说还是有点抽象,咱们用一个例子感受一下。在大航海时代,船员们很容易患上坏血病,严重的甚至会死亡。到了18世纪,苏格兰海军发现,服用柠檬能够预防坏血病,这样就能猜测出一个因果模型,柠檬是原因,预防坏血病是结果。

后来船员们为了防止柠檬变质,把柠檬榨成汁,再煮熟了带上船。这下可好,坏血病又大面积暴发。你看,之前猜测的因果模型就被颠覆了。柠檬和预防坏血病只能说是相关,并不是直接的因果。

直到20世纪,人们这才明白,真正对坏血病有预防作用的是维生素C,把柠檬汁煮熟了,维生素C被破坏掉了,也就失去了作用。

在这个故事里,原因一是吃柠檬,结果是预防坏血病,而维生素C就是中介因素。

这是一个比较实用的工具。不要发现一个原因一个结果,就着急分析因果关系,如果能找到中介因素,建立的因果模型就会更加可靠。反过来,假如你的因果模型不能被反复验证,你就要考虑,是不是忽略了中介因素。

咱们来做个总结,在思考时,从借助信念思考,升级成借助证据思考。从根据相关思考,升级成根据因果思考。这是两种快速提升理性的方法。

当然,前边咱们提到过,这是我从这本书中总结的“速成指南”。你可以在得到电子书搜到这本《理性》。如果你不是特别忙,那么我强烈推荐你拿出时间,把这本书翻一遍,那些你熟悉的结论可以略过,如果某些理论对你来说是陌生的,或者结论和你的直觉是相反的,建议你多花一点时间阅读。通过这样的方法,你可以查漏补缺,发现更多适合你的思维工具,修正你原本的思维谬误。这个过程,会让你的理性有进一步的提升。

到这里,这本史蒂芬·平克的著作《理性》,我就为你解读完了。

这本讲理性的书大部分章节写得也很理性,但是有一部分的内容,史蒂芬·平克写得很动人,所以在最后,我想把这一部分分享给你。

史蒂芬·平克回忆了一段往事,他有一次去一所大学演讲,主题是脑科学,他正在解释说,科学家普遍认为,精神生活是由大脑的活动方式建构而成的。听众席上一位女生举手提问说:“那我活着还有什么意义呢?”

这位学生的语气很真诚平和,不是在阴阳怪气,也不是抑郁难过,她是真心想要了解:当科学的发展将灵魂不朽的宗教信仰破除之后,自己该如何寻找生活的意义和目的?

说得更浅白一些,将这位女生的问题,翻译过来的话,她的问题应该是,当人类不信仰神之后,我们应该信仰什么?

史蒂芬·平克的回答是,信仰理性。

当一个人坚持理性思考,他就可以发展自己的潜能,通过学习和讨论来完善自己的推理能力。他可以通过科学来解释世界,可以通过艺术和人文学科来洞察人类状况。再加上他与生俱来的同理心,使得他能尊重别人、爱别人、帮助别人。

史蒂芬·平克说,理性的作用,是让我们得以超脱有限的视角,来寻求自我改善的途径。

这是我见过最好的关于理性的定义。把这段故事和这个定义分享给你,希望它也能帮助你在未来的人生中,借助理性,让自己和周围的世界都变得更加美好。

好,以上就是我想为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。原书电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1、理性是一套认知工具,帮助人们在特定的世界实现特定的目标。

2、史蒂芬·平克提醒我们,做好两个升级:在思考时,从借助信念思考,升级成借助证据思考。从根据相关思考,升级成根据因果思考。

3、史蒂芬·平克说,理性的作用,是让我们得以超脱有限的视角,来寻求自我改善的途径。