《现实不似你所见》 陈章鱼解读

《现实不似你所见》| 陈章鱼解读

关于作者

卡洛·罗韦利是当代著名的理论物理学家,圈量子引力理论的开创者之一,并且是著名的科普作家,著有畅销书《七堂极简物理课》,被译为40多种语言,被誉为「下一个史蒂芬·霍金」、「让物理变得性感的男人」。

「每天听本书」解读过罗韦利的经典作品《时间的秩序》

关于本书

世界的基本组成部分是什么?时间和空间真的存在吗?现实的本质是什么?意大利理论物理学家卡洛·罗韦利以优雅易懂的方式带我们踏上这场探索现实之旅:从德谟克利特到爱因斯坦,从法拉第到引力波,从经典物理到量子引力……通过介绍现实的概念是如何随时间变迁的,今天的物理学家又是如何理解宇宙的结构的,他为我们提供了比《七堂极简物理课》更深入的理论解释。

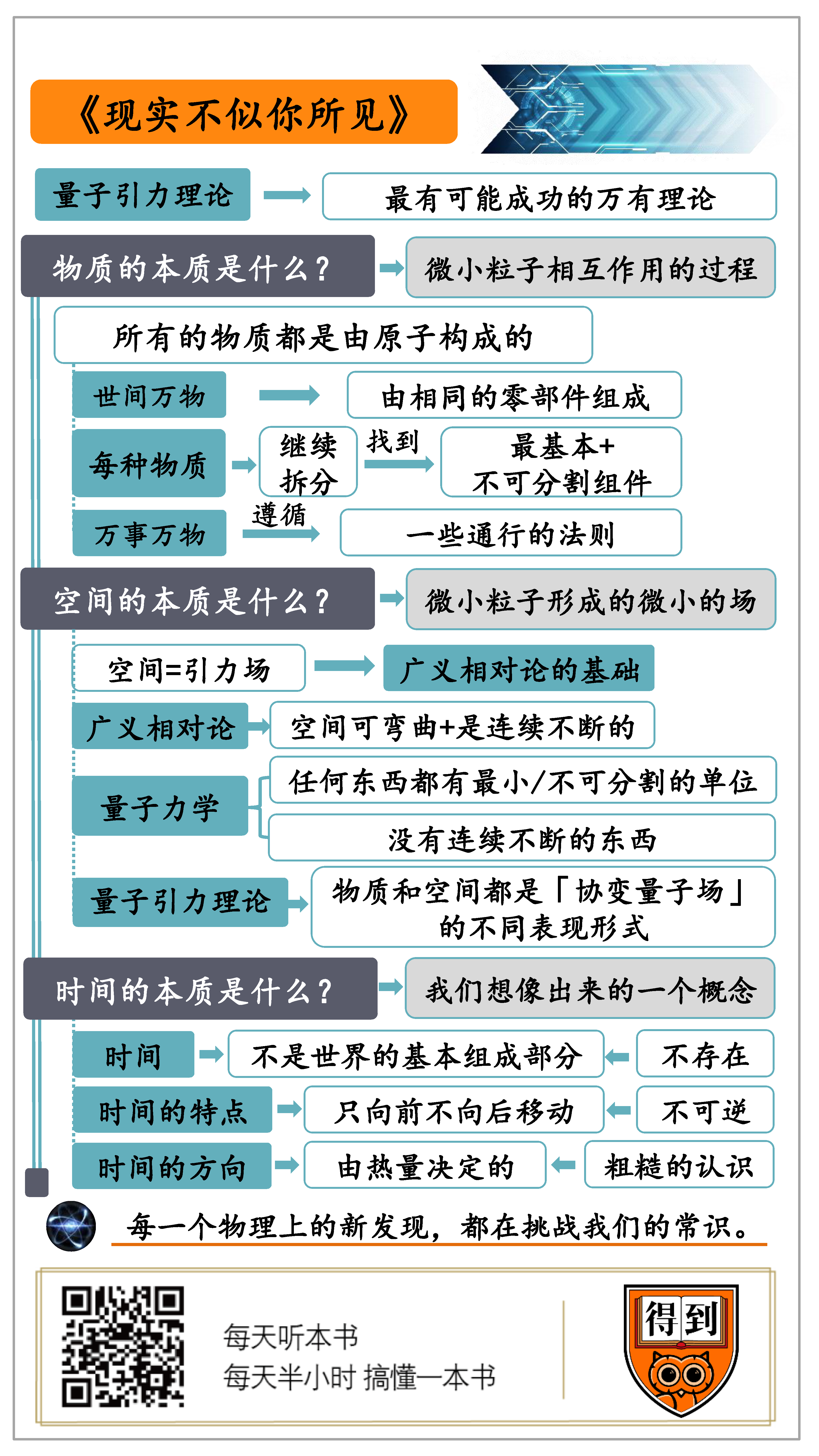

核心内容

本期音频聚焦在三个问题,在卡洛·罗韦利的带领下,探索三种事物的本质。

1.物质的本质是什么?

2.空间的本质是什么?

3.时间的本质是什么?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《现实不似你所见》,副标题《量子引力之旅》。这本书讲的是,事物的真正本质是什么?

乍一听,你可能会说,这个问题好大啊。从古至今,那么多哲学家和科学家,他们提出各种各样的猜想,做出各种各样的努力,人家都不敢说把事物的本质探索明白了。谁这么大胆子,告诉我们说,他能把事物的真正本质给讲明白呢?

你还别说,写这本书的人,真的是当今世界上,最接近真相的几个人之一。

这本书的作者叫卡洛·罗韦利,他是意大利的理论物理学家,而且是量子引力理论这个研究方向的重要推动者。

什么叫「量子引力理论」,咱们放到后边慢慢说。你只需要知道一点,那就是在当今的科学界,量子引力理论被认为是最有可能成功的万有理论。

这个万有理论又是什么呢?就是科学家们一直相信,我们能找到一种大一统的理论框架,可以解释宇宙间所有的物理奥秘。组成万事万物的那些粒子,还有粒子之间相互影响的那些力,都可以用几个最基本的概念说清楚。万有理论,就是在找那几个最基本的概念。

你看,从这个角度来说,罗韦利是不是当今世界最有资格给我们揭示事物本质的人?

关于这本书的写作过程,还有一个小插曲。

其实有人一直建议罗韦利,劝他写一本书,给大众讲一讲量子引力到底是怎么一回事。但是罗韦利在构思过程中,遇到了困难。他发现自己找不到一条线索来给大家介绍,目前量子引力的研究进展到了什么程度,物理学家在探索世界时有哪些新的发现。

直到有一天,罗韦利在开车的时候,忽然想到一个朋友问他的问题:「你认为事物的真正本质是什么?」他突然发现,如果从这个角度出发,一路梳理人类探索这个问题的过程,一直到最新的研究成果,就能把高深的理论讲清楚。

他一边开车一边在头脑中构思整本书,越想越兴奋,直到听到警车的鸣笛声。原来他想得太投入,结果开车严重超速了。交警追上来问他,开得那么快是不是疯了。他就把刚才的想法解释给交警听。交警大概也是个热爱科学的人,没有开罚单就放他走了,还祝他写作顺利。这才有了这本《现实不似你所见》。

接下来,我将分成三个部分为你解读这本书,咱们一块在卡洛·罗韦利的带领下,探索三种事物的本质。

第一部分,物质的本质是什么?

第二部分,空间的本质是什么?

第三部分,时间的本质是什么?

我们先来看第一个问题,物质的本质是什么?

20世纪最伟大的物理学家之一,理查德·费曼,有一次在给大学生上物理课的时候说,假如发生一场大灾难,所有的科学知识都丢失了,人类只能给后代留下一句话,那么,我们怎样才能用最少的词汇来传达最多的信息呢?

费曼相信这句话会是:「所有的物体都是由原子构成的。」

罗韦利也赞同费曼,「所有的物体都是由原子构成的」,这一句话其实就包含了大量有关世界的信息。

咱们在这句话中,至少能得出三个极其重要的信息:

第一,世间的万事万物虽然看起来各不相同,却是由一批相同的「零部件」组装而成;第二,每一种物质都不是铁板一块,我们可以继续拆分,直到找到那个最基本的、不可分割的组件;第三,既然万事万物都由相同的零部件组成,那么万事万物之间,也一定遵循一些通行的法则。

回看人类认识世界的历程,确实就是从这句话中,得到了最多的启发。

早在两千多年前的古希腊,那时就有学者坚定不移地相信,物质是由原子组成的。最具代表性的学者叫德谟克利特。

在德谟克利特的时代,当然不可能观察到原子,但是他用一个精彩的思想实验,就论证了原子的存在。

德谟克利特发现,物质不可能是一个连续的整体,这一命题中包含矛盾。为什么这么说呢?假设物质是无限可分的,想象一下,你把一块物质无限分割,会剩下什么呢?会剩下有维度的微小粒子吗?不会。因为我们假设物质是可以无限分割的,微小粒子可以再被分开,直到分成没有维度的点。

但是,如果我们把这些没有维度的点再组合起来,把两个没有维度的点放在一起,你无法得到有维度的东西,用三个点、四个点也不行。无论你把多少个点放在一起,都没法得到维度,因为点本身没有维度。无论把多少个没有维度的点组合起来,都不能还原成那个有维度的物质。这就是矛盾。

唯一可能的解释,就是一开始的假设错了。物质不是无限可分割的,任何物质都是由一些不连续的小物质构成,这些不连续的小物质大小有限,而且没法继续分割下去。德谟克利特将那些不能再分割的物质命名为「原子」。

德谟克利特进一步推测,整个宇宙由无限的空间构成,其中有无数原子在运动。空间没有界限;没有上也没有下;没有中心,也没有边界。相信世间的一切,就是原子在空间中运动形成的。

德谟克利特的观点影响了此后无数的科学家,不过人类还没有发明电子显微镜之前,根本无法直接观察到原子甚至是分子的存在,直到1905年,也就是两千多年以后,才有一位天才科学家在人类无法观察原子的时候,就找到了原子存在的决定性证据。

这位科学家就是阿尔伯特·爱因斯坦,当年他只有 25 岁。

爱因斯坦用的方法惊人地简单。他没有使用复杂的科学理论,只用了一个思想实验,再加上一点数学计算,就证明了德谟克利特所说的原子的存在,而且还能计算出原子的大小。咱们来看看爱因斯坦是怎么想的。

如果我们仔细观察非常小的粒子,比如飘浮在空中的灰尘,你会看到,灰尘在一直振动跳跃。它们会随机运动,离开原来的位置,慢慢地漂移。这是因为,这些灰尘与空气中的分子发生碰撞,无数的分子从东南西北撞过来,左撞右撞就把灰尘给撞偏了。

听到这,你可能觉得没什么出奇的,这是常识嘛。别着急,巧妙之处在后边。

爱因斯坦又往更深处想了一层,如果咱们假设空气中的分子无穷小并且无穷多,那其实撞击的作用就会被平衡掉。因为分子无穷多嘛,有多少从左边撞过来的,就有多少从右边撞过来,有多少从上边撞过来的,就有多少从下边撞过来。那在每个瞬间,那颗灰尘受到的撞击都会被相互抵消,要是这样的话,那颗灰尘根本就不会移动。这就和咱们观察到的现象产生了矛盾。

同样,这个思想实验唯一能得出来的结论,也是一开始的那个假设就是错的。分子是有大小的,数量也是有限的。这样的话,撞击只是大部分被抵消了,没法完全被抵消。

而且爱因斯坦发现,分子越小,两次撞击之间的间隔就越短,来自不同方向的撞击就越容易平衡并且相互抵消,微粒移动的距离就越少。

这样,爱因斯坦不仅证明了原子的存在,而且还找到了一种测量原子的方法,我们可以通过观察液体中漂移的微粒,测量它们到底漂移了多少,也就是从某一位置移动多少,这样就能计算出原子的大小。

终于,在两千多年之后,爱因斯坦用他的天才,给德谟克利特的洞见找到了证据:物质的本质是微粒。

从那时到现在,又过了一百多年,人类对于物质的本质又有了新的认识。原子不再是不可分割的,科学家们可以深入到原子内部去探究,由此建立了量子力学。

在量子力学之中,人类对于物质的看法有保留也有颠覆。

保留的就是,科学家进一步确信,物质是不可能无限分割的。学数学的时候,课本告诉我们,一条线段上有无穷多个点。但是那只是数学的假设,如果我们真的在纸上画一条一厘米的线段,然后不停地向下分割、分割、分割,并不能真的分出无限多个点来。科学家们已经证明,不管是长度还是重量,都不能无限变小,而是到了一个尺度就再也不能再向下分了。

但是量子力学揭示的另一个事实,就有点颠覆我们的认知了。在量子力学描述的世界中,世间的万事万物,本质并不是实实在在的物体,而是过程。

这个话听起来太反常识了。好在罗韦利给我们举了个例子,帮助我们更好地理解这个概念。

你可以想象一下大海,还有海面上的波浪,它们虽然形态看起来很不相同,但是其实它们都是水,从成分上看,没有什么不同。只不过当这些水被卷入一场运动的时候,它就变成了海浪,而当这场运动结束,它就又变成了海面上的水。

同样,大海、湖泊、小溪、瀑布,它们有成分上的不同吗?并没有。只是因为参与了不同的运动过程,就成了不同的形态。

从量子力学的角度再观察事物,我们也会有不一样的看法。比如你和我,我们并不是一个实体,因为每时每刻,都有无数的粒子离开我们的身体,也有无数的粒子加入进来。我们在这个世界上,也像那片海浪一样,是个流动的事件,是一个暂时保持的过程。

所以,量子力学教会我们,不要从物体的角度来思考世界,而应该从过程的角度来思考世界。

过程就是从一次相互作用到另一次相互作用的历程。世间的万事万物,是由不可分割的微小粒子构成的。但是物体的属性,只有在这些粒子发生相互作用的瞬间,才能让我们分别出来。一块石头是在一定时间内保持其结构的量子振动,就像海浪再次融入大海前会暂时维持它的形态一样。

罗韦利引用了一位哲学家写下的诗句,总结了他心中物质的本质:「物体是一个不变的过程」。

接下来,我们再来看第二个问题,空间的本质是什么?

刚才我们聊到了,在德谟克利特的时代,他相信世间的一切,就是无限的空间和在空间中运动的原子。

这个观念一直延续了将近两千年,到了牛顿的时代,人们虽然对于物质和运动的理解都有了天翻地覆的变化,但是对于空间的认识还是一直不变。

空间就像是一个剧场,只是提供了一个舞台,各种物质在这个剧场里粉墨登场。而且这个剧场特别结实,不论这些物质怎样演变,都不会对空间产生任何影响。

但是突然有一天,这个剧场突然闯进了一个新的演员,开始颠覆人们的想法。这个新的演员叫作「场」,就是我们常说的电场、磁场那个「场」。

场的发现太重要了,可以说给人类开启了全新的时代,从20世纪到今天的那些神奇科技,像是收音机、电视、电话、电脑、卫星、互联网、WiFi,如果人类没有发现电磁场,这些改变我们生活的发明都不可能出现。

不过,电磁场也给科学家们出了难题。

科学家们发现,场、空间、力、原子,这几样东西之间的关系越想越乱,怎么捋都捋不清楚。尤其后来,科学家们提出了「引力场」的概念,那引力到底是原子和原子之间的相互作用,还是一种场呢?原子在空间里的运动,和引力场的活动,这中间又是怎么样的一种关系呢?

科学家们发现,没法找到一个统一的理论,把这些事儿一股脑说清楚。这个时候,又有一位天才科学家找到了答案,这个人还是爱因斯坦。

今天我们回头看,只能感慨爱因斯坦的天才,因为他只靠一个答案,就解决了这个问题,这也是人类思想史上最闪亮的时刻之一。

爱因斯坦问,如果说空间和引力场实际上就是一回事儿呢?这个极其简单而又优美的想法,就是广义相对论的基础。

用广义相对论的角度看世界,世界又变得简单了,什么空间、粒子、电磁场、引力场之间的糊涂账没有了,世界变成了只有粒子和场。

而所谓的空间,其实就是引力场。

而且,空间不再是一种没法改变的神秘存在。因为引力场是一种场,它会运动与起伏。用爱因斯坦的比喻来说,我们并非被容纳在一个无形固定的脚手架里,我们是活在一个巨大的、活动的软体动物内部。

太阳使其周围的空间弯曲,地球并不是因为什么神秘力量才围着太阳转,而是在倾斜的空间中沿直线运动。行星环绕太阳运动、物体下落,都是因为它们周围的空间是弯曲的。就像在漏斗中转动的珠子:不存在什么漏斗中心产生的神秘的力,是漏斗壁那个弯曲的特点使珠子旋转。

这是对世界的极大简化。空间不再与物质有分别,空间成了物质产生的一种效应,就像是一枚吸铁石摆在那里,周围就有磁场一样,任何一个物质的旁边就会产生引力场,空间成了物质自带的一种属性。

广义相对论的诞生,终于把物质和空间的关系捋清楚了。但是还有另一笔糊涂账,让爱因斯坦和之后的几代物理学家都头疼不已。这就是广义相对论和量子力学之间的巨大矛盾。

罗韦利在书里调侃说,如果一名大学生上午听了相对论的课,下午又听了量子力学的课,然后这个学生得出结论,说教授们都是糊涂蛋,他这么想是可以原谅的。因为广义相对论和量子力学之间有太多不一致,或者是互相矛盾的内容。更诡异的是,两个理论都非常好用,从各种实验来看,大自然就像是个两面派,一边对着广义相对论说,你是正确的,一边又对着量子力学说,你也是正确的。可是这两个理论有很多地方都是相反的。

前边咱们说到,科学家们一直想找到一个可以解释一切的万有理论,目前来看,万有理论最大的障碍,就是怎么把广义相对论和量子力学糅合到一起去。

比如在空间的问题上,广义相对论和量子力学两种理论就打起来了。

广义相对论说,空间是一种场,就像是一个巨大的软体动物,可以弯曲伸展。这个场是连续不断的。

但是量子力学告诉我们,连长度都有最小的、不可分割的单位,所以根本就没有连续不断的东西。

你看,这就是矛盾,那这种矛盾怎么调和呢?

这就要说到咱们一开始提到了「量子引力理论」了。虽然量子引力理论还只是一种猜想,但却是目前最能解决矛盾的理论。

实话实说,量子引力理论很深,而且很多地方确实是反常识的,但是罗韦利找到了一种比喻,用一种极简的方式,帮助我们更好地理解这个理论的核心。

罗韦利打了个比方,说引力场更像是一块布料,乍一看,它是一大片,连绵不断的,但是如果你更细致地观察,你会发现这一片布料是由无数根线编织出来的。空间也是如此,它看起来是连续的,只不过是因为我们无法感知更细小的尺度,看不到那些细小的线。而那些细小的线,其实就是微小的粒子形成的微小的场,叠加在一起,就成了大的引力场。

这就是空间的本质。

说到这,咱们往回倒一倒,你还记得第一个问题,物质的本质是什么吗?物质的本质是微小粒子相互作用的过程。

你看,物质的本质是微小粒子相互作用的过程,空间的本质是微小粒子形成的微小的场。于是,从量子引力理论,也能导出那个结论:空间和物质没有区别,都是微小粒子的产生出来的。

于是,量子引力理论就说,其实无论是光、能量、空间、物质,世间的万事万物,其实都只不过是一种实体的不同表现形式,物理学家给这种实体起了个名字,叫「协变量子场」。

这个结论看起来很奇特,非常反常识,但是却有严密的物理学和数学可以支持。有越来越多的证据在支持量子引力理论。虽然它仍然是一种猜想,但是已经是当下最能揭示物质和空间本质的猜想了。

最后,我们再来看第三个问题,时间的本质是什么?

你会发现,刚才咱们聊了这么多,空间的本质,物质的本质,但是罗韦利根本就没有谈到时间。

是的,罗韦利在这本书中,又给出了一个惊人的论断:时间其实是不存在的。

或者换一种说法,时间不过是我们人类在理解世界时,产生的一种幻觉。

这个听起来太像疯话了,但是你别着急,这不是罗韦利在说梦话,他是有科学推导的依据的。

如果你问一个物理学家,到底什么是时间?到底哪个物理概念能决定时间?物理学家大概率会回答你,是热量。

为什么这么说呢?因为时间流逝的一切现象都与温度有关。

时间的显著特点是向前移动,不会向后移动,也就是不可逆的。但是大多数物理现象都是可逆的。比如,我们拍摄一个摆动的钟摆,或是被向上抛出后又落下的石头,然后倒着放影片,看起来也没有问题,钟摆从左到右还是从右到左,石头向上还是向下,都是合情合理的。

你可能会提出质疑,不对吧,石头落地会咣当一下,如果你倒过来放影片,石头咣当一声然后自己飞到天上去,这就不科学了吧?

那我们就来看看,这咣当一声到底是个什么样的物理现象?

石头接触了地面,并且停了下来,那石头的能量去了哪儿呢?撞击产生了热量,加热了地面。你看,就是在热量产生的那个时刻,过程就不可逆转了。所以,是热量的变化,把过去和未来区别开来。

你再想想,其他不可逆的事情,是不是都伴随着热量的变化?

燃烧的木炭会转化为烟,但是烟无法变回木炭,这中间是热量的变化;旧自行车会随着时间磨损,所谓磨损,也是通过摩擦产生热量;太阳内部发生着剧烈的核聚变,不停向外释放着热量;就连我们活着慢慢变老,其实也是一个产生热量的过程。

无论何时,当你要给时间找一个箭头的时候,你会发现,这个箭头永远和热量有关系。没有热量,时间就没有的方向。

但是我们再往深处想一层,什么是热量,什么是温度呢?其实也是一个极其粗糙的概念。

从微观上来讲,温度表示的是一大群分子运动的剧烈程度。也就是说,温度是我们造出来的一个概念。我们懒得深入进微观层面去探究每一个分子的运动,所以用温度这个概念,去笼统概括这些分子的状态。反过来讲,只要我们深入进去,看得仔细了,能看到每一个分子,温度的概念就消失了。

从这个角度来讲,所谓温度,所谓热量,只不过是我们在信息不够精确的时候,对世界一种粗糙的认识。只要我们的信息足够精确,温度和热量的概念自然就消解了。

既然我们刚才聊到,时间的方向是由热量决定的,我们自然就可以得出结论。时间也是我们在信息不够精确的时候,对世界一种粗糙的认识。

因此,时间并不是世界的基本组成部分。

打个比方,我们在上学的时候都做过几何题,为了更好地理解问题,求解答案,我们会在题目上画辅助线。但是,辅助线不是那个图形的组成部分,那个圆形是真实存在的,那个三角形是真实存在的,但是那条辅助线,并不是真的在题目里边,只是我们为了更好地理解题目,在后来加上去的。如果有个特别聪明的学霸,单靠想,就能把这道几何题想明白,那在他的草稿纸上,就没有这道辅助线。

我们人类认识世界也是,如果我们可以细致地观察,进入量子的世界,看到更细微的粒子怎样运行,看到物质和空间的本质,时间的概念自然就消解掉了。

所以,罗韦利在这本书中,为时间做了一个惊人的定义:

「时间是我们忽略了事物微观物理状态的结果。时间是我们所没有的信息。时间是我们的无知。」

到这里,这本《现实不似你所见》其中精华的部分,我就为你解读完了。

总结一下,罗韦利在这本书里边给我们展示了理论物理学的最新成果,为我们介绍了量子引力理论,这个理论可以帮助我们更清晰地认识物质、空间还有时间的本质。

量子引力理论教会我们,不要从物体的角度来思考世界,而应该从过程的角度来思考世界。过程就是从一次相互作用到另一次相互作用的历程。世间的万事万物,是由不可分割的微小粒子构成。但是物体的属性,只有在这些粒子发生相互作用的瞬间,才能让我们分别出来。物质的本质是微小粒子相互作用的过程。

空间的本质是微小粒子形成的微小的场。于是,从量子引力理论,也能导出结论:空间和物质没有区别,都是微小粒子的产生出来的。

于是,量子引力理论提出了一种惊人的猜想,无论是光、能量、空间、物质,世间的万事万物,其实都只不过是一种实体的不同表现形式,物理学家给这种实体起了个名字,叫「协变量子场」。

而时间并不是世界的基本组成部分,只不过是我们在信息不足的情况下,为了更好地理解世界,而自己想象出来的一个概念。如果我们可以细致地观察,进入量子的世界,看到更细微的粒子怎样运行,看到物质和空间的本质,时间的概念自然就消解掉了。

读完这本书,我还有一个感受。

我们刚才一起进行了一场颠覆认知的烧脑之旅,物质的本质、空间的本质、时间的本质,每一个答案,都和我们的常识格格不入,如果不是听过这二十多分钟的音频,而是直接看到书中的结论,你我都会觉得,这大概是一个疯子的胡言乱语。

但是,如果我们回想一下,人类认识这个世界的过程,就是不停和自己的常识作斗争的过程。

•地球是圆的;

•人类不是宇宙的中心;

•运动的物体如果不再受力,会一直运动下去;

•没有空气阻力的时候,羽毛和铁球会同时落地;

•光速永远不变,时间和空间反而是相对的;

每一个物理上的新发现,都在挑战我们的常识。我们接近真理的过程,也是和常识作斗争的过程。

现在,人类对于世界的认识又往前走了一步。是固守着自己的常识,还是拥抱新的真理?这是我们每个走在求知路上的人,都要做出的选择。

最后,我想把罗韦利写过的一段话送给你。

「我们的爱与真诚与生俱来,我们天生就渴望懂得更多,渴望不断学习。我们对世界的认知在不断增长。在知识的边界,我们的求知欲在燃烧。我们渴望探索空间纹理的细微之处,探索宇宙的起源,时间的本质,黑洞的现象,以及我们思维的运行。

现在,在人类已知事物的最前沿,我们将要航行于未知的海洋,世界的奥秘与美丽熠熠生辉,让我们目眩神迷。」

撰稿、讲述:陈章鱼 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

当今的科学界,量子引力理论被认为是最有可能成功的万有理论。

-

量子引力理论提出,物质和空间,其实都是「协变量子场」的不同表现形式。

-

时间并不是世界的基本组成部分,只不过是我们在信息不足的情况下,为了更好地理解世界,而自己想象出来的一个概念。