《构造另一个宇宙》 曲飞工作室解读

《构造另一个宇宙》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者,是日本学者武田雅哉,现任北海道大学教授,他主要研究方向是中国文化史和美术史。武田的研究风格,以脑洞大开著称,兼具学者的知识和漫画家天马行空的想象力,自称“中国文化的炼金术士”,特别善于从神话和玄学中挖掘中国古人对时空和宇宙这些宏大概念的思考。

关于本书

本书是武田雅哉在上世纪90年代发表的一系列关于中国古人传统时空思维的文章合集。在这本书里,武田带我们探讨:中国古人是如何看待时空、宇宙这些概念的?他们如何通过想象,构建了一个与我们现实世界既相像又不像的“另一个宇宙”?而这个想象世界,又是如何运转的?

核心内容

这本书讲述了一个存在于中国古人想象中的世界。在这个世界里,一些原本相对立的概念,是可以相互转换的,比如大和小。这个世界和我们身处的自然世界高度相似,却又完全不同,看起来是自然世界的复现,但其实体现的是人为的设定,古人希望能控制这个世界,也希望可以在现实跟想象世界之间自如地穿越。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书是《构造另一个宇宙:中国人的传统时空思维》,这本书的中文版大约17万字,我会用大约24分钟的时间为你讲述书的主要内容:中国古人如何看待空间与时间的概念,中国古人想象中的世界,跟现实世界有哪些异同,这二者又是如何互相影响,从园林盆景到故事小说,这里都蕴藏着中国古人什么样的世界观。

本书的作者,是日本学者武田雅哉,现任北海道大学教授,早在上世纪八十年代,就曾经在复旦大学留学,并且在复旦学报上发表专业论文,他主要研究方向是中国文化史和美术史。上面这段履历对日本学者来说很正常,但是再往下介绍他,立刻就画风突变了,看看他的著作名称:《飞翔吧,大清帝国》《仓颉盛宴:汉字的神话》《猪八戒大冒险》《桃源乡的机械学》……没错,武田的研究风格就是这么脑洞大开。本书是他在上世纪90年代发表的一系列关于中国古人传统时空思维的文章合集,这本书也曾经推出过中文繁体版,当时的书名叫《桃源乡的机械学》,而简体版是最近才面世的。

在这本书里,作者武田带我们探讨了一系列很离奇但又很耐人寻味的问题,那就是,中国古人是如何看待时空、宇宙这些概念的?他们如何通过想象,构建了一个与我们现实世界既相像,又不像的“另一个宇宙”?而这个想象世界,又有哪些特点,是如何运转的?下面我们就从这三个方面来解读本书,一起随着武田教授,开启深入祖先精神世界的奇妙之旅吧。

这本书的开头,作者讲了一个中国南北朝时期的志怪故事,来切入主题,故事的名字叫《阳羡鹅笼》。阳羡是一个地名,是江苏宜兴古时候的名称。《阳羡鹅笼》的故事说的是,有个人背着一个笼子,里边装着两只鹅,走在山里,迎面碰上一个书生,对他说,我走路走得筋疲力尽,能不能让我到你的鹅笼里休息一下啊?这个人很好奇,觉得书生是跟他开玩笑,一个大活人怎么能坐进小小的鹅笼里呢?就答应了,想看看到底什么情况,结果,这个书生嗖的一下子就钻进他背上的笼子里了。注意,最离奇的来了——笼子没变大,书生也没变小,但他就是进去了,坐在两只鹅中间,一切都显得那么正常。

这个故事后面还有很长的一段儿,但我们没有必要全讲了,因为讲到这就已经把故事最核心的精髓讲出来了。我们来琢磨一下这个故事啊,如果用立体几何学的眼光来看,会觉得非常荒诞,因为这是绝对不可能的,甚至在我们认识的空间维度概念下,都想象不出那是什么样的画面,但是,如果我们摆脱科学条框的束缚,往深一层里来琢磨这个故事,会看到什么呢?

那就是,这个故事体现了中国古人对空间的观念,甚至可以说,这个故事里藏着中国古人看待宇宙、时空、历史的一个总的哲学视角。这么讲比较抽象难理解是吧,下面我们就按着这本书的思路,一点点来解释这个玄奥的话题。

我们还是先放下抽象的描述,从具体的故事讲起吧。这回要讲的就是史实了。说1782年,清乾隆四十七年,乾隆皇帝为了治理黄河水患,派大臣去勘察黄河源,祭祀河神。黄河孕育了中国文明,但黄河的源头究竟在哪儿?这个问题近代之前中国人始终没搞清,乾隆作为一个好大喜功的皇帝,他很想弄清这个问题,所以对这件事非常重视。后来,他派去的大臣写回来一份报告说,在青海中部的阿勒坦地区,有一座山,山壁都是黄颜色的,山上有一块数丈高的巨石,名叫“嘎达素齐老”,在蒙古语里的意思是“北极星石”,这块巨石上面就是天池,那就是黄河的源头。乾隆很满意这个调查结果,不久后颁布谕旨,添油加醋讲了上面的故事,这个结论呢,也就成了举国上下都普遍接受的定论。

现代的地理勘测已经证明,这个结论是不够准确的,不过我们说这个,不是要苛责乾隆时代的技术水平,而是想提示你思考一个问题,黄河,这么一条奔流几千里的大河,它的发源居然是在一块石头上,这么明显不可思议的事,为什么在当时,那么多人会相信?仅仅是因为,它是由最高权威也就是皇帝说的吗?

我们还是暂且存而不论,再看下一个故事,这是明代的一本笔记《治世余闻》里记载的:说明朝弘治年间,有个人在山西看到一处山泉,就把它买了下来,然后顺着这个泉眼往下挖掘,挖出一块石头,这眼山泉的水,就是从这块石头里流出来的。这个人跟当地的地方官解释说,这石头就是传说中的“水宝”,石头里能产生水,而且是无穷无尽的,足够千军万马来使用。

显然这个故事也不可能是真的了。不过我们把它对照前面的黄河源与北极星石的故事来看,是不是很相似呢?虽然水宝很小,北极星石很大,但它们在故事里代表的是同一个意象,那就是“有限的空间”,而“无限”的水,可以蕴藏在有限的空间里。

我们再来说一个更有代表性的,中国很多神话故事里都出现过的经典道具:葫芦。从八仙到西游记,从封神演义到葫芦娃,可以说从古至今,中国神话里都会出现葫芦,并且这些葫芦的功能设定也都很相似,有的能把人装进去,最典型的就是《西游记》里银角大王手上那个,“我叫你一声,你敢答应吗?”这句台词应该算是几代人的童年回忆了;还有的葫芦,里面包罗万象,不论灵丹妙药还是什么好东西,都可以从葫芦里倒出来,比如“八仙过海”里铁拐李的葫芦。那我们来归纳一下这些葫芦的共性是什么?不论是能把外面的东西“吸进去”,还是能把比葫芦大得多的东西从葫芦里“倒出来”,是不是它们都意味着,一个很小的空间里,可以容纳进无穷大呢?

作者在这又回过头,再讲了一下黄河源的话题:在明代的两本地理图册《地理人子须知》和《广舆图》里,黄河源头的形状,就被画成葫芦形。作者解释说,这是因为古代中国人认为,黄河,只有发源于这种具有容纳一切的神奇力量的葫芦里,才是合乎解释的。

我们这个部分要讨论的是,中国古人的空间观念。现在再把这四个故事并列在这看一下——阳羡鹅笼:人可以在不改变自身大小的情况下装进鹅笼子;黄河源和水宝:一块石头里可以生出无穷无尽的水;各种葫芦:有限的空间里可以容纳下万事万物。

看完这四个故事,我想答案已经呼之欲出了,那就是,在中国古人的空间观念里:大与小、潜与显,乃至地理方位,都不是恒定不变的常量,而是在一定条件下可以相互转换的。所谓大,固然可以容纳小,而所谓小有时候也可以容纳大,这些概念,就是处在这么一种奇妙的共生状态下。这听起来是不是很玄很匪夷所思?这种不合理但又透着神奇魅力的看法又是怎么形成的呢?

要想厘清这个观念的理论根源,那我们需要追溯到更远,直接追溯到世间万物的诞生之初——让我们来重温一个熟悉的神话故事:盘古开天。盘古之前的世界是什么样的呢?是处在“混沌”状态,世界就像一个鸡蛋,而盘古就是在这个蛋里孕育出来的,然后他开天辟地,混沌被打破,这才诞生了世界。

让我们按照上面的逻辑视角,来把这个再熟悉不过的故事重新解构一下:我们当下所处的这个、无穷无尽的世界和宇宙,在它最初的时候,曾经只是一个蛋:这不就是“小”里包藏着“大”、“无穷大发源于无穷小”的绝佳例证吗?既然世界的本源都是如此,那么什么鹅笼啊、水宝啊、宝葫芦啊,这些不也都显得很合理了吗?所以说啊,或许我们现在熟知的、基于三维空间的立体几何学理论,在更高的维度和视角下,就是完全不同的状况了。

这个烧脑的话题我们就先说到这,中国古人的空间观念里的“不确定性”还包括“潜和显”的不确定,以及地理方位的不确定,跟前面的相比,这两个就好理解多了,我们简单说。

潜和显,是一对反义词,但就像大与小一样,它们也是可以相互转化的。这个又要说回黄河源的话题,在古代,古人对黄河源头一直有个很玄幻的说法,认为今天新疆的塔里木河就是黄河的源头,塔里木河注入罗布泊,然后变成地下的潜流,向东一直流到青海,才再次破土而出,变成黄河,这就是“黄河重源说”。这种假说当然是没有根据的,但这个认识的背后,体现的是中国古人世界观里最核心的一个观念:阴阳转换。我们先假定这个说法成立,塔里木河和黄河是同一条河,那么这条河时而在地上流淌,呈现出“显”的状态,也就是阳;时而在地下,以“潜”的形式运行,这就代表着阴。潜和显,或者说阴和阳,这本来是对立的,但是可以存在于同一个事物身上,并且在不同的条件下相互转化,可以说,这就是中国古人世界观当中的一个核心,所以古人会以这种逻辑为出发点,把不沾边的塔里木河和黄河联系起来,认为它们是同一条河呈现出的不同状态。不过最后我们要再说明下,“黄河重源说”当然是不成立的了。

那么地理位置呢,中国神话里有一座著名的神山,就是昆仑。虽然普遍认为昆仑在西方,但“昆仑”具体指的是哪里,也并不确定,现在地理意义上的昆仑山脉,跟神话中的昆仑并不完全等同。历史上还曾经把喜马拉雅山当做过“昆仑”,而且中国古代也会把东南亚的一些地方称为“昆仑”,这就是所谓“南海昆仑”。那为什么昆仑这么一座地标性的、被视为“中华文明发祥地”的山,却没个明确的位置所在呢?为什么会时而在西,时而在南?作者认为这既是古人地理知识不断完善的结果,也是“现实世界”和“想象中的世界”不断相互影响的结果。神话中的“昆仑”,其实是只存在于“想象世界”的,而人们随着对现实世界了解的加深,不断把现实中的地理发现投射到想象的世界中,这就造成了“想象世界”中的“昆仑”位置不断挪移。

而这种“万事万物都可能朝相反的方向变化”的观念,不仅仅体现在空间概念上,也体现在时间概念上。我们理解的时间,是单向流动的,永远不可能倒流,古人看待时间,在微观层面上也是这样,所谓“时光一去永不回”,但如果不以世间的琐事作为参照物,而是从更宏观的视角来看,那么时间也可以被认为是一个周而复始的过程。北宋著名的玄学大师邵雍,在他的著作《皇极经世书》里阐述宇宙的发展历程,把宇宙的历史概括为几个阶段:从混沌未开,到天地分离、万物生成、人类出现,这就是截至目前的宇宙历史。但宇宙也像人一样,不可能永远处在盛年,接下来的发展必将是走向衰竭,人类灭绝,日月星辰停止运行,最终宇宙回归到最初始的混沌状态,直到开始新的循环。

作者说,宋代之后中国人的宇宙观,始终没有脱离出邵雍设想的这个框架。不过让我们感到安慰的是,根据邵雍推演的时间进度表,如果把宇宙诞生算作0年,人类诞生是在两万七千年,而人类灭绝要等到十万零八千年,不用担心,还早着呢。

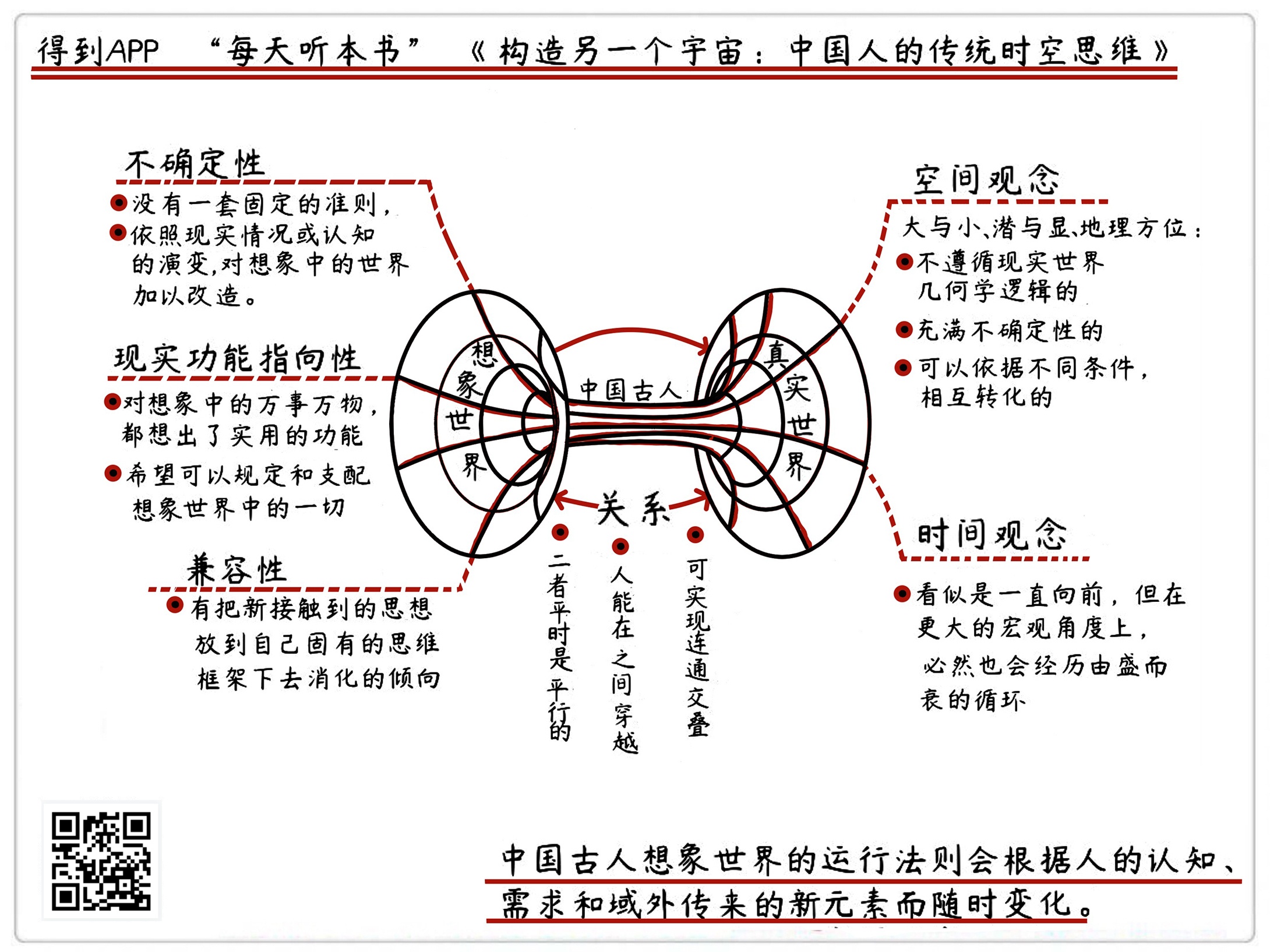

说到这儿,其实我们已经讲完了这本书最值得我们思考的部分,也就是中国古人对空间和时间观念。具体说,中国古人想象中的世界,是一个并不遵循现实世界几何学逻辑的、充满不确定性的世界。在这里,大和小、潜和显,以及地理位置,这些都不是明确的,而是可以依据不同条件,相互转化的。而时间也是如此,看似是一直向前,但在更大的宏观角度上,必然也会经历由盛而衰的循环。这就是中国古人对时空、对宇宙的认识。

前面说的是中国古人的时空观念,也可以说是一个存在于中国古人想象中的世界,那么中国古人是如何以这个“想象世界”为蓝本,来改造现实世界的,他们又是如何理解这两个世界的关系?

我们先从中国一个独特的艺术品讲起,就是盆景。盆景我们都见过,通常都要有石料,有植物,有土,有的还有水,也就是说,在花盆这么一个有限的小空间里,用上述这些元素模拟出一个自然的世界。用前面说过的中国古人的空间观念来看,这体现的也是“小”和“大”的辩证的统一,而同时呢,这个“小世界”虽然是模拟自然,但它的每一处细节都是经过人工设计的,所以,作者认为,盆景体现了中国人对他们想象的世界的“控制欲”。

盆景的放大版,就是中国园林。近代欧洲人见过中国园林之后,把中式园林称为“自然风致园”,就是院中的花草树木都是按照它们本来的样子生长,区别于欧洲那种把树、灌木和草坪都修剪成整齐形状的“几何园林”,确实这种风格对欧洲人来说很新奇,但是作为更熟悉东方文化的日本人,本书的作者武田看出了门道。他说,中国的所谓自然园林,其实一点也不自然。最典型的园林里的假山,用的都是太湖石,这种石灰石常年沉在水里,在水的侵蚀下形成非常奇特的形状,也带着一种奇特的美感,更符合中国人对“仙山”的想象,所以中国人把太湖石用来造假山,而在自然界里,你是找不到一座这样的山的。

从盆景到假山、园林,当中国人有条件自己设计制造一个“世界”的时候,他们设计出来的世界,看起来是师法于自然,但其实又跟真正的自然完全不符,而是带着非常强的人为的设计感,而这种设计,真正的原型不是现实世界,而是他们想象中的那个理想世界。这也就是作者书名里表达的:构造另一个宇宙。

那么中国古人如何看待身处的现实世界,和仅存在于他们想象中的世界,这二者的关系呢?我们还是来看一个故事:唐明皇游月宫。这也是一个耳熟能详的故事了,就是说,有一年上元节,唐玄宗李隆基在一位道士的指引下,从洛阳城的皇宫,瞬间来到了月宫里游览。这个道士在不同的版本里有不同的名字,但他在故事里起的作用是一样的,就是他充当了一个媒介,让人(唐明皇)瞬间从甲处到了相隔遥远的乙处。

还有很多故事都属于这个模式,比如桃花源记:武陵渔人,穿过一个幽暗的小窄洞,从现实世界进入了理想世界:桃花源。作者认为,这就是中国古人对现实世界与想象世界关系的看法。这二者平时是相互隔绝的,但是在某些特定情况下,两个世界是可以实现连通,甚至交叠的,人也能在两个世界之间穿越。

上面描述了中国古人想象中的世界,即便是只存在于想象中,那它也还是需要遵照一定的规则来运转,要有一定的特点。最后,我们就来讲讲中国古人想象中的世界具有哪些特性。在原书里这是分成两部分的,但其实讲的是一回事,所以我们综合成一个来讲。

中国古人想象出的世界,有哪些特性呢?作者写到这已经是脑洞全开了,他从不同的方面举了很多例子,完全是天马行空,逻辑关系看起来比较凌乱,而我们在这打乱作者的叙述顺序,把这些归纳为三种特性,分别是:1.不确定性,2.现实功能指向性,3.兼容性。

先说不确定性,下面我们终于要请出作者最欣赏的中国神话人物猪八戒了。说起猪八戒,你想到的是一个什么样的形象呢?是不是白白胖胖呢?但如果翻看吴承恩的《西游记》原文,你会发现书里明确写过猪八戒的造型是“黑面短毛”,也就是说,猪八戒的形象应该是黑猪,而不是白猪。

那猪八戒是怎么由黑变白的呢?这里有技术层面的原因,当时的印刷水平还不行,如果插图忠于原著描写,把猪八戒画成黑色的,那印出来之后整个脸就会变成一团黑。事实上早期的明代《西游记》插图,猪八戒的脸就是黑色的,但是效果很糟,完全看不清五官长相。所以后来的插画师把猪八戒画成了白色的。

而作者认为另一个原因是,在吴承恩的时代,中国最常见的猪的品种就是黑猪,所以吴承恩在设定猪八戒肤色的时候,参考的就是他印象中的猪。而后世中国畜牧业对猪的品种进行了改良,引进了更多的白猪,所以后来的人想象的猪八戒的形象,也是参考了他们在现实中见得更多的白猪。于是潜移默化之间,人们就默认猪八戒也应该是白猪了。所以,即便是有《西游记》原著的权威设定,但影视作品甚至卡通里出现的猪八戒,绝大多数都是白色的,作者说在日本也是这样。作者把这个现象叫做,“文字屈从于图像”。

与这个例子相对的是江豚,豚就是猪的意思,从字面上看,“江豚”就是“生活在江里的猪”。江豚本来就很稀少,古人的观测水平又不行,所以误以为它们是跟“猪”很接近的一种生物,就把它们命名为江豚,海豚的名字也是这么来的。江豚今天是保护动物,但在古代,扬子江沿岸的渔民经常捕捉江豚,按说人们是见过江豚真实长相的,然而在明清时代的图画中,画师还是把江豚画成猪的样子,只是耳朵上长着鳞片,以此来表示它是像鱼一样生活在水里的。这就是典型的望文生义了,不是按照事物实际的样子,而是按照大众凭借字面对它的想象来画,作者把这种情况称为“图像屈从于文字”。

猪八戒和江豚这两个例子对照起来看,就是前面说的“想象世界”的第一个特性:不确定性。这个世界里没有一套固定的准则,不论文字还是图形,都不具有权威性,人会依照现实情况或认知的演变,来对想象中的世界加以改造。

这也是中国人想象中的世界,有别于外国人想象的世界的一个不同之处。我们参照作者讲的另一个外国人的例子来看下:18世纪有个叫撒玛纳札的欧洲人,谎称自己出生在台湾,并且写了一部书叫《台湾岛志》。在书里他完全杜撰了台湾的历史、制度、文化,甚至自创了一套并不存在的“台湾语”。这本《台湾岛志》虽然纯粹是胡说八道,但由于他编得太像了,能够自圆其说,在当时信息闭塞的时代来说,足以以假乱真。以至于在一百多年的时间里,欧洲人一直把这本《台湾岛志》当成了解台湾的必读书,直到20世纪,才认识到撒玛纳札的骗局,大呼上当。

拿出这个例子来做对比就是说,在现实之外虚构一个世界,并不是只有中国人才会这样,西方人也一样,但不同之处在于,西方人想象或者说杜撰出来的世界,有一套相对明确的运行规则,虽然不存在于现实,但是符合故事里的设定和逻辑。而中国人想象的世界,则充满不确定性,什么都可能随时改变,即便是“黑与白”这样完全矛盾的属性,也可以相互转化。

中国古人想象出来的世界的第二个特性,是“现实功能指向性”。这个怎么解释?我们来看《山海经》,《山海经》里不但介绍了各种怪兽,有意思的是,很多怪兽还标注上了食用或者药用功能,也就是说,适合怎么吃。所以作者说,《山海经》哪里是一部地理著作啊,简直就是一本菜谱啊!

通过《山海经》的例子,作者认为,中国古人的思维多是从实用的角度出发的,对他们想象中的世界里的万事万物,也都赋予了实用的功能,设想它们在哪些方面可以为人所用,这些想象出来的东西,也都会指向各种现实的用途。作者说,这体现的也是中国人对“想象世界”的支配欲,潜意识里是希望自己可以像神一样,规定和支配想象世界中的一切。

第三个特性是兼容性,这个就好理解了。还是以一个猪八戒的故事为例,《西游记》里的经典章节火焰山,当时师徒四人越走越热,八戒就说,我们是不是到了传说中的日落之国,斯哈哩国了?可能我们会理解为,这就是猪八戒发牢骚随口胡说(当然也可以说是“吴承恩随口胡说”),因为斯哈哩国这个名字在任何中国地理学著作中都查不着。但是作者考证说,这个斯哈哩国,其实是有原型的,就是意大利的西西里岛,西西里岛有一座著名的埃托纳火山。关于斯哈哩国一些奇异风俗的描述,都跟这座火山的活动有关。斯哈哩国的原型,在中国最早载于宋代的地理百科全书《诸藩志》,当时写作“茶弼沙国”,后来在很多地方被沿用,名字也几经变化。

这个故事告诉我们,有时候神话传说里听起来荒诞不经的说法,其实可能真的对应着现实世界中的某地或某事。中国古人特别善于把他们听到的关于域外的零散信息,用自己的视角来解读,并且改头换面,融入到自己的文化里。

不光是这些地理名词,中国古人也会把一些最新的科技,和自己理解的世界运行法则联系起来,比如清末西方科学传入中国的时候,一些中国知识分子都把当时属于尖端学科的电学,特别是电学中的“阴极和阳极”这些概念,跟中国传统观念里的阴阳,乃至男女之间的相互吸引联系起来解释。这也可以理解为,中国文化具有很强的兼容性,中国人有把新接触到的思想,放到自己固有的思维框架下去消化的倾向。

而同样,这种兼容性也体现在中国人对想象世界的构建中,因为不论是地理名词还是科学思想,我们都会把它们纳入到想象中的世界里,比如康有为、谭嗣同,以及蔡元培,这些旧式教育培养出来的近现代精英人士,他们幻想出的未来世界里,就充满着电流之类西方文化的舶来品。

到这,这本书的主要内容我们就都给你讲完了,再一起来回顾一下:这本书讲的是中国古人的时空观念,也可以说,是探究一个存在于中国古人想象中的世界。在这个世界里,一些原本相对立的概念,是可以相互转换的,比如大和小。这个世界和我们身处的自然世界高度相似,却又完全不同。看起来是自然世界的复现,但其实体现的是人为的设定。古人希望能控制这个世界,也希望可以在现实跟想象世界之间自如地穿越。并且,这个想象世界的运行法则也是不固定的,会根据人的认知和需求,随时变化,还会不断吸纳域外传来的新元素。

这是一本脑洞大开的书,思维非常跳跃,逻辑跨度非常大,有些地方的论证也比较随意,不够系统。不过它揭示出的中国古人的思维方式与世界观,还是非常有趣而耐人寻味的,希望你能从中受到启发,重新认识古人,以及他们构造出的另一个完全不同的宇宙。

撰稿:曲飞 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1、中国古人想象的世界里没有一套固定的准则,不论文字还是图形,都不具有权威性,人会依照现实情况或认知的演变,来对想象中的世界加以改造。

2、中国古人特别善于把他们听到的关于域外的零散信息,用自己的视角来解读,并且改头换面,融入到自己的文化里。