《千亿个太阳》 高爽解读

《千亿个太阳》| 高爽解读

关于作者

鲁道夫·基彭哈恩,德国天文学家和科普作家,哥廷根大学天文学教授。后来担任过马克斯·普朗克学会天体物理研究所的所长。

关于本书

这本《千亿个太阳》,是根据作者多年来讲座的内容整理而成的。这是一本老书,最早出版于1980年,直到今天,仍然是关于恒星的经典科普读物。

核心内容

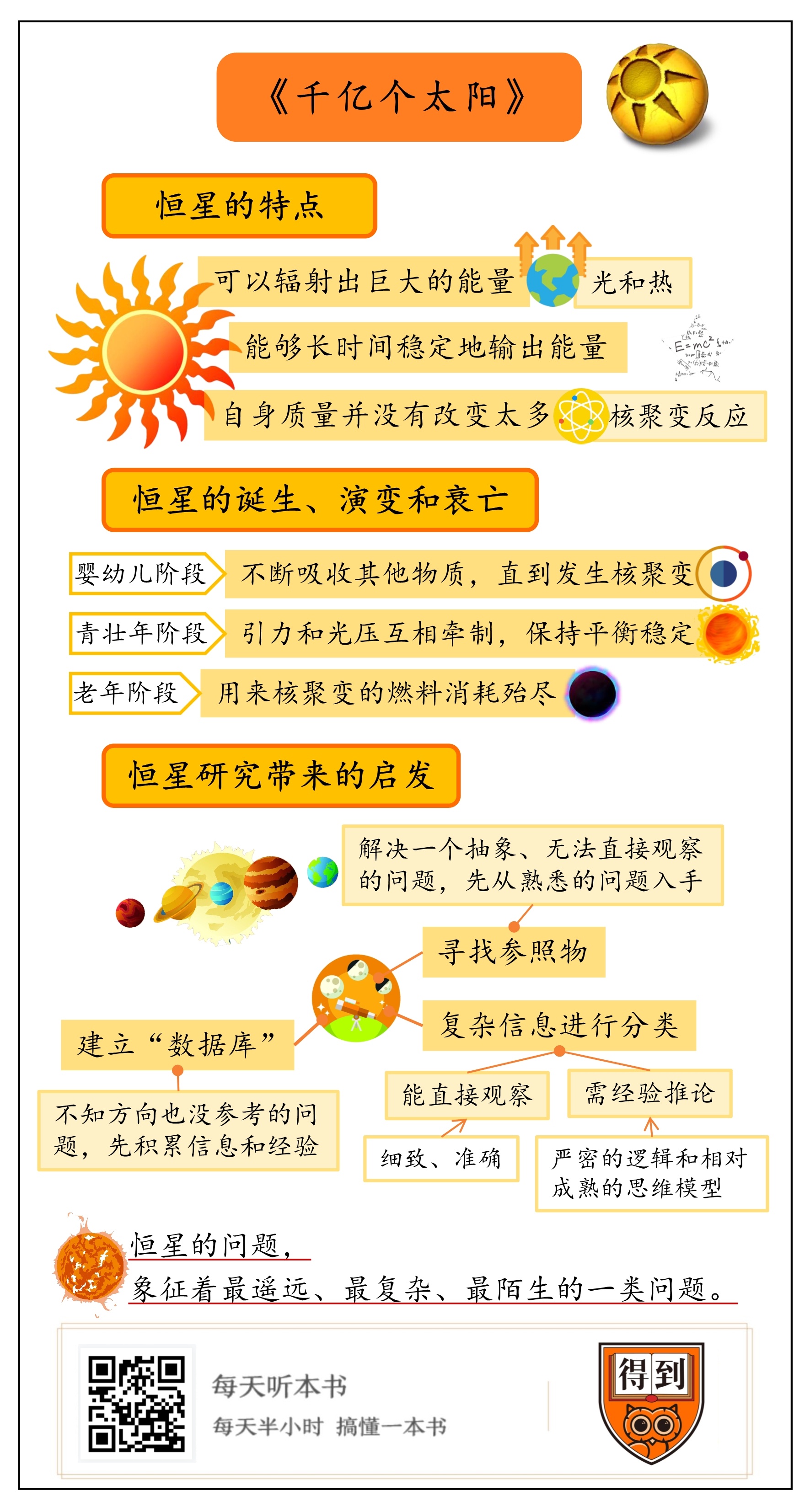

第一,恒星有着怎样的特点?第二,恒星是怎么诞生的?又是怎样走完自己的一生的?第三,天文学关于恒星的研究,能给我们带来怎样的启发?

你好,欢迎每天听本书,我是高爽,德国海德堡大学天文学博士,曾经在国家天文台和北京师范大学从事天文学研究和教学工作。我在得到App开设了《天文学通识》课程,为你系统性地讲述天文学的思维方式。

我今天为你解读的,是一本有关恒星的科普书,叫《千亿个太阳》。这本书同时也作为《天文学通识》课程的参考书目,为你扩展恒星这一单元的知识。

乍一听这个书名,你肯定会觉得奇怪,我们知道的只有这么一个太阳,哪里来的千亿个?就算在神话故事里,后羿当时射太阳的时候,也才有九个。真有千亿个太阳,那还不成了灾难级的恐怖现象了?

其实,从天文学的视角来看,千亿个“太阳”,确实存在。要知道,太阳并不是独一无二的。在银河系里,还有上千亿颗像太阳这样的天体,它们有一个共同的名字:“恒星”。

如果你把太阳看做是一颗恒星的话,那它就再普通不过了。作为千亿个恒星中的一员,它有着适中的尺寸和温度,年富力强,发光稳定,正处在恒星生命周期的中间阶段。如果不是因为太阳离我们很近,我们绝不会对太阳有额外的关注。你看,从这个角度来看,说太阳有千亿个,一点都不为过。这本书之所以叫做“千亿个太阳”,就是站在一个更大尺度上,给我们介绍了宇宙中恒星的性质和特点。

那么作为普通人,我们为什么要了解恒星呢?我们在夜空中见到的,天上发光的星星点点,大部分都是恒星。历史上人们关于夜空的记忆,绝大部分也都来自于恒星。但这还不是需要了解恒星的最重要的原因。更重要的是,了解一些关于恒星的知识,能给你带来一种看待世界乃至宇宙的独特视角。恒星太复杂了,要描述一颗恒星需要几十个基本参数,银河系里的千亿颗恒星彼此之间都存在细微的差异,这么庞大的数据量该怎么掌握呢?这背后的科学思维方式,我在后边会为你详细讲述。

本书作者鲁道夫·基彭哈恩是德国天文学家和科普作家,哥廷根大学天文学教授,后来担任过马克斯·普朗克学会天体物理研究所的所长。今天为你解读的这本《千亿个太阳》,是根据作者多年来讲座的内容,整理而成的。我还要提醒你的是,这是一本老书,最早出版于1980年。虽然距离现在已经过去了很长时间,但我觉得这仍然是关于恒星的最佳科普读物。

接下来我将分成三部分,为你解读这本书。

第一部分,我们说说,恒星具体有着怎样的特点?第二部分说的是,恒星是怎么诞生的?又是怎样走完自己的一生的?第三部分,我们再来具体说说,天文学关于恒星的研究,能给我们带来怎样的启发?

首先来说第一部分。恒星有着怎样的特点?

在回答这个问题之前,我们有必要先来说说,要想研究恒星这类天体,该从哪里入手呢?实话说,其实天文学家们也没有什么特别的方法,只能靠观测太阳,因为太阳,是我们在地球上唯一一个可以清晰观测到的恒星。幸运的是,拿太阳作为了解恒星的入口,非常合适。目前的太阳,正处在恒星生命周期的中间阶段,年富力强,发光稳定。就像一个身体健康的成年人,它代表着恒星发展的最佳状态。

接下来,我就来具体说说,从太阳身上,天文学家们都发现了怎样的特点。

恒星的第一个特点,也是最明显的特点,是它们可以辐射出巨大的能量。

就拿太阳来说吧,我们都知道,地球一直在接受太阳发出的辐射,这些辐射中包含光和热。

就拿太阳对地球的影响来说,地球正对着太阳这一面,也就是处在白天的那半个世界,是在接收辐射,而背对着太阳那一面,处于夜晚的半个世界,会把白天接收到的辐射再释放出去。这就意味着,地球接收到的能量和释放出去的能量几乎是相等的,而且随着地球的自转而交替切换。所以,地球本身的温度会有一个稳定的状态。

但严格来说,地球接收到的能量,还是要比释放出去的能量多那么一点点。这一点点能量,有一部分存储在了植物中,为地球上的生命活动提供必需的能量。比如,我们人类会直接吃掉这些植物,我们还会吃掉以这些植物为食的动物。不但如此,我们平时用的煤炭和石油,也来源于地球早期接收的太阳能量。还有像是水力发电、风能、潮汐能等等,这些能量也都来自太阳。整个地球表面每小时接收到太阳的能量,相当于200万亿度电,也就是1000个三峡大坝一年的发电量。

你是不是觉得,这些能量已经够大了。但请注意,刚刚我们提到的这些能量,和太阳辐射出来的全部能量相比,是微不足道的。如果还是用电能来计算太阳一个小时释放出的能量,需要写下一个24位数的数字,这些能量够全世界用4000年。你想,我们在夜空中看到的星星大部分都是恒星。它们中离我们最近的一颗,距离也超过了4.2光年。相当于地球到太阳距离的26万倍。这么远的距离,我们依然仅凭肉眼就可以清晰地看到它的光芒,可想而知,恒星爆发出的能量该有多大。

但是,输出巨大能量,还不是恒星最重要的特点。超新星的爆炸也会释放巨大能量,黑洞的合并同样会释放巨大的能量,但这些能量,持续时间都很短。恒星就不一样了,对恒星来说,一个更重要的特点是,它们能够长时间稳定地输出能量。

生命科学研究显示,早在35亿年前,地球上就开始出现了生命,那时的太阳也必然有着和今天差不多的能量输出。可见,以太阳为代表的恒星,在长达几亿年甚至几十亿年的时间跨度上,一直都在输出能量。

这还不算完。更神奇的是,在太阳长时间稳定对外辐射巨大能量的同时,太阳自身的质量并没有改变太多。这是恒星的第三个特点。

说到这,你可能会觉得奇怪,我们都知道能量守恒,一个物体的能量,不可能一直只有输出,没有输入吧?像太阳这样的恒星,自身的能量虽然巨大,但也不是无限的。它们是怎么做到在这么长的时间里,持续输出能量,却保持自身的质量不变呢?这个问题,也是20世纪天文学最重要的问题之一。

具体来说,我们最熟悉的产生能量的机制是化学燃烧,也就是烧煤、烧柴、烧石油。组成太阳的物质如果都像煤炭和石油那样用来燃烧的话,可以维持大约5000年时间。时间一到,燃料耗尽,太阳就熄灭了,只剩下一块黑黢黢冒黑烟的焦炭。你听到这就能感觉到肯定不对劲。太阳怎么可能只能维持5000年发光发热呢?

这个时候,天文学家们做了一个猜测,恒星可以产生新的能量,而这些能量的来源,来自于彗星的撞击。

这个原理听起来似乎有些道理,太阳系里本来就存在挺多彗星和小行星的,太阳的引力把它们吸引过去,靠着碰撞产生大量的能量,来维持自身。现代天文学真的用望远镜观测到了彗星落入太阳的现象,如此看来,这个原理好像没毛病。

但实际上没这么简单。最明显的一个问题是,要想达到太阳现在释放的这么大的能量,需要有多少彗星和小行星往太阳上掉呢?科学家们经过计算,理想的情况是,每一隔百年,就需要一个和地球质量一样的星体撞上太阳,产生的能量才勉强够用。

然而,经过一系列的计算和推演,科学家们发现,就算把太阳系里包括地球在内的所有行星、所有物质都算进去,碰撞产生的能量,也就顶多维持4万多年。4万多年的能量,比前面说的烧煤进步了很多,但还是远远不够用啊。

当然了,除此之外还有很多别的解释,比如太阳本身会收缩,这样也能释放能量,但是经过计算,天文学家们发现,这些能量,也还是不足以维持恒星的生命周期。

终于,经过几代天文学家和物理学家的共同努力,一个全新的理论诞生了,这就是核聚变反应,聚就是聚集的聚。

简单的说,核聚变的原理就是:质量比较轻的原子相互碰撞,聚合成比较重的原子,原子在碰撞的过程中,会缺损一点点质量,按照爱因斯坦的质能方程E=m乘c的平方计算,缺损的这一点质量乘以光速的平方,就是释放出去的能量。

这个释放能量的过程效率极高,在产生巨大能量的同时,对物质本身的质量损耗却很小。说得再具体一点,1克的氢原子发生核聚变的反应,就可以释放6300亿焦耳的能量,这个数字,相当于同重量煤炭燃烧释放出能量的2000万倍。

恒星的主要成分就是氢原子。就拿太阳来说,太阳内部核聚变产生的能量,足以维持几亿年到几十亿年之久。这也是我们看到恒星能够持续发光的一个最主要原因。

以上就是第一部分的内容了。总的来说,恒星的三个特点,可以总结成一句话,:恒星能长期稳定地输出巨大能量,在输出能量的同时,并不会消耗掉太多自身的质量。

虽然核聚变产生能量的效率极高,能维持的时间长达几十亿年,但是依然不能无限地释放能量。太阳和恒星都有自己的寿命,它们有诞生的时刻,也有停止核聚变,结束生命的时刻。接下来的第二部分,我们就重点来说说,恒星是怎样诞生的,又怎样走完自己的一生?

恒星的一生太漫长了,寿命长的大约需要几百亿年的时间,寿命短的也能持续存在几百万年,这就导致,天文学家不可能跟踪观察一颗恒星的完整生命周期。但是,天文学们还是想到了一种办法:用大样本来换取超长的时间跨度。就像我们不去跟踪一个人的一辈子,但是我们可以去观察社会上不同年龄段的人。统计了处在各个生命时段的恒星后,科学家们发现,大部分恒星都像太阳这样,处于稳定发光的“青壮年”阶段,少数恒星处在诞生之初的“婴幼儿”阶段和即将死亡的“衰老”阶段。把这些统计到的不同年龄段的样本联系起来,就可以拼出一颗恒星一生的演化轨迹。

咱们先来看恒星的诞生。恒星诞生,首先需要星际空间中存在大量的气体和尘埃,这相当于是制造一颗恒星的“原材料”。这些气体和尘埃,在理想状态下,应该是弥漫、离散的,但真实的情况是,它们相互之间有引力,会向一处聚集。不但如此,这些物质越是聚集,对周围其他气体和尘埃的引力就越强,也就会吸引更多的物质进来,是一个正循环的过程。可以说,恒星诞生就相当于是一个引力主导的滚雪球过程。

如果没有任何限制,这个雪球就会越滚越大,直到聚集在中心的物质,把周围能吸引到的气体和尘埃全部吸进去为止。这个过程可能会持续几十万年。

但是,为什么我们观察到的恒星,没有持续吸引周围的物质,而是维持在一个稳定的状态呢?

还是因为我们刚刚提到的核聚变反应。随着聚集起来的物质越来越多,这些物质就会压向恒星的中心。气体积压在一起,中心区域会变得越来越热,密度越来越高,压力越来越大。当温度、密度和压力增加到一个临界状态的时候,就会达到核聚变反应发生的条件,触发核聚变反应。

核聚变反应一旦点燃,就会持续进行下去,产生一系列的连锁反应,再也没有什么力量能阻止它,直到全部可以用来进行核反应的原材料消耗完才能结束。换句话说,恒星内部“核聚变”的过程,就是恒星一生的主题。因此,当恒星中心的物质足够多,多到足以发生核聚变反应的时候,才能够说,一个恒星真正诞生了。也是从这一刻开始,恒星开始发光发热,才能被我们看到。

说完了恒星的诞生,接下来我们再说说,恒星的“青壮年”时代,是一个怎样的状态。

恒星诞生后,会开始向外释放能量,这些能量以光的形式传播出来。光在向外传播的时候,也是带有推动力的,天文学上叫光压或者辐射压。比如太阳光对整个地球会产生大约6亿牛的推力,相当于20枚长征九号火箭的推力。当然这个力量还不足以把地球推开。

咱们前面也提到了,组成恒星的气体,由于相互之间存在引力而聚拢在一起,形成一个气体球。现在,这个气体球的内部也在不断产生光压,产生向外的推力。这种向内的引力和向外的光压彼此达到平衡,是让这个巨大的气体球保持稳定的最主要原因。

这样的状态会伴随恒星一生的大部分时间。因此,恒星的稳定,本质上就是两种力量彼此平衡的结果。恒星的整个青壮年,就是引力和光压两种力量相互对抗的演变过程。

当然,恒星的寿命也是有限的。接下来,我们就再说说,老年恒星是一种怎样的状态。

试想一下,如果核聚变的燃料消耗得差不多了,那就会造成一个结果:恒星内部的氢原子经过核聚变反应,会使得恒心的核心,只剩下氦原子。这就意味着,因为不能产生足够的光压来抗衡引力,恒星的核心气体球会迅速收缩变小。为了寻找到新的平衡点,恒星的外壳迅速膨胀到原来的几百倍大,用这种低效率但是增加面积的方式继续释放能量,来和内部的引力取得新的平衡。这个时候的恒星比过去膨大了很多,整体上能量输出的效率变低,温度也会变低,看起来是橙红色的。这就是天文学上说的红巨星,也就是恒星生命临近终结时的状态。

一旦恒星内部的核聚变反应彻底停止,恒星就不能再以任何形式释放能量,向内的引力会重新成为主导的力量。这会导致恒星进一步收缩,压缩成密度很大的结构,密度大到什么程度呢?一小勺这样的物质就有一辆卡车那么重。恒星的气体外壳会飘散到宇宙的星际空间中。这些气体也许会在未来,在恰当的时候重新汇聚成新一代的恒星。密度很大的核心留在原地,可能会成为白矮星、中子星,也可能成为黑洞。到了这个时候,老恒星的一生,也算是走到了尽头。

总的来说,我们可以把恒星的一生分成三个部分来理解。分别是不断吸收其他物质,直到发生核聚变反应的“婴幼儿阶段”、引力和光压互相牵制,保持平衡稳定的“青壮年阶段”,以及用来核聚变的燃料消耗殆尽的“老年阶段”。

最后,我再来说说,关于恒星的研究,除了满足我们对恒星的好奇心之外,还能给我们带来怎样的启发?

首先,恒星研究给我的启发是,当一项研究,它的对象无法进行直接观察的时候,我们可以在身边寻找参照物。要解决一个抽象的,无法直接观察的问题,先要从熟悉的问题入手。

天文学要研究的所有的恒星都特别遥远,我们不可能凑近了研究,唯一的例外是太阳。所以天文学里,恒星的参照物就是太阳。首先研究太阳,然后把太阳和遥远的恒星建立连接,用太阳来代表恒星。

其次,关于恒星的研究,可以为你看待和描述样本量极大的复杂系统,提供一套参考思路。

比如说,描述一颗恒星的参数有很多,像是温度、质量、半径、平均密度、年龄、运动的速度、颜色等等。要分析这么复杂的一套参数,天文学家是怎么做的呢?

首先,我们天文学家会把全部的参数分成两大类。第一类是靠望远镜观测能直接测量的结果。比如颜色和亮度就可以直接测量。第二类是需要在第一类参数的基础上,结合各种物理理论进行推断才能得到的参数。比如恒星的年龄就属于第二类参数。按照这个逻辑你肯定能明白,研究恒星的基础,一定是能直接观测到的第一类参数。

你看,这样一种思维方式,虽然来源于天文学中关于恒星的专业领域,但是完全可以迁移到你自己的生活和工作中。把纷繁复杂的各种信息分类,分清什么是能直接观察得到的信息,什么是需要经验推论才能得出的结论。能直接观察到的信息,需要的是细致、准确,因为它们是推论的前提和基础。而推论就需要有一套严密的逻辑,和一套相对成熟的思维模型。

最后,也是最重要的启发是,当你面对一个极其困难的问题,既不知道正确的方向,也没有特别好的参考,该怎么办?这个时候,天文学研究恒星的方法告诉我们,你要做的,并不是去想办法得出一个论断,而是先积累数据。

天文学对恒星的研究,直到今天,还有很大的一部分精力,都花在了收集恒星数据上。天文学家需要观测尽可能多的恒星,观察它们长时间的状态变化。这些完备的数据放在一起,就是天文学可以依靠的底层数据库。只有数据库完备了,才能在这个基础上分析它们的参数,一步一步地拓展对恒星的认知。

所以你看,恒星的问题,象征着最遥远、最复杂、最陌生的一类问题。要解决这类问题,需要参照物,需要把参数分类整理,更需要进行大量的经验积累。这些就是恒星研究给我带来的启示,希望它也可以启发你。

好了,以上就是这本《千亿个太阳》的精华内容了。总结一下

我先给你介绍了关于恒星的三个特点,那就是,恒星能长期稳定地输出巨大能量,在输出能量的同时,并不会消耗掉太多自身的质量。

此外,我们还说了,恒星的一生是怎样的。在“婴幼儿时期”,恒星会有强大的引力,不断吸收周围的物质,直到产生核聚变。到了“青壮年”,恒星会达到一种内部的平衡,引力和光压相互牵制,维持稳定的状态。而“暮年”的恒星,由于核聚变的燃料消耗殆尽,会进一步收缩,逐渐走向“死亡”。

最后,天文学家们关于恒星的研究,也可以给你带来独特的启发。当你面对一个陌生,又难度极大的问题时,先别急着找出解决方案。你需要和之前熟悉的经验建立联系,你需要分清哪些信息可以靠观察、实验这些直接经验得出,而哪些信息,只能靠理论和逻辑的推演才能得到。最后,千万别忘了积累信息和经验的重要性。无论你是在什么领域,给自己建立一个可靠的工作“数据库”,总归是有好处的。

撰稿、讲述:高爽 脑图:刘艳脑图工坊