《医事》 李明辰解读

《医事》| 李明辰解读

关于作者

常青,医学博士,毕业于中国协和医科大学八年制医学系。毕业后在美国做博士后研究,后回国,任职跨国制药公司多年。

关于本书

本书一经出版就受到广泛好评,不仅有患者拿着它去看病,医生也评价说这本书写出了他们的心声。2007年,获得了国家图书馆“文津图书奖”。

核心内容

想要在走进医院时能获得更好的照顾、找到平和的心态,你需要对医学这个学科、医生这个职业以及看病这种生活行为,都有一个客观理性的了解。本期音频将告诉你,为什么医学不是万能的,为什么去医院看病时医生显得很冷漠,以及医生的生存现状如何,让你带着理解去看病。同时,在音频第二部分,还会详细教你怎样做一个聪明的病人,如何和医生沟通病情,在面对大病时如何做决策等,为自己的健康提供更多保障。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《医事》。

所有人都会生病,但不是所有人都会当病人。你可能会很奇怪,当病人也是需要学习的吗?我也有过这样的疑惑,但当我自己的亲人因为重病住院后,我才直观地感觉到“学习当病人”对个人来说有多重要。走进医院,普通人要面对的不仅是疾病带来的痛苦,还有在面对各种医疗问题时产生的恐慌和疑惑。其实,有很多问题让我觉得很费解,比如,为什么排队时间那么长,看病时间那么短?医生开出的药和检查是不是都有必要?为什么手术之前要签那么多协议,让我这个外行做那些我根本就听不懂的选择?这些问题,这本书都给了我答案,现在,我想把它推荐给你。

《医事》这本书一出版就受到了广泛好评,不仅有患者拿着它去看病,医生也评价说这本书写出了他们的心声。我有一个朋友,在一家知名医院做医患关系调解的工作,他告诉我说,这本书能让医生与患者增进了解,还能帮助病人最大程度地为自己争取到更好的诊疗。

本书作者常青,是北京协和医学院八年制医学系的毕业生,毕业后前往美国做博士后研究。为了带你更深入地了解这本书,我专门采访了常青女士。常青和我说,每个人都会生病,但大部分人面对疾病时都是手足无措、慌忙出战的。很多人会抱怨医生、抱怨医疗体制还不尽如人意,这些现象确实存在,这也是全世界人类都共同面临的难题。但是解决不了这些问题,难道我们就不看病了吗?当然不是,我们完全可以学着做一个聪明的病人,管理好自己的健康。比起改变别人,改变自己显然更容易,但很多人可能并没有意识到这点。

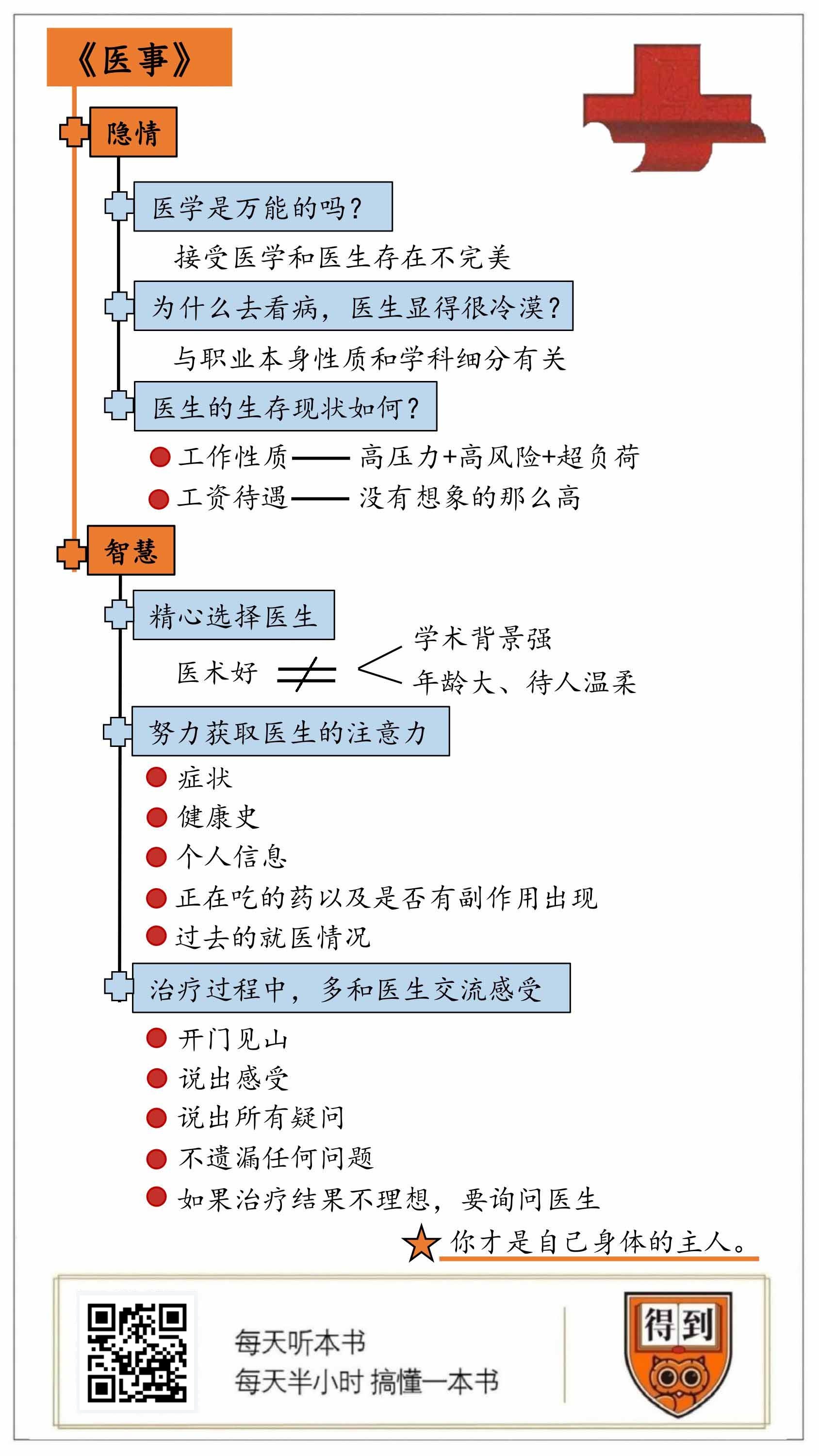

“医”这个字,在这本书中的意义非常广泛,它既是指医学这个学科,也说医生这个职业,而且还包含看病医疗这种生活事件。常青希望能从多个角度给读者说清楚,医这个字背后的隐情和智慧。我今天的解读,也分隐情和智慧两个部分展开。

先说隐情。根据我读这本书的体会,看病之所以会产生这么多麻烦,主要是沟通障碍造成的。要想沟通顺利,你需要知己知彼,所以在说具体的就医方法之前,有三个问题你需要提前了解,知道了这三个问题,将有利于你和医生的沟通。这三个问题分别是:第一,医学是万能的吗?第二,为什么去看病,医生显得很冷漠?第三,医生的生存现状究竟如何?

先说第一个话题,医学是万能的吗?如果只是说说,你一定会很坚定地回答“不是”,可一旦走进医院,当你自己面对疾病的时候,再理智的人也很难接受这样的事实,那就是医学并不万能,很多病还搞不清原因,很多病根本治不了。对医学的过高期待不是今天才有的,医学一直都是有上帝光环的一门学科,很多关于神迹的故事都与医学有关。比如,《圣经》里就说,上帝拿亚当的肋骨做了夏娃,这可能是西方故事中最古老的外科手术。咱们中国的神话故事中,也有神农尝百草的故事。神农就是炎帝,咱们今天说炎黄子孙里面这个“炎”,指的就是他。这位神话中的老祖宗就是一个医生,据说,他看到人们生病,就想寻找能治疗疾病的药物,于是他尝遍了上百种草药,多次拿自己做实验,最终因为吃了断肠草中毒而死。你可以把它当成一个内科大夫舍己为人的故事。

在现代科学还没有出现之前,人们对各种疾病都充满了恐惧,有精神疾病的人可能会被当成魔鬼附身,有麻风病的人会被认为是受到了上帝的惩罚,放血、水淹等现在看来匪夷所思的治疗方式,在当时很长一段时间,是医生给病人看病的主流手段。著名诗人拜伦就死于被放血,临死前,他的太阳穴上还趴着一只吸血的水蛭。真正靠谱的医学发展,是从19世纪的欧洲兴起的。听诊器、显微镜等器械的发明,让医疗这件事在临床和研究方面都得到了巨大进展,科学医学的体系在这个时候建立了起来。美国对黄热病、钩虫病等疾病上的防治成功,向人们展示了科学的力量和实用价值,它让人们相信,医学有力量消灭任何疾病。医学不仅没有摆脱从古至今的神性,甚至在这个阶段,医学还被称为是“现代神学”。

可是,今天我们都知道,面对疾病,医学还有巨大的认知空白。在2005年发表的一篇权威美国论文中提到,在对病死的人进行解剖后发现,有50%的人病理解剖后得到的结果,和当初医生的诊断不一致。这不能说医生的误诊率就是50%,因为这里用的都是治疗失败、病人已经死亡的数据,但从这里你也能看出,医学想要完全准确地判断一个人的病情,其实是不现实的。我再给你说一个万维钢老师专栏里的例子,美国的梅奥诊所是一家著名的高水平私立医院,很多患者在别的医院拿到诊断之后,会再到梅奥诊所做个复诊,作为参考意见。结果研究者就发现,有21%的病人,梅奥诊所的诊断和普通医院的诊断完全不同;有66%的案例,梅奥诊所的诊断对普通医院的诊断有所修改。

我说这些,不是让你对医学感到失望,而是想告诉你,人类对自己的身体知道得还是太少了,而且因为人和人之间的个体差异也很大,医学不可能穷尽所有可能。医学进步的速度和人们对身体健康的需求,是全世界都存在的矛盾。去看病之前,你首先需要做的心理建设可能就是,认清理想与现实之间的差距,客观认识医学本身。

我想让你知道的第二个问题是,为什么医生显得很冷漠。很多人都有类似的经验,去医院看病,医生好像都不太关心病人。更准确地说,医生根本没空关心病人这个人,更多时候,医生关心的只是病人得病的器官。你在门诊如果听到这样的对话,绝对不要惊讶,比如,一个男病人去泌尿外科看病,医生往往直奔主题,对他说:“脱下裤子,让我看看你的生殖器。”医生并不关心病人的尴尬,他看见的只是一台需要修理的机器。为什么会这样呢?原因有很多,你能想到的可能有,医生这个职业需要他们保持理性面对疾病,医生需要和病人保持一定的情感距离,不然没办法面对那么多忍受病痛的病人。达尔文的经历就很典型。达尔文曾经在医学院学习,那时候做手术是没有麻醉药的,病人被五花大绑捆在手术台上,一刀割下去,惨叫哀嚎不断,内心细腻敏感的达尔文无法忍受眼前的痛苦场景,逃出手术室再也没有回来。后来,他投身到了生物界,才有了著名的《物种起源》。

另外,医生也有很多力不从心的隐情。据说,餐馆里的好厨师,一天中发挥到巅峰状态的时间也就是两个小时,其余时间炒出来的菜水平也很一般。吃饭你可以对付,好吃一点普通一点,客人也不会有太大的不满,但如果你去看病,标准就不一样了吧?很多病人变卖家产,全家出动,走了山高水长的遥远路途,好不容易见到了专家,这位专家可能就是这个家庭最后的希望。面对这样巨大的期待,医生还能允许自己一天里只有两个小时的巅峰发挥吗?可是你想啊,即使医生爱岗敬业,希波克拉底誓言在他心中反复响起,但他毕竟也是人,从生理上来说,医生也是肉体凡胎,他怎么可能一直保持巅峰表现,不疲惫不走神不犯错呢?一般说来,大医院的专家门诊半天要看三四十个号,平均给每个病人的时间也就只有七八分钟。病人在抱怨医生不够关心自己、看病时间太短了的时候,会不会想到这已经是医生在目前的体制下,能做到的最好的安排了呢?

最后,你可能想不到的是,医患关系的疏离和科学进步关系很大。这听上去很奇怪,科学进步和医生对待患者的态度有关系吗?第一个意识到进步背后可能存在危险的人,是“现代科学之父”萨顿。20世纪40年代,青霉素的诞生,在反法西斯战争中挽救了大量伤员的生命;人们畏惧多年的结核病,在这一时期也得到了有力控制……科学的力量几乎所向披靡。就在世界一片大好,大家觉得欢欣鼓舞、未来大有希望的时候,萨顿却提出了一个特别煞风景的观点,他提醒人们,科学的发展伴随的可能是人情味的丧失。为什么这么说呢?萨顿提出,科学发展起来后,学科的细分领域就会变多,专业化和技术性也就更强,久而久之,科学家就忽略了整体,研究的范围越来越狭窄。

在现代医学诞生之前,看病是一个病人面对一个医生,病人是作为一个完整的人呈现在医生面前的,但是现在,如果你走进一家有规模的医院门诊,仅仅看内科,你就会发现有心血管、呼吸、肾脏、消化、感染、内分泌、风湿免疫等等一大堆门类。如果一个女性感觉腰疼,她可能需要转遍妇科、肾病科、泌尿外科、骨科,面对至少四位不同教育背景、不同临床经验的医生。要是一个病人他身上有很多地方都不舒服,比如既有高血压,又有消化道肿瘤病史,去看病时就只能一个一个科室转,见所有可能涉及到这些症状的医生,逐一排查。

这样细密的分类在一百年前绝对是匪夷所思的。当然,这里我要特别说一下,医学分科是提高医疗研究水平和集中攻克临床难题的重要手段,有了分类研究的方法,有了对微观局部的观察,才有了现代医学的伟大成就。只是分科诊疗的这种方式,不可避免地给病人造成了这样的一种感觉,似乎医学只看病,不关注人。医生只关注人身上的某一类具体的疾病,医学也就在情感上失去了往日对人的专注。一个人走进医院,就变成了一台某个零部件出错的机器,看病如同走上了流水线,医生只管维修,零件到底是哪个人身上的并不重要,于是,就忽视了这个人整体的情感需求。而且,科学主义的氛围也让医生觉得,只要解决了技术上出故障的原因,也就是病因,问题就解决了。医学在沿着科学的道路一路向前的时候,也就逐渐偏离了传统的人文关怀。

再来看第三个问题,医生的生存现状究竟如何。

就在患者呼唤医生能给他们更多温情的时候,医生也同样需要患者的温暖。病人到了医院,最关心的当然是自己的病情、自己的感受、自己的花销,围绕的重点都是自己。有些病人常常控诉医生不关心自己,甚至还会对医生拳脚相向,这说明病人也并不关心医生,很少有病人能真的站在医生的视角想问题。在一家美国医学网站上,公布了一项关于医生现状的调查,调查的最后总结说,现代医生正面临着无法释怀的压力。医生过的是“近乎狼狈的生活”,本该治病救人的医生,往往是世界上最不健康的一群人。与一般人相比,他们寿命更短,更容易自杀,更容易患上心脏病和胃溃疡。医生比普通人更需要心理咨询、更容易染上酒瘾和烟瘾,甚至有可能染上毒瘾。约30%的医生说他们正准备离婚,也有约30%的医生正在考虑离职。这些都与医生这个职业的高压力、高风险、超负荷的工作性质有关,而相对的,医生的工资待遇却并没有一般人想象的那么高。

常青说,愿意报考医学院的学生越来越少,学成毕业的学生又有很多不愿选择医生这个职业,最终能成为医生的人,都经历过长久的忍耐和坚持,但即使如此,能坚持到最后的那些少之又少的医生,还是要面对一只脚踩在病房、一只脚踩在牢房的尴尬。常青说了一个她朋友的亲身经历。她这位朋友是一位非常敬业的内科专家,在半夜都会接听病人的电话。有一次,一个小女孩病情危重,被送到他们医院,医生诊断为狼疮肾,这是一种很严重的免疫系统疾病。医生们三天三夜没合眼,把小女孩从死亡的边缘给拉了回来。然而事后,他们却被小姑娘的妈妈起诉,说医生误诊,耽误了女孩的病情。诸如此类的事情已不算罕见。

回顾一下,在隐情部分,我给你介绍了关于医事应该了解的三件事。第一件事是,不要对医学抱有过高的期待。医学不是神学,医生也不是神,医学虽然一直在发展进步,但还不足以解决我们所有的健康问题。接受医学和医生存在不完美,是平和心态的开始。第二件事是,医生对病人缺乏情感照顾,有这个职业本身性质的原因,也和学科不断细分有关。第三件事是,病人需要理解医生。医生也是普通人,这个职业高压、超负荷且风险大,他们也需要来自病人的理解。

说了这么多医学的隐情,并不只是呼吁大家多多理解医学的局限,更重要的是请你理解一件事:医学大方向都是往好的地方发展的,但永远等不到完美的一天,新问题会不断出现,你的身体也不会等到医学发展好了再生病,所以你需要用自己的智慧,在这个不够完美的医学世界中,为自己的健康争取到最大的资源。我这就来给你说说智慧这部分。

首先说说我们应该怎么选医生。在网络发达的今天,想要找到医生的信息已经不难,难的是如何有效使用收集到手的信息。怎么选医生,有几个容易陷入的误区,第一个误区就是学术背景。你手上或许已经有很多可以选择的医生资料了,有博士学位的教授、博士生导师,还有在各个国家做过访问学者、做出过很多医学研究突破的医生。选择高学历、专业背景强的医生总没有错吧?你先等一等,你要找的可不是老师,而是医生。在现在的医生评价体系中,医生的学术成就、行政头衔能让一个医生很有名气,但名气和医术并不一定成正相关。

常青用真实人物举例,就有这么一位医生,他在医院当到副教授后,中途出国攻读了博士学位,还在美国有了自己的实验室,发表过不少科研文章,几年后他回国发展,因为他的科研优势,很快就获得了教授的职称,还当上了科室主任。可是你要知道,做手术这是技术活,是需要持续锻炼的,这样一位学术成就极高的医生,可能还不如一位天天泡在手术台上的普通医生。常青就认识一位做心导管手术非常出色的医生,但他是本科学历,这个文凭上的短板直接影响了他的晋升,影响了他列席各种学会之中获得光鲜头衔的可能。可是对于病人来说,在乎的不是我的医生发表了多少论文,而是医生能不能治好我的病,能不能在第一时间控制住病情,能不能开受益最大风险最小的药等等,这些才是重点。也就是说,比起学术水平,你真正应该关心的是医生的临床感觉、临床思维和临床经验。被学术背景迷惑,可能是你在选择医生时的第一个误区。

你可能会说,选年龄比较大、待人温柔的医生吧。年龄大有经验,医术应该不错,待人温柔有人情味,医德也会更好。这样选也是一个办法,但你有可能陷入了另一个误区。医术提高确实需要经验积累,但现代医学发展更新的速度是非常快的,年龄大的医生不一定能有时刻更新、终身学习的能力。常青就遇到过一位50多岁的医生非常和蔼可亲,但同行对他的评价是临床逻辑不太清楚,也很少更新知识。迷信年龄大的医生是选择中容易犯的第二个误区。常青建议,你应该在平时就有意识地积累一点人脉,需要看病之前,可以多问问圈内人对你想找的医生的评价,这么做能让你做出更准确的判断。打个不太恰当的比方,买菜你都要货比三家,选医生怎么能敷衍了事呢?

好,假设你现在已经选好医生准备看病了,接下来要做的准备将非常关键,请你一定要听清楚。医生的注意力是非常稀缺的,他们上学的时候不会接受专门的沟通训练,工作后,现有的医疗评价体系也不会对他们的沟通能力做硬性要求,所以医生本人很可能并不擅长沟通。就算医生愿意沟通,但是你想啊,他一上午在门诊会面对几十号病人,这几十个病人中每个人还会有不同的病史、不同的用药组合、不同的病情发展阶段,你的信息在这几十个人的海量信息中,也只是很普通的一份,你出现在他面前的几分钟,他也许非常疲惫、也许心情不好,就算他医德高尚,也很难给你100%的关注,你不能把希望仅仅寄托在医生个人的状态上,而是应该主动出击,唤起医生的注意力,让他在面对你的时候,精神高度集中,状态良好,给你提出最好的治疗方案。

具体怎么做呢?你需要详细、有条理地告诉医生关于你的全部信息。我会很详细地给你列出看病清单,尽管很长但非常重要,你甚至可以把文稿内容打印下来,在看病的时候对照着做准备。这些信息包括:

第一,症状。具体来说,你有什么症状?这些症状是从什么时候开始的?在什么情况下会发作?发作频率是多少?

第二,健康史。建议你准备一本个人健康笔记,随时记录你的健康问题,生过什么病,当时的身体感受怎么样之类,看病的时候带上这本笔记,给医生说你的健康情况。

第三,个人信息。你是不是压力很大?最近你的生活发生了哪些变化?你现在生病可能和生活中的哪些因素有关?等等。

第四,你正在吃什么药,服药后有没有副作用出现。如果你正在服药,建议你把药瓶带给医生看。如果做不到,至少要列一张清单,在清单中,你要详细写清楚你是什么时候服用的,服用频率如何,服用量有多大,是不是还服用了其他滋补类的药物。还要说出服药后的身体感受,比如过敏、不舒服或者其他情况。

第五,过去的就医情况。比如,你做过什么检查,有没有在别的医院看过其他医生。把之前做过哪些检查,检查结果是什么,其他医院的医生给出过哪些诊断都告诉现在的医生。最好能把检查的检查单、报告单、过去的治疗方案、用药情况和恢复情况等,都拿给现在的医生看。

做到了上面五条,你的医生就对你很了解了,而且,因为大多数病人都做不到这么认真专业的阐述病情,你的医生此时肯定会对你印象深刻。但仅仅这样还不够,你还要学会向医生提问和进一步沟通。治疗过程中,你可以参考以下几点来和医生沟通:

第一,开门见山。如果你有不止一个问题,先问最重要的那一个。

第二,说出感受。如果你害怕某种检查,对身体某些部位的检查感觉很羞耻,你要开口说出来。如果在检查过程中感觉不舒服,要及时让医生知道。如果医生在检查过程中,发出了让你不安的感叹词或者说了让你疑虑的话,与其自己胡思乱想,不如请医生解释清楚。

第三,说出所有疑问。如果你对诊断或者治疗计划有疑问,告诉医生。如果你不愿意进行某种治疗,需要询问医生有没有其他的方法。如果可能,可以再问问别的医生。

第四,不遗漏任何一个问题。如果事后发现忘了提出或没有理解的问题,写下来,下次复诊问清楚,不给自己留下胡思乱想的空间。

第五,如果治疗方案不奏效或者让你感觉更差,别忘了询问医生,告诉他你的感觉,帮助医生及时调整治疗方案。

以上五条,是治疗过程中为你保驾护航的,它能帮你争取到医生的关注,让你获得更好的照顾。不过,需要注意的是,不管是提问还是沟通,你始终要保持友好、真诚和礼貌的态度,与医生建立互相平等、相互尊重的关系。“外科之父”裘法祖老先生说过,医生治病是将病人一个一个背过河去的。通过沟通,你和医生之间应该建立起信任,互相帮助一起过河。

疾病有轻重缓急,前面给你提供的就诊思路,已经能够满足大多数情况下的需求,但这里还要特别强调一下,就是在关于做大手术等重大医疗决策的时候,你还需要明确一个认知,那就是,你才是主人。什么意思呢?这要回到一个被广泛讨论过的话题“看病的时候到底听谁的”。有人说,应该听医生的,医生是专业人士,他们对疾病的治疗更专业;也有人说,应该听病人的,身体是自己的,自己怎么能没有决定权?常青认为,病人应该有主人意识,但同时要尊重医生的专业建议。打个比方说,病人好比主公,医生是军师,军师当然很专业,也有谋略,但最终做决定的人,应该是主公自己。在面对重大决策的时候,你作为主公,不能只从军师这里拿主意,而是尽可能多方面地收集信息,其中包括必要的医学知识、你自己的经济情况、你对这场大病的各种预期等。如果你实在摸不着头脑,只能依靠军师来拿主意,那也有一个话术可以借鉴,比如,“医生,如果是你自己,你会怎么选择?”

智慧这部分说得差不多了。如果要给聪明的病人做一点总结,他应该是这样的:聪明的病人在沟通中强势、主动,能把一次看病的收获,通过自己的努力达到最大化;他能意识到自己的愿望和需求,是积极、主动提问题的病人,他想知道每项检查和手续背后的原因;他为自己负责,并且勇于求证;他拒绝被操纵,不对医生唯唯诺诺,但也非常尊敬医生,能够坦率、真诚地交流。如果你也能做到这些,一定能够获得更多的信息,并用自己的积极参与及时地消除治疗过程中的各种疑虑,大胆向医生提出自己的愿望和想法,避免医生可能会犯的错误。要记住,你才是自己身体的主人。

到这里,《医事》这本书的内容就介绍得差不多了,我从隐情和智慧两个层面给你做了解读。在隐情部分,我给你介绍了关于医这个字你最应该了解的三件事:第一,不要对医学抱有过高的期待;第二,医生的人文关怀缺失并不能全都怪罪医生;第三,医生同样需要关怀和理解,医生这个职业应该获得更多的尊重。智慧部分,我重点给你说了看病过程中应该怎么做才能获得更好的照顾。你可以精心选择医生,努力获取医生的注意力,并且在治疗过程中多和医生交流感受。

采访过程中,常青反复呼吁,病人是不能什么都不做就把自己全盘托付出去的,这是对自己身体不负责任和懒惰的表现。不听信医生的一面之词,并不是说你要对医生时刻防备,而是自己要有多了解多学习的行动。如果你想对自己的身体负责,为自己的健康打算,如果你想让自己少点抱怨,就需要付出时间和精力。你需要更客观、更全面的信息,了解更多的治疗可能,当然可能也包括比较不同方案的价格。哪怕是生病这件看起来这么无助的事情,你也可以通过自己的聪明才智,为自己的健康争取更多资源。当然了,看病只是保持健康很少的一部分,健康是掌握在自己手中的,比起把自己折腾病了然后去医院,你应该在平时就照顾好自己。希望你和你的家人都能身体健康,生活得更加幸福。

最后,我还特别想推荐你去听常青的另外一本书《协和医事》。常青说,《协和医事》是对《医事》这本书的延伸,这两本书配合阅读能让你对“医事”有更深的理解。得到 App 也有《协和医事》的电子书,推荐你完整阅读。

撰稿:李明辰 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.关于医事应该了解的三件事:第一,不要对医学抱有过高的期待,接受医学和医生存在不完美;第二,医生对病人缺乏情感照顾,有职业性质的原因,也和学科不断细分有关;第三,医生同样需要关怀和理解。

2.聪明的病人应该做到:真诚坦率,在沟通中主动表达需求;思考每项检查和手续背后的原因;勇于求证,做自己身体的主人。