《偷走心智的贼》 田牧歌解读

《偷走心智的贼》| 田牧歌解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的书是《偷走心智的贼》,讲述的是人类与阿尔茨海默病抗争的故事。

阿尔茨海默病的名字我们应该都不陌生,很多人把它等同于老年痴呆症,其实这种看法并不准确。痴呆症的类型有很多,阿尔茨海默病是其中最主要的一种,占痴呆症总数的六七成。阿尔茨海默病常发病于老年人群体,随着世界各国人均寿命的不断增长,它的病例数量也在快速上升。以美国为例,2019年有580万美国人带着阿尔茨海默病生存,到2050年这个数字将会变为1380万。目前,阿尔茨海默病已经是美国人的第六大死因。

除了夺去人的生命外,阿尔茨海默病还会让人逐渐丧失记忆,出现语言障碍、执行障碍和认知障碍,最终彻底失去生活自理能力。它就像一个闯入身体的贼,会残忍地偷走人的心智。因此对于病人和家属来说,生理上的痛苦只是一方面,精神上的折磨更是摧残人心。

那面对这个偷走心智的贼,我们有什么对抗的方法吗?很可惜,面对阿尔茨海默病,人们至今都没有有效预防或治疗手段,更别提治愈了。就连疾病的发病原因和致病机理,目前也都众说纷纭,没有统一定论。几十年来,世界上顶级的科学家和医药公司为了找到对抗阿尔茨海默病的方法,进行了无数次耗资巨大的探索和试验,但基本上全都铩羽而归,当疾病来袭时,我们能做的仍然微乎其微。

在攻克阿尔茨海默病的道路上,科学家们仍然任重道远,而对我们普通人来说,客观认识阿尔茨海默病、养成健康的生活习惯,则是对自己和家人负责的应有之举,这也是我们了解这本书的最大意义所在。

本书作者于涵是美国堪萨斯州立大学的科学和技术通信教授,主要研究方向包括科普写作、跨文化技术通信等。于涵对阿尔茨海默病有着切身的认识和体会,其姑父就曾因这种疾病而去世。于涵为了写作这本书,搜集了大量的文献资料,从病因到药物研发,持续跟踪最新的前沿研究,而且她以医学界局外人的视角介绍阿尔茨海默病,也更贴近我们普通读者的阅读习惯。

好,接下来我就通过三个部分为你介绍书中内容。

首先为你介绍一下,人们是如何逐渐认识阿尔茨海默病的?接下来我们详细说说,阿尔茨海默病到底因何而发病,人们为了对抗它都进行过哪些探索?最后再聊聊,面对阿尔茨海默病,我们都可以做些什么?

先来说说人们是如何逐渐认识阿尔茨海默病的?

1901年,51岁的德国女子奥古斯特·德特尔被家人送进了法兰克福精神病院。在此之前,她的日常行为已经变得十分不正常,记性越来越差,神神叨叨,还总是怀疑身边的人和事。在精神病院里,德特尔遇到了医生爱罗斯·阿尔茨海默博士,阿尔茨海默十分关心德特尔的病情发展,并在她因病去世后,亲手解剖了她的大脑。

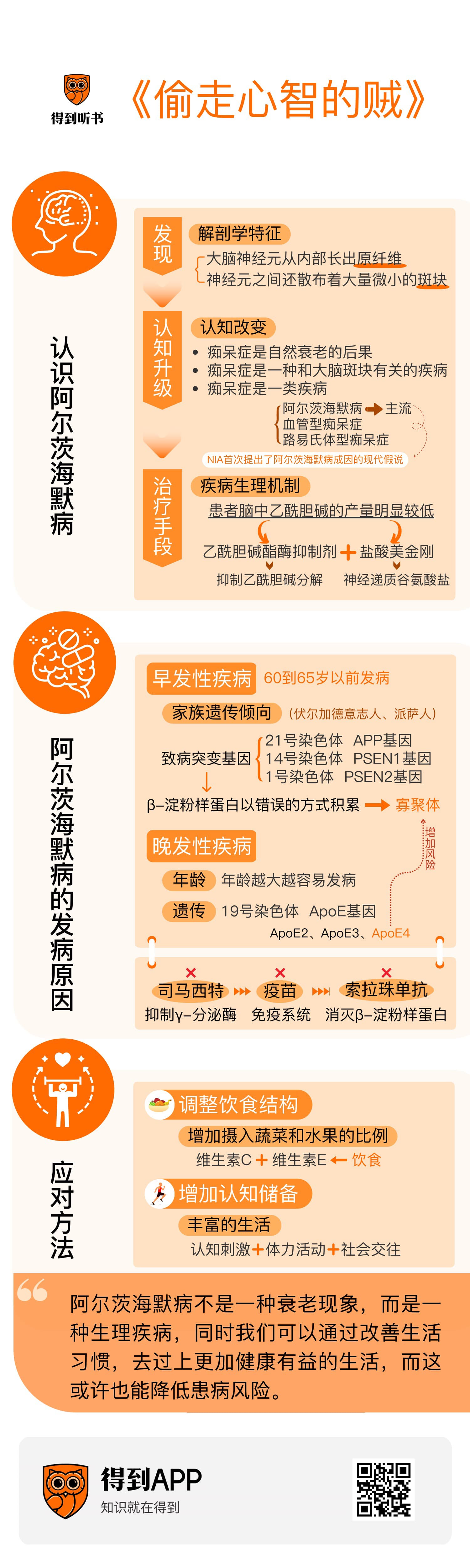

通过在显微镜下仔细观察,阿尔茨海默惊讶地发现,德特尔的大脑中有两个特殊的变化:一是大脑的很多神经元从内部长出了一根根原纤维,严重的地方神经元甚至彻底崩坏分解,二是神经元之间还散布着大量微小的斑块。这两点其实就是阿尔茨海默病典型的解剖学特征。

原纤维和斑块到底是什么东西?阿尔茨海默也不知道,虽然之前也有人发现过这两种东西,但发现二者同时出现在一个大脑中还是头一遭,这个发现让他确信,病人肯定是患上了某种不为人知的疾病,阿尔茨海默后来发表了关于这种未知疾病的演说,但他并没有为这种疾病命名。后来为了纪念他的工作,阿尔茨海默的上司才将这种疾病命名为阿尔茨海默病。

今天我们对阿尔茨海默病都很熟悉,就算不知道具体症状,也肯定经常听说它的大名。但阿尔茨海默病在20世纪的绝大部分时间里,其实一直都默默无闻,几乎没有得到多少关注。就算是在医学界,对它的研究起步也很晚,相关研究的迅速增多也只是最近三四十年的事儿。

可这是为什么呢?为什么阿尔茨海默病一开始不受人关注,后来又很快成为一种家喻户晓的疾病呢?这就关系到人们对阿尔茨海默病的认知升级了。

在阿尔茨海默病被发现后的很长一段时间里,它都被当成是一种罕见病,因为只有早发性阿尔茨海默病才会受到人们的格外重视,比如德国病人德特尔患病时才五十多岁。而包括晚发性阿尔茨海默病在内的绝大多数痴呆症,发病时间普遍较晚,往往只有老年人才会发病,起初人们并不了解痴呆症,不知道它是一种病理状态、一种疾病还是单纯的衰老现象。如果只是因为衰老而痴呆的话,那痴呆症就没什么好研究的了,因为所有人都会变老。而这正是当时的主流观点。

但后来事情出现了转机。英国一项关于老年痴呆病人的研究发现,老年人大脑里的斑块越多,痴呆就会越严重,这就让人们意识到,原来学界对痴呆症的认识很可能是错的,痴呆症或许不是自然衰老的后果,而是一种和大脑斑块有关系的疾病。那什么疾病会让人大脑中出现斑块呢?当然是阿尔茨海默病!

在这个发现的基础上,人们对阿尔茨海默病的热情迅速提高了起来。后来随着研究的深入,人们终于弄清楚,痴呆确实不是单纯的衰老现象,痴呆症是一类疾病,包括阿尔茨海默病、血管型痴呆症、路易氏体型痴呆症等,其中阿尔茨海默病占主流。

这个认知一旦转变,影响可就大了。当时的研究者估算,65岁以上的老人中约有4.4%患有痴呆症,而其中约65%都属于阿尔茨海默病,按照这个比例推导,20世纪70年代的美国就有60万阿尔茨海默病患者,且每年约10万人因此而死亡。就这样,阿尔茨海默病一下子从一种罕见病变成了人类杀手,就这样,针对阿尔茨海默症的研究迅速多了起来。

其中,美国国家衰老研究所,简称NIA,是推动阿尔茨海默病研究的一支重要力量。在其第一任所长罗伯特·巴特勒的带领下,NIA大力宣传阿尔茨海默病,并成功为其争取了大量的研究预算。让人欣慰的是,这些投入获得了回报,研究者们首次提出了阿尔茨海默病成因的现代假说,并在对抗疾病方面迈出了有史以来的第一步。

毫无疑问,要想治疗阿尔茨海默病,就得找到疾病的生理机制。科学家们发现,正是大脑神经元之间相互连接的方式,塑造了我们的记忆,而神经元相互连接时,需要一种叫做神经递质的东西,其中的代表就是乙酰胆碱。解剖发现,阿尔茨海默病患者脑中乙酰胆碱的产量明显较低,所以研究人员就猜测,如果能提高人脑中乙酰胆碱的含量,是不是就可以治疗阿尔茨海默病?

在一系列探索和失败后,人们终于获得了突破。神经元之间在传递信号时会释放乙酰胆碱,而乙酰胆碱又会很快被乙酰胆碱酯酶分解,于是科学家们就研发了多种乙酰胆碱酯酶抑制剂,抑制剂能抑制酶的活性,让乙酰胆碱别那么快被分解,从而改善患者的症状,这也是第一种治疗阿尔茨海默病的药物。后来科学家又遵循类似思路,研发出了“盐酸美金刚”,这种药物针对的是大脑中另一种神经递质谷氨酸盐。如今,这几种药物仍是治疗阿尔茨海默病的必选药,但它们并不能治愈阿尔茨海默病,只能减轻症状,效果非常有限。

全社会都在期待更加有效的治疗阿尔茨海默病的药物,可遗憾的是,在乙酰胆碱酯酶抑制剂和盐酸美金刚之后,再没有其他有效药物问世。人们越来越发现,阿尔茨海默病是一个极难对付的对手。接下来我们就详细聊聊,阿尔茨海默病到底因何而发病,人们为了对抗它都进行过哪些探索?

因为老年期痴呆最初被认为可能是衰老导致的自然现象,所以最早的阿尔茨海默病病例,都是比较罕见的早发性阿尔茨海默病,具体多早算早发,至今没有定论,学界常把60到65岁以前发病的称为早发性疾病。和常见的晚发性疾病相比,早发性疾病的出现带有明显的家族遗传倾向。

在上个世纪,一群生活在俄罗斯的德裔移民集体迁往美国生活,他们被称为伏尔加德意志人。这个移民群体虽然不大,但出现了18个患有阿尔茨海默病的家族。以其中的赖斯维希家族为例,不仅男主人死于阿尔茨海默病,他14个子女中的11个,也都因阿尔茨海默病去世,去世时普遍只有五六十岁,属于明显的早发性疾病。悲哀的是,伏尔加德意志人还不是阿尔茨海默病最大的受害者,派萨人是一群生活在哥伦比亚的居民,这群人互相通婚且和外界相对隔绝,科学家们发现,在派萨人的25个超大家族中,有5000名成员患有阿尔茨海默病,而且他们的症状同样出现得很早。

这两个早发病例群体引起了科学家们的注意,因为在患病家族中,家族成员的发病率实在是太高了,所以科学家们推测,导致他们患病的基因应该是“常染色体显性”的。简单来说就是,一个人从父亲或母亲那里继承的染色体里面,只要带有一个致病基因,他就一定会患病。

那这个致病基因到底在哪里呢?经过多个科学家团队的细致梳理,21号染色体上的APP基因、14号染色体上的PSEN1基因和1号染色体上的PSEN2基因,陆续被证明是致病基因,它们一旦发生突变,就会让人患上早发性阿尔茨海默病。

那这几个突变基因是如何致病的呢?你应该还记得,阿尔茨海默病患者的脑中会出现一种斑块,它的学名其实叫做β-淀粉样蛋白,它的长度很短,是从一种叫淀粉样前体蛋白的更长蛋白质上切下来的一小段。正常情况下,β-淀粉样蛋白会在大脑中自然产生,发挥某种未知的功能,然后被酶降解,或者被送出大脑。但要是人患有阿尔茨海默病,β-淀粉样蛋白就会以某种方式留在脑中并结成斑块。

而21号染色体上的APP基因,参与了合成淀粉样前体蛋白,14号染色体上的PSEN1基因和1号染色体上的PSEN2基因,参与合成了切割这个前体蛋白的酶,所以这三个基因要是发生突变,β-淀粉样蛋白的制造过程就会发生紊乱,从而堆积成脑中的斑块。

不过这三个基因只能解释早发性阿尔茨海默病的出现,对于更常见的晚发性病例来说,肯定还有其他原因。作者解释说,在晚发性病例里,遗传其实只起到很小的作用,它的头号风险因素特别简单直接,就是年龄。年龄越大就越容易发病,比如在美国,65—74岁的人群里有3%患病,75—84岁的人群里有17%患病,而在85岁以上的人群里,患病比例则达到了32%。

当然,晚发性病例也不是完全没有遗传因素。早在上世纪60年代就有科学家发现,19号染色体上有一个名为ApoE的基因和阿尔茨海默病密切相关。ApoE基因并不是因为突变而致病,它其实有好几个版本,分别是ApoE2、ApoE3、ApoE4,其中以ApoE3最常见,占世界人口的60%—90%;ApoE4少见一些,占10%—20%;ApoE2最罕见,占人口的0—20%。每个人都有两条19号染色体,自然带有两个ApoE基因。

科学家们分析这个基因的三个版本时发现,ApoE3不好不坏,对患病风险没有影响,ApoE2最少见,它会降低患病风险,ApoE4占比居中,它会增加患病风险。具体来说,如果一个人体内没有ApoE4这个版本的基因,那他患晚发性疾病的概率大约是20%;如果有1个ApoE4,患病概率增加到47%;如果有2个,概率则会骤升至91%。

在这些已有的认知基础上,科学家们完善了关于阿尔茨海默病的整体理论:阿尔茨海默病患者的脑中有大量β-淀粉样蛋白,这些蛋白本不该出现在那里,所以它们肯定对大脑不利。对早发性患者来说,APP基因、PSEN1基因和PSEN2基因发生突变后,都会以某种方式让β-淀粉样蛋白以错误的方式积累,从而让人患病。

后来科学家们进一步确认,真正对大脑有害的其实不是β-淀粉样蛋白,每一个β-淀粉样蛋白都是一个单体,这些单体相互黏合会形成寡聚体,寡聚体继续长大并聚集就会形成斑块。从单体到寡聚体再到斑块,整个过程中真正对大脑有毒害作用的其实是寡聚体。而对携带有ApoE4基因的人来说,他们体内的基因会以某种方式,增加人脑内β-淀粉样蛋白寡聚体的数量并增加其毒性,所以这些人患晚发性疾病的概率要大很多。

β-淀粉样蛋白寡聚体理论,是目前学界关于阿尔茨海默病最主流的病理理论,所以医学界对抗疾病的尝试,也大多在沿着这条道路进行。探索者既有礼来、辉瑞、葛兰素史克这些世界顶级药企,也有大量初创的生物技术公司。

其实药物研发是个特别麻烦的事儿,为了保证药品安全有效,药企需要先在实验室里进行细胞和组织研究,如果结果有利,就会在动物身上进行体内测试,以衡量药效和毒副作用。如果动物试验结果同样积极,才会在人体上进行一期二期和三期的临床试验,规模从几十人到几百人到成千上万人不断扩大,来测试药物的安全性和有效性。整个过程投资巨大,但绝大多数尝试都会失败,可以说,每种新药的研发都是一场豪赌。

以美国礼来公司为例,他们的阿尔茨海默病药物司马西特在2008年进入了三期试验,它的作用是抑制γ-分泌酶的产生,这种酶的作用是把淀粉样前体蛋白切割成β-淀粉样蛋白。礼来的研究人员认为,只要抑制γ-分泌酶,就能抑制β-淀粉样蛋白的产生,从而阻止淀粉样斑块出现。在动物试验中,司马西特的效果很明显,在一期临床试验中,安全性也良好。可到了三期试验中,使用司马西特的受试者不仅病情比对照组更加恶化,而且还出现了很多副作用。此路不通,礼来只能紧急叫停试验。后来,罗氏、强生、默克、阿斯利康等多家医药巨头在类似思路的指引下,也开展过多次尝试,不过纷纷折戟,无一成功。

抑制γ-分泌酶的思路不行,那换个思路呢?上世纪90年代,伊兰公司的生物学家戴尔·申克设想,如果能开发出阿尔茨海默病疫苗,就能借助免疫系统的力量来消灭β-淀粉样蛋白。小鼠试验和一期临床试验都很顺利,但在二期临床试验中,受试者出现了严重的脑炎症状,试验被迫停止。后来人们改进了相关技术,第二代阿尔茨海默病疫苗没有引起脑炎,可无论如何都无法减少患者脑中的β-淀粉样蛋白。事实证明,这条路同样不通。

礼来公司再次更换思路,研究了另一种疫苗。刚才提到的疫苗,原理是调动人体免疫系统的力量,让免疫系统去清除β-淀粉样蛋白,而这次礼来研发的疫苗名为索拉珠单抗,它的原理是从小鼠体内收集针对β-淀粉样蛋白的抗体,然后注入人体内,让抗体直接去消灭β-淀粉样蛋白。结果你可能已经猜到了,动物试验效果很好,一期临床试验安全性不错,可最后的三期试验又失败了,索拉珠单抗对患者的病情没有治疗效果。

前面我们提到过,除了淀粉样斑块以外,从神经元内部长出的原纤维缠结,也是阿尔茨海默病的病理特征,那原纤维是突破口吗?

原纤维缠结其实是由一种tau蛋白反常堆积形成的,tau蛋白的功能是结合脑中的微管蛋白,起到支撑细胞骨架的作用。有一种假说认为,tau蛋白如果出现故障,就会影响乃至破坏神经元的结构,从而让人发病,所以要想治疗阿尔茨海默病,就得阻止tau蛋白出现故障,或者用其他物质代替tau蛋白,来支撑起脑中的微管蛋白。可惜的是,相关药物的研究试验同样没能获得成功,没有一种药物能对患者的病情产生积极影响。

攻克阿尔茨海默病的尝试和失败还有很多,因为篇幅有限,我们就不一一列举了。面对顽疾,人类虽然屡败,但仍然屡战。目前一个新的研究思路是,对阿尔茨海默病的预防应该尽早开始。因为很多人从中青年时期起,脑内就会逐渐堆积β-淀粉样蛋白,直到堆积程度超过一定门槛后才会发病。所以有效预防的关键,或许就在于尽早预防,相关研究正在进行中,我们可以拭目以待。

直到今天,我们仍然缺乏有效对抗阿尔茨海默病的药物,那面对疾病,我们真的就束手无策了吗?其实并非如此。接下来就与你分享一下,面对阿尔茨海默病,我们都可以做些什么?

我们能做到最直接的事,就是调整饮食结构。关于阿尔茨海默病的发病原因,有一种线粒体假说。线粒体是为细胞提供能量的细胞器,脑细胞对能量的要求很高,但内部的线粒体数量较少、寿命较长,容易积累更多的损伤。研究发现,在小鼠体内,老化和失灵的线粒体有破坏性作用,会导致神经元减少和认知衰退,而抗氧化剂能阻止这种破坏的发生。维生素C和维生素E都是良好的抗氧化剂,所以从这个思路入手,是不是意味着多补充这两种维生素,就能预防或延缓阿尔茨海默病的发生?

在多项研究中科学家们发现,服用维生素C和维生素E补充剂,并不能降低老人患阿尔茨海默病的风险。但如果老人习惯于从饮食中摄取维生素C和维生素E,那患病风险就会明显比较低。也就是说饮食有用,但药片没用。这该怎么解释?有研究者提出,补充维生素的时间长度才是关键,饮食摄入维生素反映的是终身习惯,而补充剂只在较短时间内服用,所以饮食有用、药片没用。还有研究者猜测,可能是蔬菜和水果内的其他物质在起作用。

但即使如此,我们仍不能得出肯定结论,认为多吃蔬菜水果就能降低患病风险,因为缺乏严格的随机双盲对照实验,而且饮食过程的变量太大,所以相关实验其实很难进行。目前可以得到的结论是,对于抵抗阿尔茨海默病来说,多吃蔬菜水果没什么坏处,可能还有好处。所以作者认为,如果有条件的话,不妨让我们有意识地调整自己的食谱,增加摄入蔬菜和水果的比例。

除了饮食以外,认知储备或许也能抵抗阿尔茨海默病。其实在阿尔茨海默病领域,一直有一个未解之谜,那就是症状并不总是和大脑损伤相关。一个人可能终其一生都没有阿尔茨海默病的症状,但尸检却发现他的脑中有大量淀粉样蛋白堆积和原纤维缠结。这该怎么解释?

一个可能的原因是,是认知储备在起作用。认知储备反映的是我们脑中有多少认知存货,就像把钱存进银行以备不时之需一样,我们也会在一生中储备认知,等到年老时再用。有研究表明,一个人的认知储备越多,就越能承受较大损伤、较多的神经元丧失和较严重的突触功能障碍,而储备越少,他的承受能力就越差。

那认知储备是从哪儿来的呢?一部分是天生的,有研究发现,头部较大的人不太容易得阿尔茨海默病。即使得了,症状也比较轻微,这或许是因为较大的头部能容纳较多的神经元。如果你不是一个大脑袋也没关系,还有一部分认知储备来自后天。相关动物实验发现,当小鼠过上丰富的生活后,它们的大脑就会发生实在的变化,大脑的记忆中心海马体里会产生更多神经元,支持学习的突触活动也更加强烈。

如果同样的原理也适用于人类,那人类该如何过上丰富的生活呢?作者提出,丰富生活的第一个要素是认知刺激。较高的教育水平,较为复杂、智力要求比较高的工作,读书看报,玩益智游戏都会带来比较强的认知刺激,都能增加人的认知储备。这么说来,经常从得到App中学习知识,养成每天听本书的好习惯,肯定也对我们的认知储备大有好处。

丰富生活的第二个要素是体力活动,尤其是有氧运动,比如跑步、骑自行车和游泳。体力活动为什么能增进认知储备呢?有一种假说认为,体力活动能增强流向大脑的血流,促进养分供应,从而提高大脑的认知功能;还有假说认为,体力活动能促进神经元增长,并减少脑中反常的β-淀粉样蛋白和tau蛋白。多项人群研究的结果支持了体力活动的益处,显示身体较活跃的老人,患病风险比其他人低了40%。

丰富生活的第三个要素是社会交往。作者介绍,社会网络越大,社会活动越丰富,人的患病风险就越小。社会网络的大小,取决于婚姻感情状况、亲子状况、家庭大小、朋友多少等因素,人群研究显示,拥有较大社会网络的老人,不太容易出现认知衰退。同时,参加社会活动较多的老人,患痴呆的风险也比较低。

无论是调整饮食还是增进认知储备,都存在潜在的好处,它们虽然都没有严格的对照实验,但人群研究的结果是积极的,在缺乏其他更有效治疗手段的今天,这足够值得我们去付诸行动。

好,到这里本书内容就介绍得差不多了,简单总结一下。

解读分为三个部分,第一部分我们介绍了人们是如何逐渐认识阿尔茨海默病的。德国医生爱罗斯·阿尔茨海默是第一位发现阿尔茨海默病的人,大脑神经元之间的淀粉样斑块和从神经元内部长出的原纤维缠结,是阿尔茨海默病的典型解剖学特征。在上世纪的绝大部分时间里,阿尔茨海默病都没有得到相应关注,直到后来人们认识到,痴呆不是衰老而是疾病后,相关研究才多了起来。

接下来我们说了,阿尔茨海默病到底因何而发病,人们为了对抗它都进行过哪些探索。目前关于阿尔茨海默病的主流理论认为,疾病与β-淀粉样蛋白的错误堆积密切相关。为了攻克疾病,无数医药公司与科研人员进行过大量努力,尝试过以各种方式减少蛋白堆积,但至今都没有特别大的突破。

最后我们聊了,面对阿尔茨海默病,我们可以做些什么。虽然至今没有特效药,但现有一些证据认为,多吃蔬菜和水果可能对降低患病风险有好处。同时,增加认知储备也能减轻症状、降低风险,认知储备与人脑袋的大小和生活的丰富程度有关,要想让生活更加丰富,我们需要获得更多的认知刺激,经常进行有氧锻炼,同时增进社会交往。

虽然这本书中没有太多关于胜利的故事,但我们仍然能从中获得很多真知,至少可以明白,阿尔茨海默病不是一种衰老现象,而是一种生理疾病,同时我们可以通过改善生活习惯,去过上更加健康有益的生活,而这或许也能降低患病风险。

今天,科学家们仍在探索对抗阿尔茨海默病的方法,除了β-淀粉样蛋白理论外,还有很多新假说被提出。比如细胞周期假说认为,如果神经元进入了错误的细胞周期,就可能让人患上阿尔茨海默病;感染假说认为,阿尔茨海默病可能是由病毒或细菌感染引起的,甚至β-淀粉样蛋白和tau蛋白本身就是一种叫做朊病毒的特殊病毒。这些假说虽然尚不成熟,但它们都潜藏着人类战胜疾病的希望。

好,以上就是这本书的精华内容。这本书的全版电子书,也已经附在文稿末尾。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图,也欢迎你点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

无论是调整饮食还是增进认知储备,都存在潜在的好处,它们虽然都没有严格的对照实验,但人群研究的结果是积极的,在缺乏其他更有效治疗手段的今天,这足够值得我们去付诸行动。

-

今天,科学家们仍在探索对抗阿尔茨海默病的方法,除了β-淀粉样蛋白理论外,还有很多新假说被提出。比如细胞周期假说认为,如果神经元进入了错误的细胞周期,就可能让人患上阿尔茨海默病;感染假说认为,阿尔茨海默病可能是由病毒或细菌感染引起的,甚至β-淀粉样蛋白和tau蛋白本身就是一种叫做朊病毒的特殊病毒。这些假说虽然尚不成熟,但它们都潜藏着人类战胜疾病的希望。