《众病之王:癌症传》 文晶解读

《众病之王:癌症传》| 文晶解读

关于作者

悉达多·穆克吉,印度裔美国医生、科学家和作家。他毕业于斯坦福大学、牛津大学和哈佛医学院,曾在《自然》《新英格兰医学期刊》等国际顶级医学期刊以及《纽约时报》《新共和》等知名报刊杂志上发表文章和评论。

关于本书

《众病之王:癌症传》不但是一本严谨详实的经典科普巨著,更是一部饱含人文主义色彩的、从宏观视角俯瞰癌症的史诗级作品。在这本书中,作者以文学性的写作手法,鲜活再现了人类抗癌史上的大量代表性人物和事件,生动展现了人类认识癌症、抗击癌症的历史,并对人类抗癌战争的未来进行了展望。

核心内容

将从以下四个至关重要的问题入手,为你讲述书中的内容:什么是癌症?我们为什么会得癌症?一直以来,人类都是怎样跟癌症抗争的?以及,我们最终能战胜癌症吗?

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的这本书是《众病之王:癌症传》。说起癌症,你最先联想到的词应该是“绝症”,但你知道吗,癌症其实和“生命”这个词联系得更紧密。为什么这么说呢?随着科技的进步,我们终于发现,引起癌症的根本原因是基因突变。换句话说,癌症是写在人类基因组里的一种缺陷,这是进化的结果。那么,当我们把癌症看做生命的一部分时,了解癌症的历史,就是在理解生命本身。

苏珊·桑塔格在她的著作《疾病的隐喻》中这样写道,每个人都有双重公民身份,疾病是一重更麻烦的公民身份。当我们患上疾病时,就成为了疾病王国中的公民,不仅要忍受身体上的痛苦,还要承受心理上的负担,以及社会中投来的异样眼光。而当患上癌症的时候,我们还要再多一层对于未知疾病的恐惧。本书作者悉达多·穆克吉是一位肿瘤科医生,他曾在自己的访谈录中提到,有一位癌症病人对他说,“我愿意继续治疗,但是,我必须知道我在对抗的敌人是什么。”

为了回答这位患者,以及千千万万其他癌症患者类似的疑问,穆克吉花了六年的时间,对癌症进行了综合全面的梳理,最终完成了这本《众病之王》的撰写。从书中你可以了解到,癌症早在人类诞生前很久就已经存在,我们却是近几十年才对这种疾病有了比较深刻的理解。由此你可以想见,在这几千年历史的背后,人类曾经向癌症发起过一次次攻击,却付出过无数个鲜活的生命,癌症从一个医学上难以攻克的问题,变为了人类共同面临的宿敌。我们从这些抗癌事迹中,也看到了人类对于生命和进化这两个终极命题的不断认识。

这本《众病之王》不仅在2011年获得了被称为“新闻界的诺贝尔奖”的普利策奖,美国《时代》杂志也把这本书列为1923年以来出版的最重要的100部英文著作之一。除了这本书以外,穆克吉还出版过两本脍炙人口的医学科普书籍《医学的真相》和《基因传》,这两本书在“每天听本书”里也都可以找到。

下面,我将从四个至关重要的问题入手,为你讲述书中的内容:什么是癌症?我们为什么会得癌症?一直以来,人类都是怎样跟癌症抗争的?以及,我们最终能战胜癌症吗?

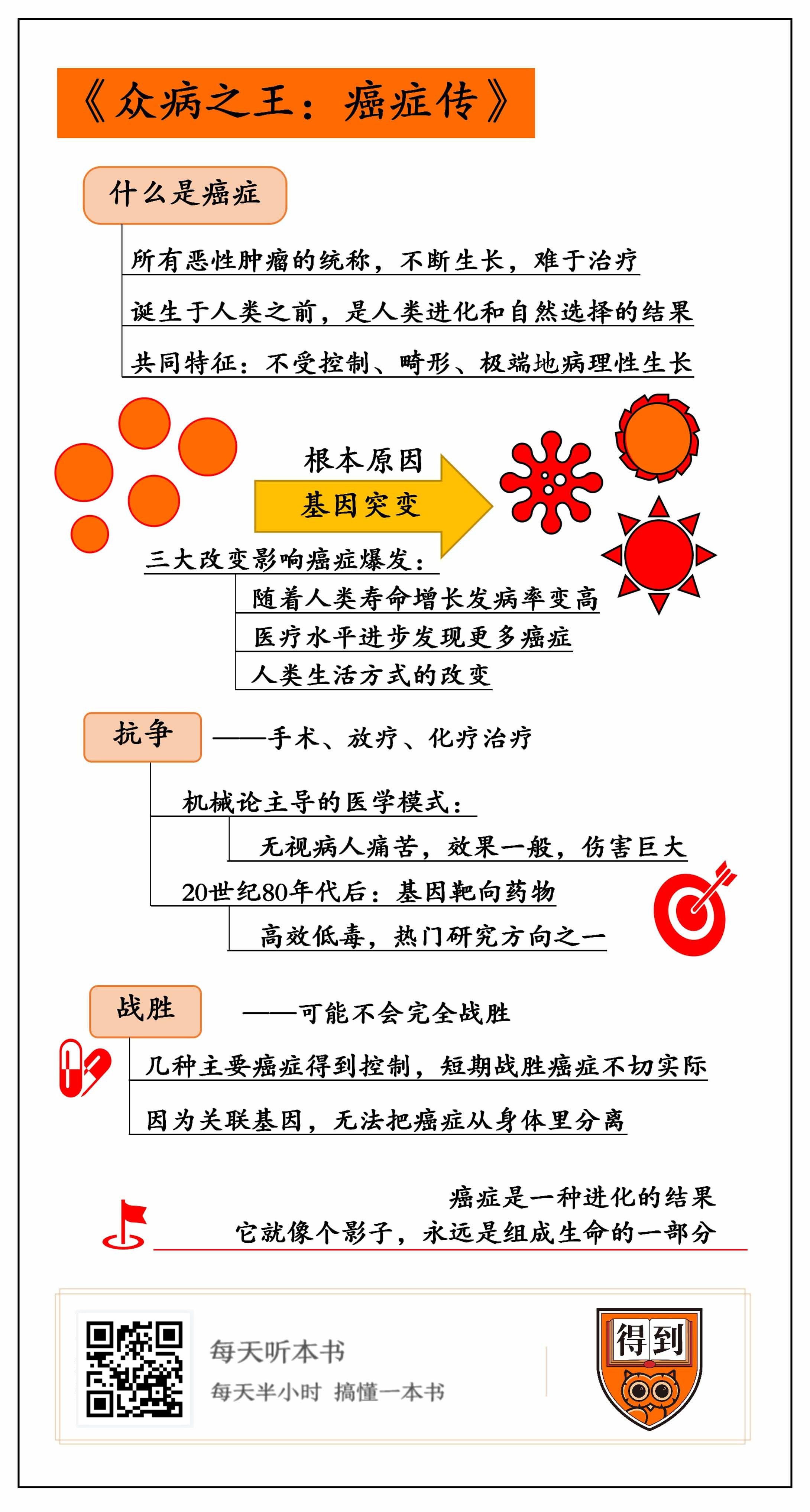

首先来看第一个问题,什么是癌症?

我们刚刚说到,癌症存在的历史比想象得要久远。从二十多万年前的早期智人时代到现在,癌症一直伴随着人类身体的演化和文明的进程。面对这样一个未知而恐怖的物质,人类花费了几千年的时间,从各种不同的角度去认识它。到了今天我们已经知道,癌症是人类对所有恶性肿瘤的统称,它并不是一种疾病,而是一大类包含了不同发病年龄、发生部位、恶性程度和治疗效果的极其复杂的疾病。我们之所以把这些疾病叫做癌症,是因为它们都有一个共同的基本特征,那就是癌细胞不受控制地、畸形地、极端地病理性生长。研究人员从一位美国宫颈癌患者的身体里提取了一种癌细胞,到现在已经在实验室里被培养了68年,但它依然在迅速地增生,没有出现任何衰老或死亡的迹象。癌细胞这种不受控制的生长方式,使得它比人类率先达成了永生的目的。

人类对癌症有如此深刻的了解和认识,完全是最近几十年才出现的事情。在癌症的早期阶段,人们甚至几乎都没意识到癌症的存在。科学家在一亿五千万年前侏罗纪时期的恐龙化石上发现了肿瘤的痕迹,也就是说,癌症在人类诞生之前很久就已经存在了。而人类对癌症最原始、最淳朴的认识,我们可以从 “cancer”这个英文单词中了解。这个词起源于希腊语中的“螃蟹”一词,这是因为恶性肿瘤像树根一样向周围生长的方式,以及肿瘤周围肿胀蔓延的血管,都很容易让人想起螃蟹张牙舞爪的样子。除了癌症以外,“肿瘤学”这个词也起源于希腊语,它来自于“负担”这个词。在古希腊的戏剧舞台上,“负担”这个词被用来指代一种悲剧角色的面具,这个面具就象征着角色内心所承载的沉重负担。

癌症第一次在有记载的人类历史上出现,是在一篇记录了大概4600年前古埃及伟大医生印何阗教诲的文稿里。文稿里提到了一个胸部肿块的病例,而这个病例的治疗办法,印何阗只无奈地写了短短的一句话,“没法治疗”。相似的案例在2000多年之后再次发生。古希腊历史学家希罗多德在他的作品中记载,波斯国王大流士的妻子阿托莎发现自己乳房上有一个流血的肿块,她的治疗方法很粗暴,她让一个奴隶直接把肿块切除了。

现在让我们简单总结一下这部分的主要内容。癌症是人类历史上最古老的疾病之一。癌症的共同特征是细胞不受控制地、畸形地、极端地病理性生长。它吞噬人的生命,给人造成极其沉重的心理负担,最终是为了达到它永生的目的。总之,癌症是人类进化和自然选择的结果。

接下来,我们再来说说你可能最关心的一个问题,那就是,人为什么会得癌症?这个问题的答案是基因突变。

在正常情况下,人体的细胞每分裂一次,就会发生一定数目的基因突变。随着年龄的增长,基因突变在人体的细胞里不断累积,直到有一天,某些基因突变引起了一个细胞的癌变,这个癌细胞具有在遗传上的高度不稳定,它每分裂一次,就会在原来的基础上再出现更多新的突变。这些新突变有的赋予了癌细胞运动的能力,于是癌症转移了;有的赋予了癌细胞耐药的特性,于是癌症在化疗缓解以后又复发了;有的突变赋予了癌细胞加速生长的能力,于是肿块突然有一天迅速变大了。这些突变在癌细胞里不断地重复,癌细胞由此实现了连续的自我迭代和升级,也就获得了越来越强大的生存能力。

基因突变致癌理论,是癌症研究史上第一个令人信服的、综合全面的致癌理论。不仅如此,这个理论使得我们对于癌症有了全新的认识。我们了解到,原来癌症不是由外部侵入,而是从人类生命的内部发起攻击。你可以想象癌症就是电影《异形》里从人类身体喷薄而出的那只怪物,它是一个不顾一切的“个人主义者”,为了生存,可以不遵守任何规则,手段残酷,寸土必争。如果说人类是达尔文式自然选择的终极产物,那么癌症就是比人类更高级版本的生命。

想去理解一个比我们更高级的生命体,这个难度可想而知,我们走过不少的弯路。比如从公元2世纪开始,一直到后面的一千五百多年里,人们都认为引起癌症的是一种叫“黑胆汁”的恶性体液,黑胆汁瘀滞在人体内无处宣泄,就凝结成了肿块。这里值得你注意的是,当时被古罗马名医盖伦归因于黑胆汁的,还有另外一种疾病,那就是抑郁症。由此我们忍不住要猜测,是不是当时的人们觉得,癌症的发生和抑郁的心理状态也有一定的关系?实际上,一直到了今天,很多人还都相信癌症跟人的心理状态和精神因素有着某种说不清楚的联系。比如,容易产生忧郁、压抑、沮丧、生闷气等负面情绪的性格被称为癌症性格;癌症病人也经常被发现在患病前的一段时间内遭受过重大的精神打击。事实上,精神心理因素不能直接导致癌症的发生,但人的情绪和精神状态确实能通过长期持续地刺激神经内分泌系统来影响人体的免疫力,而免疫力的降低,又和癌症的发生有密切的关系。

法国启蒙思想家卢梭说,“文明使人类远离自然,并以各种常见疾病为代价。”这句话代表了工业化之后,很多人对癌症发生原因的看法。他们认为,工业化对人类生活方式的影响、对人类生活环境的巨大破坏,在一定程度上刺激了癌症的发生。我们很难否定这种看法。在18世纪率先兴起工业革命的英国,到处都是工厂和烟囱。烟囱清扫工经常要光着身子钻进烟囱清扫里面的煤烟,而这些清扫工经常会得一种叫阴囊癌的癌症,这种现象在其他的行业里很难看到。19世纪末到20世纪50年代,美国的香烟消耗量急剧增长,而与之相对应的是,美国的肺癌发病率急剧上升。在这些著名的流行病学案例以外,我们其实也很容易联想到生活方式和癌症之间的关系,比如说,长期呼吸污染的空气更容易得肺癌,爱嚼槟榔的人更容易得口腔癌,从事某些职业的人会因为长期接触化工原料苯得白血病,等等。

说到这里,我们就有必要再了解一下20世纪癌症爆发的原因。在美国,一直到1900年,癌症还远远落在结核、肺炎、痢疾等传染病的后面,排在美国死亡原因的第七位,但仅仅又过了40年,癌症就成了仅次于心脏病的第二位死因。那么,是什么导致了癌症的突然爆发呢?这一方面是因为之前的几千年,人类对于癌症的认识一直不够,历史记载得少;另一方面,20世纪的人类三个重大改变影响了癌症的爆发。首先,是人类寿命的增长。癌症是一种与年龄有关的疾病,年龄越大,癌症的发病率越高。比如说,乳腺癌在30岁女性中的发病率是1/400,但到了70岁,这个概率就会增加到1/9。进入20世纪之后,抗生素开始被广泛应用,此后美国人的预期寿命增加了26岁,60岁以上的人口几乎增加了一倍,而60岁以后也正是大多数癌症开始发威的年龄。第二个改变是,医疗水平的进步,让以前很多发现不了的癌症都浮出了水面。而第三类改变就是我们刚刚说到的,人类生活方式的改变。

当然,也有的癌症既无关情绪,也无关文明。例如,儿科病房里就经常能见到一出生就长了恶性肿瘤的孩子,外科医生也会碰到祖孙三代都得了乳腺癌的病例。拿破仑晚年死于胃癌,他的父亲、一个姐姐都患有胃癌,他的另外两个姐姐、一个兄弟和祖父也被怀疑有胃癌。有人把这种天生的不幸归结为造物主的失误或玩笑,也有人把它理解成人类因前世罪孽所遭受的惩罚,而无神论者们说,就像双眼皮和大长腿一样,癌症也是能遗传的。另外,从癌症诱因的角度来说,很多病毒都能引起癌症,又因为病毒可以在人和人之间传播,所以这些病毒引起的癌症也经常被认为是可以传染的。

讲到这里,我们总结一下。人的精神心理因素、人类生活方式的改变以及遗传、人体免疫力等因素都可以导致癌症的发生,但归根结底,基因突变才是引起癌症发生和进展的最根本原因。

认识癌症和治疗癌症一直是相互交织在一起的两条脉络。在基因突变理论出现之前的很长一段时间里,我们都认为癌症是一种从外部侵入身体的疾病,基于这种认识,医生依据“机械论”的观点和癌症进行抗争,他们往往把病人看成有待改造的血和肉的机器,而不是活生生的人。这展现出医学对病人身体的极端冷漠和蔑视。

19世纪末,纽约医疗界的青年才俊霍尔斯特德,开创了一种切除范围极其广泛的“根治性乳腺切除术”。在这种手术中,患者的整个乳房、乳房下方的胸肌、腋窝的淋巴结、锁骨、锁骨下方的淋巴结甚至一部分胸骨都要被切掉。做完这种手术之后,病人的肩膀向内塌陷,手臂再也无法伸展,还会肿得像大象腿一样,甚至需要几年的时间才能恢复元气。而这种手术,完全是在一种还没有得到验证的假设下施行的。后来的研究结果证明,这种手术跟只切除乳腺和腋窝淋巴结的手术,效果并没有差别。

20世纪70年代,美国国家癌症研究所进行了大量规模巨大的、以人体为试错对象的化疗临床实验。种类繁多的大剂量化疗药,给患者带来了各种可怕的副作用。书中讲到一个11岁的白血病小女孩,她在化疗以后掉光了头发,精神狂乱,在医院的走廊里游荡,尖声嚎叫。“她被控制在床上,经常蜷缩得像个胎儿,肌肉日渐消瘦,神经日益恶化。”在苦苦等待下一次镇痛吗啡的时候,她狠咬自己的嘴唇,并在上面留下了永久的淤青。对于一心求生的患者来说,即使这些化疗药最后真的能救活自己,它们也会先置自己于死地;而对一心求胜的医生来说,为了治愈癌症,并发症带给病人的痛苦却是可以忽略的。

不过,我们需要知道的是,当时乳腺癌患者会用仰慕和敬畏的语气给医生写信,恳求他们不要心慈手软,她们为了能活下去,愿意付出一切代价。正是过去百余年里,医生破釜沉舟的大胆尝试和病人不惜一切的强烈渴望,促成了今天癌症治疗领域最有效的手段。

人类和癌症斗争的战场从来不只是在病房里。20世纪初期,美国的癌症发病率突飞猛进,但与之对应的是,一直到50年代为止,癌症的研究和治疗都还几乎处于停滞不前的境地。

在当时,刚刚经历了太平洋战争和朝鲜战争的美国,癌症研究经费的匮乏是全国性的。想要改变美国癌症研究和治疗的现状,儿童肿瘤学家西德尼·法伯认为,必须发起一个全国性的“统一战线”。但法伯也知道,这件事他没法独力完成,所以他找来商界呼风唤雨的女强人,也是社会公众活动的活跃分子玛丽·拉斯克。拉斯克和法伯志同道合,他们开始联手推动美国的国家抗癌计划,并把这个计划称为抗癌的“登月计划”。拉斯克施展了她过人的人格魅力、关系网以及商业智慧,点燃了全美国人民抗击癌症的热情,把战胜癌症变成了美国梦的一部分。最终,拉斯克和法伯用20年的时间促成了《国家癌症法案》的签署,这部法案授予了癌症研究数以亿计的科研经费,从此,美国的癌症研究就走上了快车道。

不仅如此,拉斯克和法伯的努力也彻底改变了美国抗癌的社会和政治面貌。1964年,美国政府开始出面向民众说明吸烟和肺癌的关系,在那之后,烟草商开始每天都面临负面宣传的冲击,还被一次次地告上法庭。在科学证据、政治压力和法律进步的共同作用下,美国的烟草业开始一蹶不振,香烟消费量连年下降,而与之对应的是,美国男性的肺癌发病率显著下降了。实际上,通过非医疗手段控制癌症的例子还不止于此,像我们前面说过的18世纪英国烟囱清扫工的阴囊癌,最终也是因为国会出台了对烟囱清扫行业进行管控的法律才逐渐消失的。1973年,也就是在《国家癌症法案》签署之后一年多,法伯因心脏骤停死在了办公桌前,而在临终前的几个小时,他还在跟人讨论抗癌基金的未来和抗癌战争的方向。

进入20世纪80年代之后,基础研究的积累和进步,为人类找到一种有特异性的抗癌药提供了可能性。1988年,美国加州大学的肿瘤学家斯拉蒙及同伴,一起研制出了一种针对 Her2 基因的抗体,这种抗体能特异性地杀伤 Her2 突变的乳腺癌细胞。1990年,一位48岁的美国妇女得了乳腺癌,癌细胞已经扩散到了淋巴结。她切除了乳腺,又接受了七个月的化疗,但过了几个月之后,她的乳腺癌发生了广泛的转移,她拒绝了医生继续化疗的建议,开始喝草药,还计划出门旅行,她说,“我已经日暮途穷,我接受无法逃避的命运。”1992年,她勉强加入了 Her2 抗体的临床试验,在完成了18周的治疗之后,她一直活到了今天。她说,斯拉蒙是她的英雄。

治疗 Her2 基因突变乳腺癌的这种靶向药物,就是如今抗癌领域大名鼎鼎的赫赛汀。在那之后的二十多年里,针对白血病、间质瘤、肺癌、结直肠癌等中晚期恶性肿瘤的基因靶向药物,越来越多地被开发了出来。针对第一代靶向药物发生耐药的癌症患者,科学家们还开发出了第二代甚至第三代靶向药物。基因靶向药物能针对性地消灭癌细胞,效果好,副作用低,对很多中晚期癌症都有很好的治疗效果。一直到今天,基因靶向药物开发都还是癌症研究领域最热门的方向之一。

讲到这里,我们来总结一下这部分内容。人们用手术、放疗和化疗手段来治疗癌症,但这些治疗手段又会给病人带来身体和心理上的额外伤害。在当时机械论主导的医学模式里,医生往往对病人的痛苦视而不见。进入20世纪80年代之后,医生在基因突变致癌理论的基础上研制出了基因靶向药物。基因靶向药物高效低毒,是目前癌症治疗和研究领域最热门的方向之一。另外,社会、政治、经济等因素也在人类和癌症的战争中发挥了重要作用,只有综合各个方面的力量,人类才能推动抗癌战争的胜利。

最后,我们再来看一个问题,人类最终能战胜癌症吗?很可惜,这个答案可能是不能完全战胜。

进入21世纪,美国的癌症面貌又发生了根本性的变化。肺癌、乳腺癌、结肠癌和前列腺癌等在内的几种主要癌症都已经得到了控制,死亡率实现了连续十几年的下降,而且这种下降是稳定、持续和显著的。那么,是什么原因促成了癌症死亡率的这种下降呢?手术、化疗、控烟运动、癌症筛查,都在其中发挥了各自的作用。我们可以说,不是哪一种预防或治疗癌症的策略单独发挥了作用,但也没有哪一种手段是徒劳无功的。

我们正在进步,但这并不意味着,我们已经可以对短期内战胜癌症抱有不切实际的乐观和幻想。现在,在癌症领域,人们享用的几乎还都是上个世纪的成果。近十多年来,癌症在实验室的研究虽然取得了突飞猛进的进展,但海量的科学数据并没有转化成治疗癌症的灵丹妙药。基础研究和临床应用之间的距离,似乎还是那么遥远。

医学是一门科技的艺术,它的核心是通过干预人体本身达到改善人类生活的目的。而癌症医学干预的是人类的生命密码,基因组,这就意味着,人类很可能根本没法把癌症从自己身体里分离出来。那么这时摆在我们面前的问题就是,如何改善生活质量?如果未来我们能在人衰老之前阻止癌症带来的死亡,甚至可以把癌症变成和高血压、糖尿病等一样的慢性疾病,那么就可以达到这个目的。这不失为是一个和癌症和谐共存的好办法。

到这里,《众病之王:癌症传》这本书就为你解读完了,再为你总结一下解读的要点。

癌症成为了20世纪的现代病,这和人类寿命的延长、医疗水平的提高以及人类生活方式的改变都密切相关。虽然癌症的死亡率在稳定下降,但我们目前还没有通用的办法去治愈癌症,我们能做的是用各种手段来达到延长患者生命、提高患者生活质量的目的。在未来,癌症也可能像高血压、糖尿病那样,变成一种慢性病。

通过回顾几千年来人类认识癌症和治疗癌症的历史,我们从中也看到了生命的演化过程。面对这个全人类共同的敌人,我们一直竭力地想把癌细胞从身体中挖取出来,然而当我们发现,引起癌症的根本原因是基因突变时,理解癌症的角度也产生了根本性的变化。癌症是一种进化的结果,它就像个影子,永远是组成生命的一部分。

撰稿:文晶脑图:刘艳脑图工坊转述:杨婧

划重点

-

癌症的共同特征是细胞不受控制地、畸形地、极端地病理性生长。它吞噬人的生命,给人造成极其沉重的心理负担,最终是为了达到它永生的目的。总之,癌症是人类进化和自然选择的结果;

-

基因突变致癌理论,是癌症研究史上第一个令人信服的、综合全面的致癌理论;

-

基因靶向药物高效低毒,是目前癌症治疗和研究领域最热门的方向之一;

-

癌症是一种进化的结果,它就像个影子,永远是组成生命的一部分。