《人体简史》 猛犸解读

《人体简史》| 猛犸解读

关于作者

这本书的作者是比尔·布莱森,他虽然是一位旅游作家,但最出名的作品是全球销量超过一千万册的科普书《万物简史》。他还是英国皇家科学学会院士,并曾获得大英帝国勋章。

关于本书

《人体简史》是比尔·布莱森沉寂十几年后的雄心之作。在这本书里,作者以大量的资料调查和现场访谈为基础,以人体的各个功能系统为框架,仔细梳理了对人体结构和功能研究的历史发展、所涉及到的重要人物和重大发现,并对人类如何保养自己的身体、对待自己的健康问题提出建议。

核心内容

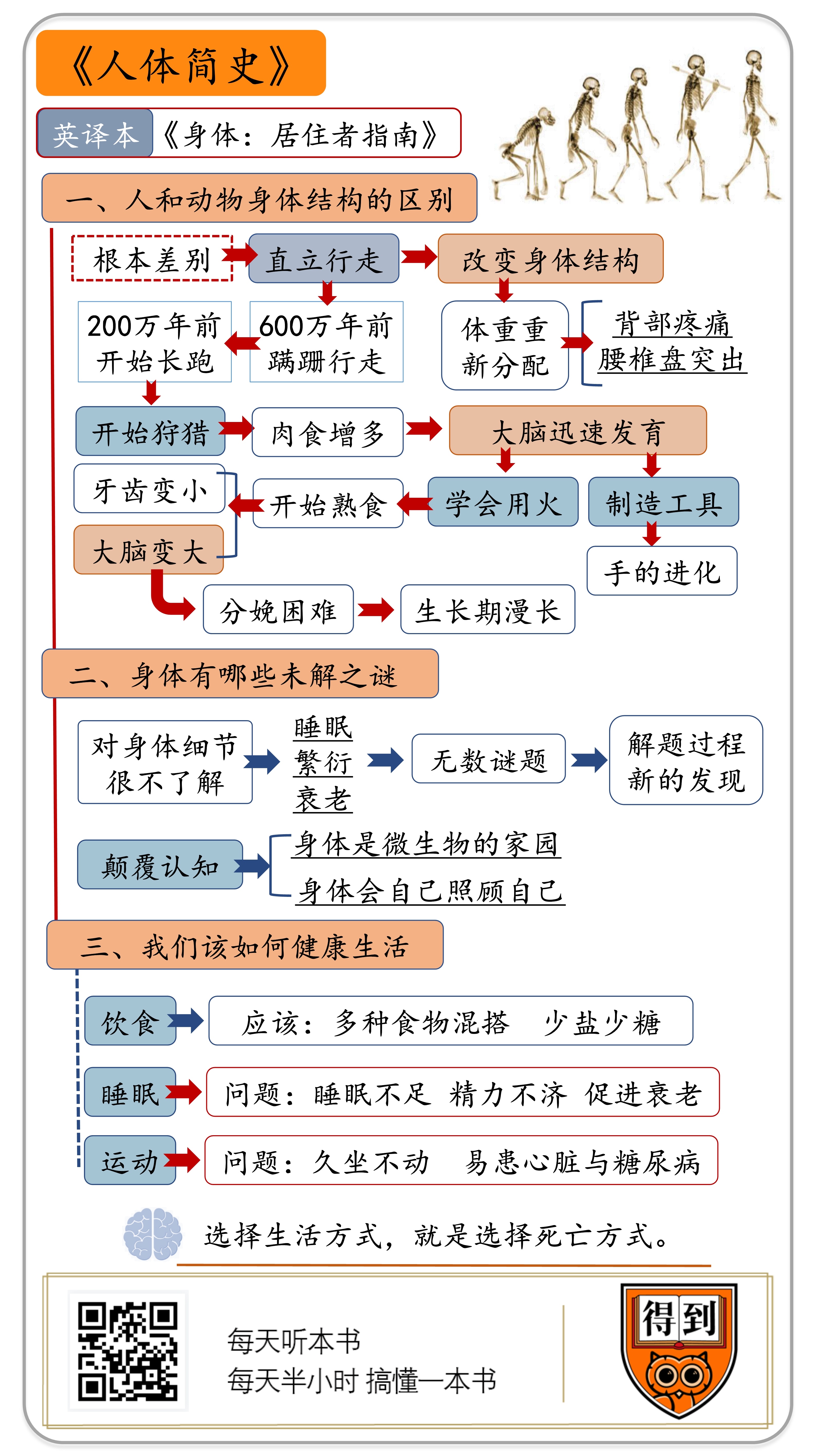

本书的核心内容可以分为三条线索:演化、探索和引导。在演化这条线索中,作者论述了人类身体各个部分的演化过程,并解释了这些演化带来的好处和劣势;在探索这条线索中,贯穿了人类对自己身体漫长的探索,列举了大量重要人物和它们的重大发现;在引导这条线索中,结合了人类的身体机能和现在的生活方式,给出了关于健康生活的大量建议。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《人体简史》。听这个名字,你可能觉得这是一本讲人体演化的书,会介绍我们的祖先是怎么在演化的道路上与其他动物分道扬镳的。

不过这本《人体简史》的重点不是在演化上。这本书的英文名直译过来的话,是《身体:居住者指南》。这本书之所以起了《人体简史》这样一个中文名,很可能是为了展现出系列感,因为这本书作者是比尔·布莱森,他还有一本著名的畅销书叫《万物简史》。在得到App也有电子书和听书。

比尔·布莱森写《万物简史》还是十几年前的事了,这十几年他可没有闲着,这期间,他做了大量资料收集和调查走访工作,最终写出了这本《人体简史》。在这本书里,布莱森会给我们讲人的身体中有哪些奇妙的组成部分,介绍我们对身体的理解和探索,帮助我们更好地了解自己所居住的这个身体。

比方说,我们很少意识到,我们其实是和许多微生物共用这具身体的,大家大部分时间都和平共处,不过也偶尔会闹些矛盾。再比方说,我们平均每天都有几个细胞会变成癌细胞,但是这些癌细胞很快就会被消灭,身体在我们不知不觉间就搞定了这些小叛变。

像这样有趣的事实,在这本书里还有许多。虽然从基因层面看,我们和其他哺乳动物的差异非常小,但是这些微小的差异却让人类走上了一条截然不同的道路。我们的身体到底有哪些特点?演化给我们带来了什么好处?又拿走了什么?我们有多了解自己的身体,还有多少未解的谜团?这些都是比尔·布莱森想要告诉我们的。

以前我们听过比尔·布莱森的名字,可能是因为那本畅销书《万物简史》。他除了科普畅销书的作者身份外,还是英国皇家科学学会院士,并曾获得大英帝国勋章。他虽然不是专业的研究者,但是收集整理资料和讲故事的能力非常厉害。在这本四百页的书里,他把人体的方方面面都梳理了一遍,还按照身体的不同系统分别仔细讲解了一番。

这种讲解方式很详尽,也让这本书一共有了二十三章,每章还都是个相对独立的主题。我为你重新归纳了整本书的线索,将主要内容整理成三个方面。

在第一个方面,我们来聊一聊人和其他动物的身体结构有哪些区别,是哪些重要的区别让人成为人。

在第二个方面,我们来看看身体还有哪些未解之谜,还有哪些新发现颠覆了我们的传统认知。

在第三个方面,让我们总结一下,当我们在了解了自己的身体以后,应该如何健康地生活。

好,首先让我们看看第一个方面:人和其他动物在身体结构上都有哪些区别,是哪些重要的区别让人成为人。

我们和大部分动物的差别都比较明显,所以让我们先把鱼类、昆虫、鸟类、两栖和爬行动物等等放到一边,把注意力集中到哺乳动物上来。让我们来考虑一下这个问题:我们和猫、狗、猿猴在行为方式上有什么区别?

你可能会马上想到第一个答案,就是人类是直立行走的。

没错,这是个根本差别。不仅所有有脚的哺乳动物平时都是四脚着地,即使是在大约250种灵长类动物当中,也只有我们人类,选择了长期两脚着地这种奇怪的方式。有些研究者认为,两足直立行走是人类的一个决定性特征,其重要性绝不比我们的大脑低。

两脚着地是个了不起的变化。有许多理论来解释这件事,比方说直立可以让人腾出手来抱孩子或者使用工具,或者直立起来会更高,视野更好,又或者两脚直立可以让人学会投掷等等,但到底是什么原因,我们还不能确定。

无论如何,我们知道人类大概在六百万年前开始蹒跚行走起来,在二百万年前终于学会了长跑。有了长跑的能力,人类就开始了一百多万年的狩猎生涯。

在人类开始直立行走的漫长过程中,身体结构发生了一系列改变。我们的脖子变得更长更直,连接到头骨的中央,而不像猫狗猿猴那样连接到头骨后方。我们的脊椎开始变得更加柔软,膝盖变大,大腿骨变得更粗壮,而且还向内倾斜。大腿的结构改变让我们行走起来更平稳,跑起来也更容易保持平衡。而即使是我们的近亲灵长类,哪怕经过训练,也没有办法像人类一样行走,它们的骨骼结构和我们不一样。这让它们使用两只脚行走时,会摇摇晃晃行动缓慢。要在地面上像人类那样行动,黑猩猩使用的能量比人类多四倍。

两脚着地,还意味着体重的重新分配。背部疼痛和腰椎间盘突出是人类专属的问题,原因就在于体重的重新分配。不过也很显然,背痛和腰间盘突出是值得的,两脚着地换来的好处更大一些。

毕竟在学会两足行走和奔跑后,人类就能够狩猎大动物了,也就终于能吃上肉了。大概是因为狩猎带来了能量更密集的肉类食物,大脑得以充分发展,人类在五十万年前终于学会了用石头制造工具,开始把天然物品改造成人造物品,还在大概三十万年前学会了用火,可以把食物烤熟再吃。

在这个过程中,人的手也开始变得不一样了。我们的拇指可以摸到其他手指,这就是我们所说的“对向拇指”,也就是说拇指和其他四个手指相对,可以抓握。猫猫狗狗都没有对向的拇指,而大多数灵长类动物都有。只不过和其他灵长类动物不同,我们的拇指里还有三块特别的小肌肉,这是人类独有的。这三块小肌肉协同工作,让人类可以牢固又灵敏地抓握和操作工具。虽然大多数人都从来没有听说过它们,但这三块小肌肉可以说是人类文明的核心。

除了手以外,大脑的发育和学会用火,也是两件影响人类身体结构的大事。让我们先看看大脑。大脑是一个饥饿的器官,它只占我们体重的2%,但却消耗了我们20%的能量。而对新生儿来说,因为大脑正在迅速发育,大概会用去六成半的能量。这也是婴儿总是在睡觉的原因。

但奇怪的是,其实我们不需要这么大的大脑。如果只是为了在地球上生存,我们本来没必要拥有创作音乐或探讨哲学的能力,也没必要能理解微积分。毕竟如果只是活着,我们只需要比猎物聪明一点点就够了。而大脑消耗了那么多能量,占据了那么大空间,甚至让我们的头骨变得和其他灵长类动物非常不同。我们还长出了一大块额叶——就是在我们额头后方的一大块脑子,专门用来处理复杂信息和产生理性。我们的祖先的脑子甚至比我们的还要大,一万年前人类的大脑,比现在的人类的大脑要大出一个网球的体积。至于为什么大脑会缩小,我们现在还不清楚。

不过总之,在人有了更大的大脑以后,生活就变得更加美好了。人类学会了用火来烹饪食物,学会了吃熟食。熟食更容易消化,更容易咀嚼,更不容易有病菌和寄生虫。熟食的营养更容易吸收,这也为我们节省了大量时间。其他灵长类动物光是咀嚼食物,每天就要花掉七个小时。而人类节省下来的吃饭时间,可以用来发展文化娱乐,比方说围在篝火旁讲讲故事,或者在山洞里画些画什么的。人类文明的萌芽,就这么产生了。

而熟食给人类带来的影响,也同样体现在身体结构上。因为不再需要用力咀嚼食物,人类的牙齿开始变小,下颌向后退,整个嘴里的空间也变小了。对现代人来说,这种变化最直观的影响就是经常让人痛不欲生的智齿。那些牙齿本来是有生长空间的,但是因为现代人嘴里的空间变小,让那些本该长出来的牙齿只能勉勉强强挤出来,把其他牙齿挤得乱七八糟,还往往会引发一连串发炎和疼痛。

因为大脑变大,下颌变小这一系列结构改变,还让人类的脸变得扁平了起来,而不像其他灵长类动物那样突出。但是总体来说,人类的脑袋还是太大了一点。

脑袋太大的问题,直接影响到了人类的分娩过程。因为两足行走,人类的骨盆有些狭窄,平均来看产道要比婴儿的头的直径小两厘米多。虽然婴儿的头骨能稍微收缩一点,但依然很勉强。这让婴儿的诞生变成了一项奇迹般的杂技活动,婴儿要在产道中一边前进一边旋转,要旋转九十度才能生出来,同时伴随着母亲几个小时的大汗淋漓、痛苦嘶吼和精疲力竭。在人类社会进入近现代之前,地球上没有任何其他动物在分娩时的死亡率比人类更高。甚至直到现在,也没有其他任何动物在生育时要承受那么大的痛苦。比方说我们的近亲灵长类,分娩往往只要几分钟,整个过程也顺滑得像是打开水龙头放水一样。

而即便生育过程如此痛苦,人类的幼儿也还需要好多年才能发育成熟。现在有一些研究证实,虽然人类的身体在十几岁就成熟了,但是大脑要到二十五岁左右才能完全成熟。和那些生下来就几乎发育完全的动物相比,人类还真是很不一样。这也不得不说是人体结构变化导致的负面影响。

总之,演化给了我们与众不同的身体结构,也让我们付出了巨大的代价。背部疼痛、腰椎间盘突出、痛苦的分娩过程和漫长的生长期,这些都是我们身体结构所带来的特有问题。

好,我们说完了人体结构的不同之处,接下来看看第二个方面:我们身体还有哪些未解之谜,以及还有哪些新发现颠覆了我们的传统认知。

我们以为自己很了解自己的身体,但是其实并非如此。我们对自己身体的无知,有时候甚至让我们自己都觉得难以理解。虽然到现在我们已经可以给人更换心脏这样的重要器官,但我们还是不知道人为什么会打呵欠,不知道为什么人会有指纹,不知道嗅觉到底是怎么运作的。就连偏头痛这种常见的折磨人的疼痛,我们也往往找不到原因。

越是想要了解我们自己,就越会发现更多问题。比方说,我们早就知道舌头上有味觉的受体,它用来尝出味道。可是,后来我们还发现了在肠道和喉咙里里也有味觉受体,显然它们不是用来尝味道的。最近我们更是发现,心脏、肺部,甚至睾丸里也有味觉受体,但没人知道它们在那儿干什么。但有趣的是,这些奇怪的味觉受体还能向胰腺发送信号,来调节胰岛素的输出。

在一些更重要的问题上,我们的无知也会让自己吃惊。虽然我们都知道长期不睡觉会死,但不知道睡眠到底有什么用,只能说它大概是一种对身体的保养和修复。我们不知道睡多长时间最有益健康和幸福,也不知道为什么有人容易入睡而有人却容易失眠,更不知道为什么会做梦。

甚至关于我们的繁衍,我们也没搞清楚。我们知道男性一次射精平均能射出七千五百万颗精子,但是并不知道为什么会需要这么多精子。我们也知道女性的巨大生殖潜力,一个刚刚二十周大的胎儿,体内就已经有六百万颗卵子了。到她出生时,这个数字会下降到一百万颗。等女性进入生育年龄,将有十八万颗准备就绪的卵子。为什么她一路走来会损失掉那么多颗卵子,而在进入生育年龄时还拥有远远超过需要的卵子?这同样属于未知的生命之谜。

我们也同样不知道是什么触发了分娩。我们会想象也许有个像是计时器的东西,等婴儿成熟了之后它就会发出信号,告诉身体,可以把婴儿生出来了。但这套机制在哪儿,它是怎么运作的,没有人说得清楚。

至于每个人都会遇到的衰老,更是一个难题。从表面上看,衰老就是慢慢失去活力和弹性,身体的自我修复能力下降。但是到底为什么会衰老,人们大概有三百多种不同的假说。总结一下的话,大致上有三类观点,有人认为衰老是因为基因突变,有人认为是身体逐渐消耗,有人认为是细胞积累了有毒的副产物。但到底是什么原因,没有人知道。也许这三种因素共同发挥了作用,也可能其中任意两者是剩下的第三个因素的副作用。

我们的身体是一大堆谜团,往往当我们以为解开了一个谜的时候,又发现了十个新谜题。我们还没办法理解自己的大脑,不知道记忆和知觉是怎么产生的。我们没办法制造出人工血液,哪怕血液看起来很简单。我们知道自己的肝在切掉一半后还能长回来,但是这个过程到底是怎么运作的,我们一点头绪都没有。我们对人类的免疫系统已经有了不少理解,但是还是没办法解释为什么有些人会过敏。对于一些疾病,我们甚至没法理解它。比方说亨廷顿舞蹈病,这是一种罕见的遗传病,会让人在中年发病,在受到十几年的折磨后痛苦不堪地死去。我们知道它是因为基因上的一个突变,这个基因会产生一种叫做亨廷顿的蛋白质。这种蛋白质是人体中最大最复杂的那一类,但是它到底有什么用,也还是个谜。

随着我们对自己身体的探索,谜题总会有解开的那天。而这些解决的谜题,往往会颠覆我们过去的认知。比方说,我们和微生物之间的关系就是这样。

我们的身体,除了容纳我们自己以外,还是数万万亿微小生物的家园。过去我们并不怎么了解身体内外的微生物,研究的也往往是那些会导致疾病的病菌和病毒。但是致病微生物的种类其实并不多。我们身体内外可能有四万种微生物,光是胃肠道里就有三万六千种左右,嘴里还有一千多种,鼻孔里也有将近一千种。随着研究的进展,这个数字还在不断增加,而且每个人的微生物种类都不完全一样。年龄、居住地、甚至身材是消瘦还是肥胖,都意味着完全不同的微生物组合。每个人携带的微生物总重量大概和大脑相似,数量则大概有三十万亿到五十万亿个,和我们身体细胞的总数差不多。有人甚至开始将微生物菌群形容为我们的一种器官。

这些微小的生命为我们带来了不少好处。微生物帮我们分解我们无法直接利用的食物,提供了大约一成的卡路里,还顺便提取了有益的营养物质,例如维生素B2、B12和叶酸。我们体内能生成二十种消化酶,但细菌所产生的酶,数量是我们的五百倍到一千倍。我们的体内如果没有各种微生物的话,我们获得的营养将会大大减少。

虽然我们没有意识到,但是身体早就为微生物做好了准备。这项工作从我们出生时就开始进行了。我们大概可以认为,婴儿离开子宫时是无菌的,但当通过产道时,会接触到母亲身体中的微生物,这些微生物会成为婴儿体内的第一批居民。而剖腹产的婴儿没有经过这个过程,这可能就会对新生儿的健康带来深远影响。有不少研究都表明,剖腹产出生的人患一型糖尿病、哮喘、腹腔疾病,甚至肥胖症的风险都会大大增加,就连过敏的风险也提高了八倍。婴儿是否获得母亲的微生物为什么会带来这样的长期差异,我们还不知道。

不过我们知道的是,母亲已经做好了准备,不仅要抚育婴儿,还要照顾好婴儿体内的微生物。母亲的乳汁中有两百多种婴儿无法消化的糖类物质,这些完全是为了给婴儿肠道里的微生物准备的。这些微生物生活得开心,婴儿的身体才会好。

所以你看,虽然对我们来说还有许多未解谜团,但我们的身体是很清楚该如何照顾好自己的。

好了,接下来让我们看看第三个方面:我们应该如何健康地生活。

首先我们要知道的是,因为药物和医疗技术的进步,今天的我们可能生活在最好的时代。在过去的八十年里,男性的预期寿命从48.1岁增长到今天的70.5岁;女性从52.9岁提高到75.6岁。现在全球有二十多个国家和地区的人均预期寿命高于80岁,位居榜首的是中国香港地区的84.3岁。今天人们死亡的前三大原因是心脏病、癌症和呼吸道疾病。

2011年,人类跨过了一道特别的分界线。从这一年开始,全球死于心力衰竭、中风和糖尿病等非传染性疾病的人数,首次超过了所有传染性疾病致死人数的总和。换句话说,现在的人们大体上是死于自己的生活方式。会怎么死,实际上是我们自己在做选择。我们可以说,良好的生活方式可以让人活到八十岁,但是如果想活得更长一些,就得看基因了。毕竟即使在今天,活到一百岁依然还是少见的事。

我们所说的生活方式,可以归纳成饮食、睡眠和运动三个方面。而在现代生活中,这三方面都或多或少有些问题。简单地说,我们的身体是经历了漫长的演化才变成今天这样的,不过它适应的是石器时代的生活,而不是最近几十年才兴起的信息时代生活。

我们的身体还没有做好准备,来迎接今天这种食物充足的时代。我们今天的饮食大大丰富,糖、盐和脂肪随处可见。在食物匮乏的时代,这些可都是好东西,它们意味着大量的能量和身体必须的钠元素;但是吃多了就会带来赘肉和高血压,甚至损害肝脏和肾脏。

然而我们往往难以拒绝这些食物的诱惑,因为食物匮乏被深深地烙印在了我们的基因里。而另一个不幸的事实是,我们也不知道人到底该吃什么、吃多少东西才对身体最好。

人的一辈子大概要吃六十吨食物,而现代人往往吃得太油腻、太咸、太甜,种类又太少。这让我们陷入一个怪圈,一方面我们吃得很饱,另一方面摄入的营养又远远不够。以前的膳食指南告诉我们应该如何搭配日常食谱,但是最近的一些研究又发现,这些指南也未必靠谱。

现在我们能够确定的,只是应该尽量把多种食物混搭着吃,不要吃太饱,同时少盐少糖。这种吃法未必美味,但总比偏食更健康一些。毕竟,心脏病和饮食之间的关系很密切,而大约一半的癌症和吸烟、饮酒过度和饮食过量有关。

第二个重要的因素是睡眠。我们每天大概要睡七到九个小时,但这因人而异。而今天的睡眠也变得和过去不一样了。几乎所有权威人士都同意,在各个年龄段,我们都比过去睡得少。一份研究指出,人们工作日的平均睡眠时间已经从五十年前的八个半小时,降到了现在的不足七小时。

睡眠不足除了会让人精力不济,可能会引发事故外,还会导致身体垮掉。我们大脑中有时会有一种叫做β-淀粉样蛋白的蛋白质,这种蛋白质和阿尔兹海默症,也就是俗称的老年痴呆症有关,而缺乏睡眠的人比正常睡眠的人体内的β-淀粉样蛋白含量更高。这并不是说睡眠不足会导致阿尔茨海默,但这有可能是一个促成因素。睡眠不足甚至还会加快人体机能的衰退。

最后一个生活方式的重要方面是运动。许多研究都表明,运动能带来很大的好处。哪怕是经常散散步,就可以把心脏病发作或中风的风险降低三成。一个大规模研究显示,如果四十岁之后每天只活动11分钟,就能延长1.8年的预期寿命;而如果每天活动一个小时或更长时间,可以将预期寿命提高4.2年。

运动除了强化骨骼外,还能增强免疫系统、培育激素、减少患糖尿病和一些癌症的风险,改善情绪,甚至延缓衰老。身体的每一种器官或系统,都会从锻炼中获益。毕竟在历史上的大部分时间里,我们都是奔跑着的猎人。现代狩猎采集部落里的人每天平均行走和小跑三十公里左右,我们的祖先应该也和他们差不多。

当然,这并不是说现在的我们也要每天跑上三十公里。任何运动都会有益健康,这并没有一个明确的数量要求。但可以说,现代人的运动量远远不够。只有大约两成的人能经常性地完成中等水平的活动量,大部分人几乎完全不运动。

大多数现代人的日常状态,就是坐着。每天坐六小时或更长时间,会使男性的死亡率增加两成,而对女性而言,死亡率几乎增加了两倍。经常坐着的人患糖尿病和心脏病的概率都是其他人的两倍,患心血管疾病的概率是其他人的2.5倍。而更让人担忧的是,坐几个小时所带来的负面影响,就会抵消积极活动一整天所带来的一切益处。所以,跑步一个小时然后心安理得地坐着看一晚上电视,也并不是健康的生活方式。

所以我们可以看到,我们今天的生活有着种种问题。归根结底,原因在于我们的身体其实并不适合今天这个时代。为了让身体发挥出最好的性能,为了更健康地活得更久,我们需要有意识地调整自己的生活方式。就像这本书最后一章的标题所说的,选择生活方式,就是选择死亡方式。

好了,以上就是这本《人体简史》的主要内容。让我们再大致回顾一下。

首先,我们谈到了人和其他动物的身体结构有哪些区别,是哪些重要的区别让人成为人。我们身体结构的不同,起因是人类学会了直立行走。这带来了一系列影响,影响到了我们的骨盆、大腿的骨骼肌肉,以及脖子和头骨。直立行走促进了我们大脑和手的变化,又影响到了我们摄取食物的方式。这一系列变化最终让我们成了这个世界上适应性最强的动物,但也带来了一系列问题,从背部疼痛到智齿,再到痛苦的分娩过程和漫长的生长期。

接下来,我们谈了身体的未解之谜,和颠覆我们传统认知的新发现。我们现在对身体的许多细节都不了解,无论是睡眠、繁衍、还是衰老本身。这些都是值得探索的谜题。而一些新发现告诉我们,我们的身体并不只是容纳了我们的容器,还是一个和诸多微生物共存的世界。身体内外的大量微生物比我们想得还要重要,我们的身体早已习惯了和它们共生。

最后我们聊了一下怎样的生活方式才算是健康的。现在我们能活多久、生活质量如何,更多地取决于我们自己选择的生活方式。我们的生活方式大致可以分为饮食、睡眠和运动三方面,但大多数人在这三方面都做得不够好。我们吃了太多油、糖和盐,但却又营养不良;我们睡得更少,不仅精力不济,还会促使身体衰老;我们经常久坐不运动,这让我们更容易患上心脏病和糖尿病。我们的身体是为了适应狩猎采集生活而演化成现在这样的,它还没有适应今天的信息时代生活。如果要让它好好工作,我们就应该更好地对待它才行。

撰稿:猛犸 转述:徐溟旭 脑图:摩西工作室

划重点

-

演化给了我们与众不同的身体结构,也让我们付出了巨大的代价。

-

我们的身体并不只是容纳了我们的容器,还是一个和诸多微生物共存的世界。

-

现在我们能活多久、生活质量如何,更多地取决于我们自己选择的生活方式。