《与机器赛跑》 城南解读

《与机器赛跑》| 城南解读

关于作者

埃里克·布林约尔松,他是麻省理工斯隆管理学院的教授,也是美国国家经济研究局助理研究员,著有《连线创新:信息技术如何重塑经济》等书。

安德鲁·麦卡菲,他是硅谷最著名的预言家。早在1994年,他就成功地预言了 Web2.0 时代的到来。到了2012年,他又继续预言说:在“人机合一”的 Web3.0 时代,苹果和谷歌的霸主地位将动摇,而微软将是第一个消失的 IT 巨头。不知道这一次他的预言是否会成真。对于他们所写的这本《与机器赛跑》,被人称为“数字化大师”和“未来学家”的尼古拉斯·尼葛洛庞帝曾评论说:“这本书是对数字世界的写照,在这个世界里,协作、创意和联网比劳动力、领导力都更为重要。”

关于本书

在本书里,两位作者通过丰富的史料和数据,论证了技术,特别是依托于计算机和互联网的信息通信技术的发展,使得人类面临前所未有的失业危机。这种危机不仅表现为越来越多的职业正在被技术所取代,更体现为从本质上来说,技术会加剧贫富差异。不过作者其实仍然抱有乐观态度,因为他相信,虽然短期范围内,技术确实抢走了人们的工作,但从长远的角度来看,只要通过组合创新和投资教育,就会使得人们从新获得就业机会。作者认为技术的发展开拓了更多的领域,创造出更多的工作机会,并最终会造福整个世界。

核心内容

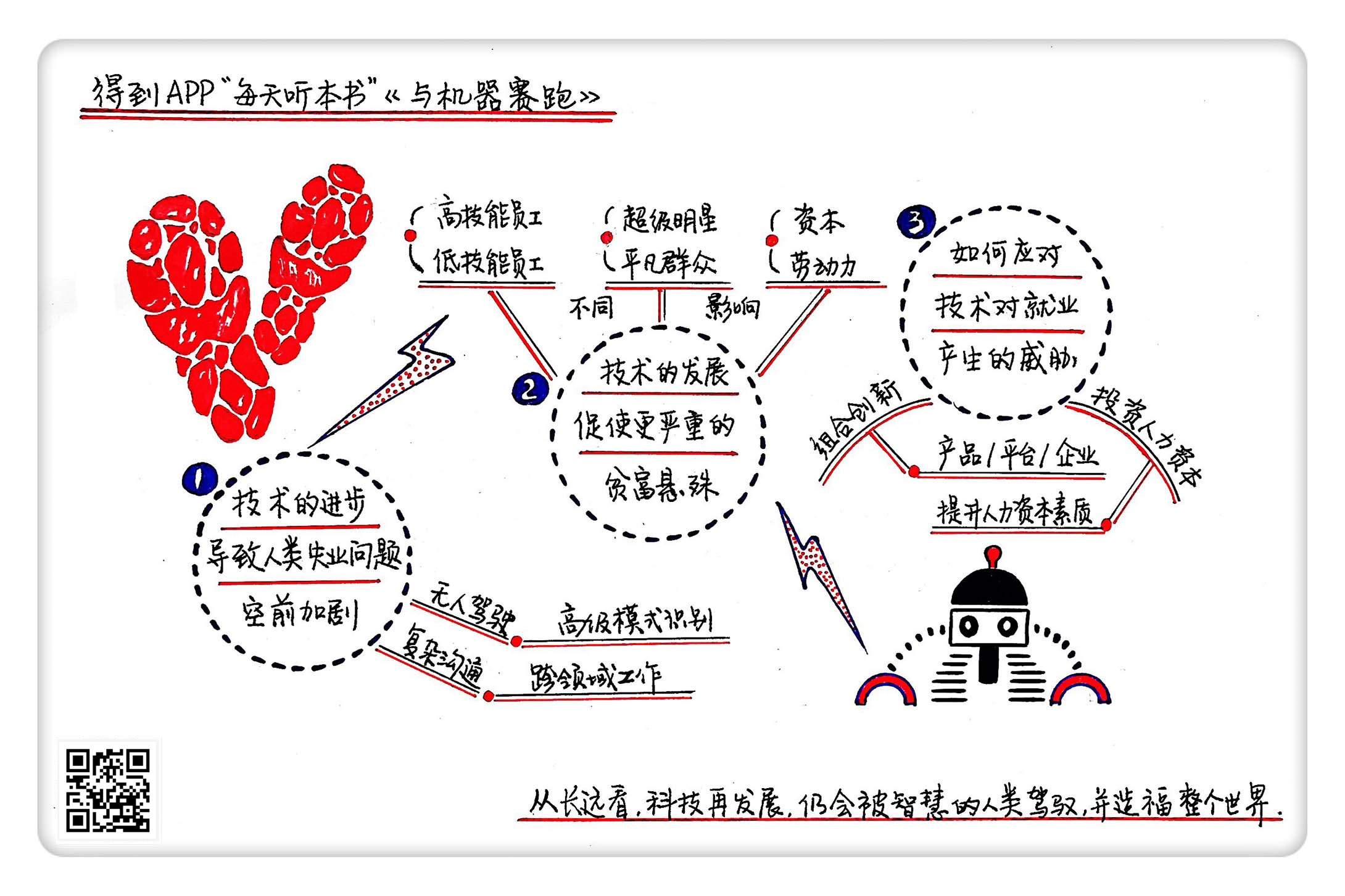

技术的发展,将使得越来越多的人失去就业的机会,这是由于技术会加剧贫富差异,造成更为严重的不平等。为了更好地应对这种情况,需要从组合创新和投资教育两个方面入手。但从长远来看,技术的进步依然会创造出更美好的生活。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《与机器赛跑》,副标题是数字革命如何加速创新、推动生产力,并且不可逆转地改变就业和经济。这本书的中文版大约10万字,我会用大约24分钟的时间,为你讲述书中精髓:技术的进步导致人类失业问题加剧,只有组合创新与投资教育,才能让人类避免出局的厄运。

技术的进步会导致人类失业,这个说法听起来像是天方夜谭,我们举一个知名的例子看看这到底是不是无稽之谈。2017年,当阿尔法狗轻松战胜目前围棋世界排名第一的柯洁时,人类开始感到了来自技术的威胁。而且故事到此还没有结束。仅仅用了很短的时间之后,谷歌的工程师就研发出了阿尔法狗的进化版——阿尔法元。

这款阿尔法元仅仅用了3天的时间学习,就以100比0吊打了“神挡杀神佛挡杀佛”的阿尔法狗。如果说在阿尔法狗面前,人类已经一败涂地的话,那么新版本阿尔法元的出现,基本上宣判了人类围棋手的彻底出局。也许在不久的未来,人类围棋手将永远地失业。

和人类围棋手一样,人类记者也面临着相似的局面。2017年8月8日九寨沟发生地震,机器人记者只用了25秒钟就完成了一篇新闻报道,这意味着记者这一职业已经岌岌可危。同样,谷歌、特斯拉和百度也已经让无人驾驶汽车跑在了公路上,这也威胁到了司机这一职业。

类似的例子层出不穷,人类已经在各行各业开始面临人工智能的挑战。如果记者写稿写不过机器人,司机开车开不过人工智能,他们将注定被淘汰。那么,在这场与技术,特别是与人工智能技术的赛跑中,人类要怎样才能避免被淘汰的命运,这正是这本《与机器赛跑》所关注的问题。

《与机器赛跑》一书,通过丰富的史料和数据,论证了技术,特别是依托于计算机和互联网的信息通信技术的发展,使得人类面临前所未有的失业危机。不过作者其实仍然抱有乐观态度,因为他相信,虽然短期范围内,技术确实抢走了人们的工作,但从长远的角度来看,技术的发展却开拓了更多的领域,创造出更多的工作机会,并最终会造福整个世界。

《与机器赛跑》的作者有两位。一位叫埃里克·布林约尔松。他是麻省理工斯隆管理学院的教授,也是美国国家经济研究局助理研究员,著有《连线创新:信息技术如何重塑经济》等书。

另一位叫安德鲁·麦卡菲,他是硅谷最著名的预言家。早在1994年,他就成功地预言了Web2.0时代的到来。到了2012年,他又继续预言说:在“人机合一”的Web3.0时代,苹果和谷歌的霸主地位将动摇,而微软将是第一个消失的IT巨头。不知道这一次他的预言是否会成真。对于他们所写的这本《与机器赛跑》,被人称为“数字化大师”和“未来学家”的尼古拉斯·尼葛洛庞帝曾评论说:“这本书是对数字世界的写照,在这个世界里,协作、创意和联网比劳动力、领导力都更为重要。”

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中的内容。首先我们来看看现阶段技术对于就业的威胁已经发展到了怎样的程度。然后我们讨论一下技术为什么会对就业产生巨大威胁。最后是我们怎样应对技术对就业产生的威胁。

首先来看看现阶段技术对于就业的威胁发展到了怎样的程度。

在作者看来,过去人们一直以为,计算机只善于处理计算问题,在类似模式识别、自动驾驶、艺术创作等领域,计算机没有任何的机会。但这些年技术的突飞猛进,已经开始对这些领域产生威胁。要弄清楚为什么技术的发展如此迅猛,我们首先需要对摩尔定律这个概念有所了解。

摩尔定律认为,造价最低的集成处理器上的晶体管数量,每隔18个月就会翻一番。当然,摩尔定律不仅适用于晶体管数量,也适用于磁盘驱动器容量、显示器分辨率和网络带宽的发展。因此,我们可以通俗地将摩尔定律理解为,每隔18个月,相同价格的计算机的性能将翻一番。

如果以1965年摩尔定律的提出为起点的话,那么翻倍32次之后,就来到了2013年,也就是这本《与机器赛跑》出版的时间。我们先看看书中提到的,2013年之前,技术对人类就业的威胁吧。作者认为无人驾驶和复杂沟通两个领域最能说明这个问题。

一个领域是无人驾驶。2010年10月,谷歌在其官方博客上宣布,被他们改装后的丰田普锐斯车队,基本上实现了自动化驾驶。这些车在美国公路上行驶了1000多英里,全程无人干预。如果考虑到仅仅是6年前,也就是2004年的达帕尔无人驾驶挑战赛上,最好的无人驾驶汽车也需要用好几个小时才能勉强行驶8英里的话,无人驾驶的进步实在让人震惊。

另一个领域是复杂沟通。复杂沟通涉及和人类进行交谈,尤其是在复杂、情绪化或表达不明确的环境之下。熟悉图灵测试的人一定都知道,复杂沟通一度是被用来判断计算机是否具备智能的重要领域。在2011年,翻译服务公司莱昂布里奇公布了一款机器翻译技术。只要向它输入一种语言写成的文字,它就能准确又快速地将之翻译成另一种语言。这种自动翻译技术,目前已经足以应付商业应用了。

作者认为,如果说无人驾驶表明数字模式识别能力近年来的飞速进展,机器翻译技术表明计算机已经能够胜任复杂沟通的话,那么IBM在2011年推出的超级计算机“沃森”,则表明将这两种能力合二为一后,计算机可以变得多么强大。

IBM 设计沃森的目的是参加一个流行的游戏节目《危险边缘》。节目会向参赛者们提出覆盖范围极广的各类问题,参赛者们事前并不知道题目。很多时候题目都涉及双关语或者其他文字游戏。让人吃惊的是,沃森在《危险游戏》的比赛中,击败了该节目历史上最出色的两位人类参与者。

通过上面这些2013年之前的例子,作者认为,司机、翻译家甚至是知识渊博的学者,都或多或少面临着技术的冲击。

这本书出版了四年之后,也就是2017年,技术的冲击更加猛烈了。只要看一看我们身边的生活,苹果的Siri助手、谷歌的机器翻译产品,当然还有开篇提到的大名鼎鼎的阿尔法狗和写稿机器人,越来越多的职业开始因技术的发展面临失业的危险。

不过我们也还用不着陷入彻底的悲观,虽然计算机正蚕食着高级模式识别和复杂沟通等过去人类独占的领域,但在作者看来,人类仍然在很多领域占据制高点。比如经验丰富的医生依然无可取代,因为医学需要根据各种信息进行模式识别。再比如肢体领域,人类目前仍然拥有巨大优势。人型仿生机器人仍然相当原始,精细运动技能差,下楼梯总会跌倒,所以园丁、餐馆服务员等职业,暂时无需担心被机器所取代。此外,在跨领域任务中,计算机目前仍然举步维艰。强大如阿尔法狗,如果不进行重新设计和编程,我们也不能指望它学会下国际象棋。

好了,我们现在来总结一下。根据摩尔定律,每隔18个月,相同价格的计算机的性能将翻一番。从摩尔定律提出的1965年开始,到现在计算机性能已经经过几十次翻倍,这意味着其未来的发展将不断加速。除了传统的计算领域之外,在模式识别、复杂沟通等领域,技术的发展带来了越来越猛烈的冲击。不过,虽然在自动驾驶、围棋、写稿、人工翻译等领域,技术已经或即将成功击败人类,但在更高阶的模式识别,如医生,以及肢体运动领域例如园丁,技术还相对较为羸弱。同时,目前的人工智能也只能完成某个特定的任务,不具备跨领域工作的能力。

虽然上面提到了记者、翻译家、围棋手等职业,可能会被技术取代,但这样单纯的举例并没有太多意义,因为我们总是可以举出更多的例子,来证明还有更多的职业不会被技术取代。所以除了举例论证,作者还从更加本质的角度,阐述了技术发展为什么会威胁就业。

作者认为,技术发展虽然能够促进经济的总体进步,但这种进步却并非天然地让所有人都受益。换句话说,作者认为,技术之所以会对就业产生了巨大的威胁,是因为它会促使更加严重的贫富差异。要理解作者的这一观点,我们首先来看一下美国的统计数据。

从2003年到2012年,美国平均每年的生产率增幅达到了2.5%,即使不考虑各种未包含在调查结果中的数据,2.5%的平均增幅也已经相当可观,它比20世纪的大多数时候都要快。如此快的增长率,毫无疑问是信息技术的发展带来的。

那么,什么是生产率,生产率的增加又意味着什么呢?事实上,生产率指的是每单位投入的产出量。著名管理学家德鲁克曾指出:“生产率是一切经济价值的源泉”,由此可见生产率的重要性。

在作者看来,一个国家生产率是综合国力和经济发达程度的重要标志,它决定着国家的强弱、财富的消长和社会发展的速度。通俗地来说,生产率和GDP之间存在着显著的关系,假设一个国家每年的生产率平均只增长1%,那么70年之后,该国的GDP就会翻一番。如果这个国家能保持2.5%的平均增幅,那么只要不到30年,它的GDP就会翻番。

但令人奇怪的是,和生产率相比,20世纪50年代以来,美国家庭中值收入却增长缓慢。从2003年到2012年的10年里,美国家庭中值收入甚至出现了下降,这在历史上非常罕见。所谓家庭中值收入,是指将全美国的所有家庭的收入按照从高到低的顺序排序,排在最中间的家庭收入水平。

美国的统计数据表明,一方面技术促使生产率快速提升,另一方面有超过一半的美国家庭收入却增长缓慢甚至有所下降。在作者看来,这看似矛盾的情形意味着增长的经济被少数排名靠前的家庭吞噬了。换句话说,从1983年到2009年,美国增长的财富,全部集中到了20%收入最高的家庭,剩下的80%的家庭,在近30年里反而出现了净财富增长缓慢甚至减少。这种现象有一个更常见的名字,叫做贫富分化日益加剧。

同样的情况也反映在就业领域。从2003年到2012年的10年里,美国总人口不断增长,但却几乎没有增加任何就业岗位,就业人口的比例从64%降到了不到58%。

在过去,人们往往会认为,国家的经济增长能造福该国所有居民。实际数据却表明,生产率持续增长,经济总量确实越来越大,但这却并没有创造出更多的就业岗位,大部分家庭的收入也相应减少。所以作者认为,技术进步并不一定能提高所有人的收入。事实上,在技术进步的刺激下,即使整体财富增长了,也可能出现赢家和输家。这些输家不一定只是劳动力大军中无关紧要的一部分,他们完全可能是人口的绝大多数,甚至占人口90%以上。

在书中,作者梳理了技术进步加剧了贫富分化的三种表现形式。

第一种,是技术进步对高技能工人和低技能工人的不同影响。所谓高技能工人,就是指那些从事更复杂更具有创造力工作的人,例如科研人员、医生、白领等;相应的,低技能工人就是指那些从事简单的、流水线工作的人,例如各种工厂的工人。对于这两类人来说,技术进步往往提高了对高技能工人的需求,同时减少甚至于消除了对低技能工人的需求。比如在大多数自动化工厂里,例行的重活累活都交给了机器,更复杂的编程、管理和营销决策仍然保留在高技能工人手中。

更重要的是,高技能工人的相对价格,也就是他们的薪资也相应地提高了。从美国近40年的数据来看,那些高中以下学历的工人,工资不断下降,而那些只有高中学历的工人薪资陷入停滞;与此同时,受过大学教育的工人工资明显提升,而完成了研究生学业的工人薪资涨幅最大。对高技能工人需求的增加,以及他们所获得的薪资的增长,加剧了整体收入的不平等。

第二种表现形式是,技术进步对超级明星和平凡群众的不同影响。所谓超级明星,这里指的是每个行业的领头羊,而平凡群众则是指默默无闻的大众。随着技术的进步,许多行业都形成了赢家通吃的局面,少数几个巨头抢下了市场的最大份额,剩下的其他人却连喝汤都成为奢望。

类似的案例在互联网行业里不断出现。谷歌成为了搜索引擎领域中绝对的王者,拿走了该领域几乎全部的利润。微软在个人电脑操作系统领域同样优势巨大,任何想要与之抗衡的努力都会失败。还有社交领域所向披靡的腾讯,依靠微信建立起的巨大优势,社交领域几乎的所有奖品都被腾讯收入囊中。

经济学家们认为,随着技术的转化,录音、软件、戏剧、运动等几乎所有行业,赢家通吃的市场都在如雨后春笋般激增。在这种情况下,收入的不公平再次加剧。薪资分布最靠前的10%的人,比其他所有人赚得都多。但就算在这10%的人里面,收入靠前的1%的最高收入者,他们收入的增长速度也比剩下的人要快得多。如果我们去看看排名靠前的0.1%和0.01%的话,就会发现同样甚至更大的不平等依然存在。

技术加剧贫富差距的第三种表现形式,来自于其对资本和劳动力的不同影响。根据谈判理论,生产创造的财富是按照相对议价能力来分配的,反过来,这也反映了每一种投入对生产所做出的贡献。如果技术降低了人类在特定生产流程中的重要性,资本设备的所有者就能够在生产的商品和服务中占据更大的收入份额。

如果技术替代了劳动力,那么设备所有者赚取的收入份额就相对于劳动力提高了。这也正是现在市场上所展现出来的情况。在金融危机之后,美国企业和工厂的设备以及软件的实际支出飙升了26%,但员工的薪资水平却基本持平。如果对此仍有疑惑,我们可以想想在富士康之类的工厂里,工人正在被省力的机器人所替代,这就意味着,如果工人的人力成本已经超过了机器人的成本,那么工人将毫无疑问地被淘汰掉。

现在我们来总结一下,技术进步确实会促进经济增长,但经济大饼越来越大,并不意味着每个人就能吃到更多。事实上,技术进步确实促进了国家经济发展,但却并未因此惠及所有人。与高技能工人相比,低技能工人的需求减少,薪资下降。与超级明星相比,普通大众能够占据的市场资源少得可怜,所获得的利润也微乎其微。与资本相比,劳动力处于越来越弱势的地位,他们正在面临出局的威胁。既然技术对就业有破坏性作用,那么我们应该怎么做,才能在这场与技术的赛跑中保持优势,不被淘汰出局呢?

要想找到不被淘汰出局的奥秘,首先我们需要回顾一下动物界。跟老虎狮子相比,人类不具备最锋利的牙齿,跟大象犀牛相比,人类也不具备最强健的肌肉,跟鸟儿比,人类不会飞,跟鱼儿比,人类游泳不够快。但无论如何,人类依然从动物界脱颖而出,站到了食物链的顶端。

作者认为,漫长的进化史告诉我们,人类需要的不是和对手硬碰硬的较量,而是想办法利用它们,从而赢得比赛。过去我们可以利用牛来耕地,利用马来运输,现在我们也可以依靠这样的经验,来赢得目前的这场赛跑。在今天技术已经在很多的领域超过了我们,但我们仍然可以和技术携起手来,而不是跟它们对着干,去走向更远的目标。那么,我们应该怎样驾驭技术,或者说利用技术呢?答案有两个,分别是组合创新和投资人力资本。

所谓组合创新,就是把已有的几个产品组合在一起,创造出一种新的产品。这可不是一种可以小觑的创新方式,因为随着已有产品数目的增加,可以组合创新出的新产品数量,会爆发性的增长。

举个简单的例子,如果我们有两个产品A和B,那么利用它们组合创新,我们只会得到两个新产品,要么是AB,要么是BA。但如果我们有三个产品A和B和C,那么用它们组合创新,我们可以获得的新产品就有12种之多。如果我们拥有的产品数量更多,那么叠加出来的数字也会按照组合数学的原理,飞速增长。

回想一下前面提到的摩尔定律,它满足指数增长的方式,并且随着时间的推移,其增长速度会越来越快。但幸运的是,组合创新是一种比指数增长更快的增长方式。在作者看来,依赖于组合创新,人类可能会重新看到胜利的曙光。在作者看来,组合创新的范围非常广泛,既包括微观的对产品进行的组合创新,也包括宏观的对平台,甚至对行业进行的组合创新。

人类的大多数产品的创新,都是通过组合创新的方式取得的。比如按摩椅,就是按摩器和椅子这两种产品进行组合创新的产物。同样,房车就是房屋与汽车进行的组合创新,它不仅可以作为交通工具,还可以作为居住的场所。

至于平台的组合创新,最经典的例子都来自于我们日常生活中,比如我们经常使用的苹果公司的App Store。通过这个平台来进行组合创新,可以帮助成千上万的App开发者找到新的就业机会。中国同样也有相似的例子,比如致力“连接一切”的微信。微信通过组合创新的方式,帮助一大批人通过新媒体运营发家致富。事实上,现在我们提到的互联网+,也是一种组合创新,不过它是在行业层面进行的组合创新。通过互联网+,传统行业能够和互联网行业相结合,创造全新的产品和业务,从而帮助更多人就业,为更多人带来更好的生活。

利用技术的第二种方式是投资人力资本。为了跟上技术进步的速度,我们不光需要组合创新,还需要另一种宏观战略,增强人力资本的素质和质量。在作者看来,增强人力资本的素质和质量,需要通过投资教育的方式来实现。

在作者看来,目前美国的教育已经陷入了停滞。美国现在沿用的教育体系,依然是上个世纪五六十年代的标准,这与技术日新月异的当前社会是明显脱节的。越来越多的美国大学生发现,他们在学校里学到的专业知识,对于其走上职场显得毫无帮助。与此同时,在教育领域中采用信息技术同样显得落后。几个世纪以来,教育一直都是通过粉笔和黑板完成教学,这种对信息技术的忽视,正导致严重的后果。

不过值得庆幸的是,作者认为,在投资教育方面,我们有着巨大的潜力,也有着多种多样的选择。比如随着教育愈发数字化和信息化,教育工作者可以尝试不同的方法,测量并确定哪些方法管用,还可以从别人成功的教学方法中取得经验,提高教育水平。此外,利用信息技术,不光可以大幅提高教学的规模,还可以为学生量身定制课程,这就解决了他们学到的都是落后和无用的知识的问题。从可汗学院到 MOOC ,都是这方面的尝试。目前斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院等越来越多的美国大学,已经开始将优质的教学资源放在互联网上,供更多的人学习和观看。

虽然技术已经在多个领域战胜人类,但在全书的最后,作者却并没有沉浸在这种悲观的情绪之中。因为这毕竟不是人类第一次面临类似的情况。早在蒸汽革命和电气革命的年代,无数工人也都害怕机器抢走他们的工作,但现在我们回头看看,技术进步确实消灭了很多职业,但与此同时,它还创造出了更多的新职业。

作者认为,虽然短期来看,技术确实抢走了部分工人的饭碗,但从长远来看,技术的发展开辟了富饶的新疆域,全人类的生活也因为高科技产品而变得更加美好,所以作者仍然相信,从长远来看,技术最终还是会造福于整个世界。

好了,说到这儿,本期的内容就聊得差不多了。下面,来简单回顾一下本期为你分享的内容。

首先,我们说到了现阶段技术对于就业的威胁发展到了怎样的程度。随着技术的发展,人类已经在越来越多的领域败下阵来,但我们依然在高阶模式识别、肢体运动等领域占据优势。不过因为摩尔定律的存在,未来在这些人类占优势的领域,也仍然有被计算机取代的危险。

其次,我们从本质上探讨了技术为什么会对就业产生巨大威胁。这主要是因为技术虽然促进了经济的整体增长,却不能平等地造福每一个人,反而加剧了贫富差异。技术的这种破坏性作用,主要有三种表现形式,分别是加剧了高技能工人和低技能工人之间的收入差距,加剧了超级明星和平凡群众的不平等,加剧了劳动力的弱势地位。

最后,我们说到了要怎样应对技术对就业产生的威胁。总的思路是与技术携手前进而不是选择对抗,要做到这一点,需要组合创新以及投资教育。同时,作者始终相信,技术的发展不是一件悲观的事情,虽然它短期内会抢走人们的部分工作,但从长远来看,技术最终还是会造福于整个世界。

撰稿:城南 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.随着技术的发展,计算机已经能够在越来越多的领域取代人类。

2.技术虽然促进了经济的整体增长,却不能平等地造福每一个人,反而加剧了贫富差异。

3.人们需要通过组合创新以及投资教育,和技术携手前进。