《下一站 火星》 杨蕾解读

《下一站火星》|杨蕾解读

关于作者

克里斯蒂安·达文波特是美国《华盛顿邮报》的首席科技记者,活跃在商业与科技领域。他所在的报道团队曾经三次入围普利策奖。

关于本书

本书曾被《金融时报》评为年度技术图书。作者详细介绍了马斯克、贝佐斯如何组建运营太空公司,以及如何与对手抗衡。除了两位企业家,达文波特还在书里介绍了美国太空行业里的一些专家和其他玩家。

核心内容

为什么说,马斯克和贝佐斯的太空争夺战是一场龟兔赛跑?

毫无经验的马斯克、贝佐斯,是怎么创立太空公司、做成载人航天项目,甚至激活了整个行业?

你好,欢迎每天听本书。我是杨蕾。今天为你解读的是《下一站 火星》,副标题是“马斯克、贝佐斯与太空争夺战”。这本书主要说的是,这些亿万富翁们如何创建并运营太空公司的故事。

说起太空行业,我们都知道,跟它有关的项目大部分都非常费钱。这个行业还流行过一个段子,问:在太空行业,变成百万富翁最快的方法是什么?答:从亿万富翁开始做起。

马斯克、贝佐斯这样的亿万富翁,在21世纪初进入太空行业,想要降低太空旅行的成本,让普通大众也能享受太空航行,他们还想登陆火星、入驻月球。二十多年后,两位亿万富翁并没有变成百万富翁,他们的太空公司成为商业太空行业的头部玩家。他们取得的进展,让人们看到太空里的商业潜质,大量资金和新玩家陆续涌入;他们之间的竞争点燃了人们对太空的兴趣,在美国,报考航空航天工程专业的人数迅速增加。简单说,马斯克、贝佐斯及其公司,带动了整个商业太空行业的发展和繁荣。

他们为什么能取得这样的成就?有人可能会说,因为他们太富有了,都当过世界首富,但在2000年左右,马斯克还默默无名,贝佐斯才创办了亚马逊几年,对于那时的他们来说,自掏腰包供养一家太空公司,开发火箭,肯定不是无关痛痒。还有人可能会觉得,是不是他们有过太空项目的经验?两个人都毫无经验。马斯克最初的航天知识都是靠自学,他把自己找到的与航天有关的书,几乎都读了一遍。贝佐斯的太空公司创立后很长一段时间,唯一的雇员是一个科幻作家。

那么问题来了,毫无经验的马斯克、贝佐斯是怎么创立太空公司、做成载人航天项目,甚至还激活了整个行业?

今天这本《下一站 火星》能够回答这些问题。这本书详细介绍了马斯克、贝佐斯如何组建运营太空公司,以及如何与对手抗衡。在作者看来 ,马斯克和贝佐斯之间的太空竞赛,是被金钱、自我意识和冒险精神驱动,目的是把人类文明更好地延伸到太空中去。这场竞赛有点像龟兔赛跑,马斯克及其公司就像野兔,作风高调,不断往前冲,贝佐斯及其公司则像乌龟一样,神秘安静,一步一个脚印。作者介绍,在这场竞赛中,马斯克及其公司一路领先,是这个行业的领军者,包括贝佐斯在内的后来者,多多少少都借鉴了马斯克的公司。

本书曾被《金融时报》评为年度技术图书,作者是美国记者克里斯蒂安·达文波特,他是《华盛顿邮报》首席科技记者,长期贴身采访贝佐斯和马斯克。除了这两位企业家,达文波特还在书里介绍了美国太空行业里的一些专家和玩家。因为时间关系,我们今天把焦点放在马斯克和贝佐斯身上。

好,今天的解读,我就顺着原书作者的叙述,分成三部分。第一部分,我们回到龟兔赛跑的起跑线,了解一下,两位业余选手开始太空事业时,遇到了什么挑战。第二部分,我们来看看,马斯克和他的太空公司是如何应对这些挑战,冲破重重障碍的。第三部分,我们简单了解一下贝佐斯神秘的太空公司。

为了了解两位亿万富翁在太空创业之初面临什么挑战,我们把时钟拨回到21世纪初。

那时候,贝佐斯和马斯克先后成立了太空公司。2000年,贝佐斯成立了蓝色运营有限责任公司,这是他的太空公司蓝色起源的前身。两年后,马斯克的Space X 也出现了。但很长一段时间,蓝色起源都很神秘,所以,在21世纪的最初几年,大众视野中经常只有马斯克和Space X的动静。

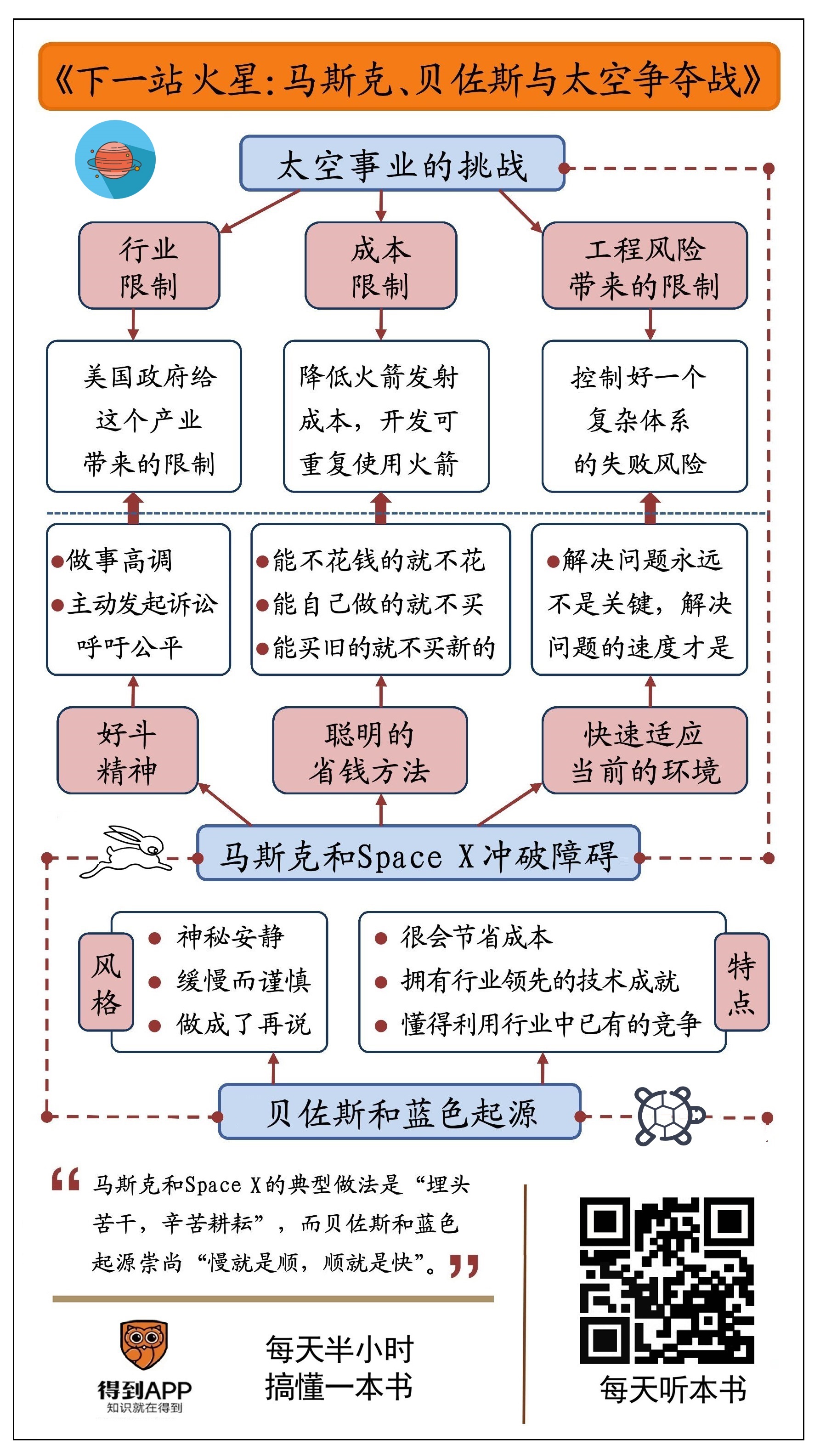

马斯克的视角,能帮我们快速了解太空竞赛业余选手面对哪些阻碍。我看完书后发现,他们要想在这条赛道上前进,需要突破三个阻碍:行业限制、成本限制和工程风险带来的限制。

如果非要给通过这些阻碍的难度排个序,可能有人会觉得,业余选手做太空项目,肯定是工程方面的挑战最大,火箭、载人航天哪儿那么好做,而且,太空中还可能存在种种困难需要克服。然而,在马斯克和贝佐斯之前,有人亲身试验过,最难的阻碍并不是成本和工程方面的限制。这个人叫安迪·比尔 ,作者在书里说,比尔制造火箭时,他最担忧的问题并不是“设计火箭带来的工程学挑战或者太空中的种种危险,而是美国联邦政府在这个产业上加诸的限制”。

比尔也是个没有任何经验的亿万富翁,在1997年创办了“比尔航空”,他看到了两个机会:一个是利益机会,他发现卫星技术大跃进的时代即将到来,这个新市场需要有人能够又快又经济地把卫星送上太空轨道;另一个是生存机会,假如地球被小行星撞击,人类就会灭绝,要想继续生存,就要在太阳系找到另一个安身之处。

2000年早些时候,比尔航空成功测试了其中一台火箭引擎,这证明,私人太空公司也有能力做太空发射的项目。但几个月后,他们停止了营业,因为比尔发现,自己公司面对的是一场不公平的竞争。他曾希望,太空行业中的竞争是纯粹的商业竞争,美国政府只是其中一个顾客。但他渐渐发现,这个“顾客”会资助他的竞争对手。

作者介绍,比尔航空的竞争对手是洛克希德·马丁公司和波音公司,他们是美国政府的传统承包商,签了长期、数额巨大的合同,两家公司很擅长和政府打交道,国会里也有人为他们撑腰。

为了建造重型火箭,比尔自掏腰包花了两亿美元,结果他发现,美国国家航空航天局也就是NASA,宣布了一个百亿美元级别的项目,目标是开发设计能够代替航天飞机且可重复利用的太空工具。这时候的比尔,有两个选择,一是自己也变成政府的传统承包商,像波音和洛克希德那样,另一个是把公司关掉。比尔最终决定关掉公司,他认为,“只要NASA和美国政府还在选择并资助发射项目,私人发射公司就不可能存在。”

比尔的预测,有准的地方,也有不准的地方。准的地方是,这场竞争的确越来越不公平了。原本,波音和洛克希德在太空发射业务上还有竞争关系,但到了2005年 ,两家公司成立了一家新公司“联合发射联盟”,把太空发射业务合并到一起,此后,这家新公司在美国国防发射领域维持了长达十年的寡头地位。比尔的预测中不准的地方是,有后继者打破了不公平竞争的局面,私人发射公司不仅存在,还不止一家。

比尔的故事让我们看到,创立一家商业太空公司,最大的障碍是要先突破美国政府给这个产业带来的限制。

摆在太空业余选手面前的第二道障碍,是降低火箭的发射成本。

火箭的发射成本有多高?我在马斯克的传记《硅谷钢铁侠》里看到了一组数字。马斯克想自己制作火箭时,在当时的美国,一枚能负重550磅物品的火箭,发射成本至少要3000万美元,而马斯克计划,自己的“猎鹰1号”能够搭载1400磅的物品,发射成本只需要690万美元。

发射成本为什么会这么高?作者在书里介绍,因为在那时候,大部分火箭都是消耗品,火箭是运送物品进入太空的载体,物品送上太空后,火箭会与物品分离,落到地球上,大部分火箭会掉进海里,无法再用。书里有一个贴切的比喻,“这些火箭就像蜜蜂一样,使用毒针的荣耀时刻一生只有一次,用完就要献出生命。两者最终都要走向死亡”。Space X、蓝色起源等公司,要想降低太空发射成本,就得造出能重复使用的火箭。

继续追问的话,还会引出一个问题:把火箭这么昂贵的东西当作消耗品,显然很不合理,传统承包商为什么不这样做呢?根据这本书的说法,主要原因是“成本加成合同”。这是传统承包商们与他们的雇主美国政府签订的一种合同,简单说就是,一个项目中,传统承包商要是超预算了或者超过截止日期了,雇主就得增加投入。用马斯克的说法,这些传统承包商做得越差,拿到的钱就越多。

另外,在传统承包商的公司里,降低成本的优先级不高。有个从传统承包商跳槽到马斯克公司的员工说,这里发现的一些省钱方式,其实几年前波音就有人想到过,“但是每个人都不同意,没有人感兴趣……一切都要建新的。反正是政府的合同、政府的钱。”作者在书里总结了传统承包商的做事方式:规则就是规则,价格就是价格。没人对成本、规章制度乃至整个体系提出过异议。事情就是这样。

第三个障碍,就是如何控制好一个复杂体系的失败风险。在火箭发展的历史中,爆炸很常见,1957年到1966年,美国尝试发射过400多枚火箭,其中大约100枚坠毁并爆炸了。 私人太空公司的预算有限,无法承受火箭连续爆炸,他们必须想办法避免自己的火箭爆炸,但真要做到谈何容易。Space X 的总裁肖特维尔说,“要做成一件事,你得把背后的一百万件事情都做对;只要有一件事出了错,接下来的日子就糟糕了。”

书里有个例子,能让我们看到,一件小事出了错会导致多大的麻烦。2006年 ,Space X公司第一次尝试发射自己的火箭“猎鹰1号”,火箭发射59秒后,掉进了海里。事故调查委员会花了几个月时间调查原因,他们的结论是,火箭发动机燃油泵的一个螺母故障导致燃油泄漏。这次发射是在一个小岛上进行,是岛上的腐蚀性气候和充满盐分的空气,腐蚀了螺母。这件事给Space X留下的教训是:一个还没卵石大的硬件出了问题,都会导致火箭发射失败。

好,第一部分,我们站在龟兔赛跑的起跑线上,看到了他们面对的三个阻碍:行业限制、成本限制和工程风险带来的限制。

我们都知道,龟兔赛跑的故事中,兔子领先了很长时间。太空竞赛也不例外,马斯克和他的公司从成立起,就跑在前面,一路为其他人扫除障碍,为竞争对手和后来者开拓了一条道路。这部分,我们主要了解马斯克他们是如何冲破上面3道障碍的。

马斯克和 Space X 奉行的理念都是“埋头苦干,辛苦耕耘”,这家公司的座右铭是“大胆假设一个几乎不可能完成的目标,永不退缩、低头,跨过每一道障碍。”我觉得,他们能跨过刚才的3道障碍,是因为有3个特质:好斗精神;足智多谋的省钱方式;“快速适应当前环境”的思维方式。我们分别来了解下。

先来看行业限制。比尔败在了这道障碍前,但马斯克他们通过好斗精神,硬是在障碍中开了一扇窗,从中间穿了过去。作者介绍,马斯克这个人做事高调、急于求成,哪怕他自己还不知道最终结果,也会实时公开事情进展。面对不公平的竞争,马斯克没有被动等待,而是不断主动发起诉讼,呼吁公平。

马斯克和Space X用了不到一年时间,就造出了火箭“猎鹰1号”,花六百多万就能把1000磅重的物品送上近地轨道,这个价格只比竞争对手的三分之一多一点,可美国政府和NASA根本没把他们当回事。马斯克决定主动找上门。2003年,马斯克把七层楼高的“猎鹰1号”,运到美国联邦航空管理局总部的门口,秀了一把。这场亮相过后,太空行业里的大部分人还是没把马斯克他们当回事。不过,NASA当时的局长对他们产生兴趣,还派人去参观。参观小组回来后,赞不绝口,但NASA内部的质疑声仍然很大。

参观小组走了没多久,马斯克发现,NASA把一份价值2个多亿美元的独家供应合同 ,给了一家经营陷入困境的太空公司,这家公司在NASA和华盛顿有门路,这单生意能帮他们继续运行下去。不管是马斯克的公司,还是其他公司都没能参与到这个项目的竞标。

马斯克非常愤怒,他觉得这份合同不公平,不合法,他要对抗不公平的规则,他甚至威胁NASA的高层说,要走法律途径,要向美国政府问责办公室报告NASA这种不合法的举动。几乎所有人都劝马斯克,别去状告自己的潜在客户,NASA的官员也暗示马斯克,如果他上诉了,NASA不会再和他合作。但马斯克很坚定,在他看来,只有通过竞争才能发展出更好、更安全、成本更低的技术,“合同本该是竞争而得的,但却没有。” 他还向国会抗议了这件事,说,Space X和其他公司没有机会在一个公平的竞技场上互相竞争。

结果,马斯克居然告赢了,美国政府问责办公室让NASA撤销了这个合同。虽然这一次的抗争没有带来什么直接的好处,但好斗精神对Space X的发展非常非常重要,在马斯克看来,如果有家公司在实施行业霸凌,自己的小公司就要勇敢地站在它的对面。此后,马斯克的抗争也没有停止过,他还起诉过美国政府的其他承包商,讨伐过其他不公平的规则。正是好斗精神让马斯克他们在行业限制这道障碍中开启了一扇小窗。2006年,Space X 拿到了NASA的一笔价值2.78亿美元的合同,他们签的当然不是成本加成合同,而是要在获得成果的基础上拿到报酬,“如果没有实现阶段性成功,就没有钱可花。”

我们接着来看,马斯克他们如何通过足智多谋的省钱方式,节省成本。

《硅谷钢铁侠》里介绍说,2002年时,马斯克去了俄罗斯,想买到便宜的火箭,结果没谈成。在飞回美国的航班上,马斯克在电脑里用电子表格详细列清楚了建造、装配和发射一枚火箭所需的成本,然后对团队说,“我觉得我们可以自己造火箭。” 那时他意识到了,自己制的火箭应该能比俄罗斯的更便宜。

怎么以省钱的方式制造火箭呢?书里有很多例子。对于马斯克和他的团队来说,能不花钱的地方就不花,能自己做的就不买,能买旧的就不买新的。比如 ,有个员工在垃圾场里发现了一块金属,他觉得这可能是火箭顶端的防护锥体,就拿回去了。比如,制造“猎鹰一号”时,这家公司在相当于美国淘宝的eBay网站上,买了一个火箭校准的工具,省了2.5万美元。再比如,火箭中有个保持冷却的空调系统,需要花300万到400万美元,马斯克要求员工搞清楚为什么要花这么多钱,结果员工买了六台商用空调机组,节省了这笔开销。

NASA官员与他们打交道时,也发现了这家私营企业和美国政府机构的不同之处。NASA工程师在权衡设计的时候,很少会考虑到一个部件的成本,他们更加关心任务能不能成功,而不是钱花得是否划算。Space X的工程师则会考虑,效果同样好的情况下,怎么做可以更节省成本。每次NASA官员对Space X的员工说,某个部件可以从供应商那里花几万美元买,Space X的成员就会说,太贵了,太贵了,自己花几千美元就能造出来。

Space X足智多谋的省钱方式其实是出于无奈。马斯克说:“我们必须变得非常好斗,如果我们按标准来做,那么资金就会耗尽。多年来,我们每周都要把账上的现金流花光,几周之内我们就没钱了。我们必须走出一条花精细钱的路子。要么精打细算,要么死亡,这是我们的唯二选择。购买废料组件,修好接着用。”

在工程风险带来的限制上,马斯克他们通过“快速适应当前的环境”的思维方式,迅速解决了很多棘手问题。书里的一个例子,能帮助我们了解这种思维方式。

2010年 ,就在火箭“猎鹰9号”第二次发射和宇宙飞船“龙飞船”的第一次试射的前夕,Space X的员工在最后的检查中发现,第二级火箭引擎的裙部上有个裂纹,没有人想让火箭带着裂纹飞行,可他们要是按照正常的处理流程,发射就得延迟到一个月后。

怎样才能快速解决这个问题呢?马斯克向团队提出了一个大胆的想法,可不可以沿着裂缝切开,把火箭的裙部削得短一些。打个比方,这种做法就像修指甲一样,处理火箭引擎的裙部。经过讨论,大家一致赞同,因为这样做对火箭没什么太大影响。这次危机事件,他们只花了30分钟时间讨论,就成功避免浪费一个月时间。这种处理方式让NASA的办公人员都很吃惊,NASA的员工非常了解,火箭、飞船总是会出问题的,“解决问题永远不是关键,解决问题的速度才是”。“快速适应当前的环境”这种思维方式,让马斯克他们具备了专家都难以想象的解决问题的速度。

拥有好斗精神,能聪明地省钱,并且总是“快速适应当前的环境”,马斯克和Space X 成为太空竞赛的领先者,创造了很多新的纪录,比如,他们的“龙飞船”是首个到达国际空间站的飞行器;他们拿到了美国政府及其机构的重要订单,比如,他们和波音公司一起赢得了把NASA宇航员送入国际空间站的合同,合同价值26亿美元。他们当然也有过失败,但每次“野兔”都会以更惊人的成绩反弹回归。

野兔一路向前狂奔时,贝佐斯和他的蓝色起源神秘且安静,但这不代表他们没有进展,“乌龟做事往往是深思熟虑、小心翼翼的”。好,这部分,我们就来看看书中描写的,贝佐斯的创业故事。

贝佐斯的蓝色起源,成立于2000年,是他自掏腰包的私人项目。这家公司的吉祥物就是乌龟,它能体现贝佐斯喜欢的一句格言“慢就是顺,顺就是快”。这家公司还有一个信条是,做成了再说话。几年后,贝佐斯才对外公开蓝色起源的计划:开发出“能帮助人类长时间在太空停留的手段和技术”,造出能够进入太空边界、载人数量在三人或以上的火箭。

在目标上面,蓝色起源和Space X 一致,都想要造出能够循环使用的火箭,降低进入太空的成本。此外,他们也有一些共同点。一个共同点是,都很会节省成本。蓝色起源打算反复使用火箭引擎上的喷嘴,这就需要用到一种昂贵、有毒、又难以处理的清洁剂。后来,有人发现,柠檬酸能起到同样的作用,成本更低,使用还更简单,于是,蓝色起源开始大量购买柠檬汁。贝佐斯说,自己是美国国内最大的柠檬汁进货商。

另一个共同点是,蓝色起源和Space X一样,也拥有行业领先的技术成就。2015年,蓝色起源发射的火箭“新谢泼德”创造了历史 ,是历史上第一枚飞进太空然后成功地垂直降落回地面的火箭,这意味着它可以重复使用。

作者介绍说,“新谢泼德”与之前任何一枚飞行过的火箭都不太一样。打个比方,传统火箭都是肌肉发达,没有大脑,火箭的助推器只负责让火箭能够摆脱重力的吸引,这个任务完成后,助推器就没有用处,直接掉到大海里。但“新谢泼德”既有肌肉也有大脑,就像一个可以自主飞行的机器人,当它下降到降落台的时候,会先盘旋飞行一会,检查一下地理坐标,如果位置正确,就会缓缓降落,如果不正确,就会改变位置。

有共同点,当然也会有不同之处。比如,在应对竞争对手方面,Space X的策略是直接发起战斗,有点横冲直撞,但蓝色起源懂得利用行业中已有的竞争关系。

我们前面说过一家合资企业“联合发射联盟”,它是由传统承包商洛克希德和波音成立的,一直都是Space X 的主要竞争者。马斯克会主动与这家公司发起战斗。联合发射联盟虽然在行业占有主导地位,可它有一个很大的弱点 ,它在火箭“阿特拉斯5号”上的发动机是俄罗斯制造的。针对这一点,马斯克控诉说,“美国在国际发射市场上最棘手的竞争对手是俄罗斯人,然而美国空军每年要花费数亿美元向俄罗斯购买发动机,这简直是一团糟。”

结果,一直保持神秘的蓝色起源帮助联合发射联盟,解决了这个弱点。2014年,这两家公司正式展开合作,联合发射联盟购买蓝色起源公司开发的火箭发动机BE-4用在自己的火箭上。对于这场出人意料的合作,马斯克的反应是,“如果你们所有的竞争对手团结在一起攻击你,那其实是对你的赞扬,我认为这是非常诚挚的赞扬。”

2017年年初,蓝色起源签下了自己第一个火箭客户,这意味着,它正式进入了市场,要与Space X一争高下。

这场太空版龟兔赛跑如今还在继续,也许还会持续很多年,你觉得,谁会是最终的获胜者呢?也许答案并不重要,就像贝佐斯所说,人们常常会用体育竞赛的方式思考商业竞争,有人离开时是赢家,也有人离开时是失败者,但在他看来,商业与体育竞技的一个不同之处是,“伟大的行业通常是由不止三家公司建造的,而是由许多公司构成。一个真正伟大的行业有很多赢家,甚至成百上千的公司都是这一行业的赢家”。

作者讲到,马斯克、贝佐斯的付出和竞争,就像一种燃料,重新燃起了人们的太空梦想,美国一些大学航空航天工程专业的申请人数剧增。这种燃料推动了商业化太空产业的进步,不断有新的玩家和投资人加入其中,全球太空经济总额也不断增长。根据欧洲咨询公司发布的《2020年航天经济报告》,2020年全球航天经济总量达到3850亿美元,再创新高。

《下一站 火星》这本书的精华内容已经为你解读完了。如果你对亿万富翁们的太空创业史感兴趣,推荐你到得到电子书找来原书看看。

综合本书叙述,我们看到,马斯克和贝佐斯都有一个宏大的目标:通过开发可重复使用的火箭,大幅降低太空旅行的成本。为了实现这个目标,马斯克及其公司就像冒进的野兔,凭借好斗精神、足智多谋的省钱方式和“快速适应当前的环境”的思维,锐意进取,还为后来者扫清了重重障碍。贝佐斯及其公司则坚信,要“成为乌龟而不是野兔”,要缓慢而谨慎,要做成了再说话,乌龟做事深思熟虑,他们无意追赶野兔的速度,但却懂得利用已有的竞争关系,让野兔感受到来自后方的威胁。

最后,我还想和大家重温一下,书里马斯克和贝佐斯说过的一些有启发的句子,它们能帮助我们更直观地理解两位太空创业者的风格和做事哲学,希望也能给你带来启发。

马斯克和Space X的典型做法是“埋头苦干,辛苦耕耘”,而贝佐斯和蓝色起源崇尚“慢就是顺,顺就是快”。

马斯克大胆高调,但并不总是志在必得,Space X刚起步时,他觉得把火箭送入轨道的概率只有10%,但他那时就得出结论,“如果没有进入太空领域这一强烈动机,那我们始终不能踏上航天飞行文明的轨迹,与星辰肩并肩。”

贝佐斯神秘安静,但不冷漠,蓝色起源获得重大突破后,他也会热泪盈眶,慢是为了条理分明、按部就班地实现梦想,他曾说:“你为之奋斗时间最长、付出最大努力的事情总会给你带来最满意的结果。假设一件事只需要花十分钟就能完成,那么这件事情能给你带来多大的满足感?而另一件需要你兢兢业业辛勤工作十年才能完成的事,它的成功又会带给你多大的喜悦?

撰文、讲述:杨蕾脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.马斯克和贝佐斯都有一个宏大的目标:通过开发可重复使用的火箭,大幅降低太空旅行的成本。

2.马斯克与贝佐斯的太空竞赛就像龟兔赛跑,前者坚信“埋头苦干,辛苦耕耘”,后者崇尚“慢就是顺,顺就是快”,他们的努力不仅点燃人们的太空梦想,还推动了商业化太空产业的进步。