《万物简史》 柴知道解读

《万物简史》| 柴知道解读

关于作者

比尔·布莱森,西方最出名的旅行文学作家。他曾出版过《小岛札记》《林中远足》等一系列脍炙人口的游记作品,同时也是《纽约时报》《泰晤士报》《GQ》杂志等顶级媒体的专栏作家。

关于本书

《万物简史》是比尔·布莱森的第一部科普作品,延续了比尔·布莱森风趣幽默的语言风格,曾被《科学》杂志评为“2003年度最佳科学著作”之一。

核心内容

本书涵盖范围很广,对宇宙学、物理学、地质学、生物学、人类学都有所涉及,并展现了多个学科的发展历程。除了科学知识之外,本书还介绍了许多有趣的科学八卦和趣闻,趣味横生。本期音频我们顺着比尔·布莱森的思路,从书中挑出三个最具代表性的主角:地球、生命和人类,来看看科学家们对这三个主角到底有多少了解,在探索它们的时候科学家都经历了什么。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《万物简史》。这本书的中文版大约42万字,我会用大约30分钟的时间,为你讲讲这本书的内容:人类认识自然的过程是非常曲折的,而且就算经过很长时间的努力,自然界中还是有很多未解之谜。

《万物简史》这本书的英文名如果直译过来,叫“几乎所有东西的简短历史”, 从这我们就能看出来,书里的内容涵盖很广,很零散,各个领域都有所涉及。这样的一本科普书和其他科普书有什么不同呢?

你可能有过这样的经历:就是兴高采烈地拿到了一本书,对它的主题或者某方面内容非常感兴趣。结果翻开书一看,里面全是各种看不懂的专业术语或者公式,自己真正感兴趣的内容完全找不到,或者就算找到了也看不懂,非常失望。

这种经历,不光我们有,比尔·布莱森也体验过。他在前言中说,自己曾经在一本书里翻到了一幅地球内部的剖面图,说地球中心是一个发热的、铁和镍组成的球体,最外面才是薄薄的地壳 (qiào)。比尔·布莱森一下子就被这幅插图吸引了,他非常好奇,科学家们到底是怎么知道地球内部结构的。但翻开书一看,全是专业术语,完全不知所云。所以比尔·布莱森就开了一句玩笑,说这些书的作者,好像是故意要把科学知识搞得晦涩难懂,以此来守住科学的秘密,不想让这个好东西被别人学走了。

这当然是个开玩笑的说法,但的确是比尔·布莱森写《万物简史》的最大动机。比尔·布莱森在写《万物简史》之前,就已经很出名了,他是西方最著名的游记作家,出过很多本关于旅行的书籍,还经常给《纽约时报》、《泰晤士报》、《GQ》杂志这样的顶级媒体写专栏。比尔·布莱森作品的最大风格是文风幽默,经常在文章里插科打诨,很受读者欢迎。

《万物简史》是比尔·布莱森的第一本科普作品,也是他对自己的一个挑战,他说,我就是要看看,我到底能不能写出一本不需要专业知识也能读懂的,同时也并不肤浅的科普作品,让普通人也能领会到科学的魅力和奇迹。为了实现这个目标,比尔·布莱森花了三年时间,读了各种资料,走访了各个领域的专家, 最终的成品,就是这本《万物简史》。

这本书延续了他幽默风趣的语言风格,里面除了科学知识以外,还介绍了许多有趣的科学故事和八卦,给科学添加了很多亲切感。这本书被《科学》杂志评为“2003年度最佳科学著作”之一,还拿了安万特奖,霍金的作品也曾拿过这个奖项。由此可见,这本书不光受普通读者的喜爱,同时也受到了专业人士的认可。

比尔·布莱森也在前言中强调,自己不光想了解各种科学问题,他更好奇的是,科学家们究竟是怎么解决这些问题的。所以接下来,我们就顺着比尔·布莱森的思路,从书中挑出三个最具代表性的主角:地球、生命和人类,来看看科学家们对这三个主角到底有多少了解,在探索它们的时候科学家都经历了什么。

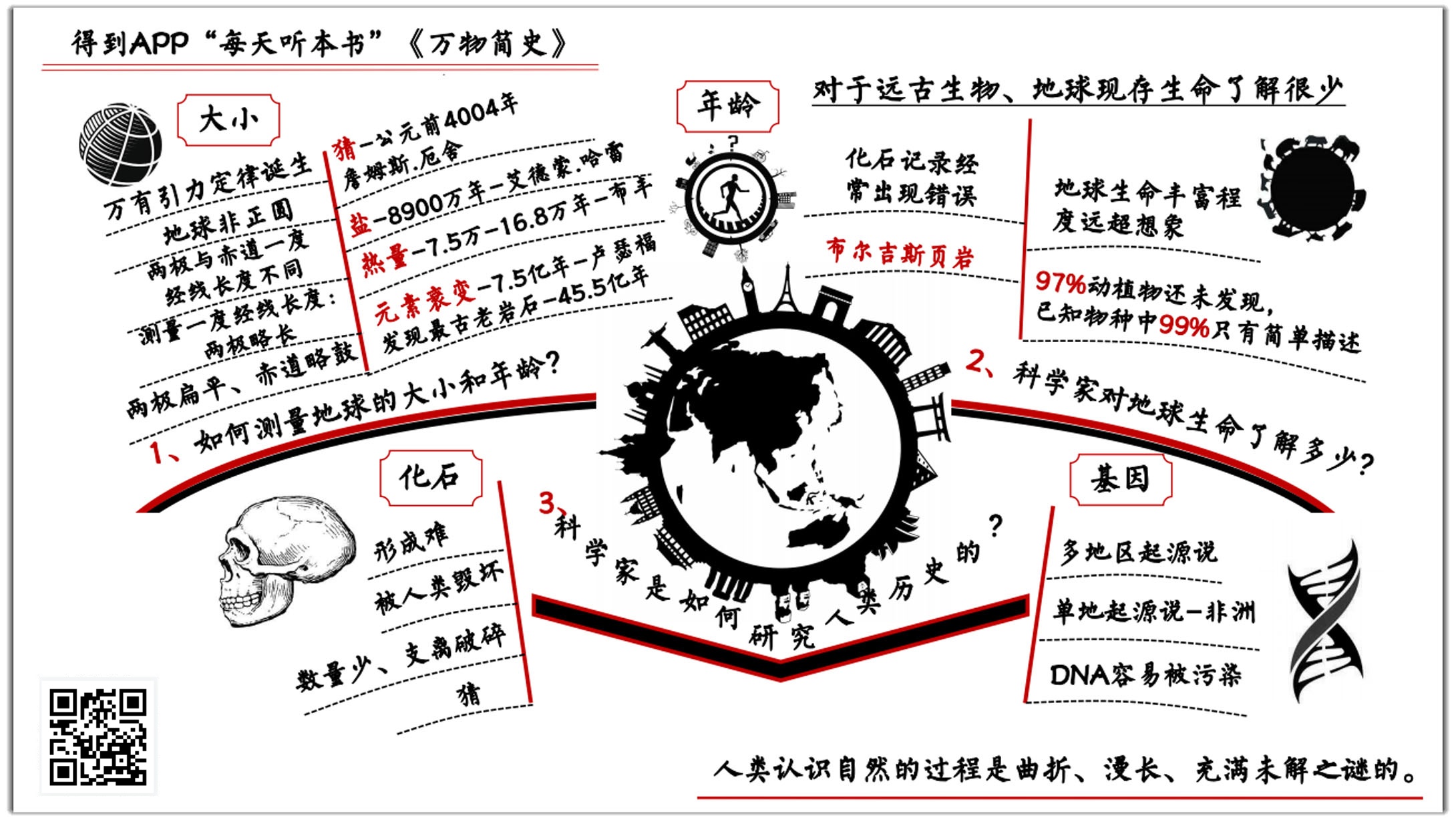

那首先要讲的第一个问题就是地球,科学家们是如何测量地球的大小和年龄的?接下来的第二个问题关于生命,我们对地球生命到底了解多少?最后一个问题就是,我们是如何研究人类历史的?

好,先来看第一个问题,科学家们是如何测量地球的大小和年龄的?

1735年的时候,法国皇家科学院派出了一支考察队前往秘(bì)鲁,去测量地球的大小。这支考察队要穿越安第斯山脉,来测量一度经线有多长。如果是360度的经线,那就是地球的周长了,所以拿到了这个数据,就等于是知道了地球的大小。

比尔·布莱森说,这支法国考察队,恐怕是有史以来最倒霉的考察队。从法国到秘鲁,基本上是横穿了半个地球,好不容易到了之后,考察队里有人激怒了当地人,被人家用石头打出了城,有一名医生被谋杀,一位植物学家精神错乱,还有不少人得了怪病,发烧死亡。甚至考察队里的三把手,一个成年男人,居然跟当地的一个13岁的小姑娘私奔了,怎么都劝不回来。可以说所有的倒霉事,都被这个考察队赶上了。

为什么会这样呢?其中一个主要的原因就在于,考察队根本得不到当地人的信任。你想想,要是有一群外国人跨越半个地球跑来你家门口,说我们只想来测量一下地球的大小,你肯定也不信啊!那问题来了,这支法国考察队为什么非要跑到秘鲁去测量一度经线的长度呢?就在法国测量不行吗?

还真不行,因为这和人类对地球的认识有关。其实在这支探险队出发之前,人类已经大概知道了地球的大小。在17世纪的时候,就有一位英国数学家花了两年的时间,从伦敦一路向北走到约克,用尺子和链子对地球进行了测量,然后得出结论,说一度经线的长度是110.72公里,这个数据跟我们现在的测量结果误差不到550米,可以说是相当精准了。又过了一段时间,法国天文学家皮卡尔用天文望远镜、摆钟等一系列复杂的工具,做了更精确的测量,说地球一度经线的长度是110.46公里,误差更小了,这个数据,一直是法国人的骄傲。

那为什么现在法国人又要跑去秘鲁测量地球呢?这个责任,要归到牛顿头上。17世纪末的时候,牛顿出版了《自然哲学的数学原理》这本书,提出了至今还印在教科书上的万有引力定律。这个定律一出来,地球上的很多现象一下子就得到了解释,但同时也推翻了人们的很多认知,其中一条就是,根据牛顿定律,地球不应该是滚圆的,而应该有点扁,因为地球自转会产生离心力,所以地球南北两极会有点扁平,赤道附近又会鼓起来一点,那靠近两极和靠近赤道的一度经线就不是一样长的。

这么一来,我们之前对一度经线的测量结果就作废了啊。所以为了验证地球到底是不是有点扁,探险队不能在家门口测量,必须跑得远远的。而且他们心里还想证明牛顿是错的,以此来维护法国人在经线测量上的荣誉。

这支探险队跋山涉水,克服了种种困难,在一片荒凉原始的地方,呆了9年半的时间。就在他们的测量任务快完成的时候,外面传来消息,说另一支只在靠近北极的斯堪的纳维亚半岛的考察队已经完成了测量,发现两极附近的一度经线果然要更长一点,说明牛顿是对的,地球的南北两极的确有点扁。所以到头来,这支最倒霉的考察队,花了近10年时间,获得了一个自己不想接受的结果,而且这个结果还被别人率先发表了,的确是倒霉到家了。

测量地球大小虽然很艰苦,但是用到的知识还相对简单。但是测量地球的年龄,可就没这么简单了,年龄看不见摸不着,科学家们是怎么测量的呢?

在一开始的时候,测量地球年龄基本靠猜。其中最著名的尝试是在1650年,有一位叫詹姆斯·厄舍的大主教对《圣经》还有一些其他资料进行了研究,然后得出结论说,地球是在公元前4004年10月23号中午诞生的。这个日期精确到吓人,但当然是错的,后来也一直被大家当成笑料。但在很长一段时间里,厄舍的这个观点都在科学界占据了主导地位,当时大家普遍认为,地球是很年轻的。

在厄舍之后,有一位叫埃德蒙·哈雷的科学家,提出了一个比较科学的办法。哈雷说,海洋中的盐是逐渐增加的,我们可以拿整个地球海洋中盐的总量,来除以盐每年增加的数量,就可以得出地球的年龄。虽然这个方案中有很多不确定因素,但还是有人试了一下,算出来说地球的年龄是8900万年。

也有人提出了其他方法,比如利用热量的耗散来计算地球年龄。当时人们已经知道地球一直在释放热量,所以就有人想,我们如果知道这个热量的损耗速度的话,就能知道地球花了多长时间,才降到现在这个温度。有一位法国科学家,叫布丰爵士,就这么算了一次,他先是把铁球加热得特别烫,然后居然自己去用手触摸,来估算热量的损耗率。最后得出结论说,地球的年龄是在7万5千年到16.8万年之间。

这几种测量方法你也能感觉到,虽然脑洞很大,但并不靠谱。到19世纪末的时候,不同科学家对地球年龄的估算差异已经非常大了,从几百万年到几十亿年都有,但谁都没有确切把握。直到20世纪的时候,科学家才终于找到了一种方法来测量地球的年龄,而这种方法,既不是地质学方法,也不是古生物学方法,而是一种物理学方法,就是通过元素衰变现象来进行测量。

1903年的时候,居里夫人因为发现了放射性元素而获得了诺贝尔奖。之后另一位著名的物理学家卢瑟福发现,所有的放射性物质都有一种性质,就是每过一段时间,这块放射性物质里的一些原子,就会衰变成另一种原子,而且这个变化速度非常稳定,刚好可以用来测算物质的年龄。卢瑟福当时测了一块矿石的年龄,就发现它有7亿年历史,这大大超出了当时大部分人认为的地球的年龄。

在这个发现的基础之上,到了20世纪中期,人类才终于获得了地球的准确年龄。有科学家孜孜不倦地寻找最古老的岩石样本,然后放到无菌实验室里进行测算,最终得出结论,说地球的年龄是45.5亿年,前后误差7000万年左右。到这个时候,经过几百年的努力,人类才终于解决了地球年龄的问题。

好,讲到这里,科学家们测量地球大小和年龄的方法,你就了解了。测量地球大小是一项很艰苦的工作,有许多考察队在世界各地测量,才最终测得了地球的大小。在此过程中,还出现了地球到底是滚圆形还是扁圆形的争论。地球年龄的测量更加困难,初期的测量方法脑洞很大,但结论都不可靠,直到人们发现了放射性元素的衰变现象,才比较准确地测出了地球的年龄,大概是46亿年。

刚才讲的是科学家对地球的认知过程,那接下来的第二个问题就要来看看,科学家们对地球上的生命了解多少,又是如何获得这些知识的?

我们经常听说,生物学家又在哪里哪里发现了化石,把某个问题的研究向前推进了一大步。的确,目前人类对古生物的了解,主要还得靠化石。而这些化石的发现过程,往往也充满了戏剧性。

1909年的时候,有一位叫查尔斯·沃尔科特的古生物学家跟他的妻子一起,在加拿大的一条山路上骑马。结果一不小心,沃尔科特的妻子从马上摔了下来,沃尔科特赶紧跳下来扶她,结果意外地发现,地上恰好有一种特别罕见的动物化石。第二年,沃尔科特又回到了这个地方,结果发现,在山顶附近的整整一座城市大小的范围内,居然蕴藏着巨量的化石,年代都接近5亿年前的寒武纪。这个地方,就是著名的布尔吉斯页岩,被称为古生物学的圣杯。

为什么这么说呢?按照著名生物学家古尔德的说法,布尔吉斯页岩是唯一向人类展示了现代生命起源的地方。因为5亿年前的寒武纪虽然有不少动物,但绝大多数都是软体动物,所以很难形成化石。但布尔吉斯这个地方很特别,它恰好是在一片悬崖下方的浅海里,悬崖一崩塌,让这些软体生物直接被泥石流埋葬,就像一朵花被夹在书里那样,恰好能保留所有的特征,运气太好了。

在很长一段时间内,沃尔科特差不是一个人独占了这些化石,按理说,光靠这些独一无二的化石他就能功成名就,但很可惜,沃尔科特对这些化石的分析完全错了:他用现代的方法来对这些化石进行分类,说这个化石是蠕虫的祖先,那个化石是水母的祖先,其实这都只是一厢情愿的想法而已。因为我们现在知道了,生命进化的本质就是基因的随机突变,所以根本不是像沃尔科特想的那样,好像有个固定的方向似的,从低级往高级发展。

在沃尔科特死后,这批化石逐渐就被遗忘了。直到快50年之后,才有其他学者开始重新研究这批化石。这下可不得了,他们发现,这批化石里的各种生物结构简直太神奇了,很多是前无古人后无来者的,完全没有见过。神奇到了什么程度呢?我们现在对生物进行分类,会按照“界门纲目科属种”的层级进行分类,比如人类,就属于动物界、脊索动物门、哺乳纲、灵长目、人科、人属。你可以感觉到,“门”这个层级是很高的,动物界下面就是不同门的物种了啊。而这批化石中,有15-20种生物,根本就不属于目前我们已经确认的任何一门生物,堪称是一个奇迹。

根据这些化石证据,就有学者提出,距今大概5亿年的寒武纪,是一个生物大爆发的时代,也就是著名的“寒武纪大爆发”。也就是说,在差不多40多亿年的时间里,各种生命一直是缓慢进化的,结果在寒武纪的这1000万年左右的时间里,一下子爆发出了大量的复杂生物。生物学家古尔德就说,寒武纪是一个充满了各种进化实验、进化试错的时期,目前的进化都只是修修补补,寒武纪才是各种奇形怪状生物层出不穷的年代。

古尔德的说法听起来好像很有道理,但包括《自私的基因》作者理查德·道金斯在内的很多学者,都不支持。比如说,在沃尔科特发现布尔吉斯页岩之后的几十年,又有一位幸运儿在寻找矿井的过程中,偶然在加拿大的一个地方,发现了一堆更古老、而且也同样令人赞叹的化石。这一新的发现意味着,复杂生命至少在寒武纪之前1亿年就已经出现了。这么一来,寒武纪大爆发就显得没那么特别了。

之后人们开始对布尔吉斯页岩的化石进行重新评估,结果发现,它们好像又没有一开始想象的那么特别。比如说,其中有一种叫“怪诞虫”的生物,我们本来以为它有像高跷一样的腿,结果发现,其实是在修复的过程中弄错了,那根本就不应该是腿,而应该是它背上的刺。还有一种长得像菠萝一样的动物,最后被发现,它压根就不是一个独立的动物,而是某种动物身体上的一个组成部分而已。

现在看来,在布尔吉斯页岩里的化石其实并没有一开始看上去的那么神奇,整个寒武纪里只有几种生物构造是全新的,它们虽然很特别,但也并不是无法解释的神迹。所谓的“寒武纪大爆发”,很可能只是以前比较小的生物变大了,更容易形成化石,所以看起来像是全新的物种。

比尔·布莱森在讲完布尔吉斯页岩和寒武纪大爆发的这串研究历史之后就感叹说,要想靠着那么一丁点变形的、支离破碎的化石证据来解释古代生物的形态和关系,的确是太难了。那你可能会想,远古生物是很难研究,但现代生物我们总算是了解的差不多了吧?很遗憾,绝大部分的地球生命,我们甚至压根都没去了解过。

我们用比尔·布莱森列举的几个数字来感受一下:《经济学人》杂志在一篇报道中说,世界上97%的动植物,我们人类压根都还没发现,而在所有已知的物种中,超过99%的生物,都只有一个简单的描述,比如它叫什么名字,除此之外我们对它一无所知。甚至连地球上一共有多少物种,我们都还没弄清楚,而且估算的数字相差特别大,有人说是300万种,也有人说是2亿种。

这主要是因为,地球生命的丰富程度其实远超我们的想象。举个例子,1982年,有一位科学家在亚马逊雨林里面,拿着杀虫剂喷了19棵树,然后把树上掉下来的生物统统都统计了一遍,结果发现,光这19棵树上,就有大概1200种甲虫,这么一推测,整个地球上光昆虫大概就有3000万种。而这还是用眼睛能看的到的生物,像细菌这样肉眼看不到的微生物的数量就更多了。

在20世纪80年代,有两位科学家在自己实验室附近的树林里随意采集了1克泥土,就在其中发现了4000-5000种不同的细菌,比当时最全面的细菌手册里的种类还要多。那你想想,整个地球上要有多少种不同的细菌?

不光如此,我们关于地球生命的知识还很混乱。比尔·布莱森举了个例子,说有些种类的草,至少被发现和命名了20多次,因为不同的发现者都以为自己发现了新物种,结果后来才发现,其实这些名字不同的草居然是同一个物种。有一本书叫《美国草志》,就是专门记录不同种类的草的,它用了整整200多页来整理所有的同义词,而且这还只是美国一个国家的草类。

目前全世界只有一万多名活跃的分类学家,对地球物种进行分类的工作,都得依靠他们,这人数明显不够。所以有一位生物学家幽默地说,人类目前面临的其实不是生物多样性危机,而是分类学家危机,因为分类学家实在太少了。

好,总结一下这部分的内容。我们对于远古生物的了解,极大程度上要依赖于化石,但化石的形成和发现需要运气,要通过支离破碎的化石记录来了解生物和它们之间的关系,其实是一件很难的事,所以时常会出现错误。此外,我们对目前地球上的生命了解也还远远不够,甚至连地球上有多少种生物、如何给它们分类,我们都还没完全弄清楚。

前两个问题分别讲到了对地球本身,以及对地球生命的探索过程。那接下来的第三个问题就要来看看我们自己,我们对人类的历史到底了解多少,又是怎么了解的呢?

刚才说过,形成化石很难,那究竟有多难呢?比尔·布莱森做了一个说明:首先,这个生物要死在恰当的地方,因为只有15%的岩石可以保存化石,它必须死在沉积物里,在不接触氧气的情况下腐烂。然后再经历无数次的地球运动,在这个过程中要保证骨头不被挤压变形。最后,还要在千万年或上亿年之后恰好被人发现,当成宝贝来珍藏,这才算是得到了一块化石。

这个概率有多低呢?根据估计,大概每10亿根骨头中,才只有1根能变成化石。这么一算的话,当今地球70亿人,每人206根骨头,最后也不过能留下1000多块骨头化石而已,而且这些化石能不能被找到还得另说。

比尔·布莱森说,目前我们对于史前人类的了解,只能借助于大概5000人支离破碎的遗骸。这是什么概念呢?如果不怕弄乱的话,那你开一辆小卡车,就能把所有这些化石全部装完。更可惜的是,如此珍贵的化石,还有很多被人类自己毁坏了。

举几个例子。中国有一处叫龙骨山的地方,发现了许多古人类化石,在当地很出名。加拿大的一位业余考古爱好者叫步达生,就去龙骨山进行挖掘工作,结果等他到的时候发现,龙骨山已经被挖的一团糟,而且当地人压根就不把这些化石拿来做科学研究,而是直接把它们磨成了中药粉,大量珍贵的直立人化石就这么被毁坏了。

还好步达生没有放弃,他在龙骨山发现了一颗牙齿化石,据此确定了一种新的古人类,也就是我们今天引以为傲的北京人。不光在中国如此,其他地方的化石也面临着这种情况,被人随意大量毁坏。比如印尼的梭罗河地区,有一位考古学家雇佣当地人挖化石,说挖到一块化石,就给你们一毛钱,结果他后来发现,当地人为了多拿钱,居然把完整的化石敲成了好多个碎片卖给他,真是欲哭无泪。

你想想也知道,要想凭借这些支离破碎的化石记录来概括人类历史,那的确是非常困难的。即使我们拿到了一块化石,这块化石究竟属于哪个人种,它是男是女,我们都很难弄清楚。所以在关于人类历史的很多问题上,猜测的成分都很大。

举个例子。有生物学家曾在非洲发现了两个人科动物的脚印,根据这些脚印,纽约自然博物馆制作了一对南方古猿的仿真模型,复原了当时的场景。这个模型是毛茸茸的男人用手搂着一个毛茸茸的女人,肩并肩走在非洲大地上。它们身体的大小跟大猩猩差不多,但面部表情和走路姿势已经很像人类了。绝大部分人看到这个模型,都会认为这是经过科学论证的真实场景。但实际上,这个模型里的所有细节几乎都出自想象。

比如说,它们的头发长短、眼睛鼻子的形状、面部表情、肤色,都是想象的,那个女人有可能只是个小孩,这俩人可能压根就不是夫妻。而且我们之所以说他们是南方古猿,只是因为我们不知道还有什么其他候选项而已,其实我们连他们属于什么物种都不知道。

那你可能会想,光靠化石很难研究人类历史,但我们还有更高科技的基因技术啊,总能看出一些端倪吧?

的确,科学家们目前越来越倾向于通过基因,特别是一种叫线粒体DNA的东西来研究人类的历史。线粒体DNA只会通过母亲来遗传,突变率也比较高,所以很方便追踪,能让科学家们了解人类的基因史。

但问题是,基因研究同样无法解决人类的历史问题。举个例子,在解释人类起源的理论中,有两个重要理论,一个叫“多地区起源”,意思就是说,像尼安德特人、直立人等等古人类,都是现代人类的祖先,他们在世界的各个地区发生演变,然后相互流动交融,最终形成了现代智人。另一个理论,叫“单地起源说”,意思就是说,人类大概是20万年前在非洲形成的,然后再从非洲迁徙到世界各地,最后演变成了我们这样的现代人类。

目前占据主流的理论,是“单地起源说”,认为所有现代人类都起源于非洲,之所以这么说,就是因为基因证据的支持。在1997年的时候,慕尼黑大学的科学家们从化石中提取了尼安德特人的 DNA 进行了研究,发现他们的 DNA 跟现代人类的基因完全没有任何联系,

这就说明,尼安德特人肯定不是现代人的祖先,他们早就灭绝了,这对多地区起源说是一个重大的打击。到了2000年的时候,又有瑞典科学家在研究了一群人的线粒体DNA后提出,所有的现代人类都起源于10万年前的非洲,而且都起源于一个不超过一万人的种群。类似的研究还有不少,都支持单地起源说。

但人类的起源问题还是不能盖棺定论,因为也有一些基因研究并不支持单地起源说。比如牛津大学的学者哈丁女士,在研究人类球蛋白基因的时候就发现,有一种变异基因,在亚洲人和澳大利亚土著居民身上很常见,但在非洲人身上就完全不存在。这种基因产生在20万年前的东亚,但在那个年代,现代智人根本还没到东亚,这说明,现在亚洲人的祖先,可能并不只有来自非洲的那群人,也可能有来自印尼的爪哇人等。

比尔·布莱森对这个问题很好奇,就跑去哈丁女士,说这是怎么回事呢?哈丁很直白,也很幽默,说我也不知道。在哈丁看来,总的来说,基因研究支持人类起源于非洲的理论,这个理论可能95%是正确的,但是也经常能发现一些不支持单地起源说的特例。遗传学家总是有意无意地回避这些特例,不愿意面对它们。所以人类的起源问题,至今为止还是没有一个确定的答案。

利用基因的方法来研究人类历史,的确比单凭化石记录更可靠。但同样有人对这个方法提出了质疑,认为我们提取到的远古 DNA 很可能被污染过的,没有价值,甚至会造成误导。

比如《自然》杂志曾经在一篇文章中提到过,有一位生物学家问自己的同事,说你拿的那个古人类头盖骨,有没有上过漆啊?这个同事也不太清楚,然后就用舌头直接去舔了舔头盖骨,然后根据味道回答说,是上了漆的。在被舔过之后,这个古人类头盖骨百分之百已经被污染了,甚至不光是舔一下,哪怕用手摸一下,或者哈一口气,都会污染这个头盖骨。所以我们从上面提取到的 DNA ,有可能根本就不是古人类的 DNA ,而是不知道哪里来的莫名其妙的 DNA。

好,总结一下这部分的内容。目前科学家手上只有5000人左右的史前人类化石,这些支离破碎的化石的确能提供不少信息,但还有很多信息化石无法提供,只能靠猜。此外,我们还可以靠基因来研究人类历史,基因研究总体上支持人类源于非洲的单地区起源说,但经常也会发现一些特例。此外,古人类基因样本还有被污染的风险。

好,讲到这里,科学家探索地球、生命和人类的过程,以及《万物简史》这本书的写作风格,相信你已经有所了解了。我再来为你总结一下:

首先讲到了第一个问题,科学家们是如何测量地球的大小和年龄的?测量地球需要付出艰苦的努力,有考察队深入秘鲁,也有考察队进入北极,才最终测定了地球的大小和形状。测量地球的年龄很难,科学家初期使用的方法大多不可靠,直到19世纪,物理学家发现了放射性元素,人们才利用半衰期的概念测得了地球的年龄。

第二个问题讲到了科学家们对地球生命的探索过程。对远古生物的了解主要依赖于化石,但化石的形成和发现都需要运气,对化石记录的解读也往往会出错。至于地球上现存的生物,我们的了解也很少,我们不清楚地球生物的种类,对地球生物的分类体系也是一团糟。

最后一个问题讲到了,科学家是如何研究人类历史的。科学家们主要通过化石和基因两种手段来研究人类。在化石层面,科学家手上的化石素材很少,而且支离破碎,所以很多问题都只能靠猜。基因方法是一种很好的研究办法,通过基因研究,科学家们普遍认为人类起源于非洲,但也时常会发现一些不支持这个说法的证据。此外,我们采集的史前人类基因样本还很可能被污染过。

撰稿:汪花生 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.测量地球大小是一项很艰苦的工作,过程中还出现了地球到底是什么圆形的争论。初期,地球年龄的测量方法不准确,直到发现放射性元素衰变,才准确得出地球年龄。

2.化石的形成和发现需要运气,但我们可以通过支离破碎的化石记录来了解古生物。

3.我们还可以靠基因来研究人类历史,基因研究总体上支持人类源于非洲的单地区起源说。