《风雅之好》 胡一峰解读

《风雅之好》| 胡一峰解读

关于作者

叶康宁,常州大学晚清民国文献研究中心主任,中华书局《文史知识》等杂志的专栏作者。他是南京艺术学院美术学博士后和浙江大学考古学博士后,中国书法家协会会员,江苏省美术家协会理论艺委会委员,江苏省高校青蓝工程中青年学术带头人,也是一位广受关注的青年学者。

关于本书

在这本书里,叶康宁用生动的文笔展示了明代书画市场的繁华和乱象,细致地分析了买方、卖方和赝品等书画交易中的重要因素,对书画消费中的细节作了精到的考证和描述,既传递“新知”,又充满趣味。带我们“穿越”到明朝,身临其境地感受当时的书画交易和文化风尚,又提供了看清当下纷纷扰扰的书画市场的视角。

核心内容

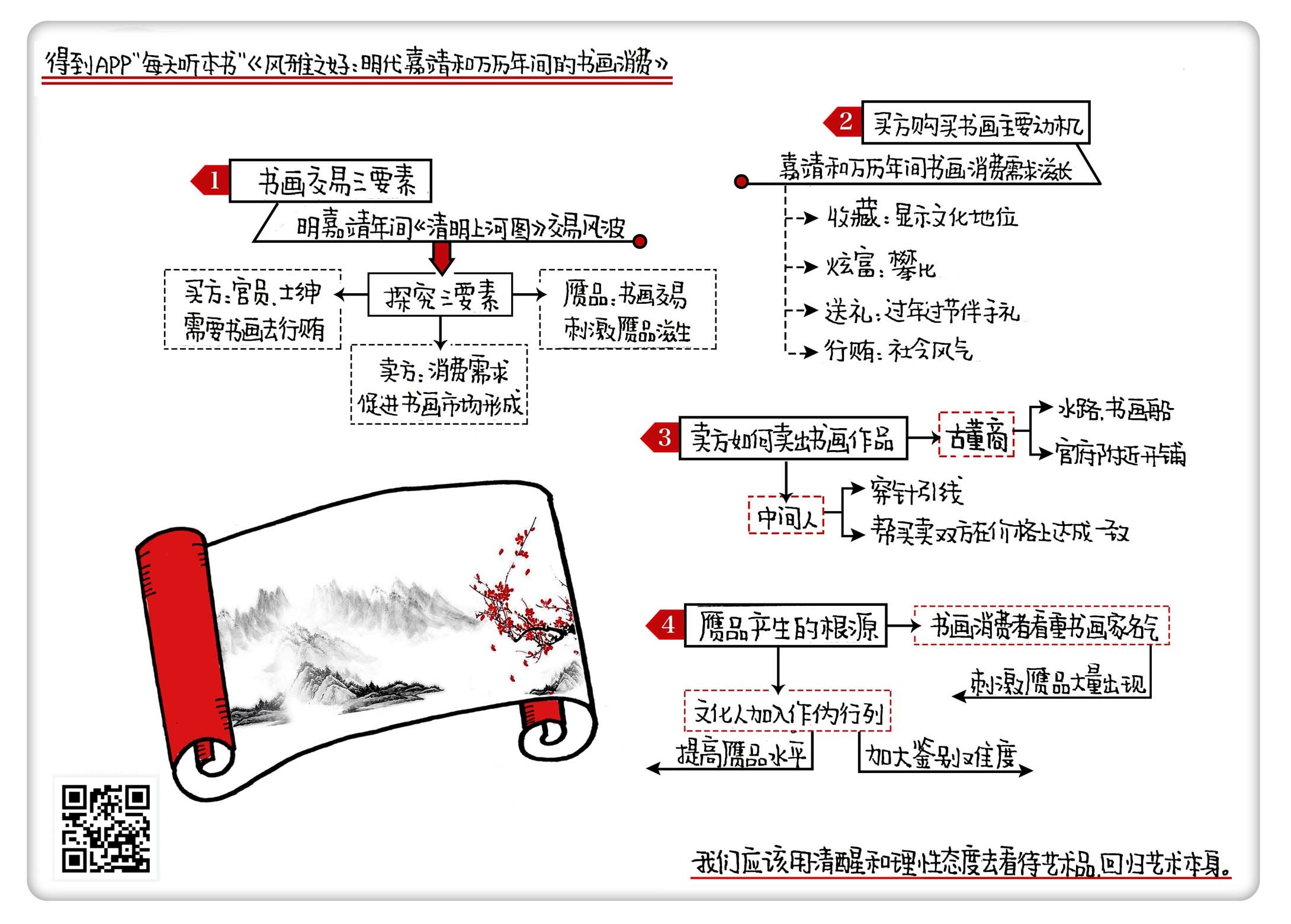

从明朝嘉靖、万历年间繁荣的书画市场中可以发现,书画市场是买方、卖方和中间人博弈的战场,赝品则是书画市场无法根除的牛皮癣。买方、卖方和赝品构成了分析书画交易的三个重要因素。从买方的角度看,作为当时有闲阶层奢侈性消费的一种,书画消费满足了买家收藏、炫富、送礼、行贿等目的;从卖方的角度看,它推动了古董商和书画交易中间人群体的滋生,从赝品的角度看,市场发达刺激着赝品的泛滥,也使鉴赏力高下成为雅俗之分的标准。了解这些,不仅能帮助你理解明代经济发展所带来的社会风尚变化,也能让你看清当下鱼龙混杂的书画市场。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《风雅之好:明代嘉靖和万历年间的书画消费》。这本书大约十三万字,我会用大概29分钟时间,为你分享本书的精髓:深入剖析明朝嘉靖、万历年间的书画消费,可以让我们了解社会各阶层在文化消费中的关系,同时也可以让我们看到,当前书画市场的乱象与明朝几乎一模一样。

不知道你是否还记得,2015年故宫博物院展出《清明上河图》时,八千人排长队参观的盛况。确实,在众多中国名画之中,《清明上河图》的艺术价值不一定是最高的,但在大众中的知名度绝对是最大的。《风雅之好》这本书,就是从《清明上河图》的一次交易开始讲起的。

通过这次交易,作者指出买方、卖方和赝品,也就是假画,是分析书画交易的三个重要因素。从买方的角度看,作为当时有闲阶层奢侈性消费的一种,书画消费满足了买家收藏、炫富、送礼、行贿等目的;从卖方的角度看,它推动了古董商和书画交易中间人群体的滋生;而从赝品的角度看,市场发达刺激着赝品的泛滥,也使得鉴赏力的高下成为雅俗之分的标准。

明代嘉靖、万历年间的书画市场其实非常繁荣,同时赝品也十分泛滥。了解这些,不仅可以让你理解当时经济发展所带来的社会风尚变化,也能帮助你看清当下鱼龙混杂的书画市场最初是怎么开始的。

我们先来分享第一部分的内容,通过回顾在明代嘉靖和万历年间的《清明上河图》交易风波,来探究书画交易中的三要素——买方、卖方、赝品,以及它们之间的关系。

书画市场,常常给一般人一种神秘高深、水很深的感觉。分析书画市场应该抓住哪些要素?通过明代《清明上河图》的交易风波,可以得到答案。

《清明上河图》是中国历史上最有故事的一幅画。需要先做一点说明的是,当我们说“清明上河图”时,一般有两种含义。第一种含义,是指宋代绘画中一种常见的题材,用来表现南宋画家对北宋首都清明时节繁华景象的追忆和怀念。历史上画过这个题材的人很多,画得最好的人是张择端。因此,张择端的《清明上河图》也就有很多的摹本流传。

“清明上河图”的第二种含义,是专指今天收藏在故宫博物院里的那幅《清明上河图》,这幅画一般被认为是张择端的真迹。嘉靖年间,也就是因为这幅特定的《清明上河图》引起过一场大风波,酿成了一桩血案。

这场风波流传很广,成了一个经典的故事,不仅被写成了短篇小说,还被搬上了戏剧舞台,著名的京剧《一捧雪》讲的就是这个故事。然而,历史上真实的情况,今天已经难以考证,我们只能了解一下事情的梗概:明代嘉靖年间,有一位颇有声望的官员叫王忬。这个人正是后来著名的文坛领袖王世贞的父亲,也是抗倭名将俞大猷的老领导。王忬进士出身,官居蓟辽总督、兵部左侍郎、右都御史。虽然身居高位,官场口碑也不错,但当时,严嵩严世蕃父子权势熏天,王忬也不能不对他们曲意逢迎。

有一次,严府的门客、裱褙匠的汤臣告诉王忬,严氏父子正在求购《清明上河图》。王忬为了讨好严氏父子,就买了一幅《清明上河图》,献给了严嵩。请注意,这个王忬就是我们前面讲到的书画交易要素里的买方,他买画的目的是行贿,而汤臣在这里扮演了中间人的角色。不料,王忬买到的这幅《清明上河图》是赝品,造假的人叫黄彪。黄彪就是我们前面讲到的书画交易里的卖方。

值得注意的是,黄彪卖的是赝品,而赝品能顺利出手,又和买方王忬的买画动机是送礼行贿有直接关系。关于这个黄彪的生平事迹,我们已经不能完整了解了,只知道他是当时公认的造假高手。那么,王忬究竟是不小心买到了黄彪伪造的赝品《清明上河图》,还是故意以假乱真,买了一幅假画去讨好严氏父子呢?现在也成了一桩历史悬案。

作者倾向于认为,王忬故意以假乱真,心里清楚送出去的其实是一幅赝品。不过,严氏父子得到王忬送的赝品后并没有发现真相,反而十分高兴,四处炫耀,广邀宾客来欣赏这幅画。不料,那个给王忬透露消息的裱褙匠汤臣,因为没有从王忬那里得到满意的报酬,出面揭穿了这幅《清明上河图》其实是赝品。得知真相的严氏父子十分生气,找了个借口把王忬关进了大牢,第二年就把他给杀了。

作者在研究中发现,历史上因为书画交易而引发的血案,并不止《清明上河图》这一起,类似案例还有不少。而且,如果把这些书画交易案例中人物的名字遮掉,还会发现一个有趣的现象,这就是案例的情节基本相同,都包括求画、作伪、索贿、杀人这么四个主要情节。因此,《清明上河图》的交易风波,透露出明代嘉靖和万历年间书画交易的许多信息。

从《清明上河图》和类似案例中,我们看到,分析书画市场首先可以从消费者需求和购买行为入手。以《清明上河图》交易风波为例,如果没有王忬的购买,就不会有后面的一系列事件。更值得注意的是,王忬买画的目的是行贿,可见书画市场中的消费者需求并不那么单纯。

有了需求,买方和卖方才会发生联系,而需求中存在的不正当因素,又使消费行为不是你买我卖那么简单,这提示了我们应该关注《清明上河图》风波里的汤臣那样的交易中间人的作用。而这场风波最终酿成血案,还有一个关键因素,这就是王忬买到的《清明上河图》是赝品。实际上,行贿等不正当的书画消费需求,炒热了书画市场,就必然会催生赝品的泛滥。因此,这是一系列环环相扣的因素。把它们综合起来分析,才能对书画市场有相对清晰的认识。

简单地说,分析书画交易活动,应该关注三方面要素。第一是买方,重点分析消费需求是如何形成的。第二是卖方,重点分析价格共识是如何达成的。第三是赝品,重点探讨赝品产生的原因和后果。

以上为你讲述的是第一部分内容,从明代一场赝品交易风波中总结出书画交易中的三要素——买方、卖方、赝品,以及他们之间的关系。明代嘉靖年间的《清明上河图》交易风波说明,当时的官员、士绅对书画需求的动力之一是行贿,这促进了书画市场的形成,也刺激了赝品的滋生,于是书画交易中的三要素也就随之产生了。

接下来,我们就来分享第二部分的内容,分析书画消费中的买方购买书画的主要动机——收藏、炫富、送礼以及行贿。

经济学中有一个概念叫“夸示性消费”,指的是以夸耀的方式消费贵重物品的行为。“夸示性消费”是有闲阶层博取名望的一种手段,明代嘉靖和万历年间的书画消费验证了这一观点。

那时候经济空前繁荣的阶段,几乎达到了明代经济的顶点。社会上形成了一个有闲阶层,其主体是士大夫和商人。他们为了证明和显示自己的权力和财富,大都热衷于购买收藏书画。这是因为,比起修建豪华的私家园林,成天莺歌燕舞、大吃大喝这些奢侈性消费来,收藏古玩书画显得更加清雅、更加有品味。

就这样,书画消费不仅成了社会时尚,而且成为区分雅和俗的一条标准。借助于购买字画,奢俭之争被巧妙地转化为了雅俗之别,有闲阶层的奢侈生活也有了一个合理而高雅的借口。在看起来“文雅”的书画消费中,有闲阶层既可以显示自己的高雅品味,又可以堂而皇之地炫富。

因此,为了搜罗古玩书画,他们不遗余力,想尽办法,还互相攀比,社会风气发生了巨大变化,明代初期的洪武年间,那种崇尚节俭的风尚消失了,奢侈生活在“风雅之好”的面具下大行其道,就连没什么文化的太监也参与到书画消费之中,“不差钱”地大量购买书画。这就是嘉靖和万历年间书画消费需求滋长的大环境。

在这个环境中的书画消费者的需求是多种多样的,有的人购买书画是为了收藏,收藏书画的目的又是为了显示自己的文化地位。在当时,富商巨贾和纨绔子弟所得到的社会认同,远远比不上通过科举考试进入仕途的读书人。因此,“富二代”或“官二代”们很希望能在文化品位和社会地位上,与饱读诗书的士绅阶层平起平坐,购买和收藏书画就成了他们寻求社会认同的捷径。正因为这样,他们大肆购买书画、附庸风雅,让自己看起来不那么低俗。有的人购买书画是为了炫富和攀比,大画家董其昌就是其中之一,他特别热衷于和别人抢购名画,一旦买到了中意的书画,还要举办雅集或宴会,把藏品拿出来显摆一番。有的人购买书画是为了应付人情往来,在当时,书画不但可以作为过年过节的伴手礼,也可以当作寿礼,还可以用来作为托人办事的答谢。

还有一类特殊的人群购买书画,是为了行贿。比如,前面讲到的《清明上河图》那场风波里,王忬买画不是为了收藏,也不是为了显摆,更不是简单的送人情,而是用来讨好严嵩父子。以书画来行贿,在本质上和送钱没什么不同,但看起来似乎比直接送钱要文雅一些,因此也被称为“雅贿”。

其实,“雅贿”也不是嘉靖和万历年间才有的。早在唐代,“雅贿”已经是跑官要官的手段了。明代立国之初,朱元璋铁腕反腐,在他的重拳治理之下,官员比较清廉。但是,明代中期以后,腐败渐渐抬头,而且愈演愈烈。再加上以书画消费为时尚的社会环境,名家书画自然就成了下级对上级进贡、商人拉拢官员的工具,“雅贿”也成了一种官场上兴行的歪风邪气。

除了王忬买《清明上河图》送给严嵩父子之外,还有的官员为了向严嵩父子献媚,不惜花费白银千两购买唐代书法家怀素的《自叙帖》。嘉靖十四年,也就是1565年,严嵩父子倒台,朝廷查抄严府时,抄出名画和书法三千多件。别说严嵩父子这样的大贪官,即便是比较清廉的张居正,对“雅贿”也不拒绝。“雅贿”成风,不但增大了书画的需求,而且还抬高了书画的价格。

以上就是为你分享的第二部分内容,我们分析了明朝嘉靖和万历年间,书画市场中买方购买书画作品的动机。明代嘉靖、万历年间,以士大夫和官员为代表的有闲士绅大肆购买书画,进行“夸示性消费”,人们购买书画有的是为了收藏,有人是为了炫耀,有的是为了人情往来,还有的是为了行贿,就是所谓“雅贿”。“雅贿”成风,又反过来刺激了书画市场的发展。

接下来,我们再来分享第三部分的内容,书画消费中的卖方,看看他们是怎么把书画卖出去的,以及中间人在书画交易中扮演的角色。

俗话说,一个巴掌拍不响,有买有卖才能完成消费行为。明代嘉靖和万历年间书画消费中的卖家,其实包括了古董商和中间人这两个群体。古董商是开古董铺的,中间人则相当于今天的中介。在那个时候,逛古董铺有一个专门的名词,叫“阅市”。书画毕竟不是生活必需品,对于有闲阶层来说,“阅市”并不一定有明确的目的,遇到中意的他们会买下,如果遇不到,也不强求,只当作是一次眼力锻炼。

明朝嘉靖和万历年间,大大小小的古董铺可以说是成千上万。就拿当时的京城来说,每月的初一、十五、二十五,开城隍庙庙市。这个庙市延绵十里,古董书画琳琅满目、应有尽有。此外,在东华门以东还有交易更加频繁的“灯市”,在“灯市”上,有卖古董的,有卖古旧书画的,也有卖当时书画家的作品。

不但北方如此,南方也不逊色。在杭州,有热闹非凡的昭庆寺香市,还有亮如白昼的北关夜市。在苏州,有让消费者流连忘返的阊门夜市。不过,“阅市”者大都抱着一种闲逛的心态,很少会随身携带大量金银,因此,大宗书画交易很少在“阅市”时完成。而且,古董铺上的书画作品层次大都不高。因此,有闲阶层更喜欢的是在自己家里等候古董商上门交易。这既可以省去他们四处奔走的辛劳,和随身携带金银的麻烦,也可以从容地鉴赏和辨别书画作品的真伪。

聪明的古董商也不甘心做守株待兔的“坐商”,他们更乐于充当游走于各地士绅之门的行商。因此,嘉靖和万历年间书画消费的买卖双方中,卖方是更主动的一方。为了方便和买家接触,有的古董商甚至会把自己的铺子搬到官员的府邸附近,还有的古董商拥有自己的“书画船”,也就是装满名家书画的船只,行走四方,兜售自己的货物,把生意做到了水路之上。

不过,要想进入官员或士绅的府邸并不容易。毕竟,在官员和士绅看来,古董商的社会地位太低,和他们来往过密,有失自己的身份。有的士绅甚至安排健壮的仆人把守书房,表示坚决不与俗人往来。因此,首次登门的古董商要叩开主顾的房门绝非易事。这就为中间人的诞生提供了条件。而从买方这一面看,他们参加雅集或宴会时,有时也会发现自己心仪的书画作品,但是碍于情面又不好直接提出来要收藏者把书画转让给自己,而且,熟人之间讨价还价是一件十分尴尬的事情,官员之间更是抹不开面子。显然,卖方和买方都需要一个牵线搭桥,在书画交易中起润滑、沟通作用的人。这就是书画交易的中间人,也就是中介。

在中国古代,职业的中间人被称为“牙人”,也叫“牙子”“经纪”等。最晚在唐代的时候,就已经出现了专门的书画中间人。在明代的书画消费活动中,中间人非常活跃。前面讲到的王忬买画事件中,先给王忬提供信息后来又出卖王忬的那个汤臣,就是中间人的角色,他在《清明上河图》交易风波里的关键位置,也显示出了中间人在书画消费中的重要作用。汤臣的第一职业是裱褙匠,这个职业天然地能经常接触到书画,而且进出文人的府邸也比较方便。在这行当里日久天长之后,他们有裱褙技艺,也有比较好的鉴赏力,还熟悉书画市场的行情。

所以,书画交易中间人有不少是裱褙匠,他们承担起了鉴定真伪、评估价格的工作,起到了活跃书画市场、促进消费的作用。中间人的收入是相当可观的,据史料记载,在有的书画交易个案中,中间人从买家那里得到相当于交易额20%的酬劳,而卖家也会给他们交易额10%的回扣。

除了穿针引线之外,中间人的重要作用,还有帮助买卖双方在价格上达成一致。书画定价是一件很难的事,大书法家米芾就说过,“书画不可论价”。明代嘉靖和万历年间的书画市场上,定价规则大体是这样的:书法作品以字数多少为估价标准,绘画作品的价格总体上要高于书法,创作时间的早晚、绘制的精细程度、画家的名声、画作大小,以及画作的题材都会影响绘画作品的价格。比如同一个作者的画,山水画的价格往往高于花鸟画。另外,画作上的题跋、题字以及印记,也都会成为影响价格的因素。

虽然有这么一个大体的规则,但正所谓“有钱难买我喜欢”,买家本人的审美喜好,包括某一个时期流行的审美趣味,也是书画价格的极其重要的影响因素,也让书画价格更带有偶然性。正因为这样,书画消费中价格乱象经常出现。比如,书画定价一般以古为贵,但嘉万时期却出现了明代书画作品和前代作品价格相仿的现象。明代的沈周、唐寅的画与五代的荆浩、关仝的画价格相近,明代的文徵明、祝允明的书法和北宋的苏轼、米芾的价格相近。

造成这种现象,一方面是因为古代的书画不可再生,一天比一天少,无法满足消费者的需求,书画消费者只好在同代书画家中寻求替代品;另一方面则是因为当时出现了追求新奇的审美风尚,这就导致了消费者对同时代艺术家的追捧。再比如,当时还出现过从“重宋”到“重元”的趣味转变,也就是认为元代的画比宋代的画更好,这也和美术史上通行的看法不同。宋不如元的现象,和战乱之后宋画存世很少有关,更重要的是有闲阶层的消费时尚的变化。

哲学家齐美尔在《时尚的哲学》中认为,时尚具有等级性,较高的社会阶层用时尚把自己和较低的社会阶层区分开来,当较低的阶层开始模仿较高的社会阶层的时候,较高的阶层又会抛弃他们以前创造的时尚,重新建立一种新的时尚。

明代书画消费中从“重宋”到“重元”的转变就是如此。一开始,士绅和官员追捧宋画,商人们也跟着追捧宋画,后来,士绅和官员为了显示和商人的区分,又开始追捧元画,这就出现了宋不如元的现象。正因为书画价格经常根据审美风尚的变化而变动,更需要中间人在买卖双方之间进行沟通协调的工作。

上面就是为你分享的是第三部分的内容,古董商和中间人构成了明代嘉靖和万历年间的书画消费的卖方。我们来简单总结一下:由于古董商有时候无法直接接触到买家,买家之间转让书画碍于人情不太好直接交易,而且书画价格变动莫测,这些都使得中间人的角色十分重要。可以说,如果没有中间人,书画交易就很难顺利实现。

最后我们来分享第四部分的内容,我们探究一下赝品产生的原因,以及赝品给书画市场带来了什么影响。

我们在第一部分提到的那场《清明上河图》交易风波里,有一个重要的节点,就是王忬送给严嵩父子的是一幅赝品,这给王忬带来了灭顶之灾。其实,赝品是奢侈品消费中不可避免的现象。书画消费需求过于旺盛,必然会导致赝品的滋生。特别是书画市场上对“名头”,也就是书画家名气的推崇,进一步刺激了赝品的泛滥。

当时的古董行里流传这样一句话,“宁要老充头,不要小名头”。所谓“老充头”就是指已故大名家的赝品,“小名头”是指名气不大的书画家的真迹。世代流传下来的真迹毕竟不多,当世的名家创作精品也不是一蹴而就,赝品就很自然地充当了替代品的角色。

在当时,文徵明的字画无论真品还是赝品,都有人重金抢购。一些本来是真迹的书画作品,因为作者名气不大或者市场认可度不高,被改头换面,洗掉名款,改署名家字号,从不值钱的“真迹”,摇身一变成了值钱的“赝品”。

在这样的风气下,不少文人和书画家投入了造假的行列,这一方面提高了赝品的质量,另一方面大大增加了鉴别的难度。明代嘉靖和万历年间,在苏州聚集了一批作伪高手。苏州的专诸巷,更是成了书画赝品生产销售集散地,连文徵明这样的高手都在这里买到过赝品。

明代人顾汝和记载过这样一个故事:有一次文徵明买到了一幅山水画,挂在客厅。顾汝和去拜访时,文徵明说,这幅画是真品,只花了八百文,十分便宜。顾汝和想让文徵明把画转让给自己,但文徵明不愿意。顾汝和告辞出门,来到专诸巷,看到有人拿了一幅一模一样的画在卖,他只用七百文就买到手了。卖画者还说,文徵明的画也是从他手中买的。

再举一个例子,根据《宣和画谱》的统计,王维的画作有126件,但是明清时期被记载为王维的画作竟然有260件左右,足足多出了一倍,多出来这一半就是明清收藏者混进来的赝品。不过,即便买到了赝品,也不用太着急,因为在供需两旺的书画市场中,还可以把赝品卖出去。在当时,卖赝品也不是什么稀罕的事。董其昌这样大画家也倒卖过赝品,更别说其他人了。

经济学中有一种“博傻理论”,意思是投资者不用考虑物品的真实价值,只要预料到它能卖出去,即使一文不值照样可以买进,除了最后接盘那个买家以外,都不算傻瓜。书画消费也是如此,对于收藏者而言,无论作品真伪,只要有把握以更高的价格脱手,就可以买进。

这种赝品泛滥成灾的消费环境,凸显了鉴赏力的重要性。于是,是否有高超的眼力,成了区分雅俗的标准。道理很简单,藏品的数量,主要和经济实力有关,谁有经济实力,谁就可以短时期内从书画市场购买到大量藏品。但是,书画市场中存在许多赝品,而对赝品的辨别,不是仅凭经济实力就可以实现的,高超的鉴赏力也不是短期内可以速成的。

因此,当赝品在书画市场泛滥,有闲阶层自我标榜的重点也就从收藏转向了鉴赏。书画鉴赏类图书随之流行起来。士人阶层通过编撰这些书来表明自己的文化品位,希望跻身上流社会的商人则通过阅读和学习鉴赏书来增强自己的鉴赏力。

上面就是为你分享的第四部分内容,我们挖掘了赝品产生的根源。我们来简单总结一下:书画消费者看重书画家的名气,刺激了赝品的大量出现。文化人加入作伪行列,又提高了赝品的水平,鉴别赝品也就更难了。是否有高超的眼力,也成了区分雅俗的标准。对鉴赏力的修炼,则成为跻身上流社会的必修课。

说到这儿,本期的内容就说得差不多了。下面,来简单总结一下为你分享的内容。

第一部分内容,我们说到了明代嘉靖和万历年间的一场书画交易风波。有个叫王忬的官员因为买了一幅假的《清明上河图》献给严嵩父子而遭罪下狱,命丧黄泉。从这个的案例中我们了解了,买方、卖方和赝品是分析书画交易时应该关注的三方面要素。

第二部分内容,明代嘉靖和万历年间,随着经济空前繁荣,奢侈性消费逐渐兴起。书画消费既体现闲暇、财富,又代表风雅,赢得了有闲阶层的青睐,成为奢侈性消费的重要内容。

第三部分内容,在收藏、炫富、送礼和行贿等动机驱使下,书画消费格外旺盛,这推动了古董商和中间人行业的兴起。

第四部分内容,分析了为什么书画市场中赝品泛滥。于是,鉴赏力受到人们重视,和书画消费一样成为了区分雅俗的标准。

前几年,我国的书画市场被炒得很热,一些书画作品卖出了天价,赝品也层出不穷,有些人购买书画的动机也是为了炫富或“雅贿”。这些现象和这本书中描绘的嘉靖和万历年间的情况颇有几分相似。听了本期的内容之后,我们在看待艺术品市场时,不妨认真汲取明代书画消费的历史教训,用平常心看待书画市场的起起落落,不要盲目跟风投资,更不要去做“雅贿”这种违反党纪国法的事儿。相反,应该用清醒和理性的态度看待艺术品,不断提高自身的艺术修养和鉴赏能力,让“风雅之好”回归艺术本身,把艺术品收藏真正当作修养人生境界,提高个人情操的手段,从艺术品中获得美的享受,让生活充满高雅的情趣。

撰稿:胡一峰脑图:摩西转述:杨婧