《通往衰败之路》 徐玲解读

《通往衰败之路》| 徐玲解读

关于作者

乔纳森·奥尔德雷德,剑桥大学伊曼纽尔学院研究员、经济系主任。他长期从事经济学心理基础的相关研究,尤其是这些理论怎样塑造了现代生活。

关于本书

这是一本对经济学这门学问的反思之作。作者认为,经济学在过去半个多世纪的发展过程中,把人类引向了腐化堕落,经济学给现代社会颁发了一张“作恶许可证”。本书就是复盘这整个过程是如何发生的。

核心内容

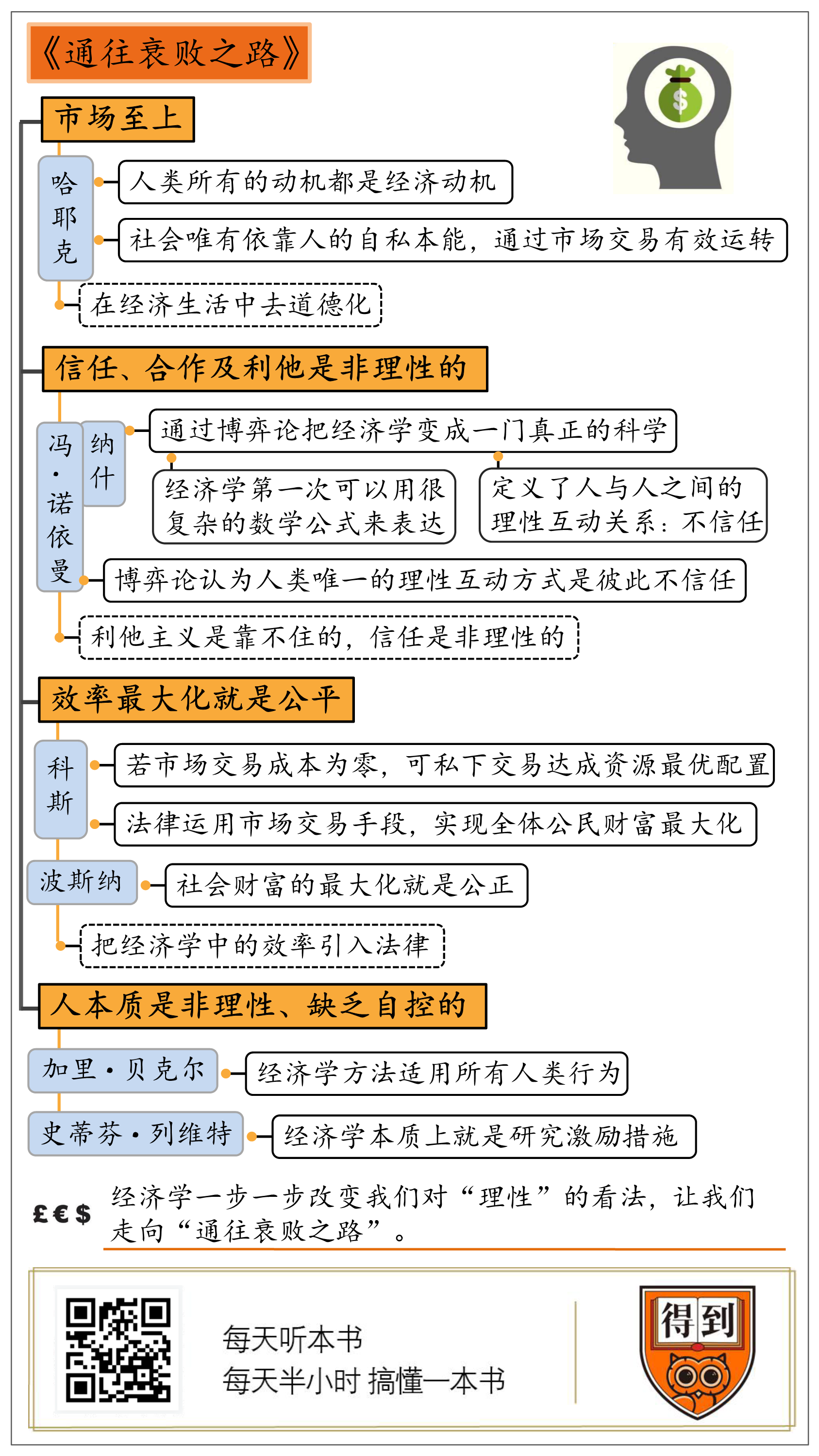

1.哈耶克和他的朝圣山学社,让我们相信“市场至上”,社会唯有依靠人的自私本能,通过两不相欠的市场交易,才能有效运转;

2.博弈论让我们相信,人与人之间任何无条件的信任、合作以及利他精神,都是一种非理性;

3.法律经济学把经济学中的效率引入法律,改变了我们关于公平和正义的理解;

4.“经济学帝国主义”和激励理论,改变了我们对于人自身的看法,认为人本质上是一种非理性的、缺乏自控能力的生物,只会对金钱刺激做出条件反射。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《通往衰败之路》。这是一本对经济学这门学问的反思之作,作者是英国剑桥大学经济学家乔纳森·奥尔德雷德。首先声明一点,这本书仅仅是作者奥尔德雷德的一家之言,并不是公认的定论,它的价值在于启发我们对于经济学这门学问的思考。

为什么书名叫做“通往衰败之路”呢?作者认为,经济学在过去半个多世纪的发展过程中,把人类社会一步一步地带上了一条歧路。中文书名说的“通往衰败之路”,这还是比较委婉的说法。这本书的英文书名如果直接翻译过来更狠,叫《作恶许可证:经济学如何腐化了我们》。

你肯定在心里打了一个大大的问号,经济学怎么会“腐化”我们呢?要知道,经济学号称现代社会的“显学”,也就是最热门的学科,它甚至被称为是“社会科学皇冠上那颗最为璀璨的明珠”。经济学还是社会科学中唯一一门被授予诺贝尔奖的学科。不但如此,经济学还有更大的野心,它声称自己不仅仅是一门学科,而且还是一种可以统领整个社会科学的通用思维方法,它研究人类是怎样做出理性选择的。

注意,这里出现了一个关键词,叫做“理性”。我们知道,人是复杂的动物:有时候自私自利、斤斤计较,有时候又无私奉献、慷慨仁慈;有时候深谋远虑、反复权衡,有时候又仅凭激情、理想和直觉来行动;既有物质上的享乐欲望,又有精神上的道德追求。正是因为人类行为的复杂性,所以,在经济学出现之前, “理性”是一个有着丰富维度的概念。

但是,经济学不一样。对于“理性”,经济学给出了一个斩钉截铁的定义,就是“追求个人利益最大化”。凡是符合“追求个人利益最大化”的行为,就是理性的,否则就是不理性的。换句话说,经济学在很大程度上是把“理性”直接等于“自私”。在本书作者看来,经济学的这个假设,把丰富的、多元的人类行为,坍缩成“自私”这一个维度,这是对人性的极大误解。

本来,“经济人”只是经济学家为了简化计算模型,而做的一个假设。即使这个假设不太严谨,也只是一个学术问题,并不会造成多么严重的后果。但是如果“经济人”这个理论太流行了,经济学家一直在宣传人在任何时候都是狭隘自私的,那么,人就会真的变成这样。

作者认为,这就是过去半个世纪以来,人类社会正在发生的事情。随着经济学思维统治世界,“经济人”假设成了一种自我实现的预言,人们越来越把“追求个人利益最大化”当成了唯一理性的、值得赞许的行为,而把坚守传统、道德和价值观统统归为“非理性”,是愚昧落后的行为。所以作者说,经济学在不知不觉当中,把人类引向了腐化堕落,经济学给现代社会颁发了一张“作恶许可证”。

这个过程到底是如何发生的呢?本期音频,我们就一起来复盘这整个过程。

作者认为,经济学之所以能够造成这样的影响,不是一家一派的力量,而是过去半个多世纪中,多股学术流派的合力所造成的。这些学术流派包括:以哈耶克为代表的奥地利学派、以冯·诺依曼和约翰·纳什为代表的博弈论理论、以科斯和波斯纳为代表的法律经济学学派、以贝克尔为代表的芝加哥学派以及行为经济学理论,等等。再次声明,这是本书作者的个人观点,并不是定论。

如果你熟悉经济学理论,你可能会有一个疑问:不对啊,说人是自私自利的,这并不是上个世纪才出现的新理论,早在200多年前,经济学的祖师爷亚当·斯密就提出了这样的观点。所谓“看不见的手”,就是指,只要人人都追求个人利益最大化,社会就可以实现整体福利的提升。

作者说,错了,这口锅可不能扣到亚当·斯密的头上,是我们自己误读了他。亚当·斯密生活在启蒙时代,他关注个人利益,是要把人从中世纪封建神学的压迫中解放出来,代表了那个时代启蒙思想家对人的期许。在他的语境中,很多道德因素是预设在其中的。亚当·斯密在写作《国富论》之前,还出版过一本重要著作,叫做《道德情操论》,专门讨论伦理道德问题。

现代经济学故意忽略了亚当·斯密对道德的思考,而把他的观点简化成一种无时无刻不在追求个人利益最大化的“经济人”,这是对亚当·斯密的严重误读。而这种误读和扭曲的源头,就发生在1944年。这一年,经济学界发生了两件大事。第一件,是哈耶克出版了他的代表作《通往奴役之路》;第二件,是冯·诺依曼出版了《博弈论与经济行为》,开创了博弈论。

博弈论是怎么改变经济学的,我会在第二部分为你详细讲述,我们先来说哈耶克的那本书。作者认为,哈耶克的野心是要求建立市场对人类社会的统治权。哈耶克强调,人类所有的动机都是经济动机,经济和市场就是人类生活的全部内容,人类生活中的所有问题都可以通过市场来解决。非经济动机,在人类生活中则是可有可无的装饰品。

比如,当时有一位哈耶克的追随者,叫做丹尼斯·罗伯逊,他在1954年做了一场演讲,题目叫做“经济学家最节约什么?”罗伯逊给出的答案是:爱。这里的“爱”,其实是泛指一切非经济动机,比如善良、团结、慷慨、奉献等利他性的美德。

为什么说“经济学家最节约爱”呢?罗伯逊的理由是,像慷慨、奉献等无私的美德是人类社会的稀缺资源,不能随便乱用,必须小心翼翼地储存起来,以备不时之需。人类社会的日常运转,要尽可能地依赖人的自私本能,靠市场交易来达成。比如,能靠市场交易来获得血液,就不应该鼓励人们去无偿献血,否则会造成人们利他精神的枯竭。

注意啊,可不是罗伯逊一个人这么看。后来的很多经济学家,包括经济学诺奖得主肯尼斯·阿罗、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯等人,都发表过类似的观点。

可是作者指出,人类的利他主义并不是一种“不可再生资源”,而更像是肌肉组织,越练越强,而不练就会萎缩。经济学家是打着“节约爱”的旗号,反而消灭了“爱”。

我们再回到哈耶克。《通往奴役之路》出版之后,哈耶克声名鹊起,一举成为当时的奥地利经济学派的领袖。三年后,也就是1947年,哈耶克在瑞士日内瓦的朝圣山,组织召开了一场盛大的学术会议,著名的“朝圣山学社”由此成立。哈耶克明确指出,朝圣山学社的任务,“不应该过多地关注眼前的实际问题,而应该关注那些必须重新占据主导地位的信仰。”换句话说,哈耶克的根本目标,是要改变人们的常识,在经济生活中去道德化,而对市场建立起一种类似于宗教的信仰。

那么,朝圣山学社的成员都有哪些人呢?说出来会吓你一跳:有弗里德曼、斯蒂格勒、科斯、布坎南、贝克尔等一大帮经济学诺奖得主。本书作者认为,现代经济学对人类理性的狭隘看法,很大程度上就是由这帮人塑造的。到了1970年代,朝圣山学社的思想逐渐被视为一种“正统”和“常识”,并直接促成了英美两国在1980年代的经济政策转向。

总之,这本书的看法是,如果用一个词来总结哈耶克给我们置入的信念,那就是“市场至上”。

好,哈耶克先讲到这儿,现在我们再回到1944年,来看当年发生的另一件经济学上的大事,就是冯·诺依曼出版了《博弈论与经济行为》。

冯·诺依曼被认为是20世纪最伟大的数学家之一,也是原子弹和计算机发明背后的关键人物。有一种说法是,在冯·诺依曼任教的普林斯顿大学,同事们称他为“半人半神”。你要知道,那个时候,爱因斯坦也在普林斯顿大学,但爱因斯坦并没有得到“半神”的戏称。

那么,像冯·诺依曼这样的天才人物,怎么突然想起来要写一本关于经济学的书?按他自己的说法,“经济学离物理学这样的先进科学还有100万英里远”,他的计划,是要通过博弈论,把经济学变成一门真正的科学。在《博弈论与经济行为》的一开篇就指出,博弈论对经济学的影响,就像“牛顿发现重力”对物理学的影响一样大。

几年之后,一名年仅21岁的博士生指出了这个模型的不足,并提出了新的博弈理论。这个理论,就是后来大名鼎鼎的纳什均衡。冯·诺依曼和纳什一起把博弈论这门纯数学的冷门理论,变成了一个热门的经济学分支,并像冯·诺依曼希望的那样,对经济学产生了重大影响。首先,它让经济学第一次可以用极其复杂的数学公式来表达,从而使经济学更像一门科学了;第二,也是更重要的,它定义了人与人之间的理性互动关系,如果用一个词来表达,就是“不信任”。

无论是冯·诺依曼还是纳什,他们都认为,人类唯一的理性互动方式,就是彼此不信任,所有的博弈策略都是基于这个假设来展开的。比如,博弈论最有名的一个故事,囚徒困境,它教给我们的道理是,如果你认为对方是“理性”的,那他一定会背叛你;这时候,你作为理性的“经济人”,当然也应该同样背叛他。只有天真的傻瓜才会选择信任对方。当然,博弈论并不总是这么简单,或者说忽视人与人之间客观存在的合作现象,它后来还发展出了长期重复博弈,认为人们会为了长远利益而选择暂时合作,但是,这时候的合作并不是基于无条件的信任,而是赤裸裸的利益。

该怎样评价博弈论对现代社会的影响呢?作者说,从实际应用上看,博弈论没办法解释现实生活,因为平庸的、真实的人类,不会在决策中时时刻刻精于计算,所以总是让博弈论的预测失效。别说是个人了,就是武装到牙齿的大公司,也无法做到博弈论所要求的“超理性”。我举一个具体的例子,你就明白了。

那是在1995年,美国政府采用博弈论专家的建议,公开拍卖移动电话使用的无线电波频谱许可证。而参加拍卖的各大电信公司,也聘请了顶级的博弈论专家来助阵。最终,那次拍卖让美国政府获得了70亿美元的财政收入,但是,那些高价中标的电信公司却纷纷拖欠付款,甚至是倒闭或者被兼并,原因是它们报了过高的价格,根本负担不起。这并不是特例,几年之后,英国政府的频谱许可证拍卖,也出现了同样的问题。

作者直言,博弈论就是一门“僵尸科学”,它与人类的真实生活格格不入。甚至纳什本人在获得诺贝尔经济学奖时,也坦言,人们只是假装这个理论很有用。

但是,另一方面,博弈论又极大地改变了我们。作为一个时髦的学术理论,博弈论早已经走出学术界,成为一种时尚文化,并重新定义了人类理性。这本书说,在博弈论的强大逻辑下,任何无条件的信任、合作以及利他精神,都被认为是一种非理性,被排除在博弈论的严肃思考之外。

从这个意义上说,1944年确实是无比重要的一年。哈耶克和冯·诺依曼,他们分别从两个方向出发,给现代社会置入了同一个信念:利他主义是靠不住的,信任是非理性的,社会唯有依靠人的自私本能,通过两不相欠的市场交易,才能有效运转。作者说,很大程度上,这已经成为现代社会的一种“常识”。

在这本批判经济学的书里,在哈耶克和冯·诺依曼之后,接着登场,改变现代社会“常识”的第三个重要人物,叫做罗纳德·科斯。前面说的政府拍卖无线电频谱,就是基于科斯提出的理论。

和天才人物纳什一样,科斯在21岁时就发表一篇重要论文,叫做《企业的本质》。他在这篇论文中提出了“交易成本”的概念。为什么企业要自己雇佣员工,而不是把所有的工作都外包出去?科斯认为,因为市场交易是有成本的,比如寻找交易方的成本、讨价还价的成本、达成交易后事后监督的成本,等等。而企业之所以会出现,就是为了降低交易成本,通过内部管理来替代市场交易。

不过,科斯的分析并没有到此为止。科斯提出了一个推论,就是,如果市场的交易成本为零,那么,有利益冲突的双方可以通过私下达成交易,来达成资源的最优配置,不需要政府插手。科斯举了这样一个例子。有甲乙两户人家,甲的牛总是跑到乙的耕地上,吃人家的庄稼。这事儿怎么解决?我们的正常反应肯定是,这事儿是甲理亏啊,甲应该圈住自己的牛,并且向乙赔礼道歉。

但科斯说,且慢,要看甲乙双方的成本到底是多少。假设,修一个牛圈要100块钱,成本很高;而吃掉庄稼的总价值最多10块钱,成本很低。这时候,最合适的处理方式,就不是修牛圈,而是让甲的牛继续吃乙的庄稼。这对社会总财富来说,才是最经济实惠的选择。

诶,那这样一来,乙的权利怎么保证呢?科斯说,那就要看法律怎么规定了。如果法律规定,甲的牛有到处乱走的权利,那乙就只能默默吃哑巴亏了;如果法律规定,甲的牛不能跑到别人的耕地上去,也好办,甲只需要给乙付一部分钱,比如15或者20元,超过了乙损失的庄稼钱,那么乙就会同意让甲继续放养牛。

科斯从这个例子当中,想告诉我们什么道理呢?首先,甲乙之间的道德是非,谁对谁错,不重要,他们双方可以通过自己达成交易来解决;其次,法律规定牛到底有没有乱走的权利,对最后的结果也不重要,因为只要修牛圈的成本高于庄稼损失的成本,理性交易的结果一定是牛被继续放养。

所以,结论就是:法律的最终目的,不是去判决所谓的社会公正,而是充分运用市场交易手段,找出成本最低的解决争端的方法,让全体公民的财富实现最大化。这在当时,可真算是一个惊世骇俗的理论。

1960年,科斯把这篇论文寄给了芝加哥大学主办的《法律经济学杂志》,结果引发了激烈的争论。连当时最激进的市场派经济学家,也就是芝加哥学派的学术大佬们,都接受不了科斯的观点。他们邀请科斯到芝加哥大学来参加晚宴,进行当面探讨,而科斯在那里上演了一场舌战群雄的好戏。

据当时在场的斯蒂格勒回忆说,那天晚上,首先进行了一场关于科斯理论的投票,在场的20位芝加哥经济学家全部投了反对票。然后,芝加哥学派的学术领袖米尔顿·弗里德曼带领大家,驳斥科斯的观点。结果到那天晚上结束时,投票结果发生了逆转,全部21票(包括科斯本人的1票)都投给了科斯,大家都被科斯说服了。

从那之后,芝加哥经济学派开始大力推广科斯理论。实际上,“科斯定理”这个名词,就是由芝加哥经济学派的代表人物斯蒂格勒,在他出版的经济学教科书中首先提出的。按照斯蒂格勒的定义,科斯定理是指,不管法律如何分配权利,只要交易各方能够自由地讨价还价,最后达成的交易结果一定是社会效率最大化的。但是,斯蒂格勒在描述这个定理时,偷梁换柱,有意无意地忽略掉了“交易成本为零”的重要假设前提。

讽刺的是,科斯自己却认为现实世界中的交易成本不可能为零,所以“科斯定理”在现实生活中是不成立的。但是,“科斯定理”还是流传开来,被当成板上钉钉的事实。

在那之后,这本书又提到了一位来自美国联邦上诉法院的法官,叫理查德·波斯纳,正是他接过了科斯定理的大旗。如果说,科斯定理只是用效率替代了公正,那么波斯纳作为法律专家,直接重新定义了“公正”的概念,他认为,社会财富的最大化就是公正。他是这么论证的:所谓的公平和正义,只是一种感性表达,并没有客观标准,而社会财富最大化是纯粹客观的,它比人的主观判断更科学、更公正。

在这样的立场之下,波斯纳法官甚至在1978年发表了一篇文章,提出,美国应该废除高度管制的婴儿收养程序,用更加“成熟的”婴儿交易市场来取代它。因为这样才能提高婴儿收养的效率,实现社会财富最大化。不要以为这是可以一笑了之的奇谈怪论,要知道,波斯纳法官是20世纪中论文被引用次数最多的法学学者,是美国历史上最具影响力的法学家之一。可以说,是科斯和波斯纳共同开创了“法律经济学”这个分支。他们把经济学中的效率思维引入了法律,并永久性地改变了现代社会关于公平和正义的理解。

到这里,这本书批判的经济学改造社会常识的浩大工程,还差最后一步,这一步,是由芝加哥经济学派和后来崛起的行为经济学派共同完成的。

1976年,芝加哥大学经济学家、诺奖得主加里·贝克尔出版了他最著名的作品《人类行为的经济分析》,声称“经济学方法是一种适用于所有人类行为的方法”。也就是说,贝克尔认为,经济学远远不止研究经济或者社会等宏观领域,而是对人类生活的方方面面拥有话语权,大到找什么工作、要不要创业、和谁结婚、生不生二胎;小到日常的衣食住行、兴趣爱好,可以全部采用经济学的分析方法来做决策。

贝克尔甚至提出了一个著名的“婚姻公式”,通过成本—收益原则来计算你什么时候该结婚、什么时候该离婚。他说,不管你愿不愿意承认,即使在婚姻关系中,也仍然存在着个人利益最大化的理性计算。总之,在贝克尔的眼中,人类的所有动机,包括爱情在内,都可以在某种程度上转化成经济动机来考量。这种经济学向人类生活全面渗透的趋势,被形象地称为“经济学帝国主义”。

与此同时,经济学中的另一个重要学派,也就是行为经济学开始崛起。行为经济学的代表人物,包括诺奖得主丹尼尔·卡尼曼、理查德·塞勒和罗伯特·希勒。行为经济学发现,真实的人类并不会像“经济人”那样做事情,不会仔细去权衡利弊,而是经常被经验、直觉、冲动和惯性所驱使。

这本书特意强调,从表面上看,行为经济学的出现,推翻了“经济人”假设,给了经济学致命一击;但是要注意,当理论和现实不相符时,经济学家并不认为是他们对人类“理性”的定义错了,而是反过来证明了,普通人本身就是“非理性的”,需要具备理性思维的经济学家的激励和“助推”,才能做出正确的、符合他们自身利益的选择。

芝加哥学派的年轻一代学者,《魔鬼经济学》的作者史蒂芬·列维特,就明确指出:经济学本质上就是研究激励措施。比如,学生不爱读书,就用金钱激励他们,每读一本书奖励1美元;再比如,针对问题少女早孕,好办,只要她们不怀孕,每周奖励7美元。这都是美国各地方政府推出过的真实政策。

这些做法,虽然是出于好心,但却引发了社会的广泛争议。人们抗议说,如果一切事情都要以金钱来推动,那不就意味着,金钱可以超越道德、规范、品性、人格等等,成为主宰人的行为的根本力量,那人的尊严何在?我们又从什么意义上说,人是自由的呢?

好,到这里,我们可以看到这本书给我们展示的批判之路,也就是经济学是怎样一步一步改变了我们对“理性”的看法,让我们走向“通往衰败之路”的。

作者说,哈耶克和他的朝圣山学社,让我们相信“市场至上”,社会唯有依靠人的自私本能,通过两不相欠的市场交易,才能有效运转;博弈论让我们相信,人与人之间任何无条件的信任、合作以及利他精神,都是一种非理性;法律经济学把经济学中的效率引入法律,改变了我们关于公平和正义的理解;而“经济学帝国主义”和激励理论,改变了我们对于人自身的看法,认为人本质上是一种非理性的、缺乏自控能力的生物,只会对金钱刺激做出条件反射。

经济学是否真的像作者说的这样不堪,尚且没有定论,但我为你介绍这本书,是希望我们能记住,人是会自我实现的动物,如果你偏信某些经济学的理论,并按照经济学的教条来刻板行事,那么,你就真的有可能变成这样的人。这本书最大的意义就在于,它向我们发出了一种警告:如果放任经济学思维入侵原本属于伦理、道德和价值观的领域,让经济学的算计替代了人类复杂而多元的思考,那么,人类的堕落就是不可避免的。

最后,我想和你分享管理学大师詹姆斯·马奇说过的一句话:“如果我们只在不被辜负的时候去信任,只在有所回报的时候去爱,只在学有所用的时候去学习,那么我们就放弃了为人的本质特征。”

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1. “经济人”假设,把丰富的、多元的人类行为,坍缩成“自私”这一个维度,这是对人性的极大误解。

- 如果放任经济学思维入侵原本属于伦理、道德和价值观的领域,让经济学的算计替代了人类复杂而多元的思考,那么,人类的堕落就是不可避免的。