《自由选择》 汪恒解读

《自由选择》| 汪恒解读

关于作者

米尔顿·弗里德曼,诺贝尔经济学奖得主,二十世纪最伟大的经济学家之一。他是新自由主义经济学派代表人物,他的理论和学说,对撒切尔夫人的经济改革、里根经济政策等一系列决策都产生了重大影响。

关于本书

新自由主义经济学派的经典力作,系统阐述了这一学派的主张,重视自由,重视市场力量,提倡私有化、市场化、自由化和全球化,要求对政府干预经济进行严格限制。

核心内容

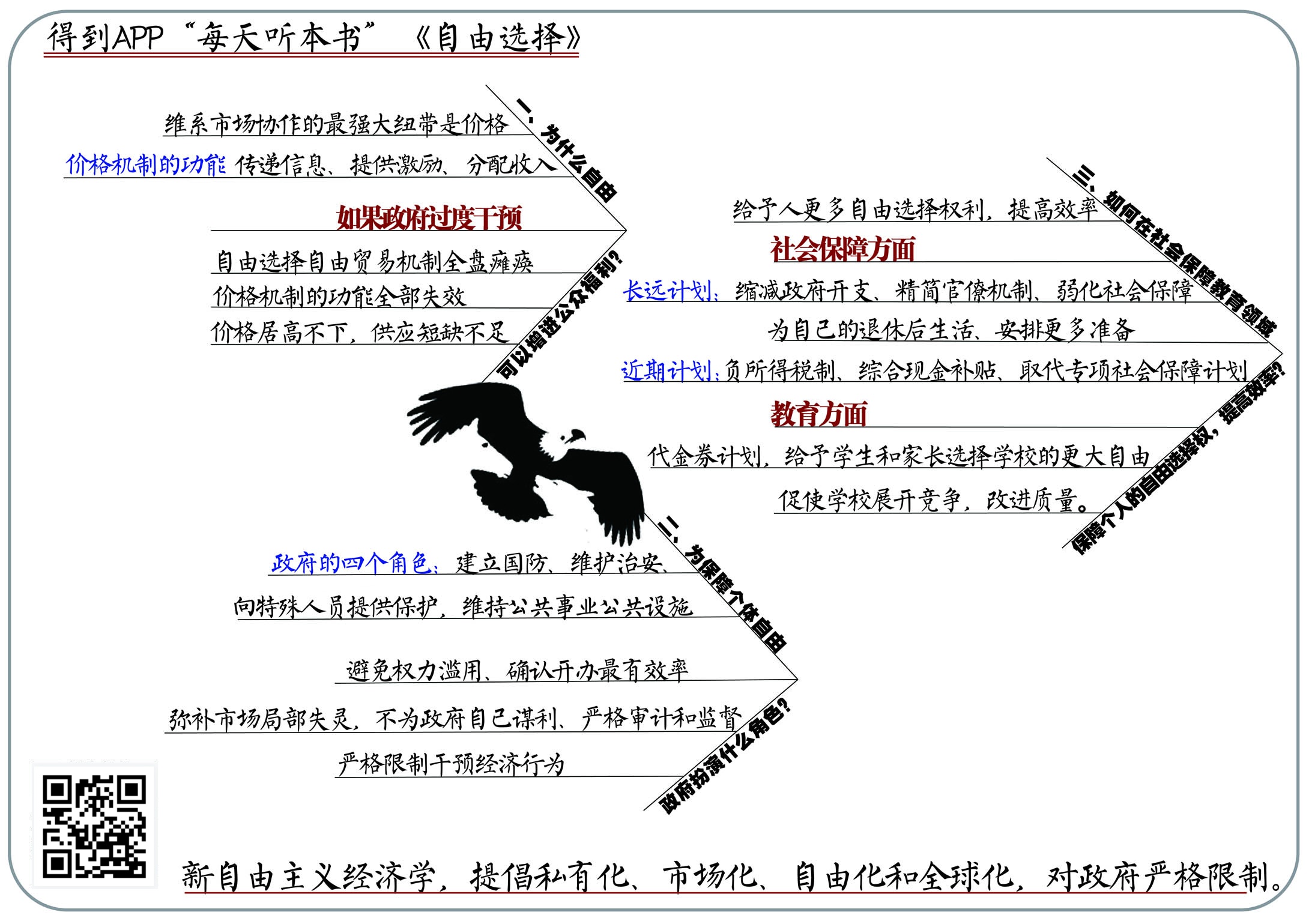

自由选择和自由交易,能够增进公众福利。政府对经济过度干预,会对个体的自由选择造成限制,导致价格机制和市场机制的扭曲,带来混乱和低效。为了保障个体的选择自由,政府的角色和职能不应无限扩张,特别是在维持必要公共事业和公共设施方面,要严防权力扩张和滥用。在社会保障和教育领域,要保障个体选择自由,提高效率,应当对现有的福利政策进行调整,在社会保障领域采用负所得税值,在教育领域推行代金券计划。

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《自由选择》,这本书是新自由主义经济学大师米尔顿·弗里德曼的经典名作。这本书的中文版大约25万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中精髓,自由选择和自由交易,能够有效提升公众福利。

新自由主义经济学是当今西方世界主要经济学流派之一,它秉承亚当·斯密以来的传统,重视自由,重视市场力量,提倡私有化、市场化、自由化和全球化,要求对政府干预经济进行严格限制。跟它观点相对的,是凯恩斯主义。凯恩斯主义主张政府增加支出、积极干预经济。

二十世纪二三十年代,西方主要国家陷入大萧条,凯恩斯主义大行其道,通过“罗斯福新政”等一系列政府积极干预经济的政策,发挥了巨大影响,也让很多西方国家开始从对经济自由放任的“小政府”转变为在诸多领域主动作为的“大政府”。上世纪五六十年代之后,政府过度干预经济的弊端开始显现,新自由主义经济学也就兴盛起来,旗帜鲜明地反对国家对经济进行过多干预。一直到现在,新自由主义经济学派,仍然在很多发达国家和转型国家占据主流地位。

这本书署名为米尔顿·弗里德曼和罗丝·弗里德曼两人。罗丝·弗里德曼是米尔顿·弗里德曼的妻子,也是著名经济学家,两人相伴终老。这本书为两人合作完成,也是两位经济学家的爱情结晶。不过,这本书的思想,主要还是来自于米尔顿·弗里德曼。

米尔顿·弗里德曼是新自由主义经济学派的代表人物,1976年获得诺贝尔经济学奖。对于全世界的经济学家而言,获得诺贝尔奖,可谓至高无上的荣誉。但是,对弗里德曼这样的顶级经济学家而言,一个诺贝尔经济学奖,远远不能概括他的贡献和影响力。而且,他的影响力也超越了单纯的学术圈范畴。

一方面,弗里德曼对自由主义的阐述,在相当程度上影响了很多西方国家的大众心理和社会思潮,让公众在习惯了政府对经济的广泛干预之后,开始正视政府干预的天然缺陷,重新思考自由的价值。另一方面,弗里德曼的理论,也对很多国家的经济政策走向产生了巨大影响。正因为如此,很多西方政治家,都对弗里德曼推崇备至。撒切尔夫人称赞他重振了自由经济学。老布什称赞他的工作改善了全世界人民的生活水平,并在他2006年逝世的时候表示,美国失去了一位最伟大的公民。

弗里德曼为什么能产生如此强大的影响力呢?一方面,这是因为新自由主义理论体系完整,逻辑严密,将自由上升到了价值观的层面,同时为不同领域的实际问题开出了药方,得到了实际运用,改变了世界的面貌。另一方面,也是因为弗里德曼的著作大多简洁流畅,通俗易懂。这本《自由选择》还成为畅销书,在美国畅销书排行榜上停留了好几个星期。

这本书既是畅销书,也是新自由主义经济学的代表作,集中阐述了这个学派的观点,推崇自由放任,反对过度干预,要求修正很多国家实行的经济干预政策。本书在美国第一次出版是1980年,标志着新自由主义经济学在西方世界进入了全面扩张时期。而《自由选择》这本书中的很多观点,例如对自由市场机制与产权制度的推崇,对削减税收和社会福利开支的强调,对撒切尔夫人的经济改革,对里根的经济政策,都产生了直接影响。

好了,介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容:第一个重点,为什么说自由可以增进公众福利;第二个重点,为了保障个体自由,政府应该扮演什么样的角色;第三个重点,如何在社会保障和教育领域保障个人的自由选择权利,提高效率。

为什么说自由可以增进公众福利?

说这个问题之前,先要对自由做个定义。按照弗里德曼的观点,自由意味着在市场中不受他人强制,自主进行选择、进行交易的权利。保障这种选择自由和交易自由的环境,就叫做自由市场经济。

市场经济中的自由选择和自由交易,如何增进公众福利,弗里德曼解释说,在没有外部强制力的情况下,如果两个自由个体之间的交易能够发生,只有一种情况,那就是这场交易一定对双方都是有利的,双方都从这场交易中获得了好处。就好像你饿了,花五块钱买了一张饼。对你来说,填饱肚子值这五块钱。对卖饼人来说,炉子上少了一张饼,但用它换来了五块钱,也是值得的。双方都是从自己的利益出发,自由选择,自由交易,没有外在的强制。而这种每一个人为自己利益所做的选择,最终促进了协作,增进了整体福利。

自由选择和自由交易,每一刻都在我们的身边发生,看上去是千百万人的独立决策,毫无关联。不过,弗里德曼告诉我们,它们其实能够汇合起来,形成协作。他讲了一个关于铅笔的故事。一支铅笔的制作过程,从源头开始算,从一棵生长在北加利福利亚和俄勒冈的雪松开始,树木砍伐,原木运输,切削加工,喷涂上色;铅笔芯中的石墨来自斯里兰卡,铅笔顶端的橡皮原料来自印度尼西亚;整个加工过程中,钢铁工具需要采矿、冶铁、炼钢才能生产出来;而参与各个环节工作的工人,他们的吃穿住用,则需要其他更多的产业来提供服务和支撑。

由此可见,即便是手里一支并不起眼的铅笔,它也需要成千上万的人参与进来。这些人生活在世界各地,讲着不同的语言,信仰不同的宗教。没有人高高在上发号施令,也没有人派出军队警察来强制他们执行命令,他们居然真的形成了协作,通过一个个环环相扣的工序,将铅笔生产出来了。这就是自由选择和自由交易的力量,每一个人自愿参与其中,提供产品,提供劳务,只是因为他们参与交易,可以换来自己可以接受的报酬。

维系这种协作的纽带是什么?是皇帝的命令吗,是政府的意志吗,是复杂而精密的计划吗?都不是,最强大的纽带是价格。价格产生于买者和卖者之间的自由交易,是双方都可以接受的妥协和平衡。它使得千千万万人,在追求自身利益的同时,形成和平协作,从而让每个人都过得更好。

经济活动中,价格机制的功能主要有三个方面。第一,传递信息。当市场对于铅笔的需求增加,铅笔销售商会向厂家订购更多的铅笔,结果就是铅笔的价格上升,厂家就会扩大生产规模,或是新的厂家加入生产行列,形成新的供需平衡。第二,提供激励。铅笔需求增加、价格上升,也会导致原料的价格上升,如果某一种原料变得稀缺,厂家为了减少这种原料用量,要么提高技术,节省原料,要么加强研发,寻找替代品。第三,分配收入。如果某个特殊品种的铅笔得到市场青睐,有生产能力的厂家,就能够在这个市场得到更多的收入,这会促使厂家继续改进技术,也会促使其他厂商投入更多资源,努力突破技术门槛。

你看,价格体系的三大功能,不仅能维系社会协作,也有利于维持市场供需平衡,优化资源分配,促进技术进步,甚至催生新的产业。这些都是增进公众福利、促进社会进步的力量。

弗里德曼说,对价格来说,传递信息、提供激励、分配收入这三大功能,是密切联系,三位一体,不可分割的。不过,在现实社会中,总有人希望通过政府的强制力量,来压制分配收入这个功能。他们认为,如果铅笔的价格上升,让拥有铅笔技术的人或者铅笔工厂的生产者,获得了比别人更多的收入,就会有失公平。为了维持社会公平,他们要求通过政府干预,减少甚至消除这种差距。

例如,弄出一个关于铅笔的专门税收品种,得到额外利益的人,必须将额外利润的相当一部分上交国家。但是,一旦价格失去了分配收入功能,激励功能也就不存在了,改进技术,或是积累资本进入铅笔行业,并不能改善收入,那大家又是何苦折腾呢?铅笔价格的上升,无法发挥激励功能,那通过价格传递信息、形成全新供需平衡的功能,也会随之失效,最后的结果,一定是铅笔价格长期居高不下、供应短缺不足。这样一来,价格机制,乃至于整个自由选择、自由交易的市场机制,也就全盘瘫痪了。

好了,上面为你讲述的,就是第一个重点内容,为什么说自由可以增进公众福利。弗里德曼强调了自由的重要性,反对政府对人们的自由选择和自由交易做出过多干涉,因为这样会导致价格机制和市场机制的扭曲。但他并不反对政府的存在。只不过,他强调,政府的角色和权力,是应该有所限制的,决不能无限扩张,毫无节制地侵犯自由。

那么为了保障个体自由,政府应该扮演什么样的角色呢?

弗里德曼认为政府的角色有四个方面,其中前三个方面都很容易理解。一个是建立国防,保护社会不受其他社会侵犯;一个是维护法制和治安,保护个人不受其他个人侵犯;还有一个是向特殊成员提供特殊保护,例如老人、儿童、精神病人。不过,第四个方面的角色经常会引起争议,也就是政府在维持必要公共事业和公共设施方面的角色。这也是弗里德曼阐释的重点。

由政府来开办公共事业,确实有必要吗?答案是肯定的。有些产品和服务,依靠自由选择和自由交换来生产的成本太高,无利可图,没人愿意干;或者产品和服务的公共性太强,难以确定受益者,收费成本过高。这种情况下,政府出手就成了最有效率的选择。例如在很多国家,民营资本修建运营高速公路或是桥梁,然后收通行费。但很少有国家会把城市公共道路交给民营资本运营,因为判断谁使用了道路,再去精准收费,实在是太困难了。所以更普遍的做法,是由政府来修建、运营包括道路在内的城市公共设施,城市居民再通过税收,来承担使用这些公共设施的代价。这种情况下,政府的出手,确实有效弥补了市场机制的局部失灵。

不过,弗里德曼认为,在某些领域,政府开办公共事业确实有必要,但是并不意味着政府可以毫无节制地进入各个领域。在他看来,凯恩斯主义兴起之后,很多国家从“小政府”逐步变成“大政府”,主要的扩张方式,就是政府不断以开办公共事业、公共设施为理由,不断增加支出,增加自己对经济运行的直接参与和直接干预。但是政府又不可能凭空变出钱来,支出增加了,赤字压力大了,能用的招式也就只剩下两个,要么增税,要么印钱。结果就是,政府在扩张权力的同时,成了种种经济与政治乱象的真正幕后推手。

按照弗里德曼的观点,政府直接开办公共事业,经营公共设施,一定要避免出现权力滥用的情况,应该遵守这样三个原则。第一,要确认政府直接开办确实是最有效率的选择,或者是唯一的选择。第二,政府进入的目的,是弥补市场局部失灵,提供必要的公共服务,而不应当是因为这项事业有利可图,有油水,能挣钱,要防止与民争利。第三,政府开办公共事业,直接进入经济运行领域,一定要在严格的审计和监督之下,防止可能出现的低效、浪费、贪污、腐败。

弗里德曼对政府扩张和滥用权力非常警惕,这种警惕,来源于新自由主义经济学的两方面基本论断。一方面,他们认为,政府往往声称自己代表全民利益,但抽象的全民利益根本不存在,最后的结果,极有可能变成代表一小部分掌权者的利益。另一方面,他们认为,市场会失灵,政府也会失灵。构成政府的也是人,并非全知全能,也不会清心寡欲。政府成员也有追求自身利益最大化,为自己谋私利的冲动。这种情况下,就会出现腐败,权力滥用,危害个人自由和社会整体福利。

因此,弗里德曼认为,一定要对政府权力进行严格监督,同时,除了前面提到的四个方面的角色,政府在其他领域的行为,特别是直接干预经济的行为,应该严格加以限制。他反对关税、政府限价和工资限制,反对政府给各种行业设定准入门槛,反对进行产业扶持,认为这些都应该交给个人自由选择,交给市场去调节,更反对政府直接入市。不过,在现实中,即便是按照新自由主义标准,经济自由程度最高的经济体,也没有将政府角色局限于前边说过的那四个方面。

例如连续二十多年被评为全球最自由经济体的香港,曾被弗里德曼赞誉为“自由经济制度”的堡垒,长期以来奉行政府不干预经济的政策。但1998年亚洲金融危机中,面对香港股市大跌的局势,香港政府打破常规,动用外汇基金1180亿港币,直接入市收购本地股票,托盘股市,成功维护了金融稳定。同时,香港政府进一步动用财政政策,加大公共投资。2012年,特首梁振英在上任后的首份《施政报告》中提出了“适度有为”概念,原话是“当市场失效未能发挥功能,政府一定要有所作为”。事实上,香港政府已经开始对原有不干预政策做出大幅度调整和修正了。

而且,在学术层面,也有不少人质疑弗里德曼的主张过于极端,太强调市场的完美,而对政府的干预和调控过于苛刻了。特别是对相对落后的转型国家来说,如果一味信奉新自由主义经济学,放弃必要的宏观调控和政府干预,包括关税和产业政策,就很难摆脱对发达国家的依附,而且经济发展可能走向混乱无序,甚至引发长期的社会动荡。因此,很多人认为,在自由选择、市场机制和严格监督之下的政府干预之间,还是应该根据不同国家不同经济体的实际情况,找一个恰当的平衡点。

好了,上面为你讲述的,就是第二个重点内容,为了保障个体自由,政府应该扮演什么样的角色。弗里德曼认为,政府超出所应扮演的角色范围,过度扩张权力、干预经济的一种突出表现,就是以提供社会福利为理由,不断扩张政府开支,为了维持开支不断增加税收,同时企图通过倾斜性的税收制度,对收入差距进行调节,以达到公平的目的。他认为,美国政府在社会保障、教育等很多领域,正是这样操作的,但效果并不好,既达不到社会公平,又牺牲了个人自由。他提出了新自由主义色彩浓厚的解决方案,试图在社会保障和教育领域更好地保障个人的自由选择权利,提高效率。

下面我们来说说如何在社会保障和教育领域保障个人的自由选择权利,提高效率。

弗里德曼认为,美国的社会保障和教育体制存在很大问题。社会保障方面,专项社会保障补贴计划多如牛毛,花费年年激增,财政负担沉重,但政府机构臃肿、贪污浪费频发,而且国民并不满意,还助长了社会不思进取、不求上进的风气。教育方面,政府主导的公立教育给学生和家长的选择权越来越少,公立学校缺乏竞争,不思进取,教育质量年年下降。弗里德曼认为,社会保障和教育所存在的共同问题,都是限制了个人自由选择,导致效率低下。而他提出的新自由主义式解决方案,试图通过给予个人更多的自由选择权利,来提高效率。

具体地说,社会保障方面,他认为绝大多数社会保障计划,无论是投票赞成计划的选民,还是管理和执行计划的官僚,他们的心态归根结底,都是在花别人的钱。这必然带来低效和浪费。同时,社会保障资金的最终流向,取决于复杂的政治博弈,结果一定是博弈能力更强的上等阶层获取最大利益,而不是真正需要资金的穷人。而博弈的过程还会产生巨大的浪费。结果很可能是,纳税者交税100美元用于社会保障,其中的60美元在运作的过程中被花掉,既要供养庞大臃肿的官僚机构,也包括各种政治博弈的成本;剩下的40美元,又有30美元成为有权有势人物的战利品,最终穷人所得,不过区区10美元。

怎么改变呢?弗里德曼提出了一套长远规划,包括缩减政府开支,精简官僚机构,逐步弱化社会保障,要求人们自己为退休后的生活做出更多的安排和准备。而近期可以做的工作,最重要的,就是实行负所得税制,负面的负,通过一套简洁高效的综合现金收入补贴,取代纷繁复杂、弊端重重的各种专项社会保障计划。

负所得税听上去令人费解,但解释起来并不难理解。简单地说,它是给每个家庭核定一个免税限额,如果收入低于限额,政府就要发放补贴。如果收入超过限额,就要交税了。比说,按1978年的经济情况,核定美国家庭免税限额为每年7200美元,设定补贴率为50%。如果这个家庭所有成员都没有收入,那么,每年可以获得3600美元补贴。如果家庭的某个成员找到了工作,每年能挣1000美元,按照公式计算,可以获得3100美元补贴,这样全家收入就变成了4100美元。

因此,家庭还是有动力去找工作的。通过设定合理的补贴率,可以在提供社会保障的同时,尽可能减少对奋斗精神的影响,保障家庭通过自食其力改善经济状况的自由选择权利。同时,这套制度将税收和社会保障机制合二为一,简洁明了,与原先那些令人眼花缭乱的补贴计划相比,既减少了偷奸耍滑骗取补贴的漏洞,也有利于压缩管理费用、精简官僚机构。

教育方面,弗里德曼认为,美国政府在资助和管理学校方面的作用越来越大,受教育者选择学校的自由选择权越来越少,导致公立学校缺乏竞争,不思进取。这不仅导致了纳税人金钱的巨大浪费,也导致了教育质量的下降,学生考试成绩普遍下滑,一些学校中出现了严重的犯罪问题和秩序混乱,教育事业的集权化和官僚化也越来越严重。

对此,弗里德曼提出在中小学教育中,推行教育代金券计划。1978年,每名美国纳税人平均要为公立学校的一名学生支付2000美元,如果一名学生从公立学校退学,相当于为纳税人节省了2000美元,但他自己并不能得到好处。按照代金券计划,如果学生放弃进入公立学校,政府就为他发放一张2000美元的教育代金券,只能用来支付学费,但他可以自由选择政府批准开办的任何学校。代金券可以用来上公立学校,也可以用来上私立学校。

这样一来,学生和家长在接受教育问题上获得了更大的选择权,而公立学校和公立学校、公立学校和私立学校之间,也会展开更加激烈的竞争,只有不断改进教育质量,才能吸引尽可能多的学生。通过学生和家长的自由选择,税收资源在教育机构之间的分配更加合理,有利于激励先进,鞭策后进,社会整体的教育事业也就得到了改进。

弗里德曼提出负所得税和教育代金券方案,都是在上世纪六七十年代。到现在,这两套方案都已在一定范围内得到了试验推行,取得了一些效果。不过,它们要在更大范围内得到应用,还需要赢得必要的政治支持。

这本书的内容就说到这里,下面,来简单回顾一下为你分享的内容。

首先谈了为什么自由可以增进公众福利。弗里德曼认为,自由意味着不受他人强制的自由选择和自由交易。自由交易之所以能够发生,是因为交易对双方都有利。这种无需外部强制的自由交易叠加起来,就能促进充分协作。而形成协作的关键在于价格,价格可以传递信息,提供激励,分配收入,从而维持供需平衡,优化资源分配,促进技术进步,最终增进公众福利。

其次谈了为了保障个体自由,政府应该扮演什么样的角色。弗里德曼认为,政府角色包括四个方面,第一,保护社会不受其他社会侵犯。第二,保护个人不受其他个人侵犯。第三,为无法对自己负责的特殊社会成员提供保护。第四,维持必要的公共事业和公共设施,这些设施是个人难以经营的。其中,第四个方面有可能会出现政府过度扩张和滥用权力的问题,必须严格监管,确保效率,严防腐败。除此四个方面之外,应该对政府干预经济的行为进行严格限制。不过,也有很多人认为,弗里德曼对政府的限制过于苛刻了,但是严格监管下的必要积极干预和宏观调控,还是必不可少的。

最后谈了如何在社会保障和教育领域保障个人的自由选择权利,提高效率。弗里德曼以美国政府为例,认为政府在上述领域花费年年激增,财政负担沉重,机构臃肿,贪污浪费频发,但效果并不好,国民也并不满意。应对的办法,是在社会保障方面采用负所得税制,在提供保障的同时,尽量保障个人奋斗的自主选择权利。同时通过简洁明了的制度设计减少腐败,精简机构。在教育方面推行代金券计划,给予学生和家长以选择学校的更大自由,促使学校展开竞争,改进质量。

撰稿:汪恒 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.弗里德曼强调了自由的重要性,反对政府对人们的自由选择和自由交易做出过多干涉,因为这样会导致价格机制和市场机制的扭曲。

2.弗里德曼认为,政府角色包括四个方面,第一,保护社会不受其他社会侵犯。第二,保护个人不受其他个人侵犯。第三,为无法对自己负责的特殊社会成员提供保护。第四,维持必要的公共事业和公共设施。

3.政府保障方面应该采用负所得税制,在提供保障的同时,尽量保障个人奋斗的自主选择权利。