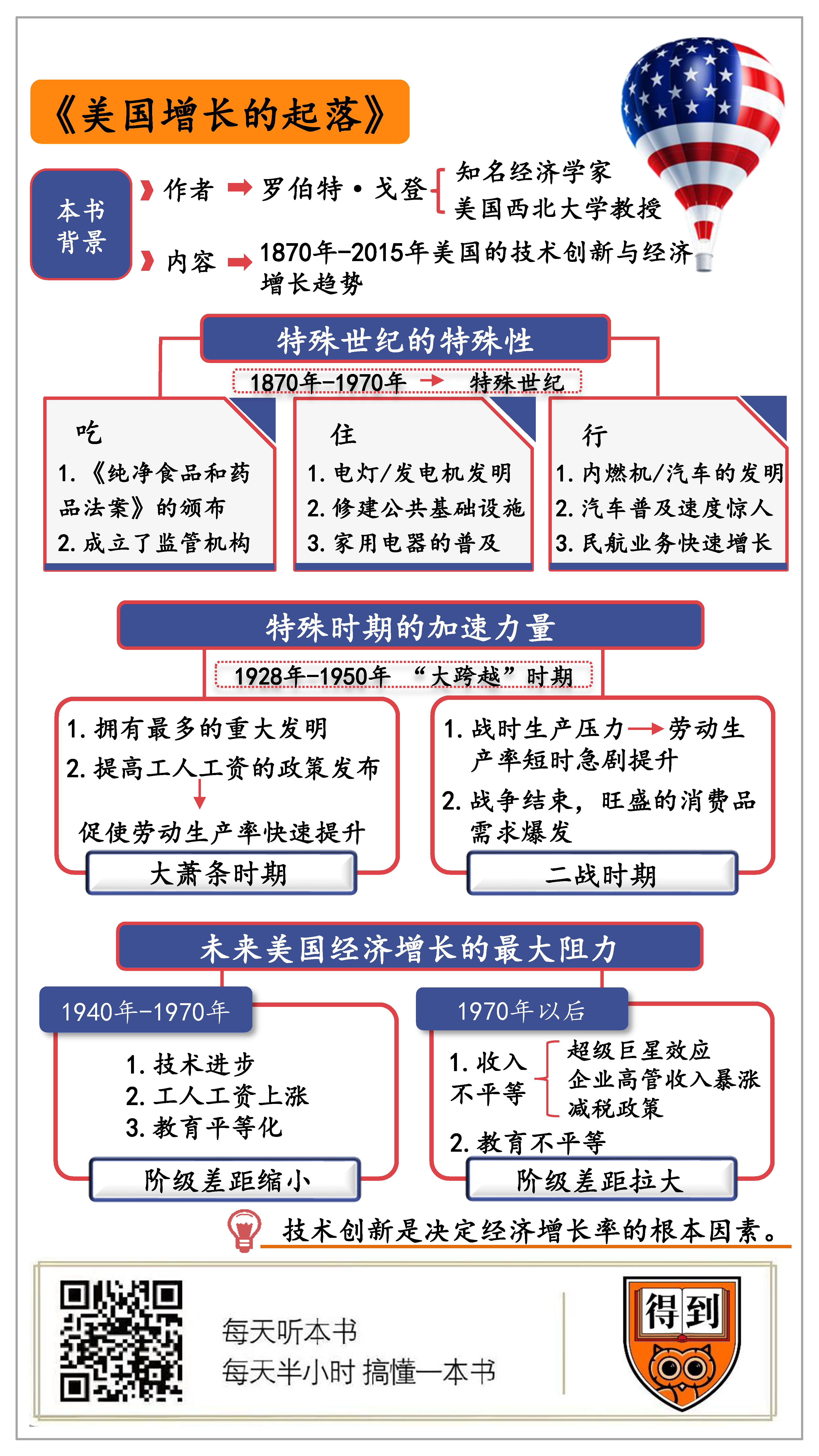

《美国增长的起落》 徐玲解读

《美国增长的起落》| 徐玲解读

关于作者

罗伯特·戈登,美国西北大学教授,知名经济学家,师从经济增长理论大师、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·索洛。

关于本书

戈登教授从读博士时就开始研究经济增长问题,这本书可以说是他50年学术生涯的集大成者。这本书出版后引起了美国知识界的强烈关注,获奖无数,是一本兼具学术性和可读性的经典之作。

核心内容

一、1870—1970这个“特殊世纪”,到底特殊在哪里? 二、为什么说大萧条和二战直接促成了“大跨越”的经济奇迹? 三、美国社会是如何从“橄榄型”走向贫富分化的?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《美国增长的起落》。这是一本美国经济史方面的书,讲述了从1870年到2015年这145年里,美国的技术创新与经济增长趋势。

这个趋势,可以用书名里的两个字来概括,就是“起”和“落”。作者把 145年分成了三个阶段:在第一个50年,美国结束了内战,经济开始稳定增长;在第二个50年,美国经济进入了史无前例的高速增长阶段;第三个阶段,是 1970 到 2015年,这45年里,经济增速明显放缓,只有上个阶段增速的1/3。

那么问题来了:为什么美国经济增长会经历这样一个先加速后减速的轨迹?决定经济增长率的根本因素到底是什么?作者认为,答案是技术创新。美国经济增长的“起”和“落”,实际上是第二次工业革命和第三次工业革命的本质性不同引起的。

第二次工业革命的标志是使用电力和内燃机,这让美国人在衣食住行方面得到了巨大改善。而第三次工业革命是以计算机和互联网为代表,不管从强度还是从持续时间看,它都没办法跟第二次工业革命媲美。作者认为,这是造成最近45年来美国增长放缓的最根本原因。除此之外,美国社会的一些结构性问题也阻碍了经济增长,比如不平等加剧、教育停滞、人口老龄化、政府债务膨胀等等。如果不能妥善解决这些问题,美国未来的经济前景堪忧。

作者还提出,技术进步正在减速。乍一听,你可能会不同意。现在,我们正处在人工智能、大数据等技术迅速发展的浪潮中,我们很难相信,跟上一个世纪相比,技术进步竟然明显变慢了。这本书最大的亮点就在于,作者把大量严谨的数据分析和考察入微的历史细节结合在一起,忠实还原了过去145年来,普通美国人日常生活各个维度的变迁过程。这其中,经济从加速到减速的趋势非常明显,作者由此得出的结论也很有说服力。

美国在过去145年间走过的路,中国花40年走完了。跟美国一样,中国经历过快速增长的辉煌,也面临着增长阻力。本书对于美国经济的深刻洞察,对于我们非常有启发意义。

本书作者叫罗伯特·戈登,他是美国西北大学教授,也是一位知名经济学家。他的老师很有名,是罗伯特·索洛,索洛是经济增长理论大师,还是诺贝尔经济学奖得主。戈登教授读博士时就开始研究经济增长问题,这本书可以说是他50年学术生涯的集大成者。本书出版后引起了美国知识界的强烈关注,获奖无数,是一本兼具学术性和可读性的经典之作。

好了,介绍完这本书的基本情况,下面,我就从三个方面来为你详细讲述, 美国经济增长是怎样“起”和“落”的。

第一,作者把1870—1970年这一百年叫做“特殊世纪”,他认为特殊世纪的辉煌是不可复制的。那么,特殊世纪到底特殊在哪里?

第二,一般观点认为,大萧条让美国经济遭到重创,而作者却认为,大萧条以及随后的二战,实际上大大加速了美国的经济增长。这是为什么?

第三,作者认为,不平等加剧是未来美国经济增长的最大阻力。那么,是什么因素造成了美国社会贫富分化和阶层对立?

好,下面我们就先来说第一个重点,为什么作者要把1870—1970年这一百年称为“特殊世纪”?

对中国人来说,过去40年的生活变化是天翻地覆的,老百姓在衣、食、住、行的方方面面都得到了巨大改善,每个人都享受到了经济高速发展带来的好处。其实,美国人也经历过这么一段历史时期,就是1870到1970这一百年。在这期间,美国普通人的生活发生了什么变化呢?

首先来说吃。如果光从摄入热量来看,1870年时,美国人已经过上了不错的生活,肉类已经是日常主要食物了。但是那个时候还没有冰箱和冷藏运输车,没办法保存食物,也不能远距离运输,人们的日常肉食只有熏猪肉,蔬菜的种类也很少。

更关键的是,那时食品行业卫生条件极差,完全没有质量监管。在运输途中,牛奶会变质,这导致了婴儿死亡率明显上升。美国作家辛克莱在1906年出版了《屠场》,这本书震惊世界,里面描写了芝加哥肉类加工厂的恐怖情景:生产商使用各种有毒的添加剂来掩盖腐肉的味道,没有洗过的肉在肮脏的厂房里随意搬运,工人们随地吐痰,地板上到处是灰尘和污秽。有传闻说,当时的美国总统西奥多·罗斯福看到书后当场呕吐,立即下令彻查到底。

几个月之后,美国国会颁布了《纯净食品和药品法案》,还成立了监管机构,这家机构是美国食品药品监督管理局(FDA)的前身。从那以后,美国的食品加工行业逐步改进,再加上冰箱和冷藏运输车的普及,食物种类变得丰富,卫生条件也有了显著改善。有评论认为,这个法案是美国有史以来最重要的立法之一。

说完了吃,再来说住。1870年,美国还是一个农业国家,农村人口占到全国总人口的75%。农民的住宅条件比城市工人阶级要好一些,他们有宽敞的农舍。城市里的工人阶级只能住在拥挤的筒子楼里。但不管是农村还是城市,住宅里都没有通自来水、电、燃气,也没有下水道和集中供暖。可以说,当时美国人的住宿条件跟几个世纪前没有什么区别。

但是,接下来就发生了巨大变化。先是爱迪生发明了电灯和发电站,改变了人们用明火照明的历史。有人认为,这是过去百年间最重要的发明。同时,政府投入大量投资,修建了自来水、下水道、燃气、集中供暖这样的公共基础设施,抽水马桶也发明出来了。这些基础设施大大改善了住宅的卫生情况和便利度。另外,贝尔发明的电话也逐渐普及。

对于这种革命性变化,作者用“网络化”这个词来概括。就是说,住宅从一个个隔绝的小空间,变成了一系列公共设施网络的终端,这些公共设施包括水、电、气、下水道、供暖、电话线等等。同时,家用电器也开始普及,到了1970年,冰箱、洗衣机、电视、电话,它们在美国家庭的普及率都超过80%,空调普及率也接近40%。

还有一件小事很能说明这种惊人的成就。在冷战局势最紧张的1959年,美国曾经在莫斯科举办一个展览,展示了普通家庭的住宅条件,里面各种家用电器一应俱全。苏联人认为,这得是百万富翁的生活水平,根本不相信美国普通人就能享有它,认定这是美国人故意策划的骗局。

好了,说完了吃和住,再来看“行”。1870年,美国已经有了横贯东西的铁路,但城市交通方面,还是非常依赖马车。铁路的出现,反而还加大了人们对马匹的依赖,这是因为,大量的货物经过铁路长途运输之后,还需要马车来完成剩下的物流配送。在1870年的波士顿,每平方英里就有700匹马,平均每5个市民就有1匹马。这么多的马,在城市街道上排泄了成千上万吨粪便,也招来了成群的苍蝇;马的尸体如果倒在了大街上,往往要过好几天才会被拖走。整个城市臭气熏天,经常爆发传染性疾病。

幸好,内燃机和汽车的发明改变了这一切。美国的汽车普及速度很惊人。1900年,美国家庭的汽车普及率只有0.1%。到了1929年,这个数字就达到了90%,这意味着,几乎每家每户都有一辆车。美国拥有全世界汽车总量的90%,也被称为是“车轮上的国家”。这种现象,很大程度上要归功于福特引进的流水生产线,他们把汽车价格削减了70%以上,普通人完全能够负担。同时,分期付款这种消费方式也开始普及,1924年,有3/4的汽车都是分期付款购买的。

到了1930年代,美国的民航业务开始快速发展,价格也不是很贵。有资料显示,一张1936年的机票价格,通过通胀调整之后,跟现在的价格竟然差不多。而且,也要比现在舒适很多,座位没这么拥挤,也不用花大量时间排队过安检,甚至还可以抽烟。1950年代,喷气式飞机的出现,让民航业务快速增长,安全性也不断提升。现在还很常见的波音737机型,在1969年的时候就出现了。

除此之外,书中还提到了,这一百年里,美国医疗水平的巨大进步。婴儿死亡率下降了90%,青霉素等抗生素和疫苗的出现,基本消灭了急性传染病,大大提升了人们的预期寿命。到了1970年,化疗和放疗手段已经被广泛运用到癌症治疗了。

所以结论是什么呢?经过“特殊世纪”的革命性变化,现代美国人的生活方式,其实在1970年就已经基本定型了。今天的美国人,在吃、住、行、卫生医疗等基本生活维度上,跟50年前没什么两样。作者认为,特殊世纪的成就,主要归功于第二次工业革命期间涌现的许多伟大发明,它们推动着劳动生产率加速增长,直到在1970年达到高峰。

然而,1970年之后,第二次工业革命的红利逐渐消失,以计算机和互联网为代表的第三次工业革命开始登场。第三次工业革命基本上只涉及到了娱乐、通信等少数领域,占GDP总量很小,它的影响范围和强度,远远比不上第二次工业革命,对生产率的拉动作用并不明显。

作者的老师、诺贝尔经济学奖得主索洛,曾经提出过一个著名的“计算机悖论”:我们随处都能看到计算机时代,但就是在生产率的统计数据中看不到。根据本书的测算,第三次工业革命只在1994—2004这十年间,短暂提升了生产率增速,之后十年增长率又陷入低迷。作者对第三次工业革命的成就感到失望,他引用了硅谷著名风险投资家彼得·蒂尔的话说:“我们最初希望获得飞行汽车,得到的却是140个字符。”

好了,以上就是为你讲述的第一点,1870到1970这一百年是美国的“特殊世纪”,劳动生产率加速提升,人民生活水平急剧改善。之后,由于技术进步的减缓,“特殊世纪”的辉煌将难以复制。

那么,除了技术进步,还有没有别的因素也加速了这百年间的经济增长呢?有的。作者认为,除了技术进步之外,最重要的加速力量,就是大萧条以及随后的二战。这个结论又一次颠覆了我们的认知。一般观点认为,大萧条和二战时的经济管制,对美国经济造成了严重打击。作者是怎么得出这个结论的呢?这也是接下来要讲述的第二个重点。

在“特殊世纪”中,有一个时间段特别引人瞩目,这就是1928—1950年。这一时期美国劳动生产率暴涨,短短22年间翻了一番,可谓是空前绝后。这段时期也被称为“大跨越”。作者指出,“大跨越”的经济增长奇迹是20世纪美国经济史的核心谜题。它究竟是怎么发生的呢?更奇怪的是, “大跨越”时期正好包含了美国历史上的两个动荡时期,也就是大萧条和二战。在大萧条、二战与“大跨越”之间,究竟存在着怎样的关系?

一提起大萧条,我们的印象就是经济崩溃、民不聊生。然而,作者为我们提供了一个非常不同的视角。首先,大萧条对美国经济并没有造成毁灭性打击。那时候,确实存在大规模的裁员和减产,但劳动生产率没有受到明显影响。然后,大萧条也没有减缓技术创新的速度。甚至有经济史学家认为,1930年代是美国最为进步的10年,拥有最多的重大发明。另外,居民消费也没有受到严重影响,冰箱、收音机等家用电器的普及率,都在1930年代出现了爆炸式增长。

更重要的是,如果没有大萧条,很可能就没有随后的罗斯福新政。罗斯福新政推出了关于就业的几项重要立法,包括《国家产业复兴法案》《国家劳资关系法案》以及《公平劳动标准法案》。这些法案保障了工人的劳动权益,工人的实际工资快速增长,工时也大大缩短,每周40小时的工作制成为了标准。

值得一提的是,除了罗斯福新政,还有另外两个因素共同推高了工人的工资。1920年代,美国颁布了严格的移民法案,从鼓励移民转为限制移民,导致新移民数量锐减;接着又颁布了高关税法案,将美国变成了一个相对封闭的经济体。没有了新移民和进口商品的竞争压力,工会就更容易组织起来,争取更高的工资。作者认为,这也是1930年代工资不断上涨的间接原因。

那么,实际工资上涨对劳动生产率会产生什么影响呢?更高的工资水平意味着,资本和劳动的相对价格发生了变化,资本更便宜而劳动更贵了,这就会产生资本对劳动的替代。也就是说,企业都想减少员工数量,加大对资本的投入。数据表明,1930年代,设备投资出现了强劲增长,像电动机床、手持电动工具这样的生产设备,性能得到不断提升,汽车马力也显著增加,这一切又大大提高了劳动生产率。在这个意义上说,正是大萧条促成了1930年代劳动生产率的快速提升。

进入1940年代,二战成为了拉动经济增长的一个更强大的引擎。战争期间,美国不仅为自己的军队生产,还要为所有同盟国生产。庞大的战争需求,彻底解决了困扰整个1930年代的失业问题,订单供不应求,所有工厂都开足马力生产。

为了保障军需,政府实行了严格的经济管制,大多数耐用消费品都被禁止生产,几乎所有生产商都必须转去生产军用物资。比如,真空吸尘器制造商生产防毒面具,手推车制造商生产弹药车,福特汽车公司负责生产轰炸机。有经济学家认为,这种严格的战时管制经济,对民间投资实施限制,会造成私人资本积累严重下降,从而阻碍生产率的增长。然而,本书的数据显示,1930年到1940年实际上是美国过去150年间生产率增长最快的10年。

那么,战时经济是怎么推高劳动生产率的呢?在极大的生产压力下,生产商们只能从“干中学”,不断改善生产流程,引入新技术设备。同时,媒体也在用爱国主义激发工人的工作热情,激发了生产潜能。比如,1942年的时候,美国造船厂要用8个月才能造出一艘货轮,但第二年,几个星期就能完成。更令人震惊的是福特工厂,1942年他们生产出了第一架B-24轰炸机,他们通过“干中学”不断提高生产率,到了1944年,竟然能每小时生产一架轰炸机,福特工厂也被誉为是“世界上最伟大的车间”。

可以说,如果不是战时生产的紧张压力,这些企业的劳动生产率无法在这么短的时间内急剧提升。更重要的是,这些提高生产率的方法一旦学会就不会消失,长期有效。战争一结束,这些生产商马上开足马力,生产各种民用消费品,这就让战后的生产率依然维持了高增长。

另一方面,战争时期工人的工资水平持续上涨,却由于经济管制而买不到东西,人们的消费需求被抑制了,只能将钱存起来。战争结束后,钱包鼓起来的美国人,开始大量购买汽车、家电等各种耐用消费品,旺盛的消费需求正好填补了军工订单的下降。所以,二战后不但没有出现很多经济学家担心的经济萧条,反而形成了供需两旺的黄金发展期。

好了,以上就是为你讲述的第二个重点,在“大跨越”时期,美国劳动生产率在短短22年间翻了一番。除了技术创新之外,大萧条和二战也是促成这个经济奇迹的最重要的原因。

然而,美国经济的高增长到了1970年代就戛然而止。之后的增长速度大大回落,只有之前50年增速的1/3。作者认为, 1970年之后,出现了一系列阻碍经济增长的因素,其中,日益加剧的不平等就是最大的阻力。作者为什么这么说?是什么造成了美国社会不平等的加剧?这就是我们接下来要讲述的第三个重点。

要想知道美国社会是怎么走向不平等的,就需要先了解,1970年之前,美国是怎么形成一个比较平等的社会的。那时候的美国社会阶层结构,就像一个橄榄,“两头小、中间大”,也就是说,中间阶层的数量非常庞大。

刚才我们说到了,“特殊世纪”的伟大成就,不仅仅在于生产率的快速提升,更在于经济增长的收益,惠及了所有美国人。在“特殊世纪”刚刚开始的19世纪末,美国社会还很不平等,那可是一个由J.P.摩根、洛克菲勒、安德鲁·卡内基等超级富豪们统治的时代。“特殊世纪”扭转了这个趋势,让美国社会变得越来越平等。

这个平等化过程是怎么发生的呢?首先,技术进步让所有人的生活水平都得到了显著改善,哪怕是最底层的人群。比如,不管是富人还是穷人,都连接着相同的电力、自来水、下水道、燃气和电话线,能够收看相同的电视节目,这其实缩小了穷人和富人生活水平的差距。

更重要的,是前面我们提到的 “大跨越”时期。由于大萧条、罗斯福新政和二战,再加上反移民和高关税法案,美国工人的实际工资水平快速上涨,增长速度大大高于顶层人群。作者在书里,引用了法国经济学家皮凯蒂的研究结果:在1917—1948的31年里,底层90%民众的收入增长率是顶层10%人群的2.5倍。

除此之外,还有一点很容易被忽略,那就是教育的平等化。1865年,联邦政府颁布的《莫里尔法案》,促成了州立大学的诞生,这是一个由国家政策支持的公立高等教育体系。州立大学对本州的学生收取的学费相当低,底层家庭完全负担得起。二战后,政府又颁布了《退伍军人权利法案》,这个法案让1610万名二战老兵,也就是占美国总人口12%的人,能够免费上大学。教育平等化不但让美国在二战后,拥有高等学历的人口比例全球第一,也加速了底层向上层的流动。

总结起来,技术进步、工人工资上涨和教育平等化这三个因素,让美国社会在1940—1970年代经历了一个史无前例的“大压缩”的过程,阶级差距大大缩小。那是美国工人阶级的黄金时代。一个家庭只要有一个高中毕业的工人去工作,就能过上让其他国家人羡慕不已的中产阶级生活,就能买得起城市郊区带有后院的大房子,就能至少拥有一辆车。

然而,这种趋势在1970年之后发生了逆转。顶层10%人群的收入保持高增长,这个群体的实际财富在1983—2013年间翻了一番。而底层90%民众的实际收入和财富值竟然是负增长的。逆转是怎么发生的呢?

顶层人群特别是顶层1%人群,他们收入的激增,主要有几个原因。一个是超级巨星效应。全球化带来的一个显著效果就是赢者通吃,一线娱乐明星和体育明星的收入,要比二线明星高出一个数量级。二是企业高管,特别是首席执行官的收入,简直是不合理地暴涨。CEO的薪酬,在1973年是普通工人的20倍,2013年的时候,这个数字变成了257倍。上市公司CEO的平均薪酬达到了1050万美元。关键是,CEO的薪酬并不完全由市场决定,是由包括同行在内的薪酬委员会决定的,这就很有点“官官相护”的意思。三是减税政策。“大压缩”时期,美国政府曾经对顶层收入群体,征收了90%的边际税率。边际税率越高,纳税人增加的可支配收入就越少。不过,里根总统时代又取消了这种高累进税。

顶层收入激增的同时,底层90%人群的收入却停滞不前。造成这个现象的根本原因,是美国制造业的萎缩。有数据显示,以制造业为核心的传统生产型行业,它们在《财富》美国500强中的比重,从最高峰的70%以上,下降到了45%。制造业的就业份额从1953年的30%,降到了不到10%。

制造业岗位曾经能给美国工人阶级提供高工资和高福利保障,这些岗位大量消失,工人群体只能转向一些典型的低工资岗位,比如商超、酒店、物流和快餐行业的服务人员。这些行业的福利待遇根本没办法跟制造业相比,它们大多数都没有工会,很多岗位都只是打零工模式,工资也只比最低工资略高一点。令人难以置信的是,政府规定的最低工资水平还在不断降低。以不变价美元来计算,法定最低工资水平从1979年的8.38美元,下降到了2009年的7.25美元。这样一来,底层人群实际收入的停滞甚至是倒退,就是无可避免的了。

雪上加霜的是,与“特殊世纪”的教育平等化正好相反,1970年以后的美国教育体系实际上加剧了不平等。1972年以后,政府对高等教育的补贴越来越少,大学学费直线上升,是整体通胀率的3倍以上。美国大学生必须得靠高额的助学贷款才能完成学业,这给贫困家庭学生造成了沉重的负担。数据显示,底层群体里1/4的人,拥有本科学历的人口比例只有9%。而且,出身底层的学生,就算完成了大学学业,也很可能找不到一份体面的工作。制造业的萎缩造成了大量“中产阶级工作”的消失。

总结起来,收入的不平等跟教育的不平等,造成了美国日益严重的贫富分化和阶层对立。社会矛盾积累,失业、酗酒、吸毒、犯罪等问题越来越严重,这是未来美国经济增长的最大阻力。再加上人口老龄化和政府债务膨胀等其他阻力,作者对美国未来的经济增长持悲观态度。他测算,2015到2040年美国的实际人均GDP增长率,将维持在0.8%这样的低水平。

好了,以上就是为你讲述的第三个重点,“特殊世纪”让美国变成一个比较平等的橄榄型社会,但1970年之后趋势逆转,收入的不平等和教育的不平等导致美国社会贫富分化和阶层对立,这是美国经济增长的最大阻力。

这本书的精华内容就给你讲到这儿,下面为你总结一下,美国经济增长起落的根源。

第一,1870—1970年是美国的“特殊世纪”,劳动生产率加速提升,人民生活水平得到改善。之后由于技术进步的减缓,“特殊世纪”的辉煌将难以复制。

第二,1928—1950年的“大跨越”时期,美国劳动生产率在短短22年间翻了一番。除了技术创新之外,大萧条和二战是促成这个经济奇迹的最重要原因。

第三,“特殊世纪”让美国变成一个比较平等的橄榄型社会,但1970年之后趋势逆转,美国社会不平等加剧,这是未来美国经济增长的最大阻力。

这本书,我们也为你准备了电子书版本,如果感兴趣,不妨在首页搜索书名,可以马上读到。

以上就是这本书的全部内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:徐玲 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.作者认为,除了技术进步之外,大萧条以及随后的二战也加速了这百年间美国的经济增长。

2.“特殊世纪”让美国变成一个比较平等的橄榄型社会,但1970年之后趋势逆转,收入的不平等和教育的不平等导致美国社会贫富分化和阶层对立,这是美国经济增长的最大阻力。