《正义的成本》 徐玲解读

《正义的成本》| 徐玲解读

关于作者

熊秉元,台湾地区家喻户晓的经济学家。在华人经济学界,他与张五常、黄有光、林行止并称为“四侠”。熊秉元被公认为是经济学家中散文写得最好的一位,他的经济学散文著作广受好评,屡次获得台湾地区出版界最重要的奖项“金鼎奖”。

关于本书

这是熊秉元的代表作之一。作者用散文体书写,引用大量法律案例,来为普通读者介绍一个相对冷门的学科——法律经济学,即用经济学的分析方法来研究法律问题。法律的根本目标是实现正义,但社会的整体资源是有限的,追求正义也不可能不计代价,而是必须考虑成本。特别在现代社会中,正义的内涵需要由经济学中的“效率”概念来填充。

核心内容

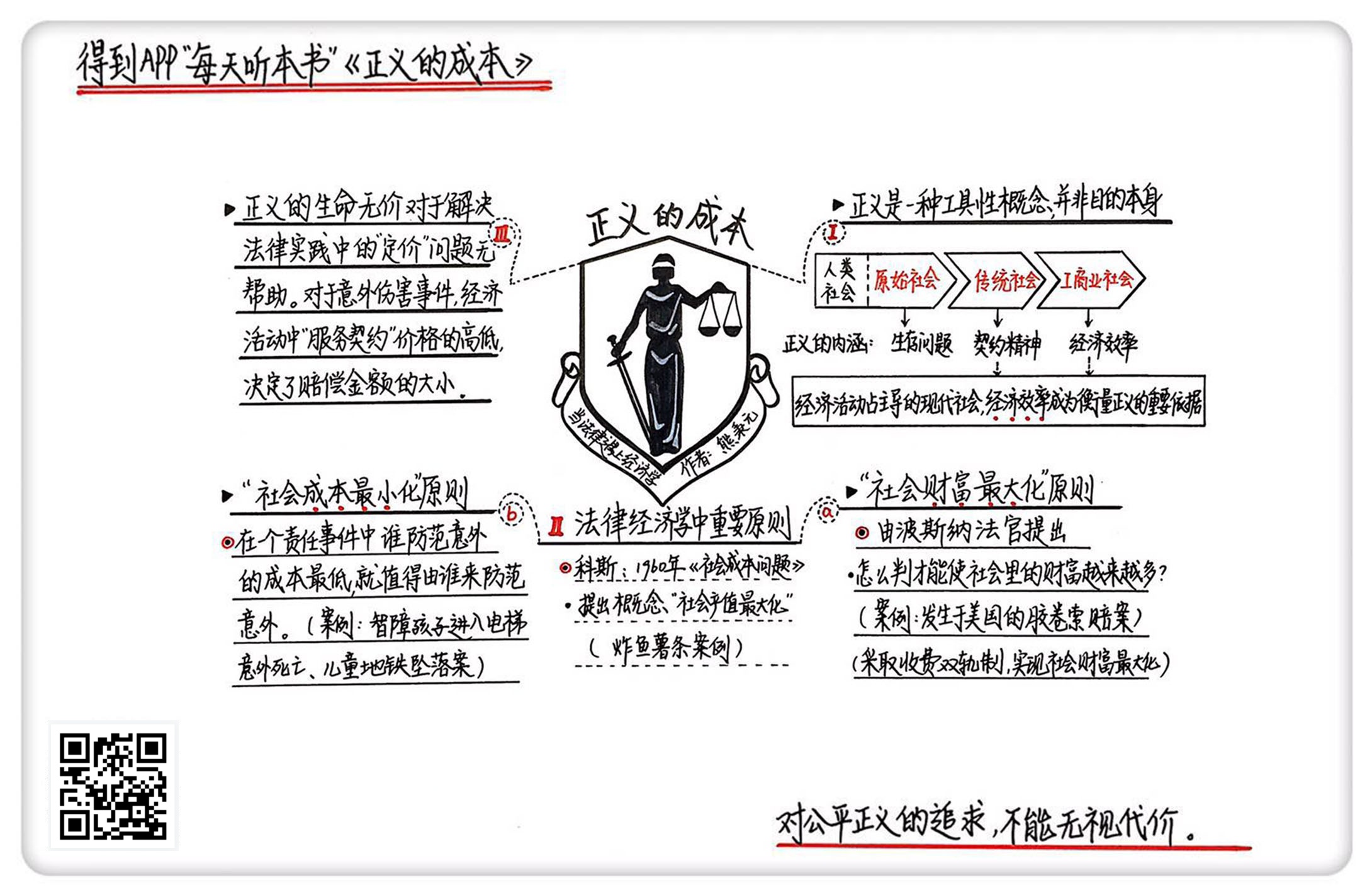

一、正义是一种工具性概念,它不是目的本身。人类社会需要靠“正义”来维持运作、创造价值,所以,在不同的社会发展阶段,正义被赋予了不同的内涵。

二、法律经济学里有一个重要原则,也就是“社会财富最大化”原则,以及由此推出的“社会成本最小化”原则。

三、“生命无价”的立场,看起来是正义的,但是对于解决法律实践中的“定价”问题并没有什么帮助。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《正义的成本》,副标题是“当法律遇上经济学”。这本书的中文版大约18万字,我会用大约22分钟的时间,为你讲述这本书的精髓:对公平正义的追求,不能无视代价。

在我们普通人的思维中,正义是一种道德原则,而成本是一种经济学概念,这两个词几乎是风马牛不相及。当它俩被强行摁到一块儿,组成“正义的成本”这个概念时,就给我们一种强烈的思维冲击。它迫使我们去思考这样一个问题:当一个社会运用法律手段来实现公平正义时,需要斤斤计较地去考虑成本吗?为了维护正义的尊严,难道不应该是不计代价的吗?

事实上,这个问题,正是法律经济学所研究的基本问题。而本书的主题,正是为普通读者来介绍这门相对冷门的学科——法律经济学。作者用散文体书写,向我们讲述了法律经济学的基本内涵,这就是:用经济学的分析方法来研究法律问题。法律的根本目标是实现正义,但社会的整体资源是有限的,追求正义也不可能不计代价,而是必须考虑成本。也就是说,正义的内涵,需要由经济学中的“效率”概念来填充。要在法律问题中引入对效率的考量,用“成本—收益”和最大化方法作为基本分析工具。

这本书的作者熊秉元,是台湾地区家喻户晓的经济学家。在华人经济学界,他与张五常、黄有光、林行止并称为“四侠”。毫不夸张地说,熊秉元是经济学家中散文写得最好的一位,他的经济学散文著作广受好评,屡次获得台湾地区出版界最重要的奖项“金鼎奖”,这本书就是代表作之一。

介绍完这本书的基本情况,那么下面,我就为你来详细讲述书中内容。这本书主要讲述了三个重点内容:第一,正义是一种工具性概念,它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值,所以,在不同的社会发展阶段,正义被赋予了不同的内涵;第二,法律经济学里有一个重要原则,也就是“社会财富最大化”原则,以及由此推出的“社会成本最小化”原则;第三,“生命无价”的立场,看起来是正义的,但是对于解决法律实践中的“定价”问题并没有什么帮助。

正义是一种工具性概念,它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值,因此,在不同的发展阶段、不同的地域,正义的内涵是不同的。

如果按照不同的经济生产方式,把人类历史简单分为三个阶段:原始社会、传统社会和工商业社会,那么我们会发现,在这三个阶段里,正义的内涵有明显的不同。

先来说原始社会。原始社会的主要生产方式是采集和狩猎。在原始社会中,人类主要面临两大挑战:生存问题和共处问题。面对严酷的自然环境,生存问题是最重要的。为了提高生存概率,人类选择用群居方式来共同抵御风险。在共同生活里,会不可避免地产生各种各样的摩擦、冲突、纠纷。如果不能恰当处理这些纠纷,群居的人就无法和平共处,这就会直接威胁到每个人的生存。

所以,如何恰当地处理纠纷,对原始人类来说,首先并不是道德问题,而是性命攸关的生存问题。为了生存,以及生存所必须的和平共处,人类才逐渐发展出了正义的概念。由此可见,正义并不是天上掉下来的赏赐,或者先贤大哲们的开示,而是人类社会得以存在的先决条件。在原始社会中,正义不是出于道德目的的奢侈品,而是出于生存目的的必需品。

同时,因为资源的极度匮乏,原始社会必须以最小的成本,来实现最低限度的正义。这样的正义难免会简单粗糙,在现代人看来非常不严谨。比如,采用完全责任制,不问原因、不分年龄,一律执行“杀人者死”,用最简单省事的一刀切来处理纠纷;采用连带责任制,比如连坐,一个人犯了错,亲戚朋友都跟着受罚。总之,在原始社会中操作正义时,成本是硬性的资源约束,所以只能实现最基本的正义。

刚才我们说,在原始社会里主导力量是大自然,正义的落脚点是生存问题;那么,进入以农牧业为主的传统社会后,主导力量则是人与人之间的关系,正义的落脚点是契约精神。可以发现,在传统社会中,由于仍然在很大程度上受到资源约束,原始社会所采用的完全责任制和连带责任制仍然在相当长时期内沿用。但是,由于生存环境比较稳定,人们开始试着通过经济活动发展出互惠的交易网络。这时候,正义的内涵变得丰富,逐渐有了效率的考虑。书中举了英国的一桩著名官司,“帕拉丁起诉简”的案子,做了个具体说明。我给你详细说说这个案子。

1640年,地主帕拉丁把一块农地租给一个叫简的农民,契约规定地租每年分4次缴纳。但在契约生效后不久,德国就率军入侵英国,简租的这块农地,先是成为大军压境的战场,后来又成为了德军的军营,前后整整3年时间根本无法耕种。因此简拒绝缴纳地租,而帕拉丁一纸诉状把简告上法庭。

从我们一般人的直观感受来说,简是弱势群体,他迫于情势在客观上无法耕种,所以没有收成。如果这时候仍然要求他缴纳地租,似乎不合情理,甚至是违背了正义。然而,当时的英皇法庭却判决,原告帕拉丁胜诉,简必须按契约缴纳地租。判决的理由是:双方的契约里只列明了租地要付地租,并没有约定除外条款。契约里没有写明的权益,法律无从保障。

其实,这个判决的着眼点,并不是具体当事人双方的实质正义,而是从长期和社会整体来看,如何提高履行契约的效率。如果判原告地主败诉,那么以后承租人可能会以各种各样的理由来拒绝缴纳地租。这类官司要是越来越多,法庭面对千奇百怪的不履约理由,必然耗费大量可贵的司法资源。相反,如果判原告地主胜诉,那么以后承租人在签订契约时,一定会小心谨慎、仔细琢磨条款,这对契约双方都有好处。未来的官司也会因此减少,法官就不用为稀奇古怪的抗辩理由而耗费精力了。

从这个案例可以看出,在传统社会里,正义的内涵已经渗入了效率的成分。这就要求法庭判案时,不仅需要考虑案件本身,还要考虑重复博弈和长远利益问题。

刚才我们说了传统社会的正义,接下来说现代工商业社会,也就是工业革命以后的社会。在现代工商业社会中,经济活动是主导社会的决定性力量,经济活动中所强调的效率,也自然而然地变成规范人际互动的最主要原则。换句话说,在现代社会中要确定什么是正义,需要从效率的角度来衡量。

比如,书中提到了这样一个例子:某年“台北市议会”讨论一个法案,由市政府全额补助三岁以下幼童的医疗费用。看起来这是照顾孩子的好事,可是,在讨论法案时,有几位议员发难说:难道不应该有“排富条款”吗?用纳税人的血汗钱,照顾一般家庭的幼童,当然没问题;然而那些千万、亿万富翁的幼童,含着金汤匙出生,难道也需要享受这种权利吗?几位议员的发难有理有据,掷地有声,当时还得到了很多赞同。可是如果仔细分析,在法案中增加排富条款,真的是保护幼童权利的最好方式吗?

要实现排富条款,必须采取一连串的做法。首先,要订出排富的原则,比如是以家庭年收入还是以家庭总财富为标准?要不要考虑子女的人数?等等;其次,要有一套制度,能记录适用这个条款和不适用这个条款的家庭;再次,在孩子看病的时候,要有某种方式能区分出两种身份;最后,还要有申诉仲裁的机制来处理争议。所以,为了实现排富条款,显然要动用不少的人力物力。假设这些人力物力,每年花费5千万新台币;如果没有排富条款,所有的家庭儿童所花费的医疗费用,可能是一年3千万新台币。

表面上看起来,排富条款是照顾了一般家庭,其实因为实际操作要多花2千万新台币,所以能花在一般家庭的经费,反而少了这么多。所以看起来正气凛然的做法,可能经不起进一步的检验。这也就是为什么说,在现代社会中确定什么是正义,需要从效率的角度来衡量。

上面就是为你讲述的第一个重点,正义是一种工具性概念,它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值,所以,在不同的社会发展阶段,正义也有不同的内涵。

法律经济学里有一个重要原则,也就是“社会财富最大化”原则,以及由此推出的“社会成本最小化”原则。

社会财富最大化原则,是由当代法律经济学的领军人物波斯纳法官提出的。这条原则很简单,就是在面对官司时,法官可以自问:怎么判,才能使社会里的财富越来越多?这个原则一经提出,可以说是惊世骇俗,甚至被视为世纪末的异端邪说。不过,说起来,波斯纳法官并不是这种论点的始作俑者,最早提出类似观点的,是大名鼎鼎的诺贝尔经济学奖得主科斯。

科斯在1960年发表的经典论文《社会成本问题》里,明确提出了“社会产值最大化”概念。他的论点,可以借一个有名的“炸鱼薯条案例”来说明。我们知道英国的国菜是炸鱼薯条,就有位老兄在一个住宅小区里开了家炸鱼薯条店,虽然香味四溢,但是有邻居不满,认为不但香味扰人,而且降低了房屋的价值,把店主告上法庭。请问:面对这种官司,法官该如何处置?

对此,科斯的回答直截了当:哪一种界定权利的方式可以使社会产值最大,就选择哪种方式。衡量双方当事人有理无理,不应该从个别正义的角度着眼,而应该从社会整体效益的角度评估。法律应该支持对社会资源运用效率最高的那种方式。可以说,科斯提出的这种观念,不仅震撼了经济学界和法学界,也同时开创了法律经济学这个领域。

而波斯纳法官提出的社会财富最大化原则,其实是对科斯的社会产值最大化原则的进一步推广。什么是社会财富最大化呢?波斯纳法官举了一个案例来说明:这是一起发生在美国的胶卷索赔案。一位摄影师费尽千辛万苦和大笔金钱,到喜马拉雅山拍了很多震撼的照片。随后,他将这些珍贵的底片寄给一家冲印公司冲印,没想到,在冲印过程中底片竟不小心弄丢了。于是摄影师提起诉讼,要求冲印公司赔偿底片、邮费、来往喜马拉雅山的旅费和其他支出。理由是,这是由于冲印公司的疏忽造成的损失,冲印公司应该赔偿重照一套这样的底片所需要的花费。

但是,如果按照社会财富最大化原则,法官就应该判决冲印公司只需要按照业内公认的标准,赔偿几卷胶卷。这是因为,如果让摄影师得到足额补偿,那么他就不会吸取教训,以后冲印底片时仍然不会对一般底片和特殊底片差别处理,而其他人也会有样学样。冲印公司为了避免损失,必须对所有底片采用更精细、成本更高的程序和方法来处理,这必然要提高所有底片的冲洗费用,增加所有人的成本。

相反,如果冲印公司仅仅赔偿几卷胶片的费用,摄影师虽然这次吃了大亏,但下次他冲洗底片时,一定会对特殊底片进行特别交代。这样,冲印公司就对特殊底片采取特殊的处理方式,并收取比较高的费用;同时对普通底片仍然采取标准化处理方式,并保持比较低的收费。显然,采取这种收费双轨制,对交易双方都有好处,这就实现了社会财富的最大化。

从社会财富最大化原则出发,可以推出另一个原则,也就是社会成本最小化原则。意思是说,在一个责任事件当中,谁防范意外的成本最低,就值得由谁来防范意外。比如这样一个案例:某个公有市场里有座载货电梯,里面设有特殊开关,按下之后可以直达顶楼。有位轻度智障的小朋友进了电梯,大概是按了按钮,结果到了顶楼。几天之后被人发现时,小朋友已经脱水饿死。家长提出要市场管理方和电梯制造商负责和赔偿。

在这个案例中,市场管理方的责任比较明确,因为明显有疏于管理的事实。可是,认为电梯制造商也要负责,这种推论却不一定成立。设计制造电梯时,是基于由一般人正常使用的考虑。如果为了防范智障孩童不小心按下按钮这种非常特殊的意外,那么所有的电梯都需要更改设计,全社会的成本会非常高。其实,这起案例中,孩童的父母应当承担一定责任。根据社会成本最小化原则,显然智障孩子的父母最清楚自己孩子的情形,能用最低的成本来防范意外。

和这个案例类似的,还有一个“儿童地铁坠落案”:一个五岁左右的孩童,跟着母亲搭地铁,小孩提前下车,妈妈还在车上。结果,小孩跳下轨道追赶列车,却不幸在隧道里被另一列地铁撞死。意外发生后,地铁公司先是表示,要依“搭乘大众地铁发生意外事故处理办法”之类的规定赔偿;但是,在民意代表和家属的指责抗议之下,又表示要协助家属申请“国家赔偿”。请问,这是处理这件意外事件的最好方式吗?

就像电梯意外的事例,谁最能防范这次的地铁意外呢?带着年仅五岁的儿童坐地铁,但是让孩子离开身边,这是这位母亲的第一个严重过失;发现小孩不见后,没有拉紧急刹车装置让列车停下,这是她的第二个过失。孩子的母亲是最容易防范意外发生的人,然而显然并没有完全尽到自己的责任。所以,虽然她在良心上受到无比的煎熬,可是在法律上也应该负起某种程度的责任。

并且,如果法律认定这位母亲不需要负担责任,还以“国家赔偿”来处理,是不是可能引发一种不当的诱因呢?某个心狠手辣的父母会不会得到灵感,有意无意地让自己的子女发生地铁、火车、舟船的意外?这种联想似乎残忍,但是有没有可能呢?显然,这是社会成本最小化原则一个更为深远的考虑。

上面就是为你讲述的第二个重点,法律经济学中的一个重要原则,也就是社会财富最大化原则,以及由此推出的社会成本最小化原则。

生命无价立场看上去正义,但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。

我们经常说,亲情无价,生命无价。可是在法律实践中,偏偏就需要对亲情甚至生命定价,该怎么处理呢?这就需要引入经济学当中的行为理论做参考。比如有这样一个案例:某个存放了数百个骨灰坛的陵园发生火灾,大火扑灭之后,发现有上百个骨灰坛损毁,骨灰散落一地,分不出彼此。骨灰坛的家属们悲痛万分,要求陵园管理方进行赔偿。但是,究竟应该赔多少,数百位家属没法达成一个统一的意见。

这时,需要把亲情无价之类的观念先放一边,先来看看与亲情无关的类似情况。比如说,洗衣店把顾客送洗的衣服给洗坏了,该如何赔偿呢?事实上,无论是衣服原来的客观售价,还是后来物主的主观价值,都不是赔偿的依据,洗衣店只会照行规进行赔偿。一般通行的行规,是送洗价格的20倍。所以,一套高级西服,可能价值上万元,但是干洗一次50元,所以洗衣店只会赔偿1000元。同样的,如果银行金库失窃,顾客租赁的保险箱被偷,这时候无论顾客的实际损失是多少,银行只会赔偿保险箱租金的某一个倍数。

那么按照同样的道理,陵园也是提供一种服务,当服务出了状况时,就可以以每年所收取的保管费为基准,斟酌适当的理赔倍数。无论如何,重点在于思考的基础是“契约没有履行”,而不是抽象的“生命”或“亲情”!

可是,这种思维模式面临一种质疑:幼儿园也是提供一种服务,万一园方有过失,造成幼童意外死亡,难道也是以学杂费乘上某一个倍数来赔偿吗?这真是个有趣的质疑。在骨灰坛的事件里,被保管的是已经没有生命的物质,不管它对亲人来说是多么意义非凡,一旦出了状况,只能以服务契约的价格为基准来赔偿。但在幼儿园的例子里,被照顾的是活生生的生命,一旦出了状况,就要以生命作为思考的起点。

但是,值得注意的是,即使是同样无价的生命,当法律不得不为它们定价时,都不可避免存在差别待遇。比如,同样是在交通意外中丧生,坐汽车、火车和飞机的赔偿金额是不一样的。坐汽车所付的票价最低,事故时赔偿的金额也最低;坐飞机最昂贵,事故时赔偿的金额也最高。这其实与洗衣店和银行保险箱的例子一样,服务契约价格的高低决定了赔偿金额的大小。因此,无论是生命或物质,本身并没有客观的价格,而是通过经济活动中的服务契约,直接或间接、明白或隐晦地被赋予了某种价格。采取生命无价的立场,除了满足心理上高尚尊崇的虚荣之外,对于解决问题无能为力。

上面就是为你讲述的第三个重点,正义的生命无价立场看上去正义,但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面来简单回顾一下今天为你分享的内容。

第一,正义是一种工具性概念,它不是目的本身。人类社会需要靠正义来维持运作、创造价值,因此,在不同的社会发展阶段,正义被赋予不同的内涵。在原始社会,正义是人类生存的必需品,但由于资源的极度匮乏,原始社会只能以最小的成本,来实现最低限度的正义。到了传统社会,正义的内涵已经渗入了效率的成分。而进入现代工商业社会后,效率变得更加重要,成为衡量正义的主要依据。

第二,法律经济学里有一个重要原则,也就是社会财富最大化原则,以及由此推出的社会成本最小化原则。社会财富最大化原则是指,法官在判案时需要考虑怎么判,才能使社会里的财富越来越多?社会成本最小化原则是指,在一个责任事件当中,谁防范意外的成本最低,就值得由谁来防范意外。

第三,正义的生命无价立场看上去正义,但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。对于意外伤害事件,经济活动中服务契约价格的高低,决定了赔偿金额的大小。

总之,如果用四个字来总结全书,那就是,正义有价。一方面,对正义的追求需要社会付出相应的资源,在资源约束条件下,只能实现有限正义;另一方面,在经济活动占主导的现代社会,经济效率成为衡量正义的重要依据。

撰稿:徐玲 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

-

正义是一种工具性概念,它不是目的本身。在经济活动占主导的现代社会,经济效率成为衡量正义的重要依据。

-

法律经济学的两个重要原则:社会财富最大化原则,以及由此推出的社会成本最小化原则。

-

生命无价立场看上去正义,但是对于解决法律实践中的定价问题没有帮助。对于意外伤害事件,经济活动中服务契约价格的高低,决定了赔偿金额的大小。