《改革的逻辑》 苗博特解读

《改革的逻辑》| 苗博特解读

关于作者

周其仁,著名经济学家,北京大学国家发展研究院的教授,长期关注中国经济改革问题。周其仁曾在东北农村当了十年知青,恢复高考后考上中国人民大学经济系。因为丰富的农村生活阅历,在中国酝酿包产到户改革时期,周其仁亲身参与了农村调研和文件起草工作。

关于本书

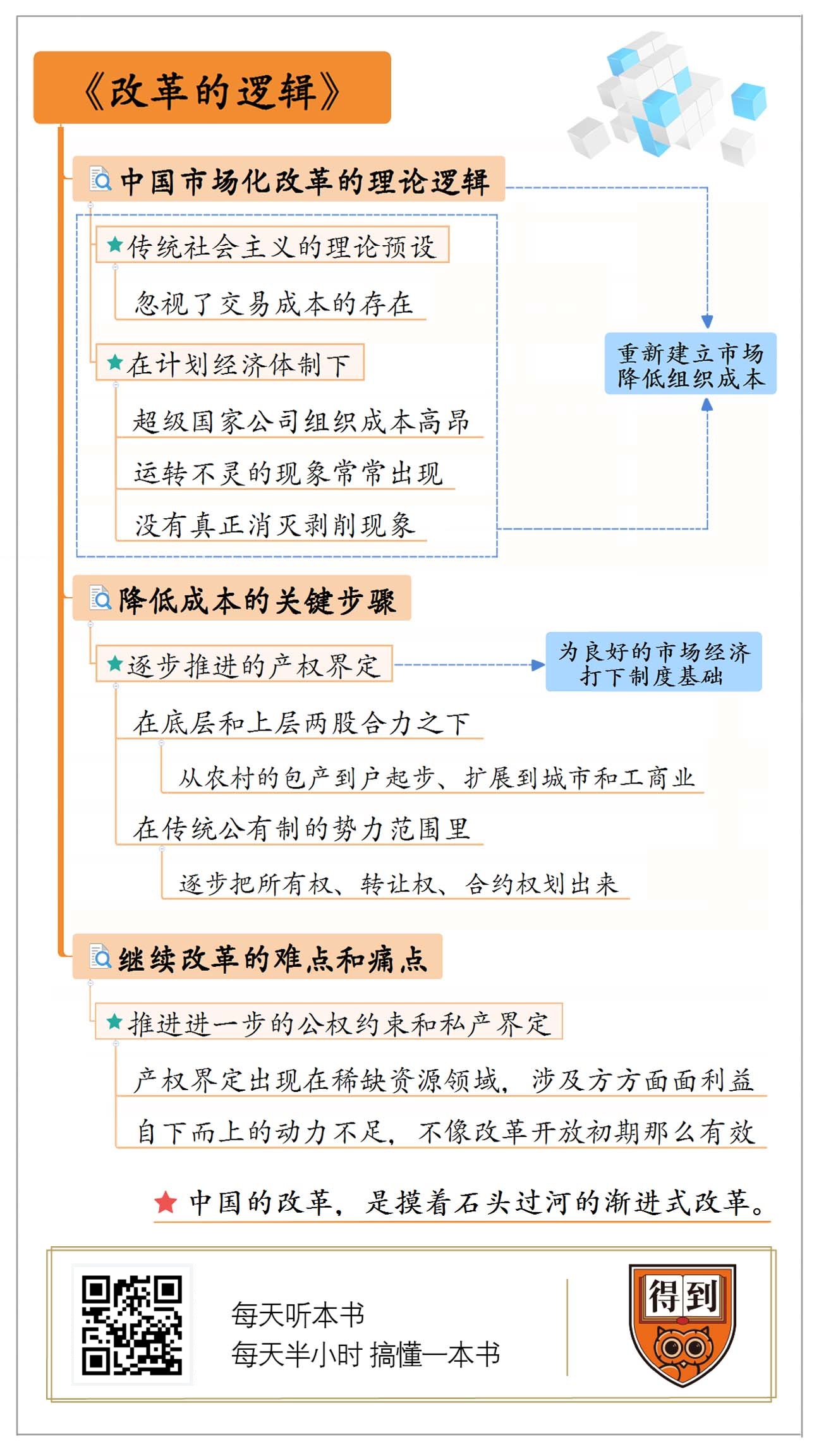

本书是周其仁多年来经历和研究中国改革的体会和总结。在本书中,他运用制度经济学理论,剖析中国改革,指出了传统社会主义在理论假设上的一个误区,解释了计划经济为什么行不通。在这个理论基础上,他进一步分析了改革成功的关键步骤,以及当下继续推进改革的难点和痛点。

核心内容

中国改革纠正了传统社会主义理论预设中的一个偏差,大幅度降低了中国作为一个“超级国家公司”的组织成本,这是改革取得阶段性成就的理论逻辑。从农村到城市,从农业到工商业,逐步重新界定产权,为活跃的市场交易奠定制度基础,是降低成本的关键步骤。最后,渐进式的改革也是不均衡的改革,在很多领域存在伸缩余地很大的制度空间,继续改革的难点,是推进进一步的公权约束和私产界定。

你好,欢迎每天听本书。本期要给你解读的书叫《改革的逻辑》,作者是著名经济学家、北京大学国家发展研究院教授周其仁。

几十年来,中国的改革取得了有目共睹的经济成就,也带来了一些非常值得深入探讨的问题。比如说,改革给中国经济带来了井喷式的增长,这背后的原因和机制是什么?这个问题的答案就特别有争议,全世界对中国感兴趣的经济学家、政治学家们提出了各种各样的解释。有人说是因为中国的廉价劳动力和比较优势,也有人说是因为中国强有力的政府和举国体制,到现在也没有一个定论。再比如说,我们都知道改革不是一蹴而就的,是一个持续时间比较长的过程,有多长呢,你比较一下就有感觉了:我们要改革的这个体制,是从二十世纪五十年代初到改革开放前,用了三十年时间建立起来的,而我们改革的过程已经持续了四十年。摸着石头过河的时间,比挖这条河还要久、还要费劲,这背后的原因是什么呢?当下的中国,改革的难点和痛点到底在哪里?

可以说,关于中国改革的许多问题,仍然笼罩在一团迷雾中。不少人看中国改革,就像雾里看花一样,有很多困惑。这本书的作者周其仁,可能是为你解答这些疑问的最合适的人选之一。因为周教授本人的经历,可以说和中国改革的大背景密不可分。周其仁身上最传奇的一点,应该是他曾经在黑龙江完达山当了差不多八年的猎人。在这段时间里,他在山上自己搭茅舍住,种菜吃,还学习挖陷阱,捕野鹿。他的这段经历并不是自己主动归隐山林,而是因为当时知识青年上山下乡的时代背景。作为一名知青,周其仁被分配到黑龙江建设农场,从1968年到1978年整整待了十年,直到恢复高考,才进入中国人民大学经济系就读。正是因为他有在东北农村多年的阅历,在人大读书期间,周其仁得到了农民问题专家杜润生的指点和支持,参与了农村改革几个重要政策文件的起草和修订,可以说是中国历史性地拉开改革大幕的亲身参与者。

本书就是周其仁多年来亲身经历和研究中国改革的体会,我将从以下三个重点来为你介绍他的理论,分别是中国改革的成功逻辑、关键步骤和未来难点。首先,中国改革纠正了传统社会主义理论预设中的一个偏差,大幅度降低了中国作为一个“超级国家公司”的组织成本,这是改革取得阶段性成就的理论逻辑。其次,从农村到城市,从农业到工商业,逐步重新界定产权,为活跃的市场交易奠定制度基础,是降低成本的关键步骤。最后,渐进式的改革也是不均衡的改革,在很多领域存在伸缩余地很大的制度空间,继续改革的难点,是推进进一步的公权约束和私产界定。

我们先来看看第一个重点,为什么说中国从计划经济向市场经济转型的改革,跳出了传统社会主义在理论假设上的一个误区,节约了一个超级国家公司高昂的组织成本。

我们知道,中国的计划经济体制学的是苏联,那苏联是怎么创造出来这套制度的呢?主要有两方面的考虑:从道义上来说,市场经济中存在着资本家对工人剩余价值的剥削,是不公正的;从发展预期来说,在资本主义经济中,随着企业规模越来越大,企业内部的计划和命令,总有一天会扩展到整个国民经济,到时候整个国家就是一个靠计划和命令运行的大公司,市场交易自然就消亡了,因此,资本主义发展到后来必然走向更公正的社会主义,既然如此,苏联就决心要提前建立社会主义计划经济,人为跨过资本主义这个阶段。

这个思路有没有问题?后来的历史发展证明,有。计划经济体制并没有把人类理想中的社会蓝图变成现实,还造成了经济发展的低效率、物资短缺等许多问题。那么问题出在哪里?抛开实践层面的种种原因,周其仁认为,在计划体制下面运行的中国经济,就像一个超级大的公司,由于权力高度集中,这个公司运行的成本非常高。但是计划经济体制背后的理论假设存在一个致命的缺陷:它忽视了在现实世界的经济运行中,还存在交易成本这个东西,认为资本家就是纯粹的剥削者,对整个经济没有其他贡献。

这个观点其实也不是周其仁的原创,而是他对经济学家科斯的理论的演绎和发挥。科斯这个人特别神奇,他一辈子主要的学术作品就是两篇论文,凭着这两篇论文,他在经济学界开山立派,开创了一个叫“新制度经济学”的经济学流派,并在1991年获得了诺贝尔经济学奖。科斯的主要贡献之一,是对市场运行和企业运转的成本问题作出了突破性的分析。

科斯区分了两种成本,一种是在企业外部的市场上产生的交易成本,另一种是在企业内部产生的组织成本。科斯指出,如果说资本家做的仅仅是雇佣工人,让工人生产产品,然后拿去市场上交换,把工人的剩余价值占为己有,那么确实,这是一个面目可憎的剥削者的角色,但是这种假设曲解了现实。因为现实世界常常存在信息不充分的情况,从雇佣工人到发现顾客的需求,从生产产品到最终实现交换,其中的每一步都存在或多或少的交易成本。对资本家来说,不管是找到合适的员工,还是判断市场信息,以及签订合约、处理纠纷等等,这些事情都需要花费大量时间精力,都是成本。

我们通过一个例子来看一看。不知道你注意过没有,如果你想买一个东西,上网搜索过之后,你再浏览什么网页,就很容易在网页边上看到一些向你推荐类似商品的广告。很显然,这些广告是精准针对你的需求投放的。你可能不知道,在这个看起来简单的广告推荐系统背后,有一大批的人为了定位你的需求付出了很多劳动。比如,程序员要优化推荐算法,产品经理、文案和交互设计师需要把广告设计得抓人眼球,卖东西的商家需要找到靠谱的广告设计公司和投放公司,这一切上上下下的努力都是为了最终达成交易,把商品卖给在电脑前面点击鼠标的你。所以说,自由市场不是一个零摩擦力的世界,在其中,买方和卖方的信息并不是透明可见的。古典经济学认为市场万能,就是忽视了交易成本的存在。科斯慧眼独具,指出了交易成本存在这个现象,它非常普遍,却一直被经济学家们忽视。在市场经济中,由资本家主导的企业,虽然存在剥削问题,但也为整个经济的成功运行节约了交易成本。

回到我们前面的那个问题,苏联模式把资本家打倒在地,取消市场交换,用计划来管理经济,交易成本从此是不存在了,但却转化成了管理一个超级国家公司的组织成本,原来由千千万万个资本家和企业承担的成本,包括收集需求和生产信息、决策和指挥、发现错误并纠正等等,现在全落到了国家头上。俗话说,计划赶不上变化,现实情况千变万化,全靠国家计划来运转经济,不但经济容易出现周转不灵,国家面对高昂的决策成本也是不堪重负。更不用说,由国家来扮演一个“总指挥家”或者说“总资本家”的角色,并没有消灭剥削。比如说,在大锅饭制度下,多劳却不能多得的人,实际上受到了偷懒者的剥削。在改革开放前,中国农村搞大锅饭,出现生产效率低下、农民饿肚子等问题,实际上就是这种隐形的剥削带来的。

所以说,中国的市场化改革,在经济学家看来本质上是一个节约成本问题。计划经济体制在理论假设上,忽视了交易成本的存在,取消了市场,打倒了资本家和私营企业,建立了一个超级国家公司,但是既没有消灭剥削,又使得交易成本转化成了组织成本,还把这些成本从分散变成集中,全都压到了国家头上。所以,改革需要把市场带回来,靠市场这个看不见的手,降低经济运行的成本,给权力高度集中的超级国家公司减减负。

以上就是我给你讲的第一个重点:超级国家公司成立之后,发现组织成本太高,需要把经济运转的成本降下来。

那么,具体怎么做才能降低成本呢?自从1978年以来,中国在很多方面都进行了大刀阔斧的改革,比如说,进行了中央和地方的的分权改革,还开始重新界定产权,把市场带回到经济中来,还承认了企业家的合法地位,等等,在这些变化中,哪一步最关键、最重要呢?

周其仁认为,改革的关键步骤是重新承认和界定产权,从农村的包产到户开始,逐渐扩展到城市、商业和工业。你可能会问,前面提到的这些改革,每一条听起来都很重要,凭什么说产权是最根本、最重要的呢?确实,地方分权改革很重要,因为中央把更多权力下放给地方,相当于把一个大的超级国家公司打碎成很多小的地方公司,这样能够提高决策的自由度,降低信息成本。承认企业家的合法地位也很重要,这样能够鼓励民营公司的发展,盘活经济,扩大就业。但是,这些都不是改革的核心,中国改革的核心是把市场带回到经济运行中来。一个超级国家公司分解成许多分公司,加上民营公司,不靠计划和命令来指挥,就必须发挥市场自己的协调功能。但是,别忘了,我们在计划经济时代取消了市场,即使中央向地方分了权,也允许私人办企业,市场还没有重新建立起来也没有用,因此,怎么重新建立市场就成了改革的关键步骤。

从科斯的观点出发,周其仁认为,重建市场最重要的手段是产权界定,因为市场交易的前提是清晰的权利划分。这个道理用大白话来说非常简单,也很符合常识:要是一个东西不是我的,我怎么转手买卖呢?也就是说,产权,也就是物产的所有权,这个东西是市场交换能够进行的前提。在产权不清晰的情况下进行交易,可能会引发纠纷和扯皮,增加不确定性和成本。举个例子,如果你曾经走在街上,碰到过看起来像扒手的人,向你展示和兜售苹果手机,你对这一点的感受可能就会比较深。这些来路不明的苹果手机可能是最新款,价格还低于市价,但很多人可能还是不会买,为什么呢?除了道德方面的原因,还有就是担心潜在的纠纷:万一原主人通过定位找上门来怎么办?万一警察抓住了扒手要追赃怎么办?我也付过钱了,这个手机应该归谁呢?可见,一旦物品的所有权不清楚,可能造成潜在的麻烦、风险和损失,市场交换行为就很难活跃起来。

中国希望重启市场交易来给超级国家公司减负,就必须清楚地界定私人产权,现在回过头看这个逻辑好像挺简单、挺明白的,但是在二十世纪七十年代,很多人的思路被苏联式的体制给牢牢捆绑住了,不敢动,好像改革一下,就是关系到社会主义道路的大事。那个时候,思想上最没有负担的反倒是基层的农民,因为天天种地却吃不饱饭这件事,他们体会最深。周其仁形容说,农民的肚皮是改革的第一动力。我们知道,农村自发的包产到户是改革的开端,包产到户虽然没改变农村的集体土地所有制,但是,它让农民从集体劳动和挣工分中解脱出来,允许他们承包一块土地,在上交一定份额的农产品后,余粮就是自己的,可以自己留着吃,也可以拿到市场上去卖。虽然农民对农地没有所有权,但是,通过承包制,他们拥有了明确的使用权、经营权和收益权。不过,这种因为吃不饱饭的压力而促成的基层合约,如果没有得到自上而下的承认,给农民带来的预期仍然是不稳定的。在这种情况下,中国迈出了历史性的一步,承认和保护了农村自发的产权界定行为,这就在传统的全盘公有化的体制里,画出了一条农民私人权利的界限,在底层和上层两股合力作用之下,正式重建私人产权。

农村的大锅饭被废除后,农村出现了很多剩余劳动力,农业部门消化不了,就流入商业、工业,引起了一系列连锁反应。首当其冲的是雇工问题。现在的大学毕业生,不管是自己创业开公司,还是在民营企业工作,都是很常见的事情,但在当时,民营的工商业主雇佣帮工,却是一件对传统社会主义形成挑战的事情。这背后根本的原因,我们在前面也提到过,就是传统社会主义的理论假设里,不存在交易成本这个事,认为企业家就是一个纯粹的剥削者。当时的观念僵化到什么地步呢,有人从资本论里翻找教条,得出一个“雇工在7个人以下,算个体户;超过7个人,就产生了剩余价值,就算剥削”的结论。好在自从农村的包产到户撕开口子,这种纯教条的禁锢变得越来越弱。

私人雇工怎么处理,可以说是改革遇到的第二件大事。当时的做法是静观其变,先看看这些企业会发展成什么样,也给各种不同意见一个缓冲余地。事实证明,包产到户后民间自发形成的各种企业组织形式,并没有对社会造成什么伤害。1986年,中央五号文件正式承认了私营企业。在周其仁看来,这是中国改革的第二次飞跃,因为它对产权作出了进一步的明确肯定,不仅承认劳动者有基于自己劳动能力的财产权,也承认创业当企业家的权利,还在政策和法律的框架里,明确了通过市场合约包括雇工合约来组织经济、发展生产的权利。其实市场经济,说白了,就是要保障大家能在市场上买卖东西。从农村到城市,从农业到工商业,把相关的所有权、转让权、合约权都给划清楚,就构成了一个活跃的市场经济的制度基础。

以上就是我给你讲的第二点内容,在中国所有的改革举措中,最关键的一步是通过底层和上层的合力,逐步重新界定私人产权,为一个良好的市场经济打下了制度基础。

按照这个逻辑走下去,好像改革也不是特别困难,不就是把原来不清晰的权利,一项一项都给明确划分出来吗?那么,为什么到现在,这个产权界定的工作还没有彻底完成?都说改革进入深水区,现在继续推进改革的难点和痛点到底在哪里呢?这就是我要为你讲的第三个重点:在权利的重新界定过程中,存在着一个伸缩余地很大的体制选择空间,在这种弹性下,容易改革的都改完了,剩下的都是一些涉及面比较广、利益又盘根错节的硬石头,这就导致了我们现在面对的产权界定问题,比改革之初要复杂得多,也困难得多。另外,改革开放激发的经济增长,使中国摆脱了饥荒这样的危机性事件,那么继续改革的动力在哪里,怎样才能实现彻底的产权保护,是未来改革的一个主要痛点。

中国的改革,是摸着石头过河的渐进式改革,因此,中国的产权界定,不是方方面面齐头并进的,而是不整齐、不均衡的,有的地方走得快一些,有的地方走得慢一些。比如说,在环境污染、农地征用、矿产开发、旧城改造这些领域,产权界定牵涉到多方面的利益,怎么明确和保障各方的权益就非常困难。产权这个概念,字面上是物产的所有权这个意思,但是用经济学的语言更精准地定义的话,它是对稀缺资源的一种排他性占有。什么意思呢?你想想,一件东西,它本身很稀缺,你也想要,我也想要,这才产生了产权这个东西,通过法律的、制度的形式,把一件东西到底属于谁给明确下来。比如说北上广的房子很稀缺,所以人们需要通过房产证这个东西,把它到底属于谁给写下来,写下来之后,还需要制定法律来保护产权,私闯民宅要承担法律责任。反过来,如果它在一般情况下不稀缺,不会有人争抢,就没有产权这个说法。比如说,虽然人人都要呼吸空气,但没有人会去宣称,这个房间里的空气是属于我的,没有我的许可,你们谁都不许吸。

所以,对归属还没明确的稀缺资源进行产权界定,是一件有人受益就会有人受损的事情,在中国的改革中存在不少这样的雷区。在这些雷区里,不同的利益方都有些什么权利,各自的势力范围怎么划分,目前还没有共识。我们怎么样才能摸索出一套好的制度安排,在这套安排下大家的利益诉求都能合理合法地解决呢?这个问题就很棘手,很难办。更不用说,我们现在还面临改革动力不足这个大问题。

中国早期的改革是被危机逼出来的。农民吃不饱饭,自发搞起了包产到户,安徽、四川等地的地方政府在调查研究之后,制定了支持变革的地方政策,最后才是上升到中央层面,中央连发五个一号文件给予肯定。其实那些上层看起来好像是老大难的问题,在底层已经有了突破和解决办法,但是迫切需要一个承认,需要上下两股的合力,把变革给肯定下来,才能进一步向前发展。这个底层驱动的思路,可以说主导了早期的改革。和苏联、东欧那种专家设计的全盘市场化改革不同,中国的办法是从实际出发,不管三七二十一先走起来。改革之初,没有一个大家都接受的顶层设计,哪里走不通了,就东走走西看看,鼓励各个地方做做实验,摸索一个解决方案,直到把问题解决。

经过几十年的发展,现在农民饿肚子这种危机性事件几乎不会再发生了,在这样一种新环境里,改革的动力就成了个问题。一方面,底层危机造成的推动力不那么足了,另一方面,很多难改的问题,也不是光靠地方上的实验就能解决的。比如说,地方政府征收农民土地常常造成很多矛盾,但是追根究源,这些问题和现行的单一征地制度,和中央与地方的财权、事权划分等其他问题都是有牵连的,没有通盘考量,地方也接不下这一块硬石头。所以,到了今天,改革的复杂程度和艰难程度不比改革早期低。

在周其仁看来,如果说早期主要是民众自发地摸着石头过河,现在已经到了需要执政者更主动,自上而下摸石头的时候了。中国改革想要取得更进一步的成就,不能只依靠迫在眉睫的危机推动改革,而要在清晰的全局目标下,进行整体的通盘考虑,依靠顶层设计来深化改革。周其仁认为,这将是未来改革的主要发动机。

说到这里,这本书的主要内容就给你介绍完了,下面,来为你总结一下知识要点。

首先,我为你介绍了经济运行中的成本问题。传统社会主义的理论预设,忽视了交易成本的存在。在计划经济体制下,国家把私营企业都取消,整个国民经济变成了一个由计划和命令指挥的超级国家公司,组织成本非常高昂,运转不灵的现象常常出现,也没有真正消灭剥削现象,因此,中国市场化改革的理论逻辑,就是重新建立市场,削减超级国家公司的运行成本。

其次,我们分析了中国改革中的关键步骤,那就是逐步推进的产权界定,因为清晰的私人产权是盘活市场交易的前提。中国的改革在底层和上层两股合力之下,从农村的包产到户起步,扩展到城市和工商业,在传统公有制的势力范围里逐步把所有权、转让权、合约权给划出来,奠定了一个活跃的市场经济的制度基础。

最后,我们讲到了继续推进改革的未来难点和痛点。渐进式的改革也是不均衡的改革,在重新界定产权的过程中,存在着一个伸缩余地很大的体制选择空间。容易改的都改完了,剩下都是硬石头。我们今天面临的产权界定问题,往往出现在稀缺资源领域,涉及方方面面利益的问题,因此改革起来特别困难。再加上自下而上的动力不足,原先那种底层创新、上层承认的路径也不像改革开放初期那么有效。怎么样才能为新形势下的改革提供充足的推动力,是中国深化改革的一个痛点。在周其仁看来,改革进行到今天,需要通盘考虑顶层设计,为深化改革和进一步明确产权提供主要驱动力,把没有彻底完成的私权界定送上轨道,把公权约束这个议题尽早提上日程,以实现全面、彻底的产权保护。

说到这里,不难看出,这本书看待经济的视角主要是自下而上的,它的逻辑链条是,只有明确了私人产权,自发的市场交易行为才能活跃起来,从而带来经济的发展,政府如果过多卷入市场行为是不好的,需要进行自我约束和调整。这其实是我们前面提到的制度经济学的基本观点。那么,用这个逻辑解释中国的改革以及中国改革的前景是不是合理呢?这就是一个特别有争议的问题了。有的经济学家很不喜欢这一派的观点,比如说,我们之前解读过一本书,叫《伟大的中国工业革命》,这本书点名批评了制度经济学。它认为,市场从来就不能靠自发的交易行为形成,需要强有力的市场创造者来推进,在过去,政府扮演了这个创造者的角色,而在未来,中国仍然需要一个灵活有为的市场创造者。一个强调自下而上,一个强调自上而下,两派观点唱对台戏,到底哪个才正确呢?很遗憾,目前来看还没有标准答案。对于中国改革这个历史性现象,我们需要更多的时间,来看看这些不同的解释,哪个更具有生命力。

撰稿:苗博特 脑图:摩西 转述:顾一菲

划重点

1.计划经济体制在理论假设上,忽视了交易成本的存在,建立超级国家公司,使得交易成本转化成了组织成本。

2.在中国所有的改革举措中,关键是重新界定私人产权,为市场经济打下了制度基础。

3.怎样才能为新形势下的改革提供充足的推动力,是中国深化改革的一个痛点。