《摇滚吧,经济学》 杨蕾解读

《摇滚吧,经济学》| 杨蕾解读

关于作者

这本书的作者艾伦·克鲁格是美国普林斯顿大学的经济学教授,世界排名前50位经济学家之一,曾担任白宫经济顾问委员会主席。

关于本书

作者在书里以音乐产业为例,解释了美国近年来经济领域发生的变化。作者采访了大量产内人士,分析了海量行业数据,把原本不太透明的音乐产业呈现得很清晰。

核心内容

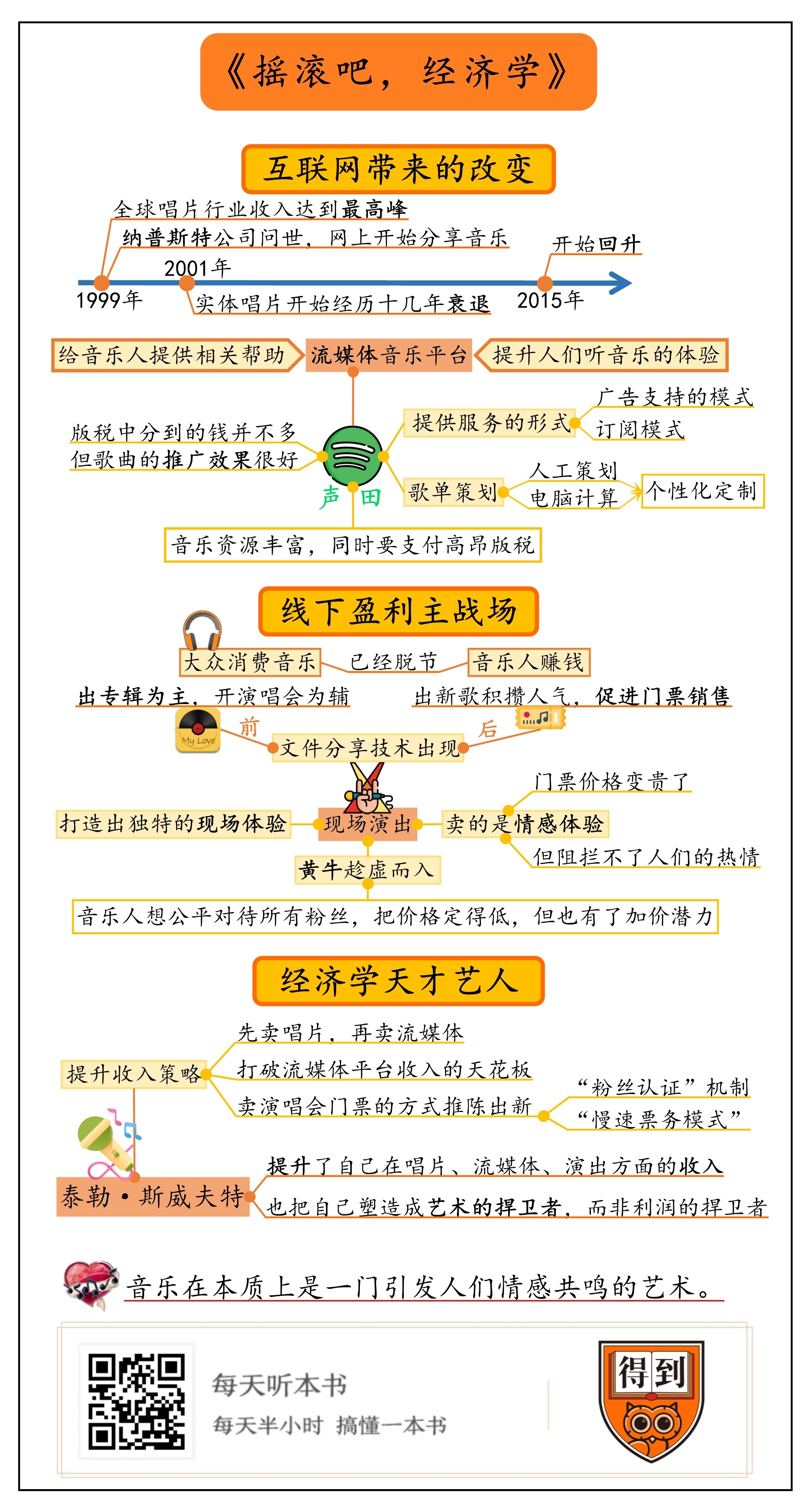

第一,为什么说互联网没有瓦解音乐产业,反而还带来了增长?第二,音乐行业怎样把线下变成了盈利的主战场?第三,音乐人如何突破行业限制,提升收入?

你好,欢迎每天听本书,我是杨蕾。本期音频为你解读的书,名字很有意思,叫《摇滚吧,经济学》,副标题是:披头士、流媒体和经济学的故事。

但是,你可别被这个书名带偏了。这本书主要说的,不是经济学,也不是摇滚乐,它实际上讲的是,过去20多年里,互联网到底是怎么改变音乐这个行业的?

关于这个问题,不了解音乐行业的人,也会有一个大致的感觉:互联网给音乐行业带来的冲击太大了。最明显的一点,以前听歌得买CD,有了互联网后,很多内容都变成免费的。你可以想象一下,这个冲击有多大。

但是,读完这本书之后,我发现,真实情况跟我们想象得不太一样。这本书的作者给我们提供了一组观察这个问题的新角度。

第一个角度是数据层面。过去我们觉得,互联网给音乐行业带来的是打击,网上到处是免费音乐文件,唱片卖不动,音乐人赚不到钱,经常有人说,“音乐行业已经死了”。但奇怪的是,截止到2019年,全球录制音乐产业已经连续增长五年了。而且很多歌手的收入,也是一路走高。比如,美国女歌手泰勒·斯威夫特,一年能赚1.85亿美元。当然,数字只是一个表象。这个行业在互联网的催化下,发生了一些更加根本性的转变,到底是什么变了?

这就要说到这本书提供的第二个角度,行业逻辑的角度。音乐产业很神秘,关键数字都不公开,比如,歌手签的天价合同是多少钱,演唱会、唱片收入怎么分等,我们都不清楚。而这本书的作者深入调研了很多年,他从音乐行业的底层逻辑出发,让我们看到互联网技术在过去20年里,是怎么一点点改造这个行业的。它带来的,不仅仅是新的平台、新的渠道、新的内容,更是对整个行业结构的一次重塑。

这本书的作者是一位经济学教授,叫艾伦·克鲁格,他在美国普林斯顿大学教过书,奥巴马当总统时,克鲁格还当过总统经济顾问委员会主席。为了让人们清晰地看到音乐行业怎么运作,克鲁格花了很多工夫,采访了大量业内人士,分析了行业数据。

经济学家为什么要写音乐产业?因为在克鲁格看来,音乐产业就像经济的一面镜子,能展现出美国整体经济近年来的变化。他想通过讲述音乐产业的故事,让大众明白,经济因素怎么影响日常生活。关于经济学,每天听本书已经为你解读过几十本了,很少有人能把不太透明的音乐产业写到像克鲁格这样清晰的程度,所以,今天我的解读重点就是二十多年来音乐产业的故事。

接下来,我会从三个问题,为你讲述这本书的精华内容。第一,为什么说互联网没有瓦解音乐产业,反而还带来增长。第二,互联网对一个行业最重要的改造,就是把它搬到线上。但是,音乐行业却很特殊,它在互联网的加持下,反而走到了线下,把线下变成了盈利的主战场。这到底是怎么发生的呢?第三,新业态下,音乐人是怎么赚钱的?我会以斯威夫特的故事为代表,看看音乐人怎样突破行业限制,提升收入。

好,我们进入第一部分。

互联网刚进入音乐行业时,的确带来了很大打击。1999年,全球唱片行业的收入达到最高峰,美国歌手小甜甜布兰妮的一张专辑,光在美国就卖了1400万张。也是在这一年,纳普斯特公司问世了,它是一家文件共享网站,从此,所有人都能在网上分享音乐文件,正版唱片的销量开始下滑。从2001年起,实体唱片经历了长达十几年的衰退,直到2015年才开始回升。

音乐行业从衰退到回升,这背后的大功臣就是流媒体音乐平台,比如声田(Spotify)、苹果音乐、QQ音乐等。2018年,流媒体收入已经占到整个行业收入的46.6%,接近实体唱片收入的2倍(1.89倍)。

这些流媒体平台都做了什么?简单说,他们利用互联网技术,把人们听音乐的体验变得更好,人们愿意在网上花钱听音乐,也愿意花更多时间听音乐,流媒体平台还带动了唱片的销量。以前我们习惯买唱片听音乐,就像在一张固定的菜单里点菜,现在,听歌这件事变得像去吃自助餐,想听什么这里都有,打开听歌软件就行了。那流媒体音乐这个“自助餐”的规模有多大呢?书里说,2017年,美国以流媒体形式合法播放的歌曲总数达到了1万亿首,这个数字到2019年还会翻一番。

接下来,我们以全球最大的音乐流媒体平台声田为例,来具体了解下,流媒体是怎么提升听我们音乐的体验的。

丹尼尔·埃克是声田的CEO,2006年创立了这家公司,那时,他就想让声田给用户提供最好的听音乐的体验,要比盗版音乐网站更快、更容易。现在,声田的市值超过了400亿美元,在全球拥有近3亿用户,付费用户超过1亿人。流媒体平台提供服务的形式主要有两种:广告支持的模式,我们能免费听音乐,但偶尔会被广告打断;另一种是订阅模式,每个月花钱就能听没有广告的音乐。这两种服务形式声田都有,不管你花不花钱,都可以享用它的海量音乐,它的曲库超过5000万首,几乎囊括了所有的流行音乐。除了巨大的曲库,声田还提供精心策划的播放列表,也就是歌单,你可以根据自己的心情、对音乐风格的偏好进行选择。

不过,维持巨大的曲库需要支付高昂的版税。声田一年的营收大概在80亿欧元左右,这些钱里有六七成都会用在给唱片公司和音乐人支付的版税上。其他流媒体平台,基本上也都会把大部分开支花在版税上。

光是声田一家的版税支出就这么多,听上去,流媒体能给音乐人带来不少收入,实际上,分到他们手里的钱并不多。作者说,“流媒体可以让许多音乐人挣到一点钱,却很难让任何人挣到一大笔钱”。热门歌曲的创作人,从流媒体平台这里拿到的钱并没有很多,书里介绍,一首热门歌曲每被点播100万次,版税收益通常在2000美元到3000美元之间。没有热门歌曲的音乐人,分到的版税就更少了,2018年,美国音乐产业研究协会的一项调查显示,有28%的音乐人从流媒体上获得了收入,而处于中间位置的音乐人只拿到了100美元。

既然钱不多,为什么唱片公司和音乐人还要跟流媒体平台合作呢?最主要的原因是,流媒体平台推广歌曲的效果非常好。现在,流媒体是人们发现新音乐的重要渠道之一。拿声田来说,这家公司在2018年上市,上市前他们说,平台上有31%的收听时间都是通过歌单实现的,两年前,这个比例还只有20%。也就是说,很多人在流媒体平台上听音乐不是靠主动搜索,而是根据歌单里的推荐被动收听。

刚才说到,声田曲库里的歌曲超过5000万首,音乐资源这么丰富,歌单的推广效果又这么好,那他们是怎么策划歌单的?作者介绍,像声田这样的流媒体平台,通常会靠人工策划或者电脑计算,挑选出一组歌曲,有时候也会把两种方法结合。人工选出一组歌曲,其实就像电台音乐节目一样,但跟电台不一样的是,流媒体平台能收集到听众的大量信息,比如,他们过去听过哪些音乐,喜欢听什么,然后运用这些信息,制定出个性化的推荐歌单。流媒体平台既可以为大众定制设计歌单,比如声田的“今日热门金曲”,也可以给一个人做个性化定制。

除了提升听音乐的人的体验,流媒体平台还能给创造音乐的人提供帮助。声田会给艺人提供一个数据仪表盘,帮助他们了解粉丝的看法、确定自己的目标观众、选定巡演地点,除了声田,苹果等公司也在提供类似服务。不管是给用户提供个性化歌曲推荐,还是给艺人提供帮助,对流媒体平台来说,最重要的工具,就是跟用户音乐偏好相关的数据。他们拥有的数据越多,就能提供更好、更个性化的服务,服务做得越好,用户切换平台的可能性就会越小,流媒体平台未来提高服务价格的空间也就越大,从而形成一个正向循环。

在这一部分,我们了解到,过去,人们都以为音乐行业被互联网瓦解了,实际上,它还在增长。互联网技术这个一度摧毁了音乐行业的“武器”,在流媒体平台的手里,成了拯救音乐行业的工具,它们把人们听音乐的体验变得更好。

通常,一个行业的互联网程度越高,意味着这个行业的线上化程度越高,就是说,一切关键节点都搬到了线上,但奇怪的是,互联网来了以后,音乐人的主要收入,更多的是靠线下,而不是线上。接下来,我们从美国音乐人的生存状态,来看看,音乐人的盈利战场是怎样从线上转移到线下的。

音乐行业是一个小得让人惊讶的产业。2017年,全球音乐总消费只有500亿美元,这一年,全球在娱乐和媒体行业上总共消费了2.2万亿美元,音乐只占2%的份额。美国人花在抽烟上的钱是花在音乐上的5倍多。

音乐产业这么小、还得遭受来自互联网技术的暴击,音乐人是怎么生存的?书里介绍了来自美国人口调查局的数据,从中我们能大致看到美国音乐人的生存状态。2016年,美国有21万人认为自己是音乐人,他们的薪水很低,排在中间位置的音乐人,一年的收入是20000美元,这比其他所有行业的中位收入要低15000美元。

我们经常看到有人戴耳机听音乐,商场、餐厅这样的场合里也放着音乐。为什么音乐人收入会这么低呢?因为,大众怎么消费音乐跟音乐人怎么谋生赚钱,这两件事之间已经脱节了。音乐人从音乐版税上获得的收入很少,卖版税赚的大部分钱都被唱片公司拿走了。音乐人跟唱片公司签完合同以后,通常会拿到一笔预付金,未来的版权收入里他们只能拿10%到12%的份额。你可能觉得,唱片公司太黑心了,实际上,唱片公司也有自己的难处。绝大多数唱片都不赚钱,唱片公司发行的唱片,通常每十张里只有一到两张能回本。唱片公司做唱片,有点像风险投资人投项目,期盼能投中几张赚钱的唱片,然后用这些钱抵消亏本唱片的开销。

既然在音乐版税上分不到什么钱,音乐人只能找其他的出路。作者说,大部分音乐人的主要收入靠的不是音乐,而是现场演出。

1999年,文件分享技术出现之前,大部分音乐人会以出专辑为主,开演唱会为辅。他们把演唱会的门票维持在比较低的价格,这样就能靠演唱会积攒人气,人气高了,专辑销量提升,版税收入也就提高了。但纳普斯特公司出现之后,唱片市场被毁掉,音乐人拿不到什么版税收入,只能把利润核心转到演唱会上。于是,形势反转了,现在,出新歌成了音乐人积攒人气的手段,以促进现场演出门票的销售。英国著名歌手大卫·鲍伊很有先见之明,纳普斯特出现后没多久,他就建议其他音乐人要多举办巡演,因为“音乐这东西将变得像自来水或电一样方便可用”,巡演可能会是音乐人唯一还能带有个人特色的东西。

我们来看看,演出在音乐人的总收入里能占多大的比例。书里给出了一组数字,2017年,48位美国艺人都办了巡演,挣到自己绝大部分的收入,他们平均80%的收入都来自巡演,15%来自唱片,还有5%来自版税。例如,著名的U2乐队巡演收入就非常高,2017年,他们的收入在音乐人里位列前茅,达到5400万美元,这些收入的96%都来自巡演。

对音乐人来说,虽然整个大趋势都不太好,但起码还有一件事有利于他们——演唱会门票的价格越来越贵。书里介绍,从1981年到2018年,演唱会的平均票价上涨了400%以上,远远高于总体消费物价指数160%的涨幅。在1981年,买一张演唱会门票的平均价格只有12美元,到了2017年,这个数字已经变成69美元。

门票变贵了,也阻拦不了人们观看演出的热情。在北美的夏季,随便一周就会有大概300万人去看现场演出。美国著名的科切拉音乐节,每年只举办几天,然而,参加人数能达到20万人以上。大众为什么这么喜欢看现场演出?作者在书里提供了一个答案,“现场演出这一行卖的就是情感体验”。演艺公司汇演邦(Live Nation)的前高管说,人们看演出,就是想在艺人的音乐和表演中忘掉自我,体验跟其他粉丝产生共鸣的感觉。也就是说,现在的演唱会卖的不是音乐而是体验。不知道你会不会这样,很多人在看演唱会的前后会买T恤、徽章等纪念品,目的就是想记住这次体验。

为了给观众打造出独特的体验,很多音乐人会改变每一场演出的曲目,同一首歌在不同演出里的演出方式也不一样。不过,塑造演唱会体验的主要方式还是砸重金,舞台布置和制作变得越来越复杂,就是为了提升观众在视觉和听觉上的体验。精彩的音乐演出已经满足不了现在的观众了,他们去看演唱会,还想看到烟火效果、全息影像等高科技手段。为了满足观众的预期,开演唱会的成本也越来越高。比如,周杰伦开十场演唱会的成本差不多在四千万左右,他的每一件服装都是找时装大师专门定制的,为了配合演出主题,舞台上还会出现宇宙飞船休眠舱这样前卫的道具。

演唱会的成本虽然一直走高,但它有效填充了音乐人的钱包。作者在书里介绍了一份真实的演出合同,能让我们看到,演唱会的收入怎么分配,音乐人能拿到多少钱。合同里说,演出的音乐人能从门票收入里拿到10万美元的“担保预付金”,演唱会承办商从收入里拿走他们垫付的费用,比如,场地租金、演出设备的装卸费、保安费等。音乐人自己的相关开销也要用演唱会收入支付。剩下的钱会分给音乐人和承办商,通常音乐人能拿85%,承办商拿15%。顶尖艺人的“担保预付金”能达到数百万,收入分成比例也高达90%。

演唱会给音乐人带来收入的同时也带来一个难题——黄牛,也就是票贩子。如果一场演唱会的门票有加价潜力,职业票贩子就会操纵网络程序买走大量门票,加价卖给歌迷。像U2乐队这样顶尖音乐人的演唱会,一场就能让黄牛赚到一百多万美元。

作者在美国30多场演唱会上做过现场调研,他发现,热门演出的门票,有30%的门票都是黄牛转卖的,价格平均比原价高大概50%。为什么会存在黄牛呢?作者分析说,主要是因为音乐人不想让粉丝觉得自己只想从他们那里赚钱,想公平对待所有粉丝,不想把经济能力差的人拦在门外,就把门票价格定得比较低。门票价格在一定程度上也是演唱会体验的一部分,音乐人自然不想破坏这种体验。结果黄牛乘虚而入,买走大量门票,提高票价。真正想来看演出的人,要么得在门票刚开卖的时候,跟黄牛的抢票程序竞争,要么就得加钱。

观众很难跟黄牛抗争,但音乐人正在想办法拦截黄牛,这一部分的主人公,是一个成功拦截黄牛的创新者。她就是美国创作歌手泰勒·斯威夫特,作者把她称为“经济学天才艺人”。音乐行业规模这么小,唱片销售的高峰早已过去,流媒体带来的收入微不足道,但斯威夫特很会赚钱,2019年,她排在福布斯明星收入排行榜的榜首,一年的税前收入高达1.85亿美元。跟很多顶尖音乐人一样,她的大部分收入都来自巡演,但奇怪的是,她还大幅提高了唱片的销量,以及流媒体平台上的收入。

接下来,我们来了解下,这位“经济学天才”是怎么提升自己收入的,我把她的策略总结成了3点。

首先,先卖唱片,再卖流媒体。2017年,斯威夫特发布了专辑《声誉》。通常其他音乐人发了新歌,会先卖给某个流媒体平台独家版权赚钱。但是,斯威夫特发布完新专辑,不是立刻上架流媒体平台卖独家,而是先卖唱片。因为,音乐人从实体唱片销售里拿到的版权收入,要比流媒体平台分的多。忠实粉丝给偶像花钱的意愿是所有听音乐的人里最高的,他们愿意多花点钱买到新鲜出炉的专辑。在忠实粉丝的支持下,斯威夫特的这张专辑第一周的销量就超过了120万张,卖了3周之后,这张专辑才在亚马逊、苹果音乐和其他流媒体服务上推出,出售的价格也比实体唱片便宜一些。

第二,她打破了流媒体平台收入的天花板。我们知道,流媒体平台分给音乐人的版权收入很有限,要想从这些平台身上获得更多好处,很多顶尖音乐人采取的方式都是曲线救国。比如,有的音乐人要求流媒体平台必须要帮他做宣传,才肯同意把自己的歌加入这个平台的曲库,有的顶尖艺人甚至会直接收购一家流媒体公司。但是,斯威夫特的做法完全不一样,她不允许自己的音乐免费出现在流媒体平台,因为从免费模式的平台拿到的收入,要比付费模式的平台低。2014年时,声田的用户不用花钱就能听斯威夫特的音乐,年底她就从声田撤走了自己的音乐,跟苹果签了独家播放协议,因为苹果提供的是付费音乐服务。3年后,声田同意,专辑发行后的前两周里只给付费用户提供服务,斯威夫特的音乐这才回来。

第三,卖演唱会门票的方式推陈出新。作为顶尖音乐人,斯威夫特的演唱会门票一票难求。为了让真正的粉丝买到门票,斯威夫特采取了很多新策略。

想买斯威夫特演唱会的票,你得先证明自己是她的粉丝。怎么证明一个人对另一个人的忠诚度呢?斯威夫特采用过一套忠诚度积分系统。粉丝可以通过当义工、看她的音乐视频、购买专辑,去社交媒体上跟斯威夫特和演唱会赞助商互动,来体现自己的忠诚,增加自己买到门票的概率。这种做法叫作“粉丝认证”机制,能让斯威夫特达到两个目的:优待对自己忠诚度高的粉丝,把他们安排到购票队列的最前面;斯威夫特和演唱会赞助商能直接跟粉丝互动。

斯威夫特的另一项创新叫“慢速票务模式”,很大程度上解决了棘手的黄牛问题。这种创新模式的效果立竿见影,斯威夫特举办“1989”全球巡演时,采取的是传统的门票销售方式,有30%的票都流到黄牛手里。但举办“声誉”全球巡演时,她采取了“慢速票务模式”,结果只有3%的票流入黄牛手里。

卖演唱会门票的传统方式是把所有门票一次性全部放出,顶级音乐人的门票会在很短时间内售罄。比如,斯威夫特曾经在上海举办过演唱会,一万多张门票一分钟就售罄了。有的粉丝在演唱会开始卖票的时候,根本都没想清楚自己到时候有没有时间去看,但他没时间考虑,必须得跟黄牛的网络抢票程序竞争,职业黄牛重金投资了抢票程序,普通人大概率是抢不过他们的。于是,这就造成,真正想看演出的人别无选择,只能从黄牛手里买价格翻倍的票。

“慢速票务模式”是怎么拦截黄牛的?把售票的周期拉长,降低卖票速度,让粉丝能够买到一手票,但价格会因为购票时间不同而不一样,有点类似飞机票,临时买票的价格要比提前几个月买贵。斯威夫特和团队在出售“声誉”巡演的门票时,没有一次性把票卖光,而是分时段出售一定数量的门票。这样,演唱会门票开始出售后,粉丝在很长的一段时间里都能买到票,帮斯威夫特卖门票的票务公司说,“我们的计划是在她每晚登台表演之前才把演唱会最后一张票卖出去。”

这种方法不仅拦截了黄牛,还把黄牛想赚的溢价赚到音乐人自己的兜里。演艺公司汇演邦的高级巡演副总裁奥马尔,曾对美国演唱会行业杂志《Pollstar》说,把售票速度慢下来,同时向歌迷收取接近他们心理价位的票价,音乐人能从更少的巡演场次里获得更高的收益。

音乐在本质上是一门引发人们情感共鸣的艺术。音乐人提升自己的收入时,得小心翼翼,不能给粉丝留下贪婪的印象,不能让他们觉得,你这个人“只看重钱,而不是艺术”。如果音乐人和粉丝之间的情感纽带,被短期利益削弱了,音乐人的唱片销量、版税、演唱会收入都会受到影响。

有些知名艺人,为了维护“只看重艺术,而不是钱”的形象,甚至会表现出自己不在乎唱片收入,把非法音乐下载看成好事,毕竟他们的主要收入靠的是演出而不是唱片。美国歌手夏奇拉甚至支持人们下载非法音乐,她说“音乐就应当是一种馈赠”。斯威夫特处理这个难题的方式,也体现出了她的天才之处,她不仅让自己的收入最大化,也没损害自己的声誉。斯威夫特2014年在给《华尔街日报》写的专栏文章中,力挺所有录唱片的人,她说:“音乐是艺术,艺术很重要,也很稀有。重要、稀有的东西当然很珍贵。珍贵的东西应该花钱才能得到。” 这位“经济学天才艺人”,不仅提升了自己在唱片、流媒体、演出方面的收入,也把自己塑造成了艺术的捍卫者,而不是利润的捍卫者。

到这里,《摇滚吧,经济学》这本书的精华内容已经为你解读完了。

我们知道,互联网没有瓦解掉音乐产业,它正在增长,这背后的大功臣是流媒体平台,他们提升了人们听音乐的体验。互联网来了以后,音乐人的主要收入,更多的是靠线下的现场演出,而不是线上,因为大众消费音乐的方式跟音乐人谋生的方式,出现了脱节。大部分音乐人只能被动接受行业的收入限制,但斯威夫特不仅提升了在唱片、流媒体、演出方面的收入,还把自己塑造成了艺术的捍卫者。

最后,我还想聊一聊,音乐行业的规模为什么这么小的问题。作者也很好奇,还问过一个音乐界的资深咨询顾问,对方的回答很干脆:“因为音乐产业没钱可赚”。《引火线》这本书的作者阿南德给出了一个解释,他是哈佛商学院教授,主要关注媒体和娱乐行业。他说,音乐行业最近十年其实创造出了几十亿美元的价值,只不过,这些价值从唱片转移到了现场演唱会,从唱片公司转移到了音乐人,从卖唱片的零售商转移到了卖音乐播放器、卖宽带的技术制造商。也就是说,过去给音乐行业创造价值的是唱片,现在创造价值的是包括演唱会、音乐播放器在内的唱片互补品。

撰稿、讲述:杨蕾脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.互联网技术这个一度摧毁了音乐行业的“武器”,在流媒体平台的手里,成了拯救音乐行业的工具,它们把人们听音乐的体验变得更好。

2.音乐人的主要收入,更多的是靠线下的现场演出,而不是线上,因为大众消费音乐的方式跟音乐人谋生的方式,出现脱节。

3.大部分音乐人只能被动接受行业的收入限制,但斯威夫特不仅提升了在唱片、流媒体、演出方面的收入,还把自己塑造成了艺术的捍卫者。