《大萧条时期的中国》 徐玲解读

《大萧条时期的中国》| 徐玲解读

关于作者

城山智子,日本汉学家、东京大学教授,她师从哈佛大学著名汉学家孔飞力,专攻中国近代经济史。

关于本书

本书是城山智子的学术代表作,研究的是大萧条对中国的影响。这本书是学术写作的典范之作。无论是宏观层面的理论构建,还是微观层面的典型案例选取,都显示出了城山智子过硬的学术训练功底,能够游刃有余地驾驭这样一个宏大主题,娓娓道来,引人入胜。

核心内容

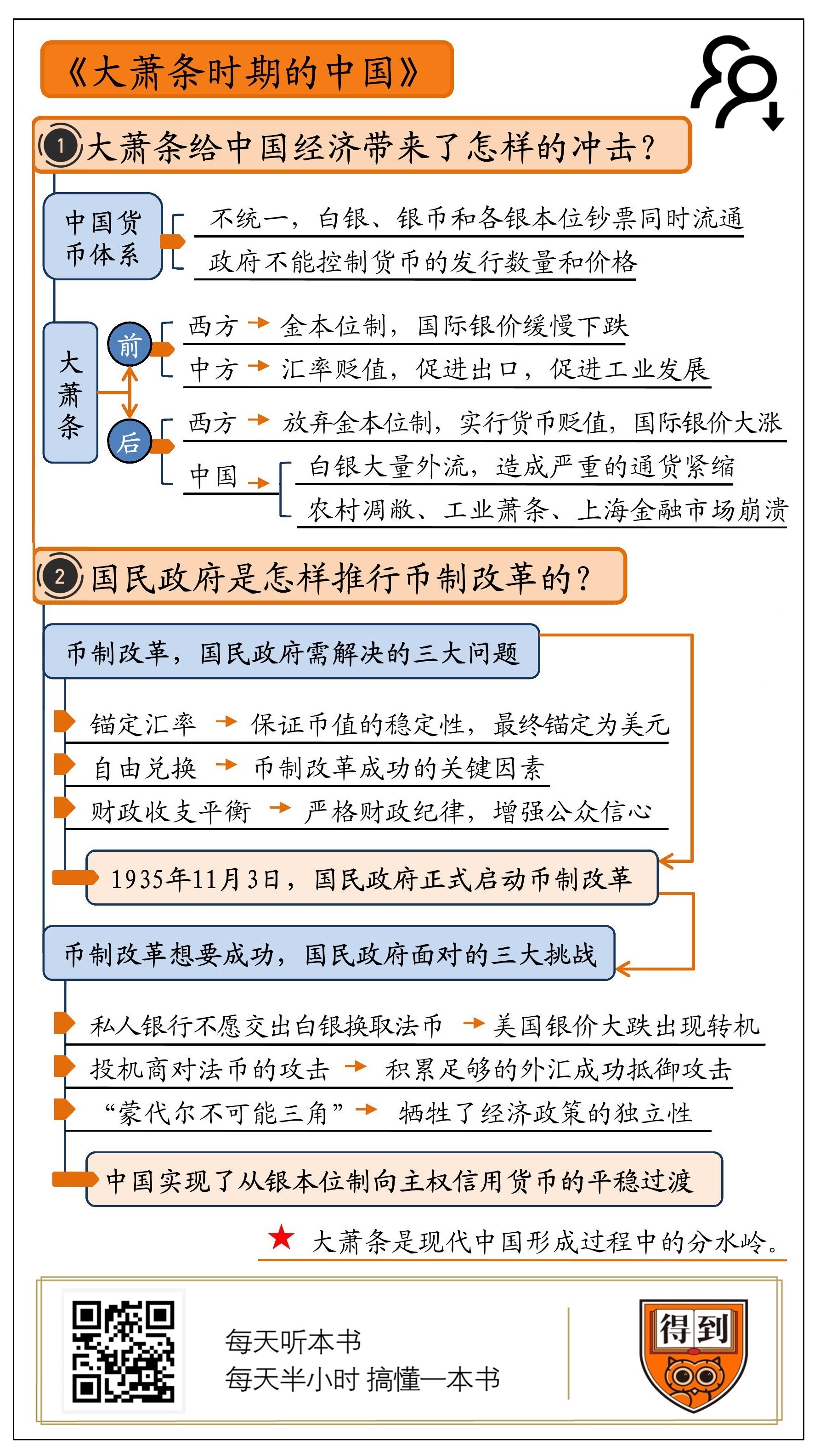

一、大萧条给中国经济带来了怎样的冲击?

二、为了应对危机,国民政府是怎样推行币制改革的?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《大萧条时期的中国》。

如果问:过去一百年来,世界发生的最严重的经济灾难是什么?经济学家会毫不犹豫地回答,1929~1933年大萧条。大萧条重创了美国和整个西方世界,造成的经济损失比第一次世界大战还要高。不过,很少有人注意到,大萧条的冲击波同样重创了处于世界经济外围的发展中国家。相比西方国家,发展中国家的经济更加脆弱,经济衰退的程度更严重、持续时间更长,普通民众遭受的苦难也更大。

只不过,由于这些国家不是世界经济的中心,它们的困境很大程度上被历史学界所忽视。只有少数历史学者注意到大萧条对非西方世界的影响,本书作者城山智子就是其中一位。城山智子是日本汉学家、东京大学教授,她师从哈佛大学著名汉学家孔飞力,专攻中国近代经济史。这本《大萧条时期的中国》是城山智子的学术代表作,研究的是大萧条对中国的影响。

大萧条发生时,中国正处于南京国民政府统治时期。大萧条带来的通货紧缩让全世界的农产品价格暴跌,中国农村地区首先遭到重创,农民收入急剧下降,失去了基本消费能力,对棉布等工业品的需求大大萎缩。当时80%以上的中国人是农民,农民需求的萎缩就代表着整个国内市场的萎缩,这给当时刚刚兴起的民族工业造成了打击。

紧接着,西方各国为了走出泥潭,纷纷放弃金本位制,让本国货币大幅贬值,国际银价随之大幅上涨。这时候,中国作为唯一实行银本位制的大国,汇率急剧攀升,本国产品的竞争力下降,出现了巨额贸易逆差;更要命的是,高涨的国际银价意味着出口白银能够获得暴利,这加剧了白银外流的速度,导致中国出现严重的通货紧缩,上海金融市场崩溃,上千家企业一夜之间倒闭。

为了应对危机,南京国民政府不得不紧急推行币制改革,废除银本位制,发行统一货币“法币”。要注意,这是中国历史上第一次出现政府垄断货币发行的情况。国民政府对经济资源的管理和控制能力大大加强,成为真正意义上的现代政府。城山智子认为,大萧条对中国近代史的影响被严重低估了,它其实是现代中国形成过程中的分水岭。

顺便提一句,这本《大萧条时期的中国》可以算是学术写作的典范之作。无论是宏观层面的理论构建,还是微观层面的典型案例选取,都显示出了城山智子过硬的学术训练功底,能够游刃有余地驾驭这样一个宏大主题,娓娓道来,引人入胜。这本书的实体书现在已经绝版了,幸运的是,咱们得到电子书里就有,我强烈建议你找来读一读。

下面,我就分两个部分来介绍本书的内容。首先来看,大萧条给中国经济带来了怎样的冲击;然后来看,国民政府是怎样推行币制改革的。

要说清楚大萧条对中国经济的冲击,我们必须先搞清楚中国当时的货币体系。我们知道,从明朝开始,白银就取代铜,成为了中国的本位货币。但是,中国并没有丰富的银矿,流通所需的大量白银从哪里来呢?当时全球主要有两大产银地,美洲和日本。

据估算,16~18世纪,美洲共产出12.9万吨白银,日本产出9000吨白银,这两个地方产出的白银总量中有将近一半流向了中国。这是为什么呢?原来,当时的中国和现在一样,是全球的制造业中心。中国生产的瓷器、丝绸和茶叶,都是畅销古代世界的奢侈品,西方人用美洲白银大量购买这些产品,却没有什么值钱的产品可以卖给中国,于是中国保持了巨大的贸易顺差,白银也就大量流入中国,支撑了中国的银本位制货币体系。

要注意,这种货币体系是自发形成的,明清两朝中央政府并没有对白银在中国的流通进行管理。直到19世纪末,清政府都还没有发行自己的银币,市面上流通的是各种各样五花八门的外国银币:有西班牙银元,被称为“本洋”;有墨西哥银元,被称为“鹰洋”;还有英国银元、日本银元、西贡元等等。这些银币都是随着贸易顺差而留在中国,并被作为通货使用。直到1889年,张之洞才在广州开设了第一个铸币局,这里铸造的银币被称为“龙洋”。

民国早期,一种俗称“袁大头”的银币在中国广泛流通,但这时候仍然是各省用进口银条自行铸造银币,中央政府既没有统一的铸币管理权,也没有一个中央银行来协调整个货币体系。在20世纪初,欧美各国甚至拉丁美洲国家都是由政府统一发行和管理货币,中国这种完全放任自流的货币体系就显得非常特别。当时来中国考察的美国货币专家认为,中国根本不存在“货币体系”一说。

此外,中国的货币制度还有一个特别之处。在1850年代以前,欧美各国都是采用金银复本位制;而1850年代之后,欧洲各国、美国、日本陆续开始实行金本位制,中国在20世纪初是唯一采用银本位制的大国。也就是说,白银在中国是通货,而在其他国家只是一种普通商品,价格受到供求关系的影响。

所以,当时中国的货币体系处于一种什么状态呢?第一,政府不能控制货币的发行数量,市面上流通多少货币,完全看中国的国际收支情况。如果国际收支有盈余,白银流入,货币数量就增多;而一旦出现严重的国际收支赤字,白银大量外流,就会引发通货紧缩。第二,政府也不能控制货币的价格,也就是汇率。白银在国际市场上只是一种大宗商品,它的价格由远在伦敦和纽约的交易所决定,中国政府无力掌控。

对于一个大国来说,这样的货币体系有着致命的缺陷。政府对本国货币的数量和价格缺乏最基本的管理,国际上对白银供需情况的任何风吹草动,都有可能扰乱中国的货币体系,对中国经济造成冲击。

只不过比较幸运的是,从19世纪末到1930年代初这段时间,国际银价的走势对中国经济是有利的。当时世界主要国家都改为金本位制,对白银的需求量下降,国际银价在长达30多年的时间里缓慢下跌。这就意味着,中国货币的汇率在缓慢贬值,这促进了中国的出口贸易,中国的国内经济也出现了比较理想的“温和通胀”的状态,让刚刚兴起的中国民族工业有了快速发展的机会。

在这样的背景下,民国时期有一批民营企业家成长起来,包括有“实业大王”之称的张謇、有“面粉大王”和“棉纱大王”之称的荣氏兄弟等。我在解读的《大商人》这本书里详细讲述了他们的创业故事,感兴趣的话你可以去找来听。根据经济史学家罗斯基的估算,在1912~1934年的22年中,中国工业的年均增长率高达9.4%,超过了当时日本、英国和苏联的工业增长率。城山智子认为,国际银价缓慢下跌对这一时期的中国工业发展起到了关键作用。

但是,好运气不可能一直持续。1929年,美国股市崩盘引发的世界性大萧条,就像一副倒下的多米诺骨牌,很快传递到了中国。中国的农村地区首先遭到冲击。国际上大米、小麦、茶叶、生丝等农产品的价格暴跌,拖累中国的农产品价格也连年下跌。1933年中国农民出售小麦的价格,只有1931年价格的2/3;大米价格只有1931年价格的59%;蚕茧跌得最狠,1934年的价格仅仅只有1930年的30%。

农产品价格暴跌,导致中国农民现金收入急剧减少。而农民需要用现金购买的工业必需品,比如棉纱、棉布、煤油等,价格在同一时期还有轻微上涨。这一跌一涨,导致农民的实际购买力在1931~1933年间降低了60%。当时的一项调查显示,大量农民再也买不起棉布,很多家庭都是几个人共用一件衣服。

以往,农民碰到天灾,至少还可以依靠短期借贷来设法撑过这段时间。但这一次大萧条的冲击,不但直接减少了农民收入,而且摧毁了能够给农民提供最后保障的农村金融信贷系统。原因是,农村与城市之间的白银流动被阻断,农村的白银枯竭了。

在正常情况下,一年中每到农产品的收获季节,城市的白银会流向农村,用来大量购买农产品;而其他时间,农民需要用白银来购买必需的生活用品,白银又会逐渐地回到城市。但是,在大萧条时期,农产品价格暴跌,再加上国外低价农产品在国内市场的倾销,白银不再从城市返回到农村。相反,白银越来越多地向上海等中心城市汇集。

这带来了两个后果:一是上海的房地产市场出现了畸形的繁荣;二是农村金融体系的崩溃。农民很难再贷到款,当铺拒不接受衣物、农具等物品做抵押,甚至以土地做抵押都不行,因为农村土地价格也在急剧下跌,有的地区跌去了50%以上。当时,英国经济史学家理查德·托尼考察了中国农村地区,他说:“那儿有些地区,农民的处境就像一个人一直站在齐颈深的水里,甚至一个小小的涟漪都足以将其淹没。”

农村的凋敝很快影响到了刚刚兴起的民族工业,产品很难找到出路。雪上加霜的是,英、美、日等国为了尽快走出大萧条的泥潭,纷纷放弃金本位制,让本国货币大幅贬值。比如,1933年美国放弃金本位制后,中国货币对美元的汇率上涨66%,严重打击了中国产品的出口。1933年中国生丝的出口额比1930年暴跌88%,上海107家丝厂中只剩下26家还在营业。

在国内市场萎缩和汇率升值的双重打击之下,中国民族工业长达20多年的高增长戛然而止,工业陷入全面萧条。中国棉纺织业的龙头老大——荣氏兄弟的申新纱厂,也在1934年资不抵债,被债权人组成的银团接管。而当银团试图拍卖纱厂时,竟然找不到一个买主,可见当时的工业萧条到了什么程度。

在农村凋敝和工业萧条之后,大萧条的冲击波最终重创了上海的金融中心。前面说了,1929年之后农村白银大量流入中心城市,造成了上海房地产市场的畸形繁荣。其实这段时间,白银除了流向上海,也在悄悄流向海外,因为西方国家放弃金本位制后,国际银价上涨,把国内白银卖到国际市场就有利可图。只不过,当时白银外流的速度,慢于白银从全国农村向上海汇集的速度,暂时造成了上海金融市场繁荣的假象。

但是,从1934年年中开始,中国的白银外流陡然加速。1934年6月,在美国白银生产集团的游说之下,美国国会通过《白银收购法案》,要求持续增加白银储备,直到白银储备价值达到黄金储备价值的1/3为止。《白银收购法案》急剧推高了国际白银的价格。这个时候,中国政府完全放任自流的货币政策暴露出了严重缺陷,无法控制白银的大量外流。在《白银收购法案》颁布当月,中国一个月的白银出口就接近之前一年的白银出口总量。据估计,1934~1935年这两年,中国白银净流出4.3亿盎司。

急剧的白银外流让上海金融系统出现“钱荒”,房地产泡沫破灭,金融市场崩溃。银行纷纷紧缩银根以求自保,这又进一步加剧了工业的萧条。1935年3月,上海总商会代表20个行业分会,请求国民政府拯救上海金融市场。他们报告说,已有1000家企业倒闭,失业人数已达到50万。

到这里,始于1929年的美国大萧条,经过多米诺骨牌的层层传递,最终引爆了1935年的上海金融崩溃。那么,国民政府是怎么应对这次危机的呢?我们接着往下聊。

面对白银大量外流,国民政府的第一个反应,就是对白银出口征收重税,让出口白银无利可图。但是,政策效果适得其反:加税之后,官方记录的白银出口数量确实少了,但走私出口的白银数量却暴涨了10倍,白银净流出额比加税之前更多。眼看着上海金融系统的资金即将枯竭,时任南京国民政府行政院长兼财政部长的孔祥熙,从海关税中调拨2500万元给当时的三大政府银行注资,也就是中央银行、中国银行和交通银行,再由这三大政府银行把资金贷给急需救助的几十家钱庄,暂时阻止了金融机构的大规模倒闭。

但是,国民政府也意识到,只要中国还坚持银本位制,并且只要国际银价继续上扬,那么就无法从根本上解决白银外流和通货紧缩问题。国民政府不是没有想过废除银本位制,但这不是一件简单的事情。

国民政府早在1928年就成立了“中央银行”,但这个“中央银行”并不是真正的央行,它没有独家发行货币的权力,其他银行也不必向它存缴法定准备金。当时共有28家商业银行和省级银行可以发行钞票,各式各样的钞票在市场上相互竞争。那怎么保证这些发行机构不会滥发钞票呢?答案是,这些钞票都实行银本位制,都承诺公众可以随时把钞票换成白银,如果谁做不到,那么公众就拒不接受这种钞票。所以,在当时的混乱局势下,银本位制在一定程度上起到了金融稳定器的作用。

如果贸然废除银本位制,那么新货币该以什么为锚定价值?公众拒不接受新货币怎么办?会不会引发更大的金融混乱?一切都是未知数,这也是国民政府迟迟没有进行币制改革的原因。

先来看第一个问题,就是新货币该以什么为锚定价值?要想让公众接受新货币,就必须为新货币找到一个价值之锚,保证币值的稳定性,不能够大起大落,更不能急剧贬值。当时西方各国已经放弃了金本位制,中国当然也不可能再实行金本位。剩下的选择,似乎只能是锚定一种外国货币,美元、英镑或是日元。

当时,美国、英国和日本是主宰东亚局势的三巨头,它们都强烈要求中国的新货币与本国货币挂钩。原因很简单:中国货币和某个国家的货币挂钩,中国就需要大量这个国家的货币作为外汇储备。比如,在布雷顿森林体系下,全世界的货币与美元挂钩,那么全世界都需要把美元作为储备货币,美元就可以在全世界收铸币税。

于是,美、英、日三巨头之间展开了复杂的博弈,无论哪一方向国民政府的币制改革表示支持,另外两方就会跳出来横插一杠子。国民政府后来宣布,新发行的货币不与某一国货币挂钩,而是同时与美元和英镑维持固定汇率。不过,在实际操作中,国民政府前后向美国出售了1.8亿盎司的白银,用来换取1亿美元的外汇储备,这样来看,新货币实际上还是锚定美元的。

但是,要让公众相信新货币的价值,光有锚定汇率还不够,国民政府还需要决定第二个问题,就是新货币能不能自由兑换?在当时,国际社会普遍认为,过度的国际资本流动是造成大萧条的重要因素之一,很多国家的中央银行都出台了加强外汇管制的措施。但国民政府认为,一旦实行外汇管制,会立刻动摇公众对新货币的信心,进而引起大规模的资本外逃。

更何况,当时中国有巨额的贸易赤字,要依赖海外华侨汇款和外国资本的输入才能保持国际收支平衡。如果进行外汇管制,将会阻断这一资本回流的过程,给中国经济造成更大的混乱。出于以上这些原因,国民政府认为,维持新货币的可自由兑换,是币制改革能否成功的关键因素。

最后,国民政府还需要解决第三个问题,就是财政收支平衡的问题。在进行币制改革之前,国民政府有巨额的财政赤字和庞大的外债规模。公众普遍担心,国民政府会不会大量增发货币来平衡财政预算?对此,国民政府承诺,严格按照准备金比率来发行货币,并且专门成立“发行准备管理委员会”,来对新货币的发行进行监督。在财政预算方面,规定在新货币发行的第二年,“政府的经常费照上年度核定预算数,一律不加;新增机关非必要者缓设;临时费非必要者不列”。也就是说,国民政府通过严格财政纪律,增强公众对币制改革的信心。

确定了锚定汇率、自由兑换和财政平衡这三个问题,国民政府于1935年11月3日发布公告,正式启动币制改革。公告规定,自11月4日起,以统一的法币取代所有流通中的白银、银币和纸钞,并且只有中央银行、中国银行和交通银行三家政府银行有发行法币的资格。其他所有机构及个人持有的白银、银币和银本位钞票,必须限期到银行兑换成法币,民间不得私藏白银。公告特别规定,可以用法币无限制买卖外汇,保证法币的可自由兑换。政府还反复强调,法币有足够的准备金支撑,流通上不会有任何问题。

这反映出来,国民政府对币制改革能不能真正落地执行,其实是没底的。币制改革想要成功,国民政府还要面对三大挑战。

首先,政府要求私人银行交出白银换取法币,但是,当时美国的白银价格比中国高出2/3,也就是说,如果私人银行直接把白银走私到美国换取美元,比用白银换法币、再用法币买美元,所得收益要高得多。这种情况下,私人银行怎么肯乖乖交出白银呢?

而且,就算中国的私人银行愿意配合政府,但当时在中国还有大量的外商银行。一方面,这些外商银行享有治外法权,不受中国法律管辖;另一方面,它们拥有中国储户的大量资金,还有很大比例的外汇业务。如果它们拒不交出白银,币制改革不可能成功。

为了让私人银行和外商银行愿意上交白银,孔祥熙提出了一个妥协方案,就是私人银行和外商银行只需上交法币面值60%的白银,其余40%用股票、债券等有价证券来冲抵,并且这些银行可以继续收取这些有价证券的利息。这相当于政府以非常大的折扣卖给它们法币。但即使是这样,外商银行也不愿意。直到1936年初,事情才出现转机:当时美国银价大跌30%,走私白银变得无利可图,大部分外商银行才最终答应交出白银。

紧接着,国民政府还要面对第二个挑战,就是投机商对法币的攻击。由于法币并没有钉住日元,让日本政府大为光火,日本银行不但拒绝交出白银,而且在法币改革的第一个星期就抛售了几百万元法币,试图扰乱汇率,瓦解公众对法币的信心。对此,国民政府不得不紧急采取两个措施,一是向美国出售更多白银,以换取更多的美元外汇储备,来抵御汇率攻击;二是接管了民间投机者囤积的大量外汇。

从1935年底到1936年底的一年中,法币先后遭到了投机商的三次大规模抛售。好在中央银行已经积累了足够的美元外汇,成功抵御住了攻击,保证了法币汇率的稳定。这几次汇率保卫战,也增加了公众对法币的信心,公众开始乐于接受法币作为流通货币。

但是,当时的国民政府不可能意识到,他们还面临第三个挑战,叫做“蒙代尔不可能三角”。这是由诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔提出的一个理论,意思是,一国政府在固定汇率、资本自由流动和独立的货币政策这三者当中,只能同时实现两个,而不能三者兼得。也就是说,国民政府为了保证法币的汇率稳定和可自由兑换,那么就不得不牺牲第三个目标——经济政策的独立性。

面对大萧条,各国政府纷纷出台扩张性的财政政策和货币政策,来振兴经济,帮助企业渡过难关,比如美国的“罗斯福新政”。而国民政府为了保证币制改革的成功,却不能够通过增发货币和财政赤字的办法来为企业纾困。有实业家曾批评国民政府在大萧条中无所作为,对民族工业见死不救。其实,面对“蒙代尔不可能三角”,即使国民政府想有所作为,也是有心无力。

现在我们回过头来,梳理一下1935年法币改革的全过程。

在法币改革之前,中国并没有一个统一的货币体系,白银、银币和各种银本位钞票在市面上同时流通。大萧条之前的30多年里,由于国际银价缓慢下跌,给中国创造了有利的汇率条件,中国民族工业有了一段高速增长的黄金时期。但是,大萧条的冲击让西方各国放弃金本位制,实行货币贬值,导致国际银价大涨。中国的白银开始大量外流,造成严重的通货紧缩,农村凋敝、工业萧条、上海金融市场崩溃。

为了应对危机,南京国民政府不得不于1935年11月废除银本位制,推行法币改革。国民政府设法保持了法币汇率的稳定性和可自由兑换,但代价是牺牲了经济政策的自主性,中国经济只能从大萧条中缓慢复苏。

客观来说,国民政府推行的币制改革是基本成功的。中国实现了从银本位制向主权信用货币的平稳过渡,成功解决了通货紧缩问题,没有引起公众恐慌和经济混乱,是重要的经济成就。

但是,1937年日本发起全面侵华战争,国民政府难以继续维持汇率的稳定和严格的财政纪律,货币发行开始失控,最后演变成臭名昭著的恶性通胀事件。到1945年底,中国的物价水平已经上涨到了1937年之前的1632倍。这个过程到底是怎么发生的?我将会在另一本《通胀螺旋》的解读中,为你讲清楚。敬请期待。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、 大萧条的冲击让西方各国放弃金本位制,实行货币贬值,导致国际银价大涨。中国的白银开始大量外流,造成严重的通货紧缩,农村凋敝、工业萧条、上海金融市场崩溃。

2、 为了应对危机,南京国民政府不得不于1935年11月废除银本位制,推行法币改革。国民政府设法保持了法币汇率的稳定性和可自由兑换,但代价是牺牲了经济政策的自主性,中国经济只能从大萧条中缓慢复苏。