《后疫情时代:大重构》 徐学勤解读

《后疫情时代:大重构》| 徐学勤解读

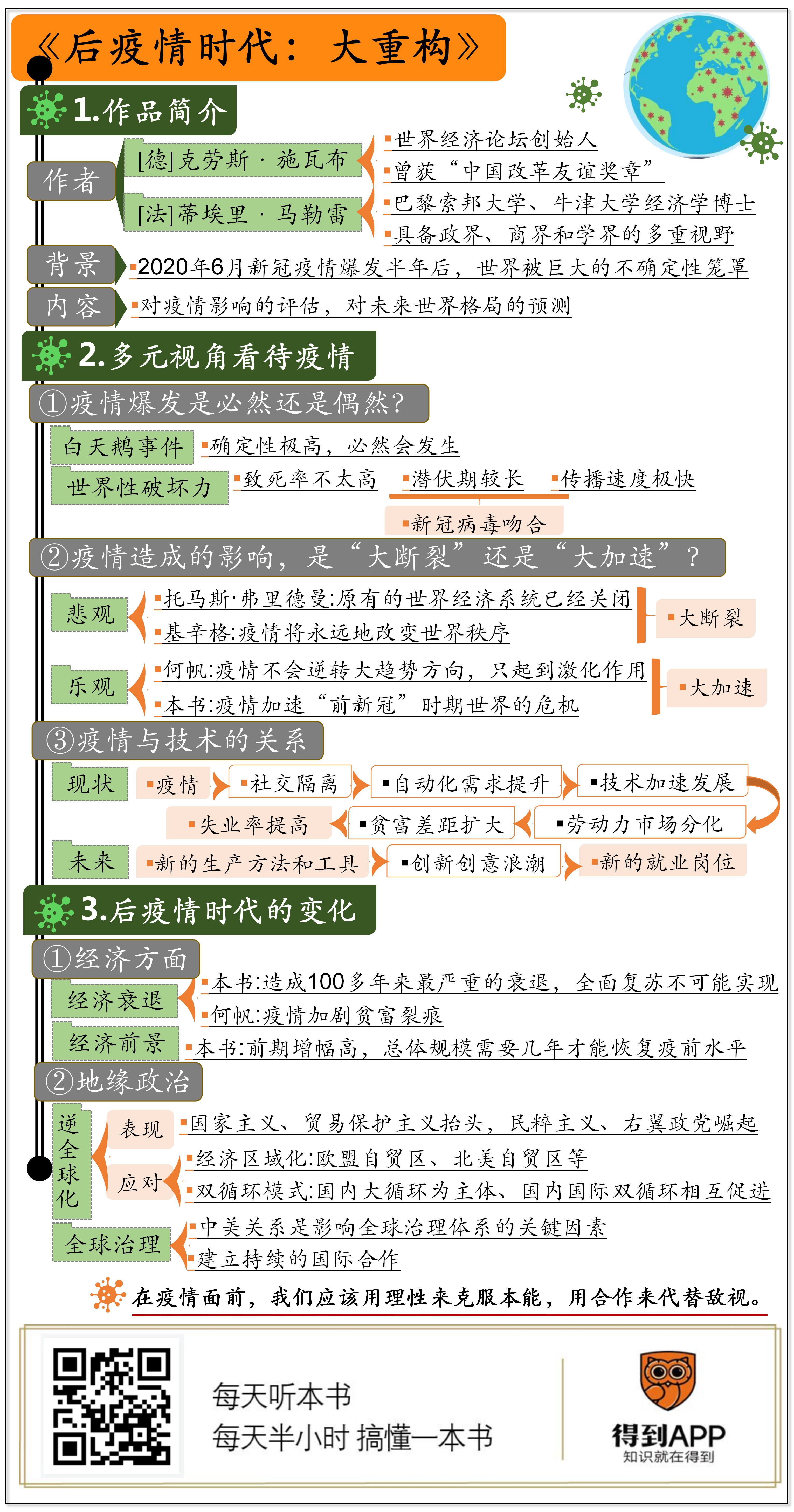

关于作者

克劳斯·施瓦布,是世界经济论坛的创始人兼执行主席,毕业于哈佛大学肯尼迪政治学院,他具有开阔的国际视野和广泛的政商界资源,善于制定各种新的议题。另一位合著者蒂埃里·马勒雷,曾求学于巴黎索邦大学和牛津大学,拥有经济学博士学位,曾在法国总理办公室任职,同样具备政界、商界和学界的多重视野。

关于本书

这是第一本以“后疫情时代”为主题的书,书中从三个维度系统梳理了未来世界的新格局。第一个维度评估疫情对五大宏观领域的集中影响,即经济、社会、地缘政治、环境和科技;第二个维度深入微观层面,考察具体行业和企业的现状和前景;第三个维度关注个人,推测疫情对我们每个人的生活及心理造成的影响。

核心内容

后疫情时代全球政治、经济、技术将会发生哪些深刻变化?为何说全球性疫情的到来实属必然?疫情对世界的影响到底是造成了“大断裂”,还是“大加速”?在逆全球化趋势下,如何制定本土化的生存策略?

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《后疫情时代:大重构》,这本书讨论的是新冠肺炎疫情之后,世界将何去何从的问题。

这是世界上第一本提出“后疫情时代”这个议题的著作,它写于2020年6月,也就是疫情爆发刚满半年的时候。当时疫情已经波及全世界,有近500万人确诊,各国都出现了不同程度的经济停顿、交通封锁和贸易管制等现象,许多国家的医疗卫生系统濒临崩溃,一场全球性的危机呼啸而来,世界被巨大的不确定性所笼罩。

正是在这样的危机时刻,这本书的两位作者,率先提出了“后疫情时代”的议题,并完成了这本书。他们从经济、政治、环境、技术、社会心理等多个维度,对疫情的影响做出了评估,也对未来世界的格局做出了预测。

能论述这样宏大议题的,肯定不是一般人。他们其中一位是世界经济论坛(也就是达沃斯论坛)的创始人克劳斯·施瓦布。这个论坛已经连续举办了数十年,是当今最受瞩目的国际峰会之一,每年都会云集一大批来自世界各国的政要和企业家,就全球经济、政治、科技、环境等重大议题展开讨论。

施瓦布是德国人,但他并没有所谓的“西方中心主义”思想,而是能持中立的态度看世界。他与中国往来密切,是荣获“中国改革友谊奖章”的十位国际友人之一,这个奖项是为了表彰他对“促进中国对外经济交流合作”方面的贡献。他具有开阔的视野,以及出色的制定议题的能力。书的另一位合著者蒂埃里·马勒雷,曾求学于巴黎索邦大学和牛津大学,拥有经济学博士学位,曾在法国总理办公室任职,同样具备政界、商界和学界的多重视野。

不过,我必须提醒你的是,因为这本书的成书时间比较早,当时疫情对世界的影响正在急剧变幻,很多大趋势并不明朗,所以,作者对许多问题也没有给出定论,甚至已有的结论,如今看来也不一定就准确。这本书虽然书名中有“大重构”三个字,让人有所期待,但从实际内容来看,它并不是要为未来的世界设计一份完美的重构方案,而是着重谈疫情对世界各个方面造成的影响。所以我希望你能抛开这本书的时效性,重点关注它提出的很多有价值的议题。

我们可以把这本书看作一个议题的容器,即便在多年后,疫情已经彻底结束,在新闻里再也看不到关于疫情的内容,但是,这本书作为曾经的议题容器,仍然具有重要的文献价值。所以,我觉得解读这本书最好的方式,是尊重作者的用意,把书作为议题的引线,加入更多的外部视角。

“新冠疫情”从2020年初开始,已经被我们反反复复讨论了一年多,和它相关的议题,几乎深入到我们生活中的每个角落。那么,围绕疫情的议题,还有哪些被我们忽视的角度呢?在解读这本书的过程中,我会结合其他学者与观察家的著作和文章,以及我对一些专家的采访,希望能为我们看待疫情提供更多元的视角。

首先,只要提到疫情,我们都不得不提一个老生常谈的问题,那就是这场全球性疫情到底是必然的,还是偶然的?

在我们常见的媒体描述里,有很多专家,都将这场疫情称为“黑天鹅事件”,也就是说,它是在人们预料之外的重大突发事件,但事实上是我们不自觉地忽视了的一个事实。这本书在2020年6月份的时候就提出,这不是一只“黑天鹅”,而是一只早在预料之中的“白天鹅”,全球性疫情是一桩“确定性极高,而且必然会发生的事”。

多年来,施瓦布创办的世界经济论坛,以及世界卫生组织等国际机构,都一直在发出爆发全球性大流行病的预警,甚至明确提出:疫情将出现在人口高度密集的地方,并将借助人类的出行和贸易网络,迅速突破卫生防范措施,扩散到全球各地。在2017年的世界经济论坛上,多个国家政府和非政府组织,还联合成立了“流行病防范创新联盟”,它们与许多大型生物制药企业和疫苗研发机构合作,希望能加快疫苗的开发速度。

当然,关于全球性大流行病必然到来的论断,并非这两位作者的首创。比如,英国的医学史学者马克·霍尼斯鲍姆,在研究了人类历史上的众多瘟疫之后,就在《人类大瘟疫》这本书里提出,未来全球性的流行病将会不时地出现。这也就意味着在新冠疫情之后,未来还会有其他新的全球性疫情,对传染性疾病的全球防控,将变成一项长期的国际议题。

在新冠疫情这场大流行病之前,我们已经经历了埃博拉病毒的局部爆发和H1N1流感病毒的流行,前者的致命性更强,后者还曾经引起过全球性的大流感,应该说,世界各国都有防范流行病的经验,那我们到底是忽视了什么,才会导致新冠疫情全球扩散呢?或者,我们也可以说,到底什么样的病毒最容易产生世界性的破坏力呢?

我想,一种病毒需要符合这三个特征,才最具破坏力。一是致死率不算太高,二是潜伏期比较长,三是传播速度极快,具备这三个特征,就会让人在早期不容易发现病毒,即使发现,也可能会轻视病毒的危害性,它们可以趁机快速传播。而新冠病毒恰恰吻合这三个特征。它的致死率是2%-4%,远低于埃博拉病毒或者西班牙流感病毒,但它的潜伏期比较长,能达到14天,它的传播速度也极快。所以,甚至有人夸张地说,新冠病毒是“专门针对全球化的完美病毒”。在全球化时代,一趟国际航班就可以让病毒跨越大洲和大洋,蔓延到全世界。

对我们中国人来说,2003年的“非典”可能是新冠疫情的一次预演。这十多年里,病毒在不断迭代,全球化规模也在不断扩大。2003年,中国出境游人次是1700万;到2019年,这个数据达到1.7亿,刚好翻了10倍。人类协作变得越来越紧密,跨国出行变得越来越频繁,人流和物流都在加速全球化。

在这本书中,作者提到,许多亚洲国家之所以能迅速应对,缓解疫情的影响,正是因为它们吸取了防控“非典”的经验,在后勤和组织上做好了准备。相比之下,许多西方国家在疫情冲击下损失惨重,其中的重要原因,就是错误地把疫情当作“黑天鹅事件”,没有做好充分的准备,结果“病来如山倒”。

站在今天,我们都已经深刻感受到疫情对经济造成的致命影响,以及疫情之下生活中的各种改变。但我们可能忽视了一个重要问题,那就是疫情所造成的影响,到底是一次“大断裂”,还只是一次“大加速”?关于这个问题,有很多具有国际视野的学者和观察家,都做出了深入思考,但给出的答案却大相径庭,有人悲观,也有人谨慎地乐观。

我们先来看看悲观者,比如著名作家、《世界是平的》作者托马斯·弗里德曼,他在《纽约时报》的专栏文章中提出,历史已经被分为BC和AC两个纪元,他所说的BC和AC不是指“公元前”和“公元后”,而是指“新冠疫情前”(Before Corona)和“新冠疫情后”(After Corona)。弗里德曼说,原有的那个互相连接、循环反馈的世界经济系统已经关闭,这将导致一系列未知的混乱结果。疫情在逐渐打破以往状态的同时,将塑造出截然不同的“新常态”,在这个过程中,我们曾经关于世界应该如何的许多信念和假设,都将会烟消云散。

另一位持悲观论调的是美国前国务卿基辛格,这位年近百岁的国际问题专家,经历过20世纪的众多历史风暴,同样给出了极为悲观的判断。他认为,新冠疫情将永远地改变世界秩序。

但也有人谨慎地乐观,像国内著名经济学家何帆教授,在他的新书《变量3》里就提出,疫情对世界的改变并没有我们想象的那么大。他做了一个假设,提出如果没有新冠疫情,历史将会如何演进。他的答案是,全球化依然会黯然退潮,全球经济会继续萎靡不振,技术进步仍然会加速前进。所以,他更倾向于认为疫情是一个“大加速”,“新冠疫情不会凭空创造出石破天惊的新事物,也不会逆转已经出现的大趋势的方向,却能起到激化的作用。”

在这本《后疫情时代》里,作者的观点与何帆教授有些类似,但也有所不同。他们认为,疫情之后世界将被彻底改变,但疫情并没有直接带来新的危机,而只是加速了“前新冠”时期世界已经出现的种种危机,所以,疫情迫使人类正视“前新冠”时期世界的老问题。比如,全球化局部倒退,中美持续脱钩,自动化加速发展,福利政策呼声提高,对外来移民的恐惧增加,等等。除此之外,疫情还可能导致政府在制定公共政策时,重新调整社会目标的优先级,会更多地考虑公共利益,采取更激进的福利和税收措施。

作者在书里列举了疫情对经济、政治、技术、环境、人性等因素的影响,我觉得,这里特别有必要拎出来说的是疫情与技术的关系。

为啥要谈技术呢?这不仅仅因为施瓦布是一个“技术控”,更重要的是,关注技术可以更清晰地看到前面提到的“大加速”发生在哪里。技术的发展与疫情的传播密不可分,在这场疫情中,技术不仅成为必不可少的防控工具,技术还彻底改变了人们的生活方式。施瓦布对技术变革有长期关注,他在2016年出版过一本《第四次工业革命》,在书中详细阐述了数字化、物联网、3D打印、人工智能、机器人、区块链、大数据等技术变革,对我们这个社会的影响。他说,“技术和数字化将会改变一切。”

显而易见的是,社交隔离已经促进了在线办公、教育、购物、医药和娱乐等行业的改变。书中谈到,“短短一个月内,许多科技应用企业就实现了跨越多年的发展。对于精通数字技术的企业来说,这是好事。但对于其他企业来说,则前景非常堪忧,甚至可能面临灾难性的后果。”书中引用了微软公司首席执行官的话,指出,社交隔离的相关要求让“万事万物实现远程化”,让大量技术的应用提前了两年。如果社交隔离一直持续下去,原本一些根深蒂固的习惯,就会被慢慢取代。

社交隔离为自动化和数字化技术创造了很好的土壤,机器人和人工智能被用于仓库、超市和医院等各种场合,完成货架扫描、保洁、配送等各类活动。许多技术,原来离实际应用还有很远的距离,比如远程医疗、无人机配送,但企业、消费者和公共机构现在正在发力,快速推动这些技术的应用,从而节约运营成本。

作者谈到,在经济形势严峻的时候,劳动力成本相对较高,雇主就会采用自动化技术取代低技能的工人,以提高劳动生产率。最可能受影响的,自然是从事常规性工作的低收入劳动者,比如制造业、餐饮业、运输业的工作人员。

金融学家香帅在她的《财富报告》里说,数字化趋势不可逆,而且被疫情大大提前了,至少“加速”了6年时间。数字化的未来,会是一个分化的未来。所谓分化的未来,就是指过去的纺锤型劳动力市场,会被杠铃型劳动力市场取代。中等技能和中等收入的岗位大幅缩减,其中大部分劳动者只能下沉到数量庞大,但是收入极低的低端岗位;极少数则上升到收入快速上涨的高技能工作岗位。中间的“缓冲层”消失,两极之间渐行渐远。

我们将会看到,有的人被困在数字化系统里,甚至会被系统替代掉;而有的人,则会因为数字化系统而变得更加强大。历史学家尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里也有描述,他说,在算法统治的时代,很多人只能成为算法的材料,被算法控制,但有一种人是不受算法控制的,他们就是控制算法的精英。算法不能理解这些精英,也不知道他们有什么需求,这些人才是世界的主人。他们站在算法系统背后,做最重要的决策,他们是未来世界的主宰者,他称之为“神人”。

说到这,我们就可以看到,在疫情与技术发展之间,有一条清晰的逻辑脉络,那就是:疫情导致社交隔离,社交隔离导致自动化需求提升,需求提升导致技术发展加速,技术加速又导致劳动力市场分化,最后导致失业率提高,贫富差距进一步扩大。

所以,在《后疫情时代》这本书里,作者做出大胆预测,他们认为,在可预见的未来,全球失业率必定会上升。不过,他们同时认为,新的生产方法和工具,可能催生前所未有的创新与创意浪潮。在全球范围内,技术进步可能会促使成千上万的小微企业爆发式地涌现,有望创造数以亿计的工作岗位。比如,我们看到今天的网购、直播、短视频,都在创造大量就业机会,这是之前所未能料到的。

好,说完技术变革,我们肯定绕不过经济问题。

我们都看到,疫情迫使很多生产经营活动暂停、国际贸易中断,疫情造成的经济衰退大家有目共睹。那对于这种衰退,都有哪些解释的角度呢?我从这本书出发,来为你介绍一下。首先,当然是这本书里的角度,在2020年6月的时点,作者对现状做出了极为悲观的判断,他们认为,“疫情使供需两端都陷入危机,使全球经济出现了100多年来最严重的衰退。”而且,这种衰退速度之快,是前所未有的。这本书写于2020年6月,当时正是经济出现断崖式下跌的时刻,失业率陡增,GDP呈现负增长,随后几个月经济有所恢复,但从全年的经济数据来看,仍然不容乐观。

根据国际货币基金组织在2021年初的估计,2020年全球GDP增长率按购买力平价(PPP)计算约为-4.4%,这是二战结束以来世界经济最大幅度的萎缩。与此同时,国际贸易也显著萎缩。受中美贸易摩擦,以及美国与其他国家的贸易冲突影响,全球国际贸易在2019年就已经出现了萎缩,2020年受疫情冲击,国际贸易萎缩幅度进一步扩大。

然后,我们再来看看经济学家何帆的观点,这就和本书的观点不大一样了。他认为,如果没有新冠疫情,全球经济同样会继续萎靡不振。他在《变量3》中说,2008年全球金融危机的后遗症并没有得到根治,收入不平等是导致全球金融危机的重要原因。在2008年的危机过后,全世界的贫富差距不仅没有缩小,反而继续扩大,因为没有有效的全球经济政策协作机制,也没有推动全球经济增长的新动能。而这场疫情,将会进一步加剧富人和穷人、富国和穷国的裂痕。

那么,这场经济衰退将持续多久?什么时候才能按回“重启”键、开足马力发展经济呢?本书作者有些悲观,他们认为,在全球范围内,劳动力市场全面复苏可能需要很长时间,在病毒被彻底控制或击败之前,全面的经济复苏是不可能实现的。经济衰退的时间长短,一方面取决于疫情将持续多久,另一方面,也取决于解禁之后各国经济措施的有效性。即便疫情短期内被控制住,也极有可能出现反复,任何在防控上的掉以轻心,都可能让疫情卷土重来。

疫情中,许多国家果断推出了一系列的财政政策和货币政策,比如降息、减税、启动量化宽松政策,扩大公共支出,提高财政赤字规模,为处于破产边缘的企业提供应急资金,发放失业救济金,等等。许多非常规的经济政策在危机中出台,比如大规模的量化宽松,成为很多国家的通行做法。在西方,越来越多的机构呼吁政府干预,用财政资金为一些金融机构和企业兜底,这也是一反常态的做法。

那么,后疫情时代的经济前景究竟如何?作者认为,随着经济复苏的开始,前期的增幅可能会比较高,因为疫情导致增长的起点降低,但对大多数国家而言,总体经济规模可能需要几年时间,才能恢复到疫情前的水平。

不过我认为更有价值的议题,是作者强调,疫情应该促使我们反思考察经济发展的指标问题。经济总体规模固然重要,但更要注重收入平等问题,缩小贫富差距;其次,需要更好地监测经济的韧性,判断经济发展的健康程度,要将制度、基础设施、人力资本和创新环境等要素考虑进来;另外,还需要追踪国家在危机时刻可以动用的资源情况,包括经济资源、实物资源、自然资源和社会资源;最后,还要处理好社会安全和公平问题,把解决这些问题都纳入公共政策的目标。

如果这场疫情能让我们在发展经济的时候更加理性,改变过去单一追求数量和速度的状况,那也算具有一定价值。

最后,我们来谈谈地缘政治,这是书中提到的重要议题,也是我们所身处的这个时代最牵动人心的议题。

在一场全球性灾异面前,所有人的命运都是紧紧捆绑在一起的,只要这个世界上还有一个确诊病例,那其他人就没有绝对的安全可言,人类需要和衷共济才能渡过难关。但我们看到的却是逆全球化和全球治理失灵的局面。

作者为我们描述了逆全球化的种种表现,比如国家主义和保守主义抬头,国际组织在全球重大议题中难以发挥应有的作用,美国退出了包括世界卫生组织在内的一系列国际组织,一些曾经高度依赖美国提供公共产品的国家,不得不想办法自力更生。不过,中国承担了越来越多的国际责任,并成为国际秩序的重要维护者,但总体而言,全球政治格局陷入了混乱无序、充满不确定性的状态。

不过,作者提出,逆全球化进程不可能在一夜之间完成,缩短全球供应链不仅极具挑战性,而且需要付出高昂的成本。书中举例说,如果美国真的要彻底和中国脱钩,那么,美国企业必须投入数千亿美元来建设新的工厂,政府也必须投入巨额资金来建设基础设施,包括机场、交通枢纽和房产,这需要耗费巨大的资金和时间成本。

那么,既然逆全球化有所抬头,各国应该如何应对呢?

作者提出了一个替代方案:那就是经济区域化。近年来,欧盟自由贸易区、北美自由贸易区,以及中国与东盟的自由贸易区,都得到迅速发展。在中美贸易争端的大背景下,中国与东盟的贸易额屡创新高,而美国与加拿大、墨西哥的贸易也在不断增加,这说明区域化可以在一定程度上成为全球化的替代品。

在本书提到的这个议题上,我觉得何帆老师的观点也特别值得你了解。针对逆全球化的问题,何帆教授提出来一个“本土时代”的概念。他的《变量3》副标题,就是“本土时代的生存策略”。他认为,在全球化时代,我们期待的是借船出海,跟国际惯例接轨,用对外开放促进国内改革,但在本土时代,我们要造船出海,建立自己强大而牢固的经济社会体系,从自我深处找到更雄厚的基础和更强大的力量。

那么,在本土时代,具体要怎么做呢?何帆认为,必须完成五项修炼,才能升级过关。

第一项修炼是唤醒本土力量:无论经历多大的打击,必须先活下来。要想活下来,唯一能够依靠的是自己原有的一切:体制、组织、人才、技术、流程、平台,把原有的资源转化成全新的力量。

第二项修炼是构建本土网络,巩固自己的基本盘。要遵循效率和安全并重的原则,所有重要的生产过程中的关键环节,都需要从头再做一遍。既要积极参与外部的大循环,但同时也要确保内部的小循环畅通无阻。

第三项修炼是加快本土创新:你要比竞争对手跑得更快。面对外部压力,组织创新和技术创新变得更为迫切。

第四项修炼是培育本土意识:这种本土意识,来源于一群人在共同经历下产生的共同情感。过去,我们以为一切皆有预知的标准答案,现在却认识到,我们只能自己寻找答案。如果我们能够找到答案,那么,我们就是创造历史的一代人。

第五项修炼是实现本土福祉:最大的政治是让本国的人民满意,最大的经济也是让本国的人民满意。所以要花大力气解决民生问题,这可以拉动投资、刺激消费、创造就业。

总的来说,面对逆全球化的到来,我们在呼吁全球合作的同时,更需要加强自身能力建设。在充满不确定性的世界中,这是最有确定性的部分。

好,关于这本书的精华部分我就给你解读完了。就像我在一开始所说的,这本书最重要的价值,在于抛出了很多世界性议题,这些议题看似宏大,但实际上关乎我们每个人的切身利益。个人的荣辱兴衰、成败利钝,都逃不脱时代巨浪的冲刷。

在解读过程中,我除了还原书中观点外,还为你介绍了托马斯·弗里德曼、霍尼斯鲍姆、基辛格、何帆、香帅等人对疫情和时代的判断。他们每个人都为我们提供了一种观察视角,也提供了一种分析工具,这让我们在应对时代风云变幻时,有了更多趁手的武器。

霍尼斯鲍姆曾说,人类在应对瘟疫时,几乎都会经历一个从傲慢无知到恐慌焦虑,再到歇斯底里的过程。也许,在灾难中,相互猜忌、推诿、攻讦,是源于人的一种应激本能,是人的一种自我保护机制,包括在这次新冠疫情中,我们也很痛心地看到这个撕裂的过程。但我们应该用理性来克服本能,用合作来代替敌视。

疫情给这个世界的每一个人和每一个国家,都做了一场压力测试。我们相信,疫情早晚会褪去,那些伤痛也早晚会褪去,但是,这场压力测试的记忆会让我们刻骨铭心,它促使我们去反思:对个人和社会而言,什么才是真正有价值的?以及如何才能创造和获得这些价值?

撰稿、讲述:徐学勤脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

全球性疫情不是“黑天鹅”,而是一桩“确定性极高,而且必然会发生的事”。

-

疫情导致社交隔离,社交隔离导致自动化需求提升,需求提升导致技术发展加速,技术加速又导致劳动力市场分化,最后导致失业率提高,贫富差距进一步扩大。

-

经济总体规模固然重要,但更要注重收入平等问题,缩小贫富差距,还要更好地监测经济的韧性,判断经济发展的健康程度。