《叙事经济学》 徐玲解读

《叙事经济学》| 徐玲解读

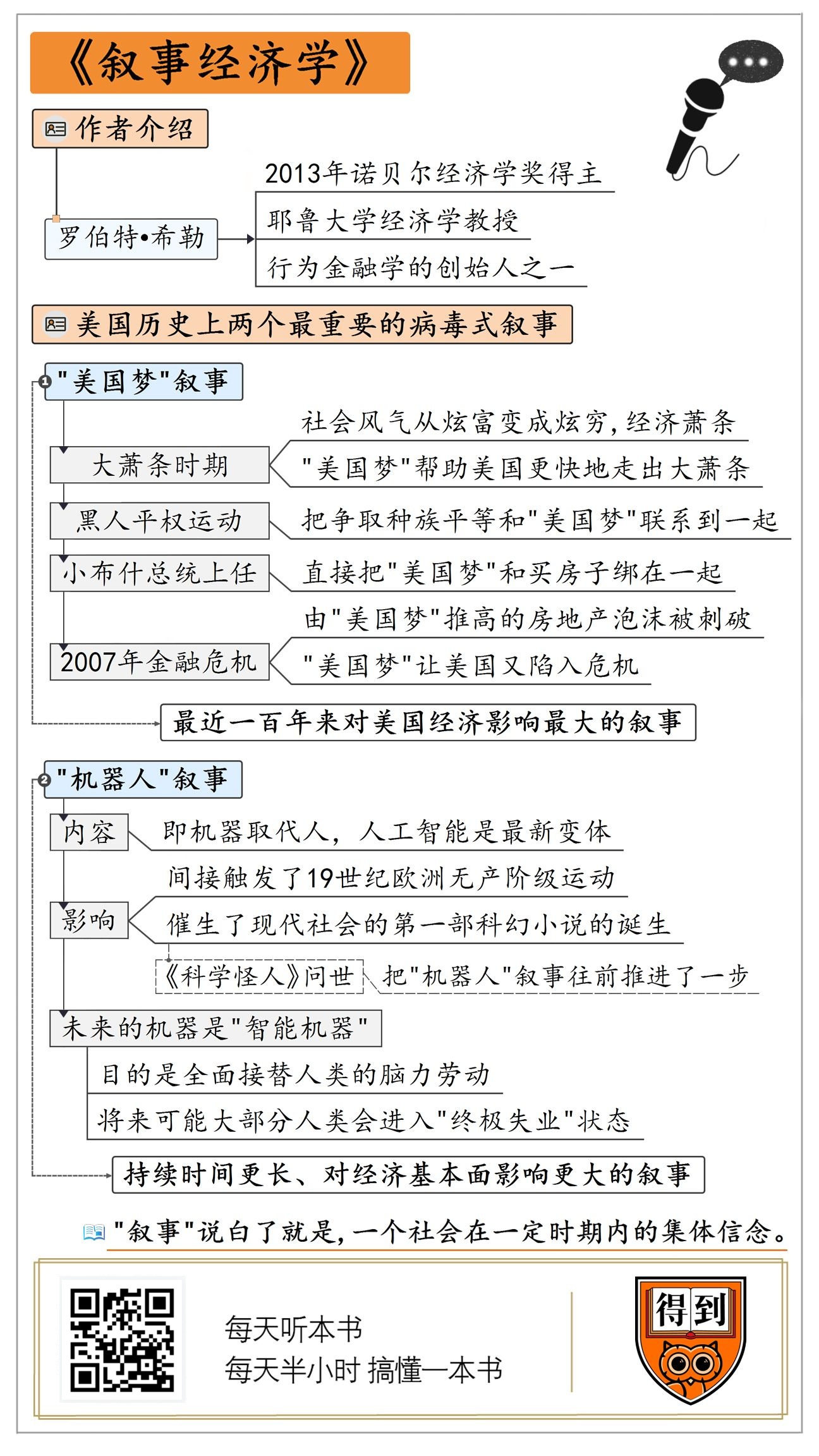

关于作者

罗伯特·希勒,耶鲁大学经济学教授,2013年诺贝尔经济学奖得主。希勒是行为金融学的创始人之一,代表作有《非理性繁荣》。

关于本书

这本书是希勒在2019年出版的最新作品,中文版在2020年4月上市。它的主题是:那些流行的观念、故事和八卦,是如何改变经济的。

核心内容

“美国梦”叙事:百年前,“美国梦”让美国走出大萧条;百年后,“美国梦”又让美国陷入危机。

“机器人”叙事:作为一种超长叙事,从工业革命一路走来,一直持续至今,贯穿人类的整个现代经济史,并一直通往遥远的未来。

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《叙事经济学》。

听到这个书名,你是不是觉得很奇怪:“叙事”跟“经济学”放在一起,到底啥意思?其实,用人话说,这本书的主题就是:那些流行的观念、故事和八卦,是如何改变经济的。聊这种话题,很像是畅销书的路数,看着很热闹、很有意思,就是缺一点儿权威性和专业性。但我要告诉你,这本书不一样。这本书的作者——罗伯特·希勒,那是正儿八经的权威学者——耶鲁大学经济学教授,2013年诺贝尔经济学奖得主。

希勒是行为金融学的创始人之一。行为金融学认为,人在做投资决策时,并不是完全出于理性计算,而是受到各种心理的、社会的因素的影响。行为金融学希望在干巴巴的数字之外,通过研究人们的真实心理和行为动机,来更好地理解和预测市场。在2000年以后,行为金融学从一门新兴边缘学科,逐渐成为主流。有3位这个领域的学者,先后获得诺贝尔经济学奖,他们是:2002年的丹尼尔·卡尼曼,2013年的罗伯特·希勒和2017年的理查德·塞勒。

希勒在2000年时,出版了一本书叫《非理性繁荣》,成功预言了当年美国互联网泡沫的破灭,一战成名。后来,希勒与同为诺奖得主的阿克洛夫合著了一本《动物精神》,也非常有名。所谓“动物精神”,就是指人在投资行为中的非理性。这两本,“每天听本书”都解读过。如果有时间,建议你一鼓作气,把这几本都听了,以后和朋友聊起罗伯特·希勒,你就是专家。

今天要说的这本《叙事经济学》,和希勒前面的学术研究是一脉相承的。这是他在2019年的新著,中文版在2020年4月上市。希勒说,这是他一生学术研究的集大成者。前面说了,行为金融学研究人在投资中的非理性因素,什么认知偏差啦,亏损厌恶啦,心理账户啦,等等;那么,哪一种非理性因素在宏观层面的影响最大呢?希勒认为,就是这本书的主题——“叙事”。所谓“叙事”,通俗点说,就是故事。这里的故事可以是一首歌、一则笑话、一个理论或者一个观点,总之,是能够激起人们情感共鸣的东西。

为什么叙事会影响经济?传统经济学认为,人的偏好很大程度上是基因决定的,比如一个人是悲观还是乐观,保守还是激进,节约还是挥霍,等等,基本是天生的。而希勒却认为,那些突然流行开来、获得了病毒式传播的故事,会极大地影响人们的情绪和偏好,让人们原本分散的偏好越来越趋同,这就会形成一股时代洪流,进而改变历史的走向。

下面,我们就跟随希勒,看看美国历史上两个最重要的病毒式叙事,如何改变了美国经济走势。

如果问,最近一百年来,对美国经济影响最大的叙事是什么?你可能想不到,是“美国梦”。这个词,直接影响了美国历史上几个重大事件的走向,比如大萧条、黑人平权运动和2007年金融危机。为什么这么说,听我慢慢道来。

“美国梦”这个词诞生于1931年,正是大萧条最严重的时期。当时,有个叫詹姆斯·亚当斯的畅销书作家创造了这个词,然后,这个词就获得了病毒式传播,直到今天都还是美式价值观的代名词。

今天看来,大萧条时期的美国人民亟需精神慰藉,“美国梦”流行开来,再正常不过啊。但是,希勒告诉我们,在“美国梦”出现之前,类似的词非常多,比如“美国品格”“美国原则”“美国信条”之类。但是,这些词都没能火起来,唯独“美国梦”一出场就成了爆款。这是为啥呢?

很遗憾,希勒也说不清。这本书探讨的重点,是病毒式叙事如何改变了经济走向,至于什么样的故事能获得病毒式传播,这是另一个大课题,这本书里没有涉及太多。希勒认为,尽管可以总结出一些规律,比如名人效应、重复效应、视觉效应之类;但从根本上说,病毒式传播的故事基本上是随机的,无法事前预测。

回到“美国梦”叙事,我们只需要知道,这个词出现之后仅仅两年,美国经济就走出了大萧条的最低谷,开始慢慢复苏。这其中发生了什么?还得从大萧条之前的1920年代说起。美国人把1920年代称为“喧嚣的20年代”,那是美国经济的大繁荣时期,美国人民的生活水平快速提升。当时的普通美国人,富裕到什么程度?说个数字你感受一下。1929年,美国家庭的汽车普及率为90%,也就是说,几乎每家每户都有一辆车。想想看,那可是在将近1个世纪以前啊!

在那样的繁荣之下,铺张浪费、相互攀比的社会风气开始形成,当时有一句流行语叫做“赶上琼斯家”,也就是千万不能输给隔壁老王。在1920年代,消费信贷也已经成为美国人的日常,当时有3/4的汽车是用分期付款方式购买的。

但是,大萧条一来,无数人失业、欠下一屁股债,甚至还有很多人流落街头、沦为乞丐。这时候,再攀比炫富就显得不合时宜,而且容易遭人嫉恨。当时的一位作家这样写道:“如果琼斯家继续举办大型派对、穿名牌时装,人们会觉得他们对别人的苦难麻木不仁、无动于衷。”

所以,大萧条时期的社会风气来了个180度大转弯——从炫富变成了炫穷,贫穷第一次成为了时尚。比如,人们不再开车上班,而改骑自行车;人们不再出门聚餐,为了打发晚上的时间,廉价的纸板拼图开始流行;不再穿正装,而改穿用粗布做的牛仔裤,这还不够,还要故意拉几条口子来做旧。——你看,现在流行的破洞牛仔裤,竟然是100年前的时尚。特别是,人们开始理直气壮地说:“我买不起这个!”甚至口气中还带点骄傲的味道,似乎是在暗示:我曾经买得起,只不过在股市里损失掉了。

按理说,节俭风气替代了奢侈风气,本来是好事。但是,在大萧条的背景下,节俭意味着减少消费,减少消费意味着经济会更加萧条,造成更多失业,这就进入了一个恶性循环。比如,由于大部分人都决定不买新车,福特公司的汽车销量在1929~1932年之间陡然下降86%。可以推测,如果这种“贫穷时尚”一直持续,那么大萧条的复苏会遥遥无期。

幸好,就在这时候,“美国梦”闪亮登场了。按照这个词的发明者亚当斯的定义,“美国梦”是指:每个人都应该过上更美好、更富足、更圆满的生活,能依靠自己的能力挣到自己想要的一切;美国梦不只是汽车,也不只是高工资,而是一种英雄不问出处的社会秩序。

发现了吗,这段话,悄悄地回归了1920年代的消费主义叙事。虽然“美国梦不只是汽车,也不只是高工资”,但其中的潜台词是,汽车和高工资是实现“美国梦”的前提。只有先为消费正名,人们才能理直气壮地消费。前面说了,“美国梦”这个词一发明出来,就马上传开,到1932年底,社会风向开始倒转,消费主义重新盖过了“贫穷时尚”。从这个意义上说,“美国梦”叙事帮助美国更快地走出了大萧条。

当然,这里必须强调,“美国梦”叙事只是美国走出大萧条的众多原因之一。在美国经济开始复苏的1933年,还发生了很多大事,特别是罗斯福总统宣誓就职,并开启了一系列改革措施。在就职演讲中,罗斯福总统留下一句名言:“我们唯一需要恐惧的,就是恐惧本身。”这句话给了美国人民极大的鼓舞,也是让美国走出大萧条的重要叙事之一。

有意思的是,根据希勒的考证,这句话并不是罗斯福总统原创的。有学者和官员在那之前就说过几乎一模一样的话,但没有成为名言。这是为啥呢?大概是像钱钟书先生说的,“名人才能说名言”。名人哪怕只是说一句很普通的话,但是因为他是名人,那句话也就成了名言。

“美国梦”这个词也是一样。前面说了,这个词是由一个叫詹姆斯·亚当斯的人首次提出的。但不要说我们不知道这个人,连美国人也没听说过。如果你去网上搜“美国梦”,你猜,谁的名字最有可能出现呢?是黑人民权运动领袖,马丁·路德·金。他在1963年发表了著名演讲“我有一个梦想”,把争取种族平等和美国梦联系到了一起,这就让黑人民权运动拥有了更大的感召力。马丁·路德·金的名字,也从此和美国梦绑定在一起。而原创作者詹姆斯·亚当斯的知名度,显然不能和马丁·路德·金相比,他几乎被人们遗忘了。

到2000年之后,“美国梦”的含义又有了新的变化。小布什总统上任之后,直接把“美国梦”和买房子绑在了一起。他说:“在美国,如果你拥有自己的房子,那么你正在实现美国梦。”小布什总统签署的购房补贴法案,名字就叫做《美国梦首付款法案》。

在这个时期的媒体宣传中,买房这事竟然还和道德和爱国扯到了一起:所谓“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,你买了房,才是社会中流砥柱,才是爱国。这种新的“美国梦”叙事,极大地推高了美国的房地产泡沫。数据显示,1997——2005年的8年间,美国整体房价上涨了75%,而租金仅仅上涨了8%。也就是说,房价疯涨根本不是由住房需求推动的。2003年,就在美国的房地产泡沫最严重的时候,房产抵押贷款巨头房利美打出广告:“美国梦,我们的梦”。

后来的事情,我们都知道了:2007年,由“美国梦”推高的房地产泡沫终于被刺破,引发了一场震动全球的金融危机。到这里,历史似乎走完了一个循环:百年前,“美国梦”让美国走出大萧条;百年后,“美国梦”又让美国陷入危机。

好,说完了“美国梦”叙事,下面,我们再来看一个比“美国梦”持续时间更长、对经济基本面影响更大的叙事——“机器人”叙事。或者更准确地说,是“机器取代人”的叙事。人工智能,就是这种叙事的最新变体。

为什么“机器人”叙事会影响经济?以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》这本书中说,21世纪最重要的经济问题,就是怎样为“无用之人”创造工作。因为,未来社会的不平等,可不只是贫富差距这么简单。

赫拉利说,未来很有可能,极少数的特权精英阶层,借助生化技术、基因技术、纳米技术等等,将自己打造成一种升级版的智人,或者叫“智神”。“智神”就像《指环王》里的精灵一族那样,不仅寿命可以无限延长,还可以永葆青春;而且无论是心智能力、身体能力还是颜值,都完爆普通人。这一小撮“智神”再加上他们所掌控的一系列超级算法,就可以控制整个地球。

与此同时,因为人工智能已经高度发达,无论是人类所需的物质生产还是精神生产,都可以统统交给人工智能来完成。而这也就意味着,绝大多数普通人将被降级为“无用阶级”,无论在经济上、文化上还是政治军事上都毫无用处,连被剥削的价值都没有。但是,完全没事情干也太无聊,而人无聊了就容易滋事,所以对“智神”来说最省事的办法,就是命令人工智能准备足够多的垃圾食品、娱乐综艺、网络游戏甚至是精神药物,把这些人给圈养起来,吃喝等死。这时候“智神”看待普通的“智人”,就跟我们看动物园里的动物差不多。

赫拉利的预言,是不是听起来非常恐怖?奇怪的是,给人的感觉又非常真实。其实,赫拉利的末日预言,是“机器人”叙事的最新版本,在那之前,这个故事已经被一代代人反复讲述。

你肯定想不到,早在公元前350年,亚里士多德就已经提出了机器取代人的可能性。他说,如果梭子能够自动纺纱、琴弦能够自动弹奏,那么,奴隶主就再也不需要仆人和奴隶。你看,这不就是在说,如果实现了自动化,仆人和奴隶就失去了价值,成为“无用之人”了吗。

当然,在农业社会,“机器取代人”还只是哲学家们天马行空的想象;只有进入工业革命之后,想象才开始变成现实,机器第一次对人产生了实实在在的威胁。1811年,英国工业革命正在如火如荼地进行,被极度压榨的英国工人突然组织起来,以捣毁机器来抗议示威,这就是著名的卢德运动。

卢德运动可能是人类历史上第一次对机器的大规模反抗。更重要的是,卢德运动也掀开了19世纪欧洲工人运动的序幕。从这个角度说,是“机器人”叙事间接触发了欧洲的无产阶级运动。不但如此,“机器人”叙事还催生了现代社会的第一部科幻小说。

1818年,就在卢德运动爆发几年以后,科幻小说《科学怪人》问世,它的主题,就是“反思科技”。小说中,一位科学家在实验中制造出了生命——一个奇丑无比的巨人,也就是书名里的“科学怪人”。然而,科学家能够制造怪人,却驾驭不了怪人,他们的矛盾逐渐激化,经过一系列的相爱相杀,两个人最终同归于尽。这部小说,把“机器人”叙事往前推进了一步。可以说,后来所有“机器人反噬人类”的故事,都是从这儿来。

所以不奇怪,1929~1933年大萧条期间,愤怒的公众认为,是自动化机器导致了人们的大规模失业。比如,当时的媒体这样说:“在制帽产业,机器把生产率提高了将近9倍,但很显然,我们需要的帽子不可能达到从前的9倍。”“如果机械化发展一路狂飚,让购买力达到扩张极限的话,那么失业将是必然的结果。换句话说,从现在开始,我们的生产力越强,我们的处境就会越糟糕。”

你可能认为,这是媒体的夸大其词和煽风点火,只有无知大众才会相信。但你知道吗,连爱因斯坦都相信这个理论,并公开表示,大萧条就是技术进步造成的。在这种背景之下,美国国会发生了一件令人哭笑不得的事情。

当时,拨号电话技术快速普及,有了拨号电话,就不再需要总机接线员。大萧条期间,美国参议院也装了拨号电话,但刚用三周,马上就有参议员提出反对,声称拨号电话是令人憎恶的,因为它剥夺了接线员的工作。很快,提案获得通过,拨号电话被当场拆除。这可能是最有名的一起由政府官员发起的“卢德运动”。它和前面讲的“贫穷时尚”结合起来,恶化了大萧条时期的经济衰退程度。

火上浇油的是,大萧条期间,一个新词被发明出来,叫做“技术专家治国”。意思是,未来世界应该由懂科学技术的专业人员来管理,由他们负责设计和运行机器,其他人只能等着服从命令。你看,这类“技术专家”,不就是尤瓦尔·赫拉利所说的“智神”的1.0版本吗?

可能是这样的叙事给公众留下的印象过于深刻,时至今日,卢德运动已经过去了200年,但“卢德主义”这个词并没有消失,反而是越来越有生命力。在当下的美国,有很多人自称是卢德主义者,比如曾经和希拉里共同竞选美国总统的伯尼·桑德斯;也有很多人被扣上“卢德主义”的帽子,比如霍金、比尔·盖茨和埃隆·马斯克,因为他们多次警告人们要警惕人工智能的威胁。

其实,如果仔细想一想,“机器人”叙事是一种很奇怪的逻辑。用机器生产代替人类劳动,把人类从繁重艰辛的劳作中解放出来,不正是我们追求科技进步的动力吗?而且,工业革命的经验告诉我们,机器既消灭工作,又创造工作。比如汽车,它消灭了马车夫和养马人的工作,但同时创造了司机和制造工人的工作。事实证明,机器所创造的新工作规模,比它消灭的要大得多。

既然如此,那为什么人工智能还会引发恐慌情绪呢?也许这一次,情况可能真的不同。过去的机器应该算“体能机器”,它替代人类的体力劳动,让更多人从事更富有意义的脑力劳动。这样的机器,当然是越强大越好。而未来的机器是“智能机器”,它的目的,是全面接替人类的脑力劳动。正如尤瓦尔·赫拉利指出的,可能在并不遥远的将来,大部分人类就会进入“终极失业”状态。

希勒说,在这种焦虑之下,人们会拼命抓住一切机会,让自己获得一丝丝掌控未来的感觉,比如,购买比特币。很多专家都指出,比特币泡沫和17世纪的荷兰郁金香泡沫没什么区别,巴菲特更是直说,比特币“就是一种赌博工具”,但是为什么仍然有这么多人趋之若鹜?重要原因之一,就是比特币搭上了“机器人”叙事这趟车,声称只要你持有它,就可以“参与未来”,站在技术进步的赢家一方。

你看,“机器人”叙事作为一种超长叙事,从工业革命一路走来,一直持续至今,贯穿人类的整个现代经济史,并一直通往遥远的未来。

从“美国梦”叙事到“机器人”叙事,我们可以清楚地看到,叙事是怎样影响人类经济进程的。除了这两种叙事,希勒在书里还介绍了其他流行叙事,比如金融恐慌叙事、房地产叙事、通胀叙事等等。这些叙事,说白了,就是一个社会在一定时期内的集体信念。这种集体信念,本质上是给一个不确定的世界提供一种确定性的解释,虽然不一定对,但它会直接地或者潜移默化地影响每个人的经济行为,进而影响宏观经济走势。

这个道理很简单,但是,传统经济学却一直拒绝从叙事角度来研究经济事件。为什么呢?因为叙事理论,和传统的“理性人”假设冲突了。传统经济学假定,人们是用演绎法来思考的,也就是先有逻辑推演,然后再把推演结果套用到具体场景;而实际上,人们大多数时候是用归纳法来思考的,也就是说,从自己的亲身经历,以及当时的流行叙事中,提炼出认知模型来理解世界。

这就导致,传统经济学推演出的世界,和真实世界有很大的偏差。叙事经济学就是要纠正这种偏差,把经济学从抽象建模和数理统计中拉出来,还原到真实可感的历史场景中,呈现出经济事件背后的深层脉络。

当然,必须承认,目前叙事经济学的研究才刚刚开始,并没有成熟的理论框架和分析工具。特别是,各种叙事和经济事件之间的关系相当复杂,不是简单的、线性的因果关系,也很难进行量化分析。这也是叙事经济学被诟病为“不够科学”的原因之一。但瑕不掩瑜,这本书仍然值得你花时间翻翻。

在本书中文版序言中,高瓴资本CEO张磊说,叙事经济学对企业家的最大启示,是能够获得一种大局观,在变化的时代中构建宏大叙事的能力,这是一种超长期主义。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.叙事经济学把经济学从抽象建模和数理统计中拉出来,还原到真实可感的历史场景中,呈现出经济事件背后的深层脉络。

2.“美国梦”叙事,直接影响了美国历史上几个重大事件的走向,比如大萧条、黑人平权运动和2007年金融危机。

3.“机器人”叙事作为一种超长叙事,从工业革命一路走来,一直持续至今,贯穿人类的整个现代经济史。