《卧底经济学3:非理性世界的理性经济学》 孟佳解读

《卧底经济学3:非理性世界的理性经济学》| 孟佳解读

关于作者

蒂姆·哈福德,著名卧底经济学家,曾著有《卧底经济学》一书,广受中国读者欢迎。《金融时报》“亲爱的经济学家”的专栏作家。在这个专栏中,他用最新的经济理论,为好奇心十足的读者提供轻松诙谐、深入浅出的答案。他同时还在世界银行工作,担任国际金融公司首席经济学家主笔。之前,哈福德不但做过《金融时报》的经济学社评作家,还曾担任牛津大学的经济学教授。

关于本书

世界是个不公平的地方,对吗?世界是个不讲道理的地方,对吗?老板收入高得那么离谱,他付出的辛苦那么少,而你象耕牛一样辛勤地工作却只得一点点的报酬,这有道理可讲吗?为什么你的爱情那么不圆满,打牌老输钱?为什么你只能望着房价飚升叹为观止?望着物价上涨望洋兴叹?这个世界,30秒的广告播了25秒还不知道卖的是什么、大城市的女人嫁出去越来越难、雇主招聘总戴有色眼镜、离婚还存在最佳比率……一切看起来太混乱。《卧底经济学3》偏偏告诉你:所有现象背后都有合理的逻辑。如果你愤怒,那就让怒火燃烧吧,哈福德热爱这愤怒。他从未说过世界是公平的,这个世界仅仅是符合逻辑的。或许只有在阴谋家和象哈福德这样的经济学家眼中,世界才是讲得通的。这是一本全新的经济学,不仅有趣而且十分刺激。

核心内容

一切经济行为和社会现象,背后都能找出理性选择逻辑。

你好,欢迎每天听本书,今天要说的书是《卧底经济学》系列的第三部。这本书另外还有个名字叫《谁赚走了你的薪水》,副标题是“让经济学帮你加薪”。

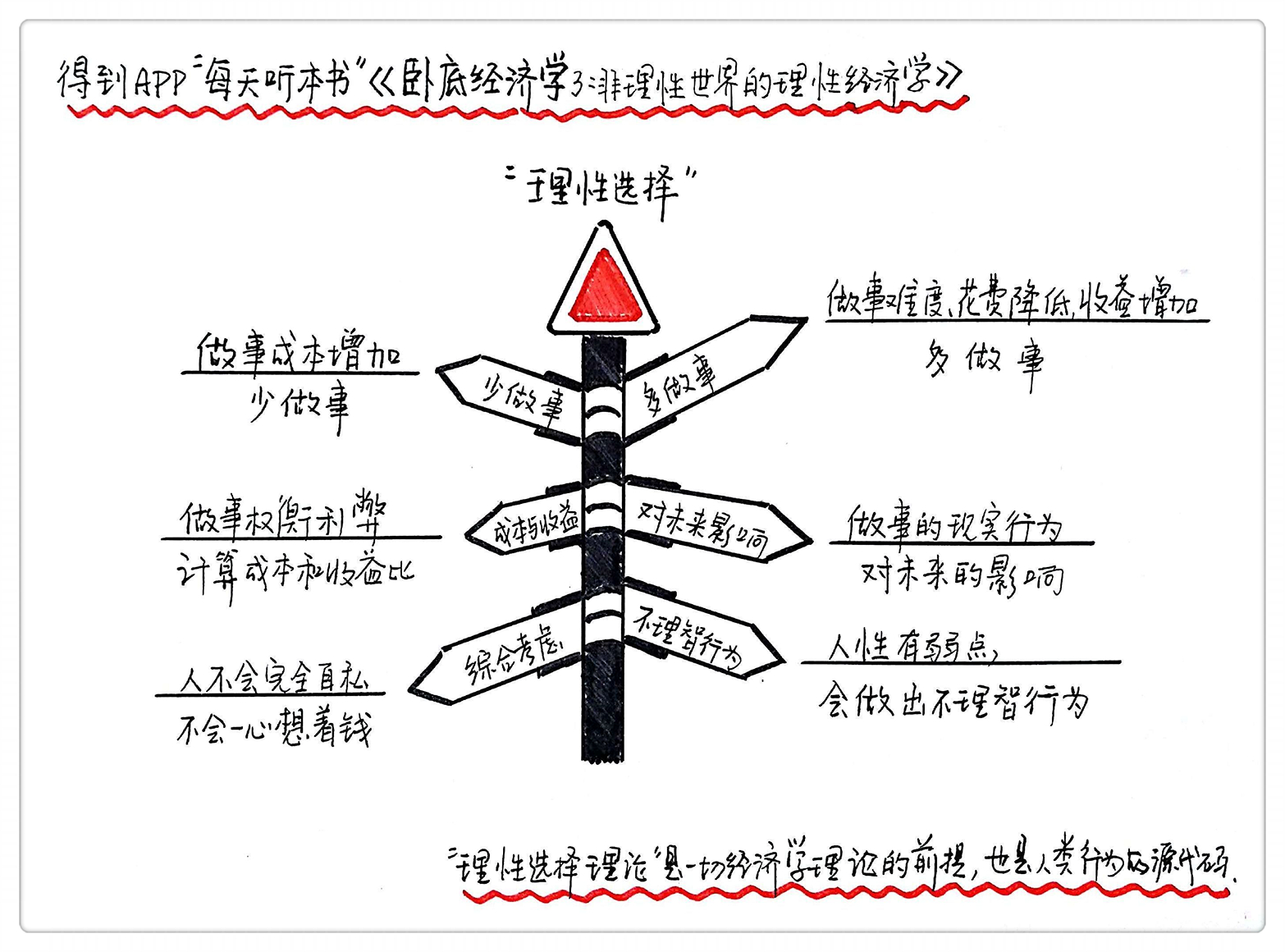

这名字听起来有点标题党是吧?不知道的,还以为是职场指南之类的呢,其实,这是一本非常棒的经济学著作。这本书讲的就是经济学当中一个非常重要的理论假设,叫做“理性选择理论”,作者为理性选择下的定义是这样的:理性选择就是理性的人对激励做出的反应,简单说就是,以最小代价取得最大收益。当做某件事的成本增加时,人们就会少做这件事;要是做某件事的难度降低,花费减少,或者利益增加时,人们就会多做。人们在权衡利弊时,头脑里会有一个整体的盘算,衡量一下成本和收益的情况。同时呢,人们还会考虑现在所做的选择对将来的影响。

这就是理性选择理论,可以说这是经济学上一切假设的理论基础。当然,这里说的最大收益,不单单是指钱,这个我们后面结合例子具体来讲。

作者是蒂姆·哈福德,英国著名的经济学家,他所写的《卧底经济学》系列,在中国非常受欢迎。蒂姆·哈福德所有作品的最大特点就是:能够用生活中鲜活的例子,深入浅出,对经济理论做出解析。这本书,也是这个路子。作者通过我们生活中形形色色的事件,给我们讲理性选择理论,包括办公室政治、赌博、婚姻以及性、种族主义等等。它是一本严肃经济学著作,可真是一点都不枯燥。恰恰相反,它有趣的程度甚至可能超出你的想象。

你可别不信。我先抛出来几个问题,你保准会被吸引住。为什么公司的高管的工资特别高?都知道大城市房价高、交通糟糕,为什么大家都不愿意去小城市?权威调查显示,从1994年到2004年,美国巴尔的摩青少年性行为的人数增加了一倍多,这是不是说美国的青少年堕落了?想知道这些问题的答案吗?听我娓娓道来。

这本书问世已经快10年了,但是里边还有一些现象,一说出来我们今天的人还是马上就有共鸣,我们先从这样的例子说起吧。

现在大城市高房价是一个普遍现象,不仅中国的北上广房价高得离谱,在美国,纽约这样的大城市更是这样。可是为什么还有那么多人宁愿选择大城市,而不愿意去房价更低的小城市呢?中国的情况可能更复杂一些,比如医疗资源、教育资源存在不均衡等。可是,在美国,年轻人也是一样,还是愿意待在纽约忍受高物价、高房价。

一般人可能以为,大城市房价高、物价高,可工资也高。本书的作者以纽约为例,纠正了大家的这个观点。纽约的1美元,相当于其他城市的61.2美分。这个很容易理解嘛,纽约什么东西都卖得比小城市贵,钱会更加不值钱。纽约的平均工资只比其他城市高15%。这就有意思了,说明纽约人们的真实购买力仅是其他地方的四分之三多一点。

大家不舍得离开大城市,究竟是为了什么?这就是我们前面说的,所谓最大收益,不单单是指可以量化的钱,作者认为,大城市充满更多机会,你可以遇到更多聪明的人。从这些聪明人身上,你可以学到很多东西。城市居民通过相互学习,能够变得更加聪明,并且可能从中获得更大的收益。这种情况有个专属名词叫“人力资源外溢”。人力资源外溢则是国家走向富裕的重要途径。所以说,对大多数人来说,我们忍受着房价物价交通环境种种痛苦,也要赖在大城市生活,这其实就是一种理性选择的结果。

那下面我们再来说说大城市生活里最容易遇到的问题,比如,办公室政治。办公室的生活总是令人感到绝望,你的周围总有懒惰的同事,也少不了爱搞小动作的竞争对手。办公室里的很多人和事,比垃圾邮件还要讨厌。更令人讨厌的是,你的老板看起来像个白痴,却拿着高薪。他凭什么呀?看起来,这样的环境,毫无理性可说,简直就是世界上最无逻辑的地方。理性选择理论能对这一切给出一个理性的解释吗?

迈克尔·艾斯纳在迪士尼干了13年的 CEO,赚走了4亿英镑的薪水。我的天呐,迪士尼是不是冤大头啊?迈克尔·艾斯纳的工作值不值这些钱,要看谁来埋单。说到底,他赚的这4亿英镑,其实是股东的钱。只要股东不被彻底激怒,他就可以心安理得拿这笔钱。13年4亿,听起来不少,但是迪士尼是上市公司,股东那么多人,分摊到每人每年,这个数字就微不足道了,所以 CEO 的行为只要不太过分,很难让绝大多数股东都感到不满。

另外,迈克尔·艾斯纳的高薪,也是对他下属的激励。艾斯纳有好几个接班人,他的高收入也是接班人们努力工作的动力。你想想,要是艾斯纳的高薪对整个公司都形成了激励,让所有员工都拼命干活,那他整天躺在沙发上看《猫和老鼠》,也是理所当然的。

那么,对于老板和管理层来说,怎么运用理性选择理论来进行管理呢?在这作者提出了一个“锦标赛理论”,就是说制订奖励机制的时候,不要单纯看可量化的标准,因为那样会导致员工只追求数量,牺牲质量。锦标赛理论,是指大家做同样的事,做得最好的有奖,而什么是最好呢?这个认定标准掌握在管理者或者老板手里,这样,既能起到激励作用,又能给双方都留有一定的弹性空间。

这就是理性的世界,它未必处处完美。作者反复强调,他从未说过理性就意味着绝妙,相反,现实当中很让人讨厌、甚至很残酷的现象背后,其实都是理性选择理论的逻辑,比如下面这个。

种族歧视,这个话题在美国可是一大禁忌。不过,作者举了一个科学的例子,证明这种歧视不仅存在,而且是理性选择的结果。经济学家伯特兰与穆莱纳桑曾经做过一个实验。他们从网上搜集来5000份简历,进行了二度处理,然后胡乱派发名字。有些简历用了黑人专属名字,比如蒂龙·琼斯、拉托亚·华盛顿,其他简历则用了纯种白人才用的名字。结果呢?黑人简历的质量高低对他们的求职没有任何影响。

经济学家将种族歧视分为两种,一种就是顽固种族歧视,另一种就是统计歧视。上面这个实验的结果就是统计歧视,本书作者将统计歧视称之为理性种族主义。这种歧视的一大根源,就是老板们能够从中获利。因为经验告诉他们,多考虑白人总是没错,既可以节约时间,未来获得更高收益的可能性更大。其实,在我们生活周围也存在类似的歧视。最明显的例子就是人力资源在挑选简历时更青睐名校生。这就是典型的统计歧视。

种族歧视的问题,能不能通过设计一个完美方案来解决,让黑人和白人和谐相处呢?曾经获得过诺贝尔经济学奖的谢林,构建过一个黑人与白人相互融合的模型。他这个模型啊,有点像乌托邦,黑人和白人从此过上了幸福的生活。可是呢,一旦有人搬家,乌托邦就变成了空中楼阁。怎么回事呢?有人搬走了,不管是白人,还是黑人,他们要是发现周围的邻居三分之二是属于另一个肤色的,他会做出什么样的选择呢?没错,他也会搬家,选择与更多同一肤色的人做邻居。在谢林的模型中,最终的结果就是黑人与黑人住在一起,白人与白人住在一起,泾渭分明。

这就是完美方案到了现实中就走样的典型案例,我们仔细想想,在美国是不是存在类似的情况呢,分成白人聚居区和黑人聚居区?我们抵制种族歧视,美国人对这个更是讳莫如深,可现实情况就是这么残酷。是不是一点都不美好?可这仍然就是人们理性选择的结果。当然,不得不说,这个结果令人失望透顶。

我们再来看下一个:作者讲了一个墨西哥红灯区的例子,我们都知道这个行业患上艾滋病的几率很高,在墨西哥一座叫莫雷利亚的城市,据统计,有1/6的性工作者有艾滋病,她们是怎么染上的呢?是因为无知,或者没有安全措施吗?

恰恰相反,作者说在这个城市安全套简直是随手可得,而且卫生组织对艾滋病风险的宣传力度也很足,但就是这种宣传让大家都知道了风险,所以性工作者有机会以“安全”为理由,朝那些不想使用安全套的客人多收25%的费用。所以说,不使用安全套导致艾滋病泛滥,这背后就是这么一种逻辑,很残酷,但对当事人来说,这是理性的选择,符合利益最大化原则。

相对应的,作者还举了一个美国的例子,据统计,美国巴尔的摩的青少年性行为,从1994年到2004年,人数增加了一倍多,但是感染艾滋病和意外怀孕的数字并没有相应增加,这就是因为他们注意采取防护措施,以及寻找新的替代方式——当然,这个我们就不讲太详细了。美国著名的脱口秀主持人奥普拉,在一次节目里先把这个现象调侃了一通,然后指出,这不是青年人堕落了,而是他们通过染病风险低的性行为方式来解决生理问题,可以说,这是一种理性的选择。

我们再来聊一聊瘾君子。在常人的意识中,瘾君子不可能是理性的。情况真是这样吗? 赌徒们在老虎机上一直输钱,却仍就欲罢不能。他们中的大多数人早就无法自拔,上瘾了。上瘾了就容易失去理智,一个劲地往里面扔钱。可是,他们真的一点理性都没有吗?可能恰恰相反,他们也是十足理性的。

大家都是成年人,在玩老虎机之前,他很清楚自己会上瘾,陷入痛苦和不幸中,但他并没有放弃。既然都清楚最终的结果,从他自己的角度来看,做出这样的决定也是理性的。上瘾之后,他不肯戒掉自己的瘾,这是因为戒瘾的过程,他必将忍受更大的痛苦。这么一看,大家就明白了吧,他们所做出的决定仍旧是理性的。

从上面这些例子,我们可以清楚看出:人的思维有前瞻性,这能够让我们权衡成本与收益,预测各种局面,并为此做出相应的措施,来实现最大化原则,这就是所谓理性选择。

要说到博彩和理性选择理论的关系,那不能不提冯·诺依曼和博弈论。约翰·冯·诺伊曼,这个人我们应该都听说过,美籍匈牙利数学家,数理化样样精通,还是计算机最主要的发明人之一,而且博弈论也是他提出来的,而这个理论,就是打扑克打出来的。

很多朋友都喜欢打德州扑克。基本原理很简单,你知道自己牌的大小,但不知道对方牌的大小。这个时候双方开始下注,你需要猜测对方牌的情况。如果对方牌很好,会气势汹汹,那么你就抓紧撤吧,可以减少损失。要是你的牌特别好,你就可以一掷千金。但是,人又是复杂的,你可以使诈,来搅乱别人对你底牌情况的判断,这就是所谓的忽悠吧。这种忽悠有两个目的,一个是在牌烂的时候表现出很强势的样子,另一个就是在牌好的时候表现得很弱势。牌烂时,你的强势有可能吓到对方,从而赢钱。牌好的时候,你看起来很弱势,才有可能吸引对手持续下注,否则人家一看你这么厉害,早就缴枪投降了。

冯·诺伊曼从扑克赌局出发,进行了理论的研究,从而创造出了博弈论。但说到底,博弈论就是建立在“人都是理性的”这个假设理论的基础上的。虽然有点过于理想化,但是运用好了,真的能赢钱,博弈论问世之后的半个世纪,仅有一位名为克里斯•弗格森的人凭借这个理论,在拉斯维加斯赢了一大票钱。他本人是加州大学洛杉矶分校的博士,学的是计算机专业。他利用一套计算机程序,在拉斯维加斯成为了世界冠军。

再来举另一个跟博弈相关的例子。我们都知道啊,上个世纪美国和苏联对世界霸权展开了争夺。美苏争霸就是一个典型的博弈论课题。冷战必须成为一次就成功的游戏。当时,美国有核武器,而苏联并没有。如果美国对苏联使用核武器的话,新一轮世界大战将有可能打响。这又比扑克牌局复杂得多。在扑克牌局中,赢家通吃输家。可是在美苏争霸这种情况下,热战有可能导致同归于尽,冷战才是一种双赢的局面。

前面提到过的数学家谢林,当时担任美国政府的顾问,他认为为了避免危机升级到无法控制的程度,必须迅速找到解决办法。他向双方提议安装热线电话。这台著名的“红色电话机”只是一台传真机,但即便在冷战最紧张的时候,美苏的操作员仍然可以每天互致问候。这部热线电话的作用显而易见,使美苏双方携手走过了重重危机。这就是理性选择理论的最高端的应用,博弈论。

但是在这本书里,作者强调的是理性选择理论适应于方方面面,不仅涉及都市生活、政治生活,甚至影响了整个人类史。

先说一个我们看来最没有理性的区域。爱情是公认没有理性的。恋爱中的人们,往往智商为零,不管不顾,为爱痴狂。但是,本书告诉大家,相爱中的人却仍旧是理性的。我们都知道,男人不喜欢太胖的女人。在一个速配约会的现场,假设男女各20个人,如果某个晚上,胖女士来得多了一点,是平常的两倍,我们肯定会想,男士们发起约会邀请的数量一定会减少。可是,在大规模的样本测量后,发现实际情况却并不是这样的,男士们提出约会的频率跟平常完全一样。

与这个相类似的是,姑娘们都喜欢高个子的男士,不太喜欢矮个的。可是如果一个约会的场景中,大家身高都不高于1米80,那么恭喜你们,你们可交好运了,因为你被女士青睐的机会并没有下降。这告诉我们,无论你自身条件如何,多参加一些约会,总不会有坏处的。

这是为什么呢?道理很简单:在可供挑选的人“质量差”的时候,大家就降低自己的择偶标准。这并不意味着人们就不挑剔了,而是人们在挑剔余地大的时候,就愈发挑剔,没有什么挑剔余地的时候就会将就。这个挑剔余地,指的不光是数量,而是指被挑选对象彼此之间差距很小。所以,我们在生活中经常见到,很多条件非常优秀的姑娘,成了大龄剩女后,草草找个人嫁了。

经济学家们,经常会将约会与婚姻发生的地方称之为“婚姻市场”。这当然不是说,在这个市场上妻子和丈夫是可以买卖的,而是说,其实在恋爱或者婚姻生活中,也存在着供给和需求。有需求就有竞争,里面也涉及很多理性选择。离婚也一样,随着时代的进步,离婚变得越来越普遍。可是如果存在着一个最佳离婚率的话,这个数值应该是什么样的呢?本书作者告诉我们,可以确定的是,这个数值一定不是零。

基本上每对夫妻都经历过恋爱时海誓山盟“永远在一起”的阶段,所以觉得离婚是一件很糟糕的事,但是从理性的角度说,离婚也是有好处的。随着离婚的可能性上升,女性的权利也扩大了,地位提高了。女人有了选择退出的权利,男人们需要在家里好好表现了。根据专家的数据统计,在美国某些州,随着离婚率的上升,家庭暴力减少了三分之一,妇女被丈夫谋杀的数量减少了百分之十,女性自杀率也下降了。

除了婚恋这类的“小事”,作者还认为,历史上一些决定我们人类这个物种生死存亡的大事当中,也是理性发挥了重要作用。

作者举了我们的祖先灭绝尼安德特人的例子。尼安德特人是一种古人类,繁衍生息的历史超过了20万年,身材高大、体格健壮、头脑聪明。而当4万年前,现代人类的祖先智人来到欧洲后,几千年之后尼安德特人就消失了。现在的考古发现证明,尼安德特人与智人,当时为资源展开过争夺战。我们的祖先为什么能够战胜尼安德特人呢?本书作者根据理性历史观,做了一个大胆的推测,他认为尼安德特人缺乏一种重要的经济制度,那就是分工。分工会带来交换,交换是人类区别于其他动物的一种品质。考古资料显示,没有任何迹象表明尼安德特人进行过交换。而交换这种行为,只有具有理性思维能力的人类,才能做出来——在这作者说,“你见过两只狗交换骨头吗?”

在本书的最后,作者对于人类的未来还进行了大胆的预测。他认为,在人类的历史上,个体的理性行为虽然带来了很多与整体意愿相反的结果,比如种族主义、环境问题等,但理性行为也能够创造奇迹。全世界人口数量越多,人们生活的逻辑性越强,人类就越有希望再创造百万年的辉煌。

这本《卧底经济学3》,就给你讲完了,再来一起总结下。

其实这本书的核心内容就是一个,理性选择理论。作者为理性选择下的定义是这样的:理性选择就是理性的人对激励做出的反应。当做某件事的成本增加时,人们就会少做这件事;要是做某件事的难度降低,花费减少,或者利益增加时,人们就会多做。人们在权衡利弊时,头脑里会有一个整体的盘算,衡量一下成本和收益的情况。同时呢,人们还会考虑现在所做的选择对将来的影响。作者还提到了几个配套的前提假设,包括人并不是完全自私的,不会一心只想着钱。另外,人也不是无所不知,或者拥有完美自控力的,大脑也不能时时刻刻总在计算。人总有弱点,会做出不理智的行为。

这个理性选择理论,几乎可以说就是一切经济学理论的前提,同时也是我们人类行为的源代码,洞悉了这个,你就能厘清很多看起来不合理的现象背后的逻辑,无论是在职场上情场上还是牌桌上,都能明白该怎么审时度势和思考问题,甚至对一些很宏大的社会和历史问题,也能有更深刻的见解。

撰稿:张宾 脑图:摩西 转述:怀沙

划重点

1.理性选择理论就是人对激励做出的反应。人们在权衡利弊时,头脑里会有一个整体的盘算,衡量一下成本和收益的情况。

2.理性选择理论是一切经济学理论的前提,也是理解人类行为的源代码。

3.无论是职场、情场还是赌场上的现象,甚至是宏大的社会历史问题,背后都体现着理性选择的逻辑。