《卧底经济学1:像经济学家那样思考》 孟佳解读

《卧底经济学1:像经济学家那样思考》| 孟佳解读

关于作者

蒂姆·哈福德,经济学家出身,后来专职写作。他主笔的专栏是《金融时报》有史以来关注度最高的专栏之一,他擅长用最新的经济学理论为我们生活中的问题提供轻松诙谐的经济学解读,所以被誉为是“最幽默的生活经济学大师”。

关于本书

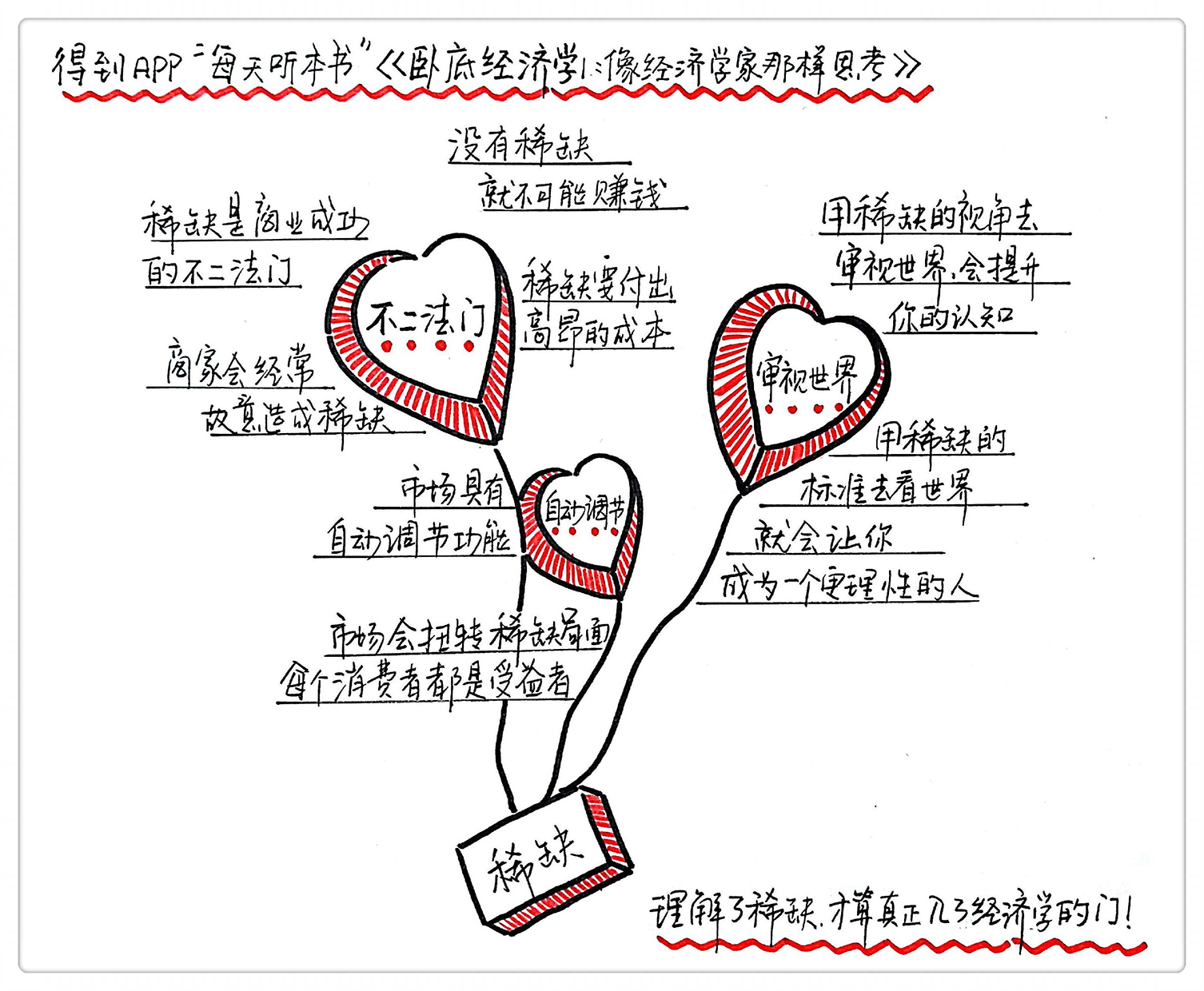

《卧底经济学1》这本书的核心内容是在阐释一个经济学概念,稀缺。作者从头到尾都在把自己当成一名卧底侦探,潜伏到各种行业里,为你揭露商家如何利用稀缺赚走你的钱,教你如何运用稀缺的思维来观察经济现象,活得更理性、更智慧。

核心观点

一、没有稀缺就没有商业,甚至商家要故意制造出稀缺感。

二、市场能把稀缺的东西调节到不稀缺,政府却经常加剧稀缺。

三、稀缺思维能帮你成为一个更理性的人。

你好,今天分享的这本书叫《卧底经济学》。这本书的作者是蒂姆·哈福德,他是经济学家出身,后来专职写作。他主笔的专栏是《金融时报》有史以来关注度最高的专栏之一,他擅长用最新的经济学理论为我们生活中的问题提供轻松诙谐的经济学解读,所以被誉为“最幽默的生活经济学大师”。从今天起,我们会把哈福德生活经济学系列的四本书讲给大家听,今天这本《卧底经济学》是第一本,也是卖得最好的一本。

为什么叫“卧底经济学家”呢?这是因为在这本书里,作者把自己描述成一名卧底侦探,潜伏到各种行业里,为你揭露商家赚走你钱的各种伎俩,教你用经济学家的各种调查工具,解决日常生活中的问题,让我们活得更理性、更智慧。从内容上来说,这本书其实通篇都在讲一个经济学概念——稀缺。这本书告诉你,只有理解了稀缺,才算是真正入了经济学的门。具体来说,本书讲了关于稀缺的三个观点:

第一个观点是,没有稀缺就不可能赚钱,很多成功的商业模式的本质,就是商家故意制造出了一种稀缺感;

第二个观点是,经济学家之所以喜欢市场,是因为市场可以自动把稀缺的东西调节到不那么稀缺,这对全社会都有利,政府代替市场会加剧稀缺;

第三个观点,用稀缺的视角去审视世界,会帮你获得不一样的认知视角,让你超越直觉和常识,成为一个更理性的人。

先看第一个观点,没有稀缺就不可能赚钱,很多成功的商业模式的本质,是商家故意制造出了一种稀缺感。

咱们上中学的时候政治课本上都学过,供求关系影响价格,商品供不应求的时候,价格就会很高。所以,稀缺的东西才值钱,这基本是个常识了,每个人都觉得天经地义。可你仔细观察一下就会发现,我们生活中很多商品其实并不稀缺,但商家仍然可以把它们卖很贵。比如说咖啡就不怎么稀缺,很多饭店都提供咖啡,连肯德基麦当劳这种快餐店都有,甚至一般的超市里也买得到速溶咖啡,但是在每个城市的星巴克里,咖啡都被卖得巨贵,这是为什么呢?

有人说是因为星巴克环境好,咖啡的价格里有很大一部分是付给装修的费用。好像有道理,可是一般来说,咖啡厅都挺注意布置环境的,环境优雅这事儿也没什么稀缺的,这好像不足以支撑星巴克把咖啡卖那么贵。比较聪明的同学可能想到了答案,因为星巴克选的位置好,都是市中心或者火车站,人流量大,咖啡不稀缺,但这些流量大的位置稀缺啊,所以星巴克可以把咖啡卖得特别贵。这个解释的方向是对的。

这也是我们今天要讲的观点,占领稀缺是商业的基础,你看到的所有能赚钱的商家都以某种方式占领了一种稀缺资源,可能是某种技术,可能是某种材料,可能是某种地理位置,也可能是某种隐藏的更深的东西。但是,从逻辑上来说,不会永远有人占领稀缺资源的。因为你通过稀缺赚了钱,有类似资源的其他人也会加入进来,你就赚不到那么多钱了。最明显的一个例子就是开滴滴专车的司机,最早的司机开专车很赚钱,因为刚开始没多少司机认识到这事儿能挣钱,当时的专车司机是稀缺的,所以他们挣到了钱,很快大家发现开专车很挣钱,司机越来越多,于是现在的大部分专车司机收入和开出租车也差不多了。

所以,商业社会的本质其实就是,先有人找到稀缺,然后稀缺很快变得不稀缺,于是有人再找到更新的稀缺,如此往复的一个过程。

你可能会说好像也不一定吧,星巴克的例子就是个反例啊,星巴克那么好的位置多稀缺,咖啡卖得那么贵,挣了很多钱,其他咖啡店按理说该跑到星巴克旁边和它竞争吧,大家也来市中心和火车站开店,星巴克就不那么稀缺了,咖啡的价格应该会下降吧?可我们都知道,这样的事情没有发生,没有人跑到星巴克旁边做生意。这是为什么呢?

这是因为星巴克付出了足够高的成本,高到让其他咖啡店主动放弃了竞争的想法。人流量大的地段,所有的咖啡厅都会感兴趣,比如说包括星巴克在内的10家咖啡店都想租下一个核心地段,房东就有两种选择,一种是和10家咖啡厅每家签订一份协议,在这里开10家咖啡店,还有一种办法是只和其中一家签订一份排他性的协议,只允许这里开一家咖啡店。但是,如果采用第一种办法,房东跟每家店都签一份协议,大家是不愿意出高价钱的,因为没人愿意为一个隔壁有9家咖啡店的地方支付高额费用,所以房东会和咖啡店签一份排他性协议,把一份排他性协议的价码抬到最高。

所以,对于星巴克来说,它之所以能拿到最好的地段,是因为它花钱买断了其他竞争对手出现的可能,如果这个价格太便宜,其他对手觉得有利可图,就会出更高的价格来抢这个位置,所以星巴克出的这个价格要足够高,高到其他对手觉得付了房租就没啥利润可赚了,只好主动退出。星巴克之所以总是能占据最稀缺的位置,就是因为它总是在付出高昂的代价。

讲到这,《卧底经济学》给了我们一个重要结论:任何商业都要占据一定的稀缺资源,而稀缺资源是有很高昂的成本,如果你不付出成本稀缺就会丧失掉。当然了,现实中的商家要聪敏得多,他们有时候会在明明没有稀缺的时候,故意制造一些稀缺的错觉,让消费者买单。

比如说,我们都知道,飞机头等舱或火车头等车厢要比普通座位的价格高很多,但不论你坐什么座位,还不都是把你从一个地方运到另一个地方,其实是没什么本质区别的,但价格却差好几倍,那航空公司和铁路公司是怎么做到让有钱人心甘情愿买高价票的呢?他们用的办法是尽可能拉大最佳服务和最差服务之间的差距,让最佳服务看上去很稀缺。

比如英国的火车上,普通车厢里就没有桌子,因为如果普通车厢里很舒服,那么头等车厢的潜在顾客看到这种情况后,他们就会选择购买便宜的车票,所以为了赚这部分人的钱,普通车厢的乘客必须受这份罪,只有这样才会让头等车厢的优质服务显得很稀缺。

还有一个最令人惊讶的例子来自电脑行业。IBM 公司早先的时候出过激光打印机,他们的激光打印机分高档和低档两种,两种价格差很多。你可能觉得,低档的应该是用了便宜的配件,成本更低,所以卖得便宜。但是我要告诉你,其实正好相反,两种打印机用的配件是一样的,而且低档打印机多加了一块芯片,这块芯片能让打印机的速度变慢,所以算下来,低档打印机的成本还要更高。

你可能觉得匪夷所思,为什么要这么浪费呢?你站在 IBM 的角度思考就能理解了,因为 IBM 想让尽量多的人购买贵的打印机,那就必须让便宜的那种速度慢下来,这样才能让高档打印机显得很稀缺。你可能会说,那给低端打印机专门设计一套配件不就完了?对 IBM 来说,专门设计两种不同的打印机,成本反而更高,不如就用同一种材料,然后人为地拉大两种打印机的差异,保证高打印速度的稀缺性,才是最好的策略。

以上就是第一个观点,稀缺是经济和商业的根本,成功的商业模式就是占据一种稀缺,甚至不惜人为制造一种稀缺。

下面我们来看第二个观点,经济学家之所以喜欢市场,是因为市场可以自动把稀缺的东西调节到不那么稀缺,这对全社会都有利,而政府代替市场却经常会加剧稀缺。

刚才咱们讲道,掌控稀缺才能挣到钱,那是不是你掌握了稀缺就能挣到很多钱呢?也未必。我们还是拿星巴克做例子。咱们前面说了星巴克通过付出高昂的成本,拿到了非常稀缺的地理位置,获得了排他性的稀缺优势。然后我们也看到了,星巴克的咖啡卖得非常贵,我们猜测,星巴克应该是赚到了很多钱。国内甚至有一家电视台,专门做过一个新闻报道,说星巴克一杯咖啡的成本也就四五块钱,却卖30多块,报道说这简直是坑消费者。

很遗憾的是,这只是一种假象。咖啡行业不属于政府垄断经营的行业,它是完全市场化的,这就意味着,如果星巴克故意把咖啡卖得特别贵,得到的利润比它付出的房租多得多,一定会有新的竞争者加入到这个行业中来,和星巴克展开竞争、争夺利润。星巴克为了防范竞争者进来,只能把价格压到刚好覆盖成本,只有一点利润的情况,其他竞争者觉得无利可图,才不会和星巴克竞争那块稀缺的店面位置。

那究竟星巴克能保留多少利润呢?这不是星巴克自己能决定,而是银行的利息水平决定。因为对完全竞争的行业而言,只有创业者认为他创业的收益比把钱存在银行里吃利息收益更高的时候,他才会去投资,不然他不如把钱存银行。所以在完全竞争的市场中,商品的价格非常接近于创业者实际付出的成本。价格定高了,利润扩大,就会有新的竞争者进入这个行业,或者老的竞争对手会扩大经营规模,这又会稀释掉这个行业商品的稀缺性,所以价格很快就会降下来。

从上面说的这个逻辑里,你可以很清晰地感觉到,市场的最大作用就是让稀缺的东西变得不那么稀缺,这会让商品价格保持在实际成本上下,不至于高得太离谱,对我们消费者来说,这当然是有利的。所以呢,卧底经济学家告诉我们,市场让全社会运转起来的成本更低,每个消费者都是市场的受益者。

我们再举一个例子吧。我们知道,咖啡豆一般都在非洲、南美的一些发展中国家种植,咖啡豆出口到欧美价格非常低,而欧美国家卖给发展中国家的汽车啊、机器设备都非常昂贵,所以这些生产咖啡豆的国家就觉得这种贸易不合理,咖啡生产大国曾尝试建立过一个咖啡生产国协会的组织,控制了世界上2/3的咖啡豆供应,希望靠这一招来强行提高咖啡豆的价格,结果遭到失败被迫解散。因为他们抬高价格后,协会之外的其他国家的农民很快发现种植咖啡豆有利可图,会加入到这个市场来。越南就是个很好的例子,这个国家以前不种咖啡豆,后来却成了世界第二大咖啡豆生产国。这就是市场的力量,把稀缺调整到不稀缺,以为掌握了稀缺就可以随意定价,会在市场里栽跟头的。

当然了,我们也知道,世界上有很多稀缺资源,并没有开放给市场,没有让大家自由竞争获得,很多资源都是控制在政府手里,由政府来安排这些稀缺资源怎么分配。政府这么做的目的一般是为了照顾大众。比如说学校,政府认为如果用市场的办法来分配,谁出钱高谁就能上好学校,大部分穷人没有机会上好学校。政府的做法是划分学区,划在这片学区的人只能上这个学校。这事儿咱中国人再熟悉不过了,实际上欧美的公立学校很多也这么干。

但问题是,这样真的能让穷人和富人在同一水平的学校里读书吗?当然不能,富人不在乎费用,他们搬家到有好学校的学区住就是了。这样就催生了一个大家都很熟悉的现象:学区房,好学校周围的房子都特别贵。有钱人去好学校周围买个房子,孩子就可以上最好的学校了,但富人付出的成本归了谁呢?不是给了学校,而是给了房地产开发商。这就有点扭曲了,国家划分学区的政策,本来想追求公平,结果富了开发商,除了创造了一个形式上的所谓公平,其实对教育行业没有任何积极贡献。

我们退一步想想,假如政府让教育行业完全市场化,好学校收费高,差学校收费低,有钱人多出钱就可以上好学校,那么富人付出的高额成本最终留在了教育行业,国家可以通过税收之类的政策,把这部分钱回收相当一部分,然后投到差的学校上,所有学校的条件就都得到了改善,上不起好学校的穷人也能从富人身上分到一些实惠。而且呢,咱们说的市场对稀缺的调整作用,这时候就可以发挥出来了,因为竞争的存在,学校的天价收费价格也会逐步降下来,降到边际成本附近,这也是造福所有老百姓的一件事。

所以我们看到,政府不让一部分资源进入市场,用平均主义的思路去分配,结果就是加剧了好学校这种稀缺资源的稀缺性,被房地产商钻了空子,穷人更得不到好的教育了,这和市场起的作用是完全相反的。

这就是我们要说的第二个观点,市场能让稀缺变得不稀缺。

下面是第三个观点,用稀缺的视角去审视世界,会帮你获得不一样的认知视角,让你超越直觉和常识,成为一个更理性的人。

我们前面讲了卧底经济学家给我们的启示,稀缺的重要性,以及政府和市场在调节稀缺这件事儿上的不同作用。接下来我们就要发散一下思维,想想我们平常经常见到的经济现象,用稀缺的角度去重新审视,或许我们就能有不同的发现。

我们先说一件交通的事情吧。大城市交通拥堵严重,政府为了限制买车,对车辆挂牌管得很严格。比如北京的牌照要摇号,摇到号的概率很低,所以一旦摇到牌照就很值钱,而上海挂牌是拍卖的,谁出价高谁能拿到牌照,一副牌照卖到十几万很正常,你觉得哪种方式更好呢?

很多人认为上海的做法是在给富人开绿灯,穷人买车都费劲,十几万的牌照费谁还开车,以后路上都是富人在开车了,这太不公平。而北京的做法,再有钱你也得来摇号,穷人和富人都在博同一个概率,这不是很公平吗? 听上去很有道理对不对?但是,我们如果从稀缺的角度来思考这件事就会发现,当你追求公平,希望把稀缺资源平均分配给富人穷人的时候,其实结果是最不公平的。

用价格来评价一件事情的时候,其实代表了这件事情对于你的稀缺程度,你愿意付高价说明它对你稀缺。比如一个白领家庭,刚有了小孩,父母从老家过来给他们看孩子,一大家子人住在一起,出行有一辆车就很重要,对这个家庭来说,花十几万得到一个稀缺的机动车牌照就是很有价值的。这样才是把最稀缺的东西给到了最需要的人手里,整个社会的资源才算得到了最大化程度的利用,效率是最高的。

而用摇号的方式,虽然保证了穷人富人的机会均等,但问题在于稀缺的东西还是稀缺的,需要牌照的人会通过各种办法追求,于是可能出现暗箱操作,有权有势的人通过不见光的捷径拿到牌照,更严重的问题是出现一个牌照黑市,不那么需要牌照的人摇到号之后转手卖给黄牛,黄牛再抬高价格卖给需要牌照的人。在北京生活的人都知道,其实黑市上的牌照卖得并不比上海便宜。和前面咱们讲学区房的例子一样,政府追求公平的结果就是肥了倒卖牌照的黄牛,如果是市场化解决问题,牌照的拍卖费用可以用在改善公共交通上,穷人也能受益。

所以你看,我们从稀缺的价值本身思考问题,就会发现直觉上觉得公平的做法,其实对穷人更不利。用稀缺的思维看问题,我们就不那么爱替穷人打抱不平了。

我们再举个例子,每年开两会时候,总有人提议男女同工同酬,女人工资比男人低是歧视。但是,我们用我们的稀缺理论一分析却发现,不好,千万不能用法律强制工厂同工同酬,不然会让大批妇女失业的。

为什么呢?首先,只要市场竞争存在,就很难有“性别歧视”。你想,假如都是干打字员的活儿,水平也一样,大家都歧视女性,非要给男的100块,女的80块。这时候只要有一家公司贪小便宜,专门雇女打字员,就能省下20块钱,他就有成本优势了,你看,女性打字员工资低其实就成了一种稀缺的优势。为了和这家公司竞争,其他公司也只能多雇女打字员,女打字员工资水涨船高,最终一定会和男打字员拉平。你看,市场竞争把稀缺的变得不稀缺,也顺道把歧视问题解决了,完全不需要立法来规范。

其次,现实中大家看到的男女不同酬,并不是真歧视。为什么呢?因为女性要怀孕生育、抚养孩子,会占用很多精力,工作质量必然受影响。所以这只是因为创造的价值大小不同,在创造价值这件事儿上,男性稀缺程度一般会更高,所以身价也会更高,这和故意歧视没什么关系。

如果法律强制男女必须同工同酬,会出现什么结果?女性一定连工作都找不到。你想,如果你是老板,你肯定不招女的只招男的啊。本来女性工作贡献就相对小一点,但低工资是她的稀缺优势,结果强制同工同酬,她的稀缺性就被剥夺了,你说这是保护妇女吗?所以,很多说法听起来很有正义感,却架不住稀缺思维的剖析。为同工同酬呼吁立法,就是充满正义感地办了件坏事。

类似的提法还有保护民族产业,设置关税壁垒的国家都认为自己在保护本国产业。实际上,本国产业竞争不过外国,就说明它稀缺性不够,保护也是没有用的,还会拖垮优势产业。

比如说,美国有电视机产业,也有电钻产业,电视机产业比较弱,被中国打得落花流水,电钻产业比较强,大量出口到中国。如果美国为了保护电视机产业,提高关税阻止中国电视机进入会是什么结果呢?电视机产业保住了,但电钻产业一定被拖累了。因为如果没有贸易壁垒,那中美两国的产业格局可能是美国不再造电视机,全部从中国进口,中国逐渐放弃电钻,全部从美国进口,这对双方是最理想最有效率的格局,双方都放弃了不够稀缺的劣势,占住了最稀缺的优势。

美国电视机产业消失了,电钻产业从电视机产业吸收了大量转移出来的劳动力、资金、土地等等资源,进一步降低了成本,优势更大了,出口更多、赚更多钱。现在美国人为阻止了电视机进口,暂时给落后产业续了一命,却浪费了大量资源,让原本占领稀缺的电钻产业受到拖累,从长期来看,其实是对美国保住经济优势不利的。

还有人说,发达国家跨国企业到发展中国家设厂,是剥削当地劳工,工人拿着超低的工资,忍受超长的工作时间,简直是血汗工厂。我们用稀缺的思维分析一下会发现,即便条件艰苦,但也很少有工人离职,为啥呢?因为对工人来说,相比工作得体面、有人权,尽快改善经济条件更迫在眉睫、更稀缺。

所以,从上面这些经济现象和故事里,我们可以看到,如果我们用稀缺的标准去看待世界,我们就会得到一种理性的价值观,有了这种理性,我们就不会再像以前那样用情绪、道德、直觉做判断,这才是一个现代人该有的样子。

到这里,本书的内容就讲完了,我们稍微总结一下,《卧底经济学》这本书告诉我们:

-

没有稀缺就不可能赚钱,但是有了稀缺也未必赚钱,很多成功的商业模式的本质,就是商家故意制造出了一种稀缺感;

-

经济学家之所以喜欢市场,是因为市场可以自动把稀缺的东西调节到不那么稀缺,这对全社会都有利,而政府很多看似公平的政策经常加剧稀缺;

-

用稀缺的视角去审视世界,会帮你获得不一样的认知视角,让你超越直觉和常识,成为一个更理性的人。

最后跟大家分享本书的几个金句:

-

税收有其好处,但税收大多无助于显露真相,因为我们不能根据我们自己的消费愿望来选择是否缴税。因为价格是可选的,所以它们透露出信息。非市场的体系有其好处,但它们同时丢失了重要的东西——信息,有关短缺、需要、愿望的信息,有关不方便之处和成本的信息。

-

当经济学家说经济处于无效状态时,他们的意思是:有办法可以在不损害任何人的情况下令某些人受益。如果比尔·盖茨拥有全世界的钱,而别人都快饿死了,这就是个有效的社会,因为除非使比尔·盖茨受损,否则没有使其他人获益的方式。

-

高额停车费的确能够阻拦一些司机,但开车和停车之间没有那么直接的关系。有些司机在街上逗留太长时间,只是为了找到免费车位。如果政府想通过收费的办法使大家少开车,那么最好直接向他们收费,并把所得收入花在有益的事业上。

撰稿:孟佳 脑图:摩西 转述:怀沙

划重点

1.稀缺是一种需要付出成本来获得的重要商业资源。成功的商业模式有时候要求商家故意制造稀缺。

2.市场能够自动把资源从稀缺调节到不稀缺,而政府的政策却常常加剧稀缺。

3.用稀缺的视角看待世界,能让人超越直觉和常识,变得更加理性。