《主权债务简史》 徐玲解读

《主权债务简史》 | 徐玲解读

关于作者

杰罗姆·鲁斯,荷兰经济学家、伦敦政治经济学院研究员,主权债务问题专家。

关于本书

本书提出了一个重大历史谜题:在二战前的一百多年中,曾经出现过多次主权债务违约浪潮,但从1970年代起,主权债务违约率却一路走低。作者指出,这个现象背后,隐藏着国际政治经济秩序变化的重大秘密。

核心内容

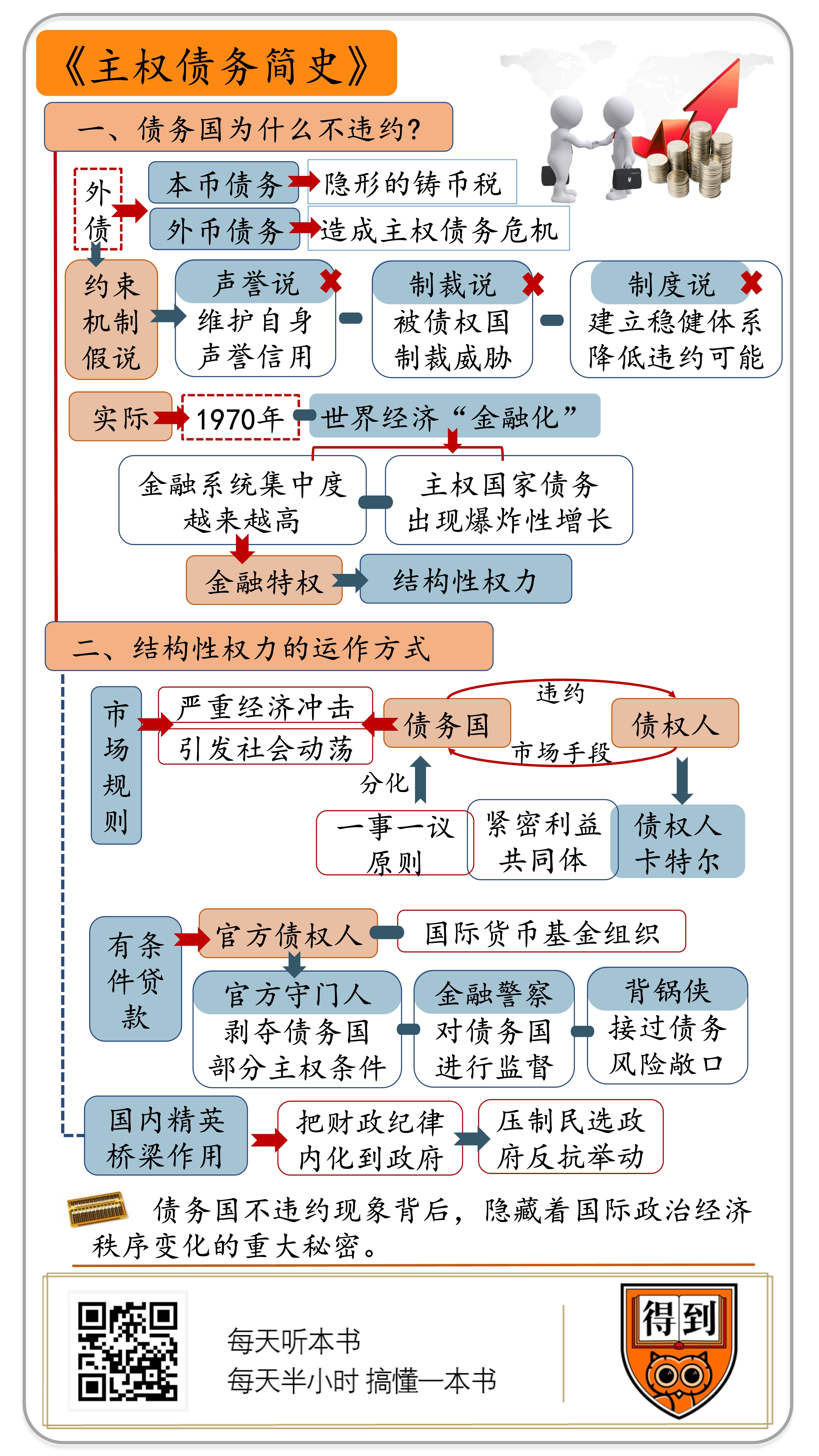

一、传统学界的三种假说:“声誉说”“制裁说”和“制度说”

二、本书提出的新理论:国际金融系统的“结构性权力”及其三种执行机制

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《主权债务简史》。中文书名中规中矩,好像是一本特别枯燥的学术书;但其实它的英文原书名有趣得多,直译过来是“为什么不违约?——主权债务背后的政治经济学”。作者是荷兰经济学家、伦敦政治经济学院研究员杰罗姆·鲁斯。

这本书在一开篇,就给我们提出了一个重大的历史谜题:在第二次世界大战前的一百多年中,曾经出现过多次主权债务违约浪潮,债务国一旦遇上政治危机或者经济萧条,一般都会宣布对外停止偿还债务。比如1930年代大萧条期间,几乎所有拉丁美洲国家和大部分的欧洲国家,都宣布暂停偿还债务。换句话说,一个主权国家成为“老赖”,这在二战前是很常见的,而且通常被认为是可以接受的,因为这是国家应对危机、让国内经济复苏的一种必要手段。

奇怪的是,最近半个世纪以来,国际金融规则却悄悄发生了改变。这段时期全球发生了多次金融危机,如1980年代的拉美债务危机、1990年代的亚洲金融风暴,以及由2008年美国次贷危机引爆的欧债危机等等。但是,不管受到怎样的外部冲击,也不管国内经济有多么萧条,那些负债累累的债务国似乎完全没有考虑过“债务违约”这个选项。它们宁愿推行痛苦的紧缩政策、让国内老百姓勒紧裤腰带过日子,也要继续还钱。这种做法,和大萧条时期债务国大面积违约的情况形成了鲜明对比。

来看一组数据。根据世界银行的统计,一方面,中低收入国家向发达国家借入的外债持续飙升,2014年以后每年光支付的利息就高达1万亿美元,约为世界最穷的100个国家GDP总和;另一方面,这些庞大债务的违约率却一路走低,甚至在2008年金融危机期间,违约率也还不到1%。

这就奇怪了。就像这本书的英文书名指出的,它们“为什么不违约?”究竟是什么力量在推动着这些债务国借得更多、还得更多,而且从不违约呢?本书作者指出,这个现象背后,隐藏着国际政治经济秩序变化的重大秘密。

本期音频,我们就一起来揭开这个秘密。

在正式进入讨论之前,我们要先对这里说的“外债”做一点区分:同样是外债,本币债务和外币债务具有完全不同的性质。本币债务,比如美国向外国发行美元债券或者日本向外国发行日元债券,这其实是一种隐形的铸币税,因为原则上债务国总是可以通过印钞票来还债,它们是没有真正的还债压力的。

而外币债务,比如拉美国家借入美元,这是实打实的债务,需要你拿实实在在的产品,通过出口创汇获得美元,再去还债。一旦你的外汇储备不够,那你就还不上钱。所以,只有借入外币债务,才能造成真正意义上的主权债务危机。

唯一的例外是以希腊为代表的南欧国家。欧元虽然是这些国家的本币,但由于它们没有货币的发行权,想要获得更多欧元同样只能通过出口创汇,所以欧元债务对它们来说相当于外币债务。本期音频中,我们说的“主权债务”就特指这样的外币债务。

好,我们接着往下分析。

严格来说,关于主权债务为什么会存在,在法律上一直就是一个谜。如果一个人或者一家公司欠债不还,那么可以通过法律来强制执行;但是,如果一个主权国家欠债不还,却没有一个世界性的法律权威来强制执行一个国家的财产。如果按照自私自利的“经济人”假设,一个国家最“理性”的办法,就是借尽可能多的钱,然后一笔赖掉;而债权人在几次吃亏上当之后,就再也不会借钱给任何主权国家了,所以这个世界上压根就不应该存在主权债务这种东西。

但这显然与事实不符。既然主权债务能够存在,而且规模还在不断膨胀,那么可以肯定,一定有某种机制在暗中起作用,能够约束债务国履行债务。这种机制是什么呢?学术界提出了几种假说。

一种是声誉说。这种理论认为,债务国之所以会按时还钱,是为了维护自身的长期声誉和信用。如果没有信用,那么它在想借钱的时候就没人肯借给它,或者即使借,也会要求它支付更高的利息。所以,一个国家如果想低成本地借到钱,就必须守信用、按时还钱。

这种假说听起来很有道理,可惜的是,跟历史经验不符。前面说了,1930年代的大萧条中,有很多国家主权债务违约,这些国家在1970年代之后又陆续开始借款。数据显示,和之前从未违约的国家比起来,那些曾经违约的国家获得借款的难度并没有增加,利息成本也差不多,没有明显区别。

比如,阿根廷作为债务国,就在历史上多次违约,但是没过多久,投资者就好了伤疤忘了疼,又蜂拥去买阿根廷的债券,因为他们觉得阿根廷经济有高增长的潜力。希腊也是一样。希腊自从1820年代脱离奥斯曼帝国取得独立后,200年间多次主权债务违约,差不多有一半的时间都处于违约状态。但是,这并不影响希腊从国际金融市场借钱,而且借款利息和德国是差不多的。

这些例子说明,国际投资者对风险的评估是比较短视的,他们在考虑要不要借钱给一个主权国家时,考虑的首要因素并不是这个国家的长期信誉是否良好,而是短期内是否有获利的前景。关于还债机制的“声誉说”,看来不成立。

再来看第二个假说,也就是“制裁说”。这种理论认为,债务国之所以乖乖还钱,是因为它们受到了“大棒”的威胁,一旦不还钱就会被债权国制裁。制裁手段包括:扣押债务人的海外资产、实施贸易禁运、军事干预、甚至直接军事占领。在这种情况下,你还敢不还钱吗?

的确,在第一次世界大战前的半个世纪里,有高达40%的违约国遭到了制裁。比如,1902年委内瑞拉主权债务违约,英国、德国和意大利直接派出舰队封锁委内瑞拉海岸,炮轰港口。就在同一时期,美国派出海军陆战队强行接管了多米尼加、海地等中美洲小国的海关,没收这些国家的海关税收来偿还债务。可以看出,在一战前,债务国受军事干预的威胁确实很大。

但是,在二战之后,军事干预的选项就不存在了,没有一个国家是因为主权债务违约而受到军事威胁,甚至连贸易制裁也很少发生。比如1980年代的拉美债务危机中,美国并没有对拉美国家实施贸易禁运;在2009年的欧债危机中,因为债务国都是欧盟成员,更不可能对它们实施贸易禁运。所以,制裁在历史上曾经起到过威胁作用,但在今天,早就不是约束债务国还钱的主要机制。

学界给出的第三种假说,是“制度说”。这是特别有影响力的一种理论,也就是所谓的“民主制度优势”,认为民主国家能够通过自主的议会、独立的司法和央行,建立一个稳健的货币体系,并降低政府违约的可能性。这种理论认为,民主国家比非民主国家更守信用。随着二战后的民主化浪潮,越来越多的负债国成为民主国家,所以违约率也就一路走低。

然而,这个看上去完美的理论,经不起历史的检验。比如,阿根廷在军政府时期一直是按时还债的“模范学生”,而1983年和2001年的两次重大债务违约,都是民选政府干的事。相比独裁的军政府,民选政府更有可能因为顺应国内民意,而选择对外违约。一位评论家指出:“新的阿根廷民主政府,是迄今为止最目中无人的,而墨西哥的非民主政权,则是对债权人最顺从的。”

同时,国际三大评级机构似乎也并不认为民主可以给主权信用加分。在它们的评级中,民主制发展中国家的主权信用评级,并不比非民主发展中国家的评级更高。这样看来,“制度说”也是不成立的。

也就是说,目前学界提出的三种假设——“声誉说”“制裁说”和“制度说”,都不能够解释当代债务国“不违约之谜”。那么,谜底到底是什么呢?

这里先给结论:本书作者认为,债务国之所以越来越不敢违约,是因为最近半个世纪以来,金融系统在全球事务中的作用和权力越来越大,金融系统本身就构成了一个全球超级政府,它可以在某种程度上支配各国政府的行为。也就是说,民族国家的一部分主权,已经悄悄地从各国政府让渡到了全球金融系统手中。这个权力的转移过程,是跟1970年代以来世界经济的“金融化”分不开的。

你有没有注意到一件事,1930年代大萧条之后,在长达40年时间里,世界经济风平浪静,没有发生过大的经济和金融危机;但是从1970年代起,几乎每隔十年就会出一次大的金融危机。这是为什么呢?作者指出,大萧条和二战的冲击让国际资本市场崩溃,全球资本流动冻结了40年。直到1970年代,全球金融系统才开始复苏,大规模的跨境资本流动卷土重来。

也正是从这个时候起,世界经济开始了“金融化”的过程。这首先体现在,金融系统的集中度越来越高,中小银行被不断兼并,只剩下少数“大而不能倒”金融巨头,它们在国民经济中的地位越来越重要。比如,美国前五大银行资产占银行业总资产的份额,从1970年的17%,上涨到2010年的52%,是原来的3倍。同一时期,英国银行业总资产占GDP的比重,从50%飙升到550%,涨了10倍。英国经济已经完全脱实向虚,全盘金融化了。

在全球金融系统膨胀的同时,主权国家的债务也开始出现爆炸性增长。其中,发展中国家背负的外债占GDP的比重,从1970年代的10%左右,飙升到2000年的40%以上。发展中国家为什么要借这么多外债?

主要是因为,发展经济、推动基础设施建设需要庞大的财政开支,而政府收入来源只有三个:税收、国有企业上缴的利润,以及借钱。对大多数发展中国家来说,前两条收入都不足以维持开支,那就只剩下借钱这一条路了。现代国家的正常运转,已经从依靠税收,变成了依靠信贷。所以,谁掌握了信贷的创造和分配,谁就拥有了巨大的权力。

在本书中,作者把金融的这种特权叫做“结构性权力”。这种权力可以凌驾于各国政府之上,支配着各国政府的行为。具体来说,金融的结构性权力又由三种执行机制构成,分别是:市场规则、有条件贷款和债务国精英的桥梁作用。这三种执行机制,就像套在债务国头上的三重紧箍咒,迫使债权国无论如何也要想办法还钱。搞清楚这三种执行机制的运作方式,我们就可以解开主权债务的“不违约之谜”,这也是本书交付的核心理论。

先来看第一种执行机制,市场规则。这是指,一旦债务国违约,债权人就会通过抛售、撤资、冻结贷款等一系列市场手段,给债务国造成严重的经济冲击,甚至引发社会动荡。一想到这样可怕的社会前景,债务国政府就不敢轻举妄动。

我们以1980年代的墨西哥为例。从1973年到1982年的将近10年中,墨西哥的外债以每年30%的速度惊人地增长,从40亿美元蹿升到800多亿美元,外债总额占墨西哥GDP的几乎一半。同一时期,发展中国家支付的外债利率不断攀升,到1982年时平均实际利率超过了15%。巨大的债务支出让墨西哥政府很快耗尽了外汇储备和黄金储备,为了还债,只好不断地拆东墙补西墙。

但就是在这样的情况下,墨西哥政府也从未想过单方面违约。这是因为,墨西哥经济极度依赖国际信贷,他们的主食玉米需要从美国进口,本国工业也高度依赖进口设备和材料。一旦单方面违约,国际债权人会联合行动,马上切断对墨西哥的所有贷款。没钱来购买粮食和工业品,墨西哥经济马上就会崩溃。

你可能会疑惑,国际债权人有这么大的威力吗?我对A银行违约了,但没对B银行违约啊,那B银行为什么也要切断贷款?就要说到一个概念,作者把它叫做“债权人卡特尔”。前面提到,1970年代起国际金融系统的集中度不断提高,这些大型金融机构组成了一个紧密的利益共同体,一荣俱荣一损俱损。书里引用花旗银行副董事长的话说,债务国只要对一个银行违约,“整个银行体系都会与之对抗。它们将得不到任何信贷,甚至连短期信贷都没有。”这对外汇枯竭的拉美国家来说,完全是不可想象的。

更绝的是,国际金融巨头一方面自己组织起来,形成了共同进退的债权人卡特尔;另一方面,却不允许各个拉美国家组织起来,形成债务人联盟。1984年,阿根廷召集了11个同样陷入债务危机的拉美国家,想组织一个拉美债务国联盟,来和国际金融集团谈判。它们想的是,如果国际金融集团不给它们大幅减免债务,那么它们就宣布集体违约。

但是,国际金融集团的手段更老辣:它们坚持所谓“一事一议”的原则,只和每个债务国单独谈判,而不接受联合谈判;对率先接受单独谈判的债务国,给予更优惠的债务减免条件和更高的主权信用评级。这一招果然厉害,立马分化了各个拉美国家,墨西哥首先倒戈,接受单独谈判,还拉起一帮小伙伴孤立阿根廷。这样一来,债务人联盟彻底被瓦解,没有一个国家宣布单方面违约,也没有一个国家暂停支付利息。

在1980~1986年,至少有49个国家和地区与国际金融集团签订了100多个债务重组协定。作者指出,这些协定虽然在表面上削减了一定债务,但真实的削减力度并不大,整个拉丁美洲的债务净减少额只占债务总额的15%。然而,通过这些协议,国际金融集团成功地把各个债务国套牢在借贷游戏当中,让它们再也没有“掀桌子”的机会。

前面说的由债权人卡特尔施加的所谓“市场规则”,只是套在债务国头上的第一重紧箍咒。第二重紧箍咒,是官方债权人的有条件贷款。这里的“官方债权人”,是指国际货币基金组织。

在1980年代的拉美债务危机和1997年的亚洲金融风暴中,我们经常会看到,陷入危机的债务国会向国际货币基金组织请求紧急救援。这看上去是好事,债务国如果不能再从私人金融集团那里借到钱,那它至少还可以向国际货币基金组织求助。

但是,如果你去细看,国际货币基金组织的贷款条件,比私人金融集团还要苛刻得多。这些条件通常包括:实施紧缩的财政政策、解除资本管制、向外国资本开放本国金融部门、将能源电信等关键部门的国有企业私有化,等等。可以看出,这些条件实际上是让债务国把本国主权的一部分让渡出来,以便最大程度地从债务国抽取经济资源。

更苛刻的是,国际货币基金组织的紧急贷款还不是一步到位,而是分批到账。债务国必须切实执行上面的这些改革政策,而且必须向私人金融集团持续支付利息,这样国际货币基金组织的下一笔贷款才会按时到账。反过来,私人金融集团要求债务国必须先接受国际货币基金组织的改革条件,才同意进入关于债务重组的谈判。

本书作者认为,国际货币基金组织实际上充当了私人金融集团的“官方守门人”角色。显然,剥夺债权国部分主权的条件,由私人金融集团提出来肯定是不合适的,这事儿只能由国际货币基金组织这个“官方机构”来出面。国际货币基金组织还承担了“金融警察”的角色,对债务国进行监督,确保债务国遵守财政纪律。

此外,国际货币基金组织还有一个更隐蔽的角色,就是接过私人金融集团对债务国的风险敞口。所谓风险敞口,是指没有做担保或者对冲操作的贷款,一旦债务人违约银行就会遭受损失。在拉美债务危机中,仅仅是墨西哥一国的债务就高达820亿美元,占美国六大银行总资本的48%。当时的美联储主席沃尔克称“银行体系即将崩溃”,敦促美国政府对国际货币基金组织增加拨款,让国际货币基金组织作为救火队员下场。

这里头暗藏了什么玄机呢?有国际货币基金组织出手托底,私人金融集团就可以趁机减持拉美国家的主权债券,缩小自己的风险敞口。这等于是把坏账风险从私人金融集团转移到了国际货币基金组织,而国际货币基金组织是由各成员国政府共同出资的。如果出现坏账,是由各成员国政府共同分摊。

在后来的欧债危机中,也出现了差不多一模一样的操作。2010年希腊政府背了总共3000亿欧元的惊人债务,其中将近80%是向外国债权人借的,这些外国债权人主要是欧洲的私人银行。债务危机爆发后,欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织这“三驾马车”,启动一项1100亿欧元的紧急贷款,其中800亿由欧盟成员国提供、300亿由国际货币基金组织提供。

内部人指出,“三驾马车”的紧急贷款名义上是对希腊政府的救助,实际上是对持有希腊债券的私人金融集团的救助。希腊政府必须一边忍受痛苦的紧缩政策,一边用这笔贷款来偿还私人金融集团的债务。所有救助款中只有5%真正用在了希腊政府的支出上。两年之后的2012年,欧洲私人金融集团实现了胜利大逃亡,持有希腊债券的比例从80%下降到了20%。风险敞口神不知鬼不觉地从私人金融集团转移到了公共机构,由欧盟成员国和国际货币基金组织成员国来共同背锅。

这就是套在债务国头上的第二重紧箍咒——“官方债权人的有条件贷款”,它给私人金融集团充当了看门人、“金融警察”以及“背锅侠”的角色。

再来看套在债务国头上的第三重紧箍咒,叫做“国内精英的桥梁作用”。前面两个紧箍咒是从债务国外部用力,而这第三个紧箍咒,是从债务国内部用力。

当一个债务国遭遇主权债务危机时,如果国内上下齐心、一致对外、坚决取消债务,其实外国债权人也是没辙的,毕竟前面我们说了,军事威胁和军事占领的时代已经过去了。但问题就在于,债务国国内各阶层的利益是不一致的,这就很难形成一致对外的统一战线。

如果债务国宣布暂停偿债,对外违约,虽然从长期看,这确实能够帮助债务国经济更快复苏,但从短期看,可能会引发债务国国内的金融市场动荡、资本外逃、信贷紧缩等一系列溢出效应,这时候,企业主和持有大量金融资产的富人会遭受重大损失,对外违约的成本主要由国内精英阶层负担。

而如果债务国选择继续还债,那它就不得不接受国际货币基金组织的苛刻条件,借更多的紧急贷款来维持利息支付,同时推行紧缩政策,大幅削减公共开支、养老金和失业救济。在这个过程中,紧缩的成本主要由普通劳动者、退休人员和失业人员来承担。在实行紧缩政策之后,希腊的年轻人失业率超过60%,工资水平下降1/4,而最贫困人口的收入下降了45%。这是二战以来发达国家民众生活水平最严重的倒退,痛苦程度堪比苏东剧变后的苏联东欧民众。

由于调整负担的不公平分配,债务国的普通民众更倾向于债务违约,而债务国精英阶层更倾向于履行债务。这就给了国际金融集团一个发力点,就是扶持债务国国内对债权人友好的精英阶层,他们通常是银行家、金融技术官僚等。当债务国深陷危机时,特别需要借助这些人的力量来和债权人展开谈判、获得急需的短期贷款或者优惠的债务重组条件,阻止国内经济的进一步崩溃。

所以,在拉美债务危机和欧债危机中我们看到一个趋势,就是危机越严重,债务国国内金融精英的地位就越高,这些人都坚定地主张继续还债,并把那些主张直接违约的激进人士边缘化。久而久之,坚决履行债务的财政纪律就被内化到了债务国的金融官僚体系当中。这时候,不管民选上台的领导人对外债是什么态度,他最后都必须屈服于整个金融官僚系统的决定。

比如希腊,严厉的紧缩政策引发了大规模的罢工和抗议,希腊民众把亲债权人的执政党赶下台,把主张债务违约的激进左翼联盟选上了台。在激进左翼联盟的推动下,希腊在2015年7月5日举行了全民公投,希腊民众否决了债权人提出的进一步救助的条件。结果怎么着呢?

希腊国内金融官僚故意渲染违约之后的末日景象,他们表示,一旦切断外部资金,希腊银行业会马上崩溃,而这又引发了储户的疯狂挤兑和资本加速外逃,成为自我实现的预言。希腊公投后仅仅一个星期,激进左翼联盟领导人就乖乖回到谈判桌上,签署了第三轮救助协议。这个协议的苛刻程度,比在公投中被否决的条款有过之而无不及。这就是第三重紧箍咒的厉害之处。

好,到这里,我们就解开了本书提出的核心谜题:债务国“为什么不违约”?传统学界的解释有“声誉说”“制裁说”和“制度说”,而本书作者提出了自己的解释,也就是国际金融集团的“结构性权力”。这种结构性权力主要由三种执行机制构成。

第一,国际金融巨头组成债权人卡特尔,通过切断债务国的所有流动性来源,引发债务国国内的经济崩溃,来逼迫债务国就范。第二,通过国际货币基金组织等官方机构,要求债务国执行紧缩财政政策和所谓的自由化改革,监督债务国政府行为。第三,通过债务国国内的金融精英,把财政纪律内化到政府当中,压制民选政府的反抗举动。

本书作者认为,国际金融集团的这种结构性权力,已经深刻动摇了民主社会的合法性基础。特别是在希腊债务危机当中,希腊民众对民主制度和欧盟机构都丧失了信任。作者指出,“民主进程在其诞生的地方被扼杀”,不得不说是历史的巨大讽刺。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、 国际金融巨头组成债权人卡特尔,通过切断债务国的所有流动性来源,引发债务国国内的经济崩溃,来逼迫债务国就范。

2、 通过国际货币基金组织等官方机构,要求债务国执行紧缩财政政策和所谓的自由化改革,监督债务国政府行为。

3、 通过债务国国内的金融精英,把财政纪律内化到政府当中,压制民选政府的反抗举动。