《两课经济学》 钱言解读

《两课经济学》| 钱言解读

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《两课经济学》。

它可能会让人想到另一本书《一课经济学》。没错,这本《两课经济学》就是针对《一课经济学》而撰写的。《一课经济学》是一本经典畅销书,咱们听书栏目解读过。这本书自从1946年出版以来一直在重印,至今已被译成8种语言,全球销量超过了一百万册。那么,这本《两课经济学》是不是蹭《一课经济学》流量的跟风之作呢?并不是的。这本书的作者和主题,都是很有来头的。

这本书的作者叫约翰•奎金,他是澳大利亚昆士兰大学经济系教授、美国霍普金斯大学客座教授、澳大利亚社会科学院院士。自2004年开始,他在经济学论文数据库中的学术排名稳居世界前5%,曾获得澳大利亚社会科学院奖章、澳大利亚经济学会杰出研究员奖等荣誉,被视为澳大利亚的“国宝级经济学家”。

在约翰•奎金看来,《一课经济学》有很大的局限性。《一课经济学》的核心观点是:好的经济学不仅要看政策的直接效果,还要看它的间接效果;它不仅要关注经济政策对某个群体的影响,还要考虑它对所有群体的影响。从这个观点出发,它得出很多反直觉、反传统的结论,比如最低工资法对工人没有好处,经济刺激政策通常不起作用,政府对经济的干预往往会带来事与愿违的后果等等。这些简短有力且富于戏剧性的结论,为它赢得了大量读者。

但是,约翰•奎金认为,这些结论把复杂的问题简单化了。《一课经济学》这本书通过简洁的论证,忽略了很多次要的细节,直奔反对政府干预的核心结论,满足了人们对复杂问题要求简单解释的渴望。但对理解真实世界的复杂状况来说,这很容易带来误导。要想看到事情的真相,只知其一不知其二是不够的。

有很多经济学者都有类似的看法。比如,经济学大师萨缪尔森也曾说:“要理解经济学,你不仅需要知道基本原理,还需要知道其中微妙的差别。魔鬼藏在细节中。人们鼓吹一课经济学,而我建议回到第二课。”为此普林斯顿大学出版社向约翰•奎金约稿,而约翰•奎金花了8年时间,才完成了这本《两课经济学》。这本书的出版,可以看作是对《一课经济学》的修正和补充。

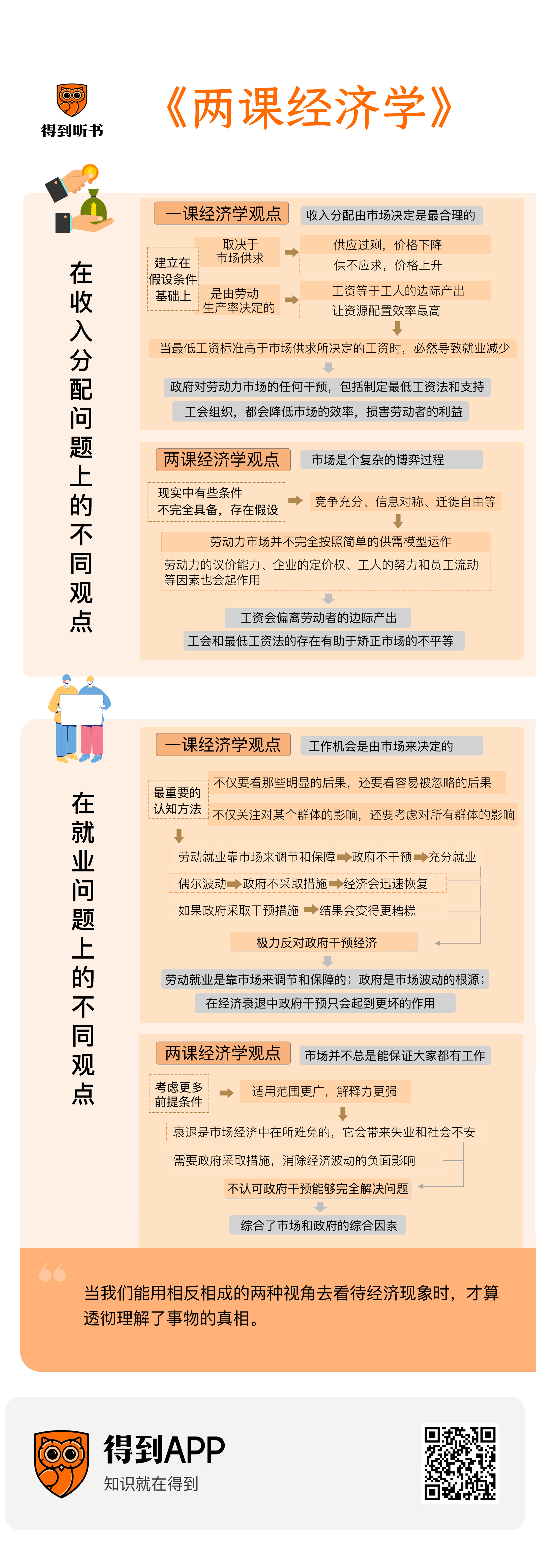

接下来,我就从收入分配和劳动就业这两个问题出发,为你介绍两课经济学与一课经济学的差别,并解释两课经济学的核心观点。希望通过今天的解读,能让你对经济学的理解更进一步,并以此提高自己分析问题的视野和能力。

首先我们来看,在收入分配问题上,一课经济学和两课经济学有什么差别,特别是关于工会和最低工资法的看法。

一课经济学认为,收入分配由市场决定是最合理的,在这种情况下,每个劳动者都得到了自己该得的部分;政府对劳动力市场的任何干预,包括制订最低工资法和支持工会组织,都会降低市场的效率,损害劳动者的利益。乍一听你可能觉得奇怪,大部分人都觉得,工会和最低工资法是用来保护劳动者的,为什么会损害劳动者的利益呢?

首先我们要知道,工资是如何决定的。按照一课经济学的观点,工资取决于市场供求,就像市场上的其他商品一样:如果供应过剩,价格就会下降;如果供不应求,价格就会上升。

比如,镇上有一家服装厂和一家面包厂。服装厂需要雇佣100名工人,而面包厂需要雇佣50名工人。另一方面,小镇上有200个愿意工作的人,其中160个人想到服装厂,40个人想到面包厂。在这种情况下,服装厂面对的工人太多,工资会趋于下降,而面包厂的工人不够,工资会趋于上升。但是,如果服装厂和面包厂都扩大了规模,需要雇佣更多工人,那么无论是服装厂还是面包厂,工资都会趋于上升。这就是供求决定价格。

从另一个角度看,工资是由劳动生产率决定的。也就是说在市场竞争下,员工创造的价值,正好等于他领到的工资。而老板开出的工资,正好等于员工创造的价值,双方谁也不亏欠谁。用经济学的术语来说,就是工资等于边际产出。要想提高工资,就要提高劳动生产率。

就拿上面的例子来说。假设面包厂的工资是每天200元,而面包工人的产出是每天300元,相差100元,那么老板就会招聘更多的员工,来增加企业的利润。但是为了吸引更多员工,就要开更高的工资。另一方面,随着员工增加,他们的产出会下降。因为员工越多,人均占有的资本、场地和设备都会下降,劳动生产率也会下降。这样一边是工资上涨,一边是产出下降,最终工资和产出会相等。换句话说,如果员工的产出大于工资,就是在赚钱,企业就会增加人手;如果员工的工资大于产出,就是在亏钱,企业就会裁员。最后保留的员工数量,正好会让他们的工资等于产出,这样对企业最有利,对员工也是公平的。

那么工会和最低工资法怎么会损害劳动者的利益呢?按照前面的观点,工资是由市场供求决定的,它反映了员工的劳动生产率,任何人为干预都会扭曲市场,降低效率,造成资源配置浪费。

比如,由市场决定的面包厂工资是每天280元,它正好让面包厂工人的供求数量相等,并且等于他们的边际产出,这是资源配置的最优状态。但是如果最低工资法规定,工人的工资不能低于每天300元,那么工厂只好裁员,让那些产出低于300元的工人失业。否则,工厂就会亏损,难以为继。或者换句话说,如果市场的均衡工资是280元,而政府一定要将工资提高到300元,就会让劳动力的供给增加,而企业对劳动力的需求减少,结果就是劳动力供大于求,一部分人找不到工作。

再比如说,在有些地方,工会不许企业随意裁员,或不许雇佣工会以外的成员,这会阻碍经济优化调整。比如前面提到的服装厂和面包厂,正常情况下分别雇佣了100人和50人,这是均衡状态。但是由于某种突发事件,大家对面包的需求增加了,对服装的需求减少了。这时如果按市场规则,面包厂会增加人手,服装厂会减少员工,来应对需求变化。但是如果面包厂的工会不许雇佣工会之外的成员,而服装厂的工会也不许开除本组织的成员,这种结构调整就无法完成,从而让经济处于低效运行的状态。

由此可见,工会和最低工资法可能阻碍劳动生产率提高,甚至造成失业。因此从表面上看,它们是为工人争取利益的,但从长期和根本上看,它们会损害劳动者的利益。这是一课经济学的观点。

那么两课经济学对此怎么看呢?首先它也承认,一课经济学有正确之处,特别是当最低工资标准高于市场供求所决定的工资时,必然导致就业减少。这是非常重要的教训。但是在现实中,由于市场竞争不充分,或者最低工资没有超出市场均衡水平,这时候提高最低工资,不会造成失业,而是会增加工人的收益。

书中介绍了一项著名的研究。1992年,美国新泽西州的最低工资从每小时4.25美元涨到5.05美元。经济学家戴维·卡德和艾伦·克鲁格调查了新泽西州和另外一个工资没变的地方——宾夕法尼亚州的410家快餐店,结果发现,新泽西州的快餐店比宾夕法尼亚州的快餐店多雇了13%的员工。而且新泽西州那些本来就给高工资的快餐店,和宾夕法尼亚州的快餐店一样,就业人数不变。只有那些被迫涨工资的快餐店才增加了雇员。这个结果让人很惊讶,因为一般经济学理论认为,提高最低工资会减少就业,但事实正好相反。

这是为什么呢?一种解释是,在劳动力市场,企业处于相对强势的地位,它可以把工资压低到工人的边际产出之下。此时提高最低工资不会导致就业下降,只是将工资提高到工人的实际生产贡献水平。换句话说,是把工资议价的好处从雇主那里重新分配给工人。另一种解释是,提高最低工资可能会提高员工的士气,减少员工流动,提高生产率,这些都可能抵消劳动力成本的增加,让企业增加雇佣。总之,根据两课经济学,劳动力市场并不完全按照简单的供需模型运作,其他因素,比如劳动力的议价能力、企业的定价权、工人的努力和员工流动,可能也在起作用。

而工会的作用就在于此。两课经济学认为,在劳动力市场上,工人和老板的谈判地位不同。如果经济能达到充分就业,有多少工作岗位,就有多少工人来填补,双方的议价能力大致平衡。但这种情况并非常态。在经济周期的影响下,经济至少有一半的时间处于衰退状况。这时找工作的人要多于企业提供的工作机会,工人在议价谈判中处于劣势地位。

作者举了这样一个类比。在小说《鲁滨逊漂流记》中,主人公克鲁索从一个部落中救出了一个名叫“星期五”的俘虏,然后星期五做了他的仆人。如果我们把这段关系看作一次交易的话,虽然两人都从中受益了,但他们受益程度是不一样的。如果没有这次交易,星期五可能面临死亡,而克鲁索只是少了一个帮手。所以星期五更需要这次交易,克鲁索则可以对星期五发号施令。同样,在工人和企业的雇佣关系中,如果工人拒绝了企业,他就会失去生活的收入来源;而企业要是拒绝了工人,它只不过是换了一批求职者。这样看来,双方的议价能力和谈判地位是极不相称的。

但如果工人联合起来组成工会,情况就不同了。这时候一旦出现劳资纠纷,工人可以借助罢工作为谈判的武器。如果谈判破裂,工人虽然拿不到工资,但是雇主也将面临关门停产。对于工人来说,交易破裂的成本与个人谈判时差不多,但对于雇主来说,交易破裂的成本要比之前的情况高得多。双方的谈判地位因此被大大拉平了。从这个意义上说,工会能够为工人争取利益。

比如,根据美国经济政策研究所在2021年发布的一份报告,美国工会密度最高的17个州,平均最低工资比全国平均水平高 19%,比低工会密度州高 40%;它们的年收入中位数比全国平均水平高出6000美元;失业保险互惠率也高于平均水平(也就是失业者领取失业保险的比例更高)。这份报告指出,工会不仅可以提高工人的工资,改善工作条件,还可以提高工人的生活质量,比如有更多的带薪假期和社区福利等等。

在这本书里,作者还通过工会的发展揭示了一个事实:随着工会的衰退,劳动者在国家总收入中的份额在减少,尤其在美国,许多工人的工资都停滞不前,甚至下降。大量研究表明,工会的衰落直接关系到工人地位下滑。即便是通常偏向市场的国际货币基金组织(IMF)也在几年前指出,最富有的10%人群的收入增长了5%,其中一半原因与工会的势头减弱有关。同样,收入差距的扩大,也是因为工会的影响力在逐渐减少。

总之,在收入分配问题上,一课经济学认为,在自由竞争的劳动力市场上,工资等于工人的边际产出,让资源配置效率最高;而工会和最低工资会降低经济效率,损害全社会的利益,包括劳动者的利益。但两课经济学认为,这里其实隐含着很多假设,比如竞争充分、信息对称、迁徙自由等等;在现实中,这些条件可能不完全具备,工资会偏离劳动者的边际产出,因此工会和最低工资法的存在有利于争取劳动者的利益。这就是它们之间的差别。

接下来我们再看,在社会就业问题上,这两种经济学有什么差别,以及它们对政府干预经济有什么看法。

我们就从《一课经济学》里的一个寓言说起。它说有个淘气的小孩,用砖头把一家杂货店的玻璃砸破了。杂货店老板很生气,但不得不花两百块钱重新装了玻璃。这时有人跑过来安慰他,说你不要难过,你虽然损失了两百块钱,但是你也帮助了玻璃店老板。玻璃店老板赚了你的钱,就可以去买别的东西,比如衣服、面包之类的。这样一来,裁缝师傅、面包师傅也都有了收入,他们也会去消费别的东西。你看,你修玻璃花了两百块钱,却促进了整个社会的经济发展,让很多人都受益了,所以你应该高兴才对。

这听起来好像有点道理,但在一课经济学看来是错的。如果真的是这样的话,那我们每天都去打碎玻璃,不就能让经济一直增长吗?这显然是不对的,它将其称之为“破窗谬论”。

“破窗谬论”的错误在哪儿呢?按照一课经济学的观点,杂货店老板给玻璃店老板两百块钱,确实是给玻璃店老板带来了一笔生意;但是杂货店老板本来不想用这两百块钱去换玻璃,他可能想去买衣服或者买面包;现在他用它们去换玻璃,就不能去买衣服或者买面包了。也就是说,这两百块钱并没有增加社会财富,只是从裁缝店或者面包店转移到了玻璃店。这个过程并没有创造新的就业。

那为什么有些人会觉得修玻璃是一件好事呢?因为他们只看到了眼前的事情,就是杂货店老板和玻璃店老板之间的交易,却没有看到那些现象背后的事情:杂货店老板和裁缝店或者面包店之间可能发生的交易。所以好的经济学不仅要看到明显的后果,还要看到那些容易被忽略的后果;不仅要关注政策对某个群体的影响,还要考虑它对所有群体的影响。这是一课经济学最重要的认知方法。

一课经济学由此出发,对很多经济问题提出新的看法,并极力反对政府干预经济。

就拿公共工程来说。很多人相信政府应该多花钱修路、盖楼、办活动,这样可以促进经济发展,增加就业机会。这听起来很好,其实也是一种谬误。要知道,政府的钱都是从老百姓那里来的,修路、盖楼的钱来自税收。如果不用这些钱去建设工程,可以用来做其他更有用的事情,比如提升医疗水平或者增加社会福利。如果只是为了创造就业,就去修建一些没用的东西,这就是把老百姓的钱浪费了。很多人只看到建设带来的就业岗位,却没有看到这件事对纳税人造成的损失。

再举一个例子:政府贷款。有人说政府应该给穷人提供低息或者免息的贷款,比如有些农民,他们没有土地、没有机器、没有资金,就不能生产,只能靠国家救济。如果政府能给他们贷款,让他们买机器、租土地,这样他们就能创造财富,不仅能还上贷款,还能给国家交税。这个想法听起来很完美,但也是错的。

你想想,如果一个穷人只要有了贷款就能创造财富,那私人银行为什么不给他们贷款呢?其实私人银行很清楚,给一个没有信用、没有能力的人贷款,是很危险的事情。如果贷款收不回来,私人银行就要亏本。所以私人银行在贷款之前,一定要做很严格的调查和评估。而政府的工作人员,并不直接面对市场竞争和风险,所以会去扶持一些无效率的产业或者个人。可见贷款这件事情,并不适合政府去做。如果他们把钱借给一个不靠谱的人,那不仅不能创造财富,还会浪费财富。

总之,按照一课经济学的观点,经济发展要靠市场来调节和保障,只要政府不主动干预,经济会处于充分就业状态;或者偶尔波动,只要政府不采取任何损害商业信心的措施,它就会迅速恢复;相反,如果政府采取干预政策,结果会变得更糟。

那么两课经济学对此怎么看呢?首先它认为,一课经济学有正确之处。比如在对“破窗谬论”的批判中,一课经济学将它延伸到其他现象,指出像战争、自然灾害这样的事情并不能刺激经济,而是一种财富的浪费。再比如它认为政府对价格进行管制,或者通过发放物品进行扶贫,都是糟糕的经济政策。因为在这些现象背后,隐含着一个重要的经济学概念——机会成本,也就是人们为了得到任何有价值的东西,而必须放弃的其他利益。一旦把行为或政策的所有后果都考虑进去,政府干预经济的机会成本往往会超过它的收益。所以一课经济学主张自由放任的经济政策,本书作者认为它有合理之处。

但是,作者也指出了一课经济学的局限。一课经济学认为,市场价格反映并决定了消费者和生产者的机会成本,市场会调节消费者和生产者的行为,按市场价格交易对所有人有利。但这只是一种理想状况,它是在完全竞争、信息充分下的市场均衡状况。实际上,市场很难达到完全竞争、充分信息,个人的机会成本和社会的机会成本是不一样的。换句话说,一课经济学只从生产者和消费者的角度考虑问题,而两课经济学则考虑全社会的整体成本,这是它们最大的区别。

就拿就业来说吧。一课经济学认为,长期经济衰退和大规模失业是不可能的。因为在经济衰退中,企业会降低产品价格,从而增加产品销售;人们找不到工作,也会降低工资要求,促使企业增加雇佣。结果经济衰退就会结束,充分就业也会恢复。这是一课经济学认为的理想状况。但实际上,无论是1929年的世界大萧条,还是2008年的金融危机,都无可辩驳地告诉人们,长期经济衰退和大规模失业是存在的。

这就需要我们切换到两课经济学的视角。它认为,因为经济周期的影响,衰退和失业是不可避免的;而在一课经济学中被认为理所当然的充分就业,反而是一种特例。在存在失业的状况下,工资无法反映劳动者的机会成本。也就是说,即便工人不上班,也没什么可以赚钱的机会。或者说,即便失业者愿意降低工资要求,也依然找不到工作。这就出现了劳动力的闲置和资源浪费。只有当工资下降到几乎为零的时候,经济复苏才会启动。这个过程将是漫长而痛苦的。

知道了这一点,我们再来看“破窗谬论”,结论就会不同。一课经济学认为,打破玻璃窗并不能促进经济,因为更换玻璃是有机会成本的,花在窗户维修上的钱,可能是杂货店老板本来用来买新衣服的,它并不能扩大消费。但这个推论是建立在充分就业的隐含假设基础上的。如果经济发生了衰退,很多人正在失业,情况就不一样了。

设想一下,当前面提到的那个淘气小孩用砖头把杂货店的玻璃打破的时候,玻璃匠、裁缝和面包师都处于失业的状态。如果窗户没有被打破,而杂货店老板为了省钱,不敢增加任何消费,那么经济就会停滞在萧条状态。但一旦窗户被打破了,杂货店老板迫不得已花200块钱更换玻璃。玻璃店老板拿到钱,有可能花100块钱买一件新衣服。 接下来做衣服的裁缝,又有可能拿出50块钱去买面包。这样一来, 玻璃匠、裁缝和面包师都增加了收入,整个社会的生产和就业也会提升。

所以,政府通过修建公共工程来促进经济增长,并非是不可能的。甚至在某些情况下,战争或自然灾害也能起到刺激经济的作用。按照一些经济学家的观点,在上世纪30年代的美国大萧条中,先是罗斯福推出的大型公共工程,缓解了失业的冲击;而真正拉动美国走出萧条的,是二战爆发。比如诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼就说,大萧条是由一个巨大的赤字融资公共工程项目——也就是二战——所终结的。因为战争的需要,工厂雇佣了大量工人,开足马力生产各类物资,从而推动了经济复苏。在某种意义上,这就像一个淘气的小孩砸破了玻璃窗,结果促进了经济增长的故事。当然,这里的前提是因为经济衰退,社会中有大量的闲置劳动力和资源,所以战争起到了发动经济引擎的作用。否则就像一课经济学所说的,战争不可能带来财富增长,而政府干预经济也不能改善资源配置的效率。

说到这里,我们已经看到了一课经济学和两课经济学在就业问题上的重大区别。一课经济学认为:劳动就业是靠市场来调节和保障的;政府往往是经济波动的根源;在经济衰退中,政府干预只会起更坏作用。而两课经济学认为:市场并不能保证充分就业;衰退是市场经济难免的,它会带来失业和社会不安;因此需要政府通过某些政策,消除经济波动的负面影响。

对于这两种观点,不能简单地说它们谁对谁错。在我看来,一课经济学的观点是建立在某些假设条件基础上的,是一种理想状况,但这些条件跟现实社会不完全相符,因此它的结论也跟现实有偏差。而两课经济学考虑到了更多的前提条件,因此它的适用范围更广,解释力更强。如果你想深入理解经济学,就不能只知其一不知其二。

说到这儿,关于这本书的解读就接近尾声了,我们来总结一下。在今天的解读中,我们主要通过收入分配和劳动就业这两个问题,解释了一课经济学和两课经济学的区别,以及两课经济学的特点。

简单地说,一课经济学认为,收入分配由市场决定是最合理的,在这种情况下每个劳动者都得到了自己该得的部分;政府对劳动力市场的任何干预,包括制订最低工资法和支持工会组织,都会降低市场效率,损害劳动者利益。而两课经济学认为,市场是一个复杂的博弈过程,在现实中,由于人们的竞争地位不同,企业比工人有更大的话语权和议价能力,工会和最低工资法有助于矫正市场的不平等。

至于劳动就业,一课经济学认为,工作机会是由市场来决定的,而大部分经济问题都是人为干预造成的;当经济不好的时候,如果政府插手,事情可能会变得更糟。而两课经济学认为,市场并不总是能保证大家都有工作;衰退和失业在市场经济里是难免的,这也可能导致社会问题;所以政府有必要采取措施,帮助稳定经济,减少失业及社会损失。

除了这些,在《一课经济学》和《两课经济学》的原书里,还讨论了分工与国际贸易、价格与机会成本、货币与金融危机等问题,推荐有兴趣的朋友去拓展阅读。

最后我想重申的是,一课经济学和两课经济学没有简单的对错。一课经济学认为,评估经济政策应该从长期和全社会的角度出发,而不仅仅是短期或某一特定群体;市场是一种高效的资源配置机制,政府干预市场经常会导致意想不到的负面后果。这是非常重要的警示。但它的局限在于,只看到市场价格反映并决定了消费者和生产者的代价,所以认为市场意味着最优;而在现实中,社会运行的成本经常超过市场价格的范畴,因此会产生市场失灵。所以我们还需要两课经济学,这样才能对经济现象有更完整的认知。

相比之下,两课经济学比一课经济学更难。因为它既不认可一课经济学的简单结论,也不认可政府干预能够完全解决问题。在很多情况下,两课经济学的解决方案因为综合了市场和政府的因素,往往是难以捉摸的,会让人觉得不痛快,甚至无所适从。但对于希望提高认知的人来说,有必要了解两课经济学。因为只有当我们能用相反相成的两种视角去看待经济现象时,才算透彻理解了事物的真相。

好,以上就是这本书的解读。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把它免费分享给你的朋友。文章之后还附上了原书电子版,欢迎你去拓展阅读。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

要理解经济学,不仅需要知道基本原理,还需要知道其中微妙的差别;要想深入理解经济学,就不能只知其一不知其二。

-

一课经济学的观点是建立在某些假设条件基础上的,是一种理想状况;而两课经济学考虑到了更多的前提条件,因此它的适用范围更广,解释力更强。

-

一课经济学和两课经济学没有简单的对错,当我们能用相反相成的两种视角去看待经济现象时,才算透彻理解了事物的真相。