《高胜算决策》 李南南解读

《高胜算决策》| 李南南解读

关于作者

中村慎吾,风险投资人。早稻田大学应用物理系毕业后,获得斯坦福大学超音速航空物理学专业硕士学位和麻省理工学院斯隆商学院应用经济学MBA学位。曾就职于日本的智库研究机构,后加入美资投资银行,从事企业财务战略分析、融资及并购业务。

关于本书

作者跟NASA有很深的渊源。他20世纪70年代在这里学习,当时也正是NASA的起步期。不过,他毕业后,却没有加入NASA,而是去硅谷做了风险投资人。这些年来,他一直在深入研究NASA的决策心法。他认为,NASA的很多决策心法,在投资中也一样适用。而这本书,就是作者这些年来的思考精华。

核心内容

第一,怎么把谜变成问题?

第二,怎么在第一步的基础上,提升决策的正确率?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《高胜算决策》。这本书说的是,在太空探索,这项充满不确定性的任务面前,NASA是怎么做决策的?

提起NASA,你肯定有所耳闻。这是世界上最权威的航空航天机构之一,有着一流的科学家和世界顶尖的技术。但是,对NASA来说,最难的事情,却不是攻克一个个具体的技术问题,而是如何面对不确定性。也就是,你要从事的任务,没有任何前人的经验可供参考,而且容错率极低。一丁点错误,就可能导致前功尽弃。比如探索火星,谁都不知道,沿途会发生什么。

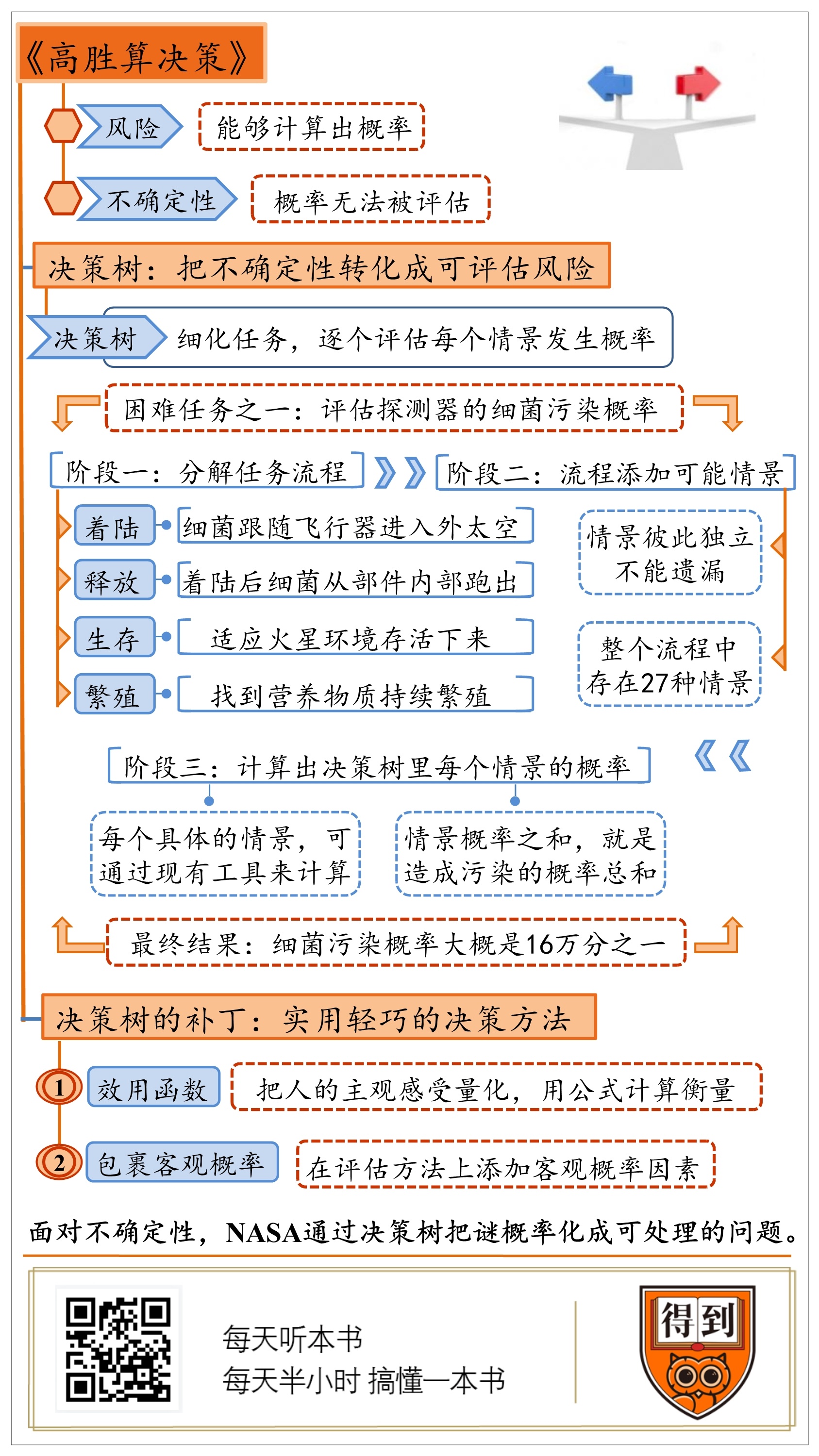

我觉得有一段话,特别适合描述NASA的处境。那就是,人类的困境,可以分成两种,第一种是明面上的问题。虽然还没有解决,但起码有个大概的思路。比如怎么让汽车跑得更快?怎么提高学习成绩?真正棘手的,其实是第二种,它叫作谜。也就是,连破解的线索都没有。比如,宇宙里有没有第二个地球?我今天晚上会做什么梦?面对这些问题,我们甚至不知道切入点在哪。NASA面对的,就是谜。或者借用美国经济学家,也是芝加哥学派的创始人之一,弗兰克·奈特的一句话。他说,能够计算出概率的,都是风险。而连概率都无法计算的,叫不确定性。NASA面对的,就是不确定性。

其实,这不光是NASA的困境。也是我们在这个充满变量的世界里,所面对的共同困境。比如,你想跳槽到一个很火,但是你却一无所知的新行业。再比如,家里催婚,你要决定要不要跟这个相亲只见过几次面的人在一起。假如你也在面对类似的不确定性,我相信,NASA的决策方法,也一定会对你有所启发。就像这本书的前言里说的,这不是一项有关航天技术的专业科学,而是一种,我们每个人都能用到的广义科学。

面对不确定性,NASA的核心技巧就是把谜,变成问题。也就是,把不确定性概率化。把一个毫无头绪的大谜团,拆解成一个个可以计算概率的具体风险。当然,风险依然存在,成功率也并非百分百。但是起码,我们建立了思考的秩序。就像下棋,掌握方法,才可能成为高手。只凭直觉,就算下上十年,你还是摸不着门道。

这本书的作者,叫中村慎吾,曾经就读于斯坦福大学超音速航空物理学专业。这是一个专门研究航空技术的专业,跟NASA有很深的渊源。作者在20世纪70年代在这里学习,当时也正是NASA的起步期。不过,他毕业后,却没有加入NASA,而是去硅谷做了风险投资人。这些年来,他一直在深入研究NASA的决策心法。他认为,NASA的很多决策心法,在投资中也一样适用。而这本书,就是作者这些年来的思考精华。

要想掌握NASA的决策技巧,我们必须解决两个问题。第一,怎么把谜变成问题?这是面对不确定性时的底层心法。当然,前面也说了,到这一步,风险依然存在。所以,我们还要解决第二个问题,怎么在第一步的基础上,提升决策的正确率?也就是给这个核心技巧打补丁。

接下来,我就从这两个问题出发,分成两部分,为你解读这本书。

首先,第一部分,怎么把毫无头绪的不确定性,转化成可以评估的具体风险?NASA的方法是,建立决策树。

决策树,简单说,就是把一项任务中,可能出现的所有情景,描绘成一张树状图。然后再逐个评估每个情景的发生概率。这么干说可能有点笼统,咱们还是讲一个具体的例子。

这是NASA遇到过的,最困难的任务之一。而且它跟太空探索这件事,并没有什么直接联系。现有的航天知识,比如怎么造火箭,怎么建造探测器,都没法解决这个问题。这个问题就是,评估探测器对外星球的细菌污染概率。说白了,就是在你往外星发射探测器之前,你必须先评估出,探测器有多大的几率,会把地球上的细菌,带到外星,并且对外星造成污染。

你可能会说,这跟太空探索有什么关系?要想说清,咱们得开个脑洞。有部日本漫画,叫《火星异种》。说的是,人类准备移民火星。但是,火星地表温度太低,不适合人类生存。为了让火星更多的吸收阳光,升高地表温度。人类需要往火星投放大量的黑色物质,因为黑色可以吸收更多的阳光。但是,投放什么好呢?扔油漆?成本太高;铺沥青?地球上的沥青加起来也不够用。人类想来想去,终于想出一个办法,放蟑螂。

你看,首先,蟑螂的外表是黑色的,而且繁殖能力特别强,还能自己移动。这会让黑色覆盖得又广泛又均匀,还省去了很多成本。于是,人类就往火星投放了大量的蟑螂。结果,过了很多年,人类再次来到火星。温度确实升高了,但火星也被蟑螂彻底占领了。除了蟑螂,还是蟑螂,而且蟑螂还发生了变异,变得比人还聪明。

当然,这只是个故事。但是,故事虽假,这个担忧却是真实的。我们虽然不会带去蟑螂,但却难免把微生物带过去。往大说,假如这个细菌繁殖快,可能就会把这个星球原来的生态破坏得一干二净。往小说,至少也会造成污染。而且退一步说,就算NASA自己不在乎,别的国家也不可能答应。因为只要第一个探测火星的国家造成了污染,后面的国家就没法开展后续的探测。

换句话说,在外星探测这件事上,我们不仅要关心,能带回来什么。更得确定,会带去什么。这不光是一个技术问题,也是各个国家之间的利益博弈。

这个问题的第一次提出,是1975年,NASA准备向火星发射海盗号着陆器。当时,苏联跟美国达成协议,海盗号造成细菌污染的概率,必须控制在万分之一以内,否则,这项计划就不能开展。所以,NASA必须把这个概率算出来,而且这个计算必须有扎实的依据,让苏联接受它。

你看,到这一步,NASA就遇到了一个谜。谁都没去过火星,整个局面毫无头绪。这时,咱们前面说的决策树,就派上用场了。通过它,你会发现,这个风险概率,其实是可以算出来的。

建立决策树,一共分三个阶段。第一个阶段,是分解流程。也就是,把污染发生的过程,分解成若干个小步骤。按照NASA的设想,细菌污染火星,一共需要四步。

第一步是到达火星,也就是着陆。登陆火星的着陆器被制造出来,细菌附着在里面,然后跟着陆器,一路飞进火星大气层。在这一步,细菌是肯定会到达火星的。因为即使你给着陆器表面灭菌,也不可能把每个材料内部的细菌杀得一干二净。细菌主要就集中在,每个部件的内部。

当然,光到达火星还不够,细菌还必须得摆脱着陆器这个牢笼。所以,第二步是在火星释放。也就是着陆器到达火星之后,细菌从部件内部跑出来。

当然,跑出来还不够,要想污染火星,细菌还得能活下来。所以第三步,是适应火星的环境,不被强烈的紫外线杀死,存活下来。

至于第四步,估计你也猜到了,就是繁殖。也就是细菌必须得在火星找到营养物质和水源,并且完成持续的繁殖,到这一步才算真正对火星造成了污染。

把这四步总结一下,第一步是着陆,第二步是释放,第三步活下来,第四步繁殖。好,到这我们就完成了整个流程的梳理。这是建立决策树的第一个阶段。

第二个阶段,是往每个流程里,添加可能发生的情景。要注意两个原则,一是要确保,每个情景之间彼此独立。第二是要穷尽你能想象到的所有情景,不能有遗漏。比如,在着陆这个步骤里,你要添加两个情景,一是硬着陆,也就是直接撞向火星地表。二是软着陆,也就是缓缓降落。你看,这两种落地方式,彼此独立,不可能同时发生。而且着陆只有这两种方式,它穷尽了所有可能。

这个过程咱们就不细说了。总之,你需要把每个步骤里,所有可能发生的情景都罗列出来。并且沿着这些情景,进一步延伸新的场景。你可以大概想象一下。比如,在软着陆时,着陆器外壳完好无损,细菌被困在内部,不会马上释放出来。除非是风沙对外壳造成腐蚀。但是,即使着陆器外壳遭到腐蚀,因为着陆器停留在火星的地表上,细菌也会被直接释放到火星的大气中,在强烈的紫外线照射下,它活下来的概率就很小。再比如,在硬着陆时,因为着陆器直接撞向火星表面,外壳很可能破损。这时,假如破损的部件直接插进火星的土壤里,微生物就躲过了紫外线,它存活下来的几率就会增加。

这个详细的估计过程很复杂,咱们就不细说了。把这些情景完全罗列出来,你就获得了一颗决策树。第一步,也就是着陆,是树根。由它分支出来的不同可能性,就是树杈。树根只有一个,但是树杈很多。你会发现,微生物从着陆到繁殖,这个完整的流程中,一共存在27种情景。也就是有27根树杈。就像玩游戏,走迷宫。因为每一步的操作不同,最后会导致,这个游戏产生27种不同的结局。在每一种结局中,微生物造成污染的概率都不一样。假如你能把这些概率全都算出来,然后加在一起,就能得出,微生物造成污染的总体概率。

所以,接下来,第三步,你就要计算出,这个决策树里,每个情景发生的概率。

你可能会说,毕竟没人去过火星,这怎么计算?其实,决策树的价值就在这。你会发现,虽然这个完整的流程,没法测算。但是,每个具体的情景,都是可以通过现有的工具计算出来的。

比如,着陆器发生硬着陆,撞向火星地表时,着陆器有多大的概率严重破损?微生物有多大的概率因为撞击死亡?这个单独的情景数据,就可以从波音公司那里拿到。NASA可以委托波音公司,在飞机的撞击试验中,顺便获取这个数据。同样,其他情景,也可以从其他公司那里获取数据,或者直接找专家计算。最后,再把27种情景里,所有的概率加起来,你就获得了一个涵盖所有可能性的,微生物造成污染的概率总和。这个具体的计算过程很复杂,咱们就不多说了。最后计算出的结果是,污染概率大概在16万分之一。远低于和苏联约定的,万分之一的标准。

你看,这个原本毫无头绪的问题,它并非不能计算。只要你把它拆解得足够细,就会发现,答案就隐藏在人类现有的知识角落里。你要做的,就是把它找出来。

顺便一说,过去我们都觉得NASA是一个科研机构。其实,从这个角度看,它更像是发起协作的中心。通过把一个巨大的不确定,拆解成很多个可以计算概率的具体风险,然后再从其他地方,寻找这些风险的发生概率。最后把它们加在一起,你就能对一件没人做过的事情,做出相对准确的评估。简单说,就是一个“总分总”的过程。比如,在阿波罗计划里,NASA就联络了12000家公司。并且通过这些公司,建立了各个领域的专家库。

同时,原本是一个毫无线索的谜,但通过决策树,把边界一步步收窄,它就变成了一个,可以处理的具体问题。

好,以上就是第一部分内容。怎么把无法评估的不确定性,转化成可以评估概率的风险?NASA的方法是,建立决策树。其实,你可以不用去记具体的规划过程。只需要记住一个心法,那就是不断拆分问题,把大谜团拆解成小问题,把边界一步步收窄。窄到一定程度,谜就变成了问题。你就有了解决它的线索。

说到这,我想起了最近看过的一本书,叫《精进2》。书里有一段,跟NASA的心法,有点异曲同工的感觉。说的是,在英文里,至少有三个词,都可以翻译成问题。第一个是Question,指的是表述很模糊的问题。比如怎么实现太空遨游的梦想?这种情况,你可以回答,但没法解答。问题是模糊的,答案也是模糊的。第二个词是Problem,指的是可以被清晰定义的问题。比如,怎么去火星?但是,答案不是唯一的,你还得在一堆答案里选择最优解。第三个词是Puzzle,指的是边界非常清晰,解决方案也非常集中的问题。比如,怎么减小火箭的升空阻力?

其实,NASA做的,也是把一个问题的边界不断收窄,把Question变成Problem,再把Problem变成Puzzle的过程。到这一步,解决问题的线索,就会清楚的出现在你面前。

言归正传,咱们接着说这本书。咱们刚才说的,是NASA最重要的决策技巧之一,叫决策树。其实,与其叫决策技巧,不如叫风险评估技巧更合适一些。当然,决策的前提,是正确评估风险。从这个角度看,叫决策技巧也成立。刚才说的决策树,这个方法相对复杂。假如你嫌麻烦,也没关系。在这本书里,作者还提供了很多更轻巧的,可以拿来就用的方法。它们可以单独使用,也可以当成决策树的补丁,结合使用。接下来,第二部分,我就从书里给你挑选了两种,比较实用,也比较轻巧的决策方法跟你说说。

第一个方法,叫效用函数。经济学家经常用这个概念。效用函数,就是把人的主观感受量化,然后变成公式。比如,做什么样的工作最幸福?你可以先把跟幸福有关的因素,全罗列出来。比如收入、上班距离、假期福利。然后再给每个因素一个分数。把这些分数加起来,就是这份工作的幸福总分。这个等式,就是你在幸福感这件事上的效用函数。

在生活中,假如你碰到那种只能凭感觉来决策,让你模棱两可的事情,就可以使用效用函数。比如,周末你想出去玩,有两个目的地作为备选,一个是电影院,一个海边。其实,你更想去海边。但是,你又担心会下雨。你纠结了很久,还是不知道怎么办。

这时,效用函数就派上用场了。我们可以算这么一笔账。假设,去海边玩,带来的满足感是100分。看电影,带来的满足感是80分。这么看,明显应该去海边。但是,你还得考虑下雨这个因素。一旦下雨,海边就会变成0分。而看电影不受影响,依然是80分。根据天气预报,你推测今天下雨的概率是30%,晴天概率是70%。这时,就可以计算去海边的满足感,是晴天情况下的100乘以70%,再加上雨天情况下的0乘以30%。最后的结果是70分。而看电影不受下雨影响,满足感不管怎么算还是80分。所以,前后综合,考虑到所有可能性,看电影的满足感要比去海边多10分。结论是,你应该去看电影。

放在组织决策中,假如两个部门意见相左,这个效用函数也用得上。比如,NASA在探测彗星的时候,需要让探测器接近飞过的彗星。这时,科研部门和技术部门就出现了分歧。科研部门看重的是科研成果,要想获得更好的研究成果,探测器就要尽可能离彗星近。但是技术部门关心的是,探测器能不能完好回收。离彗星越近,损坏的可能性越高。简单说,就是两个部门对风险的承受程度不一样。科研部门愿意承担更高的风险,而技术部门希望风险越低越好。

这时,效用函数,可以帮你算出一个让两个部门都满意的观测距离。假设科研部门的满意度是A,这个满意度A,由观测距离、科研成果,等等很多因素一起决定。你把这些因素变成一个等式。具体的计算过程非常复杂,咱们就不多说了。简单说,就是科研成果、观测距离、探测器成本,等等一系列的因素,经过加减乘除之后,算出来的等于科研部门的满意度,也就是A。同样,把技术部门的满意度设置成B,B也是由观测距离、科研成果、探测器成本之类的因素,加减乘除得出来的。这时,你就获得了两个等式,一个是A怎么算,一个是B怎么算。接下来,你只要调整观测距离这个数值,当这个数值恰好让A和B同时达到最大值,就意味着它让科研部门和技术部门,都达到了最大的满意程度。它就可以作为NASA在这次任务中的实际观测距离。

好,这是第一个决策工具,效用函数。接下来要说的第二个决策方法,叫包裹客观概率。这个词是我为了方便表述,自己总结出来的。作者的原话,叫回避基本比率谬误。意思是,不管任何概率数据,你在主观评估它的准确性之前,都要在评估方法上,添加客观概率这个因素。

这么说很笼统,咱们还是说一个具体的例子。假设,一个战斗机飞行员,一眼识别出飞机所属方的概率是80%,他有20%的可能性看错。那么请问,当他看到敌机时,有多大的概率能确定,对方真的是敌机。

按照通常的设想,识别正确率是80%,对方是敌机的概率,肯定也是80%。但是,这个概率其实并不准确。因为这个评估过程,忽略了一个数字,那就是本方战机,和敌军战机的比例。也就是我们说的客观概率。

假设,敌方有10架飞机,本方有50架飞机。你的识别准确率是80%。这就意味着,敌方的10架飞机中,你能正确识别出来的有8架。同时,你还有20%的可能性,把本方的战机当成敌军的,也就是在本方的50架飞机里,有10架被你当成敌方的。这么加起来,你会发现,自己认出的敌方战斗机共有18架。但你认出的这18架飞机里,真正属于敌方的,只有8架。所以你真正能识别出敌机的概率应该是,8/18,大概45%左右。

在日常生活中,假如你要估算一件事的概率,提醒你,不要忽视这件事本身的客观概率。就像这个例子里的估算敌机,眼神再好,也要把敌机的基本比率加进去。这就是咱们说的第二个方法,在主观概率的基础上,再包裹一层客观概率。

好,以上就是第二部分内容。我们介绍了两种,提高决策效率的方法。分别是,利用效用函数,和包裹客观概率。

到这里,这本《高胜算决策》的精华内容,已经为你解读完了。其实,我个人感觉,这本书应该叫高胜算评估,更加恰当。因为它主要说的是,评估概率的方法。当然,评估,也是决策的前提。虽然到这一步,风险依然存在。但就像开头说的,至少在这个毫无头绪的谜团面前,你已经建立了思考的秩序。借用万维钢老师的一句话,建立秩序,我们才能摆脱蒙昧。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。点击文稿里的红包按钮,就可以把它免费分享给你的朋友。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐昆鹏

划重点

1.面对不确定性,NASA通过决策树的方法把谜概率化成可处理的问题。

2.决策树的方法主要是把一个不确定的谜进行拆分,细化任务,再逐个评估每个情景发生的概率。

3.提高决策效率有两种方法,分别是利用效用函数和包裹客观概率。