《马奇论管理》 徐玲解读

《马奇论管理》| 徐玲解读

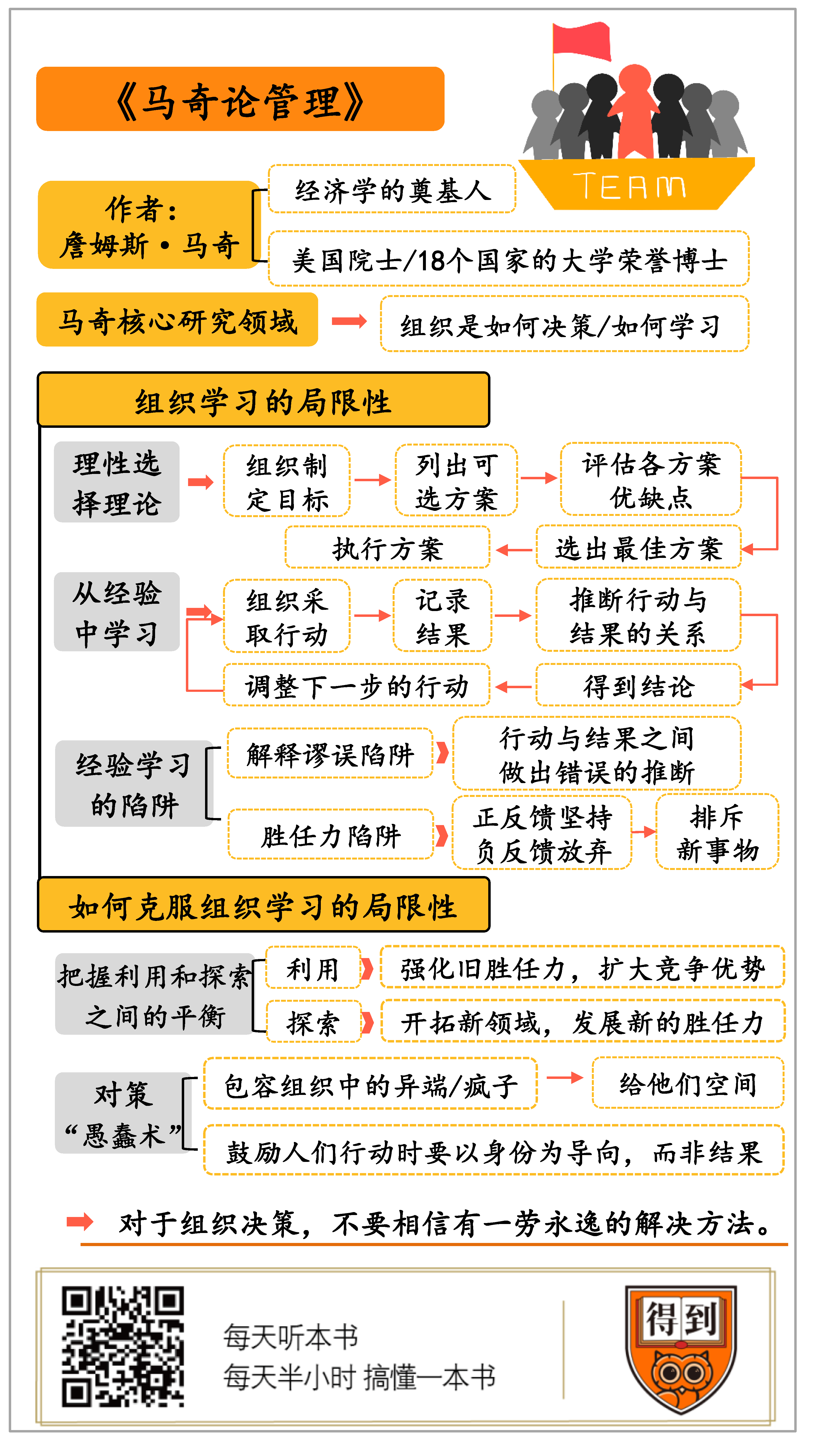

关于作者

詹姆斯·马奇,美国管理学大师。马奇在公众当中的知名度不高,但在学术同行当中,马奇享有极高的声誉。2003年,《哈佛商业评论》杂志搞了一个管理学大师的排行榜,然后问这些上榜的大师们一个问题:“谁是你们心目中的大师?”根据这些大师们的回答,排第一位的是德鲁克,排第二位的就是马奇,他被称为是“大师的大师”。

关于本书

这是马奇的学术文集。《领导力30讲》的主理人刘澜老师,在征得马奇本人同意后,从马奇的三大本学术论文集中,精心挑选了一批既比较适合大众阅读、又能代表马奇管理思想的经典篇目,译介到中国,汇编成册,就是这本《马奇论管理》。

核心内容

一、组织学习的局限性在哪里?

二、如何克服组织学习的局限性?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《马奇论管理》,作者是美国管理学大师詹姆斯·马奇。

詹姆斯·马奇在公众当中的知名度不高,学术圈以外的人可能都没听说过这个名字;但是,在学术同行当中,马奇享有极高的声誉。2003年,《哈佛商业评论》杂志搞了一个管理学大师的排行榜,然后问这些上榜的大师们一个问题:“谁是你们心目中的大师?”根据这些大师们的回答,排第一位的还是我们熟悉的德鲁克,排第三位的是天才学者、经济学诺奖得主赫伯特·西蒙,而排第二位的,就是詹姆斯·马奇,他被称为是“大师的大师”。

马奇生于1928年,年纪轻轻30岁左右,就在学术界崭露头角,他和经济学诺奖得主理查德·塞勒、赫伯特·西蒙一起,并称为行为经济学的奠基人。更厉害的是,马奇的研究领域远远不止经济学和管理学。在斯坦福大学,马奇同时担任商学院、教育学院、政治学系、社会学系等多个院系的教授,被称为“professor of everything”,在分工精细的现代学术圈中,像马奇这样能横跨多个学术领域的大家简直屈指可数。马奇还是美国国家科学院院士、美国国家艺术科学院院士,以及18个不同国家的大学的荣誉博士。用今天的话来说,马奇就是一个不折不扣的“宝藏男孩”。2018年9月,马奇逝世,享年90岁。

今天要说的这本《马奇论管理》,是马奇的学术文集,汇集了马奇在管理学领域的代表性学术文章。我们中国读者能读到这本书,多亏了一个人,就是得到上《领导力30讲》的主理人刘澜老师。

刘澜老师与当今世界研究领导力的名家大师都有亲身接触,他说,其他大师对他的影响只是一个点或者一个面,唯独马奇,对他的影响是全方位的。刘澜老师被马奇强大的知识魅力和人格魅力所征服,一直潜心学习。他说,“我不是马奇的学生,但马奇是我的老师。”

刘澜老师希望有更多的人来学习马奇的管理思想,于是,在征得马奇本人同意后,他从马奇的三大本学术论文集中,精心挑选了一批既比较适合大众阅读、又能代表马奇管理思想的经典篇目,译介到中国,汇编成册,就是这本《马奇论管理》。

说到这里,我相信你已经非常好奇了,马奇这么牛,他到底有啥硬核的管理思想?按马奇自己的话说,他的核心研究领域是“组织的认知”,也就是组织是如何决策、如何学习的。本期音频,我重点为你介绍马奇在组织学习领域的研究成果,分两个部分来说明。

第一,组织学习的局限性在哪里?

第二,如何克服组织学习的局限性?

我们先从一个熟悉的概念,“学习型组织”说起。我们知道,管理学大师彼得·圣吉在1990年出版的《第五项修炼》当中,第一次明确提出这个概念,之后,“学习型组织”就成为了理想组织的代名词。那么,“学习型组织”到底是什么呢?难道是说,组织里面的每个人都很爱学习吗?当然不是。

这里的“学习”,不是指坐在教室里听老师上课这样的理论学习,而是特指从实践中、从经验中学习。说得更具体点,从经验中学习是指这样一个过程:组织先采取一个行动,并且记录这个行动的结果;然后,推断行动与结果之间的关系,得到一个结论;接着,再根据这个结论,来调整下一步的行动。这就形成了一个学习的反馈闭环。我们现在熟悉的很多说法,像“小步试错”“快速迭代”“最小化闭环”“柔性组织”等等,都是从学习型组织的概念推演出来的。

你可能会问,在学习型组织出现之前,组织又是怎么制定行动方案的呢?那时候,占主导地位的是理性选择理论。也就是说,组织先制定一个目标,根据这个目标列出一系列可选的行动方案;然后,评估各个行动方案的优缺点和可能的结果;最后,组织根据评估结果,选择最佳行动方案去执行。

你看,这是跟经验式学习完全不同的行动方式。传统的战略管理理论,比如我们熟悉的SWOT分析法,迈克尔·波特的“竞争战略”等等,就是理性选择理论的代表。理性选择理论曾经统治了管理学界很长一段时间,堪称经典的组织决策模型。

但是后来,有越来越多的证据表明,这个看似完美的理论其实并不太靠谱,因为它建立在几个错误的假设上。首先,它假设组织拥有完备的信息和超强的信息处理能力。也就是,组织知道所有可选的行动方案,还知道每种行动方案可能出现的结果和概率。其次,它假设组织拥有稳定的、一致的偏好,组织偏好不会随着时间、情境或者行动而改变,也就是说,现在觉得好的结果,在未来也会觉得是好的。

但是,这些假设现在都被推翻了。现在的组织理论公认,组织只拥有“有限理性”,也就是组织只能获得片面的信息、拥有有限的信息加工能力,组织自身的偏好和目标也在不断调整之中。这就导致,用理性选择理论作出的决策并不靠谱,有可能计算错误,有可能很快过时。

怎么办呢?既然理性选择不可靠,那么我们就先别想那么多,先行动起来,再根据行动的结果反馈,来修正下一步行动,这就是学习型组织的核心理念。前面说到,彼得·圣吉把学习型组织的概念一提出来,立刻封神。无论是管理学界还是企业界都认为,这下,组织终于绕开了“理性选择陷阱”,找到了一条通过经验学习来获得成功的办法。

但是且慢,接下来就要说到马奇的重要发现了。马奇提醒我们,对于组织决策,不要相信有一劳永逸的解决方法。理性选择有陷阱,经验学习同样有陷阱,而且是不可忽视的严重缺陷。

还记得前面提到的经验学习的过程吗?第一步,采取行动;第二步,记录结果;第三步,推断行动与结果之间的关系;第四步,根据推断结论调整下一步行动。要注意的是,这里的第三步,也就是推断行动与结果之间的关系,特别容易出错,我们很有可能得出错误的因果关系。

比如有这样一个例子。丹尼尔·卡尼曼在《思考,快与慢》中,讲了一件事:有一次,卡尼曼为以色列空军的飞行教官做高效训练的心理学培训。卡尼曼告诉教官们,对技能训练而言,奖励比惩罚更有效,已经有无数的心理学研究证明了这一点。但是,现场有个经验最丰富的教官,举手表示反对。

这位教官说:“如果一位学员飞出了完美的特技飞行动作,我会赞许他,但是,下一次他的表现通常会差一些;相反,如果一位学员的飞行动作特别糟糕,我会冲他怒吼,结果,下一次他的表现通常会好一些。”于是,这位教官总结说:“不要告诉我奖励有效而惩罚没用,因为事实恰恰相反。”

到底该如何解释这件事情?卡尼曼说,那是他学术生涯当中一个顿悟的时刻。卡尼曼意识到,教官对结果的观察非常精确,但同时,教官对原因的推断又错得离谱。真实的原因是,学员的表现其实和奖惩没什么关系,而是由另一种原因引起的,就是向平均数回归。

也就是说,被奖励的学员很可能是超水平发挥,而被惩罚的学员很可能是严重失误,不管有没有奖惩措施,他们下一次的表现都会向自己的平常水平靠拢。所以教官观察到的结果是,被奖励的学员下次很可能表现更糟,而被惩罚的学员下次很可能表现更好。

在这个例子里,飞行教官对行动与结果之间的关系做出了错误的推断,从而得出了错误的结论:奖励没用、惩罚才管用。这就是马奇想提醒我们注意的、经验学习的第一个陷阱——解释谬误。

马奇说,经验是个笨拙的老师,而上帝是笨拙的实验设计者。因为经验的样本量很少,其中的事实是模糊的,很多变量没有加以控制,很多变量的抽样有偏差,还有很多变量相互关联。用马奇的话说,“这是一个有着微弱信号和少量样本的嘈杂世界”。组织想要搞清楚到底发生了什么、为什么会发生、进而厘清各种复杂变量之间的关系,是非常困难的。于是,组织很容易接受对一个事件的公认解释,但这个解释不一定是正确的。

比如,人们很容易夸大历史事件的必然性。就是说,对于已经发生了的事情,人们往往把它当成必然结果,而很难把它当成多种可能性之一,尤其是很难把它看成是发生概率比较低的事情。再比如,人们喜欢简单归因,就是对于一个重大事件,一定要找到一个主要原因,但实际上,重大事件往往是由很多个偶然的小因素经过放大回路之后引发的。在这个复杂的“原因包”中,其实很难说哪个是主要原因、哪个是次要原因。还有,如果一件事情成功了,人们倾向于更多地归因于自己的能力;而一件事情失败了,人们倾向于更多地归因于运气。

上面说的这些解释偏差都导致,我们很可能从经验当中推断出错误的结论,从而错误地指导行动。这是经验学习的第一个陷阱。

那么,是不是只要克服了解释谬误,找到了行动与结果之间的正确关系,经验学习就万无一失了呢?错。即使组织设法逃过了解释谬误,别着急,接下来,还有一个更大的陷阱在等着你,这就是“胜任力陷阱”。

这是指,如果组织采取行动,使用了某项技术或者某个战略,得到了好的结果,那么,组织就会重复这个行动。重复的次数越多,组织就越胜任这个领域;而越胜任这个领域,重复行动获得成功的可能性就会越来越大;于是,组织就越倾向于不断重复这个行动。

这时候,组织就对这项技术或者这个战略形成了严重的路径依赖,把所有的资源都投入到这个重复循环当中,不再愿意去尝试新想法或者新技术,或者即使尝试了,也总觉得新的不如旧的好用。久而久之,组织就被锁死在原来的胜任领域,发展不出新的胜任领域,从而失去新的战略机会。

从商业史上看,企业遭遇胜任力陷阱的例子太多了。比如早期的福特,它因为太胜任T型车,迟迟不开发新的车型;比如柯达,它太胜任胶片业务,而错失了数码业务;比如微软,它太胜任PC时代,而错失了移动互联网。在这些例子当中,企业明明已经提前看到了新技术和新趋势,但就是没有坚持投入资源去开发。为什么呢?马奇认为,这很大程度上就是经验学习的副作用。

经验学习强调,如果一个行动获得了正反馈,就坚持;获得了负反馈,就放弃。但是,新事物往往都有一个显著特点,就是早期是不成熟的,你去尝试的时候极有可能获得负反馈。如果一出现负反馈,你就不再去重复这个行动,那么,你就错失了这个新事物。

从这里可以看出,经验学习的逻辑,本质上是排斥新事物的。马奇发明了一个词来描述这种现象,叫“热炉效应”。意思是,如果一只猫曾经从热炉子上方跳过,被烫了一下,那么,它就再也不会从炉子上方跳过了。可以说,猫是一个很好的经验学习者。但是,这是好事还是坏事呢?想想看,如果猫能够学习得慢一点,不那么长记性,而是隔一会儿尝试一次,隔一会儿再尝试一次,那它很可能会发现,当炉子慢慢冷下来,它就可以跳过去了。

我们现在提倡“高效学习”,但马奇却说,组织要低效学习,不要高效学习。因为高效学习会让你错过那些重要的新事物,这是经验型学习的内在缺陷。

那么,组织要怎样做,才能尽量克服这个缺陷呢?下面接着聊。

马奇认为,说到底,组织需要解决的一个根本性难题,就是把握利用与探索之间的平衡。所谓利用,就是不断强化旧的胜任力,扩大竞争优势;所谓探索,就是去开拓新的领域,发展新的胜任力。如果按照查尔斯·汉迪的第二曲线理论,那么,利用就是沿着第一曲线往前推进,探索就是去开辟第二曲线。

组织必须同时进行利用和探索这两项活动。马奇说,如果只有探索而没有利用,这是一条通往失败的路;而如果只有利用却没有探索,这是一条通往淘汰的路。

然而,难题就在于,组织往往搞不清楚,在资源有限的情况下,利用和探索应该分别占多大的比例。更麻烦的是,如果组织特别善于经验学习,那么很有可能,组织对利用过度重视,而对探索投入不足。

道理很简单,大多数新想法是不靠谱的,大多数创新都会以失败告终。也就是说,创新成功是小概率事件,一项创新的期望收益要远远低于期望成本。相比起来,强化旧的胜任力获得的回报更高、更快、确定性更强。而且,随着组织旧的胜任力越来越强、获得的回报越来越高,组织抽出精力去进行探索的机会成本也会越来越大,探索就变得越来越不划算。于是,组织就掉入了前面说的“胜任力陷阱”。

要注意,这其中最吊诡的地方在于,组织之所以会掉进这个陷阱,并不是因为组织不理性,而恰恰是因为组织过于理性。最后让组织死亡的,恰恰是那些看上去最合理的决定。说到这儿,我想起另一位管理学大师克里斯坦森说的一句话:“就算我们把每件事都做对了,仍有可能错失城池。”

既然一切都是理性惹的祸,所以马奇给出了一个对策,就是组织需要在理性之外,发展另一种思维方式,叫做“愚蠢术”。马奇说,组织不要过分理性,而要适度愚蠢。理性不等于智慧,适度的理性加上适度的愚蠢,才是智慧。所谓“愚蠢术”,就是通过鼓励愚蠢来加强探索。具体来说,有两种方法。

首先,我们需要给组织中的异端、傻瓜和怪人一定的生存空间。回顾人类历史,那些敢于打破传统和界限、把人类带入一个又一个全新领域的伟大人物,包括伟大的政治家、科学家、艺术家、企业家等等,他们身上几乎都有偏执、狂野、离经叛道的一面,常常被同时代的人视为异端和疯子。英特尔的铁腕CEO安迪·格鲁夫甚至说,“只有偏执狂才能生存”。

所以,一个组织想要打破“胜任力陷阱”,不把自己锁死在原来的赛道上,那么最好的办法,就是包容组织当中的异端、傻瓜和怪人,给他们一定的空间,让他们去试验自己的疯狂想法。

这个办法听起来很合理啊,为什么马奇要把它归到“愚蠢术”里面呢?马奇说,也许所有的天才都是偏执狂,但并不是所有的偏执狂都是天才。事实上,偏执狂比天才要多得多。很多时候,疯狂就仅仅是疯狂,偏执就仅仅是偏执,离经叛道者未必有什么真知灼见。历史上,只有少数几个异端能被追封为圣人,我们根本不可能提前识别出他们。如果一个组织为了识别天才而鼓励疯狂,那么这个组织就会充斥越来越多的疯狂之徒,这也是一条走向毁灭的路。所以,鼓励疯狂是愚蠢的,但这种愚蠢对于组织探索又是必不可少的。

马奇说,一个社会为了鼓励更多的探索,甚至可以有意识地去制造商业神话。比如,不断讲述那些异端修成正果的故事,把他们刻画成不被理解的天才,而不是非常幸运的傻瓜。这样一来,整个社会更可能容忍那些离经叛道、狂妄自大之徒,鼓励他们不计一切去冒险。

毫无疑问,大多数的疯狂个体会因为坚持自己的疯狂想法而灰飞烟灭,但是,也的确会有极少数疯狂想法成为伟大的创新。个体的过度偏执对自身有害,但是有利于社会整体加大探索的力度。从这个意义上说,疯狂个体是通过牺牲自我,造福了社会。这是马奇说的“愚蠢术”的第一个办法。

“愚蠢术”的第二个办法,是鼓励人们在行动时,不要以结果为导向,而要以身份为导向。以结果为导向,人们主要考虑的是,如何做才能获得最佳结果;而以身份为导向,人们主要考虑的是,我是什么人?在这种情景下,我这样的人应该怎么做?他强调的,是履行这个身份所规定的责任和义务。

比如,堂吉诃德就是以身份为导向来行动的典型。堂吉诃德不关心行动的结果,他认为自己是一个游侠骑士,所以他要去做游侠骑士应该做的所有事情。他挑战风车巨人,他保护老弱病残,他坠入爱河——这一切都是因为,他心目中真正的游侠骑士就是这样做的。马奇认为,《堂吉诃德》整部小说当中最重要的一句话就是,“我知道我是谁”。因为他知道他是谁,所以他这样去行动。

堂吉诃德的行为听起来有点古怪,但其实,这种以身份为导向的行动在生活中很常见。比如,我们都同意,父母就应该做父母该做的事,老师就应该做老师该做的事,医生就应该做医生该做的事,而不论结果如何。

同样地,一个有梦想的领导者,就应该坚持他的伟大梦想,绝不动摇,绝不妥协,绝不放弃,即使现有的所有证据都表明这是一个错误的想法。有伟大梦想的领导者都善于编织愿景,而愿景的主要作用就在于,它可以保护梦想不遭到当下现实的逼迫,不遭到知识和经验的证伪。也就是说,愿景可以把组织的探索行动,和行动的负反馈结果之间隔离开来。马奇说:“愿景式领导者用天真和信念建造出一个避风港,在这个避风港里,疯狂的想法受到保护,直到它羽翼丰满。”

当然,如果从结果导向来看,这显然是愚蠢的,因为一意孤行而遭遇惨败的领导者我们见得太多了。但是,如果从身份导向的角度来说,这又是对的,愿景式领导者做了自己该做的事情,即使失败,也是伟大的失败。“明知不可而为之”,这是领导者的本分。

你发现没有,无论是保护异端和疯子,还是强调以身份为导向来行动,“愚蠢术”的根本目的,其实就是增加组织的变异性。一般来说,经验式学习会让组织变得越来越稳定可靠,但同时意味着,学习削弱了组织的变异性。稳定可靠只能让组织变得优秀,而只有变异带来的飞跃,才能让组织变得卓越。

好,这本书的核心内容我就介绍完了,下面简单回顾一下。

马奇认为,组织不能迷信学习理论,经验学习也有局限,至少存在两大陷阱:一是解释谬误,二是胜任力陷阱。组织想要逃过胜任力陷阱,关键是把握好利用与探索之间的平衡。由于学习过程天然是偏向于利用的,所以,组织需要发展“愚蠢术”来加大探索的力度。具体来说就是,要保护组织中的异端和疯子,鼓励愿景式领导者以身份为导向来行动。通过适当愚蠢,来增加组织的变异性。

这意味着,领导者必须既愚蠢又理性、既天真又老练、既怀揣梦想又脚踏实地。这看起来很矛盾,但这个世界本来就是自相矛盾的,每个优点都有其缺点,每个缺点都有其优点。

马奇除了是学者,他还是个诗人,他一生共出版了11本诗集。面对这个自相矛盾的世界,马奇对领导者的建议是:去读点诗歌。他说:“诗歌透过两个镜头看世界,一个清晰,一个模糊。因为生活既清晰又模糊,人既可敬又卑鄙。你必须同时看到这两面,不要妄图调和它们之间的冲突,而要把它们都看成是人生的本质。”

文稿、音频:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

组织不能迷信学习理论,经验学习也有局限,至少存在两大陷阱:一是解释谬误,二是胜任力陷阱。

-

组织想要逃过胜任力陷阱,关键是把握好利用与探索之间的平衡。由于学习过程天然是偏向于利用的,所以,组织需要发展“愚蠢术”来加大探索的力度。