《风险与好的决策》 夏兴宇解读

《风险与好的决策》| 夏兴宇解读

关于作者

格尔德·吉仁泽,社会心理学家,德国柏林马普所人类发展研究中心主任,以进行风险认知和风险沟通研究而著称。他曾获得1991年美国科学促进会行为科学研究奖、德国2002年度科学书籍奖。同时他还曾担任了美国芝加哥大学心理学教授和弗吉尼亚大学法学院客座教授。

关于本书

大数据时代,风险变得更容易预测和控制了吗?吉仁泽并不这么认为。他提出,数据信息不是越多越好,面对风险,最好的决策往往是依靠直觉和经验。在本书中,他引用了大量关于决策的科学研究、数据和事实来论证这一点。面对很多的不确定性,只要卸去过量信息的“包袱”,使用简单且有启发性的经验法则,我们依然能够做出明智的决策。

核心内容

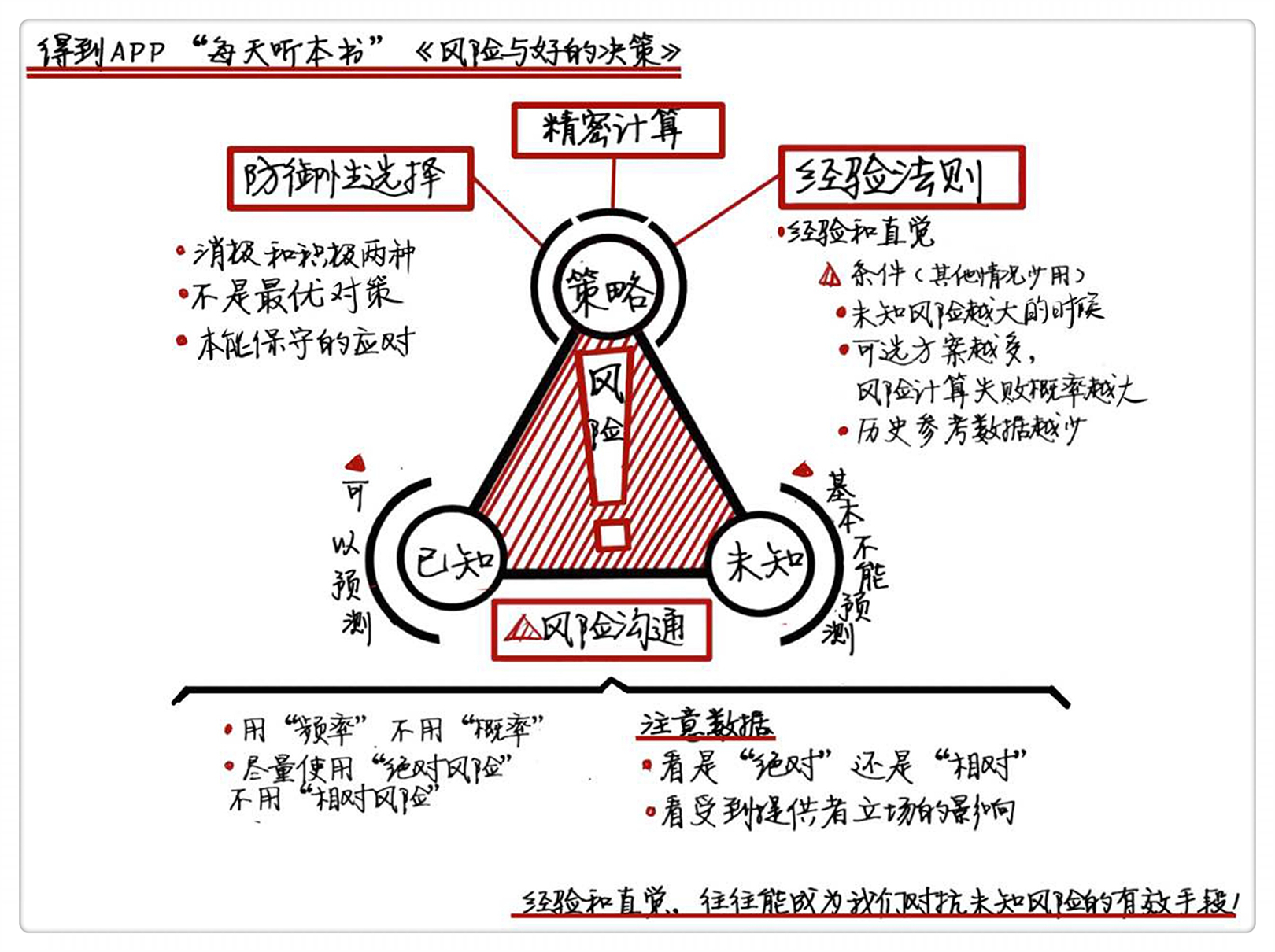

风险包括“已知风险”和“未知风险”。前者有固定概率,可以预测;而后者很难预测。面对风险,人们最常采用的应对方法是防御性决策,也就是优先追求避免担责,而不是问题的解决。这种防御性决策并不是好的选择。在多数情况下,面对风险,依靠经验和直觉,往往能找到更合理的解决办法。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《风险与好的决策》,这本书的中文版大约21万字,我会用大约17分钟的时间,为你讲述书中的核心内容:正确的教给你什么是风险,如何正确认识风险,如何感知风险,以及如何应对风险。

这本书的作者叫格尔德·吉仁泽,是一个著名的德国心理学家和管理学家。他最突出的成就,在研究人类如何进行判断和决策这个领域,他关于风险和直觉的研究,基本上无人出其右,他的著作,也基本都是这个方面的,比如我们得到“每天听本书”之前说过的他的另外一本书《直觉》。这本《风险与好的决策》,是吉仁泽的代表作,吉仁泽是个讲故事的高手,在这本书里,他用一个个故事,告诉我们如何正确的认知风险,如何就风险开展有效沟通,以及如何正确应对。

下面我们就要进入正题。

火山爆发,次贷危机,疯牛病蔓延,这个世界危机不断发生,但我们除了恐慌、焦虑,以及危机过去之后做一些事后诸葛亮的“总结和防范”,似乎没有什么更好的办法,比如美国次贷危机后,想出的办法就是加强监管,9·11之后,想出的办法就是建立国土安全部。

这种跟在风险后面跑的办法真的有用吗?作者说,这些粗暴的方式叫做“家长主义”,像父亲对待小孩子一样,让专家跟大家统一传达一下,咱们该怎么办。而这种方法的收效,往往并不理想。所以作者提出,我们必须将生活和健康掌握在自己手中,提高自己应对风险和不确定性的能力。

那如何能做到呢?作者给我们提供了五个步骤,分别是:认识什么是风险、明白为什么风险无法预测、学会风险沟通、了解我们应对风险最常用的两种方法:防御性选择和经验法则,了解它们各自的应用场景和局限性。

下面我们先从最基础的讲起,来看看风险的含义究竟是什么。作者认为,风险分为已知风险和未知风险,我们平时谈论的风险,其实都是已知风险,此外还有更多的未知风险。

已知风险,就比如赌场的老虎机,只要玩的次数够多,胜负概率是可以算得出来的;或者彩票,中一千万大奖的概率,也是一开始就设定好了的,我们只是去撞这个概率罢了。所以说,玩老虎机和买彩票面临的赔钱的可能性,就叫做已知风险。

但是那些不存在固定概率的风险,比方说我们到底应该和谁结婚?该买什么股票?到底会不会发生大地震?应不应该相信我的老板、同事、商业伙伴?这些问题,都不是可以依靠计算算出来的,这些就是未知风险,也就是真正的不确定性。

那么,未知风险可不可以预测呢?

说实话,作者没说绝对不能预测,但是预测成功的概率实在是太低了。一些各领域的顶级人物,都曾经做出过非常不靠谱的预测,比如:奔驰公司的创始人戴姆勒先生曾经预言,未来全世界的汽车数量不可能超过100万辆,因为他觉得世界上缺乏足够多的司机,现在的结果大家也都知道了。

再举个更久远的例子,一百多年前贝尔发明了电话,而在当时,美国最大的电报公司对此不屑一顾,觉得这种复杂的技术根本不可能被大规模应用;而当时的另外一家英国公司就更逗了,他们说我们根本不需要电话,因为我们的国家拥有非常多的邮差,有他们负责送信就够了,需要什么电话啊。

为什么预测这件事儿不靠谱呢?因为预测需要基于一种假设,而这种假设,受限于预测者当时的环境,再聪明再有学识的人,也很难做出超越他所在时空的预判,所以会有这么多后来变成笑话的所谓“权威”预测。

所以说,要正确的认知风险,只能放弃对确定性的追求。如果你寄希望于通过预测来防范风险,那你最好改到这个习惯,因为,成功率实在是太低了。

既然风险无处不在,又几乎没法预测,那么我们究竟该怎么应对风险呢?这就要说到一个概念:风险沟通。

这个词儿有点不太常见,但作者说这是每个人都该掌握的技能,所谓风险沟通,就是指把风险这个概念,从两个专业的维度描述出来。

第一个,在描述风险的时候,要尽可能的用“频率”而不是用“发生概率”。

比方说,我们常在天气预报里听到这样的话:明天的降水概率为30%。但仔细想想,你真的明白这句话是什么意思吗?30%究竟指的是什么?你还真不一定能说对。这句话真正的意思是,类似明天这样的气象条件,包括气温气压风力等等,以前出现过很多次,而根据统计,符合这种气象条件的那些日子里,100次里有30次下了雨。所以,所谓降水概率,在这里指的是一种频率,也就是出现降水的频率,30%,指的是下雨的天数。弄清楚这个问题,我们对风险的理解和描述,就准确多了。

第二个,就是在描述风险的时候,要尽可能的使用“绝对风险”,尽量不要用“相对风险”。

我们也用一个故事来说明:有一次英国的药物安全委员会发出警告说,新一代的口服避孕药会让女性罹患血栓的风险增加一倍,也就是100%。100%这个数字可太吓人了,好像是说只要吃了这个药,就百分之百要得病。当时这个新闻引起了轩然大波,大家都不敢吃避孕药了,随之而来的意外怀孕和堕胎率大幅升高。但实际上,这个100%究竟是什么意思呢?

首先,这个是针对老一代避孕药而言的,对老一代的药来说,每七千个吃这个药的女性当中大概有一个人会得血栓;那么,服用新一代避孕药的风险,要比老一代的避孕药的风险增加了百分之百,而不是“增加到百分之百”。也就是说,每七千个服用新一代避孕药的女性当中,可能有两个人会得血栓,仅仅是这样而已。

所以之所以有恐慌,就是因为大家把相对风险理解成了绝对风险。所以说,在我们判断风险的时候一定要问绝对风险,不要问相对风险,因为相对风险的数字有可能非常的大,以至于让人们产生误会。而用绝对风险的话,我们能更加直观的感受到,风险究竟是多大,这样会让我们避免被误导。

要注意“频率”而不是“概率”,注意“绝对风险”而不是“相对风险”,这就是所谓风险沟通,也就是对风险的精准了解与表述。顺便说一下,这也是我们看统计数据需要注意的,很多所谓“用数据说话”,其实只是说了一半的真相,往往更具有误导性。面对统计数字,只要做到两点,第一,要看最全面的数据,看看是绝对的,还是相对的;第二,看看数据受到提供者立场的影响。

上面讲了如何认识风险、怎么开展风险沟通,接下来我们看看,面对风险我们应该如何决策,以及什么是“防御性选择”。

所谓防御性选择,就是说我们面临风险的时候,通常会选择一些保守的、防御性的应对策略,这种选择倾向,源自我们先天的、对错误和危险的回避本能,以及从众本能,在一些重要抉择上,我们往往害怕跟别人不一样,害怕成为异类,害怕被孤立。正是这种人性里的先天因素,导致了防御性决策的出现。比如,在某种情况下,A 选项本来是最优选择,但是往往最终人们会选择 B,因 B 可能不是最有利于解决问题,但是最有利于决策者保护自己。

我们举个医院的例子,一个医生救治病人,往往会采取“过度医疗”;因为医生会觉得,如果不多做很多检查、给病人开很多药来吃甚至是做个手术,患者可能会觉得他们故意不作为,是在忽视病情,病人以及家属会觉得这个医生面对患者的态度不够积极,甚至要去打官司控告医生。其实,过度医疗的危害其实是相当大的。但是,对医生来说,过度诊疗可以让他们免于上述的麻烦,起到保护自己的效果。至于过度诊疗的严重后果,可能一开始并不明显,要时间长了才会凸显出问题来。有统计数字说,美国每年有250万例手术其实都是不必要的,93%的医生都或多或少的会采用防御性医疗诊治手段。

而防御性决策又可以再进一步分为消极的防御和积极的防御。还是用医生的例子,过度治疗属于积极的防御,而消极防御,就是干脆尽量避免去照顾高风险患者,避免去做高风险手术,避免当妇产科医生。

所以,在面对风险的时候,无论积极的防御性决策还是消极的防御性决策,都不是最优的选项。

那么更有效的风险应对法则是什么呢?其实很简单,就是求助于我们的直觉和经验。

之前有一部很火的电影叫做《萨利机长》,是汤姆·汉克斯主演的,大致情节是这样的:有一架客机在空中撞到了鸟群,两个发动机都给撞坏了。这时候,无论返航还是在其他地面迫降,都有很大的风险,甚至可能带来灾难性的后果,而故事的主角萨利机长,选择冒险迫降在河面上,最终成功脱险。

这个故事情节来源于真人真事,堪称是航空史上的一大壮举,这本书里作者也提到了这个案例。那在当时那么紧急的情况下,萨利机长是怎么做出这个决断的呢?他并不是通过对飞行速度、风速高度、距离这些数据的精密计算,之后做出的选择,而是运用了简单的经验法则,他凭自己过往几十年累积下来的飞行经验果断做出了水面迫降的决定。

事后也有很多人质疑萨利机长,他们通过计算机计算出来的结果认定,就当时的情况而言,是可以做到返回到起飞的机场迫降的,没必要冒那么大的风险降到河面上。后来,萨利机长通过模拟人体神经系统来证明,人类的大脑根本不可能第一时间计算那么多精确数据,作为飞行员,在那一刻其实别无选择,只能凭借自己过硬的飞行经验处理这个风险。这也正是他成功的关键。

还有一些小事,也证明着同样的道理:比如优秀的棒球运动员一般都不懂什么高等数学,并不会画抛物线来计算球的运动轨迹,但这并不影响他们根据直觉来做出完美的判断。他们能接住那些难度巨大的从天而降的高飞球,靠的不是计算,而是丰富的运动经验。

萨利机长和棒球运动员,其实都在运用经验法则,前者的经验积累更多来自训练,对于后者有时靠的是下意识反应,也就是直觉。其实直觉,也是经验法则的一种形式,它具备三个要点:第一,直觉比意识更快,往往第一时间产生;第二,我们并不知道为什么会产生这种感觉;第三,这种感觉很强烈,强烈到促使我们立即采取行动。

那么经验法则和直觉为什么好呢?因为人们掌握的常识、知识并不完备,特别是在人们掌握一些知识却未曾有意识进行过梳理的情况下,反而会混淆自己的判断。反过来,如果保持适度的盲目无知,积极运用已有的经验进行探索,却能显著增大选择正确的几率。这个地方的“盲目无知”可不是贬义词,它指的是一种简单、简化。爱因斯坦说,“凡事应力求简单”,说的也就是这个道理。

说到这儿我们再看个例子。不要把鸡蛋放在一个篮子里,这是一句投资学上的金句,相信很多人都听过,这句话是诺贝尔经济学奖得主马科维茨说的,他还用非常复杂的公式阐述了一种回报最大、风险最小的投资组合,也就是最为著名的“均值-方差模型”,正是这一成就让他拿了诺贝尔奖。

大家可能都会认为,他自己买股票,也是运用这种复杂高级的方法。但事实是,他退休后只是做了一件非常简单的事,他把钱平均分成了 N 份,分别用来买了不同的股票。注意,就是很简单的平均,做个除法而已。事实证明,这种做法获得的收益,要高于专业的基金公司推出的股票组合,甚至是高于他自己发明的“均值-方差模型”。

而在一些好事的研究机构和媒体举办的炒股比赛里,运用这种凭直觉平均分配方法投资的选手通常都能脱颖而出。作者认为,普通人炒股遵循简单的知情原则,只投资于自己了解的投资对象,投资选择依托于直觉,而这恰恰能够跟财务专家、一流的共同基金及大盘指数的表现相媲美。

这个说明了一个简单的道理,那就是,少就是多,信息不是越多越好,选择也不是越多越好。但是,力求简单并不意味着所有的事情都要用简单粗暴的方式来解决,简化不等于简单。比方说那个“均值-方差模型”,人家毕竟也是得了诺贝尔奖的。那这个东西什么时候最有用呢?在需要根据过往信息分析评估大量参数的时候,这个模型就比简单的平均分配来得有用了。

作者在这儿给出了三个,应该使用经验法则和直觉,还是精密计算的判断标准:第一,不确定性越高,也就是说未知风险越大的时候,越应该用直觉进行判断;第二,可选方案越多的时候,对风险计算失败概率越大,越应该用直觉判断;第三,历史参考数据越少的时候,越应该用直觉进行判断。

如果条件不符合这三种情况,就要少用直觉来进行判断了。

现在,我们回到刚才说的关于医生的例子,那么我们要怎样才能获得最正确、最好的治疗呢?其实答案很简单,不要问他,你该给我什么建议。而应该问,如果这是他自己,或者他自己的妈妈、自己的兄弟、自己的孩子,他会怎么办。因为,医生自身经验的成长和其所处环境的不断影响,让他们自身具有非常敏锐的直觉,以及非常出色的基于经验法则的判断能力,提出“请他站在自身的角度”去判断某个病症,比起直接帮助别人下结论,往往更有效和直接,更能刨除其他复杂、干扰因素,反而能够避免过度治疗的风险,得到最好的解决方案。

好了,以上就是这本书的内容,我们再来总结一下。

我们首先要认识到,风险是一个很广阔的概念,包括已知风险和未知风险;前者还可以预测一下,而后者,则不必徒劳地预测,因为这个世界不是每个问题都有确定的答案;

其次,我们要学会如何风险沟通,这样从正确了解和准确描述风险来做起,对风险,有效的判别标准是“频率”而不是“概率”,需要注意的是“绝对风险”而不是“相对风险”。

然后,我们了解了人面对风险时最常用的策略:防御性决策。总的来说,这种方法缺点会大于优点。

最后,作者探讨了面临风险时最高效的决策:经验法则,讲了经验和直觉发挥作用的原理,那就是简单原则。在多数没有条件、或是来不及周密计算的情况下,经验和直觉,往往能成为我们对抗风险的有效手段。

当然,也要注意经验和直觉的局限性,不是万用万灵,所以我们在最后列举了经验和直觉适用与不适用的场景。

撰稿:夏兴宇 脑图:摩西 转述:孙潇