《斯坦福商业决策课》 王海解读

《斯坦福商业决策课》| 王海解读

关于作者

卡尔·斯佩茨勒,工商管理博士,战略决策咨询机构 SDG 的主席兼 CEO。

汉娜·温特,工商管理硕士,SDG 的合伙创始人,担任战略咨询师超过20年。

珍妮弗·迈耶,斯坦福运筹学博士,担任 SDG 的客户领导。

关于本书

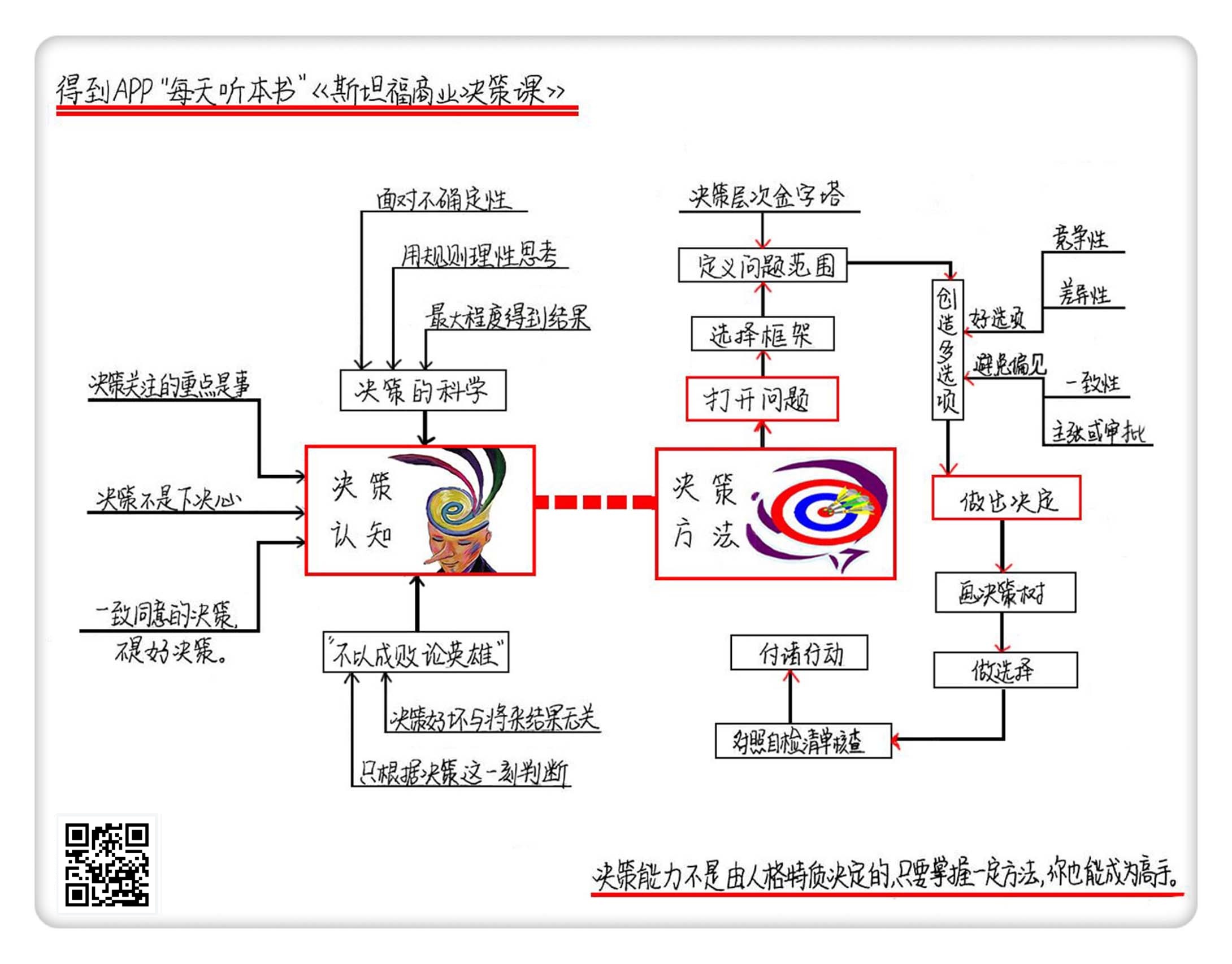

《斯坦福商业决策课》是一本讲述科学决策的书,是斯坦福大学“战略决策和风险管理”课程的指定教材。这本书从打开问题、创造选项,到使用决策树进行决策,最后再到检查选择,落实选择,讲述了一个完整的决策方法论。

核心内容

一、打开问题,创造选项。做决策的时候,不要纠结于“是或不是”,而是要扩大问题范围,寻找更多选项。二、打开问题之后,怎么在众多选项里做出选择。

你好,欢迎每天听本书,这期音频为你解读的书是《斯坦福商业决策课》。这本书大约有19万字,我会用大概24分钟的时间,跟你讨论做决策的方法论,帮你在以后需要做决策的时候,尽可能地做出最优选择。

《斯坦福商业决策课》这本书的原书名,如果是直译过来的话,应该叫《决策的力量:从更好的商业决策中创造价值》。但翻译成《斯坦福商业决策课》,也不能算是标题党,还挺名副其实的,因为它是斯坦福大学一门课程的指定教材,这门课叫“战略决策和风险管理”。《斯坦福商业决策课》出版之后得到了很高的评价,很多公司的CEO、商业顾问、大学教授都很看好这本书,可见这本书不管是在理论上还是实践上,都获得了一定程度的认可。

在学术界,所谓决策的科学,就是人们在面对不确定性的时候,应用某种规则和理性思考,最大程度上得到自己想要的结果。决策的科学这门学问发展至今,已经有了一套完整的分析方法和理论基础。所以说,决策能力不是由人格特质决定的,只要你能掌握决策方法,你也能成为决策的高手。这期音频要说的这本《斯坦福商业决策课》,说的就是决策的方法,帮助我们做出更好的决策。

了解了这本书的概况,咱们再来看看这本书的作者,这本书有三位作者,分别是卡尔・斯佩茨勒,汉娜・温特和珍妮弗・迈耶,这三位作者都是知名战略决策咨询机构的创始合伙人。职位最高的卡尔・斯佩茨勒,是这个机构的主席兼CEO,在咨询和教育领域从业40多年。这三位作者帮助世界各地很多领导者,做出了很多优质的决策,长期的实战经验,让他们的决策理论不断地完善、升级。他们每年平均要举行36个讲习班,15场行业演讲。《斯坦福商业决策课》这本书,就是他们决策理论的精华。

好,了解了这本书和作者的基本概况,下面我会分两部分,给你详细解读这本书的内容。

第一部分,咱们说的是打开问题,创造选项。也就是做决策的时候,不要纠结于“是或不是”,而是要扩大问题范围,寻找更多选项。

但面对一些更复杂的局面,光打开问题是不够的,你还要在众多的选项里做出选择,怎么选?这就是咱们第二部分要说到的内容。在音频的结尾,我还会把这本书里关于决策的所有认知和方法,列一个清单给你,方便你在下次做决策的时候参考。

好,咱们就先打开问题,创造选项。

在说具体的决策方法之前,作者想和咱们先达成一个共识,那就是“不以成败论英雄”。也就是说,一个决策做的好不好,和决策带来的结果没关系。未来是不确定的,所以判断一个决策的好坏,只能是根据决策的这一刻来判断,而不是等结果出来了再判断。说白了,我们只能控制决策过程,不能控制决策成果。好,达成了这个共识之后,咱们就可以开始说具体的决策方法了。

这本书原书介绍了六个决策的要素,我把它们归纳为两个部分,分别是“打开问题”和“做出决定”。咱们先来说打开问题。所谓打开问题,就是要重新界定你面临的问题,人们常犯的错误,是一上来就被问题的表面意思给框住了。

比如加班还是陪女友听音乐会,这种二选一、是或否的决策,实际上更像是下决心,而不是做决策。打开问题,就是创造更多的选项,让你做出更合理的选择。打开问题,还要分解问题,聚焦关键点。有时候我们也会遇到问题越讨论越多的情况,比如本来就是想买一双鞋,结果买了新鞋还要配裤子,配好裤子还要配外套,最后觉得包也不顺眼了,这就是决策失去了焦点,越决策问题越多的情况。那面对这些问题,咱们该怎么解决呢?

作者认为,在面临决策的时候,首先要寻找一个合适的框架。所谓合适的框架,就是要明确界定自己面对的问题是什么,问题的边界在哪儿。爱因斯坦有一句话,可以表明提对问题的重要性,他说:如果我只有一个小时来解决问题,那我就会花五十五分钟来思考这个问题,剩下的五分钟再去思考解决方案。怎么才算是寻找到了合适的框架,把问题打开了呢?咱们先来看一个作者卡尔·斯佩茨勒自己的例子。

一天早上,妻子莱塔和斯佩茨勒说,咱们应该把房子的墙壁重新刷一遍了,还有地毯也该换换了。作者看了看四周,房子的确是该重新收拾收拾了,于是他就跟妻子说,如果要刷墙的话,顺便把厨房和客厅也翻新一下吧。莱塔表示同意,接下来,他们又讨论了怎么改造卧室和其他房间,想法越来越多,需要花的钱也越来越多。最后作者说,与其花这么多钱改造,还不如直接买一幢满足咱们所有要求的新房子。于是,两人又开始讨论房子的选址问题。问题还没结束,莱塔问卡尔:你打算什么时候退休?要是你不用工作,咱们住哪儿都行。接下来,他们讨论的问题又变成了:剩下的人生该怎么度过。

从要不要刷墙换地毯,讨论到怎么度过余生。作者想通过这个故事,说明如果一个决策没有合适的框架,想到哪儿就讨论到哪儿,那这个决策就永远做不完。所以在做决策之前,一定要有明确的框架,防止决策钻牛角尖,或者是失去焦点。那具体该怎么做呢?作者在这里提供了一个工具:决策层次金字塔。使用这个工具,可以帮助咱们建立合适的决策框架,明确什么问题包含在决策范围内,什么不在。下面咱们就来说说这个工具。

决策层次金字塔一共有三层:塔尖、中间部分和底层。塔尖是已经做出的决策,或者是给定的条件。在决策里,通常不会考虑塔尖的问题,但它给决策划定了一个边界。决策金字塔的中间,是现在需要关注的问题,这部分是决策的主体,目前就是要对这部分的问题拿主意。金字塔的底层,是后续需要考虑的问题,是根据上一层的决策来决定的。这么说比较抽象,咱们还是用作者的例子来说明。

作者和妻子莱塔对于房子的问题,有一些共识:一是他们在加利福尼亚至少还会生活5到10年;二是不管是装修还是换房子,费用都不是问题;第三点是关于房子的问题,应该两个人共同决定。这部分共识,就是决策层次金字塔的塔尖,这是他们接下来决策不需要再讨论的部分。

再来看金字塔的中间部分,在这次决策里他们要讨论的问题,是未来的5到10年里,他们想住什么样的房子?是改造房子还是搬家?如果是搬家,地点选在哪儿?只有这部分完成决策,达成共识以后,才能考虑塔底的问题,比如刷墙用什么牌子、什么颜色的漆,买房找哪家中介机构等等。所以什么是决策层次金字塔?它就是把一揽子需要决策的问题给分门别类的工具。应用这个工具,可以帮我们在决策之前,找到合适的决策框架,把问题理清。

现在咱们完成了优质决策的第一步,选择合适的框架。接下来还要创造出优质的选项。如果一个问题的选项都是糟糕的选项,那不管你怎么选,都是一个失败的决策。所以说,多一点优质的、有创造性的选项,可以提高做出优质决策的概率。二选一的决策,在很大概率上会是一个失败的决策。

每天听本书之前解读过一本关于决策的书,叫《决断力》,那本书里提到一个研究,说如果只能选择“是”或者“不是”,从长期来看,你有52%的决策都是错的,如果你能增加一两个选项,那选错的比例就下降到了32%。甚至是你只要“意识到”自己还有别的选项,决策水平都能大大改善。

《决策力》那本书强调的是选项的数量。数量当然很重要,但是在《斯坦福商业决策课》这本书里,作者认为,选项也不能太多,一般来说,三个选项比两个选项好,四个选项比三个选项好,但如果是二十个选项,就不见得比三四个选项好了。

作者认为相对简单的决策,三四个选项就够了,如果是更复杂的问题,可能需要四到七个选项。太多的选项会提高决策的成本,导致决策瘫痪。也就是人们在面对过多选择的时候,没办法判断每个选项的价值,最后导致直接放弃决策。

除了选项的数量,作者还强调了选项质量的重要性。决策的价值,不可能大于最佳可选选项的价值,也就是说,选项质量给决策的质量画定了上限。那什么是好选项呢?作者认为,好选项至少应该满足两个特点,差异性和竞争性。所谓差异性,就是选项和选项之间,要有显著的差异,只有在差异化的选项里进行选择,才有可能挑战固有的思维方式,做出最优决策。

所谓竞争性。意思是说,每个选项都是可能被选择的,如果一组选项里,有的选项明显很好,有的明显很差,那些差选项就不具备竞争性,这种为了凑数搞出来的选项,是没有实际意义的,甚至会干扰到我们做出正确决策。咱们还是来说一个案例,具体地感受一下选项的差异性和竞争性。

这本书几位作者的办公室,位于加利福尼亚州沙丘路的一个顶级办公楼,这里办公空间很大,位置也不错,去旧金山机场和斯坦福大学都很方便。现在到年底该续租了,作者考虑要不要续租。最明显的选项就是留下来,保持现状。但现在面临的问题是,办公楼老板要把租金提高250%,这个价格比附近同样级别的办公楼贵了很多。而且,办公楼老板计划在未来两年,对这个办公楼重新进行装修,作者的公司要搬到这幢楼的其他区域,等装修好后再搬回去。需要搬两次家,付高额的租金,还要忍受两年的施工噪音。这个选项对于很多员工来说都是不能忍的,但还是有一部分人支持留在原地,因为这里的环境太好了,公司的客户都非常喜欢这个地方,所以保持现状是一个不错的选择。

一个选项构不成决策,除了这个选项,还有另外两种选择。一个是把公司搬到帕洛阿尔托市市中心,那里走路就能到斯坦福大学,附近有很多有趣的商店和好吃的餐馆,这个选项对于很多年轻员工来说,非常有吸引力。另外一个选项,是搬到沙丘路北边的一个办公楼,那里办公区域比较小,办公楼的档次也不如沙丘路的高,但那里离高速公路近,方便上下班,而且租金也比较便宜。

你看这三个选项,第一个代表客户的利益,第二个代表员工的利益,第三个代表公司的利益,每个选项都有它的合理之处,三个选项既有差异,又有竞争。在作者看来,这就是一组好选项。好选项,就是让决策不会那么轻易地就做出来。

前面咱们说到的,基本上都是个人层面的决策,相对比较简单,如果是一个复杂的、公司层面的决策,作者提醒我们,还要注意避免两个决策偏见:一个叫一致性偏见,另一个叫主张或审批偏见。这是什么意思呢?

所谓一致性偏见,就是很多人认为,大家一致同意的决策,就是好决策。事实不是这样的,作者认为,大多数人高估了一致性的重要性。一致同意和优质决策之间,没有必然的联系。如果是决策要付诸行动,一致性是一件好事,它可以提供一致的目标,让大家力往一处使,提高决策落地的效率。但在决策过程中,一定要避免过早达成共识,很多人迷恋一致性,实际上是因为害怕冲突,当团队追求一致性的时候,所有人都不敢作声,不敢发表自己的意见,这种情况会错过很多好想法。作者认为,想要防止一致性偏见,就要鼓励建设性的冲突,只要不是人际冲突,就可以让人们放开了去争论,避免过早地达成共识。

那什么是主张或审批偏见呢?很多大公司都有这种流程,就是公司把问题指派给某个小组,让他们寻找问题的解决方案。小组找好方案之后,提交审批机构,审批机构要么同意,要么否决。这个过程看起来很合理,但实际上会导致两个问题。

作为提出解决方案的主张者,小组会很自然的认为,方案通过审批,就是好方案,如果被拒掉,就是一种失败。这种认识,必然会导致小组会全力维护自己的主张,这时候免不了会带着偏见去选择数据、评估提案,小组即便发现了另外一个同样有竞争力的备选项,他们也不会提交上去。

咱们刚才说了,好选项要具备竞争性,但是在这种“主张或审批”的模式下,小组提供的选项很难实现竞争性。再来看审批机构,他们面对提案,如果不提出点意见来,就可能会被当作是失职,所以作为审批者,他们会对提案提出非常尖锐的质询,有时候这些质询已经不再是为了完善提案了,很有可能就是为了驳倒这个提案。

主张或审批偏见,会让决策动作变形,让决策的参与者都全力捍卫自己的主张,而不是提出更好的解决方案。作者认为,化解这种偏见的方法,就是把主张者和审批者之间的人际竞争,转移到选项与选项之间的比较上,鼓励员工对选项进行探讨,并且鼓励各种选项之间互相借鉴。

好,以上,就是做决策的第一步,打开问题。首先要选择合适的框架,用决策层次金字塔把问题的范围定义清楚,很多时候,问题描述对了,解决方案也就有了。其次是要创造多个选项,但要注意,不要为了追求数量而放弃了质量,好的选项有两个特征,一是差异性,二是竞争性。如果是公司层面的复杂决策,还要注意避免两个偏见,一致性偏见,以及主张或审批偏见。

好,你选择了合适的框架,创造了优质的选项,这都是决策之前的铺垫,接下来你要判断各个选项的价值,最后拿定主意。判断选项是一个理性的过程,咱们会说到一个工具:决策树。拿定主意之后,决策还没有结束,还要验证决策的合理性,最终要把决策落实到行动上。

咱们先来说决策树。所谓决策树,就是一种把决策节点画成树的辅助决策工具,一种寻找最优方案的画图法。决策树是一种需要画图的工具,原书里面有图片的辅助,所以决策的分支特别多,用音频可能表述不清楚,咱们就把案例简化一下,重点把这个原理说明白。

好,咱们来看书里的例子。迈克尔是一家公司的中层领导,他现在收到一家来自创业公司的邀请,他正在纠结要不要辞去现在的工作,加入创业公司,这是一个重要的决策,可能会影响他的后半生。迈克尔决定使用决策树,来辅助他做这个重要的决策。

迈克尔先在纸上画两个树杈,第一个树杈上写“去创业公司”。第二个树杈上写“继续现在的工作”。这就分成两种情况了。但这还不足以帮助迈克尔做出决策,在创业公司的这个树杈上,再分出两个树杈来,第一条写上“创业成功”,第二条写上“创业失败”。保持现状的那条树杈上,写上目前的收益,每周工作45个小时,年薪是8万美元。

这还不足以做出决策,决策树需要更多的树枝。在创业成功的那一枝上,又可以把工作的时间写上,创业公司一般都比较忙,所以工作时间可能是50个小时,也可能是60个小时。创业成功的话,收入会增加,年薪可能会涨到12万。但如果创业失败的话,可能工资会回到原来的水平,甚至还会降10%。现在,迈克尔把创业成功赚多少钱,创业失败赚多少钱,保持现状赚多少钱,都画在决策树上了,后面还有每个选项出现的概率,这时候他就能根据这些数字来做决策了。根据决策树的推演,虽然创业公司成功的概率很低,但即便是失败了,迈克尔也能接受原来的薪资水平,所以迈克尔决定选择加入创业公司。

决策树的意义,在于把所有选项都摆到台面上,然后对它们进行概率上的分析,如果所有选项只是停留在大脑里,很难避免会出现遗漏的情况。那是不是一个决策就完成了呢?并没有。作者认为还有最后一步:验证和行动。所谓验证,就是验证你最终的选项,到底是不是一个最优的选择。行动,就是执行你的决策。

咱们先来看验证。作者给咱们提供了一个决策的自检清单,也就是说,在你拿定主意,选择了一个选项之后,要用这个清单里的问题,来考验一下你的决策。这个清单里有5个问题:

1.为什么这个选项优于其他选项?

2.这个选项经得起推敲吗?如果有新的变量,它会怎么样?

3.有没有一种组合,能把其他选项的优点也综合起来?

4.有没有把问题过于简单化?

5.回过头去,再看看决策树,每个选项的不确定性,正确评估了吗?

作者建议,在你每次选择完成后,都要对照着这个清单,把你的选择再检查一遍,这样可以尽可能地避免出现错误的决策。听完这个清单,你可能记不住。不过不要紧,我会把它放在音频下方的文稿里,等你真的要做决策的时候,一定记得把它拿出来,按着这个清单,再把要做的决策检查一遍。

对照自检清单检查完自己的选项之后,如果没有问题,一个决策在思维层面就算是完成了。为什么说是在思维层面呢?因为做决策的最终目的,是要落实成行动的。作者给完成决策下了一个定义,非常精辟,是这么说的:只有资源不可撤销地分配到行动中,决策才算是真正完成了。换句话说,如果没有行动,决策里潜在的价值就不可能实现。

前面咱们说的,都属于决策的思考层面,它只是完整决策的一个部分,另外一部分是行动。一个完整的决策过程,是思考和行动来回切换,最终完成的。比如你决定要买一个房子,这是思考;去看房,这是行动。回家以后对比各个楼盘的优劣,这是思考;签合同付首付,这是行动。从思考切换到行动,并不总是顺畅的,尤其是重大决策,涉及到的利益巨大,更是会让人犹豫不决。决策容易行动难,但是,没有行动,决策里潜在的价值就不可能实现。所以说,一个完整的决策,一定要最终付诸行动。

好,以上就是第二部分内容。咱们说到了一个决策工具:决策树。它是一种辅助咱们做决策的画图工具。在用决策树做出选择之后,一个决策还没有完成,你还要最后用自检清单进行评估,完成最后的1%。决策不仅仅是一个思考过程,一个决策最终必须付诸行动,才能实现决策的潜在价值。从选择合适的决策框架,到创造优质选项,再用决策树对优质选项进行判断、选择,到最后的检查决策,落实决策。这就是一个完整的决策过程。

说到这,这本《斯坦福商业决策课》就给你讲完了,我们用一个清单来回顾一下这期音频的知识要点。

第一,在学术界,所谓决策的科学,就是人们在面对不确定性的时候,应用某种规则和理性思考,最大程度上得到自己想要的结果。决策的科学这门学问发展至今,已经有了一套完整的分析方法和理论基础。

第二,决策“不以成败论英雄”。一个决策做的好不好,和决策带来的结果没关系。未来是不确定的,所以判断一个决策的好坏,只能是根据决策的这一刻来判断,而不是等结果出来了再判断。

第三,在面对问题的时候,不要急着站队,不要一上来就考虑我要选择哪一个。而是首先要定义问题,要明确自己的目的,扩大这个问题的范围。很多问题表述清楚了,解决方案自然也就出来了。

第四,做决策不是下决心。决策必须要有多个选项,如果二选一,不管你选哪一个,决策失误的概率都在50%以上。

第五,决策之前一定要选择合适的决策框架,把问题拆解开来,分门别类地把这些问题装在“决策层次金字塔”里,然后集中精力讨论金字塔中间的问题。

第六,好选项还应该满足两个特点:差异性和竞争性。差异性说的是选项和选项之间,要有显著的差异。竞争性说的是,每个选项都是可能被选择的,如果一组选项里有的明显很差,这些选项就没有意义,甚至会干扰到我们做出正确决策。

第七,画出决策树。把所有可能的选项,选择的期望值,以及对未来不确定性,都画出来。把各种选择都摆在台面上,才好做出决策。

第八,拿定主意,做出选择之后,要对照自检清单,对选项进行核查,做好最后的1%。

第九,付诸行动。只有资源不可撤销地分配到行动中,决策才算是真正完成了。

第十,大家一致同意的决策,不等于好决策。在决策初期,要充分讨论,避免过早地达成共识。提出选项的主张者,和审批选项的审批者之间,不应该是对立的关系,好决策关注的重点是事,而不是人。

撰稿:王海脑图:摩西转述:孙潇

划重点

1.做决策,首先要用决策层次金字塔把问题的范围定义清楚。其次是要创造多个选项,好的选项有两个特征,一是差异性,二是竞争性。

2.决策树是选择决策的好工具。决策不仅仅是一个思考过程,最终必须付诸行动。从选择合适的决策框架,到创造优质选项,再用决策树对优质选项进行判断、选择,到最后的检查决策,落实决策。