《指标陷阱》 徐玲解读

《指标陷阱》

关于作者

杰瑞·穆勒,美国华盛顿天主教大学历史系教授。

关于本书

这本书探讨的问题是:像KPI这样的指标考核,它是怎么出现的,会带来怎样的潜在危害?本书英文版于2019年出版,引发西方社会的广泛 ,入围哈耶克图书奖。

核心内容

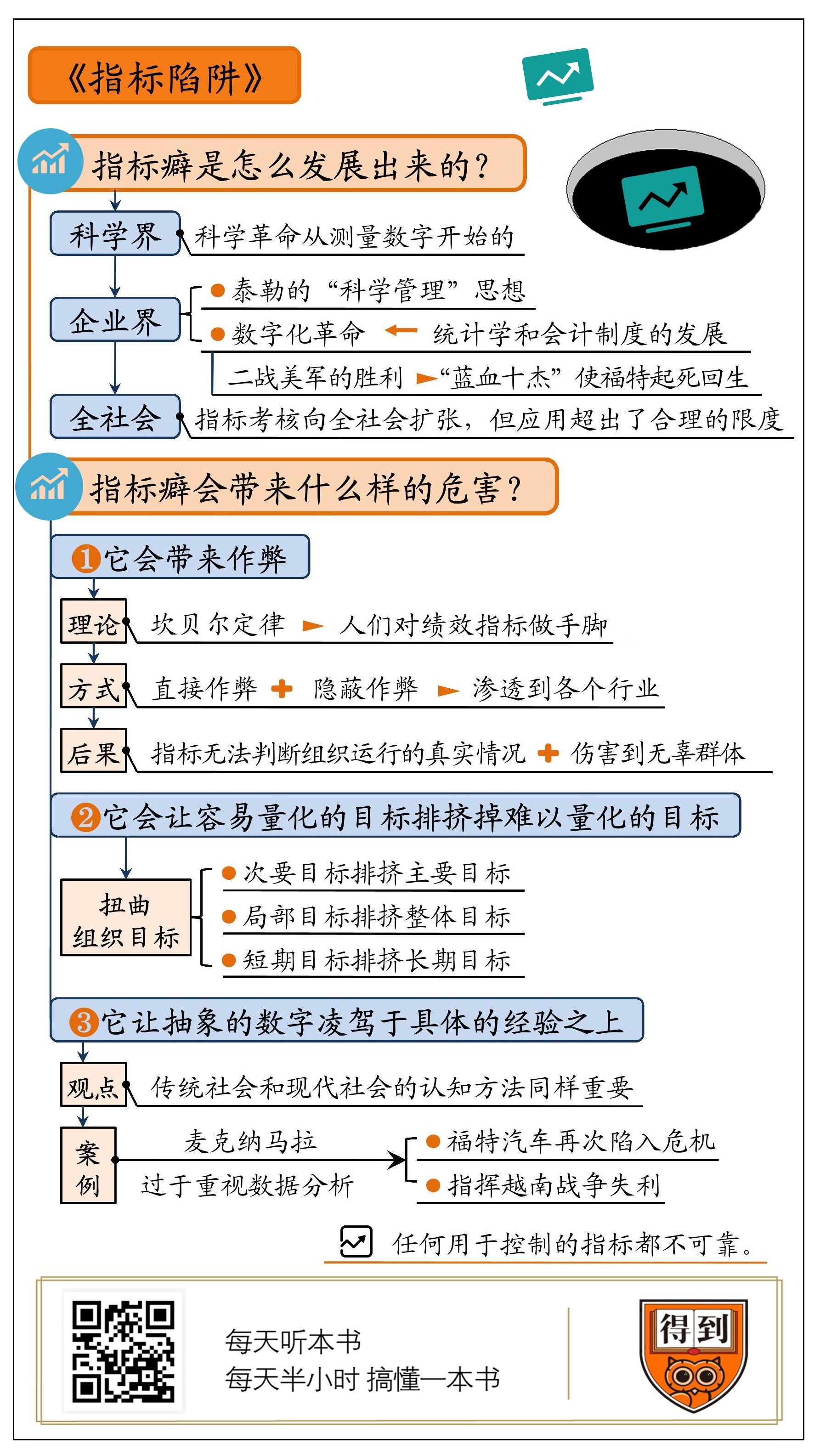

一、现代社会是怎么一步一步掉入“指标陷阱”的?

二、它会带来什么样的危害?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《指标陷阱》,它探讨的问题是:像KPI这样的指标考核,它是怎么出现的,会带来怎样的潜在危害?

这本书的中文译名“指标陷阱”,翻译得比较温和,它的英文原名是“The Tyranny of Metrics”,意思是“指标的暴政”,其实就是对指标考核这件事进行批判。这本书的作者,是美国的一位历史学教授,名叫杰瑞·穆勒。一位历史学教授,怎么想起来要写一本批判指标考核的书呢?

你看,我们很多人在工作当中,都要面临KPI这样的绩效考核。我们多多少少会感觉到,这样的考核未必合理,光凭几个冷冰冰的数字,就能体现我们全部的工作成效吗?但如果问,指标考核到底不合理在哪儿,要讲出个一二三来,我们又好像说不清楚。这位穆勒教授不一样。他说,他本人就是指标考核的受害者,他写这本书的目的,就是要从历史学家的视角,来搞清楚用指标考核来进行管理的理念,到底是怎么发展出来的,弊端在哪里。

我从穆勒教授的亲身经历讲起。穆勒是美国一所私立大学的历史系主任,除了研究和教学,他还要负责系里的行政事务、对青年教师的工作进行指导,等等。一开始,他对这份工作游刃有余,但是他渐渐发现,需要向上级部门提交的各种统计数据、评估量表在逐年增长,这些数据包括学生的成绩分布、毕业率、就业率、毕业后的薪酬水平,以及教师学术研究的相关指标,等等。穆勒用于搜集、整理这些指标信息的时间越来越多,而用于抓教学科研的时间越来越少。

不但如此,各个院系之间还陷入了数据的军备竞赛。穆勒说,他的一位系主任同行,也是一名资深学者,花了整整一个暑假来编著一本厚厚的工作指标报告,还附加了彩色图表。如果穆勒不照着这么做,就显得不如其他院系严谨。而学校为了处理越来越多的报告,不得不聘用更多的数据专家,甚至专门指定一名副校长来负责评估工作。更加荒谬的是,所有人都知道,这些耗费大量精力做出来的指标报告,根本没啥用,甚至根本都没人看。

穆勒感到很困惑:在高校这样一个崇尚理性的地方,为什么会出现这种明显的非理性现象?他发现,最直接的原因,是美国教育部在2006年发布了一项规定,要求对高校加强问责制,要收集更多的指标数据,并且根据这些指标来对高校进行评估考核。教育部相信,指标考核是提升高校教学质量的法宝。于是,指标任务在教育系统中层层下放,最终落到穆勒的身上。

不过,穆勒的反思并没有止于此。他看到,美国教育部的想法并不是特例,而是现代社会的一个通病,穆勒把它叫做“指标癖”,指的是:“有貌似不可抗拒的压力,要去衡量绩效、公开宣传绩效,并奖励绩效。”穆勒认为,“指标癖”在现代社会的泛滥,造成了指标考核的“暴政”,我们所有人或多或少都是这个“暴政”的受害者。

为什么这么说呢?接下来,我就分两步来具体讲述:首先,指标癖是怎么一步一步发展出来的?第二,它会带来什么样的危害?

指标,说得更通俗点,就是数字。现代社会和传统社会最重要的区别之一,就是对数字的重视程度截然不同。按照历史学家尤瓦尔·赫拉利的说法,传统社会的知识体系大部分是用故事构成的,比如各种神话传说和宗教典籍,里面几乎找不到计算公式和图表。而现代科学恰恰相反,它依赖数字来构建知识体系。

实际上,科学革命就是从测量数字开始的:天文学家测量星体的轨迹,地理学家测量地球的大小,物理学家测量大气压力和光的速度,等等。科学家用测量来搜集数字,再用数学工具对数字加以整理,并发现其中的自然规律。人们相信,没有测量得来的数字,就不可能客观认识这个世界,也就不可能推动世界的进步。19世纪的大物理学家开尔文有一句名言:“无法测量,就无法改进。”

进入20世纪,“测量一切”的理念从科学界扩展到了企业界,一个标志性的事件是,1911年,美国工程师泰勒发明了“科学管理”方法。这种管理方法的核心是“工时—动作研究”,也就是,测量工人在生产时的每个动作、每个步骤所用的时间,奖励效率最高的工人;并且,在这个基础上不断优化动作和流程,从而大幅提升生产效率。

后来,“科学管理”遭到很多人的批评,原因是这种管理方法太冷酷无情,它把工人变成了机器的延伸,剥夺了工人的工作自主性。现在,“科学管理”被认为已经落后过时,主流管理学界提倡更加人性化的管理办法,但要注意,“科学管理”最核心的理念却原封不动地保留了下来——也就是测量各项工作指标,并根据这些指标来进行奖惩激励。你发现没有,这不就是现在常说的绩效考核吗?

除了泰勒的“科学管理”思想,还有一股力量进一步增强了现代社会的数字崇拜,这就是统计学和会计制度的发展。二战后,美国企业界掀起了一场“数字管理革命”,也就是从基于管理者个人经验的主观决策,转变为基于数字分析的客观决策。而这场数字管理革命的源头,可以追溯到二战中的美军。关于这段故事,我展开来讲讲。

在二战初期,美国陆军航空队的管理特别混乱,像飞机数量、飞行员数量、关键零部件库存、汽油库存等重要数据,全是一笔糊涂账。有一次,航空队司令官阿诺德将军在内部会议上问:“我们航空队总共有多少人?”结果,人事、作战、情报和物资部门,说出来的答案全都不一样。

这种混乱的管理导致,有时候大量飞行员没有飞机可开,有时候飞行员又严重短缺;有时候某个基地的轰炸机因故障停飞,等着换零件,而几十公里外的另一个基地上,就囤积了大量这种零件,他们却不知道。最严重的时候,高达12%的飞机因为缺零件而停飞。

为了应对这种局面,陆军航空队召集了一批精通统计学的年轻军官,成立了“统计管制处”,专门搜集人员和装备的资料和数据,并且直接向军方高层做出决策建议。他们要求一线部队每天提交清单,详细列出所有飞机的数目、部署情形、所在位置、使用状况等等。每天早上,都有一份最新统计报告呈送到阿诺德将军的桌上,让他对几千架飞机、上万种零件、几十亿加仑汽油、以及所有人员的确切数目和所在地点,一目了然。

整个二战期间,统计管制处的这批年轻军官,借助数字化管理,极大地提高了美军的后勤效率,节省了数十亿美元军费。在战争后期,他们的数字化分析报告还成了战争决策的权威依据,可以决定某个机型是保留还是继续使用,甚至还能改变兵力部署决策。可以说,他们带来的数字化管理成为美军二战胜利的关键性力量。

二战结束后,这批军官中最优秀的十个年轻人,集体加盟当时最大的汽车公司——福特汽车。他们很快发现,福特面临的困境,和陆军航空队一开始的情况一模一样,人力、物料和生产流程的管理极度混乱。于是,他们把战争中的数字管理经验带到福特,军方的“统计管制处”变成了公司的财务部门,通过财务数据来全面评估和监控所有经营活动。在他们的努力下,当时已经陷入巨亏的福特起死回生。

这十个年轻人,就是后来我们熟知的“蓝血十杰”。其中成就最高的一位,叫做麦克纳马拉。他24岁就成为哈佛商学院的教授,精通统计学,是当年“统计管制处”的骨干成员。后来,麦克纳马拉先后成为福特汽车总裁、美国国防部长和世界银行总裁。

正是以麦克纳马拉为代表的“蓝血十杰”,把数字化管理理念从美军带到了企业界,在企业界掀起了一场“数字管理革命”。这场革命用数字测量和分析,取代了原来主要凭借经验和直觉的判断;用指标考核,取代了仅凭领导的个人好恶来考核。不可否认,在很长一段时间里,这是推动社会进步的力量。后来,指标考核从企业界进一步向全社会扩张,被医疗、警察、教育等公共部门所广泛采用,并越来越受推崇。

但问题在于,当指标考核的应用超出了合理的限度,认为所有的事情都应该进行指标考核,指标考核成为唯一的、不容置疑的评价标准,这时候,组织就会掉入“指标陷阱”,它的缺点也就严重暴露了出来。

穆勒认为,指标考核至少有三大危害:第一,它会带来作弊;第二,它会让容易量化的目标排挤掉难以量化的目标;第三,它让抽象的数字凌驾于具体的经验之上。接下来,我们就重点来谈谈这三大危害。

先来说第一条。美国社会心理学家唐纳德·坎贝尔曾经提出一个“坎贝尔定律”,意思是,指标一旦和人们的绩效考核挂钩,用来对人们进行奖惩,那么指标就很有可能被做手脚。换句话说:“任何用于控制的指标都不可靠。”道理很简单,假定每个人都追求自身利益最大化,而指标和人们的利益挂钩,那人们当然就会在指标上面活动心思。

人们对绩效指标做手脚,是一种常见现象。做手脚的一种最笨拙的方式,就是作弊。比如,学生的考试作弊,上市公司的数据造假,这是我们最容易想到的典型例子。但是,穆勒指出,有些作弊发生在我们完全想不到的地方,而且带来了恶劣的公共影响。

比如,公立学校老师作弊。在美国的亚特兰大、芝加哥、休斯敦、华盛顿特区等多个城市,都先后爆出了公立学校的老师作弊案。而老师们作弊的方法简单粗暴得吓人:就是在考试结束之后、把答卷放入读卡机之前,直接帮学生们批量涂改答案。你肯定很奇怪,老师为什么要这样做?

这就要追溯到2001年美国政府颁布的一项法案,叫做《不让一个孩子掉队法案》,要求各州每年都要对所有3到8年级的学生,进行各个科目的标准化考试,以此来评估学生的学习情况。后来,美国政府进一步加强问责,把学生的考试成绩直接与学校和老师的绩效考核挂钩。考试分数过低的公立学校,可能会被停课整顿甚至关闭,任课教师则会被调任甚至解聘。反之,如果考试成绩好,任课教师则会得到升职加薪,或者一笔高额奖金。这样一来,出现大规模的老师作弊案就不稀奇了。

除了老师作弊案,还有情节更为恶劣的军队作弊案。比如,越南战争期间,美国国防部以“敌军尸体数量”作为衡量作战进展的指标,结果,从前线报上来的数字被层层注水,而这个数字是很难被复核的。这一方面,是导致了美国国防部对战争形势的误判;另一方面,更加严重的后果在于,它事实上鼓励了美军对无辜平民的屠杀。

前面说的,是对指标做手脚的一种最简单粗暴的办法——直接作弊。问题是,作弊容易被发现。实际上,上有政策、下有对策,除了作弊,人们还创造性地采用了一些更隐蔽的办法,书里列举了很多。

比如在医疗行业。如果用手术的成功率来考核和评价外科医生,那么,外科医生就会刻意避免给疑难杂症和重症病人做手术。这样一来,医生提高了自己的手术成功率,但代价是有更多的重症病人得不到救治。而如果以手术后30天的存活率来对医院进行评估,那么,一些手术失败的患者会被强行维持生命体征到第31天,这样他们的死亡就不会被算在医院的指标里。

警务系统也有类似的例子。比如,英国伦敦市给警务系统下达了“犯罪率降低20%”的绩效指标。警察们发现这个指标很好完成,只需要把报案率减少20%就行了。也就是说,对很多轻型犯罪的报案不予立案,同时,把抢劫、强奸等重型暴力犯罪降级为轻型犯罪。这样一来,数据立刻好看多了。

如果不按犯罪率、而按逮捕数量来进行考核,那么警务部门的反应就更有意思了:他们不会花几年时间、劳神费力地去逮捕一个大毒枭,而是每天逮捕5个在街头贩毒的小马仔。警察们知道,这些小毒贩被逮捕之后,很快就有一茬又一茬的新人顶替上来。

你看,这就是坎贝尔定律的魔咒:不管你采用什么指标来进行考核,被考核的人总能找到漏洞,来对指标动手脚。这样一来,不但决策者无法通过指标来判断组织运行的真实情况,更严重的后果在于,会伤害到很多无辜群体,比如前面说到的越战中的平民和医院里的病患。这是指标考核的第一个危害。

指标考核的第二个危害,是它让容易量化的目标排挤掉难以量化的目标。

任何一个组织都是具有多重目标的。就拿企业为例,管理大师德鲁克指出,企业除了要关注盈利目标,还要关注市场地位、创新能力、客户关系、社会责任等多个维度的目标。这些目标不能够相互替代,企业必须同时照顾到所有目标。这就好比飞行员在驾驶时,必须同时关注多个仪表盘,如高度表、空速表、地平仪等等,才能确保飞行安全。如果只看一个仪表盘,那是非常危险的。这个道理大家都懂。

但是有一个问题:在所有这些目标当中,有的是很容易量化的,比如利润率;有的是很难量化的,比如创新能力。穆勒指出,人类有一种天然倾向,就是把焦点放在最容易量化的目标上,把它作为解决复杂问题的抓手。久而久之,人们就只重视那些可量化的目标,而忽略那些不可量化的目标。

这会造成什么结果呢?首先,那些容易量化的次要目标,会逐渐排挤掉那些难以量化但非常重要的目标。

以小学教育为例。最容易测量的教育目标,包括提升孩子的阅读、写作、计算等能力,这些是可以通过标准化考试来测量的;而很难进行测量的教育目标,包括培养良好的行为习惯、激发孩子对世界的好奇心、培养孩子的创造性思维,等等。就小学阶段而言,后面这些目标恐怕是比单纯提升孩子的阅读写作能力要重要得多的。但是,一旦用标准化考试来考核学校的教学水平,那么后面这些无法量化的目标就被忽略和排挤掉了,老师们不会在这上面花心思。

其次,容易量化的目标往往是局部目标,而难以量化的目标往往是整体目标。指标考核会让局部目标排挤掉整体目标。

比如在企业当中,常常会有这样的情况:销售人员抱怨说,法务部门太死板,对销售合同吹毛求疵,导致他们丢了好几个大单;而法务人员抱怨说,销售人员利欲熏心,为了业绩什么条件的合同都敢签,完全不顾公司会承担怎样的风险。他们谁说的对呢?都对。

因为销售人员是按业绩大小来考核,而法务人员是按风险大小来考核,这些都是企业的局部目标,而且都有明确的考核标准。但是前面说了,企业的整体目标,必须兼顾利润、风险、客户关系等多个维度,很难有一个确切的考核标准,于是,各个部门的局部目标就排挤掉了企业的整体目标。其实,任何对个人绩效的考核,都可能造成局部目标对整体目标的排挤。

除此之外,容易量化的目标往往是短期目标,而难以量化的目标往往是长期目标。指标考核会让短期目标排挤掉长期目标。

美国上市公司CEO的薪酬与公司股价挂钩,而公司股价很大程度上取决于公司在未来三个月的盈利能力。在这种激励制度之下,CEO往往通过削减研发支出和员工培训费用,来提升短期的财务表现。穆勒指出,如今的美国大公司对长期发展投资不足的倾向已经十分严重,他把这叫做美国公司的“短期主义”。

好,上面说的是指标考核的第二个危害,它会让容易量化的目标排挤掉难以量化的目标,具体包括:次要目标排挤主要目标,局部目标排挤整体目标,短期目标排挤长期目标。

除了对组织目标的扭曲,指标考核还有第三个危害,就是更基本的认知方法上的危害,它让抽象的数字凌驾于具体的经验之上。

前面提到,人类有两种认知模式,一种是通过故事、个人经验和直觉来认知,这是传统社会的主要认知方法;而另一种是通过逻辑、数据、公式来认知,这是现代社会推崇的认知方法。穆勒认为,对于认知世界,这两种方法都很重要,不可偏废,就像人必须用两条腿来走路。

有时候,数据分析确实能帮我们看到个人经验的盲点。比如《魔球》这本书就讲到,长期以来,棒球队想要挖掘优秀球员,全靠球探的个人直觉;而美国奥克兰棒球队另辟蹊径,采用数据分析方法,根据球员的训练和比赛数据,把他们的各项能力进行精确量化,并找出那些价值被严重低估了的球员,低成本引进。就凭这一招,奥克兰棒球队从全美数一数二的穷队,一举跻身一流强队之列。

这个故事充分说明了数据分析的重要性。但是,我们很容易走向一个极端,就是认为,只有客观数据分析才是理性的、精确的、可靠的,而个人经验和直觉都是非理性的、靠不住的。还记得前面提到的麦克纳马拉吗?他就是这种观念的典型代表。他的故事我还没有讲完。

麦克纳马拉的思考模式简直跟电脑一模一样,可以完全将个人偏好放在一边,只通过数据分析来做决策。他要求对每件事情进行量化,并且数据要非常精确。麦克纳马拉在福特建立起庞大的财务部门,公司所有重大决策,比如研发规划、重大投资、经销商制度等等,都必须经过严格的财务数据分析,财务数据成了公司发展的最高指挥棒。

一开始,这种全新的数字化管理的确救了福特汽车。但渐渐地,事情走向了它的反面。麦克纳马拉看不起福特管理层的那些元老,他们大多没有受过正规教育,从基层开始干起,在汽车行业待了一辈子。换句话说,他们是只拥有丰富的个人经验、而缺乏数据思维的人。

麦克纳马拉在公司发起一场静悄悄的“政变”:他把这些元老们逐渐革职,同时,去哈佛、斯坦福等高校招聘精通数据分析、但对汽车行业一窍不通的MBA毕业生,提拔他们成为管理者。而管理者越是缺乏一手的行业经验,就会越依赖数据分析。

到1980年代,福特汽车的财务部门发展成拥有14000名员工的畸形怪物,财务指标至上的管理方法严重窒息了公司的创新和发展,福特再一次陷入危机。为了自救,福特汽车做了两件事情,一是砍掉一半的财务人员,二是组织公司管理层集体学习一门课程,叫《非理性管理》。

而这时,麦克纳马拉早已经离开福特。他于1961年辞去福特总裁职位,成为美国国防部长,直接指挥越南战争。五角大楼的高阶将领们,是依靠军事专业知识和丰富的实战经验来指挥战斗,他们相信,很多决定胜负的关键因素无法被量化,如士气、纪律、领导力、团队凝聚力,等等。而麦克纳马拉信奉的是,只要是事实,就可以量化,凡是不能量化的事情就不是事实。

他把传统高阶将领放到一边,雇佣一个2000多人的幕僚团队来做战争数据的搜集、整理和分析。每个月,战争的进展会用统计数据来衡量,包括前面提到的“敌军尸体数量”,以及杀敌比率、缴获武器数、打通的河道和道路长度、完成的后勤设施数量等等。奇怪的是,尽管数据很漂亮,麦克纳马拉通过精确计算,确信越战可以在1965年底结束;但实际情况是,美军陷入了越战的泥潭,战争结束遥遥无期。

这是为什么呢?前线的数据造假只是原因之一。有军事家指出,更重要的原因在于,越南战争不是正面杀敌的阵地战,而是游击战。对于游击战的胜负,根本不可能用前面说的那些客观数字来衡量。因为最终决定游击战进程的,是敌方继续作战的主观意志,而这恰恰是无法被量化的。

1968年,马克纳马拉因为指挥越战不利,第二任国防部长的任期未满就黯然下课。他留给我们的教训是,面对复杂系统,比如一个大型企业、一场局部战争,抽象的数据分析和指标考核,无法替代一手的个人经验和直觉判断,否则会铸成大错。

好,我们再来回顾一下指标考核的三大危害:第一,它会带来作弊;第二,它会扭曲组织目标;第三,它会带来认知的盲区,让抽象的数字凌驾于具体的经验之上。进行量化的过程,其实就是对事实进行整理和简化。但简化往往会带来扭曲,那些模棱两可、意味深长、需要反复斟酌的地方消失了,只剩下言之凿凿的数字,让我们产生手握真理的幻觉。

最后,穆勒列出了一张核对清单,建议每位管理者在采用指标考核时,先用这张清单来自查一下。我列举其中几条:1.这个指标针对的是真正重要的目标吗?2.对这个目标,除了指标考核,还有没有其他信息作为补充?3.在这个指标之外,组织还有哪些无法被量化的目标?4.人们对这个指标进行作弊的可能性有多大?5.获取这个指标的成本是多少?……等等。穆勒相信,在问完这些问题之后,管理者会对何时采用指标考核、要不要进行指标考核,有一个更加审慎的态度。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

指标考核的三大危害:

1.它会带来作弊,也就是数据造假。这样一来,不但决策者会误判组织运行的真实情况,还会伤及无辜。

2.它会让容易量化的目标排挤掉难以量化的目标,具体包括:次要目标排挤主要目标,局部目标排挤整体目标,短期目标排挤长期目标。

3.它会带来认知的盲区,让抽象的数字凌驾于具体的经验之上。