《战略》 陈章鱼解读

《战略》| 陈章鱼解读

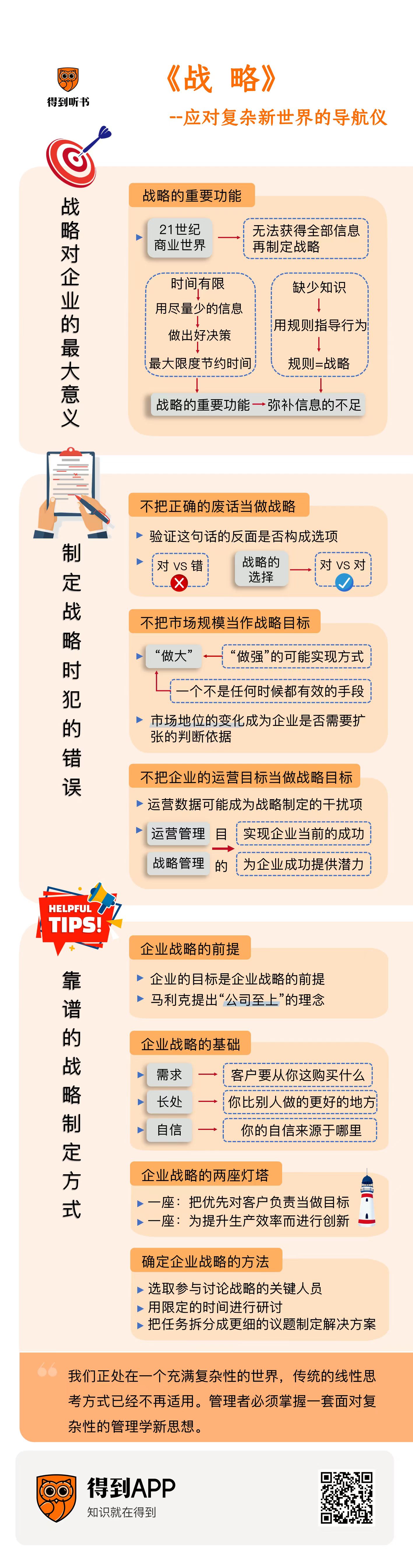

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《战略》,它的副标题是《应对复杂新世界的导航仪》。

这本书的作者是管理学大师弗雷德蒙德·马利克。彼得·德鲁克曾经这样称赞马利克:“无论在理论还是在实践方面,弗雷德蒙德·马利克教授都是权威性的大师”。马利克擅长把诸多学科的思想观念融入到管理学当中,他从系统论、控制论、进化论等学科中获取知识,再结合管理实践经验,创造了系统而独特的管理方法。很多企业比如宝马、大众、索尼、西门子还有华为,都深受马利克管理思想的影响。

2016年,马利克参加了李克强总理同外国专家举行的新春座谈会,他送给李克强总理的礼物就是这本《战略》。你能看出来,这是他自己都觉得非常重要和自豪的一本书。

之前我在得到听书为你解读过马利克的另一本书《公司策略与公司治理》。我说那本书的书名起得有点吃亏,不太能代表那本书的价值。那本书更适合叫《给21世纪的管理者换换脑子》。因为那本书讲的是,在21世纪,经济和社会在经历一场有史以来最大的变革。我们正处在一个充满复杂性的世界,传统的线性思考方式已经不再适用。管理者必须掌握一套面对复杂性的管理学新思想。

这本《战略》是紧接着《公司策略与公司治理》写的,在认识到商业世界的新变化,看清商业世界的新问题之后,管理者一定会思考一个问题:我的公司应该用什么样的战略来适应新变化,面对新问题?马利克的这本书,就是来回答这个问题的。

接下来,我会分成三个部分为你解读这本书。

第一部分,在马利克看来,战略对企业最大的意义是什么?

第二部分,企业在制定战略时,最容易犯哪些错误?

第三部分,在马利克看来,靠谱的战略是怎样制定出来的?

我们先来说说,在马利克看来,战略对企业最大的意义是什么?

实话实说,现在“战略”这个词已经被用滥了。一家公司做出的任何一个决定都可以叫战略。拍个广告叫营销战略,部门调整叫组织战略,公司扩张叫增长战略,就连打折卖东西,也可以说是低价战略。

这其实是不对的。如果所有决定都可以是战略,那也就没有战略了。我们需要给战略一个明确的定义,看看它到底在发挥什么作用。

在这本书当中,马利克给了一个你可能想不到的角度。他说,战略的重要功能,是为了弥补信息的不足。

乍一听你可能会觉得不好理解。因为以往在我们的想法中,战略和信息是站在一边的,“知己知彼,百战不殆”嘛。信息不足还要确定战略,那不成了瞎蒙了?这样的战略还靠谱吗?

马利克当然不是建议,公司的管理者在没有信息的时候,就胡乱制定战略。不过他想指出的是,获得全部信息之后再制定战略,这样的传统观念在21世纪的商业世界,可能行不通了。

不要说战略,以往我们会认为,做任何决策的时候,都是信息越多越好。最好是掌握全部信息之后再去做决定。就像遇到路口,不知道该往哪走,最好能有座山登高一望,把所有的路都看明白了,再下来做决定。但是这种思维方式,忽略了一个非常重要的资源,那就是时间。在现实世界中,信息是用时间换取的。

我们以小比大举个例子,你在上班的路上,打开得到听书,准备听一本书学习一下。点开列表一看,3000多本书。这个时候,你怎么办?你当然可以把所有的书名都翻看一遍,不认识的书还可以查查豆瓣信息,精挑细选之后,再选一本书来听。但是这样,很有可能你听书花了 20 多分钟,找到一本要听的书花了一个多小时,这就有点得不偿失了。

大多数讲决策的书,往往都是站在上帝视角,信息都已经收集全了,再讨论我们怎样做出更好的选择。可惜,只有理想的世界,人们才拥有无穷无尽的时间来供你收集信息,现实生活并不是这样,时间是宝贵的。大多数现实情况,都由不得你把信息收集全再做决定,时间有限,你只能依靠你了解的一部分信息。企业需要用尽量少一些的信息,做出尽量好一点的决策,这样才能最大限度地节约时间资源。

还有另一种情况,就是不管下多大力气,也都收集不到足够多的信息。因为今天的企业是在全球互联的庞大系统中,商业世界有超高的复杂性,而且不断在加速变化。复杂系统天生就是神秘莫测的,哪怕是今天最出色的科学家,在面对复杂系统时也不敢放出豪言,说自己已经完全掌握了规律。也许在未来,科学家们可以找到新的定理、新的公式,准确预测那些复杂系统。但是在当下,我们必须承认,我们手里掌握的工具还太少,我们可能一直会处在信息不足的境地中。

那怎么办呢?马利克说,如果缺少知识,那就用规则指导我们的行为。那些规则,才是战略。所谓战略就是,我们不知道未来会怎样,却又必须有所行动,尽量做出正确的选择。

反过来说,如果已经掌握了需要知道的一切信息,那一家公司只要根据这些信息,按部就班制定计划就够了,就不需要战略了。战略的出现,恰恰是用来弥补信息的不足。

这就是马利克的战略观。在马利克看来,21世纪,我们从信息社会过渡到知识社会,从机构式社会过渡到复杂性系统式的社会。企业不再是现在那种提高劳动力的机器,而是提高智能的系统,不再是经济意义上的造钱机器,而是信息和交流系统。在这样的变化下,企业的管理者也需要更新对战略的定义了。

说完了马利克的战略观,我们在第二部分再来看看,马利克提醒我们,企业在制定战略时,最容易犯哪些错误?

马利克首先提醒我们,在制定战略时,要警惕正确的废话。比如“采取有针对性的措施”“做好充分的准备”“做出恰当的决策”。在马利克眼里,这些只是空洞的口号,言之无物,你可以用来当宣传语,但是别拿这些当战略。

那怎么样才算言之有物呢?马利克说,最简单的一个标准就是,看这句话的反面构不构成一个选项。

比如前边那几句,“采取有针对性的措施”反面就是“采取没有针对性的措施”;“做好充分的准备”反面就是“做不充分的准备”;“做出恰当的决策”反面就是“做出不恰当的决策”。这个世界上应该没有一家公司在制定战略时,表示我们要做不充分的准备,我们要做不恰当的决定。这就说明,前边那几句话只是正确的废话。

这个标准能让公司的管理者把问题想得更清晰,如果一家公司的战略中有“抓住消费者”,这就是个正确的废话,那家公司的战略是不抓住消费者呢?如果再细致一些,“抓住女性消费者”,这就算是个战略了。因为它的反面“抓住男性消费者”也是一个可行的选项,可以是另一家公司的战略。

战略不是在对和错之间选择,战略是在对和对之间选择。

举个例子,1996年,华为只是一个通讯设备的小代理商,当时华为靠代理费赚到了第一桶金。有人建议用这笔钱在深圳买一块地,多元化发展嘛。但是任正非做了一个决策,就是把这些钱都用在产品研发上:华为只有卖自己的产品,才能让华为开始转型。

这是一个非常关键的战略选择。如果当时真的买地了,华为可能就变成一个房地产公司了。也许到了今天,这家房地产公司的发展也很成功,但是这个世界上就没有华为了。任何一个企业的资源都是有限的,如果你确定了最核心的战略方向,就要把所有的精兵强将和资源都调上去,饱和攻击,聚焦在一个点上,先在这一点上取得突破。听完这个故事,你就更能理解,战略不是在对和错之间选择,战略是在对和对之间选择。

马利克提醒我们的第二点是,不要把市场规模当做战略目标。

很多企业战略目标都是“做大做强,创造辉煌”。但是,马利克在这本书中特别提醒说,企业需要的不是“做大”。

《圣经》中有个著名的故事“大卫与歌利亚”。说的是身体弱小的大卫,战胜了巨人歌利亚。在大卫出征前,周围人都知道大卫太过于弱小,都劝他穿上厚重的盔甲。但是大卫知道,穿盔甲是在弥补自己身材小的劣势,但这个劣势怎么弥补,都不可能强过巨人歌利亚。

大卫的优势是灵活、速度快、投射准。基于这样的分析,大卫反其道而行,想办法找到一个有利战场,脱下了盔甲,最大化发挥了自己的速度优势,选择了远程投石攻击,最终战胜了歌利亚。

大卫与歌利亚的故事之所以一直在流传,就是在提醒我们,“大”不一定就代表强。对于一家企业也是如此,马利克在这本书中特别提醒,企业需要的是“做强”。“做大”只是“做强”一种可能的实现方式,换句话说,“做大”是个手段,还不是个什么时候都有效的手段。

企业管理者如果把市场规模当做战略目标,一味追求大,那样会像一个人分不清什么是肌肉什么是脂肪,只能是虚胖。

你可能会问,我们能通过各种身体指标来确定一个人是虚胖还是真的强壮,能不能也这样检验一家企业呢?马利克在书中给出了一个答案:看这家企业的市场地位。如果企业规模扩大和企业增长是靠市场地位提升实现的,那么这就是健康的。反过来,如果市场地位没有变化,那么企业的规模扩大就值得警惕了。

马利克提醒的第三点,是要区分公司运营和公司战略。马利克特别提醒,这是关乎公司生死的一条原则,非常重要。因为在他的经验中,大多数的企业出现问题,都是因为公司制定战略时基于纯粹的运营数据。但是,这些数据对战略决策其实完全没有帮助,甚至还会有误导。

什么是运营数据呢?我直接引用书里边的定义:“运营数据包括营业额、成本、利润、边际贡献、流动性、现金流、现金流量以及从中衍生出来的任何数据。这些数字是短期还是长期、是否贴现,这都无关紧要。即使它是10年现金流分析,也还是纯粹的运营信息。即使它是长期的推算,这也丝毫不会改变其运营性质。”

听到这,你可能会倒抽一口冷气,这些恰恰是日常经营中管理者最关心的一些数字啊,怎么在马利克这,成了干扰项呢?

请注意,马利克不是说这些数据对于公司管理毫无用途。他只是想告诉我们,公司的运营管理和战略管理是两个不同的概念。两种管理缺一不可,但是又不能相互替代,因为它们承担着不同的任务:运营管理的目的是实现公司当前的成功。而战略管理是为运营管理创造条件,说得更准确一点,战略管理是为公司的成功提供潜力。

有一个普遍的错误说法是:“我们在盈利,所以我们的战略不可能是错误的。”马利克提醒,即使一家公司已经身患绝症,无药可救,但它们仍然有可能正在创造巨大的利润,并且满足金融分析师的所有标准。无数的例子证明,企业犯下最严重错误的时候,从来不是运营不尽如人意的时候,而是运营成果令人满意的时候。

反过来,说“我们正在亏损,所以需要改变战略”也是错误的。很多时候,最佳战略会让企业连续几年陷于亏损状态,尤其是一家公司在进行重大革新的时候。如果它们的领导者只专注于财会数字,恐怕没有多少革新真的能实现。

我估计,听到这你已经开始挠头了。我们在前边说了太多战略不是什么,制定战略不能怎么样,感觉哪儿哪儿都不对。别灰心,正如前边所说,“战略”这个词在今天的商业世界中被滥用,以至于大家产生了太多的误解,所以马利克在这本书中是先破后立,先剔除那些错误的观念,再阐述他认为正确的方式。

第三部分我们就来聊一聊,在马利克看来,靠谱的战略是怎样制定出来的?

在马利克看来,一家公司的战略不是从零开始想出来的,它是有前提的。战略的前提,是一家公司的目标。追求的目标不同,一家公司做事的先后,甚至精神气质都会不一样。

这里还有一桩管理学的公案。在很长一段时间内,西方管理学界都有个声音,认为公司是为股东服务的。股东投资了公司,所以职业经理人为股东赚钱,对股东负责,这就是最重要的目标。

但是马利克认为不对,一家公司应该优先对客户负责。公司的目的是解决社会问题、追求客户价值,所以经理们要通过最大努力,打造长效机制,来持续地赢得客户和创造市场业绩,只有这样,经理人才是真正为了公司好,而不是仅仅为了股东好。马利克把这种长期导向的客户优先原则起了个名字,叫“公司至上”。马利克也因为批评股东至上的原则,提出公司至上的理念,而声名鹊起。

对于我们中国人来说,马利克提出的公司至上原则,似乎没有那么大争议。毕竟自古以来,中国商人在追求利润之上,还有信、义这些更高的准则。商业不只是为了逐利,这在我们看来是天经地义的。可是,进入到一个具体的情境中,你就会发现,优先对客户负责,这一点真要坚持还是挺难的。

举个例子,美国的零售业巨头Costco,这家公司有一个很著名的做法,就是坚持无理由退换货。不仅是买过的珠宝可以退,孩子玩腻的玩具可以退,甚至有人买了三年的植物养死,也能退。吃了一半的西瓜,人家也给退。你看,落实到具体操作的层面,中国的很多企业也不做到这种程度。你要知道,中国的无理由退换货是2014年才由消费者权益保护法规定实施的,而且只能是7天内的货品,为这中国的公司就已经是哀号一片了。所以你看,优先为客户负责的理念,听起来平平无奇,但是真的当做一个目标落到实处,是要下巨大的决心的。

而马利克告诉我们,这样的决心是值得的。仅仅想着赚钱,这当然无可厚非,因为一家公司没钱那就什么目标都无法实现了,这就像是一个人总得吃饭才能再说其他的。但是,股东至上的原则,就像是一个人把自己的人生目标就定在了吃饭,那这个人也就没有多大出息了。过了温饱阶段,人总得有点更高的追求。公司也是一样,客户优先的公司,就像是脱离了温饱阶段的人有了更高的追求。

那些成功的公司,往往重视的是为客户创造价值,在这个目标的驱动下,公司往往能嵌入到社会的生态中,解决了社会问题,满足了客户需求。有意思的是,恰恰是这样的公司,更能健康地发展,长久地创造利润。

所以马利克提醒,一家公司的管理者,应该至少想清楚三件事情。

第一,作为一家企业,客户要从你这里购买什么?也就是想清楚“需求”。

第二,作为一家企业,你在哪里可以比别人做得更好?也就是想清楚“长处”。

第三,作为一家企业,你的自信从哪里来?或者换一种问法,如果外部激励已经用尽,还有没有能继续支撑员工的力量?这是想清楚“自信”。

需求、长处、自信加在一起,这就是一家企业的使命。这个使命将会成为战略的基础,能让公司在顺境中不至于迷失方向,在逆境中增加活下去的力量。

马利克把客户价值比喻成帮助公司找到战略的灯塔,不过,这不是唯一的灯塔。还有一座灯塔,那就是公司的竞争力。说得更准确一些,是企业愿不愿意为了提升生产效率而进行创新。

马利克观察发现,只有最优秀的企业里,才配有专门针对生产效率的研发机制,愿意投入资金和精力,去进行创新,提升企业的生产率。

管理学中有一个概念叫“全要素生产率”,是衡量单位总投入的总产量的生产率指标,也就是总产量与全部要素投入量之比。马利克说,只有这个全要素生产率,才是评判企业增长唯一可靠的指标。这也不是马利克自己的铁口直断,有经济学家统计了20世纪美国的经济增长表现,发现美国最繁荣的时期,正是全要素生产率跃迁的时期。如果再追问一句,为什么这段时间,全要素生产率提升得最快呢?因为这段时间,正是科技快速迭代的时期。

所以,增长背后靠的是全要素生产率的提升,而全要素生产率的背后是科技和创新。

这就是马利克为企业战略找到的两座灯塔,一座是把优先对客户负责当做目标,一座是为提升生产效率而进行创新。

除了这些观念的转变,我还想和你分享马利克在书中推荐的一个方法。一家公司应该如何讨论确定自己的战略和决策呢?

以往我们会觉得,那肯定需要充分地调研,广泛地征求意见,最好是让尽量多的人参与进来,交换意见,积极讨论,最后再来制定公司战略和重要的决策。但是,回到我们最开始的那个两难,现实情况下信息有限、时间有限。既要做出好的决策,又要最大限度节约时间资源。马利克经过研究和实践,提出了一个新的方法:找到公司当前面临的1个最复杂的挑战,从组织中选择40个关键人员,用3天时间进行研讨,把这个挑战拆分成12个子议题去制定解决方案,得出的结论就已经非常靠谱了。而且利用这样的方法,能节约大量时间,避免大量会议消磨同事们的热情和活力。

这本书当中,马利克关于开会,就只提了这一个建议,我把这个方法推荐给你。

到这里,这本由管理学大师弗雷德蒙德·马利克所著的《战略:应对复杂新世界的导航仪》,我就为你解读完了。

我们来总结一下,面对21世界充满复杂性的商业世界,马利克提出了新的战略观,他认为战略的功能是为了弥补信息的不足。让一家公司可以在信息有限的情况下,依然能做出正确的决策。

马利克提醒,制定战略时要避免陷入三个坑:不要把正确的废话当做战略,不要把扩大市场规模当做战略,不要把企业的运营目标当做战略目标。

那什么是靠谱的战略呢?马利克给出了两座灯塔:一座是把优先对客户负责当做目标,一座是为提升生产效率而进行创新。由此思考,去制定企业的战略。

马利克的管理思想是一个体系,如果你想快速了解马利克所有的管理工具,可以去阅读《管理:技艺之精髓》,这本书就像是他的武功目录。他的思想体系有哪些心法和招法,这本书能让你有一个概览。如果你发愁的是怎么对公司进行组织变革,推荐你阅读他的《转变:应对复杂新世界的思维方式》。我还推荐你去阅读他的《公司策略与公司治理》,在那本书中,马利克对商业世界的新问题有详细精彩的阐述,而且给了我们系统思考的思维工具。这几本书放在一起进行主题阅读,你会有更多的收获。这几本书在得到听书也会陆续推出,帮助你形成一个完整的管理体系。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

面对21世界充满复杂性的商业世界,马利克提出了新的战略观,他认为战略的功能是为了弥补信息的不足。让一家公司可以在信息有限的情况下,依然能做出正确的决策。

-

马利克提醒,制定战略时要避免陷入三个坑:不要把正确的废话当做战略,不要把扩大市场规模当做战略,不要把企业的运营目标当做战略目标。

-

马利克给出了两座灯塔:一座是把优先对客户负责当做目标,一座是为提升生产效率而进行创新。他建议企业的管理者由此思考,去制定企业的战略。