《巨兽》 徐玲解读

《巨兽》| 徐玲解读

关于作者

乔舒亚·弗里曼,美国纽约城市大学历史学教授。著作包括《美利坚帝国》(American Empire)和《纽约工人阶级》(Working-Class New York)等。

关于本书

这本书就像是一部制作精良的纪录片,它带我们穿越三个世纪的时光,为我们从头讲述人类与“工厂巨兽”朝夕相处、相爱相杀的故事。同时,这又是一部严谨的学术著作。作者通过引用大量详实的资料,为我们还原出生动鲜活的历史细节。书中光是注释和索引,加起来就有100多页,作者下的功夫之深,可见一斑。

核心内容

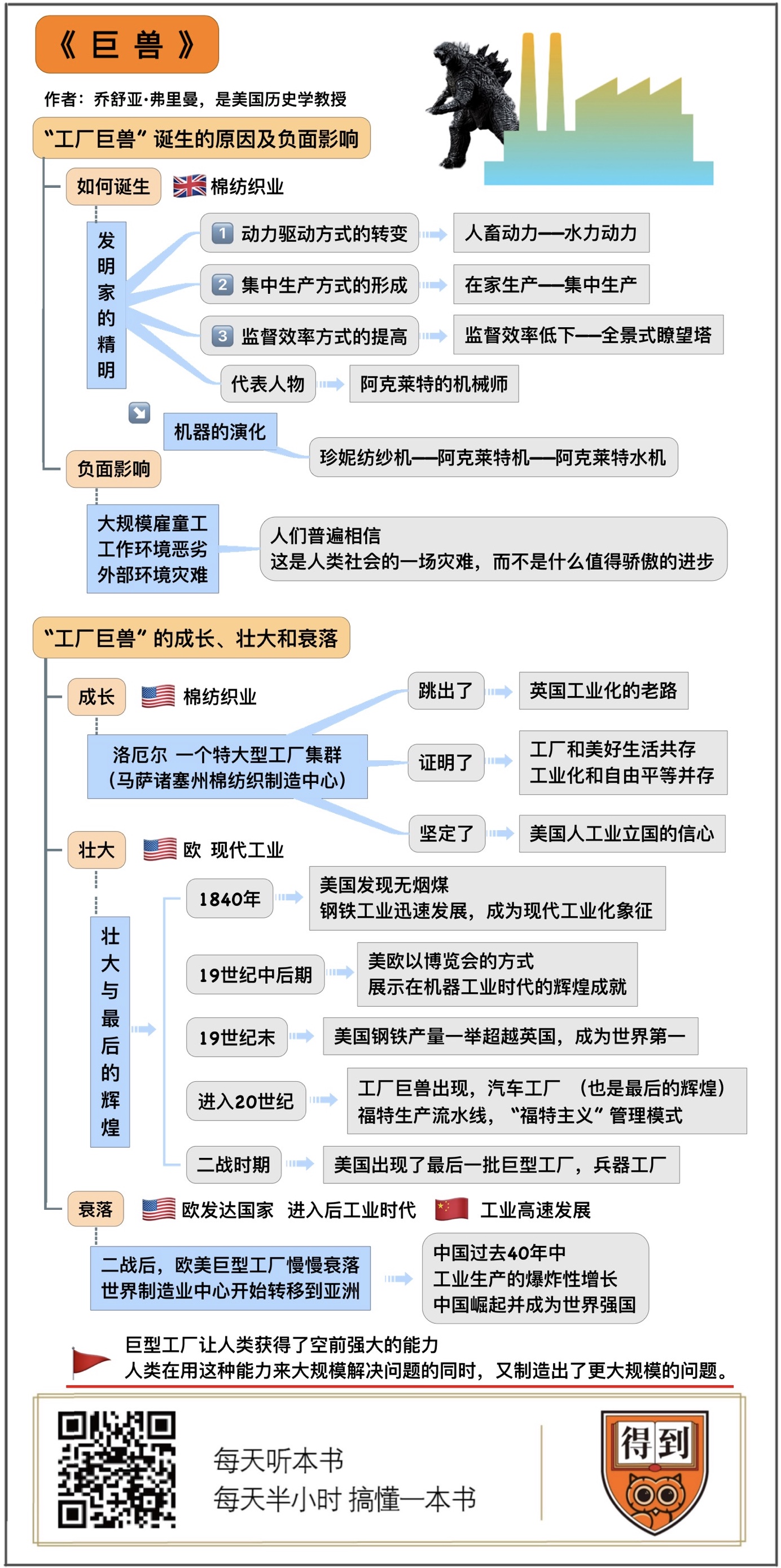

一、巨型工厂为什么会诞生?

二、为什么美国工业城镇洛厄尔能跳出英国工业化的老路?

三、为什么美国钢铁工业的工人运动,促成了“福特主义”?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《巨兽》。这本书研究的主角,是诞生于18世纪的一种巨型怪兽。它好像是一夜之间出现的——它的体型比哥斯拉还要庞大,喷着浓烟、发出巨响、彻夜不眠,让第一次见到它的人不寒而栗。这头巨兽就是——巨型工厂。

据本书作者考证,人类历史上第一个具有现代形态的工厂,是英格兰德比市的一家丝绸厂。它的厂房有5层楼高,有一个7米高的巨大水车,带动厂房内的机器日夜不停地高速运转。当时,《鲁滨逊漂流记》的作者丹尼尔·笛福参观了这家工厂,惊叹不已。他激动地写到:这台机器“包含了26586个轮子和97746个零件。水车每转动一圈,就能织出73726码的丝线。这个水车每分钟能转动3圈,所以,一天一夜就能织出318504960(读“3亿1850万”)码的丝线。”对笛福来说,这就是一个“见证奇迹的时刻”,它象征着一个全新时代的开始。

这家工厂建立于1721年,距今整整三个世纪了。在这三个世纪中,人类社会发生了深刻的变化,从农业时代进入工业时代,再迈入后工业时代。人类在看待“工厂巨兽”这个自己亲手创造的新物种时,心态也在不断变化:从最开始的新奇赞叹,到随后的厌恶憎恨,再到辉煌时代的引以为傲,以及最后的失落感伤。

这本书就像是一部制作精良的纪录片,它带我们穿越三个世纪的时光,为我们从头讲述人类与这只巨兽朝夕相处、相爱相杀的故事。但同时,这本书又是一部严谨的学术著作。作者乔舒亚·弗里曼,是美国历史学教授,他通过引用大量详实的资料,为我们还原出生动鲜活的历史细节。书中光是注释和索引,加起来就有100多页,作者下的功夫之深,可见一斑。

弗里曼教授还专门为这本书撰写了中文版序言,他在序言中说:“中国拥有的制造业,是有史以来最庞大的:最多数量的工人,最大规模的工厂,一系列令人叹为观止的产品……长期以来,中国工厂向世界的每一个角落输出庞大的货物流,而这是中国崛起并成为世界强国的重要因素。”

接下来,我们就跟随弗里曼教授的指引,看看“工厂巨兽”在来到中国之前,它在西方世界是如何诞生、成长、壮大和衰落的。

我先问你一个问题,巨型工厂为什么会诞生?你可能会说:这还不简单?因为工业革命发明了大机器,而大机器就只能在大工厂里运转。但是,如果我们深入历史的细节,你会发现,实际情况不是这样的。

说到英国工业革命,我们会马上联想起煤炭、蒸汽机、铁路。但其实,工业革命一开始并没有这么轰轰烈烈,它是由一系列看起来并不炫酷的发明引爆的。比如,我们在中学历史课本里学过的“飞梭”和“珍妮纺纱机”,都是构造非常简单的木质机械,发明这些机器的人也是普通工匠,并不是受过科学训练的专业人士。

尤其要注意的是,1764年发明的珍妮纺纱机,是手摇式的,也就是由人力驱动的,放在纺织工人自己的家里就可以操作,根本没有必要在工厂集中生产。18世纪英国纺织业的主要生产模式是外包,也就是,由实力雄厚的商人阶层牵头,给农村的剩余劳动力提供原材料,让他们在家生产,产出的制成品再由发包商统一分销到全国以及世界各地。

换句话说,飞梭和珍妮纺纱机的发明,只是提高了外包工人的生产效率,并不一定会导致大工厂的出现。事实上,直到19世纪中叶,也就是珍妮纺纱机被发明出来100年后,英国纺织业仍然还有大量的外包工人。

既然如此,那些早期的巨型工厂又是怎么出现的呢?据弗里曼教授的考证,大型工厂的出现,和发明家的精明有关。在珍妮纺织机之后,有一个叫阿克莱特的机械师发明了一种更先进的纺纱机,就叫做“阿克莱特机”。

本来,阿克莱特机也和珍妮纺纱机一样,是手摇式的,但后来,阿克莱特转念一想:这种小型机械很容易被模仿而推广开来,如果家家户户一台山寨机,那他根本收不到什么专利费;如果他把设备做得足够大,只能放在工厂里,采用大型水车来驱动,这样一来,别人就没法偷偷盗用他的技术了,只能乖乖向他缴纳专利费用。所以,阿克莱特干脆把他的机器叫做“阿克莱特水机”。在阿克莱特的大力推动下,一个个拥有巨大水车的纺织厂沿河而建。

不过,即使是这样,也不是所有的纺织厂都采用水力动力,其中很多仍然使用人力或者牲畜作为动力,这样可以不受地理位置的限制。有意思的是,这些工厂的规模仍然在变大,工厂主希望把纺织工人集中在同一个屋檐下,而不愿意让他们各自在家生产。

这是为什么呢?当时的观察家指出,集中起来的工人能够比分散的工人工作时间更长、工作强度更大、产品质量也更稳定。当时有这样的说法:在家生产的100台织布机,比不上工厂里由一个工头直接监督下的10台织布机产量高。

为了提高工头监督的效率,当时还出现了一种造型奇特的“圆形厂房”,它的设计灵感,来源于功利主义哲学家边沁所设想的“圆形监狱”。这种监狱的外围是一圈环形的牢房,而监狱正中央有一个全景式瞭望塔,狱警站在瞭望塔里,就可以看到每间牢房里囚犯的一举一动。

更绝的是,瞭望塔是自带百叶窗的,也就是说,狱警看得见囚犯,囚犯却看不见狱警,他们不知道此时此刻是否有人在监视自己,所以不得不时时刻刻循规蹈矩,这就实现了囚犯的“自我监督”。边沁在设计圆形监狱时,是为了让更少的狱警监控更多的囚犯,恐怕他完全想不到,会有工厂仿照这种设计,用更少的监工来监督更多的工人,以便能提高产量。

这种“圆形厂房”后来并没有普及开来,估计是因为建筑成本太高。但是,对工人进行持续监督的需要,确实是大型工厂出现的重要原因。实际上,很多早期的大工厂并不是一个密切配合的整体,而是几个并存的小工厂合租一栋厂房而已。这可能是历史上最早的“共享办公”空间了。

还有一点你可能想不到,大型工厂最早的一批工人,不是五大三粗、满身臭汗的壮年男人,而是妇女和儿童。早期的大型工厂基本上是棉纺织厂,操作纺织机不需要太大的力量,也不需要掌握复杂的工艺,而只需要灵巧的手指和快速反应能力,能够迅速发现断了的线头并立马接上。所以,工厂主都不愿意雇佣又贵又不好管理的壮年男性工匠,而喜欢用妇女和儿童作为劳动力。

据当时的观察家估计,1835年,在英格兰和苏格兰地区,年龄在21岁以下的棉纺织工人分别占1/3和1/2,其中最小的工人年仅7岁,10~12岁的童工比较常见。童工们很多来自穷人和孤儿的收容所,当地官员把这些孩子送到工厂去做学徒,如果他们从工厂逃跑,是犯法的。在一些纺纱厂,唯一在场的成年人就是工头。如果有孩子偷懒磨洋工,工头们少不了拳脚相加。工厂一般实行两班倒,每12小时轮一班,每周工作70个小时以上,只休息周日一天。

关于纺织工厂大规模雇佣童工这件事情,当时就引发了很大的争议。马克思和恩格斯就曾经狠狠批判过这种工厂。恩格斯说,“这是一种非常费神的工作,它不容许操作者的思想被任何别的东西占据……完全是最严厉的酷刑……服务于一台永不停止的机器。”马克思在《资本论》中说:“在手工制造业和手工业,是劳动者利用工具;在工厂,则是劳动者服侍机器。”

不过,也有人从另外的角度来看问题。当时一个叫泰勒的观察家认为,对这些孩子来说,做童工起码好过做乞丐。他说:“我宁愿看到男孩和女孩在工厂里挣钱养家糊口,也不愿看到他们在路边挨饿、在人行道上瑟瑟发抖,或者被塞进马车里拉到济贫院。”

除了雇佣童工引起的争议,早期工厂恶劣的劳动条件,也引发了社会观察人士的强烈不满。他们去参观工厂时的感受,完全不是笛福当时的由衷赞叹,而是震惊和恐惧。因为高温可以减少棉线的断线率,所以棉纺厂里的空气会故意被调得异常闷热、到处飘着飞絮和粉尘、噪音震耳欲聋、整个厂房在不停地颤动,还有润滑机器的鲸鱼油脂所散发的恶臭……有观察家认为,当时的棉纺织工人,处境比西印度群岛上种棉花的黑人奴隶还悲惨,至少黑人奴隶还能感受到自然的空气和微风,还能有一小块自留地可以耕种。

更糟糕的是,不但工厂内部的工作环境恶劣,巨型工厂还引发了严重的外部环境灾难。在工业重镇曼切斯特,大片大片的烟囱冒出滚滚浓烟,形成一片漆黑的天幕,整个城市就像是“通往地狱的入口”。

总之,当第一批工厂巨兽出现在英国时,在最初的新奇过后,人们普遍相信这是人类社会的一场灾难,而不是什么值得骄傲的进步。有人说,“在英国,棉纺厂这个词,本身就是苦难、疾病、贫穷、肮脏、挥霍和罪恶的同义词。”那么,工厂要什么时候才能摆脱这种极度负面的意向,成为进步与光明的象征呢?下面,让我们把视线从英国移到大西洋的彼岸,来看看美国的情况。

1842年,英国著名小说家查尔斯·狄更斯访问美国,他特地去参观了马萨诸塞州最大的棉纺织制造中心,一个叫洛厄尔的城市。实际上,整个城市就是一个特大型工厂集群,这里有32家工厂,住着8000名纺织工人,总人口超过2万人。

狄更斯一到那儿,马上被眼前的景象惊呆了:与英国的工业重镇相比,洛厄尔就是一个人间天堂。洛厄尔的街道宽阔、整洁,两旁种满了树木和鲜花。这里除了厂房、宿舍和教堂,还有商店、图书馆和演讲厅。走在洛厄尔的街道上,甚至能听到虫儿的鸣叫和知更鸟的歌声。

特别是,在洛厄尔工作的美国纺织女工们,年轻活泼、生机勃勃、衣着体面。有人说她们“操作机器时就像是蜜蜂飞舞在花间”。在工作之余,她们还有机会进行社交,比如参加讲座和文学社团。与那些在暗无天日的工厂里终日劳作的英国纺织工相比,美国纺织女工简直就像是来自另一颗星球。狄更斯激动地写到:“这将是一个强烈的反差,因为它将是善与恶、鲜活的光明和最深重的阴影之间的对比。”

我们可以想象一下,狄更斯所受到的震撼。在当时的英国人看来,工业化是一种无法避免的恶,是为了获得物质财富而不得不付出的代价。但洛厄尔却证明了,工业化并不必然带来苦难和罪恶,工厂竟然也可以和美好生活共存。这对于正在经历工业革命的西方社会来说,是一个无比振奋的消息。

那么,洛厄尔是怎么做到这一点的呢?它为什么能跳出英国工业化的老路?

有一个你可能想不到的原因,是因为当时的美国极度缺煤。1840年代之前,美国没有发现大型煤矿,从国外进口煤炭又非常贵,不划算。所以,虽然当时蒸汽机已经在英国工厂全面普及了,但大部分的美国工厂,仍然使用水力作为动力来源。比如洛厄尔,这个城市本身就建在一个巨大的瀑布边上,瀑布提供的动力足够几十家工厂同时开工。这样一来,洛厄尔当然就不会像英国工业重镇那样,到处是滚滚浓烟和漫天煤灰。

让洛厄尔与众不同的第二个原因,是当时美国特殊的劳动力结构。作为一个移民国家,美国地广人稀,劳动力非常短缺。一开始,美国棉纺厂也招募童工,但是孩子根本不够用。洛厄尔的创举就在于,它找到了一个稳定的劳动力来源,就是那些已经从学校毕业,但尚未结婚生子的农村姑娘。

这些姑娘家境并不贫困,通常是农场主或者乡村工匠的女儿。她们受过良好教育,吃苦耐劳,干活勤快。出来打工的目的,一是想去外面的世界开开眼界,二是想通过自己挣钱,体现女性的独立自主。一般在工作几年之后,她们就会结婚生子,回归家庭。

这就造成了一个奇特的现象,就是,这里有大型工厂,却没有作为一个群体的无产阶级。遇到裁员、减薪或者工作不愉快,姑娘们可以随时回家,不会流落街头,也不会积聚起来成为社会不满的力量。同时,为了能吸引更多的农村姑娘前来打工,洛厄尔精心设计它的工作和居住环境,完全扭转了人们对大型工厂的印象。

要知道,洛厄尔作为美国的样板工业城镇,意义非同小可。美国建国之后,南方州和北方州的政治精英,对未来美国的愿景完全不同。以汉密尔顿为代表的北方精英,主张学习英国的工业强国之路。但是,以杰斐逊为代表的南方精英,看到了工业化给英国社会带来的巨大撕裂,觉得工业化不符合自由平等的共和理想,认为美国就应该走南方的大农场模式,以农业立国。

洛厄尔的出现,给了北方工业党一个强有力的证据,证明工业化是可以和自由平等的共和理想并存的。洛厄尔证明了工业化的进步力量,让美国人坚定了工业立国的信心。同时,洛厄尔也让人们相信,作为“新世界”的美国,确实与作为“旧世界”的欧洲完全不同,这片土地有一个全新的开端和无限的可能。

从这个意义上说,洛厄尔是开创美国工业时代的大功臣。

1840年代之后,美国在宾夕法尼亚东部发现了储量丰富的无烟煤,煤炭价格迅速下跌,蒸汽动力很快普及开来,以煤为热源的钢铁工业也迅速发展起来。以洛厄尔为代表的田园牧歌般的纺织工厂,逐渐成为了过去式;而代表“铁与火”的大型钢铁厂登上历史舞台,成为现代工业化的象征。

我们知道,火是钢铁冶炼过程中的核心元素。说到钢铁厂,我们马上会联想到炽热的火炉、熔化的铁水和飞溅的火花。在描写工业革命的书中,经常用古希腊神话中的普罗米修斯来隐喻钢铁工业。相传,普罗米修斯盗取火种带给人类,赐予了人类力量,而钢铁工业把这个神话变成了现实。当时,美国钢铁重镇匹兹堡的钢铁工人协会,就自称为“火神之子”。

不但是钢铁工人为之自豪,当时整个美国社会,都为钢铁机械所象征的力量和进步所振奋。有一件事情最能证明这一点。1876年5月,为纪念《独立宣言》发表100周年,美国人举办了费城百年博览会。博览会上展出了37个国家的展品,从奇花异草到珍禽异兽,从精美艺术品到珍贵文物,应有尽有。

但是你猜猜看,这次博览会的真正主角是谁呢?是机器。在开幕式当天,美国总统格兰特和巴西皇帝佩德罗二世,一起爬上高达12米的巨型双引擎蒸汽发动机,并亲手打开阀门。于是,这个庞然大物开始启动,带动长达37公里的传动轴,为整个博览会上展出的几百台机器提供动力。在开幕式现场的10万公众,对眼前的奇迹惊叹不已。在随后的6个月展期里,共有1000万公众前来参观,占当时美国总人口的1/5。

其实,不只是美国,欧洲也逐渐摆脱了最初对工业化的负面评价,纷纷以博览会的方式,来展示他们在机器工业时代的辉煌成就。比如,在费城博览会之前的1851年,伦敦就举办了“万国工业博览会”,会馆就是著名的“水晶宫”,它本身就是一个现代工业的奇迹,整个建筑由钢铁框架和玻璃组装而成。费城博览会之后的1889年,也就是法国大革命100周年,巴黎也举办了国际博览会。这次博览会的标志物就更有名了,它就是由18000多个锻铁构件组成、高312米的埃菲尔铁塔。可以说,埃菲尔铁塔最能代表当时西方社会的一种“钢铁崇拜”。

顺便说一句八卦,当时也有不少艺术家觉得埃菲尔铁塔很丑。比如,著名小说家莫泊桑就说:“因为埃菲尔铁塔,我不仅要离开巴黎,还要离开法国。它不仅可以从任何地方被看到,而且可以在任何地方被发现,占据了所有地盘,出现在所有的窗户上,它是一个永远存在、永远折磨人的噩梦。”

再说回到美国的钢铁工业。到19世纪末,美国钢铁工业高速增长,钢铁产量一举超越英国,成为世界第一。但与此同时,美国钢铁工业的劳资关系远没有纺织工业那么和谐,这里是美国工人运动的前线阵地。

这一方面是因为,钢铁厂的工艺流程要比纺织厂复杂得多,工人需要同时具备经验、体力和技巧,所以,钢铁厂的主力是拥有技术的成年男性工人。在有些钢铁厂,技术工人和工厂主是一种合作关系,就是双方商定一个单位价格,然后工厂主根据实际产量向工人付费;而工人为了提高产量,甚至会自掏腰包雇佣帮手。也就是说,钢铁工人对自己的工作流程有充分的掌控权,他们还建立了组织严密的工会,这些都让钢铁工人拥有对资本的谈判力。

另一方面,对资本家来说,开办钢铁厂的成本比开办纺织厂要高得多,很多人是把全部身家都投入到一家钢铁厂中,而不像纺织厂主那样一般拥有多家工厂。所以,钢铁工业资本家会对他们的工厂严加管理,企图全面控制那里的工人,千方百计阻止他们罢工。

比如,那个时代最成功的钢铁资本家——安德鲁·卡内基,他不但是个管理高手,同样是个对付工人运动的高手。1892年,卡内基审查发现,他旗下最先进的钢铁厂,霍姆斯泰德工厂,工人工资高于了行业平均水平。卡内基下令削减工资,随即引发工人罢工。于是,卡内基雇佣了一家叫“平克顿”的侦探事务所,用300名全副武装的私人警卫来镇压罢工运动,引发了工人的激烈反抗。双方爆发了一场血腥战斗,7名工人死亡。

随后,霍姆斯泰德钢铁厂所在的宾夕法尼亚州,州长派出全部8500名国民警卫队员,继续镇压罢工运动,最终让工人放弃了抵抗。这次罢工虽然失败了,但是,它却点燃了工人运动的火种,让钢铁行业成为20世纪美国工人运动的前线阵地。

进入20世纪,一种比传统钢铁厂更大的工厂巨兽出现了,这就是汽车工厂。1924年,福特汽车旗下一家最大的工厂,工人数量就达到了42000人。汽车厂需要的劳动力惊人,但是,人员流动性也很高,而且还常常爆发罢工。那么,福特公司怎么应对呢?

这就要说到福特汽车的创始人,亨利·福特。我们知道,是福特率先把生产流水线引入了工厂,极大提高了汽车生产效率。但你也许不知道的是,福特还有一项重要创举,就是为了解决工人流动与罢工问题,推出了一种全新的工厂管理办法。

首先,福特宣布,大幅提高工人工资。他把非技术工人的工资直接翻倍,从每天2.5美元直接涨到5美元。但是,涨工资不是无条件的,前提是你必须遵守工厂制定的一系列行为规范。不只是工作规范,还包括生活规范。比如,工人必须和他们的伴侣合法结婚,必须负责任地供养自己的家庭,必须节俭克制,不许酗酒,等等。

福特专门成立了一个叫“社会部”的部门,来调查工人的私生活。调查合格的工人,可以兑现每天5美元的工资承诺;而调查不合格的工人,限期整改,否则就会被解雇。福特公司还开办了学校,让不会讲英语的移民工人学习英语,同时教授“工业和效率”、美国风俗文化等课程,希望能够全面塑造工人的生活和行为方式。

后来,这种工厂管理模式被称为“福特主义”,在20世纪上半叶的美国大工厂中非常流行。这些工厂大幅提高了工人的工资,建立起一套我们现在很熟悉的福利体系,比如,修建自助餐厅、图书馆、娱乐设施,为工人提供医疗服务、养老金、保险,等等。同时,工厂也对工人的生活进行家长式管理。

有人认为,福特主义只是一种伪善的道德教化;也有人认为,福特主义实实在在地提高了工人的福利和教育水平,创造了一种代表进步力量的“全新的工作”和“全新的人”。然而,无论人们怎么评价,实行福特主义的巨型工厂,实际上是“工厂巨兽”这个新物种在西方最后的辉煌。

按照弗里曼教授的看法,二战时期的美国,出现了最后一批巨型工厂,也就是兵工厂,之后,巨型工厂就在美国慢慢衰落。欧美发达国家逐渐进入后工业时代,世界制造业中心开始转移到亚洲。在美国东北部的老工业地区,那些曾经辉煌的标志性工厂,一家接着一家关闭,只留下曾经的照片和影像资料,勾起人们的无限感伤。从那时起,巨型工厂在西方历史上引发的苦难和冲突,都从人们的记忆中逐渐淡去,只剩下对工业时代的玫瑰色回忆。

此外,弗里曼教授在这本书中,专门花一章的篇幅来写了巨型工厂在中国的发展。不过,他对中国工厂的理解带有比较明显的西方视角,观点见仁见智,相信我们的读者有足够的智慧自行分辨,从中获得自己的解读。

最后,我再说一点感想。巨型工厂让人类获得了空前强大的能力,但是,人类在用这种能力来大规模解决问题的同时,又制造出了更大规模的问题。如果把“巨兽”看成是普遍意义上的科技力量,那么,每当这只巨兽带来麻烦时,人类总是能够召唤出一只更强大的巨兽,来解决当下的麻烦。但问题是,这种方法是否永远行得通呢?

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.巨型工厂为什么会诞生?原因之一,是发明家为了收取专利费,故意把机器做大,只能放在工厂里用;原因之二,是为了监督工人干活。

2.为什么美国工业城镇能跳出英国工业化的老路?原因之一,是19世纪早期的美国缺煤;原因之二,是美国作为移民国家,急缺劳动力。

3.钢铁行业成为20世纪美国工人运动的前线阵地,这又反过来促成了“福特主义”的诞生。