《如何对付像马一样大的鸭子》 哈希解读

《如何对付像马一样大的鸭子》|哈希解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,我是哈希。今天为你解读的这本书,名字有点奇怪,叫《如何对付像马一样大的鸭子》。

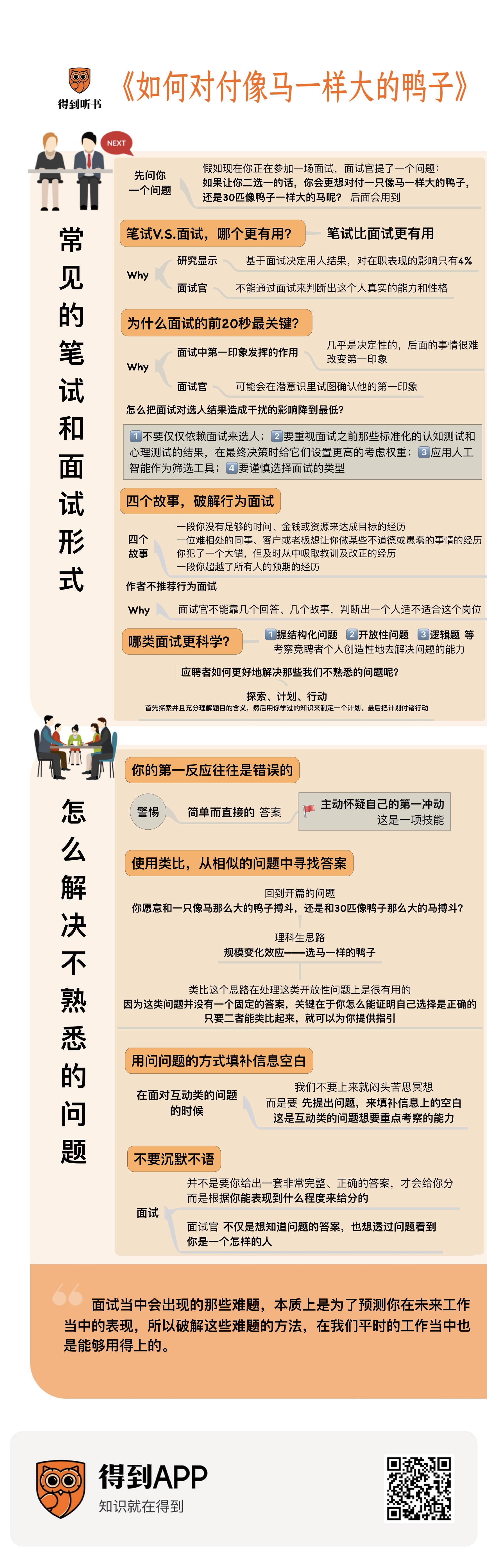

在正式开始之前,我想先问你一个问题——这个问题就是跟这个书名有关的。想象一下,假如现在你正在参加一场面试,面试官提了一个问题:如果让你二选一的话,你会更想对付一只像马一样大的鸭子,还是30匹像鸭子一样大的马呢?

我这里暂停2秒钟,你可以先想一想,你会选哪个?为什么?这些我们后面会用到。

刚才我们假设的这个场景——面试,也是这本书所探讨的主要场景。它会教我们怎么破解面试当中会出现的一些奇奇怪怪的难题。这些题想考察我们的什么能力?有哪些常见的解题思路?怎么能在作答过程当中尽可能地让面试官给你打出高分?这些我们后面都会聊到。

这本书可以说是一本对于面试者还有被面试者都很有用的书。对于需要选人用人的人来说,它可以告诉你怎么才能更好地通过面试来挑选出自己想要的人。另一方面,对于求职者来说,就像我们刚才说的,它可以教我们一些应对面试的方法。而即使你不属于上面这两类人,对于面试这个问题没多大的兴趣,这本书也同样很有用。因为面试当中会出现的那些难题,本质上是为了预测你在未来工作当中的表现,所以破解这些难题的方法,在我们平时的工作当中也是能够用得上的。

这本书的作者,是美国知名的畅销书作家威廉·庞德斯通。他是《哈佛商业评论》《纽约时报》的长期撰稿人,两次获得普利策奖提名。他写过的书很多,比如《无价》《剪刀石头布》《知识大迁移》《概率思维预测未来》《谁是谷歌想要的人才》,等等,这些都是当年的畅销书,其中的大多数我们得到听书也为你解读过。

庞德斯通被媒体界称为“鹰一般的知识传播者”。这跟他的犀利视角有关。他是一位理工科出身的写作者,是麻省理工学院物理学专业毕业的。所以,他很擅长,也很喜欢去钻研难题,钻研这些难题背后共通的地方。这也让我在读这本书的时候,既感受到了他有趣的文笔,也感受到了他缜密、锐利的思维。

在这本书里,他并不是一上来就开始给我们讲题,而是先带我们看了一些常见的笔试、面试形式,并且综合现有的研究成果来告诉我们,它们到底有没有用。

比如,先来看这么一个问题:如果你是老板,想要招聘到一个称心如意的得力员工,你认为是笔试更有用还是面试更有用呢?

先来直接公布答案,笔试比面试更有用。

这个答案可能跟我们的直觉有些出入。我们会觉得笔试是一刀切的,只有一个冷冰冰的分数。但人是复杂的,怎么能凭一个数字就判断他适不适合这份工作呢?还是要跟他面对面接触,深入交流才行呀。

这种观念也不仅仅是我们有。作者说,“面试比客观测试更有效的错误观念长期以来影响着(美国的)公共政策。”比如,美国教育测验和公共政策委员会就曾经针对那些关于学校和职场里的测试公开说:“测试分数是不完美的衡量标准。”这个委员会的主席还进一步说:“在任何情况下,一个人都不应该仅仅因为测试分数而被雇主或者大学拒绝。”还有,2019年,正在参与总统竞选的拜登,发誓要禁止公立学校使用标准化的测试。

这些观点有错吗?其实也没错。纸上的标准化测试当然不是完美的,但是,在筛选人才上,面试就能发挥比笔试更好的效果吗?心理学家通过几十年的研究发现,并不能。

我们只讲其中的几个例子。比如,1994年的一项权威心理学研究报告显示,在招聘里,基于面试表现来决定用人结果,对之后员工的在职表现的影响只有4%,微乎其微,只比根据抛硬币来选人要好一点点。这是因为,虽然面试官们往往会觉得自己能很好地判断人性,但事实上,他们很可能夸大了自己的洞察力。他们并不能通过一段短短的面试来判断出这个人真实的能力和性格。

还有,2000年有一项心理测试很有意思。一群心理学家训练了3名志愿者做面试官。让他们去面试一群人,去问一些常见的问题,比如说,“你对自己10年后的打算是什么?”“你最大的缺点是什么?”“你和你的上司有过意见分歧吗?你是怎么处理的?”等等这些。每次面试持续大约20分钟,并且会有视频记录。面试结束后,这些面试官会给求职者进行打分。

然后在下一环节,刚才录的那些视频就起作用了。他们把每个视频都剪出开头那20秒,也就是求职者进入房间,跟面试官问候,然后坐下,这20秒。然后他们把这些20秒的短片播放给另一组人看,让他们就根据这个小短片来给这些求职者打分。

结果出人意料,这些人打出来的分,跟之前那些面试官打出来的分非常相近。这告诉我们,在面试中,第一印象发挥的作用几乎是决定性的,在后来面试过程当中发生的所有事情,可能都很难改变这个第一印象。

这里面有一个重要的原因,就是:如果让面试官自由选择去问每个求职者的问题的话,他可能会在潜意识里试图确认他的第一印象。比如,向他第一感觉比较喜欢的面试者抛出一些相对容易回答的问题;而对于他不那么喜欢的人,就没有那么好说话。所以,原本的第一印象就变成了一个自我验证的预言。

早在1984年,心理学家们就已经在论文中写道:“近些年来,所有的大样本研究都表明,纸上测试是衡量能力的极好方法,其他类型的测试则通常更昂贵,也不那么有效。”他们这里讲的纸上测试,指的就是我们现在也经常在用的智力测试,或者叫认知测试,还有就是人格测试。现在这些基本上都是在线进行的。

虽然这两种测试也并不完美,但是它们的评分是客观的,是摒弃了人为因素的干扰的。心理学家海豪斯说:“在预测人类行为方面,(客观)分析优于(人类)直觉,这是行为科学中最成熟的发现之一。”甚至还有研究发现,当我们把面试跟人格测试或者认知测试这些客观的评估方法相结合的时候,面试官的判断实际上降低了最终决策的有效性。

当然了,这些也并不意味着我们就要取消面试这个环节。招聘跟相亲是类似的,双方在确定关系之前,总要见面看看,相处起来是不是舒服。如果有些人一见就不喜欢,气场不合,那么即使他能力再强,可能也不是一个理想的人选。而且,面试也不仅仅是雇主在选人,求职者也得通过面试,实地来看看公司,看看公司里的人,看看面试时的感觉,这些也会影响求职者的决定,这毕竟是一个双向的选择。

那么,考虑到刚才说的那些,面试可能会对选人结果造成的干扰,我们应该怎么把这种不良影响降到最低呢?

书中的建议,首先就是,不要仅仅依赖面试来选人。要重视面试之前的那些标准化的认知测试和心理测试的结果,在最终决策的时候给它们设置更高一点的考虑权重。另外还可以多多应用人工智能作为筛选工具,比如设定一些客观条件,让它帮忙筛选简历;还有在社交媒体上针对目标人群投放招聘广告;还有,在真人面试之前先安排人工智能来做一些标准化的电话面试。也就是说,在面试之前,先用这些摒弃了人为干扰的客观分析,把人才筛选一遍。这样即使后面面试官的判断有偏差,影响也是可控的。

除此之外,作者还建议我们,要谨慎选择面试的类型。

先来说他不推荐的面试类型,那就是行为面试。就是根据求职者的简历,提一些跟他过往经历相关的,行为方面的问题。比如:你有没有做过老板不让你做的事?结果如何?请描述一个你没有足够的时间完成工作任务的例子,或者给出一个你被迫处理客户提出的不合理要求的例子,等等。

书里关于行为面试这部分的内容还是很有意思的,既实在,又实用。

为什么作者不推荐行为面试呢?首先,且不说面试官能不能就靠这短短的几个回答、几个故事,就准确判断出一个人适不适合这个岗位。我们就来想想,现在哪个诚心求职的人在面试前不精心准备几段关于自己过往经历的故事呢?这些故事的真实度有多高?水分有多大?面试官根本无从知道。

作者还发现,想要自如应对行为面试,不管多少场,其实求职者只要准备四个故事就够了。这四个分别是:

● 一段你没有足够的时间、金钱或者资源来达成目标的经历。

● 一位难相处的同事、客户或老板想让你做某些不道德或者愚蠢的事情的经历。

● 你犯了一个大错,但及时从中吸取教训并且改正的经历。

● 一段你超越了所有人的预期的经历。

只要有了这么四个故事,就能应付行为面试里可能出现的大部分问题了。即使面试官问的是一个比较原创的、有新意的问题,但只要是跟这个人过往经历有关的,那么一个精明的求职者也能老到地敷衍道:“这是个好问题。我想说……”然后他就转到一个老生常谈的故事上。

好,刚才说的是作者不推荐的面试类型,就是那种非结构化的行为面试,针对不同的人的经历去问一些不同的问题。那他推荐的面试方法是什么呢?是结构化面试,针对所有的求职者都问同一套问题,这样就排除了一些,我们前面提到的,人主观选择的影响。心理学研究表明,在预测员工表现上,结构化面试的效果要显著优于随意发挥的面试。

而且,面试里问的问题,最好是求职者们不太容易提前想到,或者提前拿一些故事来准备的。

比如说,一些别出心裁的开放性问题。

著名的风险投资家、Paypal联合创始人彼得·蒂尔曾经透露说,他自己最喜欢的面试题是:告诉我一件几乎没人赞同你,但是却正确的事情。这个问题曾经在网络中引起热议,你也可以暂停一下,想想自己会怎么回答。

蒂尔说他听过的最常见的三个答案是:美国的教育系统已经崩溃,美国是独一无二的,还有,上帝是不存在的。但是他认为,这些都是很糟糕的回答。因为首先这些并不是什么“几乎没有人赞同的观点”,而是很多人都有的观点。而且,像“上帝是不存在的”这类回答,只能算得上是一场辩论当中某一方的立场而已。

那么对于这种问题,比较好的回答方向是什么呢?我之前在知识城邦里问过这个问题,其中有一条回复我印象很深,这位朋友说的是,对负责的项目追求完美,为了一些边际上的细微的提升,需要全体成员承担极大的工作量,这属于费力不讨好的事情,当时组员们都不赞成,但他认为对于整个项目来讲却是正确的事情。

这就是一个相对比较好的回答。我们不讨论这到底值不值、对不对,因为确实每个人的看法都是不一样的。但是这件事情至少反映出了你自己在工作当中的一些突出的特点。

另外,蒂尔说还有一类比较好的回答,是一些别人还没有发现,但你却意识到了的商业创意。因为所有的成功的公司,它们最开始成功起步的原因,都是掌握了一些“关于这个世界如何运作的公开但却不为人知的秘密”。

好,刚才我们说的是一类比较适合结构化面试的题,就是一些别出心裁的开放性问题。另外还有一类问题也是作者比较推荐的,就是逻辑题。

比如说,埃隆·马斯克曾经公开过一道他自己最喜欢的面试题,这就是一道逻辑题。题目是这样的:

你站在地球表面,先向南走1000米,再向西走1000米,再向北走1000米。你最后刚好回到你的出发点。请问你此刻身在何处?

你也可以暂停来思考一下。

这道题目的解法在网上还有这本书的电子书里都能看到,所以我们直接来说答案。马斯克说,大多数工程师都能给出“北极”这个答案,但是如果他们就此打住,马斯克就会追问他们:“还能在哪里呢?”事实上,这道题还有另外一个解,那就是出发点都落在南极周围、半径为1+1/2nπ千米的圆周上(其中n为任意正整数)。

这道面试题可以算是逻辑题的一个范例。

因为首先它测试了面试者的抗压能力,看他能不能在精神紧张的时候依然能够正常思考问题。

第二,它检验了面试者创造性解决问题的能力,看他能不能解出至少一个答案,也看他在常规的答案以外还能不能想出创新的解法。

不管是解出逻辑题,还是开发新产品,应对新的工作挑战,这些其实都是在要求一个人创造性地去解决问题。所以对很多公司的雇主来说,创造性解决问题的能力已经成为他们招聘时的一个重要的评估指标。

那么从应聘者的角度,我们怎么才能更好地解决那些我们不熟悉的问题呢?

我们得到听书之前为你解读过一本书叫《怎样解题》。它被奉为一本专业怪材的终极自助教程,封面上写着“一个可以帮你解决任何问题的思考体系”。而我们今天讲的这本书的作者庞德斯通,他也是认可这个说法的,因为《怎样解题》那本书里提到了一个解决问题的通用处方:探索、计划、行动。也就是,首先探索并且充分理解题目的含义,然后用你学过的知识来制定一个计划,最后把计划付诸行动。当然这样说有些泛泛,如果你感兴趣,也可以收听《怎样解题》那本听书,去了解一下这里面每一步都有哪些讲究。

下面,我们把讲述重点放在今天这本书的作者庞德斯通着重介绍的一些解题原则上。这些原则在我们平时解决工作问题的时候也可以用得上。

首先来看第一条:你的第一反应往往是错误的,要警惕最简单而直接的那个答案。

比如我们前面讲到的,马斯克喜欢问的那个问题。后来作者又用这个问题随机采访了一些人,很多人脱口而出,是地心。这就是一个最容易首先想到,但是错误的答案。

再来说一个问题,这道题之前苹果还有一些其他科技公司都用过:

你手上有一杯热咖啡,还有一小盒刚从冰箱里拿出来的冷牛奶。你打算在5分钟内喝完咖啡。为了使咖啡的温度在5分钟内达到最低,你应该在什么时候加入牛奶?

我们的第一反应可能是,想要让咖啡快点凉下来,我们应该第一时间就加入冷牛奶呀。但是别忘了那个原则,最容易想到的第一反应经常是错误的。

事实上,正确答案刚好相反,我们应该在最后一刻加入牛奶。

这就需要一些物理知识储备了。当然,在那些科技公司看来,这种储备对于来他们公司面试的人来讲,应该是要具备的。根据牛顿的冷却定律,热的传导率与物体与其周围环境之间的温差成正比。

什么意思呢,就是说,一杯热咖啡接触到的是室温下的空气和桌面。因为比周围环境热得多,它一开始的温度会迅速地下降。而随着温差逐渐减小,咖啡降温的速度会越来越慢。

所以,如果我们在一开始就把冷牛奶加入热咖啡,它就会立刻降低咖啡的温度。这样也就意味着,咖啡和环境之间的温差就被迅速缩小,冷却速度也随之减慢了。于是,这就得出了一个违反直觉的结论,那就是:越早加入冷牛奶,咖啡的保温时间反而越长。而在最后一刻加入冷牛奶,你才能得到一杯温度最低的咖啡。

下面我们再来说一条原则:使用类比,从相似的问题当中寻找答案。这里我们就要说回今天一开场,我问你的那个问题了:你愿意和一只像马那么大的鸭子搏斗,还是和30匹像鸭子那么大的马搏斗?

这个问题在美国已经变成了一个像网络梗一样著名的问题了(不过马的数量会经常变化)。甚至在2012年,有人还在一次公开会议上,向当时的美国总统奥巴马提出了这个问题,但是被白宫的工作人员忽略掉了。在网上我们还能看到很多的名人对这个问题发表自己的看法。

那么,你对这个问题怎么看呢?

我们先来选择一种严肃的理科生思路来回答这个问题吧。从科学的角度,这两种选择的确是可以分出优劣的:我们应该选择去对付那只马一样大的鸭子,而不是一群像鸭子一样大的马。

为什么呢?原理就是规模变化效应。规模变化效应告诉我们,任何生物的体重都跟它身高的立方成正比。翻译一下就是,对任何生物来说,体重增长的速度都要比身高增长的速度要快得多。拿人来举例,你看90厘米高的孩子,体重大概30斤,但是如果他长到1.8米,体重可能就是150斤。身高增长了一倍,但体重涨了5倍。这也就意味着,假如按照这个趋势无止境地长下去,这个生物早晚会被自己的体重压垮。

所以,在这个世界上,像哥斯拉、奥特曼、独眼巨人这些巨型生物有没有可能存在呢?通通不可能,因为它们都会被自己的体重给压垮。

而同样的,对于正常的鸭子来说,它们的那两条像铅笔一样细的腿还能支撑住身体;但是对于一只体重接近半吨,像马那么大的鸭子来说,这么细的腿是不可能支撑住它的。它可能站都站不起来,更别说战斗了。但是,像鸭子一样大的马却能从它们的小体型当中获得很多的优势。它们跑起来会非常轻便,动作非常灵活,可能会像蚱蜢一样扑向你。所以,一群像鸭子一样大的小马可能会是非常可怕的对手。

其实,刚才这套关于规模变化效应的逻辑,甚至关于巨型生物的战斗力这个问题,我们在为你解读《规模》那本书的时候,就已经讲过了。所以,如果你是我们听书的忠实用户,还记得曾经听到过的那部分内容的话,你在听到这个问题的时候,就有可能想到跟它类比起来。

而类比这个思路在处理这类开放性问题上是很有用的。因为这类问题并没有一个固定的答案,关键在于你怎么能证明自己的选择是正确的。

刚才我们讲的只是其中一种思路。我们也可以把关于马和鸭这两个选择类比成其他的东西。比如,是处理一个比较严重的投诉更难,还是处理几十个客人的小抱怨更难呢?先这样类比一下,再做出选择,也是一种可行的思路。

同样的,在我们面对其他的一些很陌生的问题的时候,先不要把它当作一个全新的东西来看待,而是可以先问问自己:“我以前遇到过类似的问题吗?”或者“我有可以借鉴的经历吗?”虽然,历史不会重演,但很可能会惊人地相似。只要二者能类比起来,就可以为你提供指引。这也是面试官想要考察的一种能力,一项在工作当中的重要技能。

好,下面我们再来说一条解题原则,叫:提出一个好问题,用问题的方式填补信息空白。

这个原则是互动类的问题想要重点考察的能力。互动类的问题跟我们刚才提到的那些问题都不一样。刚才那些问题,题目信息已经给全了,你只需要陈述你自己的想法就可以了。但是,互动类的问题并不会提供所有解题需要的信息,你要通过向面试官提问来填补信息上的空白,而你的分数也在很大程度上取决于你提问的水平。

那么,怎么知道你手里拿到的是不是一个互动类的问题呢?有一个关键线索就是看题面里是不是含有“如何”“怎么”“怎样”这类词。

比如说有这么一个问题:如果你来自火星,你会如何解决问题呢?这道题是亚马逊曾经用过的一道经典的面试问题。这就是一个典型的互动类问题,就是用很简短的一句话,询问你怎么处理一个复杂的事情。遇到这类问题,我们就最好主动地向面试官发起提问。

那么,面对这道题,我们首先要向面试官确认的重要细节可以是,我要解决的是什么样的问题呢?比如:请问这个题目想要问的是,我作为一名火星人通常如何解决问题,还是,我是一个来到地球的火星人,我要怎么解决地球上的问题呢?

如果这样问的话,亚马逊的面试官很可能就会告诉你,来讲一讲你怎么解决地球上的问题吧。所以这道问题实际上是在问你,怎么以一个明智的局外人的立场,用不被束缚的思维方式去解决目前现实世界中的问题。

书里提到的一个比较讨巧的答题思路是,可以跟你面试的这家公司的发展理念、发展规划结合在一起。比如,亚马逊公司曾经在它的招聘网站上列出过一组领导力原则。我们只拿其中的一条举例。比如这里面提到,要做事半功倍的事情,是限制催生了灵活、自足和创造。

那么顺着这条,我们或许就可以说:火星是个很小的地方,资源也很紧缺,所以我们非常重视经济效率。我们认为最好的解决方案就是用最聪明的方式,最大化地利用现有的资源。另外,如果我们在火星上开展一项大工程,我们会重视星球间的资源协作,能外包的就外包给其他星球。

当然这只是一个大致的举例,你还可以丰富更多的细节,或者从公司的其他理念出发,给出相关的回答。

这也提醒了我们另一个细节,就是不管去哪个公司面试,最好都先查阅一下这个公司的发展理念。作者在调研中发现,它们是经常能在面试里派上用场的。

下面再来看一道互动题:你怎么确保顾客的冰箱里总是有牛奶呢?

这是一道微软曾经用过的题。如果我们回答的是“我要把奶牛放进冰箱”这类异想天开的答案,那面试很可能就泡汤了。一位微软前面试官说,这类设计类问题想要考察的是,求职者是不是懂得,设计是一系列艰难的取舍。所以我们的提问方向就应该是,明确这个设计要完成的真正目标是什么,然后做出自己的取舍。比如我们可以问:我的设计目标是让顾客不用再去市场买牛奶吗?如果面试官说是,那么这个问题的重点就不在冰箱上了,而在于鲜牛奶的配送系统。

如果面试官说不是,我们还可以继续问,那么我的设计目标是为了防止顾客忘记买牛奶吗?如果是的话,那么解决方法就可以是,在冰箱里放一台电子秤,帮顾客随时监测剩余牛奶的重量。

那么再如果,设计目标是为了避免顾客在紧急情况下没有牛奶可用。那么解决方法或许就可以是,在冰箱里放几罐浓缩的炼乳作为备用。

又或者,还有一种解决方案能同时满足我们刚才说的几种设计目标,那就是设计一台智能冰箱,它会扫描冰箱里的存货,当需要添购某样食品或者饮料的时候,它会通知顾客,甚至可以协助帮忙发出送货上门的订单,甚至每个月还可以帮忙统计顾客在食品上的花销结构。

总之,在面对互动类的问题的时候,我们不要上来就闷头苦思冥想,而是要先提出问题,来填补信息上的空白。

你可能也联想到了,在工作当中也有很多类似场景。比如,领导们可能经常对某一类员工很头痛,就是把任务分派下去之后,只回一句收到,然后就闷头开干,干完了才发现理解错了任务目标,还得重做。

当然我们可以说,这个领导在下达任务的时候可能也没表达清楚吧。但现实是,我们经常会遇到像这样的,没有在一开始就把项目想透的客户或者老板。所以我们就需要通过提问去发掘出真正的目标。就像乔布斯说过的:“人们不知道自己想要什么,除非你能拿给他们看。”而很多时候,我们工作中必须要做的一部分,就是跟客户或老板一起去完善一个可能不成熟、不健全,甚至有些自相矛盾的想法。所以这也是一种面试中可能会考察到的一项重要技能。

好,到这里,我们已经讲了很多这本书里提到的重要解题原则了,并且它们往往都是跟工作中的某项能力挂钩的。除了我们刚才讲到的这些以外,书里还提到了其他的一些原则,比如:使用排除法,只保留一种可能性;把问题分解为几个容易解决的部分;使用逆向工作法,从终点开始往回走;引入新特征,为答案增加脚手架。如果你对这些感兴趣,可以点击文稿末尾的电子书,进行拓展阅读。

最后还有一条值得我们记住的原则是,即使你在面试的时候真的不知道该怎么回答问题,也千万不要一声不吭,呆坐在那里。因为很多时候,面试并不是要你给出一套非常完整、正确的答案,才会给你分,而是根据你能表现到什么程度来给分的。

比如,这本书里展现了一套计分标准。假设我们面对的是“美国有多少加油站”这个逻辑题。如果完全不能理解问题,或者给出一个毫无逻辑的估计,是0分或1分;如果能给出一些建立逻辑的要素,比如,汽车数量、持有驾照的人数、平均油耗,等等,就能拿3分;而如果给出了一套能把这些要素连接起来的独特逻辑,那么就能拿5分。

所以,即使我们面对一个陌生问题,想不出成型的回答,那么也可以先重复一下题里面的关键词,或者给出自己认为的关键要素,或者就简单地把已有的想法说一下,也可以向面试官提问来为自己争取一点时间。作者还建议说,我们最好能一边解决问题,一边自言自语地说出思路。总之,不要沉默。

因为,面试官从来都不是仅仅就是想知道问题的答案,而是想透过你的回答看到你是一个怎样的人。有的时候,一个面试问题能引发一场半个小时的对话。那么显然,这场对话过后,那个问题的答案本身已经不重要了。因为面试官已经对你这个人产生了浓厚的兴趣。

有的时候,面试官提出一个很有难度的创造性问题,甚至都没有期望着面试者真的能够答上来。就是想看看,当面对突如其来的挫折,面对巨大的心理压力,面试者能不能保持镇定,愿不愿意顽强地探索可能的解决方案。而这样的意志,在当下这个时刻充满颠覆性的世纪来说,也是一项重要性不亚于才华的“硬技能”。

好,今天这本书,我们就聊到这里。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

1、心理学研究表明,在预测员工表现上,结构化面试的效果要显著优于随意发挥的面试。

2、你的第一反应往往是错误的,要警惕最简单而直接的那个答案。

3、使用类比,从相似的问题中寻找答案。

4、提出一个好问题,用问题的方式填补信息空白。