《失落的管理艺术》 徐玲解读

《失落的管理艺术》| 徐玲解读

关于作者

本书作者是两位研究德鲁克的专家。一位是管理学教授约瑟夫·马恰列洛,另一位是历史学家凯伦·林克莱特,他们两位都和德鲁克有深入交往。特别是第一作者马恰列洛教授,他是德鲁克的同事和挚友,和德鲁克共事了20多年。德鲁克生前出版的最后一本书《卓有成效管理者的实践》,就是和马恰列洛合著的。马恰列洛还花费大量心血,对德鲁克的作品进行修订。

关于本书

如果把德鲁克的每部作品看成是一块砖,这些砖垒起来,就形成了一座结构复杂的思想大厦。那么,支撑这座思想大厦的地基是什么呢?换句话说,德鲁克写了那么多书,他想解决的根本问题到底是什么?或者更学术点说,他最底层的问题意识是什么?这本《失落的管理艺术》,就是回答这个问题的。

核心内容

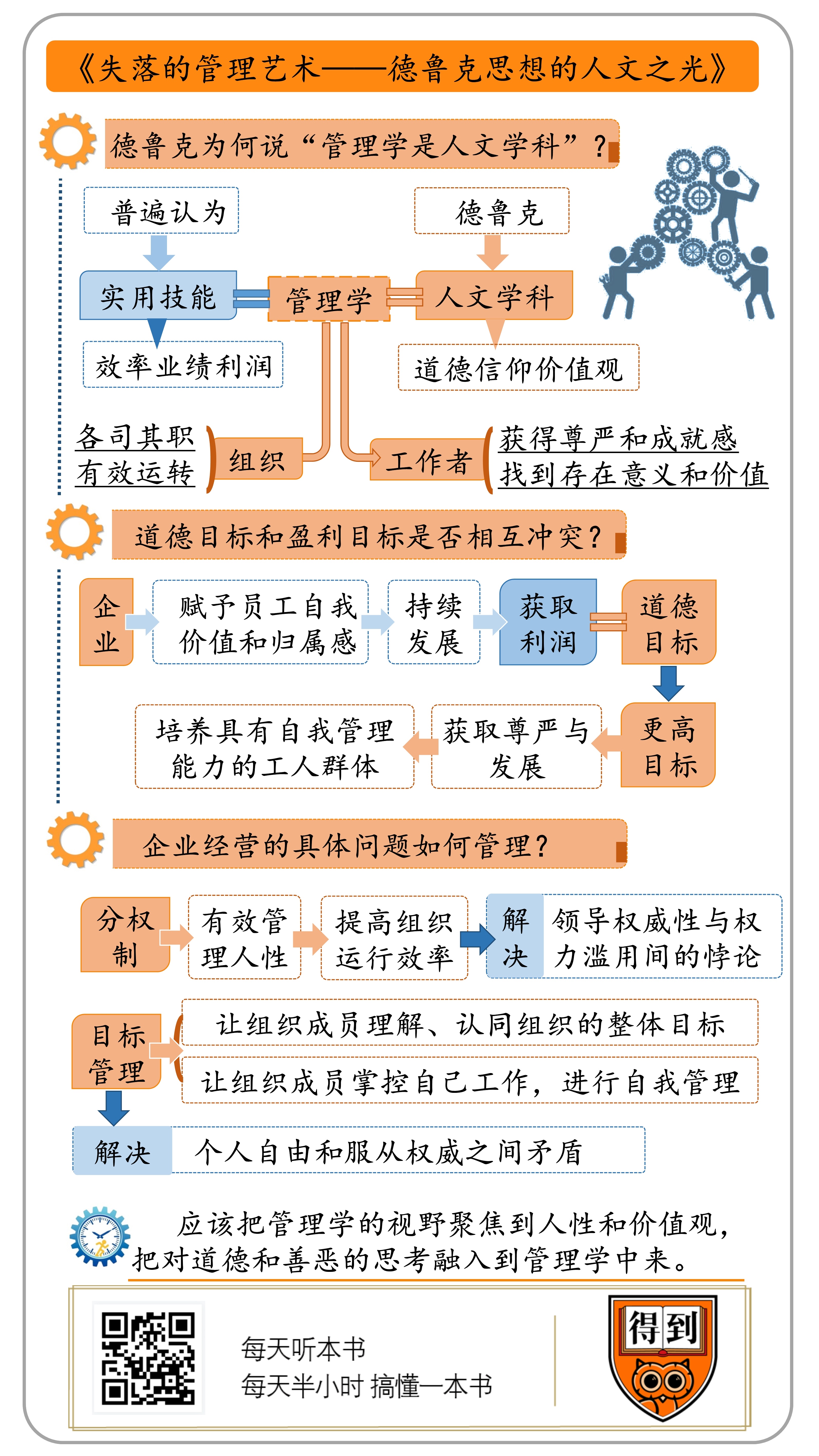

一、德鲁克为什么提出“管理学是一门人文学科”,他在反对什么?

二、说“管理学是一门人文学科”,这和企业的盈利目标有没有冲突?

三、如果管理学研究人文问题去了,那企业经营的具体问题,还管不管?

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《失落的管理艺术》,副标题是“德鲁克思想的人文之光”。

我们知道,德鲁克被称为“现代管理学之父”,他开创了管理学这门学科,一生总共出版了40多部作品。如果把德鲁克的每部作品看成是一块砖,这些砖垒起来,就形成了一座结构复杂的思想大厦。那么,支撑这座思想大厦的地基是什么呢?换句话说,德鲁克写了那么多书,他想解决的根本问题到底是什么?或者更学术点说,他最底层的问题意识是什么?这本《失落的管理艺术》,就是回答这个问题的。

这本书的作者,是两位研究德鲁克的专家,一位是管理学教授约瑟夫·马恰列洛,另一位是历史学家凯伦·林克莱特,他们两位都和德鲁克有深入交往。特别是第一作者马恰列洛教授,他是德鲁克的同事和挚友,和德鲁克共事了20多年。德鲁克生前出版的最后一本书《卓有成效管理者的实践》,就是和马恰列洛合著的。马恰列洛还花费大量心血,对德鲁克的作品进行修订。2020年7月,马恰列洛教授也去世了,他留下了这本《失落的管理艺术》,作为我们开启德鲁克思想宝库的钥匙。

根据这本书的提示,解题线索就隐藏在德鲁克的一个论断当中。德鲁克说,“管理学是一门人文学科”。而当代管理学的发展,却遗忘了这一点,在一条歧路上越走越远。下面,我们就从“管理学是一门人文学科”这个线索出发,去一探究竟,看看德鲁克“失落的管理艺术”到底是什么。

我主要围绕三个问题来展开:

第一,德鲁克为什么提出“管理学是一门人文学科”,他在反对什么?

第二,说“管理学是一门人文学科”,这和企业的盈利目标有没有冲突?

第三,如果管理学研究人文问题去了,那企业经营的具体问题,还管不管?

好,下面我们就先来看第一个问题,德鲁克为什么提出“管理学是一门人文学科”,他在反对什么?

德鲁克首次提出这个观点,是在1980年代。那时人们普遍认为,管理学就是一门实用技能,它是和效率、业绩、利润等这些词联系在一起的。而人文学科,也就是通常说的“文史哲”领域,往往是和道德、信仰、价值观等这些词联系在一起的。在商业界人士看来,管理学和人文学科完全不搭界,在商言商,商业活动只要不违法就可以,并不需要过多考虑道德问题,“善与恶”的问题不需要带进董事会。

而且,不光是商业界人士这么认为,商学院的教授们也同样这么认为。美国各大商学院在早期还带有很浓的人文主义色彩,但从1970年代开始,商学院越来越强调管理的“科学性”,越来越倚赖定量分析和财务控制方法,而人的因素被淡忘了。那些从商学院毕业的MBA学生,以为自己空降到一家完全陌生的公司,通过推行严格的财务控制、利用投资组合概念和市场驱动策略这几招,就能够成功地经营好这家公司。本书作者指出,这其实是对管理的极大误解。

更麻烦的是,同一时期,经济学上还提出了一个“委托代理理论”,使得企业管理者进一步远离了道德判断。根据委托代理理论,公司管理者不再是企业的监护人,而仅仅是股东利益的“代理人”,是被临时雇用的帮手。这样一来,管理者就对公司不必有忠诚感,也不承担永久责任,他们的工作是完全的市场交易行为,不带有任何感情成分。在管理者的内心深处,不可能认为自己对组织、对员工、对社会负有更多的道德义务。

正是因为看到了这样的趋势,德鲁克深感忧虑。1985年,他在《管理:使命、责任、实践》这本书的再版中,第一次明确提出,要把管理学划归为一门人文学科,强调管理学必须要处理人性善恶与价值观的问题。德鲁克的原话是这么说的:“因为管理的对象是基于工作纽带、拥有共同目标而联结在一起的由人组成的社区,因此管理总是避免不了处理人性问题,也正如所有有过实践经验的人所认识到的那样,管理还需要处理善与恶的问题。”

本书的两位作者指出,也许是德鲁克的这个洞见过于超前,在经济一片大好的时期,没能引起美国商业界和管理学界的重视。但是,问题并不会自动消失,由于道德和价值观缺失而引发的管理混乱,就像经济体中一颗隐藏的定时炸弹,随时会被引爆。

果然,2008年美国金融危机爆发,震惊世界。特别是危机期间,那些差点破产倒闭、靠美国政府的巨额救济才得以存活的金融机构,在当年仍然给高管们派发了巨额奖金,让美国公众愤怒不已。在公众眼里,企业领导者已经彻底丧失了他们曾经拥有的一切道德感、价值观和基本伦理。

就在金融危机爆发后两年,2010年4月,英国石油公司位于墨西哥湾的石油钻井平台爆炸,造成11名工人死亡,泄露的原油严重污染了海水。这起事故成为美国历史上最严重的环境灾难之一。值得注意的是,这场事故在很大程度上并不是天灾,而是人祸。在这次事故之前,钻井的井口表面就出现了一些异常现象,但英国石油公司决定继续钻探。在事故发生后,他们又隐瞒了泄露原油的实际数量,结果造成了更严重的污染。在本书作者看来,这些迹象表明,英国石油公司这个组织的价值观已经被严重扭曲,为了盈利而完全不顾给环境造成的严重破坏。

通过上面这些例子,作者想强调的是,我们必须要回归德鲁克关于“管理学是一门人文学科”的洞察,把管理学的视野重新聚焦到人性和价值观,把对道德和善恶的思考融入到管理学中来。

好,我们再进一步来看,既然管理学需要管理人性,那德鲁克是怎么看待人性的?在德鲁克看来,人性当中具有与生俱来的缺陷,如贪婪、自私、自大、权力欲等等,因此,人是容易堕落的。

德鲁克穷尽一生,想解决的根本问题就是:怎样才能让不完美的、易于堕落的人类,在世俗世界当中,过上积极的、道德的、向上的生活?德鲁克先后到神学、政治学、经济学的领域寻找答案。他最后发现,一条最可能的道路,就是通过创造一个个管理得当的组织机构,让在其中工作的人获得尊严和成就感,找到存在的意义和价值。在许许多多这样的组织机构的共同努力下,就有可能形成一个有效运转的社会,这个社会虽不完美,但至少“尚能容忍”。

在德鲁克看来,管理学的工作,就是要打造并维持这样一个社会,让各类组织各司其职、有效运转。正是在这个意义上,德鲁克不认为自己是一个管理学家,而是一个“社会生态学家”。

好,现在我们知道了,德鲁克为什么要提出“管理学是一门人文学科”,以及为什么管理需要追求道德目标。但是,这马上又会产生一个新的问题:企业的根本目的是盈利,是赚取商业利润。我们会觉得,道德目标和盈利目标,这两件事情根本就是相互冲突的啊,这个矛盾怎么解决?

其实,按照这本书的说法,在德鲁克看来,这里不仅不存在矛盾,而且企业追求利润,本来就是一种道德行为。这在当时,可算是一种惊世骇俗的看法。德鲁克是这样论证的:

首先,既然企业是赋予员工自我价值和归属感的组织,那么这个组织的首要目标,当然就是要长期存活下去。而企业要存活下去,利润就是必不可少的,它是企业抵御风险、扩大生产、进行研发的最重要资源。德鲁克的这个观点,主要是受到经济学家熊彼特的影响。

熊彼特指出,经济进步的一个重要力量,来自于企业家的“创造性破坏”,利润只是在这个过程中出现的暂时的盈余,一旦企业家不再持续创新,盈余就消失了。德鲁克借鉴和发展了熊彼特的这个观念,他指出,利润其实是商业运作的一种成本,是企业持续创新和创造新工作机会的“燃料”,所以利润是必不可少的,“利润变成了一种道德律令”。

除此之外,德鲁克还有最独特的一个提法,他认为利润和盈利动机,是社会的一个“减速装置”。这是什么意思呢?还得回到德鲁克对人性的根本看法。德鲁克认为,也许盈利动机并不是人类与生俱来的天性,但权力欲绝对是人的天性。通过利润这种“减速装置”,可以把人的野心、欲望和争斗,引导到相对和平的商业行为上来,专心赚钱的人会远离杀戮和战争。德鲁克在《公司的概念》这本书里说:“罗伯斯庇尔和希特勒都不会被金钱收买,他们根本不具有经济上的贪欲。”从这个角度说,一心追求利润,几乎是一种美德。

当然,德鲁克还强调,虽然企业追求利润,本身就是一种道德行为,但企业还需要在盈利目标之外,追求更高的道德目标。其中最重要的一条,就是要让在企业中工作的人获得尊严和发展。

比如,德鲁克一直强调,管理者最重要的职责之一,就是帮助下属扬长避短、发挥他的潜能。管理者应该做的,不是用放大镜去发现下属的缺陷,而是要去积极寻找这个人的长处,去发现这个人擅长做什么?他在哪方面可以比别人做得更好?然后把他安排在最适合的位置上,让他在这个岗位上有所成就。一旦一个人能充分发挥自己的长处、有所成就,那么他就会获得强劲的自驱力,实现自我成长。而一旦一个人长期被困在无法发挥自己能力的岗位上,很快就会丧失热情、意志消沉,也就谈不上获得尊严和发展。

再比如,德鲁克看到,现代大规模生产把劳动者从工匠变成了流水线上的工人,日复一日地重复着单调的工作。工作中计划和执行的分离、为什么和怎么做的分离,剥夺了工人的工作自主权,让他们看不到工作的意义,工作就沦为了为养家糊口而不得不忍受的事情。这就难怪工人们会打马虎眼、磨洋工、应付了事,而且劳资关系也会越来越紧张。

因此,德鲁克竭力建议企业界抛弃“科学管理”思维,重塑劳工关系。也就是,不再把工人看作是廉价的人力资源,而是一种宝贵的资产。通过向工人赋权,激发工人对工作的责任感、自豪感、成就感,培养一个具有自我管理能力的工人群体。让一线员工也具有自我管理能力,这是德鲁克最重要的管理思想之一,也是德鲁克认为自己对管理学所做的最大贡献。

好,解决了道德目标与盈利目标的矛盾,我们再来看最后一个问题:如果把管理学看成是一门人文学科,关注人的尊严和发展,那么,管理学会不会变得不接地气,成了一门象牙塔里的学问?那些企业经营中的具体问题,也就是跟业绩和效率相关的问题,还重要吗?还管不管?

当然得管。说管理学是一门人文学科,不是说企业就不考虑业绩、效率这些实实在在的经营问题,而是说,需要站在更高的、人性的维度来看。只有管理好了人性,企业才能取得好的绩效。

举一个最典型的例子,企业当中的权力分配问题。企业要有效运转,就必须赋予管理者权力;但是,人由于自身的缺陷,很容易滥用权力、以权谋私、导致企业运转不畅。这时候,企业怎么办?必须设计一个合理的权力分配制度,通过有效管理人性,来提高组织的运行效率。

我们来看看德鲁克是怎么解决这个问题的。德鲁克自己说过:“我总是把权力看作最核心的问题,把权力欲看作人基本的原罪。”虽然德鲁克对权力很警惕,但同时,他又不得不承认,在企业组织当中,必须有等级之分,管理权力不可能平均分配。也就是说,在企业组织中,多数人必须服从少数人的领导权威。那么,要怎样才能保证,管理者拥有足够的领导权威,同时又不会滥用权力呢?

1940年代,德鲁克在通用汽车公司调研时发现,当时的通用汽车CEO斯隆,创造性地采用了分权制组织结构,可以有效地解决这个权力的悖论。

所谓分权制组织结构,其实就是现在说的事业部制结构。根据产品的不同,把公司分成各个事业部,每个事业部享有很大的自主经营决策权;在各个事业部之上,由总部管理层来进行统筹和支持。比如,通用汽车的各个事业部,在采购、生产、销售、员工任免等方面都享有自主权;总部高层只负责几件事情:一是制定公司的整体战略,二是对各事业部经理进行考评和任免;三是为各事业部的发展募集资金。

你发现没有,通用汽车的分权制,很像美国政府的联邦制,各个州政府享有独立的州权,同时又服从于统一的联邦政府。其中,州政府的自主权和联邦政府的国家权力之间,存在着相互制衡的关系。所以作者在这本书里,把分权制叫做“公司联邦主义”。

德鲁克认为,分权制能够有效解决领导的权威性与权力的滥用之间的悖论。在分权制下,总部高层不能直接命令事业部去做什么,而只能设定业绩标准,通过客观绩效来考核事业部经理。这样一来,事业部经理就用不着揣测上意、拉帮结派,而总部高层也无权根据个人好恶来决定事业部经理的升迁任免,这就限制了总部高层权力的过度膨胀。

德鲁克特别强调,在这家公司,不存在一个统一的“通用汽车风格”,相反,不同的事业部风格各异,事业部经理的性格和背景千差万别,这令他非常吃惊。公司高层不但允许这种情况发生,而且实际上是大加鼓励。他们认为,一个人只有按照自己的方式才能把工作做到最好;一个事业部只有对自己的传统、风格和环境引以为豪,才能把工作做到最好。

在德鲁克看来,分权制为组织权力的合法性提供了一条出路,他对分权制极为推崇,在企业界积极推广。在德鲁克的影响下,福特汽车、通用电气等当时一大批美国大企业,都开始进行改组,实行分权制。到1980年代,媒体评论说,是德鲁克让《财富》500强中75%~80%的公司进行了彻底的分权改革。

德鲁克意识到,分权制的本质,其实是用结果式管理替代了命令式管理,管理者依赖绩效指标来管理下属。但是,德鲁克同时也注意到,这个方法存在一种危险,因为组织中每个人的个人目标和组织的整体目标之间,总是有偏差的。在某些情况下可能出现,个人越努力,组织越危险。我在之前解读的《指标陷阱》中,曾经举过一个例子:

在企业当中,常常会有这样的情况:销售人员抱怨说,法务部门太死板,对销售合同吹毛求疵,导致他们丢了好几个大单;而法务人员抱怨说,销售人员利欲熏心,为了业绩什么条件的合同都敢签,完全不顾公司会承担怎样的风险。他们谁说的对呢?都对。因为销售人员是按业绩大小来考核,而法务人员是按风险大小来考核,他们都在努力完成自己的目标,结果却让企业偏离了整体目标。

那么,要怎样克服这个潜在的危险呢?德鲁克提出了一个非常重要的概念,叫做目标管理。这是指,要把企业中每个个体的努力,凝聚到企业的共同目标上来。具体来说,目标管理分两步走:

首先,要让组织成员理解、认同组织的整体目标。还记得三个石匠的故事吗?有人分别问了三个石匠,你们正在干什么。第一个石匠说,我在养家糊口。第二个石匠说,我在做全国最好的石匠活儿。第三个石匠仰望天空,自豪地说,我正在建造一座大教堂。目标管理,就要让每个员工就像第三个石匠那样,意识到自己不仅仅是在垒砖,而是在参与建设一座大教堂,把组织的价值观内化为自己的价值观。

其次,还要让组织成员掌控自己的工作,进行自我管理。只有这样,组织成员才会主动用组织的整体目标,来校准自己的个人目标。德鲁克建议,每个管理者每隔半年,都要给自己的上司写一封信。“在信中,管理者首先说明,他认为上司和自己的工作目标分别是什么,然后提出自己应该达到哪些工作绩效。接下来,他列出需要做哪些事情,才能达到目标,以及他认为在自己的单位中,有哪些主要的障碍。同时也列出,上司和公司做的哪些事情,会对他形成助力,哪些又会形成阻力。最后,他要概述明年要做哪些工作,以达到目标。如果上司接受信中的陈述,这封信就变成他进行管理工作的章程。”

可以看出,德鲁克的目标管理,不是要让上级更好地控制下属,而要让员工掌控自己的工作,进行自我管理。上级的职责,是支持、协助下属实现自己的目标,并且帮助他们进行自我完善。

德鲁克相信,通过分权制,组织能够有效解决领导的权威性与权力的滥用之间的悖论;而通过目标管理,组织就能够化解个人自由和服从权威这两者之间的矛盾。在管理人性问题的同时,也就解决了企业的运转效率问题。

好,关于“管理学是一门人文学科”这个观点,我们刚才说了三层意思,来简单回顾一下。

第一,德鲁克之所以要提出这个观点,是反对当时的一个普遍看法,就是认为管理学是一门实用技能,只研究效率而不讨论善恶。德鲁克认为,这种观点让企业越来越丧失道德感和价值观,商业发展走上了歧路。

第二,德鲁克认为,企业的道德目标和盈利目标并不冲突。企业追求利润,本身就是一种道德行为;与此同时,企业可以通过发挥员工的潜能、激发员工的责任感和自豪感,让员工在工作中获得尊严和发展,给员工向上的道德力量,这就是企业最大的善。

第三,说“管理学是一门人文学科”,不是要让管理学脱离实际,而是让管理学站在更高的、人性的维度,来看待企业的绩效和效率问题。分权制度和目标管理,不但能够解决企业权力的合法性问题,而且能让企业取得好的经营绩效。

最后,我们再来说说,德鲁克认为“管理学是一门人文学科”的这个观点,到底是从哪儿来的。

很少有人知道,德鲁克一开始教授的是神学。德鲁克多次提到,现代基督教思想史上最重要的神学家之一,克尔凯郭尔的思想,深刻影响了他一生。克尔凯郭尔认为,人类所面临的根本困境在于,世俗生活所在的物质王国,和“上帝之城”所在的精神王国,是相互分离、不可通达的。人性当中具有与生俱来的缺陷,人是容易堕落的,人类生活的世俗之城,永远无法找到和谐安宁;人也永远也无法通过自身的努力,达到完美的精神境界。

克尔凯郭尔提出的人类生活的根本困境,也同样深深困扰着德鲁克。德鲁克之所以要开创管理学科、去深入研究各种组织的运作机制、去考察那些卓有成效的企业和非营利机构,这一切,都是为了找到能够对抗人性堕落的办法,让人过上有意义、有尊严的生活。作者在书里这样写道,“对于德鲁克而言,管理是一种行善的力量,是抗击邪恶的方式。”

除了克尔凯郭尔,像奥古斯丁、熊彼特、托克维尔、齐美尔等各个学科领域星光璀璨的大师的思想,也被德鲁克兼容并蓄,融汇到了他的管理学思想当中。这部分内容是本书作者的得意之笔,不过讨论偏学术化,需要读者具有比较深厚的西方古典哲学知识背景。如果你感兴趣,建议你去阅读原书。

文稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.德鲁克指出,“管理学是一门人文学科”,这是理解德鲁克管理思想的核心线索。

-

德鲁克认为,企业的道德目标和盈利目标并不冲突。企业可以通过发挥员工的潜能、激发员工的责任感和自豪感,让员工在工作中获得尊严和发展,这就是企业最大的善。

-

德鲁克说“管理学是一门人文学科”,不是要让管理学脱离实际,而是让管理学站在更高的、人性的维度,来看待企业的绩效和效率问题。