《发条原则》 陈章鱼解读

《发条原则》| 陈章鱼解读

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天要为你解读的书是《发条原则》,副标题叫“让企业有序运转的管理模式”。

“发条”是作者的一个比喻。你给齿轮上发条之后,齿轮就能自动运转。作者认为组织也一样。任何组织从本质上来说都是一个系统,里面有无数个紧密咬合的齿轮。当你为企业上好发条之后,即使你不再一直施加外在动力,各个齿轮也可以相互配合,让企业顺利运转。那怎么为企业上发条呢?这就是这本书要回答的主要问题。

不需要管理者把关,企业也能平稳有序地运转,这可能吗?很多管理者是不相信的,他们会觉得如果没有自己来掌舵,企业分分钟就会陷入瘫痪。事实上,确实很多企业也是这样,需要管理者投入大量的时间分配任务、追踪结果、协调团队、参加各个部门的会议、处理各种突发事件。

问题在于,很多管理者发现,即使把自己所有的时间都用来工作,似乎还是不够,还是有处理不完的事情。更危险的是,把大量时间用在“灭火式工作”中,反而没有时间思考长远的战略,公司的发展很容易陷入瓶颈。

那么,身为管理者,怎样花更少的时间完成琐碎的工作,把时间留给更重要的事情呢?这个问题其实很普遍,很多书也都给出很多办法,但是,这本《发条原则》将这些方法统筹在一起,给出了一套系统的方法论,帮助管理者从发现问题和明确目标开始,然后有策略地发现人才、培养人才,再逐步给员工赋权,最终实现让团队自主有序运转的目标。

这本书虽然是写给管理者的,但是书中的方法,对大多数人都会有帮助。不论你是正在带领一个团队,还是正在带新人,也同样会有启发。即使你自己是个刚刚参加工作的新人,至少你需要管理好自己的时间,这本书也会对你有帮助。

这本书的作者迈克·米夏洛维奇,从自己的亲身经验中总结出了这套理论。首先,他是一个创业者,他曾经创立并成功卖出了两家价值数百万美元的公司,每年能为自己加薪25%;其次,他是位作家,为《华尔街日报》《哈佛商业评论》的专栏撰稿;最后,他还担任哈佛大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等等院校创业课程的客座讲师。

每个人一天只有24个小时,作者是怎么在这些有限的时间里,做这么多事情的呢?最重要的一点,并不是他不断提高自己的工作效率,做得更多,反而是能逐步从繁重的工作中抽身。他建立起了一套制度,保障企业这个齿轮能自动运转,这就是我们接下来要说的“发条原则”。怎么让企业这个齿轮顺利转动,并且持续转下去呢?下面,我会分成三个部分为你解读这本书,来回答这个问题。

第一部分,我们先来说说,作者在这本书中重点推荐的4D模型,在作者看来,这是可以给企业核心动力的方法。

第二部分,我们再说怎样让企业这个齿轮中的各个零件相互配合,实现顺利运转。

第三部分,我们再说说,管理者如何从企业中抽身,也能让企业实现自主有序运转。

我们先来说说,作者在这本书中重点推荐的4D模型,如何用这个方法给企业提供核心动力。

前边咱们提到,很多管理者发现,即使把休息时间都用来工作,工作也还是做不完,自己就像一直紧绷的发条,不停运转。即使公司目前运转一切顺利,面对风云变幻的市场,总会担心哪儿出了差错,总觉得要战战兢兢,要确保万无一失。身为管理者,如果我们做更多工作,让企业变得更好,这也没什么,但很多时候,也许你做了很多事,可是效果并不好。因为一个企业往往有很多人,你做得更多,有时候是做了其他人应该做的工作,其他人可能没有改进,甚至做得更少了。

所以,作者指出,要想让一个企业不断发展,我们不是要让自己成为紧绷的发条,而是要将企业打造成一个发条型企业,实现自动运转。我们的目标不是要提高自己的工作效率,完成具体的任务,而是提高组织效率,也就是规划公司资源,让其他人在有限时间里完成最适合的工作,最终实现最大化产出。

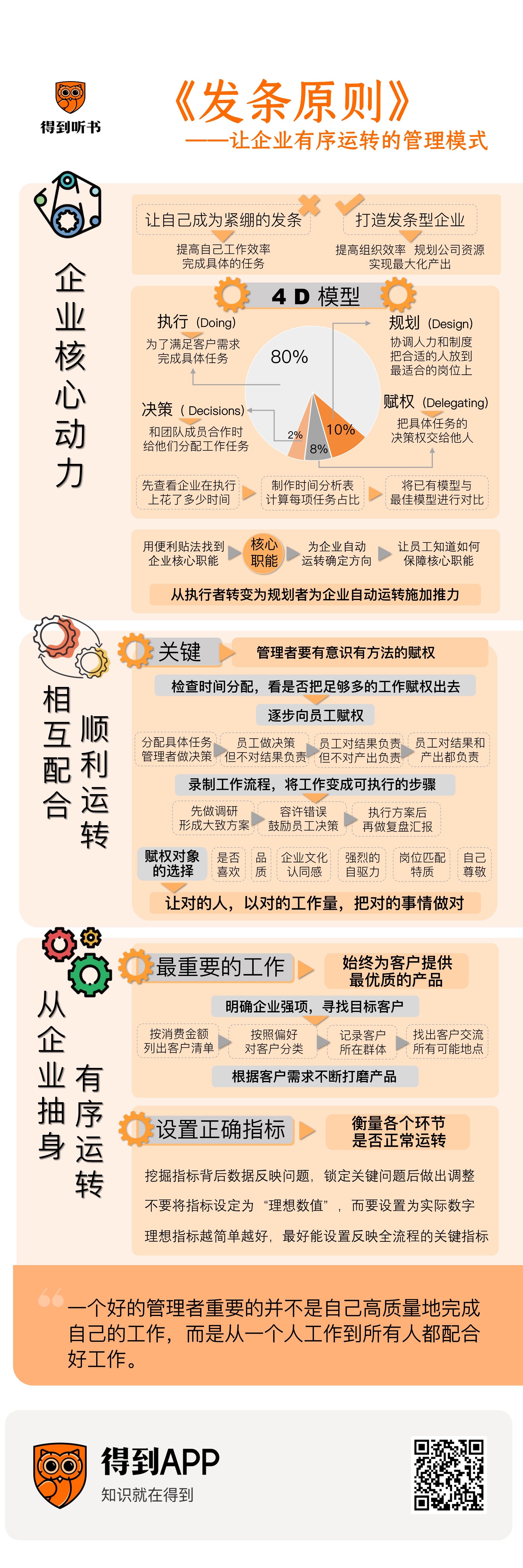

为什么组织没有效率呢?因为企业管理者给各项任务分配的时间不合理。作者归纳了企业的主要工作后,提炼出了一个4D模型,分别是“执行”(Doing)、“规划”(Design)、“决策”(Decisions)、“赋权”(Delegating)。执行说的是为了满足客户需求,完成具体任务;规划是协调人力和制度,把合适的人放到最适合他们的岗位上,让他们推进各项业务;决策说的是和团队成员合作时,给他们分配工作任务;而赋权是指把具体任务的决策权交给他人。

一个企业在执行、规划、决策和赋权这四者之上的时间占比,就构成了企业的4D模型。作者认为,一个理想的4D模型是将企业全部时间的80%用于执行,10%用于规划,2%用于为他人做决策,8%用于赋权。

知道了企业4D模型最佳的时间分配,你就可以用这个模型分析一下企业,了解所有员工是怎么分配时间的,再对照这个时间分配去调整企业在各项工作上的时间占比。

虽然做出针对性调整很重要,但是一项项对照的确既耗时,又费力,而且企业是在不断发展变动的,想确定精准的4D的比例也很难。所以,作者建议,第一步可以先看看企业在执行上花了多少时间,经过自己的管理实践和对其他公司的考察,作者建议执行的时间应该占总时间的80%。太少的话,投入在日常业务中的时间很可能不够,太多的话,又会挤占战略规划和培养团队的时间。

作者建议,你还可以找一张白纸,把工作中你做的每项任务都写下来,分析它们占用的时间,这就是时间分析表。具体来说,你可以分成六列,分别记录日期、事项,然后统计任务开始时间、结束时间、总用时,最后确认工作类型。记录好所有的工作以后,再分别计算出花在执行、决策、赋权和规划上的总时长,记录在表格底部,就可以算出每项任务占比。如果你想知道公司4D模型,你可以请每个部门去完成这个时间分析表,再算出平均值。最后,你可以将这个模型与作者建议的最佳模型对比。

如果发现目前的时间分配不合理,怎么迈出改变的第一步呢?书中建议,你可以先拿出1%的时间做规划。如果按每周工作40个小时来算,1%就是24分钟,接近半个小时。其实规划用不了多长时间。你可以用这半个小时看看哪些工作可以精简,哪些工作更有效,需要多做。注意,最好把这1%的时间分配在每周的开头,不要等到一星期快结束时才开始规划工作。当你预留出专门的时间规划工作,把它们落实到实践中,看到成效之后,就会形成正反馈循环。这个时候,即使不特意提醒,你也会花更多时间去规划工作,逐渐把规划时间增加到占所有时间的10%。

为什么要从规划开始改变呢?要知道,在执行、决策、赋权、规划这四个环节中,只有规划才最能提升企业,而其他三个环节都是在维持企业运转。所以,如果想让企业不断成长,就需要重视规划的时间。

这四个部分不只是适用于需要大规模合作的企业管理,你还可以把这个4D模型用于任何企业。即使那些是专门化的创意性行业或者小的工作室,你也能通过整体规划,让企业实现自动运转。比如,17世纪英国画家彼得·莱利爵士,是当时有名的肖像画师。因为生意太火爆,他开设了自己的工作室,他把其他不那么重要的工作任务分配出去,让工作团队中的其他画师协助他完成画中人物的衣着、背景、道具等等,他就可以专注在自己最擅长的人脸绘画上。客户往往因为人物的脸慕名而来,这样规划大大提高了绘画效率,他的作品数量也很惊人。他一生画出了上千幅画作,而跟他同一时期的画师,100幅左右的作品就已经算是高产了。

接下来,我们就重点说说规划。怎么规划,才能提高组织效率呢?每个企业总结的方法可能都不同,你没法通过模仿,确保跟他们一样成功。他们之所以成功是因为弄清楚了对他们来说,最重要的是什么。作者做了一个形象的比喻,他把企业中最重要的核心职能叫“蜂后职能”(Queen Bee Role,简称QBR),它直接影响公司发展。在蜂群中,蜂后承担的任务是最重要的,蜂后不断产卵,蜂巢才可以迅速扩张。企业的核心职能也一样,只有把工作重心放在核心职能上,才能让所有人都围绕这个任务工作,让企业有序运转。

书里提供了一个方法叫“便利贴法”。这个方法可以帮你判断,企业的核心职能是不是真的落实在日常工作中。

具体怎么做呢?首先,你可以请员工把自己工作中最重要的六件事分别写在六张便利贴上,并且在每张便利贴的左下角,写下在这些工作上花的大致时间。然后,将便利贴一张张移除,面前只留下最后一张便利贴,这也就是必须完成的工作。每位员工找到自己的主要职责之后,你就可以确认你们对工作的认识是否一致,如果不一致,就找出分歧的原因,让双方达成一致。最后,你需要将每个人最重要的一张便利贴搜集起来后,再筛选,直到留下最重要的一张。在移除便利贴的过程中,你可能会感到很难抉择,这很正常,但是必须选出最重要的一项工作。而且,你也需要确保在明确核心职能之后,每一位员工都为此努力。

总结一下,只有当你找到了企业的核心职能,这才为企业自动运转给定了一个方向,员工才知道怎么让自己保障核心职能。用4D模型对比自己的企业,合理分配你和员工的时间。这个时候,你才从执行者开始转变为规划者,为企业自动运转提供核心动力。

清楚企业的发展方向,了解企业的核心职能之后,我们就已经给企业施加了一个推动力。接下来,我们再说说,管理者怎么让齿轮之间相互配合,来保障企业有序运转。也就是怎么让企业中的各个团队,根据核心目标,完成工作任务。

之前我们说到,管理者最重要的任务就是做好规划,明确企业运转的核心职能,也就是书里提到的“蜂后职能”(QBR)。但注意,核心职能不一定由管理者承担,它也可能由其他人履行。书里对管理者说了一段话,很有意思,叫“选择履行QBR,你就是企业的心脏;选择让别人来履行QBR,你就成了企业的灵魂”。一些管理者很愿意承担这份责任,他们能从工作中获得成就感,所以他们就可以自己履行企业的核心职能。不过,他们要是有别的安排,也可以为核心职能选择最合适的执行者。总之,要想让企业顺利运转起来,就要确保每位员工不是在履行核心职能,就是在保障核心职能。

说到这,咱们要回顾一下前边提到的企业理想4D模型,决策只占企业所有时间的2%,而赋权占8%,所以,要想让企业更高效,赋权比决策更重要。如果企业管理者一直为其他人做决策,这些事情就会不断干扰他自己的工作,甚至会把时间花在等待上,占用完成更重要任务的时间。也就是说,企业管理者要想花更少精力,还能让企业高效运转,就不能事事都自己做决策,而是要学会赋权,把决策权分配出去,让员工学会自己做决策。

但是,赋权不是把任务给出去就万事大吉了,而是逐步将决策权分配出去。作者分享了他的一个企业家朋友的例子,这位企业家把赋权分成了四个阶段,第一阶段是分配任务,依然是管理者做决策;第二阶段,就需要员工做决策了,但不对结果负责;第三阶段,员工需要对任务结果负责,但是不对产出负责,就是这项任务做成什么样,由员工负责,但是会给企业带来什么好处,由管理者负责;最后一个阶段,员工对结果和产出都负责。管理者需要先分配具体任务,让它们承担起责任,然后再引导他们认识,自己的工作能为公司创造什么价值。在这个过程中,员工会意识到哪些工作、怎样工作更有效,这会帮他们提升工作效率。

赋权员工之后,你可能会发现他们负责的工作最后为公司带来的产出,你并不满意,这可能并不是因为员工的能力不够,而是你没有给他们足够多的细节,他们也就不知道你究竟想要什么。那怎样给员工更具体的指引,让他们能顺利完成工作呢?很多公司已经意识到可以建立工作方法,因为很多你需要赋权给别人的工作,之前已经有人做过了,只需要把这些方法整理出来,建立工作文档,或者绘制流程图就好了。但是,这本书指出,更好的方式是录制工作流程,这比文字更清晰。到这一步,有些细节还是不够清楚,怎么办呢?你可以让员工直接提问,将工作变成可执行的步骤。这虽然看起来浪费了一些时间,但是这种对话可以让管理者意识到自己没有注意到的问题,并且帮员工将工作任务细化为下一步可执行的步骤。一旦员工理解了你的最终意图,也清楚了执行步骤,就不会反复向你确认,实际上节约了时间。

不过,要提醒你注意,不要想着录制一个最完整的流程视频来解决所有问题。因为你永远没办法预料未来会发生什么问题,这个视频可能也解决不了那个问题。你只需要录下来你的工作方法,然后就可以把工作移交出去了。遇到问题再解决具体问题更高效。

赋权之后,员工很可能因为害怕犯错,请你帮忙做决策,这时候你需要请他们先做调研,形成大致方案后,再来问你。比如,当他们问你“您认为我们应该怎么做呢?”你可以告诉他们“下一次来找我,请带着你的最佳方案,告诉我你会做出什么样的决策。”当员工再来找你时,即使那个方案你可能并不认同,不过你最好也支持他们。也就是说,要想鼓励员工做决策,你需要容许错误。他们只有知道做错决策不会受到惩罚,才会愿意做决策,而这也是员工学习怎么做决策的第一步。接下来,让员工执行方案之后,你还需要让他们做复盘汇报。只有完成了这个完整流程,员工才会清楚自己哪里做得不足,下一次还需要在哪些地方做出改进。举个例子,丰田汽车会把决策权交给实施决策的人。如果生产线的工人遇到问题,他们就可以叫停整条生产线。经理会赶来提供支持,帮他们让生产线重新运转。

还有一个问题,知道了要赋权,那赋权给谁呢?很多管理者都知道,要依据员工的强项,为他们分配任务,但是这本书提出了一个不同的观点,它指出比起员工是否擅长这件事来说,他们是不是喜欢更重要。因为如果他们不喜欢,即使擅长做一件事,他们也难坚持把这件事做好。如果团队中没有合适的人,管理者就需要考虑继续招人了。

应该招哪些人呢?很多公司招人主要看简历,招和岗位技能更匹配的人。但是,作者说跟技能比起来,品质更重要。对企业文化强烈的认同感,强烈的自驱力都很重要。只有认同企业文化,他们才会不仅仅只是完成工作,而更会把自己看作企业的一分子。相反,那些并不认同企业文化的人即使很出色,也很难长久地待在公司。而且,如果招已经具备相应技能的人可能还会有个隐患,他们往往会按照旧有习惯运用技能,但是这可能跟你期待的并不一致。所以,具有对企业文化高度认同感,并且愿意学习的人,即使他们的技能与岗位并不完全匹配,你也可以培养他们。在招聘中,与岗位相匹配的特质,比应聘者具备的技能更重要,也就是说,你要做一个特质追寻者,而不是简单的评判者。

招聘员工中,还有一个需要注意避开的问题,就是我们会倾向招自己喜欢的人,但是,我们喜欢的人大概率跟我们很相似。如果要让团队观念更多元,成员拥有不同技能,我们就不能只招自己喜欢的人,而要招自己尊敬的人。

把合适的人安排到合适的职位上之后,接下来要做的就是统筹团队,为团队配齐资源。不过,最重要,也是第一步,就是统一团队理念,只有这样所有人才会向同一个方向努力。这个理念是什么呢?你可以从核心职能中寻找。举个例子,美国有家公司叫“生活很美好”,全美有四千多家零售店,这个企业的核心职能就是创作乐观的短语和图案。企业创始人一开始就给出了很多图案和短语,请客人们选出他们认为最乐观的一条,这也成了他们的公司名“生活很美好”。他们根据核心职能,创作乐观的短语和图案,也就确认了企业的理念“传播乐观的力量”。

组织好了团队,确保各个岗位有了合适的人;统一了理念,让每个人清楚企业的核心职能是什么,并且向同一个方向努力。接下来,管理者就需要发布清晰的指令,确定落实任务的人。最后,需要为流程、产出给出明确定义,让员工用正确的方法完成任务,确保每位员工要么是履行企业核心职能,要么是在保障核心职能。

总结一下,怎么让企业中的各个团队,根据核心目标,完成工作任务?关键在于管理者要有意识有方法地进行赋权。首先,检查自己的时间分配,看看有没有把足够多的工作赋权出去。然后,分成四个阶段,逐步向员工赋权。管理者需要先分配具体任务,让它们承担起责任,然后再引导他们认识,自己的工作能为公司创造什么价值。最后,统一理念,让每个人清楚企业的核心职能是什么,并且向同一个方向努力。

书里把赋权总结成一个金句,就是“让对的人,以对的工作量,把对的事情做对”。

管理者已经为企业这个齿轮施加了运转动力,也让齿轮实现了自动运转,那怎么确定自己的管理是否成功呢?这本书中给出了一个很不一样的验证方法:管理者应该从企业中抽身,来验证目标能否实现。

不过,管理者从企业中抽身,并不是不用工作,而是不用亲力亲为去做每项决策,把时间放在更重要的事情上。那么更重要的事情是什么呢?书中认为,管理者最重要的工作是让企业始终能为客户提供最优质的产品。

书中提到,要想为客户提供高品质的产品,就需要尽可能减少不确定因素,锁定目标客户。要知道,一家企业没办法服务所有客户,只能服务特定需求。所以,在开拓业务,发展企业的过程中,不要为了满足客户需要而随意转型,而是要先明确企业强项,找到愿意为产品或服务买单的客户。

怎么找到企业的目标客户呢?你可以找到客户所在的群体,比如你想把产品卖给喜欢喝葡萄酒的人,就可以找到葡萄酒爱好者组织;如果你想把产品卖给飞行员,就可以联系飞行员协会。可是还有一种情况,你的目标客户比较零散,没能形成社群,这样你就不能以点带面来找到客户。

这种时候,通过什么方法可以找到你的目标客户呢?你可以按照四步,首先,可以按消费金额列出客户清单,特别要注意重复购买的人,这就是你们的忠实客户。然后,你可以按照偏好喜欢或者厌恶,对客户分类,你会自然而然用心给喜欢的客户提供最好的服务,抵触给你厌恶的用户提供服务。接下来,记录客户所在的群体,包括他们的消费额、所在行业、所处人生阶段等等。最后一步,你需要找出客户交流所有可能的地点。当客户所在群组的活跃度高,形成的聚集点多,说明客户就已经形成了比较成熟的信息分享渠道。如果他们反复出现在同一个地方,这其实就是一个细分市场。像是妈妈群、社区团购、某个话题下的内容营销,都是通过类似的商业洞察找到了目标客户。

找到目标客户之后,你需要根据他们的需求不断打磨产品,直到客户购买,甚至自发推荐产品。为了统一团队成员的共识,你可以最开始就让大家回答一个填空题:“我们的决心是以XX(方式)服务XX(对象)”。

现在,即使你从企业中抽身,企业也能顺利运转,不过,你还有一个任务,就是验证。也就是当你离开企业,企业是否还能正常运转,这就需要你用正确的指标来考核企业。一项工作能被测量,才能被完成。如果一项工作很重要,那么你需要设置指标去测量它。

比如,对于专门为会计专业人士定制方案的公司,制定的指标可以是填写申请表的人数,如果人数减少,就表明出某个环节出现了问题;进入转化阶段,这需要将部分潜在客户转化为客户。指标可以是在某个时间段,成为新会员的人数在潜在客户人数中的占比。

确认指标不是最终目的,最重要的是挖掘指标背后数据反映的问题,锁定这些关键问题之后做出调整。不过,需要注意,我们都希望最终能达到目标,客户满意度最好能达到100%,但这并不现实,作者提醒我们注意,即使我们都渴望做得更好,但是不要将指标设定为“理想数值”,而要设置为实际的数字,只有这样才能反映各个环节中的问题。如果指标设定过高,而你总是无法完成,时间一长,你就会忽略指标。这些指标也就没办法帮你找出问题,改进整个流程。

注意,一个理想的指标越简单越好,管理者最好能设置反映全流程的关键指标。设置多少个呢?书中提供了一个参考,不少于5个,不多于8个。少于5个指标,你可能会没法全面了解情况;超过8个,你可能就应付不过来。

好,这本《发条原则》的精华内容,我就为你解读完了。我们来总结一下。

首先,我们说了怎么给企业施加动力,让它运转起来。管理者需要了解企业的4D模型,在执行、决策、赋权、规划这四项主要工作上分别占用多长时间。再根据20%管理、80%执行的原则分配任务。对于管理者来说,规划比执行更重要,管理者最重要的任务是做好规划,明确企业的核心职能。

然后,我们说了要让企业顺利运转,就需要团队,根据核心职能相互配合。管理者需要赋权给团队,只做最重要的决策。

最后,当企业顺利运转起来以后,管理者还需要做最后一步,就是从企业中抽身,让企业满足特定客户的需求,并且用指标衡量各个环节是否正常运转。管理者只需要监控关键环节。

所以,一个好的管理者重要的并不是自己高质量地完成自己的工作,而是让整个企业从一个人工作到所有人都配合好工作。时间分配就是资源分配,好的规划可以帮你减少不必要的选择。而一个管理者要做的不是提高自己的工作效率,不少让自己在更少的时间里完成更多的工作,而是让企业在它拥有的时间里能完成更多工作。如果你的思考维度从如何提升一个人的工作效率,变成了如何让企业里所有人都能配合好工作,那么你就成为了一个更高阶的管理者。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。我在文稿末尾还附上了电子书的链接,推荐你去进行拓展阅读。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

作者认为,一个企业理想的时间分配是将全部时间的80%用于执行,10%用于规划,2%用于为他人做决策,8%用于赋权;

-

赋权应该分阶段、有策略。第一阶段分配任务,依然是管理者做决策;第二阶段员工做决策,但不对结果负责;第三阶段员工对结果负责,但不对产出负责;第四阶段员工对结果和产出都负责;

-

在执行、决策、赋权、规划这四个环节中,只有规划最能提升企业,而其他三个环节都是在维持企业运转。如果发现目前的时间分配不合理,建议先调整规划的时间。