《不拘一格》 徐玲解读

《不拘一格》| 徐玲解读

关于作者

里德·哈斯廷斯,美国流媒体巨头网飞公司创始人兼CEO;

埃琳·迈耶,欧洲工商管理学院教授。

关于本书

这本书讲的是美国流媒体播放巨头网飞公司的人才管理方法。英文版于2020年9月出版,已连续十几周占据亚马逊图书畅销榜榜首位置。

核心内容

网飞公司人才管理的内功心法:

口诀一:高人才密度

口诀二:高坦诚度

口诀三:低管控度

你好,欢迎每天听本书,我是徐玲。这期音频为你解读的是《不拘一格》,副标题是“网飞的自由与责任工作法”。这本书讲的是美国流媒体播放巨头网飞公司的人才管理方法。

如果你不太了解网飞公司,你可以把它看成是“美国的爱奇艺”,只不过网飞的块头是爱奇艺的十多倍,市值将近2000亿美元,与百年老店迪士尼不相上下,是全球最大的娱乐公司之一。很多经典剧集,像《纸牌屋》《黑镜》等,都是网飞推出的。最新消息称,网飞还获得了刘慈欣小说《三体》的电视剧改编权,正在筹备拍摄。

网飞在内容创作方面这么牛,但你知道吗,在1997年网飞刚成立的时候,它的主营业务一点儿都不酷,就是在网上出租DVD光碟。那个时候恐怕谁也不会想到,网飞会长成今天这个样子。网飞之所以成为传奇,是因为它是一部活生生的“超级进化机器”,在短短20多年的时间里,完成了4次不可思议的进化。

第一次进化,是创业1年后,砍掉DVD销售业务,专营租赁业务。当时,DVD销售收入占网飞总收入的97%,而租赁只占3%。为什么要砍掉自己的现金牛?网飞看到,DVD销售拼的是价格,利润只会越来越薄,而租赁拼的是运营能力,这才是网飞的发力点。

第二次进化,是创业3年后,砍掉单件租赁模式,只做会员制,也就是按月度或年度付费。网飞发现,会员制可以取消让客户最不满意的滞纳金问题,客户想租多久就租多久,想什么时候看就什么时候看,你还了旧的马上给你寄出新的,网飞还省了大量的仓储费用。

第三次进化,是创业10年后,启动在线视频业务;紧接着,砍掉DVD租赁业务,专营在线视频。当时,DVD租赁仍然是网飞的现金牛,而在线视频业务还在大幅亏损。做出这个决定后,网飞当年利润下滑92%,股价暴跌70%,网飞CEO里德·哈斯廷斯被《福布斯》杂志评为年度最糟糕CEO。

第四次进化,是创业15年后,网飞从追求海量内容转为追求独家内容,投入重金制作原创剧集,它的开山之作《纸牌屋》一炮走红。从那之后,网飞从一家互联网科技公司,进化为“硅谷+好莱坞”合体的娱乐帝国。

这就是网飞传奇。商业史上有无数家公司死于没有及时开启第二曲线,但这件事对网飞来说好像一点都不难,它不断地从一种业务形态切换到下一种业务形态,人们完全无法想象10年后的网飞是什么样子。

我们更好奇的是,这样一部“超级进化机器”到底是怎么打造出来的,又是怎么运转的?这本《不拘一格》为我们揭开了谜底。书的作者有两位,一位就是前面提到曾经被评为年度最糟糕CEO的里德·哈斯廷斯,另一位是欧洲工商管理学院教授埃琳·迈耶。英文版于2020年9月出版,已连续十几周占据亚马逊图书畅销榜榜首位置。

下面,我们就赶紧来看看这本书到底说了啥。

其实,这本书的英文书名已经剧透了答案——“No Rules Rules”,也就是“没有规则的规则”。听上去很具禅机,但又很让人迷惑。你可能知道,2018年就出过一本大热的书叫做《奈飞文化手册》,作者是在网飞待了15年的首席人才官,她明明白白提出了网飞的8条文化准则,比如“我们只招成年人”“绝对坦诚”等等;那为什么这本书里又说,网飞的真正秘诀是“没有规则的规则”?还有,如果是明确的规则,那么人人都可以学;但要是“没有规则的规则”,叫别人该从哪里学起呢?

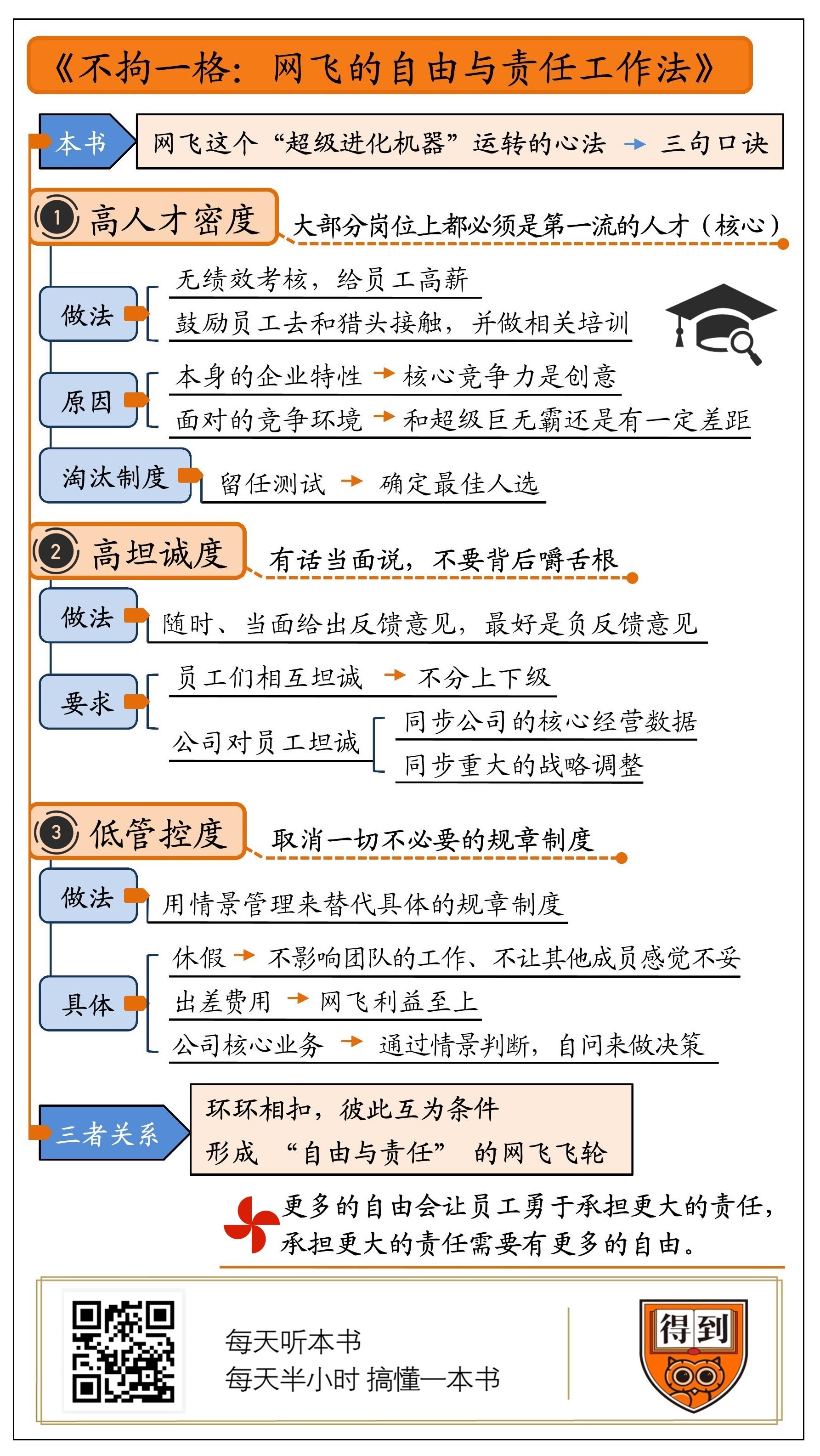

我觉得,可以这样理解这两本书的关系:前一本《奈飞文化手册》教了我们8个具体的招式;而这本《不拘一格》,是在教我们招式背后的内功心法。只有练好了内功,那些招式才不是花拳绣腿;而当内功深厚到一定程度,具体用什么招式已经不重要了。而且,这套内功心法听起来特别简单,就三句口诀:高人才密度、高坦诚度和低管控度。

这三句口诀听起来平平无奇,但是,听起来简单不代表做起来容易,因为这三点都是反本能的。

先来看高人才密度。这是网飞整套心法的核心和基石。什么叫“高人才密度”?在网飞,除了少数操作性的岗位外,其他所有岗位上都必须是第一流的人才。这听起来也不稀奇,很多公司都这么提过。但你怎么把这一点落到实处呢?通常的办法是,对员工进行绩效考核,对绩效好的员工发放高额的绩效奖金,而对绩效差的员工实行末位淘汰。奇怪的是,这两条网飞都没有采用。

网飞意识到,绩效考核有一个关键的前提条件,就是行业环境比较稳定,未来是可预测的,你在一年前定下的目标在未来仍然很重要。但是,网飞恰恰需要在飞快变化的环境中迅速调整方向,随时做出壮士断腕的决策,这时候,你定的那些KPI指标可能会束缚住员工的手脚,让他们固守既定轨道而不敢去大胆探索新路。可以说,KPI指标越明确、绩效奖金越高,公司就越无法摆脱原有业务的惯性。这对传统企业来说可能不是问题,但对网飞来说就是致命的。这就是为什么网飞坚决不搞绩效考核和目标管理。

没有绩效奖金,那网飞要怎么吸引和留住一流人才呢?网飞的办法是,只给固定薪酬,但要给每个员工支付市场上同等级别和岗位的最高薪酬。也就是说,一个网飞员工能够拿多少薪水,不取决于他有多努力,也不取决于他为公司做了多大贡献,而取决于市场愿意给他开多高的工资。

很有可能,一名员工在这一年没有做出什么重大成绩,但由于市场对这类人才需求旺盛,开出的薪酬节节看涨,网飞就要随行就市给这名员工大幅涨薪,让他的薪水始终保持在市场最高水平;反过来,一名员工可能在这一年取得了非常不错的成绩,但这类人才的市场行情平稳,这名员工的工资已经是市场最高水平了,那他就不会获得大幅加薪。

光这一点,很多公司就学不了。但网飞还有一个更奇葩的做法,就是鼓励员工去和猎头接触。

绝大多数公司的老板都非常忌讳自己的员工接听猎头电话、甚至偷偷去竞争对手那里去面试,这通常被认为是一种背叛;但在网飞,完全没有这种禁忌。网飞的高管是这样告诉下属的:市场对人才的需求在持续升温,你们将会不断接到来自亚马逊、苹果或者脸书的招聘电话。不要偷偷摸摸地接听电话,那才是不忠;相反,你应该光明正大地接听电话,并参加面试,弄清楚自己在那些公司可以拿到多少钱。如果发现同样的工作它们给的工资更高,请回来告诉我。

网飞高管不仅仅是口头表达姿态,他们还真的为员工提供相关培训。网飞的首席内容官特德·萨多斯说,他会让所有新员工去读一本叫做《如何将收入从十万升至百万》的书,这本书就是教你如何通过与招聘人员的交谈,搞清楚自己的市场价值。同时,他还会给新员工附上一份相关领域的招聘人员名单。他说,这么做是希望,在网飞工作成为员工的一种主动选择,而不是没的选才勉强留在这里。

说实话,当我读到这一段的时候,是比较震撼的。喊口号要用高薪吸引一流人才的公司很多,能做到这种地步的我还是头一次见到。为什么网飞要用这种极端的薪酬方式来吸引人才呢?主要有两个原因。

一是网飞本身的企业特性。发展到今天,网飞的核心竞争力既不是技术,也不是运营,而是创意。创意领域和操作性领域有个最大的不同:在操作性领域,比如面包师、会计师,一流人才创造的价值可能是普通人才的两三倍;而在创意领域,比如程序员、作家、导演,一流人才创造的价值是普通人才的几十倍、几百倍。对网飞来说,聘用一流人才并不是一种高姿态,而是一种切切实实能带来更高收益的精打细算。网飞的最佳人才策略,就是花高价聘请一个明星员工,来替代掉十个资质平平的员工。

除此之外还有一个原因,就是网飞面对的竞争环境。虽然网飞已经是硅谷巨头,但和超级巨无霸亚马逊、苹果、脸书相比,网飞显然还不是一个量级的。现在这些巨无霸也纷纷杀入内容领域,如果网飞不能开出市场最高薪酬,那么很可能面临人才大幅流失的危险。与其坐等员工被竞争对手挖走,不如主动出击,直接开出市场最高价。这样一来,至少能够保证一流人才不会单纯为了薪酬待遇而跳槽。

说到这儿,你会不会觉得,天啊,网飞员工实在是太幸福了,没有绩效考核,没有末位淘汰,还能一直拿到市场最高薪酬。这样的公司谁不想去?但是你知道吗,不少网飞员工每天上班都提心吊胆,生怕被解雇,甚至有媒体说网飞是在搞“恐惧文化”。为什么呢?因为网飞的淘汰制度非常残酷。

前面说了,网飞不搞末位淘汰,因为末位淘汰只是在公司内部比较,这对网飞没有意义。网飞是要把员工放在整个人才市场中比较:既然你拿了市场最高薪酬,那么就应该发挥出市场一流的水平。仅仅努力是不够的,做到称职也是不够的,你必须保证自己是这个职位上的最佳人选。一旦你不是了,那你就马上面临被解雇的危险。

网飞CEO哈斯廷斯明确指出,网飞不是一个和睦友爱的大家庭,而是一支顶级球队。顶级球队的特点是追求卓越,这里没有弱者的位置,每个位置上都必须是最佳人选,其他人只能下场休息。

那管理者如何判断员工是不是最佳人选呢?网飞有一个著名的“留任测试”,管理者要随时问自己一个问题:如果有人明天辞职,你是会竭力挽留他呢,还是直接接受他的辞呈,甚至感觉松了一口气?如果你的答案是不会挽留,那么不要犹豫,现在马上给他遣散费让他走人,然后去寻找最佳人选。当然,网飞的遣散费给得比较大方,普通员工是4个月薪水,副总裁级别是9个月薪水,足以支撑找工作的过渡期。

反过来,如果员工想要知道自己的饭碗稳不稳,也可以直接问自己的上司:如果我想要辞职,你会不会尽力挽留我?上司可能会给出三种答案,第一是肯定会挽留;第二是不正面回答,而就你的工作给出反馈意见;第三是直接告诉你不会挽留。如果是第三种情况,那留给你的时间就不多了。

这也是网飞企业文化中最有争议的一点。但不管外界怎么看,网飞坚持自己的做法,而且是一视同仁,下到一线员工,上到CEO,都要通过“留任测试”。

比如,网飞的首任CEO马克·伦道夫,在网飞的业务飞速发展时,不再是这个位置上的最佳人选,他把CEO的位置交接给了哈斯廷斯。写下了《奈飞文化手册》、担任了15年首席人才官的帕蒂·麦考德,以及为公司立下汗马功劳的首席营销官莱斯莉·基尔戈,都因为没有通过“留任测试”而离开。而现任CEO哈斯廷斯,也要接受董事会的留任测试,随时做好通不过而走人的准备。

好,前面讲了第一句口诀“高人才密度”,再来看第二句口诀“高坦诚度”。

高坦诚度,从字面上理解就是有话当面说,不要背后嚼舌根。网飞提倡,对于每个人的工作表现,应该抛弃“只有人家问起才给反馈意见”或者“公开表扬、私下批评”等所谓的职场惯例,而应该随时、当面给出反馈意见,最好是负反馈意见,因为负反馈对绩效改进的帮助最大。而且,不单单是上级对下级或者同事之间,下级对上级也要同样敢于提出负反馈。网飞强调,工作的目的不在于取悦老板,而在于对公司有利。如果你明明发现领导做错了却不当面提出来,那你就是对公司的不负责任。

说实话,这一点不算是网飞的独创,其实很多美国公司都提倡这种高度坦诚的企业文化。我知道的最奇葩的一家公司,是《原则》那本书的作者瑞·达利欧创办的桥水基金,他们内部会使用一款APP,你可以把它看作是桥水版的“大众点评”。无论是在开会还是在日常工作中,同事们会随时随地打开这个APP,从几十个维度对你评头论足,给出好评或者差评,当然所有人都是实名的。每个桥水员工都像是一个“行走的餐厅”,身上挂满了各种点评。

但是,如果没有一套成熟的工作方法,负反馈意见就很容易成为个人情绪的发泄,或者是人身攻击。这本书里给出了网飞的“4A反馈准则”、360度书面反馈和面对面反馈法,感兴趣的话你可以自己去看。

还要注意的是,网飞的“高坦诚度”不只是要求员工们相互坦诚,它还有另外一层意思,就是公司对员工也几乎是毫无秘密。

在创业早期,网飞全体员工每周五会聚集在停车场,因为那是唯一可以容纳全体人员的地方,然后大家一起审阅公司当周的财务报表和客户数据,一起讨论指标的变化情况。就算是公司对外绝对保密的战略文档,也会打印好张贴在咖啡机旁的公告栏上。

这件事情也是反本能的。难道公司不怕泄密吗?为什么要把公司的核心经营数据同步给所有员工?一般认为,基层员工只要把自己手头的事情干好就行了,不需要了解公司的经营信息。管理者常常会说:“有必要的话我会告诉你的,不过我觉得你没有必要知道。”

但网飞不这么认为。既然网飞是一只顶级球队,你不可能在比赛时只让球员看自己脚下的那块草坪,而不让他看见整个球场和实时比分。你也不可能通过给球员制定一堆KPI指标,比如控球率、传球次数等等来赢得比赛,很有可能这些指标都占优,结果比赛输了。赢球的唯一方法,是让球队充分理解教练的战略意图,然后每个球员根据场上瞬息万变的形势来随时做出自己的判断。

所以,核心经营数据就是赛场上的实时比分,如果员工对这些数据一无所知,那他们几乎就是在蒙着眼睛打比赛。从这个角度可以看到,没有信息共享,就不可能实现真正的放权,因为员工缺乏足够的信息来独立做决策。正因为如此,网飞坚持和每一位员工同步公司的核心经营数据。

这种做法在一家私人公司是没有问题的,但后来网飞上市了,根据美国证监会的规定,上市公司的财务数据在季度财报公布之前是严禁泄露的。这时候怎么办呢?放弃信息共享的做法吗?并没有。网飞依然坚持向每位员工同步财务数据,但加上了一句警告提示:公司机密,切勿对外公开或者做内幕交易,否则你可能锒铛入狱!哈斯廷斯说,到目前为止,公司的财务数据还从未泄露过。但即使出了问题,公司也只会当成个案处理,不会因此而改变共享信息的传统。

除了同步核心经营数据,网飞高层也会和员工及时同步重大的战略调整。我们来设想这样一个情景:你是部门领导,正在和总部讨论机构调整方案。这个方案有50%的可能性会通过,到时候你团队里的几名项目经理会被裁掉。请问,你现在就该把这个消息告诉他们吗?

一般人的本能反应是不应该。因为一切都还没定,现在告诉员工只会添乱,让他们惊慌失措、分散注意力、无法安心工作。为什么不等方案确定了再说呢?而哈斯廷斯认为,应该立即将消息同步给员工。他宁愿让员工虚惊一场,也不愿意隐瞒消息然后突然宣布裁员,这违背了网飞一直以来的“高坦诚度”原则,会失信于员工。

好,了解了什么是“高人才密度”和“高坦诚度”,下面来看最后一句口诀,“低管控度”。低管控度就是取消一切不必要的规章制度。那么,在网飞公司,哪些规章制度是不必要的呢?除了前面提到的绩效考核、目标管理、绩效奖金,还包括休假审批、出差审批、经费审批、合同审批等等,这些制度在网飞统统不存在。

这又是一个反本能的操作。我们经常说,领导就是做决策的人。但在网飞,领导能不做决策就坚决不做决策,把绝大多数决策权下放给第一线员工。

比如休假制度。一般公司会有固定期限的年假,比如十天,休假之前需要领导批准。但网飞员工的假期是无限的,你想休多久就休多久,不需要领导批准,只需要提前备案就可以了。我知道,听到这儿,你马上会有一连串的问题冒出来:要是有紧急项目、员工又突然要休假怎么办?要是一个部门的所有员工都同时休假该怎么办?

这就要说到“低管控度”的深层含义。“低管控度”不是取消管理,而是用情景管理来替代具体的规章制度。情景管理,就是给员工一把尺子,让他们自己去做衡量,而不是把所有的条条框框事前给你画好。比如休假制度,设定的情景就是“不能让休假影响团队的工作、让其他成员感觉不妥”,员工只要用这把尺子去衡量自己的休假安排,就不会出大问题。

再比如出差费用。员工能不能坐商务舱,每晚的住宿标准是多少,请客户吃饭的招待费是多少,这些网飞统统没有规定。员工用来衡量的尺子只有六个字,叫做“网飞利益至上”。比如,如果员工是大白天坐短途飞机,那他可能选择经济舱;而如果他是大晚上赶飞机,第二天还要做一个重要演讲,那他最好的选择是坐商务舱,这样才能保证第二天有充沛的精力来完成任务。这就是“网飞利益至上”的体现。

这里还有一个小小的插曲。哈斯廷斯说,他原来在报销制度上设定的情景是“你怎么花自己的钱,就怎么花公司的钱”。哈斯廷斯对自己想出来的这条原则非常满意,因为他本人就非常节俭。但他没想到的是,不是每个人都和他一样。很多人花自己的钱就是大手大脚,花起公司的钱当然就更大方。后来通过不断摸索,最后情景设定改成了现在这六个字“网飞利益至上”。

当然了,休假和报销不涉及公司的核心业务,可以放权,但在具体的业务当中,领导还可以当甩手掌柜吗?来设想这样一个情景:你的下属花了好几周时间,拟定了一个提升业务量的新方案,她希望未来几个月自己全力以赴执行这个项目。但是根据你的经验,这个方案肯定会失败。于是,你费尽口舌向她解释,这个方案为什么不行,劝她放弃。但她固执己见,仍然希望能够试一试。这时候,作为领导,你应该动用你的否决权吗?

这里你可以暂停一下,思考两分钟,然后我们来看看哈斯廷斯的回答。哈斯廷斯认为,这时候你应该回到情景判断,问自己这样几个问题:这个下属是不是一名优秀的员工?你是否相信她有良好的判断力?你是否认为她能够给公司带来利益?如果答案是否定的,那你应该做的是回到“高人才密度”原则,马上开掉她;而如果答案是肯定的,那你就应该遵守“低管控度”原则,不要干涉,把决定权交给她。

脸书COO桑德伯格曾经花一天时间,跟踪观察哈斯廷斯的工作,这天结束时她对哈斯廷斯说,“我和你待了一天,却没见你做任何决定,这很有意思。”哈斯廷斯回答说,这正是我所追求的!

我们经常说,“老板的能力就是公司能力的天花板”,这句话是错的。只有老板紧紧抓住“决策审批者”这个身份不放时,老板能力才会成为公司能力的天花板。如果老板能够采用情景管理的方式来放权,公司又同时具备“高人才密度”和“高坦诚度”的特征,那么你的员工迟早会为你捅破天花板。

说到这儿,可能你已经发现了,“高人才密度”“高坦诚度”和“低管控度”不是相互独立的,而是环环相扣,彼此互为条件。你只有提高了人才密度,确保每个岗位上都是高绩效、高自尊的一流人才,你才能坦诚地给他们提出负反馈意见、放心地和他们同步公司的核心经营数据和战略机密;而只有当每个员工都充分获得了这些信息,你才能够取消繁琐的规章制度,运用情景管理让员工独立做决策,最大程度发挥他们的创造性;这种高度自由的环境会吸引更多优秀人才加盟,从而进一步提高公司的人才密度。

有了“高人才密度”“高坦诚度”和“低管控度”这三个抓手,巨大的人才飞轮就能够转动起来,而且会自动加速,越来越快。网飞把这个飞轮叫做“自由与责任”。这对看上去相互矛盾的概念,在网飞这里是完全和谐的:更多的自由会让员工勇于承担更大的责任,而承担更大的责任需要有更多的自由。这就是本书副标题“自由与责任工作法”的含义。

撰稿、讲述:徐玲 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1、 高人才密度:网飞员工没有绩效考核,能拿到市场最高薪酬,但面临残酷的淘汰制度,下到一线员工,上到CEO,都要通过“留任测试”。

2、 高坦诚度:不但要求员工之间彼此坦诚给出负反馈意见,公司对员工也几乎是毫无秘密,和所有员工同步公司核心经营数据和战略调整。

3、 低管控度:用情景管理来替代具体的规章制度。给员工一把尺子,让他们自己去做衡量,而不是把所有的条条框框事前给你画好。