《七次转型》 闫雨晴解读

《七次转型》| 闫雨晴解读

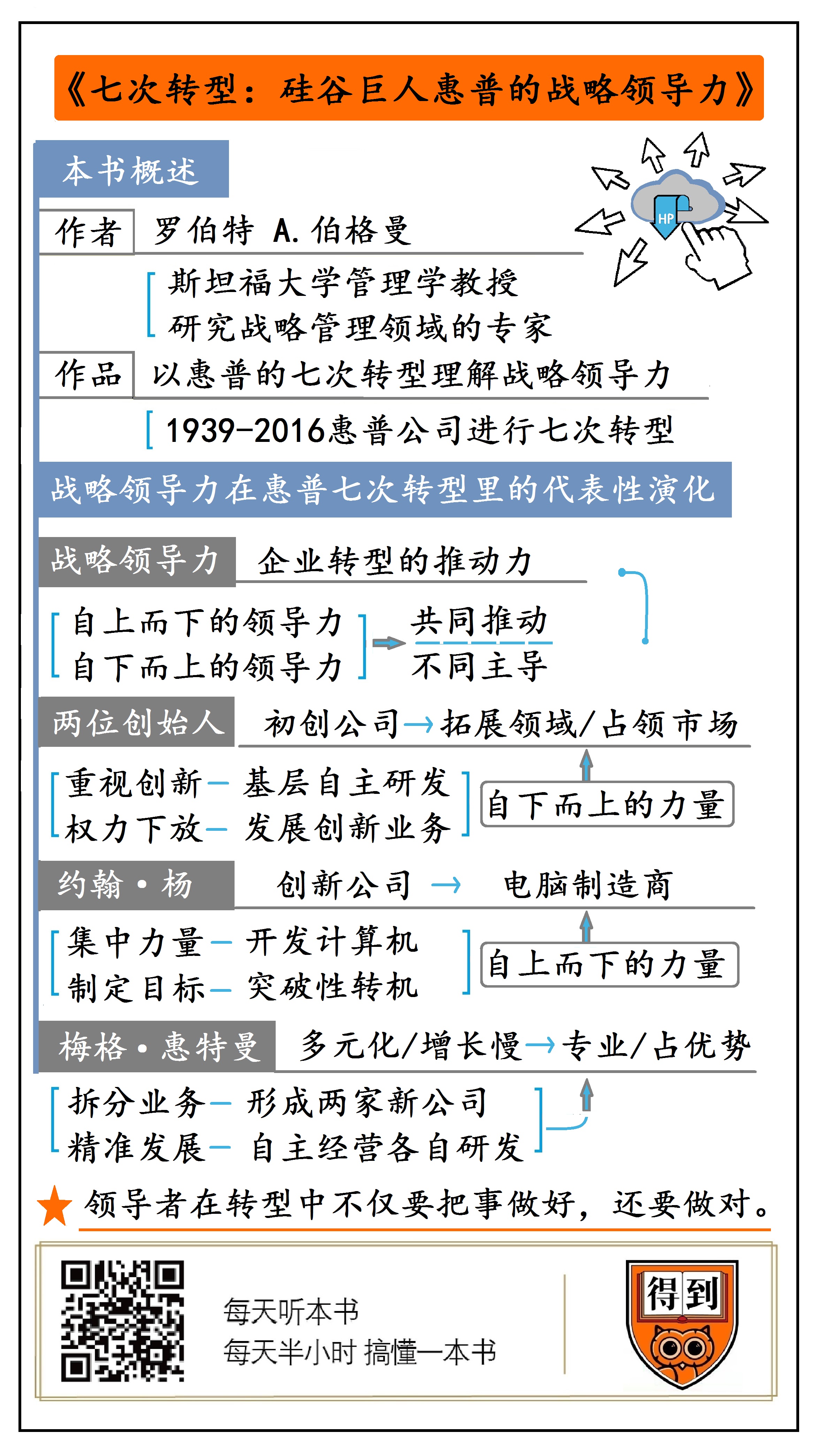

关于作者

罗伯特 A. 伯格曼,斯坦福大学商学院教授,战略管理专家。伯格曼教授是研究战略领导力领域的知名学者,常年为全球大型企业的高管讲授高级经理人课程,担任多家公司的董事和顾问。

关于本书

这是一本战略管理领域的力作。作者深入硅谷传奇企业惠普15年,深度研究战略领导力在惠普七次转型中的作用。本书为创始人、高级经理等管理者们提供了实用的分析工具,帮助管理者应对转型危机,并带领企业从卓越走向长青。

核心内容

一、战略领导力的分类:如何理解战略领导力?什么是“自上而下”和“自下而上”的领导力?怎样合理使用不同类型的领导力?

二、惠普怎样实现的技术创新和战略转型?为何惠普能成为长寿企业?

三、历任CEO在转型中发挥了什么作用?CEO们做对了什么?

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《七次转型》,副标题是“硅谷巨人惠普的战略领导力”。

听到书名有人可能会想,又要给我讲大公司的套路,估计后面就是对惠普一顿猛夸。还真不是这意思。咱们来看看惠普的股价,2000年达到最高点后开始下滑,之后的二十年里有涨有跌,但一直也没回到顶峰。有评论说这家公司老了,进入了萎缩期。现在提到硅谷的科技公司,我们会说苹果、谷歌、脸书或者优步,但很少提年迈的惠普。那惠普现在又不红,为什么还要给你讲它的故事?我的理由很直接,就是因为它岁数大。

截止到2020年,咱们之前提到的那些公司,创办时间最长的不满50年,最短的刚过10周年。而1939年创办的惠普,已经是八十多岁的高龄,这意味着它经历过二战、计算机产业爆发和互联网泡沫。这些经济周期与市场变革,淘汰了一批又一批的企业,而惠普却乘风破浪,成功穿越多次周期,迄今屹立不倒。

说到这儿,我想起之前听过的一个段子。一位老人和年轻人对话,小孩儿很标榜自己的年轻,老人就问了一句:“谁没年轻过,但你老过吗?” 惠普就老过,所以我们不妨带着对历史的尊重,对惠普一次次穿越大周期的感慨,以及对它满身弹痕的敬意,来听一听这位老人的故事。

为什么惠普能活下来?这就要说回本书的标题了,“七次转型,硅谷巨人惠普的战略领导力”。请注意标题里的一个关键词,转型。1939到2016这77年里,惠普公司已经进行了六次转型,本书截稿时正在经历第七次。

我给你简单介绍一下是哪七次转型。最早惠普从一家初创公司,通过第一次转型,成长为领先的测量仪器企业。第二次转型,进入模拟和数字设备领域。第三次转型,发展出计算机和台式打印机业务。第四次转型,成为计算机和打印机行业的全球领导者。第五次转型,尝试进入IT服务行业。第六次转型,成为数字网络和IT服务领域的有力竞争者。第七次转型后,惠普一分为二,变成两家公司。其中一家,主营打印机、计算机业务,叫做惠普公司。还有一家是发展云业务的,起了个新名字,叫做惠普企业。

这本书,就为我们详细梳理了惠普七次转型的过程。本书的主要作者,罗伯特A.伯格曼,是美国斯坦福大学管理学教授,研究战略管理领域的专家。伯格曼教授写这本书的目的,是想以惠普的七次转型为例,来分析什么是战略领导力,以及战略领导力在企业成长过程中的作用。

把“战略领导力”这个词拆开来看,两个词我们都挺熟悉。战略,最早是军事里的用语;领导力,代表管理者应具备的一种能力。可当这俩词合在一起,是什么意思?

读过这本书后,我认为你可以把它理解为,领导者在转型中,带领企业活下来的能力。就是不仅要把事情做好,还要做对。在这其中,伯格曼教授把战略领导力分为两种:自上而下的领导力,和自下而上的领导力。他认为,企业的每次转型,其实都是由这两种力量共同推动的,只不过,每次转型的主导性力量不一样。

本期音频,我从惠普的七次转型中,挑两次最有代表性的来介绍,看看自上而下的领导力,和自下而上的领导力,是怎样发挥作用的。

你可能听说过,硅谷有车库文化。就是指创业者起步的时候,往往是在自己家的或者租来的车库里办公。这个独立空间,可以放置工具,进行实验,使用成本也不高,非常适合作为创业起点。这样的公司有很多,像苹果和谷歌等科技巨头,都是从车库开始创业的,而惠普就是第一家在车库里创业的硅谷企业。惠普当初创立的那间车库,后来被叫做“硅谷的诞生地”。惠普的两位创始人戴维·帕卡德,和比尔·休利特,也被称为“硅谷之父”。他们创业时的第一款产品,就引起了市场的关注。

1939年,两人研发了一种音频振荡器,也就是音响里的一个信号装置。当时这个行业内,竞品的价格在200~600美金。而他们的创新产品,售价能降到55美金。产品大获成功,公司开始赚钱,迅速拓展业务。之后惠普遇到了第一位大客户,迪士尼。1940年,迪士尼推出了一部经典的动画片《幻想曲》,里面的配乐就用到了惠普的仪器。

二战时期,惠普率先进入微波技术领域,还与军方取得合作。除此之外,惠普的测量仪器,比如振荡器和电压表,每年也能产生上百万美金的营收。20世纪50年代,惠普飞速成长,销售额翻了30多倍。在那段时间里,它的音频、计数器和微波业务,都占有领先的市场份额。有了这些成绩,惠普在1957年成功上市。

你看,惠普从一个小电子仪器起家,快速发展出这么多产品线,这主要归功于两位创始人对创新的重视。当时他们将85%的利润用于研发,还成立了“惠普实验室”。早期的科学计算器、喷墨打印机还有台式电脑等,都是在这间实验室研发出来的。 “惠普实验室”专注于技术研发,主要帮助公司发现新的长期机会。

除了“惠普实验室”的集中式创新,还有很多创新是分散在各条产品线的。两位创始人,戴维·帕卡德和比尔·休利特,把权力充分下放,每条产品线,都可以看作独立的个体。这些由经理或工程师带领的小团队,几乎全权负责一个产品。如果市场上出现什么新风向,他们能迅速作出反应,自行决定下一步的方向。

作者伯格曼教授将这种形式,称为“自下而上”的力量。比如说,公司里总会有一些标新立异的想法。如果这些新想法,在经过验证后,具有可行性,那就值得引起关注了。这些新点子,可能会获得更多的资金或人力,甚至成为投向市场的新业务。这种情况下,领导者放权,让员工能自主地在前线开疆扩土,就有益于发挥“自下而上”的力量。

然而运转得再好的体制,也不是永动机。20世纪60年代,计算机产业崛起,当时很多创新企业都想抓住这个机会。但是惠普作为一个重视创新的组织,却表示不感兴趣。这是为什么呢?主要原因,就是惠普之前主张的“权力下放”。

计算机系统相对复杂,涉及到外围设备,操作系统,和处理器等等。如果想让整个体系良好运转,每个部分必须紧密配合。而惠普“权力下放”的传统,让各个组织之间非常松散自由。举个例子,就说独立运作的计算机部门,当时惠普就有37个,它们之间甚至没有任何有效协作。 所有跟计算机相关的生产线,用的都是不同处理器。生产线上的计算机,全配置了不同的操作系统。每年用来维护这些软件的费用,就是一笔巨大开销。其他公司都是偏集中化的管理,而惠普的组织非常分散,这种做法,就像是迷了路。

除此之外,两位创始人的判断也出现了失误。当时惠普硬件业务有一个大客户,叫IBM,那可是计算机行业的头部企业。惠普可能觉得,IBM是自己的大客户,不应该跟它竞争,或者觉得开发新业务成本过高。总之,惠普在一开始选择了观望。当后来发现不得不入场时,惠普只能站在了队尾。

那时计算机行业由IBM主导,其余的市场份额中,有七家小型企业在竞争。作为上市公司,惠普当时在计算机领域的收入,竟还不到其中一家小企业的一半。这时候,惠普还有追上来的机会吗?

就在1979年,惠普的第三任CEO上任,名叫约翰·杨。他是惠普的老员工,曾在公司内部主张发展计算机业务。这位约翰·杨,和我们之前提到的两位创始人相比,非常不一样。两位创始人的管理风格很亲切,被员工们称为“家长般”的管理。而这位新CEO性格很冷漠,估计有部分员工会想,自己肯定不是“亲生的”。

约翰·杨上任以后,虽然内部存在各种反对意见,但他大胆地把计算机系统单独拎出来,作为重点项目。杨还给计算机项目定了一个目标:生产有市场导向的差异化产品,在业内做到领先水平。具体来说,就是生产配有高速处理器的小型机。要知道在这之前,惠普内部没有一个人能说清楚,他们到底要生产怎样的产品。

在书中,作者伯格曼教授,把这种做法解释为“自上而下”的力量。就是由领导们挥着大旗,给各位指一条明路,咱们齐心协力朝美好未来奔去。它的优势也很明显,当领导把目标和步骤都说明白,大家就清楚地知道,接下来该怎么走。

20世纪七八十年代,计算机行业的大浪潮,是大型机到小型计算机的转变。完成这个迭代的核心,是微处理器的发展。当时英特尔、摩托罗拉等企业的产品,在市场上处于领先,它们已经推出了32位的处理器。而当时,惠普使用的还是16位处理器,效率远低于自己的竞争对手。

为了追上对手,杨首先对惠普实验室进行改革。他认为当时的主管,对发展计算机系统缺乏热情,组织内部也没有计算机领域的专家。于是他公开表示,会从这个组织里拿走一大部分经费,用来筹备新的32位系统实验室。

先是突然出现了新部门,后来又被挪走资金,这些举措,让资深员工们的利益受到了影响。大量的利润投给计算机业务,也让传统部门的负责人们,感到非常不满意。当时公司内挣钱的,是打印和测量业务,而最能花钱的是计算机业务。谁愿意总是给一个“新人”白白打工呢?那时候有不少人站出来,反对这种“集权”行为,甚至提出离职。

虽然老员工抗议不断,但杨没有停下改革的动作。杨聘请了IBM的系统架构师乔尔·伯恩鲍姆,并交给他一个单独的产品线。有了新人物的加入,开发32位计算机系统的竞争也开始了。

伯恩鲍姆来之前,惠普内部就有三条16位系统生产线。这么多个团队,都要研发32位系统,公司资源肯定跟不上。当时大家都意识到,最后只有一个团队,能成为领头羊。经验丰富的伯恩鲍姆,给老员工们带来危机感。各个生产线间开始争夺资源,加速研发。最终,有两个团队的架构成为候选。一个是由“外来者”伯恩鲍姆创建的“光谱”架构,另一个是惠普“自己人”开发的“愿景”架构。

作为“外来者”的伯恩鲍姆,在刚加入惠普时,确实有点格格不入。比如说,公司要做一个重大决定,伯恩鲍姆以为,大家就应该聚在会议室里,摆事实讲道理。来惠普之后,他发现,讨论的场景不是高楼里的空调房,而是高尔夫球场,或者帆船俱乐部。在这种社交场合,人格魅力和个人信用,才是决定结果的主要因素。也就是说,要想成事儿,必须得到别人的喜欢。而伯恩鲍姆是新来的,属于“圈外人”,这就注定了伯恩鲍姆的架构再好,也无法得到多数人的支持。

不出意外,约翰·杨选择主要发展由老员工们开发的“愿景”项目。幸好,对于伯恩鲍姆的团队,杨也没有完全放弃。伯恩鲍姆回忆,杨曾这样对他说,“我可能做出了错误的决定,所以我希望你们全速前进,就像准备弯道超车一样。如果你需要更多的资源,就告诉我。”

事实证明,杨留的这个后手,救了惠普。“愿景”架构其实存在极大风险。伯恩鲍姆在IBM时,曾经遇到过类似于“愿景”的项目。种种尝试后,那个项目以失败告终。由于离职时严格的保密协议,伯恩鲍姆不能把这个后果,告诉惠普团队。他只能旁敲侧击,劝他们放弃。果然,“愿景”架构由于负担过重,最终崩盘。而伯恩鲍姆的“光谱”及时救场,成为惠普在计算机业务上的转机。

搭载着32位系统的惠普计算机,在1986年正式进入市场。当时惠普打印机业务的效益非常好,公司有充足资金,支持计算机的市场推广。杨还牵头从外部聘请销售专家,全力护航。

惠普从这次改革开始,逐渐走上电脑制造商的道路。到1996年,惠普在小型机领域的排名提升到了第3,而杨刚上任时,这个数字还是13。杨大胆地运用了领导者的大权,帮助惠普完成了这次重要转型。

从约翰·杨开始,惠普的计算机业务走上正轨,也顺利成为公司最赚钱的业务。可是在2010年,第七任CEO李艾科加入惠普后,出现了一个插曲。当时李艾科宣布,惠普正考虑剥离个人计算机业务。

2000年以后,市场出现转变。惠普的那些客户们,开始对云计算、大数据和软件服务产生大量需求。李艾科及时作出反应,想把惠普从硬件制造商,转型成一个软件帝国。他决定分拆计算机业务,并提出收购一家软件公司。可惜这项收购十分失败,不仅没有实现技术迭代,还让公司亏损一大笔钱。这种方向上的大转弯,实在是突然,客户和员工当然会感到迷茫,而股东跟合作伙伴,也有不满。此时惠普股价下跌20%,投资者对李艾科作出猛烈批评。李艾科上任11个月之后,董事会决定开除他。

此时惠普内忧外患,董事会从外部聘请了第八任CEO,梅格·惠特曼。在2011年加入惠普之前,惠特曼曾是eBay的CEO。在她10年的任职期间,eBay发展成为全球性的电子商务网站。面对危机,惠普请到这位传奇女企业家来当家做主,希望她能紧急救火。

惠特曼上任后,首先要做的就是安抚情绪。CEO需要使用“自上而下”的力量,给员工和股东们吃一颗定心丸。惠特曼宣布,惠普不会抛弃计算机业务,而新的云计算和软件服务也会同时发展。

同时发展新旧业务,是挺难的一件事儿。惠普的打印和计算机业务,已经做得非常成熟。云计算等全新业务,还前景不明。那时的惠普,创新能力已经退化。比起实验室,前任CEO们好像跟华尔街走得更近。研发资金从实验室大幅流出,投向更有利于财务表现的业务中。

创新能力丧失,惠普的转型举步维艰,投资者也对这个现象感到不安。为了提升信心,惠特曼做出一系列动作。她扩大了研发支出,支持实验室的长期工作。人员管理上,她在董事会和基层间建立了沟通渠道,用来更高效地传递自下而上的信息。这一切变革,都是为了能维持新旧业务线的同时发展。2013年,惠特曼在一次会议上表示:“在全新的IT时代,只有惠普能提供从设备到云端交付,所需的所有系统和服务。这也是我们与别人的差异。”

然而到2014年,规模问题变得严峻起来。惠普难以维持并行的多条业务线。我们分别来看一下消费者业务和企业客户。首先看消费者业务这边。过去几十年,计算机和打印机一直是惠普的优势业务。但是,随着移动互联网的发展,个人计算机的销售量逐渐萎缩;而且,越来越多的人用数码设备分享图片,而不是直接打印出来,打印机的需求也大幅减少。再来看企业客户这边,情况也不乐观。企业客户越来越多地将需求转向云计算等IT服务,以及集成的解决方案,但是惠普还无法满足这些需求。

除了业务上的负担,惠普还面临巨大的财务压力。在惠特曼上任之前,惠普接连收购了好几家公司,还开启了股票回购计划,目的是提升公司的股价。这一系列操作,让惠普的债务在2010年底飙升到150亿美元。

在这种情况下,惠普究竟是应该优先发展消费者业务呢,还是企业客户?就好像一个人,你给了他两架朝不同方向狂奔的马车,命令他同时驱赶,甚至还给他指出第三个方向,让他朝目标前行。这个驾车的人因为营养不良,快要没有力气。这可怎么前进?

你可能会说,过去几十年来,惠普一直都是同时发展多条业务线啊。为什么这时就行不通了?因为形势变了。比如约翰·杨时期,传统的打印机和测量业务正处在上升阶段,效益很好,这些传统业务可以为新的计算机业务提供支持,而且这些业务相互之间是紧密关联的。而现在,消费者业务和企业客户两条线的业务关联性不大,又都需要投入大量资金。它们不但不能相互借力,还会相互拖累。

这种情况下,惠普面临两个选择:是保留1100亿美元的多元化业务,在未来几年缓慢增长,还是成为一家业务专注、具有竞争优势的企业,实现快速增长?

2014年10月,这个问题有了明确的答案,CEO惠特曼宣布,公司将拆分个人电脑和打印机业务。曾经的巨人,在随后的一年中,逐渐进化出两个分身。一家是以消费者导向为主的“惠普公司”,它将继续运营计算机等传统业务。另一家是以企业客户为主的“惠普企业”,主营云计算和网络安全等IT服务。分拆形成两家独立公司后,每个新公司的规模更小,方便精准发展不同业务。公司可以自行分配资本,用于各自的研发。

分拆的两家公司,也吸引了新投资者。惠特曼曾在2015年的采访中表示,“分拆公司的宗旨不是要摆脱PC业务,相反,是要拆分成两个新公司。新公司将会有不同的投资者和资本结构。”

对于投资者来说,有的喜欢盈利好的打印业务,有的偏好有潜力的云业务。之前这些都在一个大企业内,只能缓慢地同进同退。而独立之后,投资者就可以助力自己看好的企业,在细分赛道里展开冲刺。

虽然被拆分的两家公司,仍面临严峻的市场考验,但在这次转型中,CEO力挽狂澜,保留了企业的自主经营。惠普将继续在商业的浪潮中,通过持续的转型,应对未来的挑战。

77年的时间里,惠普经历了七次转型。我再为你总结一下,战略领导力在其中三次转型里的演化过程。创立之初,两位创始人采用分权的模式。他们通过“自下而上”的力量,鼓励基层自主研发,发展出多个创新生产线。约翰·杨上任时,为了集中突破计算机市场,他做了类似集权的工作。用“自上而下”的力量把资源收上来,集中力量办大事,并且取得了突破性进展。到第八任CEO梅格·惠特曼,由于业务互补和规模性问题凸显,她又做了拆分的动作。所有业务不再统一,两条不同的线各自发展,权力和资源再次变得分散。

惠普在每次转型中,身段柔软、因时而变。它可以在合适的时候集中力量,又能在危机时像壮士断腕一样,把公司一分为二。面对攻击时闪躲,遇到机会时出击,种种变化,都是为了生存下去。但这些尝试是否真的可以挽救惠普,我们再持续观望。

文稿:闫雨晴 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐溟旭

划重点

1.战略领导力分为两种:自上而下的领导力,和自下而上的领导力。企业的每次转型,其实都是由这两种力量共同推动的,只不过,每次转型的主导性力量不一样。

2.惠普在每次转型中,身段柔软、因时而变。它可以在合适的时候集中力量,又能在危机时像壮士断腕一样,把公司一分为二。