《疫苗的史诗》 田牧歌解读

《疫苗的史诗》| 田牧歌解读

关于作者

本书作者是法国病毒学家让-弗朗索瓦·萨吕佐,他一生都在与疫苗打交道。萨吕佐早年供职于业界享有盛名的法国巴斯德研究所,后来在世界上最重要的疫苗生产商——赛诺菲巴斯德公司工作,并在这里主持过抗病毒疫苗的生产。现在,萨吕佐是世界卫生组织的专家顾问,负责向新兴国家传播疫苗研发技术。

关于本书

本书聚焦于疫苗诞生和发展的历史,通过回顾脊髓灰质炎疫苗、狂犬疫苗、黄热病疫苗、艾滋病疫苗等疫苗的研发和制备历史,向读者全方位地展示了疫苗的方方面面,包括疫苗的技术路径、制备方式、遇到过的困难和质疑,等等。通过本书的叙述,读者能对疫苗产生一个比较全面的认识,理解疫苗对我们的极端重要性,明白任何疫苗的制备都不是一蹴而就的,从而以更包容支持的态度看待疫苗。

核心内容

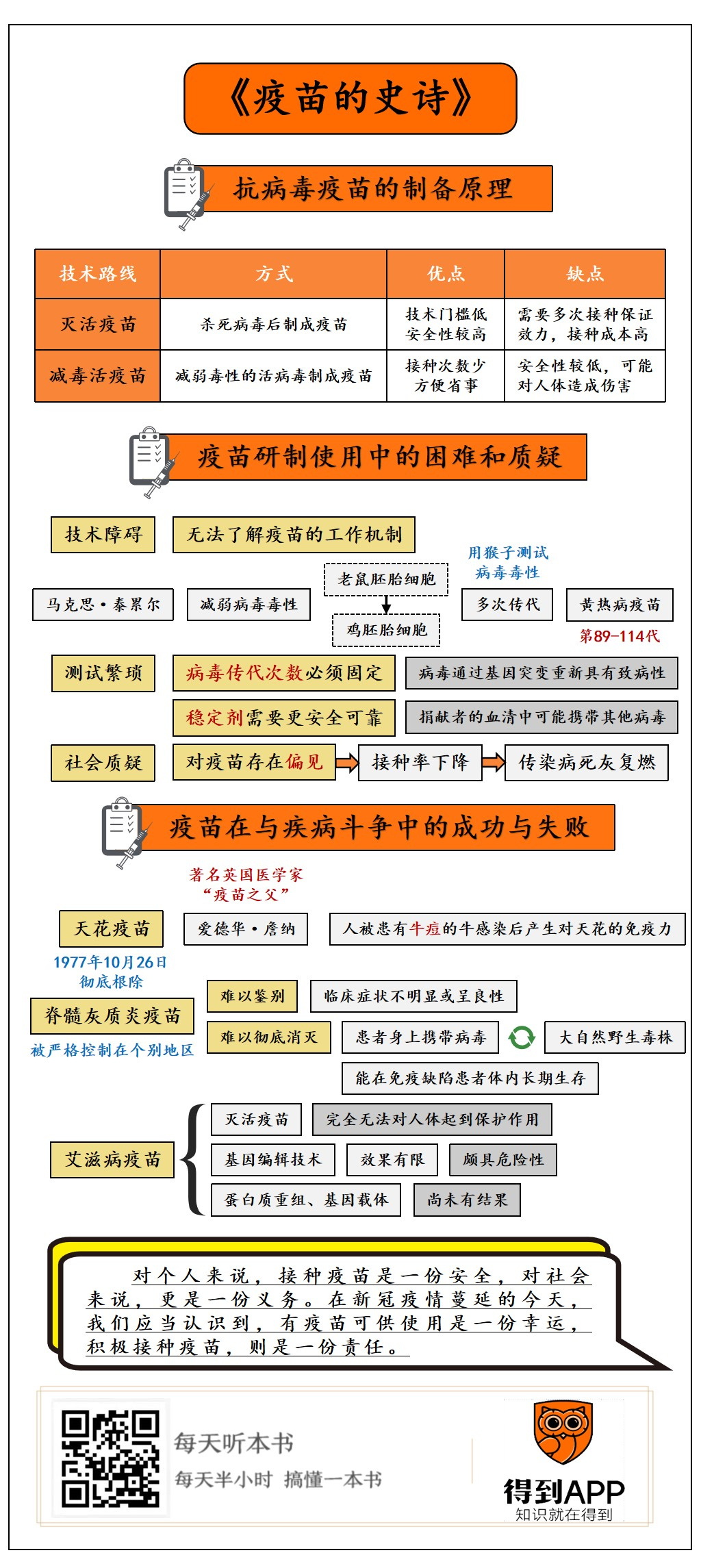

抗病毒疫苗的传统技术路径主要有两条,分别是灭活疫苗和减毒活疫苗,两种疫苗各自有其优缺点,科学家们会权衡利弊选择其一。制备疫苗的基本思路虽不复杂,但实际操作中困难重重,经常有各种意想不到的事故发生,从而影响疫苗的整体安全有效性。实际上,直到今天,我们都没有弄清楚疫苗发挥作用的真正生理机制。因此,我们虽然已经使用疫苗战胜或者阶段性地战胜了很多疾病,但在面对艾滋病等更棘手的传染病时,依然没能制备出真正有效的疫苗。疫苗技术未来的进一步发展,既需要科学家们的持续攻关,也需要包括我们每个人在内,社会各界的理解和支持。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书是《疫苗的史诗》。

说起疫苗,你肯定不会陌生。我们小时候吃过的“糖丸”,是脊髓灰质炎疫苗;上学时都要打的,是甲肝乙肝疫苗;今天全国范围内大规模接种的,是新冠病毒疫苗。正是在种种疫苗构建起的保护屏障之下,我们才能像今天这样拥有安全稳定的生活。

回顾历史,在疫苗被发明以前,影响人类平均寿命的最重要因素之一就是瘟疫:公元前4世纪爆发的雅典大瘟疫,几乎摧毁了雅典文明;1918年爆发的大流感,只用短短6个月,就杀死了至少2500万人;在人类世界中传播了上千年的天花,毒害的人口更是不计其数。

因为疫苗的发明,人类的预期寿命大大提高,但在全球化的今天,瘟疫的传播速度更快、范围更广。一趟国际航班就可以将疫情传播到地球的另一端,这给人类的安全和健康带来新的威胁,而防止瘟疫扩散和毒害最重要的途径之一,就是接种疫苗。

但是,疫苗的研制和推广从来不是一帆风顺的:技术上的障碍、测试上的繁琐和社会上的质疑一直如影随形,可以说,每支疫苗的诞生都极其不易,每支疫苗都凝结着科学家的集体努力,每支疫苗的背后都是一部史诗。在新冠病毒肆虐全球的今天,我们把战胜疫情的希望寄托在疫苗上,因而,我们非常有必要深入了解关于疫苗的方方面面,摒除误解和偏见,建立看待疫苗的正确方式,这是我为你推荐这本《疫苗的史诗》的最主要原因。

本书作者是法国病毒学家让-弗朗索瓦·萨吕佐,他一辈子都在和疫苗打交道,早年曾供职业界享有盛名的法国巴斯德研究所,后来在世界上最重要的疫苗生产商——赛诺菲巴斯德公司工作,并在这里主持过抗病毒疫苗的生产。现在,萨吕佐是世界卫生组织的专家顾问,负责向新兴国家传播疫苗研发技术。萨吕佐拥有丰富的工作经验和专业的技术背景,是带我们回顾疫苗历史、理解疫苗技术的可靠人选。

那么接下来,我就通过三个部分来为你介绍书中内容。第一部分,我们先说说抗病毒疫苗是怎么制备的?第二部分,我们详细聊聊疫苗在研制使用过程中,都遇到过哪些困难和质疑?第三部分,我们再回顾一下,疫苗在与疾病的斗争中,都经历过哪些成功与失败?

好,我们先来说说,抗病毒疫苗到底是怎么制备的?制备疫苗的原理是什么?

19世纪末,“微生物学之父”、法国生物学家路易·巴斯德和他的同僚们,共同开启了微生物学革命,陆续发现了大量微生物病原体。这些微生物主要分为两大类,分别是细菌和病毒。当时发现的细菌病原体有很多,比如能引起伤寒、破伤风、白喉和霍乱的各种杆状细菌,这些细菌的主要特点,是能通过光学显微镜观察,而且可以使用特定的培养基进行培养。但科学家们很早就发现,另一类被称作病毒的微生物病原体,不仅体积小得多,没法用光学显微镜观察到,而且不能独立繁殖,培养起来十分困难,所以,病毒学的发展一度严重落后于细菌学。

20世纪30年代,针对各种细菌类传染病,已经有大量细菌疫苗投入使用,比如霍乱疫苗、鼠疫疫苗、破伤风疫苗等等,但抗病毒疫苗只有天花疫苗和狂犬疫苗这两种。而且针对细菌类疾病,人们很早发现了抗生素这种特效药,但直到今天,抗病毒特效药迟迟没有被发明出来。我们一方面对抗病毒疫苗有着强烈的需求,另一方面抗病毒疫苗的研发和制备又极其困难,所以,这本书就把目光聚焦在疫苗中的抗病毒疫苗这一大类。

今天,抗病毒疫苗的研发已经有了很多技术路线,比如减毒活疫苗、灭活疫苗、组分疫苗、病毒载体疫苗、信使RNA疫苗等等,不同的技术路线有不同的优缺点。但使用时间最长、技术最成熟、制备种类最多的技术路线,当属减毒活疫苗和灭活疫苗,这两种技术路线也是本书着重介绍的。所以接下来,我们就沿着这两种技术路线,聊聊抗病毒疫苗的制备方法。

先来说说灭活疫苗。消灭的灭,活性的活,灭活疫苗顾名思义,就是把病毒杀死之后制成的疫苗。制备灭活疫苗的大体思路并不复杂,主要是通过福尔马林等化学制剂或者加热的方法杀死病毒,然后给人体接种,让人体的免疫系统记住病毒的模样,以便提早产生相应的免疫力。

灭活疫苗的优点很明显,最主要的是制备简单,而且安全性比较高。因为灭活疫苗里只有死病毒,所以注射进人体后不会有潜在风险,而且制备灭活疫苗时,只需要杀死病毒,并不需要其他处理手段,所以制备的技术门槛也比较低。但灭活疫苗也有缺点,因为灭活的病毒不能在人体内增殖,所以整体来看,灭活疫苗对人免疫系统产生的刺激就比较弱,这就需要通过增加接种的次数来保证疫苗效力,无形之中就会提高接种成本。

减毒活疫苗的技术路线和灭活疫苗有所不同,是用毒性减弱了的活病毒制成的疫苗,基本思路是把原本具有致病性的病毒经过多次增殖、减毒后“化敌为友”,让病毒在失去对人体致病性的同时,还能激发人体的免疫系统。这个过程利用了病毒容易发生基因突变的特点,尤其是当病毒从一个物种的细胞转移到另一个物种的细胞时,变异的频率会更高。而一旦一个病毒毒株适应了其他动物细胞的生存环境,对人体的致病性就会或多或少地降低,这就是病毒减毒的大致思路。

相比于灭活疫苗,减毒活疫苗的效果更明显,因为疫苗内的病毒是活的,进入人体内能自我繁殖,刺激人体产生更强的免疫应答,所以接种减毒活疫苗时,一般接种的次数也要少一些,比较方便省事。然而,也正因为疫苗里的病毒是活的,所以减毒活疫苗的安全性不如灭活疫苗那么高,在极端特殊情况下,还可能对人体造成伤害。

两种技术路线各有优劣,科学家们在研发疫苗时,一般都会尝试多种路径,然后具体问题具体分析,衡量哪种路径制成的疫苗最安全有效。目前我们仍在使用的各种疫苗,大都经过了长年累月的检验测试,都拥有最成熟稳妥的制备路径,我们完全可以在遵医嘱的前提下放心接种。

通过刚才的介绍,现在你应该了解了,制备抗病毒疫苗的两种最经典的路径。不管是灭活疫苗,还是减毒活疫苗,制备的方式听起来好像都不复杂,可实际上,疫苗的研发和制备往往都是极其困难的,这是为什么呢?第二部分我们就来说说,疫苗在研制使用过程中,都遇到过哪些困难和质疑?

研制疫苗存在困难的根本原因,在于我们对疫苗的工作机制知之甚少。医学专家、制药巨头默克公司的疫苗研发主管莫里斯·希勒曼博士,曾经一针见血地指出,就算是那些已经投入使用的疫苗,我们其实都搞不清楚它们到底是怎么发挥效果的。科学家们研发疫苗时,很多时候都只能靠着过往经验和不断试错,像盲人摸着石头过河一样,逐渐试出来一条可行的路径,比如,黄热病疫苗的研制就是一个典型例子。

黄热病疫苗是目前所有问世的抗病毒疫苗中,几乎最安全有效的一个,99%的人在注射后一个月内,便可以产生对黄热病的终生免疫力,而且极少出现副作用。但这款疫苗从研发到上市到今天,历经很多困难和挫折,期间的事态反转,更是一波三折。

黄热病是一种由蚊子传播的急性病毒性出血疾病,主要流行于非洲和拉丁美洲的热带地区,感染黄热病毒后,一小部分患者会出现严重症状,其中近一半会在7-10天内死亡。为了对抗这种凶险的传染病,很多医学专家都投身到黄热病疫苗研发的工作中,其中就包括缔造黄热病疫苗传奇的南非医学家马克斯·泰雷尔。

泰雷尔从1934年起,便着手研发黄热病疫苗。在此之前,他的导师虽然已经研制过一款黄热病的减毒活疫苗,效果也很明显,但因为这款疫苗是由小白鼠的大脑制备的,这种技术路线存在先天性缺点,可能会让人体的神经系统受到攻击,引起脑炎,所以,泰雷尔决定另谋他路,通过其他方式制备疫苗。

为了确保安全,泰雷尔一开始想制备不含有活病毒的灭活疫苗,但他通过测试发现,人体注射灭活疫苗后不会有任何免疫反应,所以他又不得不回到减毒活疫苗的路径上来。为了制成黄热病的减毒活疫苗,泰雷尔要做的首先是减弱病毒的毒性。他的方法是让一株致病力很强的毒株,先适应老鼠的胚胎细胞,然后适应鸡的胚胎细胞,最后在鸡胚胎细胞里培养很多带病毒,期间每一次传代他都会用猴子测试病毒的毒性。最终传代到第89-114代时,奇迹发生了,这个黄热病毒株突然失去了对猴子的致病性。

为什么这个毒株会突然减毒呢?科学家们至今都没找到其中的原因,我们只能把它归因于运气,因为后来有人多次在相似条件下重复这一实验,但没有任何一次能再成功地得到减毒毒株,这种运气是独一份的。幸运的泰雷尔团队顺水推舟,用这个毒株制成了黄热病的减毒活疫苗,并进行了大范围的测试,最终结果显示,这种新疫苗不仅非常安全,而且免疫效果非常明显。

故事讲到这里,似乎就应告一段落了。但我们说过,疫苗的研制是一件极其困难的事,对黄热病疫苗来说,真正的困难才刚刚开始。

泰雷尔的疫苗测试成功后不久,便在1937年开始进行大规模接种。但到1941年,意外发生了,原本相当安全的疫苗开始陆续引发一系列接种事故,陆续有二百多人在接种疫苗后患上了脑炎。按理来说,泰雷尔当时已经足够小心谨慎,并且大规模实验也已经证明了这款疫苗的安全性,可为什么又会发生事故呢?

经查明,原因出在病毒的传代上。泰雷尔制备的第一批疫苗,是把原始毒株传代了大约200次得到的,这些培养出来的病毒已经失去了对人体的致病性,非常安全。但1941年生产出来的疫苗批次,使用的病毒已经传代到350多次,而就在这个传代过程中,病毒又“变坏”了,通过基因突变重新具有了致病性,所以,人们在接种这批疫苗后会患上脑炎。

这一事件的教训非常深刻,从此以后为了避免这类意外,科学家们规定,制备疫苗时,使用病毒的传代次数必须是固定的,比如统一都用第200代的病毒,绝不能随意增加传代次数。在采用了这一策略之后,至少对黄热病疫苗来说,就再也没有出现过类似的事故。

不过,脑炎的问题刚解决,新的悲剧又出现了。1942年,美国军方在给士兵统一接种黄热病疫苗时,突然发现在一处军事基地内,接种过疫苗的士兵群体中发生了黄疸疫情。疫情发生后,人们的第一反应是病毒又重新具有了毒性,但后来查明,病毒本身的毒性并没有恢复。

那问题出在哪里呢?原来,在制备疫苗时,为了让疫苗的状态保持稳定,科学家会在疫苗中加入稳定剂。最初的稳定剂是人的血清,虽然血清在加入疫苗前会进行一次消毒,但因为操作程序不规范,有时难免会有自带的其他病毒残留在血清里,而这次黄疸疫情的发生,就是因为疫苗血清的捐献者中,有人携带乙肝病毒,最终导致30多万美军士兵接种了被乙肝病毒污染的黄热病疫苗。这次惨痛的教训,又给疫苗研发者上了一课,从那之后,人们立刻改进了制备程序,不再用人的血清作为稳定剂,而是逐渐替换为更加安全可靠的其他稳定剂。

排除了稳定剂的隐患后,黄热病疫苗的漏洞仍然没有完全堵死。因为病毒是在鸡胚胎细胞中培养的,会用鸡蛋作为制备疫苗的原材料,但鸡胚细胞中可能隐藏着能引发禽白血病的病毒,虽然后续调查发现这种病毒无法感染人类,但这一疏漏还是给科学家们敲响了警钟,如果隐藏的病毒真的能感染人类,那后果简直不堪设想。

经过一系列事故和不断改进之后,泰雷尔的这款黄热病疫苗已经越来越完善,可即便如此,我们依然不能说它是绝对安全的。在之后的接种过程中,陆续出现过多起疫苗事故,少数人在接种这款疫苗后死亡。对此,今天我们能给出的唯一解释是,极个别人身体中的某些特殊生理特征,会让他在接种疫苗后患上爆发性黄热病。你看,对于疫苗来说,各种意外防不胜防,困难总是在意想不到的地方出现,这足以证明疫苗研发的困难。

另外,除了技术上的困难,疫苗还要面对来自社会各方面的质疑。比如,很多人怀疑疫苗是导致自闭症的罪魁祸首。自闭症是一种无法与他人建立情感接触的精神类疾病,自上世纪90年代起,英美国家自闭症的发病数量就开始急剧上升。面对这一现象,很多人都开始试图找到原因,这时就有人盯上了疫苗。比如,英国肠胃病学专家安德鲁·韦克菲尔德就表示,自闭症是由疫苗引起的。

虽然后来的一系列证据表明,自闭症与疫苗之间没有关系,而且韦克菲尔德也被扒出学术造假和收受好处等行为,但社会上针对疫苗的偏见,在一次次捕风捉影后已然形成。很多父母开始拒绝让孩子接种疫苗。比如英国麻腮风疫苗的接种率,在1995年还有92%,可到2003年就只剩80%了,因为接种率的下降,这类传染病又死灰复燃,给很多家庭造成了实实在在的伤害。

即便如此,针对疫苗的怀疑还是不曾停歇。凡是有难以确定病因的疾病,比如多发性硬化、慢性疲劳综合征、婴儿猝死等,怀疑对象中都少不了疫苗。很多研究者利用了社会对疫苗的怀疑心理,做出各种不负责任的假设,来博取眼球。可以说,困难和质疑始终伴随在疫苗左右,这更体现出每一款疫苗的来之不易。

我们已经了解到疫苗制备的方式,以及可能面对的困难与质疑,对疫苗的技术路线有了一个大致了解。那么,接下来第三部分,我就通过三种疫苗的例子,来带你回顾一下疫苗在与疾病的斗争中,都经历过哪些成功与失败。

第一个例子是天花疫苗,它为人类带来了对抗天花的全面胜利。1977年10月26日,随着人类最后一位天花患者痊愈出院,天花这个困扰人类数千年的烈性传染病被彻底根除。消灭天花是人类医学史上最伟大的壮举之一,而人类完成这一壮举,依靠的武器就是疫苗。

这把武器最早来自著名英国医学家、“疫苗之父”爱德华·詹纳。詹纳发现,人被患有牛痘的牛感染后,就会获得对天花的免疫力,在这一现象的启发下,他成功完成了第一例付诸实践的疫苗接种。后人沿着詹纳的路径,不断改进天花疫苗的制备方法,最终通过全球范围的大规模疫苗接种行动,彻底消灭了天花。

但所谓的彻底胜利,也只有对抗天花这一次而已。因为要想彻底根除一种人类传染病,必须有一个前提,那就是这种疾病只能在人类之间传播。一种疾病一旦能跨越物种传播,比如由野生动物携带,那彻底消灭它就几乎是不可能的,而天花恰好就是一种只能传染给人类的病毒。而且,要想消灭一种疾病,还必须有足够有效的疫苗,足够高的疫苗接种率,以及足够好的运气。显然,人类在对抗其他传染病时,就没有对抗天花的那种好运气了。

比如我们要说的第二个例子,脊髓灰质炎疫苗,就只帮助人类获得了阶段性胜利。脊髓灰质炎病毒非常狡猾,它能在人的消化道内繁殖,同时也会侵入人的神经系统,导致脊髓灰质炎。1988年,全球一共报告了35万例脊灰病例,涉及128个国家,脊髓灰质炎给全人类带来了深重的灾难,所以自疫苗问世以来,人类就立刻着手准备彻底消灭脊髓灰质炎。

说起脊灰疫苗,我们肯定都不陌生,你可能还记得小时候吃过的“糖丸”,这个糖丸不是普通的糖,而是针对脊髓灰质炎的口服疫苗。脊灰疫苗全球范围的普及后,到2000年,脊髓灰质炎的全球病例数降至700多例。按理来说,人们早就已经遏制住了脊髓灰质炎的蔓延势头,可到今天为止,人们还是没有彻底消灭这种疾病,脊髓灰质炎还是会时不时地在个别地区重新流行。这到底是为什么呢?

虽然脊灰病毒和天花一样,都只有人类这一种宿主,但脊灰病毒更狡猾。它的病程演变速度比较慢,有时感染者表面上没有任何症状,但其实脊灰病毒已经在其消化道内悄悄繁殖,只有在经过7-10天的潜伏期后,病毒才会发作。而且多达四分之一的感染者在发病后,症状都很轻微,只有百分之一的感染者的病情会演变成脊髓灰质炎。大量脊髓灰质炎患者的临床症状不明显或呈良性,让鉴别工作变得困难重重,所以,彻底消灭脊髓灰质炎的难度也就大了很多。

而且,要想彻底击败这种疾病,就必须全面消灭所有脊灰病毒,不管是大自然中的野生毒株,实验室里的培养毒株,还是患者身上携带的病毒,都必须统统消灭干净,否则脊髓灰质炎随时有可能卷土重来,其中最难的是消灭患者身上携带的病毒。因为口服脊髓灰质炎疫苗的基本原理,就是服下毒性减弱了的活病毒,让这些减毒病毒在肠道内繁殖,促进身体产生消灭病毒的免疫力。在此期间,疫苗在肠道内衍生出的病毒,会被排泄到大自然当中,而这些排出的病毒进入自然环境中,却成了消除脊髓灰质炎的阻碍。

有病例报告显示,曾有21名免疫缺陷儿童在接种减毒活疫苗后,减毒病毒在其消化道内进行了长达数月甚至数年的繁殖,因为免疫缺陷患者体内缺乏中和病毒的抗体,所以这些病毒就能长期在其体内生存,人体反而成了生产病毒的加工厂。比如2001年,加勒比地区的多米尼加共和国,就发生了一次脊髓灰质炎疫情,而这一地区早在10年前就已经消灭了脊髓灰质炎。

调查发现,这次疫情的源头,就来自口服脊髓灰质炎疫苗中的减毒病毒。这些病毒经过人体消化道排出后,在野外和另外的肠道病毒发生了基因重组,重新具有了野生脊灰病毒具有的毒性。虽然这种重组发生的概率很低,但一旦发生就可能让抗疫大业功亏一篑。通过这个例子不难看出,要想彻底消灭脊髓灰质炎到底有多难,各种意想不到的意外事件,都有可能阻碍这场战役的胜利。

幸运的是,在全世界的共同努力下,脊髓灰质炎的流行已经被严格控制在个别地区,绝大多数人已经不用生活在它的阴影下,我们完全可以说,脊灰疫苗帮助人类获得了对抗脊髓灰质炎的阶段性胜利。

疫苗帮助人类取得过不少胜利,但失败的例子也比比皆是,最著名的失败就是艾滋病疫苗的难产。自上世纪80年代艾滋病流行以来,人们就一直在寻找对抗这种免疫缺陷疾病的办法,但直到今天,我们依然没有看到胜利的曙光。

最开始,科学家们想复制已有疫苗的思路,比如制作灭活艾滋病疫苗。曾经成功发明出灭活脊髓灰质炎疫苗的美国医学家乔纳斯·索尔克,就对这一路径抱有信心,他的思路是给病人注射灭活了的HIV病毒,激发病人的免疫反应,从而避免或者延缓艾滋病的蔓延。这个思路听起来没什么错误,但事实证明根本行不通,不知为何,艾滋病的灭活疫苗完全无法对人体起到保护作用。

既然老方法行不通,那新方法呢?法国医学家丹尼尔·查古里就曾试着使用基因编辑技术,在痘苗病毒中嵌入艾滋病病毒包膜蛋白的基因,这样既能让人体的免疫系统记住艾滋病包膜蛋白的模样,又可以用毒性比较低的痘苗病毒降低对人体的伤害。但后面的一系列实验又证明,这种基因编辑疫苗不仅效果很有限,而且颇具危险性。

后来,还有很多科学家沿着各种各样的技术路径进行尝试,蛋白质重组、基因载体等最前沿技术纷纷上马,作者引用2007年的数据显示,光是当年就至少有33项艾滋病疫苗的临床研究。人类从没对一种疫苗投入过如此巨大的努力,但可惜的是,因为HIV病毒的特殊属性,直到今天疫苗的研制依旧没有结果。至少从这个阶段来看,在与艾滋病的斗争中,我们仍然是失败的。

人类使用疫苗对传染病宣战,结果有好有坏,有成功也有失败,但可以肯定的是,随着医学技术的不断进步,会有更多更有效的疫苗被研发出来,疫苗在未来还会继续谱写史诗,造福人类。

生活在这个有着疫苗保护的时代,我们是幸运的,不过或许也正是因为被疫苗保护得太好,以至于我们常常忽略了疫苗的价值。要想理解疫苗的重要性,不妨看看撒哈拉以南的非洲,自从艾滋病在当地蔓延,几年内当地人的平均预期寿命就从60岁骤降到大约40岁。不难想象,如果我们失去疫苗的保护,人的平均预期寿命会大打折扣。

同时,我们也应该清楚地认识到,对个人来说,接种疫苗是一份安全保障,对社会来说,更是一份义务。要想控制乃至消灭一种传染病,社会群体的免疫力必须达到较高的水平,一部分人接种疫苗而另一部分人不接种,最终的结果就很可能是疫情一次又一次地死灰复燃。

回顾历史,不管是成功消灭天花,还是基本控制住脊髓灰质炎,人类采取的战术无一例外都是进行大规模的疫苗接种,而期间疫情每一次的卷土重来,都是因为接种率降低的疏忽和漏洞。所以,在新冠疫情蔓延的今天,我们应当认识到,有疫苗可供使用是一份幸运,积极接种疫苗,则是一份责任。

好,以上就是这本书的精华内容。这本书的全版电子书,已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。你可以点击音频下方的“文稿”查看全文和脑图,你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿:田牧歌转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.针对细菌类疾病,人们很早发现了抗生素这种特效药,但直到今天,抗病毒特效药迟迟没有被发明出来。

2.因为灭活疫苗里只有死病毒,所以注射进人体后不会有潜在风险,但灭活疫苗对人免疫系统产生的刺激比较弱,需要通过增加接种的次数来保证疫苗效力。

3.因为要想彻底根除一种人类传染病,必须有一个前提,那就是这种疾病只能在人类之间传播,如今,只有天花病毒被人类彻底根除。