《隐私简史》 徐学勤解读

《隐私简史》| 徐学勤解读

关于作者

大卫·文森特,英国公开大学历史系终身教授,英国皇家历史学会和皇家艺术学会成员。他的研究主要关注工人阶级、英国和欧洲文学,还有隐私问题,曾出版多本著作,包括《秘密的文化:1832—1998,英国》《希望我没有打扰:19世纪英国的隐私及其困境》《面包、知识和自由:19世纪工人阶级研究》《工人阶级自传》等。

关于本书

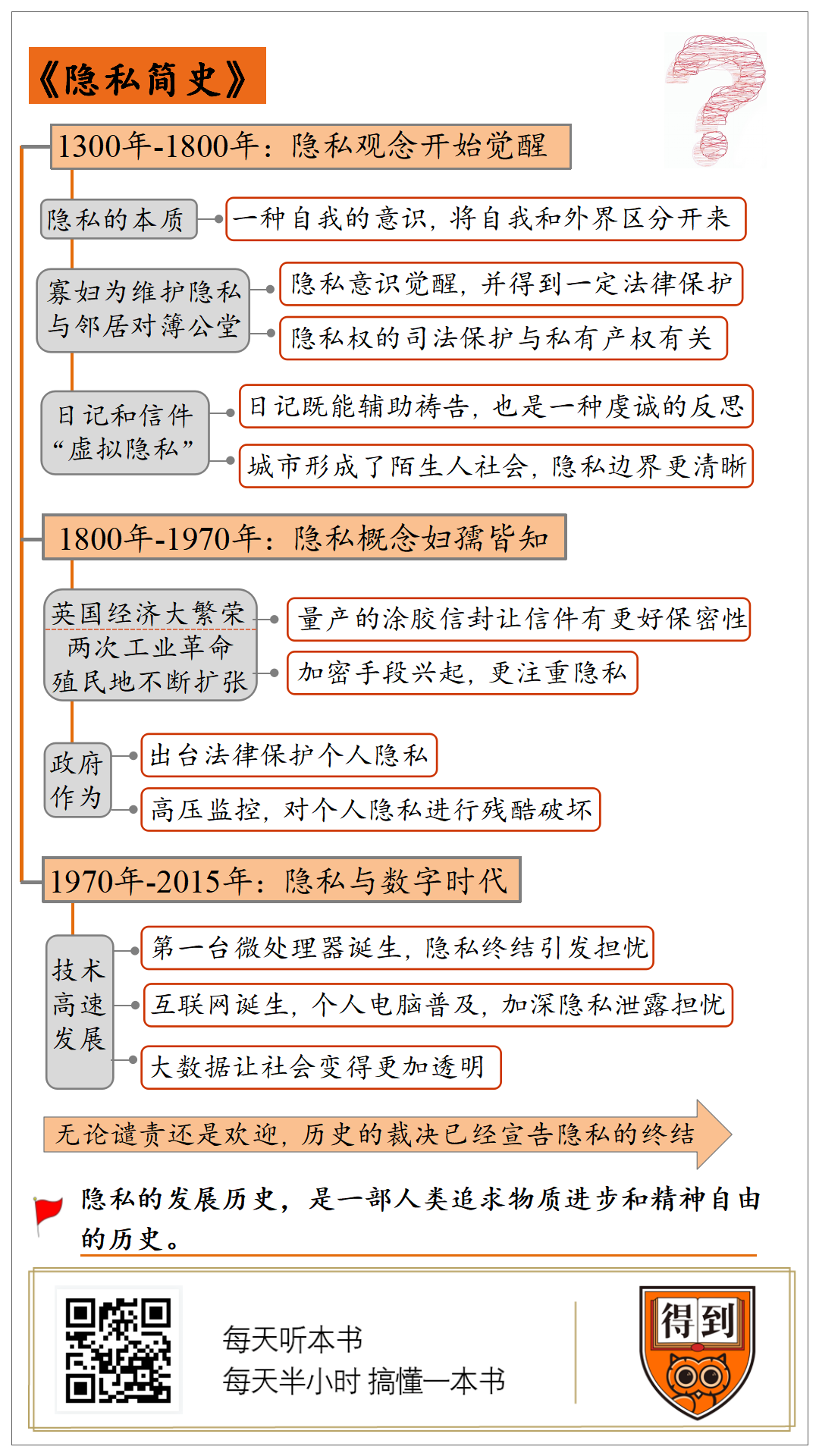

本书系统梳理了1300年至2015年的隐私发展史,从住房、书信、日记、电报、电话、政府监管、互联网等方面,对隐私问题做了细致入微的分析,并详细解答了隐私与宗教、政治、经济、心理、技术等各种社会要素的关系问题。

核心内容

人类的隐私意识是如何觉醒的?隐私的保护和泄露为何是一场永无止境的拉锯战?人类的隐私观念和物质进步有何关联?人们为何会对别人的隐私有强烈兴趣?贩卖隐私与色情文学有何关联?人类的隐私在走向终结吗?隐私消失会有哪些正面和负面的后果?

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤,本期要为你解读的书是《隐私简史》。

隐私是一个人人都关心的话题,从人类学会用树叶和兽皮挡住下半身开始,人类就具备了隐私的意识。随着文明的发展进步,人们掌握的物质财富越来越多,社会关系网络越来越复杂,隐私的范围也就越来越大。

到底什么是隐私?简单地说,就是那些你不愿意被人知道,也不愿意被人侵犯的个人领域,它可以是你身体的某个部位,也可以是你的私密空间或私密信息。隐私的本质,是一种自我的意识,将自我和外界区分开来。自从人的隐私观念诞生以来,就存在着一场旷日持久且永无尽头的拉锯战:一方面,人们竭力保护自己的隐私;但另一方面,那些对隐私的打探、盗取、监控和利用行为,一刻都没有停止。

在过去,那些侵犯个人隐私的,可能是你的家人、朋友、邻居,也可能是政府机构或社会组织;而在当今数字时代,人们议论最多的,可能是互联网企业用科技手段对个人信息的盗取和滥用。以前人们只需要防备身边可见的人,但现在会发现信息泄露主要来自一些看不见的手,你的消费习惯、搜索偏好、行动轨迹都在别人的数据库里,隐私泄露根本防不胜防。

关于隐私的发展历史,其实也是一部人类追求物质进步和精神自由的历史,从隐私的角度回看人类历程,会有很多意想不到的发现。

这本《隐私简史》的作者大卫·文森特,是英国公开大学历史系教授,也是英国皇家历史学会和皇家艺术学会成员,他之前写过《秘密的文化:1832-1998年的英国》和《希望我没有打扰:19世纪英国的隐私及其困境》,这两本书研究的是19到20世纪英国历史上的隐私和秘密文化问题。而这部《隐私简史》,同样是以英国为研究对象,但作者做了更长时段的考察,从1300年写到2015年,把七百多年的历史分成了几段,研究隐私问题的来龙去脉。

作为世界上最早推动城市化和工业革命浪潮的国家,英国人率先遭遇了隐私方面的各种问题,通过这本书,你会看到一部别样的人类文明史。本期音频,我就分三个历史时段来为你解读这本书。

第一个时段是1300年到1800年,这500年里,英国由乡土社会慢慢走上城市化道路,人们的隐私观念和对隐私的保护能力也在不断增强。

为什么要从1300年说起呢?因为作者发现,从那时候起,英国开始有了关于隐私问题的诉讼,也就是说,人们开始会为了维护个人隐私而去打官司。

1341年7月,伦敦的一名寡妇投诉她的邻居,称邻居的房子位于她家的花园旁边,而这栋房子的四扇窗户破损,邻居能透过窗户看见她的花园,这侵犯了她的私人空间。执法部门在经过现场调查后,居然判这名寡妇胜诉,要求被告在40天内修好窗户,并按照惯例处以罚款。

这件事听起来是不是有点离奇?但事情还没完,这名寡妇随后又将另外三户邻居告上了法庭,同样是因为这些邻居能够站在自己家里窥探到她家的隐私。同样,法庭也对这三名被告做出了判决,责令他们在40天内改正问题,并对他们处以罚款。

一名寡妇为了维护自己的隐私,不惜和所有邻居撕破脸皮、对簿公堂,背后是否还有别的原因,已经不得而知。但这个案子至少表明,当时英国人的隐私意识已经觉醒,而且,隐私权能够得到一定程度的法律保护。

这起案件并不是孤例,作者还列出了其他一些。在这些案件中,有的是因为邻居能窥探到自己家里,有的则是邻居未经允许闯入了自己的住宅,这些行为在当时被称为“妨害行为”。这些官司并不一定都能打赢,它们通常需要调解机构不断进行协调。

由此可以看出,那时候虽然人们初步具备了用法律保护隐私的意识,但隐私依然是一件稀缺而富有争议的东西。事实上,在当时的英国,乃至整个欧洲,想要保护自己的私人空间和个人信息不受侵犯,都非常不容易,而其中最主要的原因就是人们的住房紧缺。

在英文里,“隐私”(privacy)这个单词,含有独处、不被打扰的意思。但在14世纪的欧洲,想要拥有一个“不被打扰”的空间,近乎奢侈。当时,无论在乡村,还是城市,人们的居住环境普遍都很拥挤、逼仄。除了在修道院这样的特殊地方外,几乎所有人都要跟自己家人以外的人共同生活,这些人可能是仆人,可能是远方来的穷亲戚,也可能是同事或者访客。

当时的房子普遍狭小,卫生条件也比较差,想要一个人独处或者和某个人单独谈话,都很不容易,人们虽然有保护隐私的意识,但在局促的空间里很难实现。家庭矛盾、财务状况、身体隐疾,或者是一些不伦的恋情和通奸的事件,很容易被仆人或不懂事的孩子偷听或偷窥到,再散播出去,成为街坊邻居议论的话题。

在此后的两三个世纪,住宅空间不断增大,房间的功能不断分化,比如,开始有了客厅和卧室的区分。但是,只有富裕的家庭,才能够配备足够的房间和专门的床,从而将白天和晚上的活动完全分开。对于大部分人来说,即便有了更大的房子,成人、孩子、仆人和访客还是只能随处搭张床铺睡觉,早上起来再把床铺收起来。总之,做饭、吃饭、洗澡、洗衣、干活、玩耍、睡觉、甚至排便,都可能在同一间屋子里完成,个人很难有隐私空间。直到18世纪,大多数家庭还在使用摆在床边的便桶,就因为没有独立的厕所。

由此可见,保护隐私是需要付出成本的。要想拥有更多的隐私空间,就必须建造更大的房子,并在房子的格局上做出设计,而经济的繁荣正是隐私意识的催化剂。少数精英家庭,会在庄园的地下室或者角楼里设计许多小房间,这些房间被用作厕所或私人书房,用来存放个人财务或公务文件,甚至还设计出密室,用来存放贵重物品。

不过,无论房子是拥挤,还是宽敞,房子都是一片独立的私人领地,任何外人想要进来,都需要经过房子主人的同意,都需要遵守一套请求的礼仪。也就是说,对隐私权的司法保护,在最开始是与私有产权联系在一起的。

1604年,英国的法律条文中写道,“住宅就是个人的城堡。”

1763年,英国首相威廉·皮特在一次题为《论英国人个人居家安全的权利》的国会演讲中说道:“即使最穷的人,在他的小屋里也能够对抗国王的权威。屋子可能很破旧,屋顶可能摇摇欲坠;风可以吹进这所房子,雨可以淋进这所房子,但是国王不能踏进这所房子,他的千军万马,也不敢跨过这间破房子的门槛。”这番话后来被简化成一句脍炙人口的名言,那就是“老百姓的房子风能进,雨能进,国王不能进”。比如,国王的征税专员在查税的时候,如果擅闯民宅,就会被重金处罚。

可以说,对私有财产的承认和保护,是隐私权得以实现的基本前提之一,这种法律理念如今已成为一种普遍共识,得到各国政府的公认。

好,说完房子,我们再来说说这个历史时段内与隐私有关的另外两样东西,那就是日记和信件。这两样东西大家都不陌生,虽然现在的记录和通讯手段有所不同,但日记和信件依然是我们平常最注重保护的隐私物件。

我们先来说说日记,作者谈到,刚进入现代早期,“隐私”这个词最常被用到“信教者”的个人日记里。没错,在英国,日记的流行与宗教信仰有很大关系。在宗教改革之前,需要有神职人员作为信徒与上帝之间的媒介,但在宗教改革后,教会十分崇尚个人的冥想和修行,鼓励教徒在家里进行早晚祷告,祷告的时候,教徒可以直接与上帝进行对话。不过,这种私人祷告,需要找到一个封闭的、私密的场所,远离其他人,并要求在精神上高度自省,把自己的情绪和想法倾诉给上帝。

祷告是一种深深的忏悔和赎罪行为,也是一种向心中的神明暴露隐私的行为。而日记既能辅助祷告,同时它本身也是一种虔诚的反思。通过祷告和写日记,教徒们能在灵魂深处与他的救赎者(也就是上帝)进行对话。因而,从16世纪的最后几十年起,写日记越来越成为上层社会的惯常动作。比如,一个人在日记里反思与妻子的婚姻生活,他写道:

“上帝啊,祈求您赐予我们谨慎与智慧以面对未来,您已经恩赐我们彼此相爱,那么容我祈求您,让我们对每次激情都保有决断与力量,莫让不和谐的声音打扰我们之间的柔情。上帝啊,我祈求您让我亲爱的妻子喜爱我可怜的母亲,并让她举止有礼,仪态大方。”

可见,日记是承载个人隐私的一个重要工具,我们今天要想了解历史人物的想法和日常生活,最好的途径之一便是去读他们留下的日记。与日记类似,书信也是一种具有隐私性质的文字,所不同的是,它会涉及写信和收信的两个人。

书信的发展与人口的流动迁徙有关,在英国,亨利八世建立的皇家邮政原本不用于私人通信。直到1635年改革之后,邮政服务才正式开始民用。与此同时,也有很多人依靠朋友、亲戚、雇员顺道送信。无论是用专门的邮政机构,还是托人送信,人们都很难对通信安全绝对放心,信件丢失或者被人偷拆是常见的事。

所以,为了隐藏信里面的内容,写信人会使用封泥之类的工具,还会用密码或者醋、尿液、橙汁之类的隐形墨水来书写敏感信息,以保护商业机密或家族秘密。当政府开始利用通信过程刺探情报,那些受迫害的政治或宗教团体便采用技术手段来隐藏信息。而如果你是敏感信息的接收方,就需要在读完信件后立即将信销毁,以免它落入别人手中,招致祸患。

到1700年,伦敦已经是欧洲最大的城市,居民超过50万,每年有大约8000人从四面八方移居到这里。这样大规模的人口流动,一是促使私人通信越来越频繁,另一方面逐渐在城市里建立起一个陌生人的社会,在这样的社会里,个人隐私的边界会更清晰,邻居和亲朋好友不会随便来打探你的私人生活,但一些新的问题也随之出现。

这就要说到第二个历史时段,也就是1800年到1970年。

英国人口在1801年到1851年之间翻了一番,到1911年又翻了一番。在18世纪之前,英国是一个以农业人口为主的国家,但是到19世纪,城镇人口占比从20%逐渐增长到80%,英国成为世界上第一个大规模城镇化的国家。两次工业革命和不断扩张的海外殖民地,为英国经济的繁荣奠定了扎实的基础。

如果说在前现代社会,隐私只是少数人群才会特别关心的问题,那么在进入19世纪后,隐私已经成为一个妇孺皆知的概念。人们会特别注重保护自己的隐私,同时也会尊重别人的隐私。比如,在与人交流时,不主动打探别人的私事;在进入别人家门时,不管是邮递员、送奶工,还是小商贩,都学会了要先敲门;对于寄居的亲戚、仆人、住家学徒或者旅行者,房主会给他们单独安排住处,与自己的房间区隔开。

信件依然是主要的通讯工具,但那时已经发明了量产的涂胶信封,有更好的保密性。同时,电报技术也被发明出来,电报需要操作员把要发送的内容逐一念出来,但这些操作员被要求“对所有电报内容、业务及其他事项严格保密”。不过,政府和商人还是会担心敏感信息被泄露,所以,电报业直接导致了加密手段的兴起,人们投入大量精力来隐藏信息,这也成就了今天的密码学。

在19世纪,还有一个不得不提的重要发明是电话,电话超越了书信和电报,让人可以和千里之外的人自由交谈,实现了“天涯若比邻”。不过,早期的电话费用昂贵,而且通话双方都要付钱,使用的人并不多。每次通话还需要接线员负责接线,接线员的存在对通话的保密性构成了威胁,也就是说,每次打电话都有第三方在旁听。而且,早期电话的音质很差,人们必须大声吼叫,才能盖过线路里的杂音,这又增加了通话内容被其他人偷听的可能性。

但通讯技术的不断改良,让电报和电话日益成为人们生活中的必需品,尤其在战争时期,即时通讯能力,往往能在关键时刻决定战争的胜负。在一战和二战中,情报战都是战争至关重要的组成部分,交战双方需要千方百计加密自己的情报系统,并破解对方的情报。如果你对密码的话题感兴趣,还可以听一下得到听书解读的一本《码书》,专门讲人类加密和解码的历史。

前面提到,随着经济水平的提高和社会关系网络的复杂化,人们需要保护的隐私也会越来越多,对隐私的保护和侵犯,就像是一对相生相克的孪生兄弟。而之所以会侵犯别人的隐私,有时候并非出于恶意,可能只是出于对八卦的热衷。没错,人类对八卦的兴趣,可能是写在基因里的一种本能,这句话不是我瞎说的,而是著名进化心理学家罗宾·邓巴的研究成果。他曾在《梳毛、八卦及语言的进化》一书里提出,人们通过聊八卦来建立社会关系,进而共同应对复杂的生活环境。

所以,无论在什么年代,八卦总是会有市场。在传统社会,谈论邻居的八卦是一种社交方式,人们喜欢在背地里嚼舌根,把别人的隐私当作谈资和笑料;进入现代社会,八卦甚至变成了一种消费品。作者说,媒体和色情文学的兴起,都和人们热衷于窥探别人的隐私有关。

早期的媒体以打击丑闻、曝光骗局为名,经常去刺探别人的隐私。过去的隐私可能只是在街头巷尾流传,但现在借助媒体的力量,却可能被全国各地的人热议,隐私变成了媒体营利的工具。任何人家里都可能出现一些不便外扬的“家丑”,比如私生子、自杀、精神病、通奸、家暴、离婚、破产等等,这些事情如果被外人知道,所要承担的压力是非常巨大的。所以,媒体给了那些流言蜚语的受害者另一个选项,那就是只要给报社付费,就可以不曝光他们的隐私。你看,曝光居然变成了一种勒索手段,这也就是我们今天所说的“新闻敲诈”。

这种靠贩卖他人隐私敛财的现象,催生了两部重要的法律。1843年,《诽谤法》诞生,其中规定:“任何人若以发表或者威胁要发表有关他人的诽谤内容……意图索取金钱、金钱抵押物或任何有价物品,都应该被定罪,并处以三年监禁。”1857年,《淫秽出版物法》诞生,这部法律试图将新闻业和色情文学区分开。这两部法律的出台,对媒体行业的规范和对个人隐私的保护,都起到重要作用,但是仍然远远不够。实际上,直到今天,仍然有大量娱乐媒体,在靠贩卖明星的私生活为生,明星的绯闻、私生子、艳照门,也总是大有市场,这契合了人类的八卦天性。

刚刚说到,随着人们对隐私的重视程度越来越高,政府会出台法律对个人隐私进行保护,但有时候,政府却又是那个侵犯人们隐私的主体。现代社会,政府为了管理庞大的人口、制定有效的公共政策,需要统计人们各方面的私人信息,人们为了享受政府提供的公共服务和福利,不得不让渡一部分个人隐私,这是可以理解的。比如,在一战时期,英国将掌握全国人口信息作为头等大事来抓,确立了全国人口登记系统,并第一次强制要求英国人在跨出国门时必须持有护照,因为政府对匿名的流动存在恐惧。

在两次世界大战期间,英国政府考虑到国家安全和经济资源的分配,将国家监督力量发挥到前所未有的力度,对信件的拆封检查、对电话的监听相当普遍。这种政府授意的监控行为,饱受诟病,被视为对公序良俗和个人隐私的严重侵犯,因而在战后不久便被停止。

这种监控行为在极权国家更为普遍,比如在纳粹德国,臭名昭著的秘密警察盖世太保,成为维护极权的重要力量,大规模的监视和窃听伴随着刑讯逼供和谋杀,每个人都知道挑战监控行为的下场。这种来自政府的高压监控,是对个人隐私最残酷的破坏,它是与现代文明背道而驰的,因而不可能长久。

本书最后一章的主题是“隐私与数字时代”,谈论的时间范围是1970年到2015年。

1971年,世界上第一台微处理器在美国硅谷诞生,开创了微型计算机的新时代。当时就有人发出警告,计算机的处理和存储信息的能力如此强大,它们“可能成为监控系统的核心,将社会变成透明世界,将我们的住宅、财务、关系完全暴露在大量随意浏览者面前,其中包括病态的窥探、恶意或商业性的入侵。”

从那时起,关于“隐私终结”的预言就一度甚嚣尘上。1983年,因特网诞生;1993年,万维网被发明;再加上个人电脑的逐渐普及,普通网民能够获得的信息,以及自身暴露的信息都越来越多。因而,对隐私泄露的担忧也在同步增加,一些讨论隐私消亡的书纷纷面世,比如《隐私的终结:全面监控如何成为现实》《数据之国:21世纪的隐私之死》《咖啡机中的间谍:个人隐私的终结》,这样的书迎合了人们的担忧,因此很有市场。

英国作家布雷德伯里,曾经在小说《历史人》里大胆虚构了一个没有隐私的未来,说:“世界上不再有私密的自我,社会上不再有私人的领域,没有私人财产,也没有私人行为……人类要让所有事物都透明开放”。在那样的社会,“没有什么是不能面对的问题,已经不再有隐瞒,不再有神秘黑暗的灵魂所在。我们都站在全宇宙观众的面前,一览无余。”

随着互联网的普及和迭代,针对计算机行业的法律规范越来越健全。到1980年,经济合作与发展组织中的一半成员国,都已经通过或拟定了数据保护的相关法律。但是,在数字时代,保护个人隐私与去监管化、开放市场存在着明显的冲突。因此,欧洲公约建议:“有必要协调‘尊重隐私’与‘信息的人际自由流动’这两种基本价值观。”

尽管人们意识到要加强保护个人隐私,也确实诞生了不少保护隐私的法律条文,但人们还是没法阻止隐私的日益消减。“我们的隐私比北极冰川消融得更快,技术的侵蚀速度超过了法律体系的保护能力。”而且,这个潮流似乎是不可逆的。

人类进入大数据时代,无数的互联网公司和移动终端,随时随地在收集用户的个人信息,并将这些信息转换成各种算法推荐,或者直接变卖;而遍布在街头巷尾的摄像头,也已经成为城市景观的一部分,人们对此已经日渐麻木。

2010年,Facebook的创始人扎克伯格说:“你已经没有隐私了。克服克服吧!”2018年,百度的创始人李彦宏说出了类似的话,引起轩然大波。他说,“中国人对隐私问题的态度更加开放,也相对来说没那么敏感。如果他们可以用隐私换取便利、安全或者效率。在很多情况下,他们就愿意这么做。”这番话遭到网友的猛烈抨击,但我们又不得不承认,他说出了部分事实。

大数据正在以前所未有的速度推动经济社会的发展,社会在变得越来越透明。在一个可以用隐私换取便利的时代,人们对隐私的敏感性在减弱,一个明显的例子是,当我们在安装一款手机应用的时候,很少会去阅读系统弹出的“个人隐私协议”,对是否允许访问个人通讯录、照相设备和定位功能,我们通常也会不假思索地点击“同意”。这个小小的举动,意味着我们为了获得某种服务,愿意让渡自己的部分隐私。

尽管手机软件泄露个人隐私的事件频繁发生,尽管广告推销电话让我们烦不胜烦,但人们对此无可奈何,只能寄希望于有关部门加强监管和处罚,而大多数时候,都只能是忍一忍或者在心里骂一句,也就过去了。移动互联网时代,人们所面对的是一张巨大的数据侦查网络,这张网络无所不在,个体根本毫无还击之力。

而谁掌握了最多的数据,谁就掌握了掌控和预测未来的能力,得数据者得天下。

纵观人类的隐私发展史,可以发现,不同时期人们对隐私的重视程度是不同的,隐私的边界范围也是不同的。不过,需要注意的是,无论在任何时代、任何社会、任何阶层,从来都没有存在过绝对的隐私。哪怕是权力至高无上的君王,都还有一部“起居注”,来记录其每天的言行举止。在某种程度上,“起居注”也是一项监督和约束帝王德行的工具,提醒帝王不得暴虐无道、荒淫无度,要注意自己在历史上的名声。

关于个人隐私始终有很多争论,不过,也有乐观者认为,隐私的消失和社会的透明化是人类发展的必然趋势,它会有两个正面作用:一是让社会的动员能力变强,行动效率会前所未有地提高,尤其在应对灾难时,会发挥意想不到的作用;二是可以更好地塑造人性,因为个人的言行会被网络记录,并且随时可能被他人查看,所以,人们会更加注重自己的举止文明,注重建立个人的信誉和品牌。这是一种新的隐私观。

对于隐私的消失,《隐私简史》的作者并没有给出明确的立场。他只是说,“无论态度是谴责,还是欢迎,历史的裁决已经宣告了隐私的终结。这意味着,不管是在现实中,还是在期望里,我们都要与过去彻底决裂。”

隐私权始终是人最基本的权利,无论未来人们的隐私观如何变化,我认为有一条基本准则是永远不应该逾越的,那就是不得以任何或崇高、或卑劣、或自私的目的,出卖别人的隐私。因为,不正义的手段,不可能导向任何正义的结局。

撰稿、讲述:徐学勤 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

保护隐私是需要付出成本的,经济的繁荣是隐私意识的催化剂。

-

在传统社会,谈论邻居的八卦是一种社交方式,人们喜欢在背地里嚼舌根,把别人的隐私当作谈资和笑料;进入现代社会,八卦甚至变成了一种消费品。

-

有一条基本准则是永远不应该逾越的,那就是不得以任何或崇高、或卑劣、或自私的目的,出卖别人的隐私。因为不正义的手段,不可能导向任何正义的结局。