《钱锺书的学术人生》 陈章鱼解读

《钱锺书的学术人生》 | 陈章鱼解读

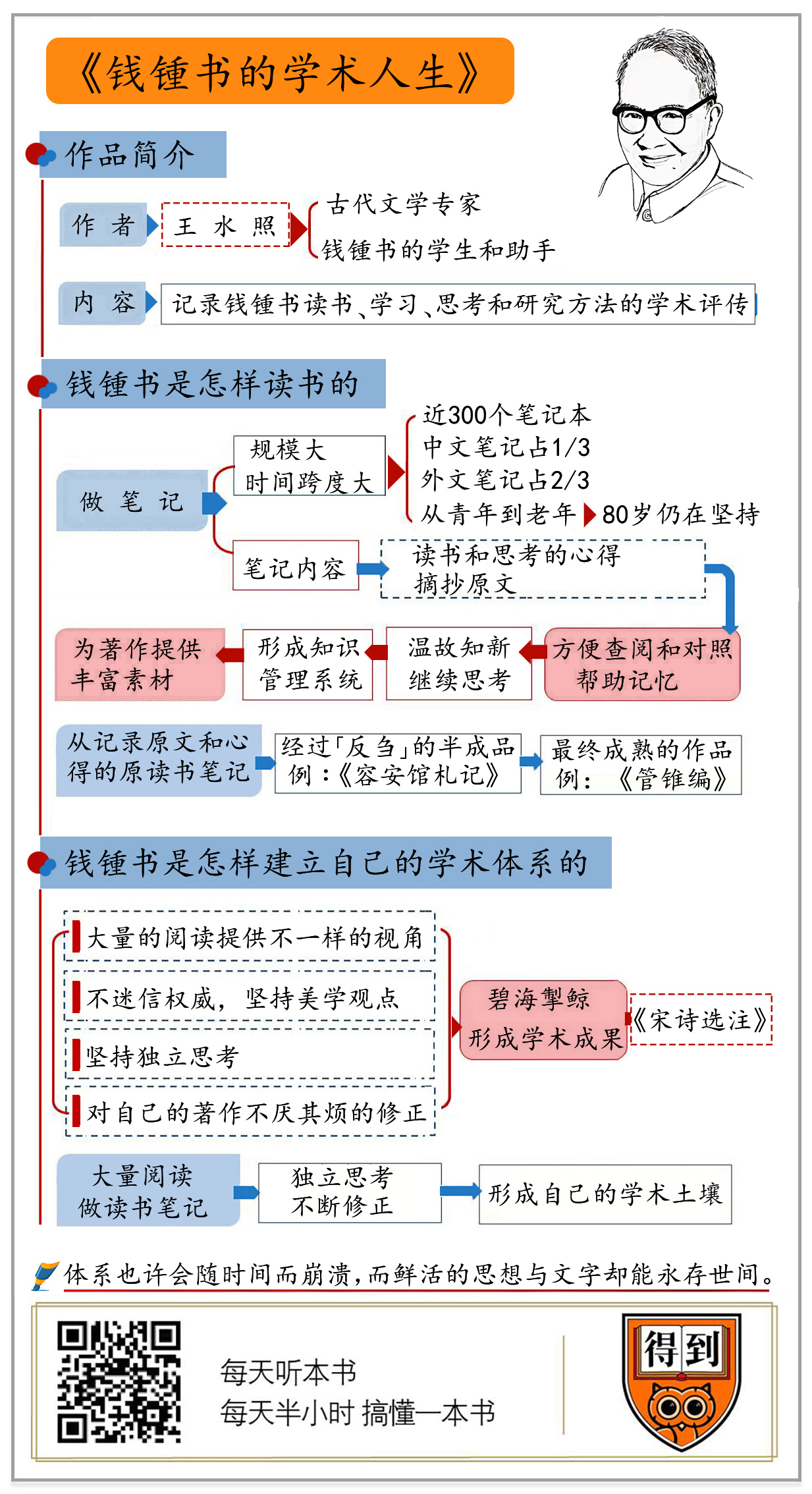

关于作者

王水照先生是古代文学的专家,曾经担任复旦大学中文系教授和博士生导师。1960年,刚刚从北京大学毕业的王水照被分配到中国社会科学院文学研究所工作,所里要为每一位年轻同事配备一名导师,王水照的导师就是钱锺书。此后将近20年的时间,王水照一直是钱锺书的学生和助手。

关于本书

王水照教授曾于中国社科院任钱锺书先生助手多年,对钱锺书的学术、生活有深入的了解。本书共分四辑,涉及钱锺书的生平曲折、为人处世、学术成就尤其是宋诗方面的成就、对钱锺书手稿集的解读与探讨等多个领域,既有作为学界同仁对钱锺书学术上的精辟解读与探讨,亦有作为朋友、学生角度的温情缅怀,多有一手材料和独家见解。

核心内容

聚焦在两大重要问题:

1.钱锺书先生是怎么读书的?

2.钱锺书先生是怎么建立自己的学术体系的?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《钱锺书的学术人生》。

关于钱锺书先生的「人生」,相信你已经了解得不少。但是,说到钱锺书先生的「学术」,我们心中的印象往往是充满了矛盾。

一方面,咱们每个人都知道钱锺书先生那是学问大家,学贯中西,但是如果细问一句,钱先生具体搞的是哪方面的学术呢?他有哪些学术成果呢?这些问题咱们都答不上来。哪怕是想要给一个笼统的概括,像什么「国学大师」、「文学泰斗」,似乎放在钱先生头上也都不太合适。

另一方面,钱锺书先生是如何做学问的?这个我们也不了解。我们都知道钱先生博览群书,甚至还有传说,说他有照相机一样的记忆力,读一遍书就能过目不忘。那这些书籍他是如何消化吸纳的?对他的学术研究又有什么帮助?这些问题我们也答不上来。

所以你看,关于钱锺书先生,留给我们的印象是极其割裂的。对于他的整体评价,我们非常一致,他聪明、厉害,是一位大师。可是对于他具体的学术成就还有治学方法,在我们的印象里,几乎是一片空白。

这本《钱锺书的学术人生》,就能帮助我们填补这些空白。

本书的作者王水照先生,是古代文学的专家,曾经担任复旦大学中文系教授和博士生导师。1960年,刚刚从北京大学毕业的王水照被分配到中国社会科学院文学研究所工作,所里要为每一位年轻同事配备一名导师,王水照的导师就是钱锺书先生。此后将近20年的时间,王水照一直是钱先生的学生和助手。

所以这本书中提供了大量关于钱锺书先生的第一手资料。很多言论、事件都是王水照先生亲耳所听,亲眼所见。更难得的是,这本书不是一本普通传记,而是一本学术评传。也就是说,传记里重点展现的,不是钱先生的人生故事,而是他读书、学习、思考和研究的方法,这些内容在其他书中,是很少提及的。

接下来,我将分成两部分为你解读这本书。第一部分,我们来看看钱锺书先生是怎么读书的。第二部分,我们来看看钱锺书先生是怎么建立自己的学术体系的。

我们先来看第一个问题:钱锺书是怎样读书的?

就像咱们前边说的,一直以来,都流传着一个关于钱锺书先生的传说:他有照相机一般的记忆力,甭管什么样的书,读完一遍都能记住。所以,钱锺书先生这么大的学者,一生都不藏书,不管是在牛津大学上学的时候,还是回国以后,他只要读书就去图书馆,读完了就记住了,坐在家里慢慢背着玩就行了,当然就不需要藏书了。

这个传说,可以说是半真半假。钱锺书先生家里边不藏书,这个是真的。据王水照回忆,当年他经常去钱锺书先生的家中,向他请教学问,他就发现,钱先生的家里边只有一只书柜,书柜上边也只有两种书,除了几部工具书,剩下的只有钱锺书先生的父亲留下的一些珍贵典籍。杨绛先生也回忆说,钱先生爱买书,也有一些人和单位时常给他寄新书,但是书一读完,钱先生随手就送给别人了。所以,家里边确实是没有什么书。

说钱先生爱往图书馆跑,这个也是真的。在中国社科院的文学研究所工作时,常常去图书馆找书。新分配来的大学生,常常能在图书馆碰见钱先生,听他的现场介绍,他们发现,几乎每一本书,钱先生都能如数家珍。

所以,钱锺书先生不藏书是真的,爱往图书馆跑也是真的。那个传说里边只有一点是假的,钱先生并没有过目不忘的本领,他是靠另一种方法帮助自己,那就是做读书笔记。

钱锺书先生留下来的笔记,其规模之大,在中国学者中,要算数一数二的了。目前可以找到的钱锺书先生亲手所写的笔记,有将近300个笔记本,其中,中文笔记占了三分之一,外文笔记占了三分之二。

这将近300个笔记本是什么概念呢?从2003年开始,商务印书馆陆续将钱锺书先生的这些笔记整理出版,今天你在网上就能找到全套的《钱锺书手稿集》,一共是70多本书,将近五万页,字数是数千万字。

这几千万字绝大多数,都是钱锺书先生的读书笔记,也是他一生做学问的根本。

根据杨绛先生的回忆,钱锺书先生读书非常勤奋,做读书笔记更加勤奋。他会用比读书多一倍的时间,来做读书笔记。从青年到老年,这个习惯从没有间断过。

王水照后来读钱锺书先生的笔记时,发现有的地方,钱先生的笔记写得歪歪扭扭。你要知道,虽然钱先生做笔记时常常用的是草书,也会有涂涂画画的地方,但是基本上都很规范整齐,于是王水照就感到疑惑,为什么单单这几十页的笔记写得七扭八歪呢?后来对照做笔记的时间,他发现这些笔记是在1993年底到1994年做的,原来那个时候钱先生动了一次大手术,摘掉了一个肾,后来又发现了膀胱癌,继续住院治疗。所以这几十页笔记,是钱先生在两次大手术之间做的读书笔记。

80多岁的钱先生,在身体状况极其糟糕的情况下,依然坚持抄书和做笔记。

钱先生在做笔记的时候,不仅会记录自己读书和思考的心得,也会摘抄原文。就连《水浒传》《红楼梦》这样的常见书,他也会大段大段地抄下来,一方面方便查阅和对照,另一方面也是帮助他去记忆。所以,钱锺书先生的博闻强识,一方面固然因为他的记忆力强。更重要的,还是得益于他做笔记的习惯。

这种方法并非是钱锺书先生的首创,更多是来自于老一辈学者治学的习惯。中国古代的学者,很多会把读书生活和学术生活合二为一,读书、抄书,再把碎片化的体悟和心得汇总成自己的思想。

比如明末清初著名的思想家顾炎武,他的家训中就有一条叫「著书不如抄书」。顾炎武最著名的著作《日知录》,也是他读书思考的笔记汇总。

钱锺书先生读书抄书的习惯,也是来自家学。他的父亲钱基博先生就是一位国学家,曾经担任过清华大学和南京大学的国文系教授。钱基博先生曾经写过一篇文章,其中的大意是,我的儿子钱锺书能够继承我做学问的方法,从前人的书中获得发现。有一天人们要是把我们父子俩写的日记整理出来,把其中有价值的部分汇总成书,应该能成为相当不错的学术著作。

也确实像钱基博先生所说的一样,钱锺书先生的这些笔记,成为他做学问的丰厚土壤。

这些笔记承担了两个重要的功能。第一,它是钱锺书先生的知识管理系统。

根据王水照的回忆,他当年常常去找钱锺书先生请教学问,钱先生喜欢在房间里边走边高声谈话,有时因为自己的绝妙比喻而爽朗大笑,有时取出他的读书笔记本说上一番。他的读书笔记本满页密密麻麻,不留天地,一无空隙,但他一翻就能找到需要的地方。他和钱先生每次谈话,总是整整一个下午。往往谈话过程中,王水照会做记录,回去再去查钱锺书提到的典籍。

有一次,他们聊到八股文的起源,钱先生说道一半,突然一摆手,对王水照说「等等,给你看看我的笔记。」从屋里取出一册笔记本,翻到其中一页,一边看着一边给王水照解说,从韩愈、柳宗元一直说道明清的八股文,分析其中相通的地方。王水照听着听着,忍不住凑过去看钱先生的笔记本,钱先生调皮地把笔记合上,用家乡话说,不能再给你看了,给王水照「馋」得不行。

这虽然是笑谈,但是也能看出一个关键信息,那就是钱先生也会时常翻阅自己的笔记,温故知新,继续思考。依靠这套知识管理系统,钱先生能驾轻就熟地调取信息,尤其是常常能跨越文献甚至是语言,将其他人想不到的材料信手拈来放在一起比较。比如,他能随手从《红楼梦》中的《葬花词》勾连起奥地利的诗歌名作,比较这其中的异同,也会把《三国演义》和《蒙田随笔集》的片段放到一起比较,讨论人们在悲伤时刻的真实反应。这些看似是神来之笔,其实都是他经常翻阅笔记时获得的体悟,绝不是靠查阅文档和检索关键词就能做到的。

这些笔记的第二个功能,就是为钱锺书先生的著作提供了丰厚的素材。

钱先生说,获取资料是为了「立说悟理」,从资料到知识,再到思想和体系,这是研究工作的一般进程。

以往我们会觉得,做学问搞研究,应该是先宏观而后微观,从框架到内容,要先确定课题,再确定架构,之后拟定大钢,组织材料,最后才是完成著作。总而言之,一部著作应该是自上而下这么搞出来的。

但是钱锺书先生做学问却是另一种方向,他先是大量阅读,勤做笔记,积累了一个丰厚的学术土壤,而他的著作则是自下而上从这个土壤中自然生长出来的。

比如钱锺书先生最著名著作《管锥编》,成书的过程在别人看来,很有些传奇色彩。那时钱先生刚结束下放劳动,重新回到中国社科院的文学研究所,他和杨绛先生借住在研究所的一间研究室里。屋里只有两张床和两张桌子,家徒四壁,连一个书架也没有。研究所的图书室也没有开放,就在这样的条件下,钱先生硬是靠着他那几麻袋的笔记本,完成了一百三十万字的皇皇巨著。

实际上,如果对照一下《管锥编》和钱锺书先生的手稿笔记,就会发现,从笔记到著作,是有一个明显的生长过程的。

在钱锺书先生的中文笔记里边,有二十多个笔记本,明显是经过钱先生重新整理和编排的,这其中包含了将近800条笔记,钱先生自己给这些笔记编订了目录,并且取了个名字叫《容安馆札记》。

这些笔记已经不是钱锺书先生边读书边记录的原始笔记了,而是经过了重新的思考和整理,或者用杨绛先生的话来说,是钱先生经过「反刍」之后的成果。可以说,已经是半成品的学术著作了。

把这些对照在一起,我们就能看出钱锺书先生读书消化的全过程了。从记录原文和心得的原始读书笔记,到经过「反刍」的半成品,再到最终成熟的《管锥编》。钱先生的学问和思想,就是这样从碎片到体系,逐渐生长出来的。

这种从碎片到体系的方式,乍听起来有点反常识,毕竟我们从小到大,写个800字作文,老师都要求我们先定题目,再列提纲,想好了再写文章。但是实际上,很多研究者和创作者,在写作时都是反过来的。

比如20世纪伟大的文学家纳博科夫,他就有个习惯,喜欢在卡片上写东西。因为卡片随身带着很方便,无论在哪,只要有了灵感,就能随时记下来。在一次接受采访时,纳博科夫就说,他发现索引卡片真的是进行写作的绝佳纸张,他不是从开头写起,一章接一章地写到结尾。而是积累了很多卡片,在创作小说的时候,他就把这些卡片上的内容混搭,随意组合,所以他的小说的结构都非常精巧。

在一次采访中,相声演员郭德纲的徒弟,也透露过郭德纲创作相声的方法,每当自己想出有意思的内容,或者听到别人说的有意思的话,郭德纲就会记一个小纸条,一段时间之后,他会攒一塑料袋的纸条,之后,他就把这些纸条都铺在桌子上,看怎么找到一个脉络,把这些有意思的内容串联起来,变成一段相声。

可见,钱先生这种自下而上的创作方式,值得我们学习。

直到今天,钱锺书先生的这些笔记,依然有值得挖掘的宝藏,比如钱锺书先生曾经三次通读《全唐诗》,并且在笔记中列出了自己选择的唐诗佳作,2020年,人民文学出版社根据钱先生的笔记,整理出版一套《钱锺书选唐诗》,你在得到电子书,就能找到这套书。不知道钱先生的笔记中,还有多少这样的笔记值得人们去挖掘。

接下来,我们来看第二个问题:钱锺书先生是怎么建立自己的学术体系的?

钱锺书先生的学问广博,想要把他整个的学术体系梳理清楚,这个太困难了。要想说清楚这个问题,最好是看他在一个领域的专题研究。我们可以拿一本书来举例,那就是钱锺书先生编写的《宋诗选注》。

《宋诗选注》出版于1958年,是钱锺书先生在新中国成立后公开出版的第一部著作,也是他重要的学术成果。

其实,在中国社科院的文学研究所成立时,钱锺书先生原本是外国文学组的成员。当时郑振铎先生是文学研究所的所长,同时兼任中国古代文学组的组长,就把钱先生借调了过去,结果只借不还,钱先生就专门负责研究中国古代文学了。

当时人民文学出版社委托文学研究所,希望能够编一部普及性质的宋代诗歌选,郑振铎先生把任务交给了钱锺书先生,钱锺书先生基本上是单干了两年,把这个选集搞了出来。完成书稿之后,钱先生曾经写过一首诗,诗中化用杜甫的诗句,用「碧海掣鲸」,也就是大海中拽鲸鱼,来形容自己为这个普及性选本投入的心力。

为什么一个普及性的选本投入了这么大的心力呢?因为钱先生有更大的追求,他是想借助这本书,为宋代诗歌做一个系统性的总梳理。

既然是总梳理,那么首先就要先看清宋代诗歌的全貌。

我们都知道,古人编纂过《全唐诗》,这部书虽然有错误和缺漏,但是终究是一代诗歌的总汇,钱锺书先生选唐诗的时候,《全唐诗》就提供了极大的便利。但是到他选宋诗时,就没有这个便利。

现在你去书店里找,倒是能找到一套《全宋诗》,但是那是1998年出版的,比《宋诗选注》晚了四十年。

所以,据杨绛先生说,钱锺书在编写《宋诗选注》时,没有从选本到选本,而是从各类总集、别集中直接选诗,几乎把宋人的诗集都读了一遍。

巨大的阅读量,首先给钱锺书先生提供了不一样的视角。钱锺书先生很多新的发现,都是建立在他的阅读量之上的。

比如在研究宋诗之前,钱先生也研究过宋词。研究古诗词的人,有一句话叫「诗庄词媚」,也就是诗歌庄重,词就比较妩媚。我们又知道宋代分成北宋和南宋,靖康之变之后,宋代的中心从开封转到了杭州。于是有人直接提出「东南妩媚,雌了男儿」。这两个妩媚加在一块,好像宋词,尤其是南宋的词,就几乎没有阳刚之气了。钱锺书先生就写过一条札记,一口气列举了三十多首南宋文人写的词,在题材和风格上都是雄阔苍劲这一路的,就彻底把「东南妩媚」这种偏见给驳倒了。

到了《宋诗选注》这里,钱锺书先生不迷信权威,坚持观点的态度就更加明确了。

最有代表性的就是他选择诗歌的标准。在《宋诗选注》的序言里边,钱先生列出了「六不选」:

• 押韵的文件不选;

• 学问的展览和典故成语的把戏不选;

• 大模大样的仿照前人的假古董不选;

• 把前人的词意改头换面而绝无增进的旧货充新不选;

• 有佳句而全篇太不匀称的不选;

• 当时传诵而现在看不出好处的不选。

这六不选,既有钱先生自己的态度,字里行间还带了一点他特有的俏皮和幽默。这「六不选」是钱锺书先生对诗歌的标准,下边还有他对于自己的标准:

「我们也没有为了表示自己做过一点发掘工夫,硬把僻冷的东西选进来,把文学古董混在古典文学里。假如僻冷的东西已经僵冷,一丝儿活气也不透,那么顶好让它安安静静的长眠永息。一来因为文学研究者事实上只会应用人工呼吸法,并没有还魂续命丹;二来因为文学研究者似乎不必去制造木乃伊,费心用力的把许多作家维持在「死且不朽」的状态里。」

在选择诗歌时,钱先生就严格按照这样的标准。甚至一些很有名气的诗歌,就被这样的标准给卡了下来。

比如文天祥的《正气歌》就没有入选《宋诗选注》。这在学术界引起了一些争议,有人为此还专门质疑甚至攻击钱先生。钱锺书先生自己的回答很明确,《正气歌》借用了大量前人的文句,比如开篇的「天地有正气,杂然赋流形。下则为河岳,上则为日星」,就是借用了苏轼《潮州韩文公庙碑》中的文句。这样的化用在《正气歌》中还有很多,那么这首诗就属于「六不选」的范围内了。

当然,钱先生从来没有贬低过文天祥的思想和气节。他在别的文章中,曾经夸赞文天祥从元兵的监禁里逃出来,跋涉奔波,尽心竭力,要替宋朝保住一角山河、一寸土地,失败了不肯屈服,还写下了极沉痛的作品。

只不过,钱先生认为,鉴赏诗歌既然是一种文学研究,根本的出发点就应该是从文学和美学的角度,而不能只看史学的价值。他曾经说要「严防评赏文学作品时的越位和错位」,标准应该是「以能文为本,不当以立意为宗。」

可以说,坚持美学观点,坚持独立思考,既是钱锺书先生对自己的要求,也是他最看重的特质。

20世纪60年代,钱锺书先生第一次招收研究生,王水照的一位大学同学想要报考,托他问钱先生,应该阅读哪些参考书。钱锺书先生回答说,用不着什么准备,准备也没有用。

果然,钱锺书的试题,考得不是具体的文学知识,而是对艺术审美的真实把握。

比如试卷上有若干首没有写名字的诗作,要求考生辨认出它们是学习唐宋哪些大家的风格。另一道题抄录了一首白居易的代表作,但是不是让考生做诗歌赏析,说出背后的意境和思想特点,而是要求指出其中是否有败笔,为什么是败笔。

有的考生没有独立思考的能力,还是用那套诗歌鉴赏的标准,采用了什么表现手法,体现了作者什么样的思想内容和观点态度,这样的人云亦云,在钱先生那里当然就过不了关。

这就是钱锺书的一个评价原则,他非常重视文学创作如何处理对前人的学习。假如模仿痕迹太重,甚至有抄袭嫌疑,不管作者身份多重要,被抄袭的对象多么不重要,都是有问题的。

比如他觉得《儒林外史》参考前人的地方太多,觉得《金瓶梅》修辞立意不凡,而《红楼梦》偷学《金瓶梅》的地方很多,这些评价都能看出钱锺书先生的批评态度。包括咱们前边提到那部《钱锺书选唐诗》,里面也有很多诗歌,可以看出钱锺书先生的这种取舍标准。

除此之外,钱锺书先生在《宋诗选注》里给每位诗人的写了简短的评传。因为对宋诗有整体的把握,所以他的评传特别能体现宋代诗歌的发展脉络,哪位诗人开创了新的流派,哪位诗人继承和发展了前人的风格,这之间的路线极其清晰。将这些诗人小传放在一起,就是一部宋代诗歌的简史。身在台湾地区的胡适先生,读到了《宋诗选注》,他对于选择的篇目颇有些不同的意见,但是对其中的注释还有诗人评传都大加赞赏。

可以说,钱先生的美学标准,以及对宋代诗歌发展脉络的梳理,让《宋诗选注》成为了不起的学术成果。

钱锺书先生做学问,还有一点不得不提,他对自己的著作,总是不厌其烦地修正。

1959年,也就是《宋诗选注》出版的第二年,钱锺书先生送给一位日本友人一本《宋诗选注》,上边有亲笔改动90多处,大概是3000多字,一律是端正的楷书。出版不到一年时间,钱先生就进行了如此之多的修改。从1958年到1992年,这30多年的时间里,借着再版重印的机会,钱先生总是要做一些修订。钱先生自嘲自己是「钱文改公」。只要生命不息,他的著作也一直在生长。

到这里,这本《钱锺书的学术人生》其中精华的部分,我就为你解读完了。

读完这本书,我还有一个感受想要和你分享。

大多数的学者,他的读书方法我们都不好学,倒不是因为方法很难,而是我们根本没法还原他的读书过程。我们今天能看到的,都是他们已经成型的著作,这些学者,会像老狐狸走过林间,用自己的大尾巴把后面的痕迹给扫得干干净净,只把自己那些了不起的洞察留给后人。如果我们对着著作,想去做逆向工程反推他的思路,这个几乎是不可能。

但是钱锺书先生,他的学术和人生是打开的。我们每个人,都能从中学到一些读书、思考的方法。

而且钱锺书先生,他的阅读、思考和著作,都有一种活泼的生机,他不是用一个框架去框住自己,而是用自己的勤奋和智慧,先去建立一片学术的土壤,再让思想在里边自由地生长,甚至在他故去之后,他的学术还能继续生长。这恰恰印证了,体系也许会随着时间而崩溃,而鲜活的思想与文字却能永存世间。

撰稿、讲述:陈章鱼 脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

钱锺书先生大量阅读,勤做笔记,积累了一个丰厚的学术土壤,而他的著作则是自下而上从这个土壤中自然生长出来的。

-

坚持美学观点,坚持独立思考,既是钱锺书先生对自己的要求,也是他最看重的特质。

-

钱先生的美学标准,以及对宋代诗歌发展脉络的梳理,让《宋诗选注》成为了不起的学术成果。