《金翼:一个中国家族的史记》 暗蓝解读

《金翼:一个中国家族的史记》| 暗蓝解读

关于作者

林耀华,福建古田人,社会学家。曾在燕京大学读社会学,师从吴文藻,后赴美留学,在哈佛大学读人类学。林耀华在获得硕士学位后回国任教,培养出许多优秀学者,并主持了一系列社会学和人类学的研究,在我国社会学研究方面可谓是居功至伟。

关于本书

这是一部以小说形式写成的社会学作品。它以一个传统家族的兴衰沉浮为背景,通过主人公黄东林如何从分家之初接近“净身出户”的状态,发展到后来几乎凭借一己之力支撑整个家族的历程,从中展现出了中国乡村家族的组织与生活方式。作品既将中国传统家族生活的方方面面娓娓道来,同时又把中国乡村社会在面临时代变革时的种种反应表现出来,在开拓了人类学研究成果表达新途径的同时,又提供了真实可信的中国形象,意义非凡。

核心内容

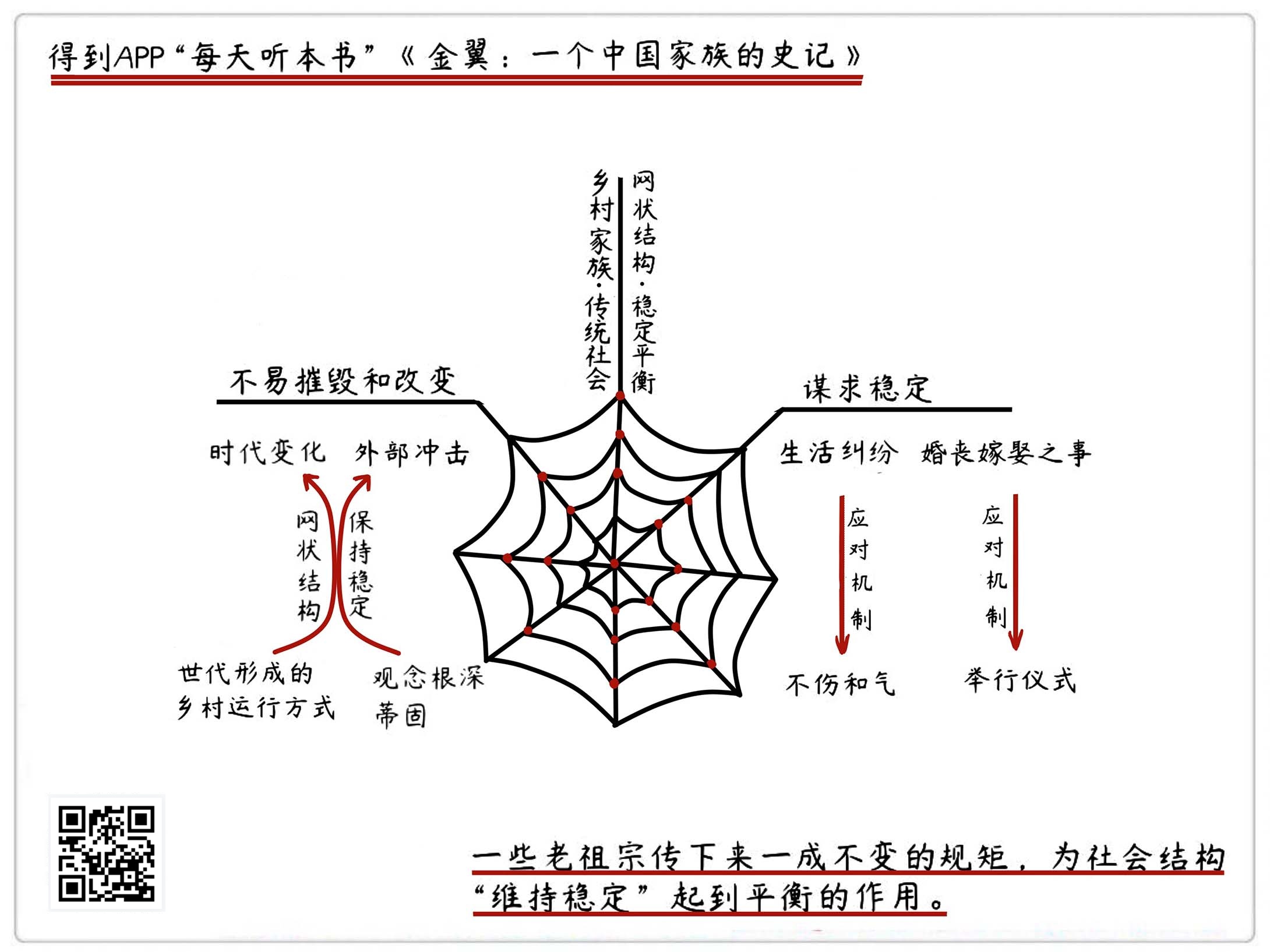

中国传统家族和社会,呈现出“网状”的基本形态,它决定了中国传统社会的生活方式。千百年来,为了维持这一结构的稳定,人们一方面在日常生活中始终谨记“不伤和气”的处事原则,另一方面又会在面临重大变故时举行相应的仪式,保证社会结构的稳定。当面临外部条件改变的冲击时,这一结构体现出极强的稳定性与适应性,即便在当下,仍旧在发挥作用。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《金翼:一个中国家族的史记》,这本书的中文版大约17万字,我会用大约25分钟的时间,为你讲述书中精髓:中国乡村家族的生活方式、中国传统社会的组织结构,以及人们如何应对20世纪的社会变迁与经济转型,从中反映出中国传统社会的运行机理与内在逻辑。

先讲一个故事。西汉初年,汉高祖刘邦为了巩固统治,采用了“郡国制”,也就是在设立郡县的同时,又把自己的许多亲戚、重臣分封到各地,统领诸侯国。这一政策除了可以让诸侯国保卫朝廷,在恢复经济方面也很有用。可是眼看经济恢复得差不多了,诸侯国的势力也变得很大,渐渐就对中央的统治产生了威胁。所以后来的汉朝皇帝只好想办法削弱他们的势力,但都不彻底,直到汉武帝想出了一个叫“推恩令”的政策,才完美地解决了这个问题。

推恩令是什么呢?简单来说,它是让一个诸侯国的国主,在拥有一个继承人的同时,还要把皇帝的恩典“推”给其他儿子,也就是其他儿子可以瓜分原有的诸侯国。这样一来,一个诸侯国一下子就被分成了许多份,势力自然就被削弱了。

汉武帝是个有雄才大略的皇帝,推恩令只是他很多成功治国方略中的一项。但推恩令的成功,从侧面反映了一个问题,那就是分家对于一个家族的巨大影响。这个道理并不难理解,因为不论是大到富可敌国的名门望族,还是普普通通的平头老百姓,分家总会让上一辈的基业“一变多、多变少”。这对于家族而言是一种危机,不过危机也总含有希望。今天要说的《金翼》这本书,书中的故事也正是由分家这样一种情况开始的。

《金翼》写的是上世纪三十年代福建古田的故事,而它的作者林耀华也正是福建古田人。林耀华出生于1910年,18岁时只身赴北平求学,在燕京大学读社会学,他的老师是大名鼎鼎的社会学家吴文藻。吴文藻的妻子是文学家冰心,在他的学生里,还有后来写出了《乡土中国》《江村经济》等一系列经典作品的社会学家和人类学家费孝通。吴文藻特别赏识林耀华,专门给他争取到了一笔奖学金,支持他到美国留学。于是1940年林耀华去了哈佛,读的是人类学,不过只待了一年,他就回到了战火中的祖国,在燕京大学任教,当时燕京大学为躲避战乱,从北平迁到了成都。他后来又主持了一系列社会史和人类学的研究,培养出许多优秀学者,在我国社会学研究方面可谓是居功至伟。

《金翼》这本书写于林耀华在哈佛任教期间,当时他刚获得博士学位不久,但因未婚妻生病,于是就留在哈佛陪伴未婚妻,自己靠做助教维持生计。这期间他把先前收集到的研究资料做了一个整理,再结合自己的生活经历,写了一部有关传统乡村生活的小说。原本只是聊作消遣,但当1944年这部小说《金翼》的英文版在纽约出版以后,却引起了多方关注。这部作品以小说形式写成,而其中的资料却是以扎实的人类学方法收集而来的。作品既将中国传统家族生活的方方面面娓娓道来,同时又把中国乡村社会在面临时代变革时的种种反映表现出来,开拓了人类学研究成果表达的新途径,又提供了真实可信的“中国形象”,从而引发了学界诸多讨论,其影响力甚至比他正经写出的学术著作还要大。直到现在,《金翼》一书仍然是林耀华的代表作,在中国社会学研究领域也很有分量,真可谓无心插柳柳成荫了。

今天,咱们就来聊聊《金翼》这部小说,它以一个传统家族的兴衰沉浮为背景,通过主人公黄东林如何从分家之初接近净身出户的状态,发展到后来几乎凭借一己之力支撑整个家族的历程,从中展现出了中国乡村家族的组织与生活方式。我们会重点谈到中国传统社会和家族的基本形态,几千年来,这个形态是如何维持稳定的,以及它在社会外部环境冲击下,会发生什么样的改变。

先说说中国乡村家族的组织方式,以及里面体现出传统社会的网状基本结构。关键词:网状结构。就像前面提到的,《金翼》讲家族,一开始是从分家写起。就像我们小时候常常听到的那个故事,“一根筷子易折断,十根筷子抱成团”。中国传统观念里一直强调团结、强调集体观念,所以分家这种事情往往是很避讳的。但到了某些时候,这个家又不能不分。儿子长大要自立门户,老人去世没人主持家族秩序,分家就势在必行了。

所以这里面隐含的关键,就是这个分家,往往是作为一种应对机制而存在的,它应对的是家族原有状态的改变。传统的家族就像是一张网,这张网本来保持的是一个平衡的稳定状态,但是,一旦其中的某根线断了,或者长短粗细发生了变化,势必就要求整张网都要做出调整,才能继续维持平衡,不然就会出乱子。而另一方面,中国传统的农耕社会,安土重迁,分家分的也只能是权力和财产,但大家彼此仍然挨得很近,关系上并不会被切断。从更大的范畴上看,他们仍然是一个共同体,这就形成了一张多中心的大网,根本上还是一个家族。

但是分家之后的家族,还是和以往不一样的,不一样就在于每一个分出来的家庭,都有了自己的中心,而这个新的中心与家族成员之间的相对位置改变,使得成员的地位也与往日不同。像《金翼》里的主人公黄东林,父亲、祖父相继去世,分家之后他的大哥东明成了一家之长,他一心伺候土地,但东林却不愿意过这样的生活,只想着出去闯荡,这令家族内部很是不满,可也没有太多办法。在这里,第一次分家后的黄家,大哥成了新的中心,但和他平辈的二哥东林也有机会选择自己的生活。如果他们的父亲仍然健在,这种情形便不会发生,因为在以血缘关系为纽带的传统家庭里,小辈是绝不可能以下犯上的。东林不顾家人反对外出经商,后来还自己娶了媳妇,这都是他在分家后地位发生变化的体现。

除了家族内在地位的变化,东林也努力在外部社会谋求自己的地位。他开始卖花生,和姐夫张芬洲一起在镇上开店,逐渐编织起了自己的人脉网。靠着努力和人脉网,东林的事业蒸蒸日上,经营范围从卖花生扩展到贩鱼、卖药,这些生意靠的都是人脉,像贩鱼就是朋友介绍的生意,而卖药则是因为姐夫芬洲本就略懂医术。东林还自己做主娶了媳妇,尽管从传统上来说,婚姻大事往往要听命于家长的安排,但他的经济实力,以及与一家之主,也就是大哥此前的矛盾,让他自主安排婚事变成了可能。

东林娶了媳妇,黄家的第二次分家也就不可避免。这次分家其实也是水到渠成,毕竟东林已经逐步脱离了原本的家族圈子,经商的他与务农的大哥也没有太多经济上的纠葛。家里的祖业基本上都留给了大哥,东林也没什么怨言。然而天有不测风云,分家不久,大哥东明竟然意外身故,这一下,东林就成了黄家唯一的成年男性,他不得不收养大哥的两个儿子,让本来已经分开的家族又重新组合在一起。

在这里我们就可以清晰地看到,所谓家族关系,其实就是一个网状的结构,而所谓分家,也就是对这个家族网状结构的重新梳理,令这张依靠血缘关系维持的网,从单一中心向多个中心转变。但分家不意味着切割,分家后的这张网仍然彼此照应,并在需要的时候可以再度进行整合和调试,从而保障整个家族的生存与繁衍。

这种网状结构,是这本书中所表现的家族的组织方式,而接下来,这种组织方式也同样体现在社会的基本结构中。林耀华的同门费孝通先生在《乡土中国》一书里面有一个非常经典的比喻,他说中国的社会结构,就好像把一块石头丢在水面上,激起的一圈圈推出去的波纹。这个比喻其实和林耀华的“网状结构”非常相似。成为一家之主的东林为了维持一大家子的生计,必须扩大原有的生意规模,而在这个过程中,他积累的关系,也就是此前组织起来的人脉网发挥了重要作用,但这个网络所起到的作用,也并非全是正向的。东林的生意越做越大,难免让人眼红,用网的原理来解释,就是日渐崛起的东林,破坏了这个网状结构原有的平衡,于是东林遭人陷害,吃了官司。不过凭借着家族团结,再加上东林自己广泛的社会关系,他又打赢了官司,在摆脱了麻烦的同时,也让自己的名望进一步提升,确立了自己新的地位。

到这里我们就可以做一次总结,和家族的网状结构类似,中国传统社会本身也可以比作是一张更大的网。每个节点上的个人都在努力谋求自己需要的联系,拓展自己的发展空间。新人的发展,一定会对这个结构原本的平衡造成影响,矛盾由此产生,导致冲突,而冲突则会使得新的平衡得到确立,个体的位置也随之稳固。社会的网状结构没有血缘这样稳定的纽带加以维系,因而个人地位更容易受到冲击,这个时候相对稳固的家族关系就会凸显其作用;反过来,家族的声望往往也需要依赖于个人地位的提升来实现,正所谓一荣俱荣,一损俱损。

就像是地质学家往往会利用火山、地震这样剧烈的变化来研究地质本身一样,分家就像是家庭内部的一次震荡。虽然现在生于独生子女政策下的80后、90后,不太能有机会体会到这种分家,但随着二胎政策的颁布实行,它所激发的一系列讨论,以及现实中无法避免的矛盾冲突,根本上还是在于家庭结构即将发生的改变,因而传统社会网状结构在面临变动时的自主调整意识,到今天其实仍然很有意义。

说完了中国传统家族与社会这种嵌套式的网状结构,我们再来看看传统社会的生活方式。这一内容涉及生活的方方面面,但始终离不开谋求稳定这一目的。至于谋求稳定的手段,主要有两种,一是日常生活中不伤和气,二是在遭遇婚丧嫁娶之类的事端时举行仪式,实现家族秩序的稳定和巩固。关键词:谋求稳定。

实际上,一个族群固有的生活方式,它总会有一个若隐若现的目的性在里面。这个目的,在中国传统生活方式里就是谋求稳定。和我们在大多数时候认为中国传统社会的生活就是一成不变不一样,大到王公贵族,小到平民百姓,人们的生活几乎每天都要发生大大小小的改变。这些改变,大到婚丧嫁娶、生老病死,小到自家的果树上多结了个果,母鸡少下了个蛋,其实都会对原有的生活秩序造成影响。但中国的传统一直都是农耕社会,农耕社会最讲求稳定,最希望一年四季按部就班,该晴时晴,该雨时雨,所以在生活方式上,人们也自然要想方设法谋求稳定。

《金翼》这本书里涉及的生活方式,包含了农耕与经商这样的日常生活,还有就是很多仪式,像是婚嫁、祭祀、丧礼这些民俗方面的内容。在日常的农耕生活里,有关家族成员分工、“日出而作,日落而息”的稳定生活自然不用多说,它本身就是程式化的,而当农耕生活发生了纠纷,比如放鸭子的小弟不小心误伤了邻居家的鸭子时,为了邻里和睦,精于持家的大嫂会主动带着小弟上门道歉,并且给予对方优厚的补偿,为的就是不伤了和气,维护乡邻之间和睦友好的状态。

农耕生活之外,就是黄家的经商生活了。黄家商铺的货物主要来自两个方面,一是自家生产的农作物的盈余,主要是大米;二是从周边农民、渔民处收购而来的农副产品。自家的大米不做估价,直接按照市价销售,收入全部作为家族资产,而收购来的货物则要先行估价收购,这一过程里,买方和卖方就要进行博弈,这种博弈固然不能剑拔弩张,倒也无法一团和气,最后的结果往往是各退三分,相互都过得去就可以成交,而其中的猫腻,诸如在米中掺水以增加重量等等做法,彼此同样也是心照不宣的。这就是谋求稳定的第一种手段,不伤和气。

日常生活本身就是稳定的,因而只要有一套既定的规矩,发生纠纷时相互保持默契和谐,大事化小,小事化了,维持稳定其实并不难办,毕竟谁都想过安稳的日子。相比之下,婚丧嫁娶这些事情,就很难当作像是没发生过一样了。因而与它们相关的那些仪式,就要在维持家族整体稳定的过程中,起到至关重要的作用。正像前面所提到的,在家族的网状结构里,任何一个点、一根线的变化,都会改变原有的平衡状态。与之相关的其他成员必须做出调整,才能重新找回平衡。而仪式的意义,正是将族人召集在一处,宣告“变化”的发生,表示出族人将团结一心,共同应对的态度。这就是谋求稳定、维持平衡的第二个方法,举行仪式。

比如书里提到了东林的姐姐,也就是他的合伙人张芬洲的妻子张氏的葬礼。葬礼相关的仪式,持续时间很长,直到七七四十九天之后全部结束,张家生活才能重新回到常态。这一系列仪式从开始的繁琐复杂,到后期越发减少,其实是为了让生者度过这一阶段,适应新的生活、新的角色和职责安排。此外,这一系列仪式由亲属共同操办,加上宾客需到丧主家中吊唁,目的也在于重新加强原本已经存在的关系纽带,仪式在这里就起到了至关重要的整合作用。尽管丧事本身对于家族而言意味着不幸,但通过一系列仪式,人们巩固了与彼此之间的联系,确认了自己的身份与地位。这种仪式在农村传统生活中的意义也就不言而喻了。

说到这里我们就可以再做一次总结,就是对于生活在传统社会中的每个人来说,他们并不是像我们想象的那样,时时都抱着一些老祖宗的规矩不放,非常迂腐。家里当然要有规矩,但这些规矩也绝不是自打老祖宗传下来就一成不变的。它们已经内化到了人们的生活之中,而发生的改变和调整,则是为了这些规矩能继续为维持稳定的目的来服务的。而至于生活中的种种仪式,更是在家族原有秩序被打破时进行再度整合的必要手段。至于定期进行的祭祀之类的活动,则是在一段时间内,对家族秩序进行梳理和巩固。很多事情看似折腾,但都是为了折腾完能够更长久地风平浪静。该干嘛干嘛,就是传统生活里的理想状态。当然,到了今天,我们仍旧会在种种仪式上花费许多精力,其意义与目的,与往日其实也还是大致相同的。

但是,这种理想状态是发生在稳定的农耕文明条件之下的。随着时间来到二十世纪,中国大地即将迎来巨变,用李鸿章的话说就是“三千年未有之大变局”。这一时期,伴随着西方列强的崛起,东西方接触日益频繁,中国自身的社会状态不可避免受到冲击,制度、器物、人们生活的方方面面都在发生着变化。时局的变化,也必然使原有的家族生活秩序较之以往有所不同。可是久而久之形成的观念与生活形态,还是在努力适应变局的过程中,保留了原有的一些特质,并且依旧发挥着重要作用。接下来,我们来看看书中最后一个重点,在时代的大潮里,传统家族社会又是怎样发挥作用的。

其实就在东林这一辈上,他所遵循的还是非常传统的生活轨迹。家里务农,他在外经商,为家里积累财富,然后供孩子读书考学。本着学而优则仕的想法,黄家对于很会念书的老三抱着很大期望。无奈当时时局动荡,孩子像往日一样考取功名已不现实,不过黄家也有了新的选择,那就是送老三去美国读书。然而,学成归来的老三却让大家很失望,因为在族人的眼里,既然去留学是考功名的替代选择,那么效果也该是差不多的,都应当是很风光的事,可是老三风尘仆仆就下了船,走回家里,排场还没乡长大,毕竟人家还能有个随从。

所以这里就非常明显地体现出人们面对变局时的一种应对方式。在人生道路的安排上,“学而优则仕”的观念根深蒂固。所以即便是在科举制度已经不复存在的日子里,人们仍然会支持孩子继续读书,因为在他们的观念里,读书依旧可以带回表面上的荣耀,以及实际上的用途。但老三却在表面上让人失望,因为他并没能在表面上风光无限,不过通过留学的经历,他最终还是得以走出村子,在城里谋得职位,实现了不错的自我发展。

时局上的改变,人们还可以通过其他替代选择来灵活应对,但变局下的不安定因子,却给安宁的村庄带去了更大的挑战。随着时局越发动荡,散兵游勇开始在乡野间流窜,在那个年代,官匪是一家,普通人家如果摊上了事儿,只能自认倒霉,舍财保命才是上策。书里提到家里最小的孩子小哥外出上学,就遇到了土匪。土匪将几个孩子一起绑架,他们从其中几个孩子家长身上得到了满意的赎金,于是放走了这几个孩子,但小哥就和几个拿不起赎金的孩子一起被关押起来。当时的东林资金刚好周转不开,小哥一下子就陷入了极其危险的境地,但此时发挥作用的,又是传统社会的人脉网络。因为土匪多是“就地取材”,看守他们的小喽啰换了几拨,竟然不是乡邻就是熟人,因为种种原因,他们失去了正当的身份,不得已才加入了土匪的队伍。凭着这样的关系,小哥和外界取得了联系,最后得以逃脱。

从这里我们可以看到,因为时局动荡,加上自然经济日渐凋敝,使得乡村原有的生活结构被破坏,许多社会底层人士只能拉帮结伙,或加入军队,或自立山头成为土匪,才能维持生计。他们不安定的生存状态显然会威胁到乡村原本的生活秩序,成为非常严重的不稳定因素。但他们的危害也会因为传统的生活秩序而得到降低,毕竟都是乡里乡邻,他们暂时还不会做出杀人越货的勾当,只要拿到钱财便会罢手,遇到危险的平民甚至还可以凭借人脉关系全身而退。即便一时间土匪横行,强人林立,对平民的生活造成了暂时的威胁,但他们却并不会对这里的传统生活方式造成根本性的冲击。

到这里我们就可以再一次进行总结,对于中国传统的农村来说,它的组织结构、生活方式,已经经过了数千年的自我调整与适应。外部环境所带来的冲击,固然会令它处于危机之中,使它必须要再次进行调整。但在这个过程里,村人的思维方式,以及历经世世代代才形成的乡村运行方式,终究会起到关键性作用。这些内容都不是任何一个人一生能创造的,想要改变甚至是摧毁,显然也并不容易。即便是今天,在乡村治理中,我们依旧可以看到人情在其中发挥的巨大作用。甚至可以说,人情的因素,在当下的社会,仍然是不可忽视的。

说到这儿,今天的内容就聊得差不多了,下面,我来简单回顾一下今天为你分享的内容。

首先,我们谈到了中国乡村家族和社会的网状结构,以及这个结构的调整机制。这个结构模型就像是一张大网,里面由很多个小一点的网状结构组成。大网是社会,小一点的网就是每个人的家族。其中的很多机制,比如分家,都是在对整张网进行整合,但家族血脉又不会因为分家而切断。在家族里,一家之主是中心,是网络上的节点,他对外要不断发展人脉,提高自己的声望,在社会范围内提升自己的地位,而对内呢,他又是整个家族的中心,他要维持这个家族的平衡,同时他自己的地位也决定了这个家族的声望。

其次,我们谈的是维持稳定的两个手段,一个是邻里不伤和气,还有一个就是家族里举行的仪式。像上面说到,这张网看似静止不动,但其实却是总在变化的,毕竟总是有很多的因素在不断打破平衡。所以为了维持平衡状态,就需要有很多相应的手段。在日常生活里,千百年来人们经过生活历练,会把一些规矩内化到日常行为里,宗旨就是不伤和气,邻里和睦;而如果是出现比较大的变动,人们就需要借助例如婚丧嫁娶这样的仪式,来保证稳定。仪式虽然种类繁多、各具特色,但总结起来却都是在为固有的秩序进行梳理和整合,让生活维持或者是回到一个平稳的状态。

这本书的第三个重点,就是时至今日,这一结构仍在运作,具有很强的稳定性。尽管会遇到外部环境的冲击,但骨子里想要改变它其实并不容易。直到今天,我国的乡村依然会保持它原有的许多习惯和运行方式,许多仪式上的内容,都还是一如既往。更明显的体现就是在教育上,即便是在大学扩招的大背景下,很多村子里如果出了一个大学生,仍然是件大事,人们往往要大摆宴席招待亲朋,如果学生学费上有困难,恐怕还要族人一同来解决。至于村民之间的走动和联系,也依旧频繁且实在。

《金翼》最大的价值,其实就是在一个“大变局”的背景下,探讨了中国传统社会里不变的、稳定的成分。而这些成分,即便到今天,我们仍然可以在自己的生活里找到影子。譬如社会的网状结构,我们仍然也在努力拓展自己的人际关系,正是为了在社会的网络中谋求一个合理的位置;而在家族内部,我们也依旧会通过一些日常的交际和仪式,来维持“老家”的亲缘关系。但在当下的社会,我们同样也正处于一个变局之中。

在城市化的进程里,农村凋敝,传统乡村社会似乎遭到了冲击,但随着更多人涌向城市,名为“老乡”的网络结构,其实又开始在新的城市里生成。而在家庭内部,随着二胎政策的放开,城市的“小家庭”结构似乎又要面临新的变化。这些改变的发生,又将会引起怎样的调整和连锁反应呢?这都是我们今天需要去观察和思考的问题,而《金翼》里面的许多内容,既是对过去生活的真实记录,同时也会给我们今天的生活,带来启发和参照。

撰稿:暗蓝 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.家族关系是一个网状的结构,而分家是对它的重新梳理,令这张依靠血缘维持的网,从单一中心向多个中心转变。并在需要的时候再度进行整合和调试,保障整个家族的生存与繁衍。

2.家族的规矩绝不是一成不变,它们已经内化到人们的生活,而发生的改变和调整,则是为了这些规矩能继续为维持稳定的目的来服务的。

3.外部环境所带来的冲击使传统农村必须进行调整,但历经世世代代才形成的乡村运行方式,终究会起到关键性作用。