《酒:一部文化史》 袁泽解读

《酒:一部文化史》| 袁泽解读

关于作者

罗德·菲利普斯,加拿大卡尔顿大学历史系教授。同时他也是世界知名的葡萄酒大师,著有《葡萄酒简史》《葡萄酒900年》等一系列酒类研究书籍。

关于本书

本书以人类对待酒的态度为线索,讲述了酒是如何进入人类社会,开始和人类亲密接触,在人类社会中又都扮演过哪些角色。可以说,一部酒的文化史,就是人类与酒之间“爱恨情仇”的故事。

核心内容

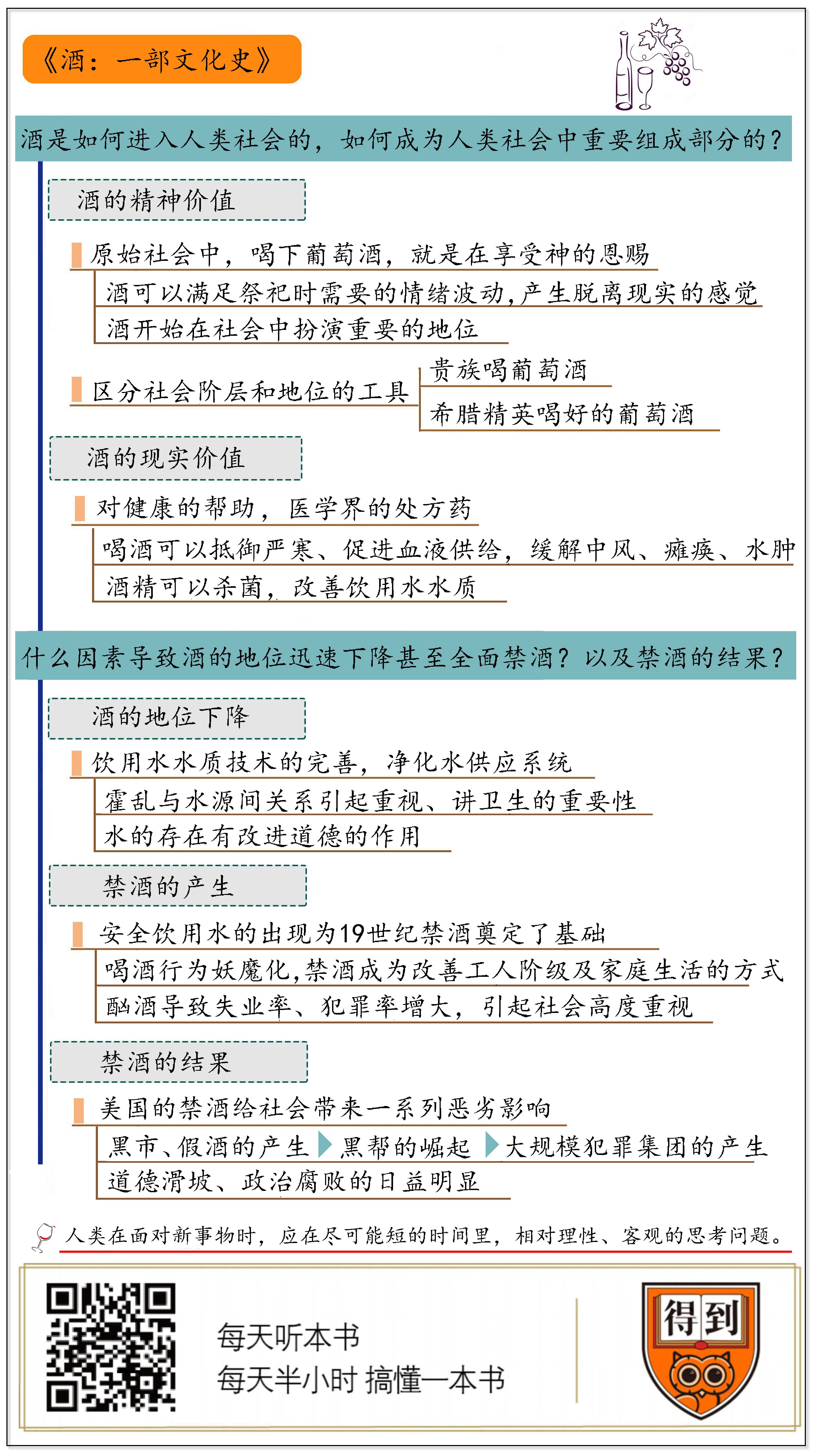

一、酒是如何进入人类社会,开始和人类亲密接触的?

二、在早期人类社会,酒有着什么样的精神价值和现实价值?

三、是什么原因导致人们呼吁全面禁酒?

你好,欢迎每天听本书。我是袁泽。本期我要为你分享的这本书叫做《酒:一部文化史》。这本书主要讲的是,在西方历史上,酒是怎么进入人类社会,成为人们生活中重要组成部分的?历史上人们对酒的态度又都发生了哪些转变?

你注意到没有,平时我们喝的饮料有很多,但只有酒和人类的关系最为特殊。还从来没有哪种饮料,能像酒一样,让人对它是又爱又恨,态度特别纠结。爱的时候有多爱?比如,9000多年前,人们认为葡萄酒是神灵赏赐的饮品,饮酒是人们接近神明的方式。而中世纪之后,酒是被医学界认可的药品,被医生们称为“生命之水”。

但是,在赞美声中,也一直掺杂着质疑。有人说喝酒会让人失去理智,就此堕落,有人说酒是导致社会动荡的重要原因。19世纪以后,这种质疑声到达了顶点。20世纪初的美国,政府甚至颁布了全国性的禁酒令,只要售卖酒精浓度超过0.5%的饮料,都属于违法。要知道,我们现在喝的,度数最低的啤酒,一般也是3度左右。这就意味着,你喝的东西里只要有一点点的酒精,就是犯法。而禁酒令又滋生了非法的走私酒生意,大量的黑道势力趁机赚得盆满钵满,据说,著名的电影《教父》的原型,就是在禁酒令期间发家的黑手党家族。

关于酒的故事还有很多。在这些故事中,你不难发现,人类对于酒的态度,总是在两极之间摇摆。有时候人们爱它爱到无以复加,也有时恨不得让所有的酒都消失。那么,我们对于酒的态度,为什么会有这么大的转变?这背后又是什么样的文化心态在驱使?这本书,回答的就是这个问题。

本书的作者是罗德·菲利普斯,加拿大卡尔顿大学的历史系教授。同时,他也是世界知名的葡萄酒大师,著有《葡萄酒简史》《葡萄酒900年》等一系列酒类研究书籍。

接下来,我将分成两部分,为你分享这本书。第一部分,我们说说,酒是怎么开始和人类亲密接触,在人们生活中扮演重要角色的?第二部分,我们重点看看,究竟又是什么因素,导致酒的地位迅速下降,甚至开始全面禁酒?禁酒会带来哪些意想不到的结果?把这两段历史连在一起,我们就能搞懂这本书的核心,酒的历史,究竟是一部怎样的文化史?

好,我们先来说第一部分。酒是怎么进入人类社会的?又是什么原因,让酒的地位一路上升,成为人类社会中的重要组成部分的?

其中,有两个因素最能体现当时人们对于酒的态度,它们分别对应酒的精神价值和现实价值。

我们先来看精神价值。从目前的考古成果来看,酒的历史大约可以追溯到距今9000年前。人们最开始接触到酒,只是一次偶然的意外。

在原始社会,人们会把采集到的果子,像是葡萄、山楂、石榴之类的,放在一个木头或者皮革制的容器中,一连放上几天,再打开的时候,世界上的第一桶酒就这么出现了。这是因为,桶里的水果之间相互挤压,会产生果汁,而这些果汁会吸引生活在葡萄表皮或者附近植物上的酵母菌,于是就开始发酵。如果有足够温暖的环境和足够长的时间,这些果汁就会逐渐变成含有酒精的液体。

当然,这种液体的酒精度还是很低的。对于我们现代人来说,谁也不会去喝坏掉的水果流出来的浓汁。但对于原始社会的人来说,这是一种从来没有尝到过的滋味。喝了之后,会感到精神愉悦,喝得多一点,还可能会出现幻觉,带来明显的情绪波动。这会让人觉得像是已经脱离了现实,羽化登仙。人们还发现,不需要用火加热,桶中液体的温度会自己升高,还咕咚咕咚地冒泡。这更坚定了他们的想法:一定是某种神秘的力量,让普通的果子变成了琼浆美味。再加上人们观察葡萄藤的生命周期,它在春天开花,夏天和秋天结果,冬季看似死亡,但只要春天一到,又会再一次长出叶片和花朵。在古人看来,这就是死而复生的奇迹啊。所以,喝下葡萄酒,就是在享受神的恩赐。

所以,这种观念也自然让酒的地位,走向崇高和神圣,成了区分社会阶层和地位一个重要工具。比如说,精英阶层认为酒是神圣的,让他们比普通人更加接近神灵。在贵族宴会、婚丧嫁娶各个场合,酒都成了必需品,用来疏通人际关系、彰显个人身份,是权力和地位的一种强有力的象征。还有,在许多早期社会,啤酒对所有阶层开放,但只有贵族才能喝葡萄酒。而希腊人喝的都是葡萄酒,他们对葡萄酒分门别类,为精英阶层提供的,与下层民众喝的有天壤之别。

可以说,从和人类亲密接触的那天起,酒在人们精神世界中就占据了重要的地位。到了欧洲的中世纪,酒的重要性进一步发展,有了一项重要的现实价值:在很长一段时间里,它都被当作是处方药。注意,这可不是某些江湖郎中开出的偏方,而是被当时医学界广泛认可的事情。

在我们现代人看来,这当然是很荒谬的,你生病了去医院,医生当然不会给你开一瓶酒,说你把它喝了,病就好了。但在当时,用酒来治病,这可真不是什么奇怪的事。

早在12世纪,欧洲就已经出现了用蒸馏技术制成的酒精饮料,16世纪以后,像是威士忌、白兰地、朗姆酒、伏特加这样的蒸馏酒,已经进入了当地酒文化的主流,成为人们生活的一部分。当时的医学理论认为,这类热性的饮品,在医疗中发挥着重要的作用,被称为“生命之水”。烈性酒可以用来抵御严寒,对体温低的人特别有好处。1545年,德国的一名叫做莱福的医生,详细地解释了白兰地的医疗价值。他是这样说的:白兰地不应当做饮料,而更应该被看作是一种“十分有效的药物”。此外,醇厚的红葡萄酒,能够增进血液供给。由于白兰地是葡萄酒的精华,所以有更多的药用价值,能缓解中风、瘫痪、水肿、癫痫等症状。

为什么用酒治病这种观念这么普遍,几乎成了西方社会的共识呢?

你说是因为当时的人愚昧落后,一点都没有发现喝酒的坏处吗?当然也不是。人们也确实看到了醉酒之后种种愚蠢的行为。至少当时的神圣罗马帝国,官方就是极力反对酗酒的,在1530年的一条治安条例中,明确禁止疯狂的饮酒行为。还告诫人们亵渎、谋杀、通奸诸如此类的恶行,都与醉酒有关系。1552年的英国,明文规定醉酒属于民事违法行为。你看,人们并不是不知道,喝酒会带来哪些问题。但为什么酒能治病在医学界仍然是主流观念呢?

如果我们回到当时人们的具体困境,再来看这个问题,就很好理解了。

当时西方的绝大多数人都面临一个严重的问题,就是水源的质量普遍太差。差到什么程度呢?在欧洲中世纪,绝大多数罗马人留下的地下水系统都毁坏殆尽。人们经常把垃圾或者粪便直接倒进河里,而且规模还特别的大。水源自我净化的速度远远小于人们对它的污染速度。到了16—17世纪,欧洲的医生几乎一致认定喝水是危险的。喝多了,还有可能会死人。

这种情况一直延续到了19世纪,并且是西方社会的普遍问题。在美国,根据当时的一份报告显示,许多人在喝了波士顿的井水之后感到不适,会肚子疼,大多数人出现便秘和其他许多病状。在比利时的布鲁塞尔,饮用水被描述为有一股“令人恶心的味道”“臭不可闻”“尝起来令人作呕”等等。另外,法国巴黎的一项调查结果表明,从公共喷泉取来的水仅有10%可以直接饮用。

说到这,我们就明白了,其实有些我们今天看到的怪现象,并不奇怪,都只是当时的人面对当时问题的一种解决方案。

原来酒作为处方药,产生的疗效并不是针对某种具体的病症。经过发酵、蒸馏后的酒精,能够杀死水中大量的细菌,成为一种相对健康的饮料。人们不再继续饮用脏水,再加上酒精本身也有杀菌作用,很多病可能也就自己好了。但是当时人们并不知道这背后的逻辑,只是看到喝酒后,人们的身体状况确实得到了好转,就把酒和治病联系在了一起,所以酒的医疗作用也被极度放大了。

从偶然间发现的果实腐烂后的液体,到成为人类生活中的重要组成部分,酒的地位一路上升,来源于古时候人们独有的文化心理和精神需求。为了更好地与神灵交流,在祭祀时需要情绪波动,产生脱离现实的感觉,而酒恰好满足这点。于是,这个特性被人类紧紧抓住,酒开始在社会中扮演重要的地位。除此之外,就当时的条件来看,酒还能对人的健康带来帮助,这无疑又让酒的地位再次被强化,现实意义大大增强,成为了重要的医疗用品。总体来说,这一阶段,人们对酒的态度大多倾向于全面认可。

当然,人们对酒的接受甚至崇拜,并没有就此一直发展下去。那又是从什么时候,酒在整个社会中的地位开始反转,甚至出现了全面禁酒的呼声呢?这种态度转变的原因又是什么呢?接下来的第二部分,我们就来回答这个问题。

因为什么原因,人类对酒的态度开始发生了转变呢?其实,反对酗酒的声音一直是存在的。但由于我们上面说到的种种原因,这种声音一直都没有能够占据主流。

而真正让人对酒的态度发生大的转变的,是因为一项技术的完善。这项技术解决的,就是长期困扰欧洲的水质问题。

从19世纪中期开始,西方各国的中央和城市政府都开始解决水的问题,建立了往城市运输清洁用水的管道系统。驱使他们这样做的,有这么几个因素:第一,通过水源传播的疾病接连爆发,1854年,伦敦苏活区暴发霍乱,在10天里就有500多人丧生,这引起了政府的高度重视。第二,越来越多的人开始意识到讲卫生的重要性。城市居民想要保持自己和环境的清洁和卫生,而这意味着要为其提供干净的水源,并且有能够处理废物的排污系统。第三,当时的人们普遍相信,水的存在有改进道德的作用。很多城市里都有喷泉,人们认为水声和水景能够缓解城市居民的躁动,给混乱和堕落的城市带来秩序和庄严。最后,醉酒后造成的社会混乱和道德问题,也引起了人们的高度重视。但是人总要补充水分,总不能毫无节制地喝酒。所以水质问题,必须得到妥善的解决。

这个时候,英格兰、苏格兰和威尔士的几十个自治州已经开始建设管道,把过滤过的水运输到城市里的公共喷泉和私人住宅。不仅要修建管道系统,还要修建水库,这些主要的公共工程花了几十年的时间才完成。自此以后,许多城市人口逐渐有了合适饮用、做饭和清洗的水源供应。从19世纪40年代到19世纪末,英国大约有180个城镇建立了净水供应系统,到了1911年,伦敦96%的住宅实现了与供水系统的连接。

欧洲人开发出来的这项技术也很快被推广到世界各地。西方国家的大多数城市,都能够向居民提供足够优质健康的水。

由此,城市里饮用水的供应对酒文化的历史产生了很大的影响。在全世界的许多地区,尤其是那些酗酒非常严重的工业城市,喝酒是一种健康的补水方式的说法,已经站不住脚了。再加上医学理论的进步、新药物的出现,它的医疗价值也大大减弱,伦敦的医院里,酒的用量在1884—1904年间下降了50%—90%不等。

你看,这些因素加在一起,就自然使得酒的身份从此发生了重大的改变:它几乎完全可以被视为一种用来消遣的休闲饮料。就算不喝,也不会造成什么不良的后果。所以,酒的优势渐渐地消失,而醉酒后的不良影响,则越来越多的显现出来。

长达几个世纪之久的酒优于水的说法就此被推翻,现在,水是安全的,而酒却被认为对社会和道德有害。可以说,安全的饮用水为19世纪禁酒思想的兴起奠定了基础。

说到这,你可能会说,能够喝到安全的水,当然是好事。多喝水,少喝酒不就好了,也不会产生什么严重的后果。为什么偏偏从这个时候开始,要搞得那么极端,开始有了全面禁酒的风潮呢?

这背后,不光是水质得到了改善,还有着复杂的社会原因。首先是19世纪城市化和工业化兴起,越来越多的人转变了生活方式,开始有了固定的工作地点、工作内容。在工厂上班和原来耕种自己的土地可不一样,原来的农耕社会,喝多喝少的后果其实没有那么明显,喝醉的话,顶多是今天的地不种了,活不干了。但是在工业时代,喝得醉醺醺的,不但会严重影响工作效率,那会给周围的人带来非常恶劣的影响,像是醉酒后引发的斗殴、旷工这种事情,都会严重破坏工作场地的和谐。所以,喝酒这种行为开始被妖魔化,而禁酒则被描述为改善工人阶级及其家庭生活的一种方式。

此外,大型工业化城市的数量也在增加。1800年欧洲拥有22个人口超过10万的城市,到了1900年,这样的城市增加到了77个,而且它们仅仅是众多人口密集型城市中最大的几个。城市不仅仅意味着更多的人拥挤在一起生活,更对社会秩序的保障提出了更高的要求。城市里越来越多的人,尤其是男性,形成了大规模的饮酒风潮。醉酒后带来的治安问题愈发严重,失业率和犯罪率的增长,也很大程度上和酗酒有关。这些问题都引起了政府和民间的高度重视。

再就是性别政治的兴起,禁酒也是女权主义兴起的结果。随着社会中女性群体话语权的扩大,她们呼吁社会关注频发的家暴问题:当时很多丈夫动不动就醉酒打妻子。为了保护妇女的权益,政府开始考虑全面禁酒。

这个时候,水质已经不是问题,咖啡、茶等非酒精饮料也在世界各地流行起来,成为了很好地替代酒的休闲饮品。这么多因素加在一起,一来二去,禁酒的呼声也就越来越高了。直到1920年,禁酒运动在美国发展到了极端,全国性的禁酒令开始正式实行。法案规定,凡是售卖酒精浓度超过0.5%的饮料,都属于违法。这个时候,人们对酒的普遍态度已经发展到了另外一种极端。

但是这种极端的态度,带来的结果却是很失败的,这是美国历史上唯一一个被撤销的宪法修正案。作者在书中,把美国的禁酒令称为是“高尚的实验,可耻的失败”。它不但没有让酒就此在社会上消失,更带来了一系列的恶劣影响。

首先,有了这项禁令,反倒更不利于人们的身体健康。一切在明面上喝酒的行为都成了犯罪,但是酒的吸引力实在是太大,架不住有人还是想喝。那带来的结果就是,酒变得稀缺,价格飙涨,就会出现黑市,有大量的人会想方设法在那里得到酒。那黑市上的酒从哪里来呢?不少人会去偷,从工厂里偷来工业酒精,还有的从医院偷医用酒精。虽然它们不能喝,有毒,但是馋到一定程度上的酒鬼可管不了这么多,照样喝。所以在1920年,工业酒精在美国一年被偷掉5000万加仑。还有些人会在家中用蒸馏器具酿酒,比如当时还有人酿造“浴缸金酒”,就是把高浓度的蒸馏酒精倒在浴缸里,在加入杜松子等药材浸泡。但是这种酒喝了之后失明的、偏瘫的大有人在。

禁酒令更帮助了美国黑帮的崛起。在那么多非正常渠道中,品质最好的是从国外走私进来的酒。而拥有最多走私渠道的,是那些常年从事走私买卖的黑社会。私下贩卖运输酒有相当高的利润,而且酒类走私的市场非常庞大,这就让越来越多的犯罪分子参与进来。本来美国的黑社会还没有形成大气候,这么一来,就等于是让黑道上的人自觉地形成了一张庞大的犯罪网络,随着犯罪组织的扩大,交易的频繁,大规模的犯罪集团也应运而生。美国的黑手党就是在这一时期发展壮大的。源源不断的走私酒进入美国,也为后来的毒品、枪支走私埋下了隐患。

此外,禁酒令的实行,也使得道德滑坡、政治腐败等问题日益明显。这项政策实行几年后,大部分美国人已经意识到,它已经严重破坏了社会发展和人们的生活。1932年,罗斯福就用废止禁酒令作为自己的政见之一,成功被选为美国总统。1933年1月,罗斯福在就职后最早的行动之一就是修改法案,允许生产和销售度数在3.2%以下的酒。美国的啤酒厂再度开始运转,这么一来,与酒相关的诉讼数量也随之急剧下降。后来,国会通过了《第二十一条宪法修正案》,全国性的禁酒令就此戛然而止。墨西哥、加拿大等其他国家的禁酒运动,没有美国这么极端,但也有着大致类似的经历。

你看,历史上人们对酒的态度,就像是一个在两端反复加码的天平,每当出现新的社会因素出现,它就会朝一方逐渐倾斜。

到了现代社会,我们对饮酒的态度变得理性多了。绝大多数国家在看待酒这个问题上,都能做到既看到它的优点和重要性,又能相对客观地看待它的缺点。面对喝酒可能造成的坏影响,我们不再视若猛虎,要将它全面根除,而是在努力地控制问题。比如,从法律层面,明确规定允许喝酒的最低年龄,在开车、工作等特定场景严禁饮酒等等。

总的来说,一部酒的文化史,其实讲的就是人类和酒之间那些“爱恨情仇”的故事。到目前为止,如何让饮酒正常化,既能够满足人们休闲娱乐的需求,又不会因为喝酒给社会带来不良影响,仍然是一个重要议题。

到这里,这本《酒:一部文化史》的精华内容,已经为你解读完了。

今天我们借着这本书,说了酒是怎么进入人类社会,人们和酒之间的关系都发生了哪些转变。从中我们能够看到,人们对于酒的态度,经历了从极度崇拜和认可,到完全否定,将它视为魔鬼的这么一个过程。直到20世纪中期人们对待酒的态度才趋于平稳。

这本书在帮助我们了解酒的历史的同时,也能引发我们进一步思考。那就是,人类在接纳一个全新物种时,好像有一个普遍的思维模型:思维中就好像有这么一个U型台,这个U型台的两端,是两种完全对立的态度:一侧是全盘接受,极度认可;另一侧则是将其妖魔化,全盘否定。而人们的态度,就像是在U型台上玩滑板,在两种极端之间游走。经过相当长的时间,才会停在中间,变得相对理性、客观。比如人们对待鸦片就是这样,刚刚发现它的时候,几乎把它视为万能神药,包治百病;但它也极易容易上瘾,对社会造成过极大的破坏,在很多人眼里,也是导致堕落的万恶之源。后来人们发现,只有对它进行很好的控制,才可以既发挥出它的作用,又不至于让它危害社会。

面对新事物时,如何让这个U型台的两侧变得越来越窄,在尽可能短的时间里,得到理性的认识,是值得我们每个人思考的问题。

撰稿、讲述:袁泽 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.由一味赞扬、到严令禁止、再到理性辩证看待,酒在人们心中的地位一波三折。历史上人们对酒的态度,就像是一个在两端反复加码的天平,每当出现新的社会因素出现,它就会朝一方逐渐倾斜。

2.酒与人的爱恨情仇还没有结束,到目前为止,如何让饮酒正常化仍然是一个重要议题,值得人们在未来继续探索。