《荷尔蒙战争》 良舟工作室解读

《荷尔蒙战争》| 良舟工作室解读

关于作者

科迪莉亚·法恩,澳大利亚认知神经科学家,获得了牛津大学实验心理学学士、剑桥大学犯罪心理学硕士、伦敦大学学院心理学博士学位,现为澳大利亚墨尔本大学教授。她是受到英国《泰晤士报》高度赞誉的认知神经科学家。

关于本书

本书是科迪莉亚·法恩的重要作品,从文化史、生物学、心理学等领域展开,结合大量社会调查与统计数字,层层剖析了性别决定论站不住脚的原因。荣获了2017年度英国皇家学会颁发的科学图书奖,评委全票同意晋级,一致推荐“关于性别认知,每个男人、每个女人都应该读这本书”。英国《卫报》称它是“一次震耳欲聋的揭穿”。

核心内容

本书认为,我们每个人都应该是“雌雄同体”。现在科学已有足够的证据证明,睾酮分泌带来的男女生理差异,对男女大脑、男女行为模式的影响都不是决定性的。“男孩该有男孩样,女孩该有女孩样”这种论调,是人类的父母受到周围文化影响,又灌输给孩子的结果。男女基因和激素的差别本身,并不会规定一个人该具备男性特质还是女性特质。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《荷尔蒙战争》。

很多人对男女两性有刻板印象,比如会认为男性天生喜欢变形金刚,女性天生喜欢芭比娃娃。如果问为什么这样,还会有人从科学的角度解释,说是睾酮决定的。睾酮是雄性荷尔蒙里最主要的一种物质。因为这个生物学上的差异,人们一直认为男女差别是天然存在的,但是真的是这样吗?其实,这是典型的性别决定论,也是本书驳斥的观点。本书认为,我们每个人都应该是“雌雄同体”,性情刚烈的女孩不必自我调侃是“女汉子”,性格偏阴柔的男孩也不该承受被叫做“娘娘腔”的嘲讽。

为了证明这个观点,作者从文化史、生物学、心理学等领域展开,结合大量社会调查与统计数字,层层剖析了性别决定论站不住脚的原因。作者认为,现在科学已有足够的证据证明,睾酮分泌带来的男女生理差异,对男女大脑、对男女行为模式的影响都不是决定性的。“男孩有男孩样,女孩该有女孩样”这种论调,是人类的父母受到周围文化影响,又灌输给孩子的。男女基因和激素的差别,并不会规定一个人该具备男性特质还是女性特质。

本书的作者是澳大利亚墨尔本大学的教授,科迪莉亚·法恩,她是受到英国《泰晤士报》高度赞誉的认知神经科学家。本书出版后,荣获了2017年度英国皇家学会颁发的科学图书奖。英国《卫报》称它是“一次震耳欲聋的揭穿”。这样的观点与我们一贯的感受大相径庭。接下来,我们就来重点说一下本书是如何颠覆性别决定论的,我会分三个部分来说:第一,为什么人们会不自觉地相信性别决定论;第二,为什么是成长环境构建了男女之间的差异;第三,为什么每个人都可以有无视性别、发挥潜能的未来。

作者先带我们回顾了性别决定论产生的根源。为什么人们会不自觉地相信性别决定论呢?答案就在性的科学史里。过去,性科学史一直认为,雄性和雌性的差别是天生的。连达尔文都曾经在笔记里说:“几乎所有动物,雄性都比雌性更有激情。因此,雄性之间才会通过战斗,在雌性面前充分展示自己的魅力。”如果我们追根溯源,这个观点背后的逻辑都来自于雄性和雌性的生殖策略不一样。你一定听过这样的说法:雄性因为精子数量大,生殖成本低,所以倾向于到处竞争、交配,让自己的基因能够得到最大限度的传播;而雌性的生殖和养育后代的成本很高,所以倾向于保守等待,会选择在竞争中胜出的雄性。用一句话来概括就是,雄性竞争,雌性选择。

但是,这其实是因为过去的研究方法比较落后,只能观察相对粗糙的结果,才有了很大的误差。现在,随着生物科学的发展,我们对各种生物习性的了解不断深入,雄性竞争、雌性选择这个观点在科学界已经越来越站不住脚了。

首先,只有雄性参与竞争,而雌性只是选择,这就不符合事实。科学家们观察发现,不管是竞争还是交配,都不是雄性的专利。为了提高基因繁衍的成功率,雌性也一样会通过竞争跟多个雄性交配。这样的例子很多,比如灰黑脸长尾叶猴的雌性,就会频频引诱不同的雄性进行交配。它们不但在同性之间争夺雄性资源,也一样会参与到其他各种资源的竞争里,甚至借用生殖能力,让自己的后代参与到资源竞争中。

当然,有人会说,雄性和雌性的生殖成本差异那么大,雄性只需要一个精子就可以完成生殖,但雌性的生殖成本就很高了,参与竞争和交配的程度怎么会和雄性差不多呢?其实,雌雄生殖成本差异巨大这种观念,也是一个刻板印象。

首先,雄性并不是一次只提供一个精子,而是一次性提供数百万个精子来匹配一个卵子。在生物界,甚至有一些雄性一生只能交配一次,比如黄色花园蜘蛛,一次就会耗尽它所有的精子。这生殖成本够高了吧?其次,除了贡献精子外,雄性在生殖竞争中还需要献上资源,才能换到雌性的交配许可,比如营养丰富的精子、费力捕获到的猎物,甚至自己身体的某些部分等等。比如,雌螳螂在受孕后会吃掉雄螳螂,来获得哺育后代的营养。所以生物学家汉娜·库克就说,一个雄性和几十个雌性交配、生育几十个后代这样的事,在生物界发生的可能性是非常小的,因为实在是太难了。

事实上,就整个生物界而言,雄性和雌性,不管是交配方式、生殖策略,还是抚养后代的模式,都是五花八门的。而且,科学家还发现,就算是相同性别的同一种生物,交配策略也会因为周遭时空和生态变化而灵活变化。比如当食物匮乏时,雌性的田野蟋蟀就会表现出强烈的竞争性,去拼命争夺雄性,但这样的主动出击在食物充足的时候,就没有那么激烈,这说明交配策略是会随着环境变化而变化的。同样的,抚育后代也不是雌性的专利,比如说海马,抚育孩子长大的就完全是雄海马。所以,所谓的雄性倾向于竞争、雌性倾向于保守等待,不符合生物界的事实。

当然有人会说,这些都是动物啊,人能一样吗?那我们再来看一下科学家对人的研究结果。

首先,乍一看,和其他生物一样,人类男性的生殖能力也远远超过女性。理由是,在一个完整的月经周期内,女性只排出一颗卵子,但男性平均却能射精一百次,所以大家都觉得男性的生殖能力就是女性的一百倍。但其实,这样的理论是非常容易被推翻的,因为它一样把射精等同于整个生殖行为,完全没有考虑生殖行为是个体在生态、社会和经济环境中发生的系统活动。有研究曾经计算,一个男性在一年内对100个女性完成射精,并让她们都怀孕的概率,比被陨石砸中的概率还要低。为什么这么低呢?我们回到现实中重建一下这个任务。

这名男性要完成任务分两步:第一步,必须在一年内至少和100个女性发生关系;第二步,让其中100个女性怀孕。但是,一年内和100个女性发生关系,除非这名男子是古代帝王,否则他一定面临激烈的竞争,因为其他男性也想和那些适龄的女性完成造人计划。那我们假定这名男子很有魅力,每次竞争都胜利,获得女性的性交许可只需要短短的一天,那这一年里,这名男子就至少需要每两到三天重复这个环节。与此同时,他还必须守住自己的地位和物质资源等竞争优势。

这就已经够难的了,但还不是全部。根据生物学家多罗西·恩南统计,在一个正常的社会中,有百分之八九十的适龄女性,往往因为正值哺乳期或其他各种原因,正处于暂时不能生育的状态。这意味着,这名男子身边可以追求的女性,其实没有想象得那么多。而且,这还是在默认这100个女性全部是20到40岁间的适龄女性,忽略每次射精之间带来的精子损耗,同时默认这100位女性在这一年里只跟这位男性发生关系。所以你看,光是一年内与100个女性性交这件事,这名男子能完成的概率就已经极低了。

接下来,就算这名男子和100名女性发生关系了,就能生100个孩子吗?根据统计,正常的夫妇随机性交一次,怀孕的概率只有大概3%。只要射精就能怀孕的想法,完全是一种错觉。即便这名男子算好女性的排卵期再跟对方性交,大大增加单次怀孕的概率,也没法从根本上让这件事变得更容易,因为这只能提高这项系统活动最后一环的概率,而男性在生育活动中,并不只是贡献一勺精子那么简单。

那么有人会说,虽然射精能力不等于生殖能力,但射精是男性的本能,这种本能让男性天生就想拥有更多的女性伴侣。但事实却恰好相反。根据英国的一项有关性态度和性生活方式的全国调查结果显示,男性只是喜欢幻想和许多女性发生关系,但当他们被问及有多少性伴侣比较理想时,他们和女性的回答并没太大差别。有些男性甚至还对拥有多个性伴侣的想法,表现出强烈的厌恶和抵触。这项调查还发现,80%的男性和几乎90%的女性,都更倾向于拥有一段一对一的性关系。而在超过35岁的年龄段,这个比例还会更高。绝大多数已婚或者同居的男性,对一对一的性关系非常满意。

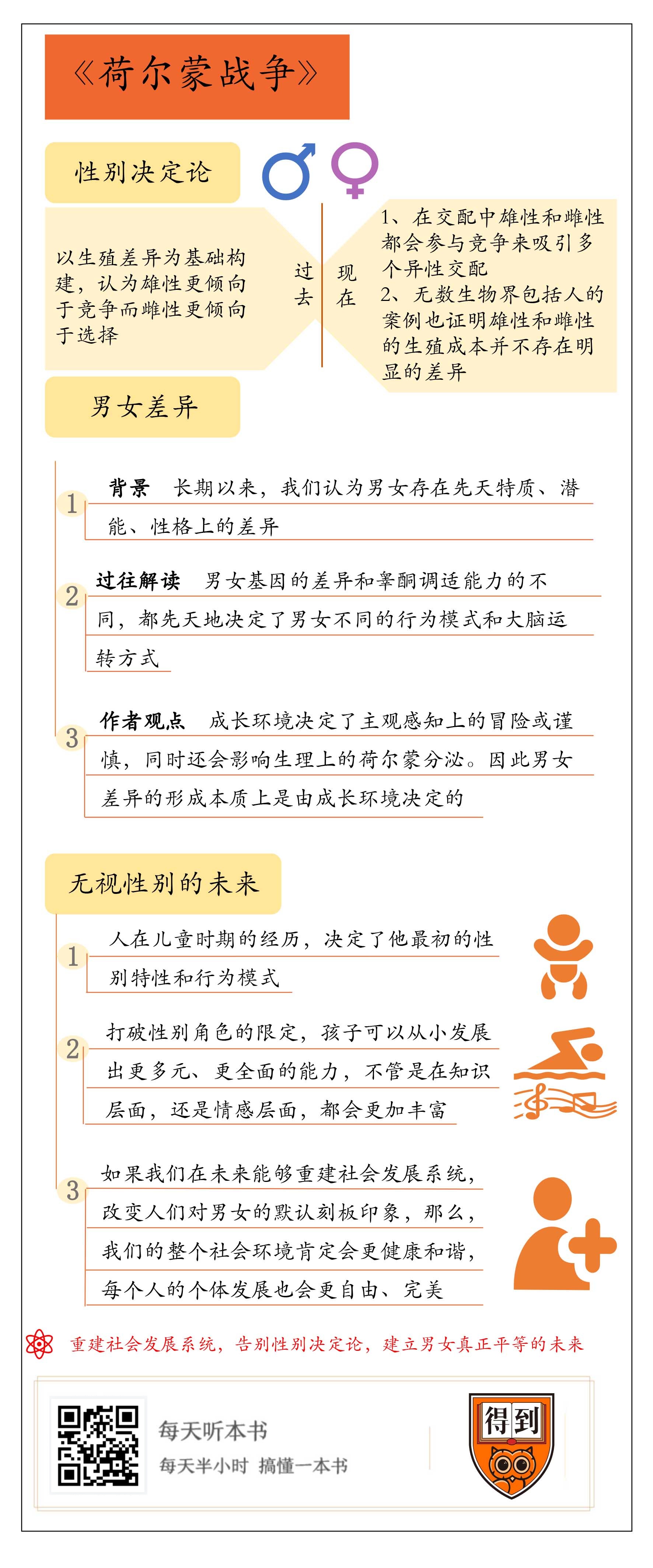

其实,前面讲了这么多,作者只是为了说明一个道理:人类的性别模式和其他生物一样,是非常灵活的,绝不只有一种;人类的身体里也没有哪个基因,先天地决定了人的性别模式,让男性倾向竞争,女性倾向选择。以上介绍的是第一部分内容。为什么人们会不自觉地相信性别决定论呢?过去的性科学史所认为的男女差异,是以生殖差异为基础构建的,但是这些差异已经被现在的科学研究推翻。其实生理差异并不决定两性生殖模式的差异。既然基础动摇了,那其他关于两性差异的推论也就开始站不住脚。

但是,随着基因科学的发展,人们又拿出两性基因来举证。他们说,你看,基因决定了男女荷尔蒙的分泌,这就决定了男女有着根本性的不同。真的是这样吗?这就是我们要说的第二部分。

作者在这部分提出了一个很颠覆的观点,她说,对荷尔蒙分泌起决定性影响的不是基因,而是成长环境。周围的人认为你是什么样的,你的身体会有反馈,最后导致你就是别人认为的那个样子。这个观点太奇怪了。我们知道,人类的第23对染色体如果是 XY 染色体,胚胎就发育成男性,如果是 XX 染色体,胚胎就发育成女性,也就是说,有没有 Y 染色体,决定了胚胎是男还是女。而男性就会分泌更多的睾酮,这种雄性荷尔蒙里最主要的物质,让男女的大脑、行为模式等等各方面都变得非常不一样,怎么可能别人以为我是什么样,我就是什么样呢?

让我们听听作者是怎样逐层分析的。首先,认为 Y 染色体能决定性别,这个想法就是不准确的。研究者们早就发现,参与性别塑造的染色体不仅是 Y 染色体而已,许多遗传基因都参与了。男女两性的基因,其实并没有一个鲜明的二元对立结构。其次,睾酮分泌的不同剂量,并不能决定男女大脑的差别。到现在为止,没有任何证据可以证明,荷尔蒙的差异分化出了两套不同的大脑运转系统,反而有许多研究提供了反例。比如,神经科学家达芙娜·乔尔与同行一起分析了1400多张人类大脑的图像,并从四个不同的权威来源收集了大量数据组,结果显示,男性大脑和女性大脑并没有任何特别显著的差异。

那你可能要问,但是现实生活中的男女性格、想法、行为看上去差异明明很大啊,既然性基因和荷尔蒙不是决定因素,那什么是决定因素呢?这就到了我们要说的重头戏,成长环境。在大部分的人眼里,男性就是爱冒险的,而女性是比较谨慎的,几乎所有孩子都在这种默认了男性更爱冒险的环境里长大。在书里,作者就以此为例,着重讲述了它对男女两性的影响。

有人会说,我这可不是刻板印象,我周围的人就是这样的,男性确实更爱冒险。作者解释说,这个差异的关键就在四个字上,主观感知。一个人决定要不要展开冒险,他会先评估风险和收益。同一件事对不同的人而言,对风险和收益的主观感知是不同的。男性对收益更敏感,他们就更爱冒险;而女性对风险更敏感,才更谨慎。就是因为男女有这种感知上的差别,在行为上才会有差别。

但要注意的是,这种不一样可不是先天生理上带来的,往往是成长环境和文化教育长期灌输的结果。比如古希腊时期的斯巴达人,他们的男性从小就被灌输了必须勇敢刚强、视死如归的价值观,同时要接受最优秀的军事训练。在这样的文化氛围中,斯巴达男性拥有着极高的战斗力和热衷战斗的价值观,所以,他们对战争的主观感知,风险性是没有那么高的,收益却很大。但这在其他人看来,热衷战争却成了斯巴达人符合男性爱冒险这一特征的证据。

让人惊讶的是,成长环境对我们的影响不只是心理上的,连生理都会被影响,它会影响人体内的荷尔蒙分泌。我们刚刚提到过,睾酮是雄性荷尔蒙里最主要的物质,它在人体内发挥作用的方式对男女是一视同仁的,但是男性体内分泌的睾酮更多,而睾酮能让人兴奋,产生竞争欲、好胜心,这才为一系列男女差异的说法打下了生物学基础。但这个差异的比较,往往是绝对量的比较,它忽略了一件事,那就是男女睾酮的阈值是不同的。阈值就是发生某种效果的临界值。女性睾酮水平过高,会导致男性性征发育,这当然不假,但让一个女性变得充满斗志、竞争欲强盛,却并不需要多高的睾酮分泌,相反,同样情况下男性需要的睾酮分泌就多得多了。

睾酮除了让男性发展出第二性征外,它另一个重要的作用,是对人体有巨大的调适能力。这种调适能力,也是不分男女的。研究表明,睾酮能够调适人的行为,来适应不断变化的社会环境,而社会信息又会反过来刺激睾酮分泌水平发生变化,从而调节神经网络,让人体的行为发生变化。男女都会被周围的环境所影响,身体内的睾酮根据环境展开调适,影响了我们的神经网络、大脑和行为。而如今我们周围,大家都默认了性别决定论,相信基因的差异带来了男女根本性的差异,所以最终呈现出来的就是回应性别决定论的社会现状。你看,我们以为是结果的成长环境,其实是原因,而我们以为是原因的,其实是结果。

冒险,只是众多被粗暴提取出来的男性特征之一,而更多被社会认可的男性特征还有爱竞争、更主动、数学更好、更擅长逻辑思维,再继续推动一步,就变成了更适合当领导、更适合管理岗位、更适合金融领域,偏见就这么产生了。所以作者认为,对男女特质差异的粗暴概括,长期存在于人类文化中,持续影响着两性的社会关系,这些受环境影响而来的刻板印象,造成男女两性在职场、生活等各个领域的不平等。

上面为你讲述的就是本书第二个重点内容,不管是基因还是睾酮,都不能先天地决定人的行为模式和大脑运转方式。长期以来,我们认为男女存在先天特质、潜能、性格上的差异,这样的观点是文化构建的结果。如果打破这个界限,我们就能明白,男女差异的文化观,其实既压抑了男性的一部分潜能,也压抑了女性的一部分潜力。这就是我们要说的最后一个重点:为什么作者说每个人都可以有无视性别、发挥潜能的未来?

讲到这里,你可能会有一个疑问,既然性别差异是一个绝大多数人都认同的现象,经历了人类演化那么漫长的历史,要改变很难吧?其实不是的。作者认为,在环境和睾酮分泌彼此调适的过程中,神经网络和大脑本身的特质并没有改变,改变的是受到刺激的区域。也就是说,只要改变周围的环境,就能改变睾酮的分泌。有研究表明,一个在家养育孩子、减少了竞争性活动的男性,他的睾酮分泌会随之下降;而一个女性如果走上领导岗位,参与高竞争活动,她的睾酮分泌水平会相应增加。那这个发现对我们有什么影响呢?我们来听听作者是怎么说的。

我们来说说影响最大的职场歧视。作者提出,就职场能力而言,男性与女性拥有着同样强大的潜能。男女两性的生理性别当然无法改变,但睾酮对男女是一视同仁的,而睾酮分泌可以通过改变环境来调适。不管男女,只要改变看待自己的方式,就能调适睾酮的分泌,影响自己的大脑和行为模式。

别不相信,已经有实验证明了这一点。纽约大学给一批 MBA 学生做了一项实验,他们先给同一批学生们提供了两条虚构的企业家新闻,然后再给学生们一个案例,让他们找到其中的商机。结果显示,如果新闻的主角是一个成功的男性企业家,他拥有一些常见的、被认为是专属于男性的特质,比如有雄心、爱冒险、能自律等等,那在看过新闻后,男学生们就更容易看到案例中的潜在商机。但如果虚构新闻里的企业家形象比较中性,或者是一位女性企业家,那么女学生就更容易看到案例里的商机。这个模型其实就是这个社会的缩影,它反映了社会形象对男女心理造成的影响。在大量行业中存在的对女性能力的质疑,只是一种环境造成的文化偏见,只要扭转这个文化暗示,男女的反应也可以立刻发生改变。

那这种文化是怎么形成的呢?作者追本溯源发现,人在儿童时期的经历,决定了他最初的性别特性和行为模式。

我们来看一项研究。这项研究分别观察了100名刚满两岁的孩子是怎么玩洋娃娃和卡车的。研究随机抽取了几对男孩和女孩,结果发现,男孩玩洋娃娃和女孩玩卡车并没有什么规律可找。也就是说,在两岁之前,婴幼儿的生命频道并没有自发地切换成“男”或者“女”两种模式,然而在两岁之后,孩子们会开始自发地学习,主动地跟同龄人的行为保持一致,这是人类演化出的适应性策略。因为在两岁之后,孩子的大脑开始能接收到来自父母、同辈、老师等等各个方面的文化灌输,男女差异所带来的刻板性别印象、意识形态、等级制度等等,就这样代代相传。在这个基础上,作者认为,如果我们在未来能够重建社会发展系统,改变人们对男女的默认刻板印象,那么,我们的整个社会环境肯定会更健康和谐,每个人的个体发展也会更自由、完美。这个结论是怎么得出来的呢?

我们从小说到大,先说孩子的培养问题。举一个 CAH 女孩的例子。CAH 是先天性肾上腺皮质增生症,这种病会让女孩分泌过多的雄性激素。传统医学对这部分女孩会区别对待,甚至把她们当男孩。但越来越多的研究表明,这些患有 CAH 的女孩,之所以表现出男性化,并不是因为雄性激素,而是因为她们被打上了男性化的性别标签。这个标签抵消了她们本身女性性别的环境影响,让她们在兴趣爱好和个人选择上有了更多的自由。这就有点讽刺了,我们在社会里居然只有患病,才能从性别偏见的环境里挣脱出来,释放出自己的一部分天性和潜能。

不只是培养孩子,作者认为,从家庭关系到职场发展,性别刻板印象无处不在,人们的社会角色和个人选择,被牢牢地限定在自己的性别角色中。但只要这种限定被打破,个人在做各种选择时就会更自由,公共环境中,男女之间的关系也会更和谐。依然以 CAH 女孩研究为例。传统认为,CAH 女孩在玩具选择中往往有男性化倾向,比如,在洋娃娃和火车中更喜欢火车,但其实洋娃娃属于女性、火车属于男性这种观点,本就是刻板的性别印象。而这种性别印象,导致了女孩在选择玩具的阶段,就已经被排除了成为机械工程师的可能。由刻板的性别印象构架出的职业关系、家庭身份、社会关系等都是这个原理。想想一个家庭保姆和一个机械工程师,从财务状况到社会地位的差距,就能理解这种长期积累的男女性别偏见造成的巨大后果。

而随着性别偏见的逐渐扭转,全社会在政治、经济、法律、社会关系等各个层面都会迎来巨大的调整,我们的社会框架和社会发展系统将被重构。当然,这种重构未必全是好事,但起码因为性别观念带来的矛盾冲突和社会问题,会得到缓解甚至消失。比如家暴问题,就很可能会显著改善。其实想一下,为什么总是男人在家暴女人呢?专家为此列出了原因清单,放在首位的就是性别偏见。因为刻板的性别印象,死死限制了女性在家中的角色和地位,让妻子对丈夫有着严重的经济依赖,丈夫才肆无忌惮地家暴妻子。反之,如果男女在家庭、社会、职场中的角色是对等的,那发生家暴的可能也会大大降低。即便发生了,相关部门也会对这类问题有足够的重视,投入相应的财政、政治、法律资源去严肃对待。

到这里,这本书的主要内容我们就说得差不多了,相信你对男女差异也有了更新的认识,接下来让我们再来回顾一下这本书的主要内容。

首先,过去的性科学史认为的两性差异,建立在对两性生理和生殖行为差异的观察上,随着科学的发展、观察的深入,那些观点都开始被新的证据所动摇。其次,不管是性基因还是睾酮,都不能先天决定人的行为模式和大脑运转方式,长期以来认为男女存在先天特质、潜能、性格上的差异,这样的观点都是成长环境影响的结果。第三,我们在未来或许能够重建社会发展系统,改变男女性别差异的社会框架,建立一个男女真正平等的未来,这个未来不管对人类个体还是全体,都有着巨大的好处。

如今,有意识的性别歧视是一件让有识之士感到恶心的事,可人们虽然嘴里都在说着男女平等,其实对两性的主流印象还是性别决定论。人们没意识到,性别决定论就是男女不平等的底层逻辑。我们不是“我思故我在”,而是“其他人思,故我在”的社会产物,性别决定论带来的性别偏见,伤害和限制了男性,也让女性在社会各个领域继续处于弱势位置。我们现在既然知道这种偏见不是自然法则,还有什么可顾虑的,是不是可以做些什么了呢?

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:成亚

划重点

1.人类的性别模式和其他生物一样,是非常灵活的,绝不只有一种;人类的身体里也没有哪个基因,先天地决定了人的性别模式,让男性倾向竞争,女性倾向选择。

2.对荷尔蒙分泌起决定性影响的不是基因,而是成长环境,受环境影响而来的刻板印象,造成男女两性在职场、生活等各个领域的不平等。

3.性别偏见既压抑了男性的一部分潜能,也压抑了女性的一部分潜力,还带来家暴。