《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》 金少爷解读

《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》| 金少爷解读

关于作者

本书的作者埃亚勒·普雷斯,是一名美国记者、作家,擅长写作调查型的非虚构文章。文章多发表于《纽约书评》《纽约时报》《大西洋月刊》等国际主流媒体,并获得过“詹姆斯·阿伦森社会公平新闻奖”。主要作品有:《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》《绝对信念:我的父亲,一座城市,一场正在撕裂美国的社会冲突》。

关于本书

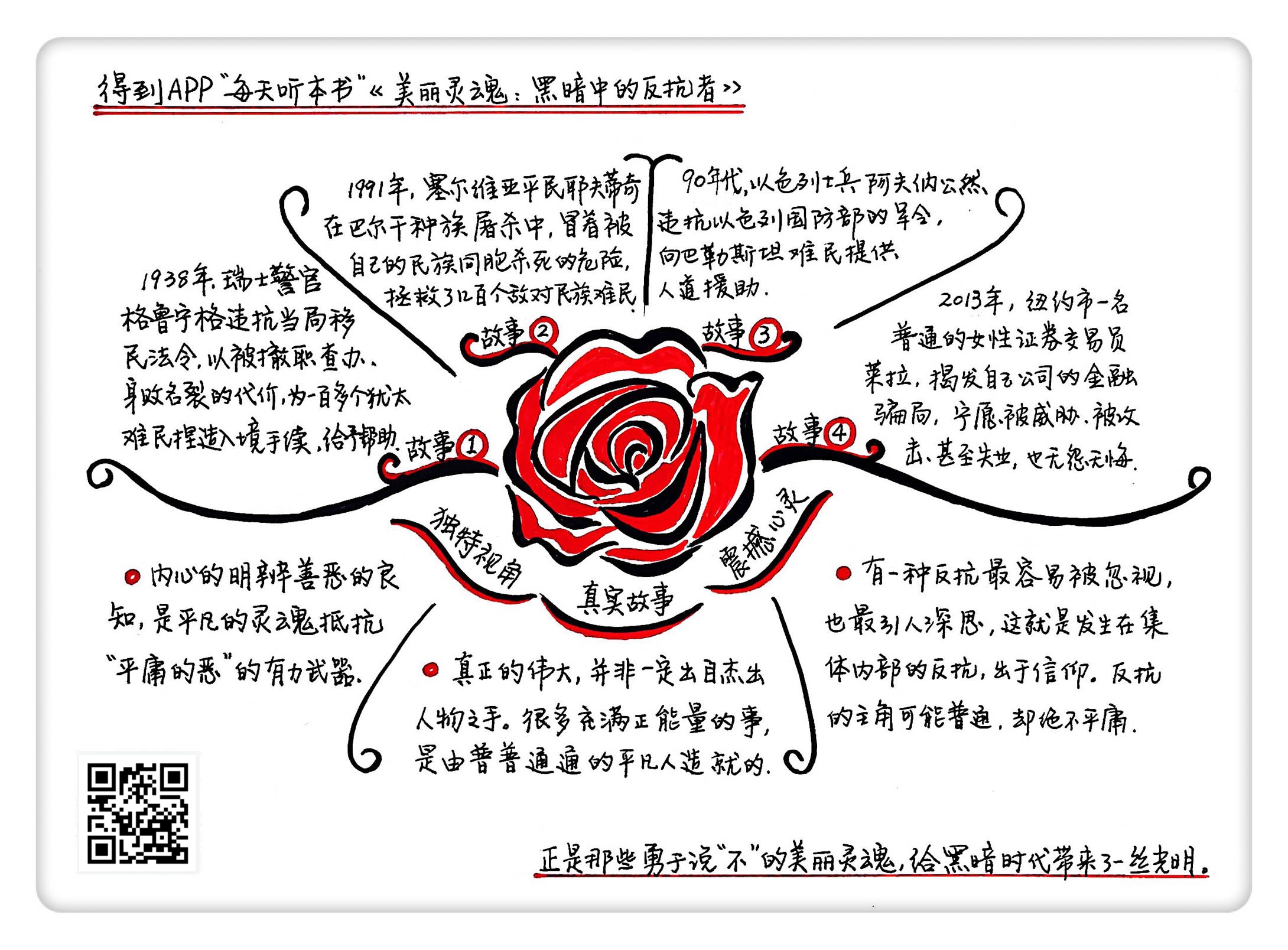

这本书讲述了四个普通人的反抗故事,故事的共同点是:当被集体以集体利益的名义,去要求做一些违背道德、伤害他人的事情时,主人公们拒绝跟随集体作恶。这本书从阿伦特等人的伦理“平庸之恶”的反面出发,力图找出在集体环境的蛊惑下,普通人凭什么能避免成为集体之恶的帮凶。

核心内容

1938年,一名瑞士警官违抗当局的移民法令,不顾被判叛国罪的处境,拯救了一百多个犹太难民;1991年,一名塞尔维亚平民在巴尔干种族屠杀中,冒死营救了几百个敌对民族的难民;90年代,一名以色列士兵公然违抗国防部军令,向巴勒斯坦难民提供人道援助;2013年,华尔街的一名女性投资经纪人,甘愿失业,揭发了自己公司的金融骗局。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《美丽灵魂:黑暗中的反抗者》,这本书的中文版大约15万字,260页左右。我会用大约22分钟的时间,为你讲述书中的精髓,概括起来就是:当平凡的普通人被自己的团队要求去做坏事时,有能力说“不”。

1963年,国外出版了一本书,叫做《艾希曼在耶路撒冷》。这本书的作者是大名鼎鼎的国际政治理论家汉娜·阿伦特,阿伦特在这本书里提出一种理论,目的是为了解释“普通人为什么作恶”,这个理论中的关键可以用一个词概况,就是“平庸的恶”。据描述,第二次世界大战时期的纳粹战犯阿道夫·艾希曼,曾经负责执行希特勒灭绝犹太人的最终方案,但就是这样一个双手沾满犹太人无辜鲜血的恶魔和刽子手,在日常生活里却是一个典型的好好市民,他遵纪守法、待人友善、人畜无害。在二战之后的纽伦堡战犯审判中,艾希曼为自己辩护说,他只是热爱祖国,在真诚地执行政府的指令,即使知道大屠杀残酷无比,也知道犹太人悲惨至极,但他心底丝毫不觉得自己是在犯罪。就这样,一个吊诡的现象发生了,一方面是好好市民、优秀的德国公务员,一方面是冷血残忍的杀人魔王,这两种极端的人格和行为竟然完全不冲突地出现在同一个人身上。

针对这个现象,阿伦特解释说,这种扭曲的现象之所以发生,原因是这个人太平庸了,没有独立思考的能力,极其渴望归属感,甚至不惜违背做人的底线。当这种平庸至极的人,遇到邪恶的集体时,他没有能力分辨善恶,只会抛弃所有做人的原则,成为邪恶的帮凶。

阿伦特认为,艾希曼和纳粹德国就是这样一种关系,平庸的艾希曼犯下的罪恶归根到底应该由两个罪魁祸首负责:一是邪恶的集体,二是平庸的个体。一个人天生就是集体的一分子,集体中的社会制度、人际关系以及所有的一切,都给个体营造了一种“环境”,而这个“环境”是非常强大、有力量的。举个例子,这可以具体表现为,家庭对家庭成员的塑造、学校对学生和老师的指导、公司对员工的管理,还有社会对社会成员的规训等。个人难免要和这个强大的“环境”共生共存,那么当面临强有力的邪恶的环境时,每个人是不是注定会像艾希曼一样,从人蓄无害的好市民摇身一变,变成一个面目狰狞、没有底线的帮凶和刽子手?进一步说,当平凡的普通人,被集体要求去做不道德不公正的事情时,是不是注定只能掉入“平庸的恶”的人性陷阱,而成为罪恶的帮凶和刽子手?

《艾希曼在耶路撒冷》这本书出版的半个世纪以来,有关“普通人作恶”的书和理论,大都集中研究“环境的力量”,也就是集体的邪恶,认为“个体在集体环境下会处于无意识状态”。而《美丽灵魂》这本书却另辟蹊径,重点关注那些在集体环境的强大压力下说了“不”,并拒绝作恶的普通人。这本书希望找出其中的秘密,也就是这些人为什么能在别人都服从的情况下,独立思考、明辨是非、坚守自己的道德底线?

正是因为这种独特的观察角度,《美丽灵魂》这本书在分析“普通人作恶”这种让人沉闷和压抑的话题上,给读者带来了一种意想不到的积极力量,套用《华盛顿邮报》的评论,“《美丽灵魂》给我们所处的黑暗时代,带来了一丝光明”。

这本书的作者,美国记者埃亚勒·普雷斯,多年来一直关注社会现实问题,常年奔波在世界各地,搜集了大量第一手的真实资料。他还是国外很多知名媒体的专栏作家,给《纽约书评》《纽约时报》《大西洋月刊》都写过很多优秀的专题文章。《美丽灵魂》这本书,就是作者多年实地采访和思考的结晶,就像《华尔街日报》《纽约时报》等国外主流媒体评价的,这本书是“对拒绝服从的一次赞歌”,是“献给人类灵魂的一份厚礼”。

为你介绍完了图书和作者的一些基本情况,接下来,我们就来具体看一看,作者是通过什么样的真实故事和分析,来回答上面的问题的?也就是,普通的个体凭什么能够摆脱“平庸的恶”?

这本书重点讲述了四个普通人反抗集体的真实故事,分别是:第一,1938年,一名瑞士警官为什么违抗瑞士当局的移民法令,以被撤职查办和身败名裂的代价,给一百多个犹太难民捏造入境手续,提供帮助;第二,1991年,一名塞尔维亚普通平民为什么在巴尔干种族屠杀中,冒着被自己的民族同胞杀死的危险,拯救了几百个敌对民族的难民;第三,1990年代,一名以色列士兵为什么公然违抗以色列国防部的军令,向巴勒斯坦难民提供人道援助;第四,2001年,纽约的一名女性投资经纪人,为什么甘愿失业,也要揭发自己公司的金融骗局。

先来看看第一个反抗故事。1938年的欧洲,第二次世界大战已经越来越近,纳粹德国对犹太人的迫害政策进行得如火如荼。在大规模的反犹、排犹行动下,犹太人纷纷四处逃难,而当时欧洲的各国政府,迫于纳粹德国强大的军事威胁和绥靖政策,大多变相地拒绝犹太难民入境。1938年的瑞士政府就是这样。当时,瑞士政府修改了移民法规,加大了针对犹太难民入境的签证限制,这实际上等于拒绝帮助犹太难民。

这个故事的主角——瑞士警长格鲁宁格,当时负责在边境巡逻、严防犹太难民在未经瑞士当局许可的情况下非法入境。因为职责所在,格鲁宁格常常出现在边境,目睹了不少犹太难民艰苦和可怜的逃难处境。后来,格鲁宁格再也无法忍受眼前犹太难民叫天天不应、叫地地不灵的悲惨景象,于是向瑞士移民局和政府提出建议,要求放宽犹太难民的入境限制,结果遭受驳斥。

一段时间的内心煎熬后,格鲁宁格决定坚持瑞士几百年来“友好接纳难民”的光荣传统,也就是说,他要私下给犹太难民伪造入境手续,帮助可怜的犹太难民。就这样,格鲁宁格前前后后庇护了多达上百个犹太难民。不久之后东窗事发,格鲁宁格被判渎职罪、造假罪、叛国罪,被撤职查办,终身不再被录用。瑞士满城,无论是已经定居上百年的瑞士籍犹太人,还是其他瑞士同胞,几乎没人对格鲁宁格表示同情和认同,原因是他破坏政府法令,置瑞士人民的共同利益于不顾。就这样,格鲁宁格因为反抗当局,丢了官,丢了体面的社会地位,丢了同胞的认同和尊敬,丢了衣食无忧的饭碗,终身落魄。

根据作者的采访和分析,在这第一个故事中,主人公反抗的力量来自个人的独立思考和来自对瑞士光荣移民传统的执着。换句话说,格鲁宁格的行为,不是出于对瑞士集体的憎恨,相反,是出于对自己祖国和祖国传统深深的热爱而去反抗。这很像中国传统中强调的一点,如果明知父亲或君主的言行不正确,就要敢于直言进谏,否则为虎作伥、唯唯诺诺都是不忠不孝的表现。谈到“因为独立思考而反抗”,按照通常的习惯,人们总是会想:是啊!这种崇高伟大的事情,肯定是只有杰出的优秀人物才能做出来的呀,就像我们的又一句老话,“龙生龙凤生凤,老鼠的儿子会打洞”。作者也曾经这样感慨过,但是在走访格鲁宁格的亲友街坊,查看目前为止记录格鲁宁格案件的档案资料时,作者发现完全不是这样。无论从家庭背景、成长经历、受教育状况、工作状况,还是政治观点和宗教信仰,格鲁宁格都和他同时代的瑞士同胞一样,没有什么特别。

那究竟是什么支撑他做出了别人不仅不会做还极力谴责的事情呢?说到这里,需要补充一句,《美丽灵魂》的作者提到,其他当时的瑞士人,平民也好、格鲁宁格的政界同仁也好、已经定居上百年的瑞士籍犹太人也好,都对当时的欧洲时局、犹太难民的处境心里有数。换句话说,这些人都清楚瑞士政府的移民政策会给犹太难民造成什么样的危害,也清楚格鲁宁格的违法行为对犹太难民的意义。但他们反对、谴责和惩罚格鲁宁格的理由也同样明显,那就是,格鲁宁格的行为违反了瑞士政府的决策,而政府法令是事关整体瑞士人民的安危的,格鲁宁格的行为虽然符合道义,但却严重危及瑞士人的集体安全。

为什么格鲁宁格,这么一个极其普通的警长在这种情况下,能做到别人所不能的事情?为什么他敢于违抗政府和全体瑞士人的意愿?在了解了当年格鲁宁格的工作情况、所遭受的指控、法院判词和他本人的辩解,并向他的女儿了解过事后多年格鲁宁格的生活处境和对当年事情的态度后,作者得出结论:是当时格鲁宁格亲眼所见的难民凄惨的处境震撼了他,是他内心对祖国瑞士优良传统的信仰和热爱,以及他自己的独立思考,支撑着他不惜遭受同胞的白眼和压力,也要“反抗集体”帮助犹太难民。简单地说,是大量亲眼所见的悲惨现实和他内心明辨善恶的良知一起支撑着他。

上面就是这本书的第一个故事。

接下来,我为你再讲述一个发生在20世纪90年代的反抗故事。1991年左右,当时的南斯拉夫境内爆发了大规模的民族冲突,当时的总统米洛舍维奇领导的塞尔维亚政府军对克罗地亚民族进行军事打击,战火不仅波及军人,连平民也深受其害。11月的一天,在武科瓦尔市一处关押战俘的牛棚里,塞尔维亚军官对同族的武科瓦尔市民亚历山大·耶夫蒂奇下令,找出眼前被关在牛棚里的武科瓦尔市民,哪些是塞尔维亚人,剩下的马上就地枪决。由于塞尔维亚和克罗地亚两个民族,从外表很难区分,因此塞尔维亚军官只能在同族的亚历山大·耶夫蒂奇帮助下完成这次任务。耶夫蒂奇小心地挑选,除了挑出塞尔维亚人,也给认识或不认识的克罗地亚人编造了塞尔维亚姓名,从而拯救了几百名克罗地亚人。

事隔多年,作者寻访耶夫蒂奇,希望解开“为什么甘愿冒着被自己民族的人误解,甚至被同族军官枪杀的风险,营救敌族难民”这个疑团,因为无论从哪方面看,这似乎都是一次风险极大又得不偿失的冒险。然而,耶夫蒂奇的回答很简单,他不能眼睁睁地看着一个个生命死去,更无法说服自己对一个个惊恐的眼神视如无睹。

南斯拉夫的民族冲突,一直持续了几百年,虽然在铁托主政时期刻意回避民族问题,但反复积累的矛盾和米洛舍维奇蓄意鼓吹的极端民族主义,仍然现实地笼罩着整个南斯拉夫。在南斯拉夫人的日常生活中,几乎很难回避极端民族主义的历史和现实问题。就是在这种环境下,耶夫蒂奇却坚持着一种天真的想法:仇恨没有生命重要。

这是一种近乎幼稚的高尚。战争停止后,耶夫蒂奇在同族人眼中成了“叛徒”,就连被他拯救的克罗地亚人,也因为民族仇恨,而不能完全认可他当时的行为。可以看出,无论是在塞族还是克族人心中,无论在受害者还是施害者眼里,耶夫蒂奇都成了一个尴尬的人。换句话说,民族矛盾和仇恨是绝对高于一切的,任何将“民族”降格的人和事,无论为什么,都是应该谴责的。在作者和大多人看来,冒着生命危险、冒着被同胞视为叛徒的风险,去拯救敌对民族的人命,这种事不但没有任何好处可捞,还必须忍受来自双方的压力和谴责,这真是一件蠢事,蠢到让伟大的杰出人物都会千方百计地回避。

然而作者在采访结束时发现,在耶夫蒂奇心里,根本不是这样的评价方式,以上的看法都不成立。耶夫蒂奇的成长经历、受教育情况、成年后的工作状况,和其他南斯拉夫人没有什么两样。唯一的区别可能是,耶夫蒂奇的妈妈在耶夫蒂奇小时候,每当聊起家族苦难时,当小耶夫蒂奇问起“塞尔维亚人”“克罗地亚人”“好人和坏人”时,妈妈总会说:“那些杀人的人不是哪个族的人,他们是畜生不是人,只有畜生才会杀人,克罗地亚人、塞尔维亚人、穆斯林都不会杀人”,你要知道,耶夫蒂奇妈妈的双亲正是死在克罗地亚极端分子的枪下啊。可以想象,耶夫蒂奇从小到大没有被极端民族主义的历史叙事所污染,对世界和别人的爱,从他童年起,就牢牢扎根在他的心里。正是这一点支撑他在不可思议的事情上甘愿冒险。

已经为你讲述了两个故事,接下来,我就为你来讲述这本书的第三个反抗故事,这个故事更发人深省,相关的争论可能至今还众说纷纭。

第二次世界大战之后,以色列国家建立,并且和当地的阿拉伯人发生剧烈冲突,之后当地的阿拉伯人被以色列军强制迁移到为数不多的几个阿拉伯人定居点。这个故事的主人公是以色列国防军精英部队的一名士兵,阿夫纳·施维尼策。阿夫纳的成长经历,健康阳光,没有丝毫违逆权威的记录,而且阿夫纳也正是冲着以色列国防军在国内神圣而崇高的形象才去从军的。因为他从心底里相信国防军所宣称捍卫的正义原则,也相信国防军的一切行动都是在捍卫以色列人民的福祉。

然而一次次的军旅经历后,阿夫纳逐步发觉情况不是这样,反抗的苗头萌生于一次执行任务期间,当时阿夫纳所在的部队受命去清除一片阿拉伯人定居点。阿夫纳发现被清理对象是被迫背井离乡的巴勒斯坦平民,他们在贫瘠而数量稀少的定居点上悲惨度日,还得时不时地应付附近以色列军民的恶意骚扰。眼见的现实,引发阿夫纳思考,以色列国防部的决策事实上是否起到了捍卫以色列国家安全的目标?对周边难民的不间断打击,是否符合国家安全和正义的原则?被以色列军队赶出家园的巴勒斯坦难民,在巴以冲突中是否应该充当继续被迫害的弱势角色?阿夫纳深刻感受到,这一切都直接关系到自己从军服役的初衷。经过反复思考,阿夫纳最终决定公开拒绝以色列国防军不正义的军事指令。在采访中,阿夫纳表示,他很清楚自己的反抗意味着什么,这代表着以公开的姿态向以色列主流和官方说“不”。幸运的是,这位反抗者在军队和民间遇到为数不少的志同道合的人士。

这个故事的特殊之处在于,主人公的反抗经历了一个觉醒的过程,从最初的懵懂,到身临其境的震惊,到思考究竟以色列国防部的军令政策是否合乎正义,再到犹豫是否不惜风险以身反抗,直到最后挺身而出。最后作者发现,这名普通的士兵不仅丝毫不曾后悔,更对此引以为荣,因为阿夫纳相信,这既是对“正义”的捍卫,也是一个独立人格该做的事。

上面讲到的这三个故事,相对来说,和我们的生活稍微有些距离,并不是普通人可以经常遇到的。换句话说,即使那三个故事中的主人公再怎么普通平凡,但和我们,总难免隔着一层窗纱,无法让我们身临其境地扪心自问。下面,我再为你讲述一个故事,也就是这本书的最后一个反抗故事。这一个是你我每个人都可能遇到或正在遇到的现实问题。

2013年10月,美国证券交易委员会、美国参议院和几家知名媒体,同时收到一份署名“内部人士”的匿名邮件,检举一家金融服务机构长期从事金融诈骗活动,邮件的主人是纽约市一名普通的女性证券交易员,莱拉·威德勒。2000年,她在几次业务活动中察觉到一些异常,本着对客户负责的态度,莱拉明察暗访、顺藤摸瓜,发现了自己所在的公司一直进行一个类似“庞氏骗局”的金融诈骗活动。莱拉曾向公司的管理层反映情况,也曾向自己的客户提出警示。但遗憾的是,没有人愿意正面回应她,相反,她得到的只有公司管理层的敌视和威胁,客户的不以为意和恶意嘲讽。莱拉也向金融投资行业的主管部门举报,结果却石沉大海,没有引起相关部门的任何调查。

这时,莱拉面对的已经不只是庞大的诈骗活动,还有深深的孤立感、无助感和日益逼近的、更现实的威胁——被公司管理层踢出公司、被行业协会吊销从业资格证。莱拉小心地反复求证,确定公司诈骗是真实的。她选择了继续揭发骗局。这是一场只有风险、不可能有物质回报和认可的对抗。孤立无助感也好、危险的处境也好、家庭窘迫的经济条件也好,最终都没能阻拦莱拉。

正如作者一样,见惯世事的我也同样好奇,为什么莱拉不能一团和气,和公司一起闷声发财呢?就算是骗局,就算客户的利益受损,对自己又有什么伤害呢?反过来说,又得是什么样的人,才能有勇气做出这种“出力不讨好”的揭发呢?

作者通过对莱拉的采访发现,原因其实很简单,或者说很纯粹——首先,莱拉最初是怀着美国梦、怀着对金融行业利国利民的信仰,才移民美国、投身金融行业的,她无法忍受自己的梦想被玷污,也无法眼睁睁看着无辜的客户倾家荡产,要知道绝大部分客户都是勤勤恳恳的工薪阶层。在一次采访中,莱拉的儿子说,如果遇到同样的事情,自己不会像母亲一样,虽然也不会因为母亲所带来的各种窘迫和威胁去抱怨自己的母亲。我也觉得这可能是大部分普通人的心声和选择。采访结束时作者问莱拉:“如果可以重新来过,是不是还会宁愿被威胁、被攻击、被误解,坚持揭发那个诈骗活动?”莱拉沉默片刻,然后斩钉截铁地说:“是的,还是一样。”

在这本书的四个故事中,莱拉的反抗是最值得我们关注的,因为这就是每个人日常生活中无法避免的难题,也就像作者感叹的,正是这种近距离的亲切的平凡,而不是被神化的、遥不可及的伟大,才最震撼人心。

讲到这里,《美丽灵魂》这本书已经为你介绍得差不多了。作为以非虚构写作方式讨论人性的优秀作品,这本书不仅把真实的案例和分析有机结合了起来,更在于它采取了同类型图书所没有的独特视角,而且传递着活生生的、能直接震撼人心的正面力量。下面我就在以上故事材料的基础上,为你回顾下这本书。

第一,就像这本书序言中提到的,作者熟知阿伦特“平庸的恶”的理论。平庸的恶,目的是要揭示出,平凡的普通人,在面对自己集体的暴行和指令时,或者出于对集体环境的盲从,或者出于“法不责众”的阴暗心理,去充当邪恶的帮凶和刽子手。从《美丽灵魂》的故事可以看出,作者选取的正是阿伦特“平庸的恶”的反面。平凡的普通人在面对邪恶的集体环境时,有没有可能坚守底线,对邪恶说“不”?作者在上述故事的分析中,发现内心的良知是平凡的灵魂抵抗平庸的恶的有力武器。

第二,作者特意指出,真正的伟大并非一定出自杰出人物之手。很多充满正能量的事,是由每一个普普通通的平凡人造就的。作者也拒绝将以上四个故事的反抗描述成多么伟大的事情。因为就像作者所说,神化固然会有榜样的模范作用,但事实上却使平凡的普通人和善意的行动之间的距离越来越远,在中间制造了一道难以逾越的鸿沟。

第三,反抗的故事,在世界各地真实发生。但作者认为,有一种反抗最容易被人忽视,也最容易引人深思。这就是,一种发生在集体内部的反抗,一种出于对集体信念的信仰,而不是仇恨的反抗。这种反抗的主角可能普通至极,但绝不平庸,正是这种绝不平庸的良心支撑着这些普通的灵魂,而这也正是他们平凡但美丽的原因。

撰稿:金少爷 脑图:摩西 转述:孙潇

划重点

1.内心的良知是平凡的灵魂抵抗平庸的恶的有力武器。

2.神化杰出人物固然会有榜样的模范作用,但事实上却使平凡的普通人和善意的行动之间的距离越来越远,在中间制造了一道难以逾越的鸿沟。

3.有一种反抗最容易被人忽视,也最容易引人深思。这就是,一种发生在集体内部的反抗,一种出于对集体信念的信仰,而不是仇恨的反抗。这种反抗的主角可能普通至极,但绝不平庸。